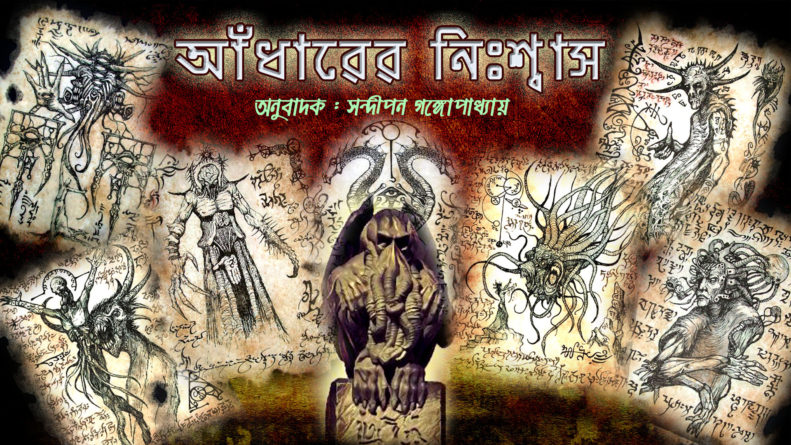

আঁধারের নিঃশ্বাস

লেখক: সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)

“আগের জীবনটা আমার কাছে এখন ছায়া ছায়া একটা স্বপ্নের মতো। কাউকে বোঝানোর কোন দায় নেই আমার। শুধু এই অসীম নক্ষত্র পথের বিস্তৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের খেয়ালেই বলে যাচ্ছি এই কথাগুলো। আজ মনে হয় এ যেন বিগত জীবনের ঘটনা।”

“আমার বিশ্ববরেণ্য শিক্ষক সুনীতিবাবুর নির্দেশে গ্রামগঞ্জের নানা প্রবাদ প্রবচন বিশেষ করে যার মধ্যে ভয় বা আশঙ্কার বীজ লুকিয়ে আছে সেসব নিয়ে গবেষণা শুরু করি।সময়টা একটু টালমাটাল ছিল তখন। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনের আসার কথা। ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সাইমন সাহেবের আসন্ন রিপোর্টের বিরূদ্ধে এক প্রবল জনমত তৈরী হচ্ছিল একটু একটু করে। বাড়ির আবহাওয়ার প্রভাবে আমি নিজে অবশ্য এসবের থেকে কিছুটা দূরেই ছিলাম। প্রপিতামহ শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একনিষ্ঠ সভ্য আর রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ীর মতো বাংলা নবজাগরণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর চিন্তাভাবনার প্রভাব পরিবারের উত্তরপুরুষদের মধ্যেও প্রবলভাবে পড়েছিল। মুক্তচিন্তা আর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি একটা সম্ভ্রম আমার পিতৃদেবের মধ্যেও দেখেছি আর সেইজন্য আমিও ছোটবেলা থেকে কোনকিছুই বিনা বিচারে মেনে নিতাম না। পারিবারিক সূত্রেই ইয়ং বেঙ্গলের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপিগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর উত্তরসূরীদের কাছ থেকে যার কিছু কিছু তাঁরা দিয়ে দিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পৈতৃক লাইব্রেরিতে রক্ষিত অসংখ্য কাগজের মধ্যে একটায় আমার চোখ আটকে গেছিল। পড়ে দেখলাম গোটা গোটা করে পুরোনো ইংরেজী পুঁথির হরফের মতো মুক্তাক্ষরে লেখা আছে ‘NOTES ON VIDYAKALPADRUMA FOURTEENTH VOLUME’। এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা তথ্য। সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী তেরো খন্ডেই শেষ হয়েছিল বিদ্যাকল্পদ্রুম যা কৃষ্ণমোহনের অন্যতম কীর্তি বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ। কৃষ্ণমোহন বাবু যে পরের খণ্ডের জন্যেও তথ্য জোগাড় করছিলেন সেটা জেনে পরম বিস্ময় আর আনন্দ দুইই লাগল তখন। তবে আসল বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওই পাণ্ডুলিপির পাতার মধ্যে। ইংরেজী ১৮৫৩ সনে সিলেট জেলায় এক ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যা নিয়ে দেখলাম নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে এই তাঁর এই নোটে। কিন্তু এক জায়গায় মার্জিনে বেশ বড়ো বড়ো করে লিখে রাখা, ‘প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহার কোন জাগতিক ব্যাখ্যা মিলিতেছে না। আমার উত্তরপুরুষগণের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা যে তাহারা পূর্বকৃত ধারণা ব্যতিরেকে এই ঘটনার সন্ধান করিবেন।’ এছাড়া ওই সিলেট বন্যা সংক্রান্ত অসংখ্য পেপার কাটিং যেখানে বন্যার জলের প্রবল তোড়ে গবাদি পশু এমনকি বনের শ্বাপদ ভেসে যাওয়ার ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা। আর এসব ছাড়াছিল এক অবাক করা খবর। কাছাকাছি কোন খামারবাড়ির অবস্থাপন্ন এক কৃষক জানিয়েছেন বন্যার জলে ভেসে যাওয়াএক অদ্ভুতদর্শন প্রাণীর কথা।এতটাই নাকি সাঙ্ঘাতিক যে ‘বৃশ্চিকপ্রায় নর’ এই কথা ছাড়া পরে প্রায় উন্মাদ হয়ে যাওয়া ওই মানুষটা আর কিছু বলতে পারেননি। অন্ততঃ ওই খবরের কাগজের রিপোর্টে তেমনই বলা ছিল। আরসুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা একটা কিংবদন্তী নিয়ে বিভিন্ন কালিতে নানা নোট লিখে রাখা ছিল কৃষ্ণমোহনবাবুর ওই দস্তাবেজে, সঙ্গে উদ্ভট কিছু ছবি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাচীন এক কাব্য ‘উদ্ভটচম্পু’তে সেসময়ের শ্রীহট্ট জনপদের নানা প্রচলিত বিশ্বাসের উল্লেখ ছিল। ওঁর সংগ্রহে এই মূল্যবান কাব্যের বেশ পুরোনো একটা পুঁথি ছিল দেখলাম যেখান থেকে অজস্র নোট নেয়া সেই খাতায়। তাঁর মধ্যে আবার ‘বৃশ্চিক মস্তক’ এই কথাটা লাল কালিতে লিখে রাখা। এছাড়াও ‘মহাজাগতিক ভ্রমণপথ’, ‘কালবর্ত্ম্য’ এই গোলমেলে কথাগুলো বারবার আসছিল ওঁর ওই নোটের পাতায় যেগুলোর উল্লেখ ওই পুঁথিতেও ছিল। বাড়ি গিয়ে আরো গভীরভাবে এগুলো নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে সেটা বুঝতে পেরে ওই পরিবারের কাছে সবিনয়ে জানালাম ওই দলিলগুলো আমার কাছে কিছুদিনের জন্য রাখবার অনুমতি দেবার জন্য।অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলগুলো আমার গবেষণার সহায়ক হবে বলে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের লোকজন পরম বিশ্বাসে এগুলো আমার জিম্মায় দিলেন। বিস্ময়ের পাশাপাশি একটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেলাম আমার প্রতি তাঁদের এই আস্থা দেখে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি সিলেট থেকে আবার চিঠি এসেছে হরপ্রসাদ আচার্যের। এই ভদ্রলোক আমাকে নানা আজগুবি চিঠি লিখেছেন গত প্রায় এক বছর ধরে। আসলে গত বছর মানে বাংলা ১৩৩৩ সনে ময়মনসিংহ টাউন হলে একটা বক্তৃতায় আমি দীনেশচন্দ্র বাবুর মহা কীর্তি ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’ নিয়ে আমারই লেখা একটা নিবন্ধ পাঠ করেছিলাম। শুনেছি সেটা বেশ সমাদৃত হয়েছিল। আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে সেদিন আমি এই কাব্যে আর প্রাচীন নানা কাব্যের অনেক অলৌকিক ঘটনার বয়ানকে যথার্থ বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম তাদের ভাববাদী চরিত্রকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেই। এই হরপ্রসাদবাবুও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। সে যাই হোক না কেন তার পর থেকেই এই ভদ্রলোক তার চিঠির বন্যায় ভাসিয়ে যাচ্ছেন আমায়। আমার জন্মের বছর মানে সেই ১৩০৯ বঙ্গাব্দঅর্থাৎ ১৯০২ সনে সিলেটে একটা প্রবল বন্যা হয়েছিল যার খবর অনেক পরে জেনেছিলাম পত্রিকা থেকে। হরবাবুর খামারবাড়ি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই বন্যায়। অনেক গবাদি পশু ভেসে গেছিল জলের তোড়ে। এর সাথে তিনি নাকি অবাস্তব কিছু প্রাণীর দেহাবশেষ দেখেছিলেন যার উল্লেখ তাঁর চিঠিগুলোতে ছিল। যদিও এই ধরনের উড়ো উড়ো খবরে কোন পাত্তা দিই নি তখন। পরে অন্য আরো চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, রাতের বেলা খামারের চারিদিকে অদ্ভুত ফিস্ফাস্ শব্দ তিনি শুনতে পান। হিসহিসে গলায় কারা যেন কথা বলে। ওনার খামারের অনেক গবাদি পশুরও নাকি অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের হাতে। আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস রাখা আমার কাছে এই গুজবের খুব গুরুত্ব ছিল না, অন্তত প্রমাণ ছাড়া তো নয়ই। এই স্বভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মীদের কারো কারো সঙ্গে মাঝে মধ্যেই কথা কাটাকাটি লেগে যেত আমার। ‘ভুতে পাওয়া’, ‘নিশি ডাকা’ এই শব্দগুলোকে আক্ষরিক ভাবে না নিয়ে যতই আমি চেষ্টা করতাম মনস্তত্ত্বর আলোয় বোঝাতে ততই কিছু লোক তাদের আজন্মলালিত সংস্কারগুলোর গায়ে আঁচ পড়তেই তেড়ে আসত কোন যুক্তি ছাড়াই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হত যে এরা এই বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ রাজত্বের অন্যতম আলোকিত শহর ডিহি কলকাতার কৌলিনত্বে শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক।

যাইহোক, এর কয়েকদিন বাদে কলেজের কিছু সমমনস্ক বন্ধুকে নিয়ে এক জমাটি আসরে বসেছি আমাদের বাড়ির দোতলায়। সেসময় বাড়ির ভৃত্য একটা চিরকুট নিয়ে এল, তাতে লেখা যে জনৈক শ্রী নারায়ণ আচার্য আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। ওনাকে নীচে বসতে বলে আমার বন্ধুদের কাছে সাময়িক বিদায় নিলাম ওই আড্ডা থেকে। নীচে গিয়ে আলাপ হল ওই যুবকের সঙ্গে। সে নাকি গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে চেপে শিয়ালদা নেমে সোজা চলে এসেছে আমার কাছে, সাথে একটা টিনের ছোট ট্রাঙ্ক। তার অবস্থা দেখে অবাক হলুম একটু। বিস্রস্ত চুলগুলো কপালের সামনের দিকে এসে পড়েছে আর মুখটাও শুকনো। বেশ কিছুটা চিন্তিত মনে হল তাকে দেখে। সে নিজের পরিচয় দিল আমার সেই ‘পত্রবন্ধু’ শ্রী হরপ্রসাদ আচার্যের একমাত্র সন্তান বলে। ওর হাত দিয়ে তিনি অনেক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। ছেলেটি এরপর ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে থেকে একের পর এক জিনিস মানে ফোটোগ্রাফ, অনেক খবরের কাগজের কাটিং আর হাতে লেখা সংকেতময় হিজিবিজি কিছু কাগজ বার করে আমার টেবিলের ওপর রাখতে লাগল। কিন্তু লাল শালুর ভাঁজ খুলে যেটা সে বার করল তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা প্রায় বর্তুলাকার পাথরের ওপর খোদাই করা একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর ছবি। হাত পায়ের গড়ন কিছুটা মানুষের মতো হলেও মুখটা বীভৎস। কিছুটা বড়ো কাঁকড়াবিছে কিছুটা আবার অক্টোপাসের মিল হলে এমন আদল সম্ভব। কিন্তু আমার বিস্ময় বেড়ে গেল অন্য কারণে। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজপত্রে এমন ভয়ানক ছবি তো আগেই দেখে ফেলেছি। যেটা ভেবেছিলাম নিছক কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকবিশ্বাস তার এমন সমাপতন আমায় বেশ কিছুটা হতভম্ব করে দিল। এর আগে হরপ্রসাদবাবু এমন নানা জিনিসের উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে তাঁর কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে অদ্ভুতদর্শন কোন প্রাণীর অস্তিত্বের। সঙ্গে আনা ফটোগ্রাফগুলো আরো রহস্যময়। একটা ছবিতে দেখলাম হরবাবুর খামারের একটা বড়ো মৃত মোষের বীভৎস আর ক্ষতবিক্ষত ছবি যার ঠিক পাশেই কিছু আজব পায়ের ছাপ যেগুলোতে আবছা হলেও তিন আঙুলের চিহ্ন বোঝা যাচ্ছে। ভালো করে দেখার জন্য ড্রয়ার থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বার করে আবার দেখলাম। বেশ দু তিন জোড়া পায়ের তিন আঙুলের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেল। এমন কোন জাগতিক প্রাণীকে মনে করতে পারলাম না যার সঙ্গে এর কোন মিল পাওয়া যায়। নারায়ণের কাছ থেকেই জানলুম ওদের খামারবাড়ির কাছাকাছি একটা পাথুরে টিলার মধ্যে এক গুহার কাছ থেকে এই মূর্তিটা পেয়েছিলেন হরপ্রসাদবাবু। তাকে এরপর দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং বিশ্রামের জন্য বলতেই সে দেখি উসখুস করতে লাগলো। তারপর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, “বাবাকে বেশীক্ষণ ফেলে রাখতে ভরসা পাই না। যতো তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ততই ভালো।”তাকে একরকম জোর করেই দুপুরের খাবার খাইয়ে তবে বিদায় জানালাম। এইসব মিটিয়ে যখন ওপরে উঠে আবার গেলাম বন্ধুদের কাছে ততক্ষণে আড্ডার মেজাজ হারিয়ে ফেলেছি। আমায় আনমনা দেখে বন্ধুরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিল। এটা ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। তারপর আরো দুয়েক বার হরবাবুর সাথে পত্রালাপ হয়েছিল। আমার যুক্তিবোধ সায় না দিলেও ওই পাথরের মূর্তি আর ছবিগুলো দেখার পর আর ওঁর কথা আর ফেলতে পারিনি। উত্তর দিয়ে গেছি ওর চিঠির। এর প্রায় চার মাস বাদে একটা একেবারে অন্যরকম চিঠি এলো যেটা আকস্মিক। এই চিঠির ভাষা আগেরগুলোয় চেয়ে অনেকটা অন্যরকম। হরবাবু প্রায় কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষরে লিখে জানিয়েছেন যে, ওই অদ্ভুত দেহের প্রাণীরা নাকি এর মধ্যে ওনার সাথে কথা বলেছে বাংলা ভাষায়। তাদের কথা শুনে ওঁর মনে হয়েছে যে এরা শান্তিপ্রিয় আর মানুষের প্রতি আদতে বন্ধুভাবাপন্ন। তাই ওঁর মনে আর কোন ভয় বা শঙ্কা নেই এদের দিয়ে। চিঠিতে আমায় তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যে ওঁর পাঠানো সমস্ত জিনিস মানে ওই ফটোগ্রাফ, মূর্তি আর হাতে লেখা যে অদ্ভুত সংকেতগুলো পাঠিয়েছিলেন সেই সবকিছু যেন আমি কষ্ট করে সিলেটে গিয়ে ওনার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। কিছুটা দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজী হয়ে গেলাম এই প্রস্তাবে। তখনও ধন্দে ছিলাম এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে। ভেতরের যুক্তি কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। জানা ছিল না আগামীতে কি লুকিয়ে আছে আমার জন্য।”

“হরবাবু পুরো পথের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন লিখে। সেইমতো ট্রেনে চেপে বসলাম সিলেটের উদ্দ্যেশে। চিঠিতে আগেই জেনেছিলাম যে সিলেট রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে ওনার খামারবাড়ি লালখাল চা বাগানের খুব কাছে এক পার্বত্য পরিবেশে। জায়গাটা প্রায় জাফলং-এর কাছাকাছি। খাসি জাতির এলাকা এই জাফলং আর তার উত্তরদিকেই মেঘালয়ের পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। এই জায়গাগুলোর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খবর আগেই জানতাম বলে আমার নিজেরও এই যাওয়ার ব্যাপারটা মন্দ লাগে নি। হরপ্রসাদবাবু জানিয়েছিলেন যে তাঁর লোক থাকবে সিলেট স্টেশনে। রেলগাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কারো দেখা পেলাম না। অগত্যা স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি ধরার জন্য এদিক ওদিক করতেই শুনি আমার নাম ধরে কে একজন ডাকছেন। পেছনে ফিরতেই দেখি সাহেবী পোশাক আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা একজন লোক ধীর পদক্ষেপে এদিকেই এগিয়ে আসছেন, সাথে মঙ্গোলীয় ছাঁদের একজন লোক। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন তিমির সান্যাল বলে আর সাথের ছেলেটি নাকি ওঁর খাসি নফর বান্তেই। বান্তেই এর বাঁ গালে একটা গভীর কাটা দাগ প্রায় লম্বালম্বিভাবে নেমে এসেছে। যদিও বাহ্যিক রূপ দিয়ে মানুষের বিচার করা আমার শিক্ষা আর সংস্কারের একবারে বিপরীত কিন্তু সে আমার দিকে একটা অদ্ভুতভাবে হেসে তাকালে মুখটা বীভৎস ক্রূর লাগছিল। শুনলাম তিমিরবাবুর একটা চা বাগান আছে জাফলং অঞ্চলে আর হরপ্রসাদবাবুর সাথে খুবই পরিচিতি আর হৃদ্যতা। বয়সোচিত জরার কারণে হরবাবু একটু অসুস্থ থাকায় উনি নাকি এসেছেন আমায় নিয়ে যাবার জন্য। তবে আগের দিন কাছেই এক পাহাড়ি অঞ্চলের নদীর বাঁধ ভেঙে প্রায় বন্যা পরিস্থিতি তাই ঘুরপথে যেতে হবে লালখালের কাছে। ব্যাপারটা শুনে একটু মুষড়ে পড়লাম। আকাশেরও যা অবস্থা খুব একটা বেড়ানো যে সম্ভব হবে না সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। যাইহোক, যে কারণে আসা এতদূর ঠেঙিয়ে অন্তত সেইটা হলেই হয়। আমার হেফাজতে থাকা ফটোগ্রাফ, মূর্তি ইত্যাদি ওনার জিম্মায় দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। যে পথ দেড় ঘণ্টার বেশী লাগার কথা নয় শুনেছিলাম, ঘুরপথে প্রায় তিন ঘণ্টার কাছাকাছি লাগল। রাস্তার অবস্থাও কহতব্য নয়। লালখালের প্রায় ২ মাইল আগে গিয়ে আটকে পড়লাম পুরোপুরি। আর যাওয়া যাবে না মোটর গাড়িতে। সামনে একটা সেতু পুরো ভেঙে পড়েছে। এখন একটু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়িপথ ঘুরে পৌঁছতে হবে। তিমিরবাবু আমায় মৃদু সাবধান বাণী শোনালেন যে আমার শহুরে অনভ্যাসে এই পথে না যাওয়াই ভালো। ওঁর হাতেই যেন সব জিনিসপত্র দিয়ে দিই তাহলে উনি নিজেই আবার আমাকে ফেরতা পথে ড্রাইভ করে সিলেট শহরে পৌঁছে দেবেন। এই ব্যাপারটা একদম ভালো লাগছিল না। তাছাড়া ট্রাঙ্কসমেত ওই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো ওঁর হাতে দিয়ে দেবার ইচ্ছে হল না একদমই। বললাম যে, আমি দিব্ব্যি যেতে পারব এই পথে। উনি একটা রেইন কোট আর টর্চ দিয়ে দিলেন আমায়। ওই ভাঙা ব্রীজের নীচ দিয়ে অজস্র পাথর ডিঙিয়ে হরবাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছনোটা যে অতিশয় বিড়ম্বনার সেটা টের পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। পাহাড়ি নদীর তোড়ে একবার ভেসে যাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছিল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে থরে থরে সাজানো প্রকৃতির সৌন্দর্য , কিন্তু ওই আলো-আঁধারি পরিবেশে মেঘ গর্জানোর মধ্যে বেশ একটা আধা-ভৌতিক অনুভূতি লাগছিল তখন। হরবাবুর ওখানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যেবেলা। ওনার খামারবাড়ি দেখলাম বেশ একটেরে। সবচেয়ে কাছের বাড়িটাও হবে প্রায় আধ মাইল দূরত্বে। যাইহোক বাড়ির চেহারা দেখে মনে হল উনি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ আর বাড়িটাও খামারবাড়ি আন্দাজে বেশ বড়ো। সদর দরজায় একবার আওয়াজ করতেই সেটা খুলে গেল কিন্তু দরজার পেছনে কাউকে দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার!! দরজাটা কি ভেজানো ছিল … ? কিছুই বোঝা গেল না। যাইহোক ভেতরে ঢুকে হরবাবুর নাম ধরে ডাকতেও কেউ সাড়া দিল না। নারায়ণের নাম ধরে ডেকেও কোন জবাব পেলাম না। ঘুরতে ঘুরতে একটা বৈঠকখানার মতো ঘরে দেখি বড়ো তক্তাপোশে হেলান দিয়ে একজন অতি বৃদ্ধ লোক আধশোয়া হয়ে আছেন। কাছে গিয়ে ‘হরবাবু’ বলে মৃদুস্বরে দু-একবার ডাকতে উনি চোখ খুললেন। আমায় দেখে একটু বিহ্বল লাগল ওকে। উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে যেতে জোরে কেশে উঠলেন ভদ্রলোক। স্বাভাবিক কাশির শব্দের সাথে একটা অদ্ভুত শব্দ হল সাথে সাথে। একটা খুনখুনে হিসহিসে আওয়াজ। ফিসফাস করে যেন অসংখ্য লোক একসাথে কথা বলে উঠল। ‘ওই কাগজপত্র আর মূর্তিটা এনেছেন?’ ভদ্রলোকের ক্ষীণ গলাতেও যেন আদেশের সুর। আমি ট্রাঙ্ক সমেত ওনার সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে ওই তক্তাপোশে রাখলাম। ‘ওরা রাগ করেছে আমার ওপর। এই মূর্তিটা ওদের কাছে খুব পবিত্র। এখন ফিরিয়ে দিলে আশা করি রাগ কমবে।’ যা ভাবছিলাম তার চেয়েও বেশী উদ্ভ্রান্ত লাগল ওনাকে। ‘আমার এই কথাগুলো আপনার কাছে হয়তো অদ্ভুত লাগছে। মেনে নিতে পারছেন না মনে হয়।’ এইটুকু বলেই ভদ্রলোক আবার কাশতে লাগলেন। সাথে ওই তীব্র একটা হিসহিসে আওয়াজ। ‘আপনি বিশ্রাম নিন। পরে না হয় বলবেন।’ আমার কথা শুনে একবার চোখ বুজে আবার হঠাৎ করে চোখ খুললেন তিনি। একটা বালব্ হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার মতো আলোর ঝলকানি ছিল সেই চোখে। একদম ভালো লাগছিল না ওই পরিবেশটা। ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন, এবারেরটা যদিও অনুরোধের সুরে। ‘সামনে ওই আলামারিটা থেকে বাঁদিকের তিন নম্বর কাচের জারটা বের করে পাশে টেবিলটায় রাখুন। ঘাবড়ে যাবেন না। ওই জারগুলোতে অনেকের মস্তিষ্ক চুবিয়ে রাখা আছে বিশেষ এক রাসায়নিক দ্রবের মধ্যে যার হদিশ এই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা জানেন না। ওই ওরা জানে।’ এই বলে আমার আনা মূর্তিটার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। ‘ওরা কারা হরবাবু? আমিও তো জানতে চাইছি সব।’ আমার দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক সাথে চোখের ওই আলোর ঝলকানি। বাঁ হাত দিয়ে ওই আলামারিটার দিকে ইশারা করে গেলেন আমাকে। এবার ভালো করে দেখলাম মুখ ছাড়া বাকীটুকু পুরো একটা বড়ো চাদরে ঢাকা ওঁর। হাতে আবার বেঢপ দস্তানা পড়া। যাইহোক একটু দুরু দুরু বক্ষেই এগিয়ে গেলাম ওই আলমারিটার কাছে। পাল্লাটা খুলতেই সারি সারি জারগুলো চোখে পড়লো। একটা হালকা বাদামী তরলের মধ্যে মস্তিষ্কগুলো চুবিয়ে রাখা। ‘বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর। গায়ে ৩৬৭ র.ঘো. কথাটা লেখা আছে।’ পেছন থেকে তীব্র হিসহিসে গলায় নির্দেশ। ‘জারের সাথে দুটো তার আছে। সেগুলোকে টেবিলের ওপর রাখা ব্যাটারির সাথে জুড়ে দিন।’ ওঁর নির্দেশ মেনে গেলাম প্রায় আচ্ছন্নের মতো। ব্যাটারির স্যুইচটা চালাতেই একটা তীব্র আলোর ঝলকানি ওই জারের মধ্যে থেকে। সাথে সাথে একটা অদ্ভুত স্বরে কে যেন কথা বলে গেল।

‘অনেক দূরের এক নক্ষত্রলোকে রয়েছি। দেহ থেকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মস্তিষ্ককে আলাদা করে আমাকে এই অপার্থিব অস্তিত্ব দিয়েছে এরা। আমার দেহ আপনার পৃথিবীতেই রাখা আছে সযত্নে। শুধু মনের দিক থেকে এক বিশেষ আলোক-স্নায়বীয় গতিতে এই অনন্তের পথে ভেসে আছি। এই পথ শুধু আলোর। আপনারা অন্ধকার পৃথিবীর লোক। এই আলোর মহিমা জানবেন না কিছুতেই। পার্থিব জ্ঞান যে অজ্ঞানতার প্রবল অন্ধকারের ওপর একটা পাতলা আবরণ সেটা বোঝার ক্ষমতাও নেই আপনাদের। অবশ্য আগে আমিও এমন আঁধারেই ছিলাম। রথীন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচয়ে যখন আপনাদের চেনা পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েছিলাম তখন আমারও এমন ধ্যানধারণা ছিল। আজ এই মহাজাগতিক অস্তিত্বে সেই সব মনে হয় যেন বালখিল্যের জীবন।চাকরীর সুবাদে তিব্বতে যেতে হয়েছিল কয়েক বছর আগে। সেখানেই এদের সাথে প্রথম পরিচয়। আপনার মতোই ভয় পেয়েছিলাম প্রথম। কিন্তু পরে এদের সাথে আলাপ আর হৃদ্যতা হয়ে যায়। সুদূর কালবর্ত্ম্যে রাশি রাশি নক্ষত্রের পথ পেরিয়ে আপনাদের মতো পৃথিবীর মানুষদের জন্য অমূল্য জ্ঞান নিয়ে আসছে তারা। যদি জানতেন ওদের এই পথ চলা কত সহস্রাব্দ আগে থেকে তাহলে আপনার ওই তুচ্ছ জীবন ধন্য হয়ে যেত। এরপর হরপ্রসাদের পালা। আমায় দেখে সেও আজ আগ্রহী ছায়াপথের এই অনন্ত প্রবজ্যার জন্য। আমাকে আর আটকে রাখবেন না আপনার সাথে এই সংযোগে। এখুনি বিচ্ছিন্ন করে দিন।’ শেষের কথাগুলোর মধ্যে এতো তীব্র শ্লেষ লুকিয়ে ছিল যে আমি ব্যাটারির স্যুইচটা বন্ধ করে দিলাম তাড়াতাড়ি। এই অশ্রুতপূর্ব ঘটনার পরে আমার আর বলার কিছু ছিল না। হরবাবুর চোখের সেই দৃষ্টিটা আরো তীব্র হয়েছে সেটা আবছা আলোতেও বুঝতে পারলাম। আর সাথে বীভৎস হিসহিসে শব্দ দমকে দমকে উঠে আসছে। ওই রাত্রিটা আমাকে দোতলার এক ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে বললেন উনি। খাবারও নাকি ওই ঘরেই ঢাকা দেয়া আছে। কিছু খাবার মানসিকতা ছিল না তখন অবশ্য। টলতে টলতে কোনভাবে দোতলার ওই ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। এবড়ো খেবড়ো পথে হেঁটে আসার ক্লান্তির পরেই এই অভিজ্ঞতা। নিদ্রাদেবীকে সেদিন বিশেষ বেগ পেতে হয় নি আমার দুচোখ জুড়ে আসার জন্য। তারপর রাত কত হয়েছিল জানি না। একটা খনখনে শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। নীচে কারা যেন চাপা গলায় কথা বলে যাচ্ছে। ধীর পদক্ষেপে দরজার কাছে এসে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম কথাগুলো। একটা গলা মনে হল খুব চেনা। অন্য আরেকজন একটা অজানা ভাষায় কী বলে যাচ্ছে বোঝা যায় না। দরজার বাইরে বারান্দায় এসে এক কোণায় হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে শোনার চেষ্টা করলাম সেই আবছা আবছা কথাগুলো। ‘ … আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। দেবতা জানান দিয়েছেন। পথ খুলে যাবে নক্ষত্রলোকের। দূর আকাশের পিতৃগ্রহ থেকে শ’য়ে শ’য়ে ভাইয়েরা এই পৃথিবীর দখল নিতে আসবে ওই পথে। সবাই প্রস্তুত।’ এর পরে একটা হিসহিসে গলার আওয়াজ। ‘ওই তমোনাশ মুখুজ্জে লোকটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা বান্তেই দেখবে। ওকে সেভাবেই বলা আছে।’ সর্বনাশ! এ যে আমাকে নিয়েই কথা বলা। ব্যবস্থা মানে কি? ‘লোকটা জানে না যে সাক্ষাৎ ওর যমের কাছেই চলে এসেছে।’ এবার তিমিরবাবুর গলার স্বরটা ধরতে পারলাম।মাথাটা একটু উঁচু করে উঁকি মেরে দেখি ওই বৈঠকখানা ঘরের আবছা আলো থেকে বেশ কিছু ছায়া এসে পড়ছে সিঁড়ির নীচের দিকে। তার মধ্যে একটা ছায়া দেখে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা শিরশিরে একটা স্রোত বয়ে গেল। একটা বড়ো বিছে জাতীয় কিছুর যদি হাত পা থাকত তাহলে যা হতো সেরকম একটা প্রাণীর ছায়া ওই ঘরের বাইরে এসে পড়েছে। হয়তো এরই সাথে কথা বলে যাচ্ছে তিমির আর তার সঙ্গে আরো দু একজন লোকের ছায়া। দেখেশুনে আমার পিতৃদত্ত প্রাণ ভয়ের চোটে প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। দোতলার যে ঘরে শুয়েছিলাম সেই ঘরে একটাই গরাদহীন জানলা। বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব ভাবনা করার সময় ছিল না তখন। ওর মধ্যেই জানলা দিয়ে সোজা নীচে মারলাম এক লাফ। ভাগ্য সহায় থাকায় লতা পাতার ওপর পড়েছিলাম। আর সত্যি বলতে কি, দোতলার ঘরটা বিশেষ উঁচু ছিল না তাই কোমরে সামান্য চোট আর গোড়ালিতে একটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া এই লাফে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। হাতড়ে হাতড়ে এরপর এগোতে লাগলাম সাবধানে। সামনেই ওই বৈঠকখানা ঘরের জানলা দেখতে পাচ্ছি, যে ঘরে নিশ্চিত বিপদ লুকিয়ে আছে। সর্বনাশ! ওই ঘরেই তো ক্লান্ত, অসুস্থ হরবাবু বিশ্রাম করছিলেন। এখন আগে ওঁকে এদের হাত থেকে উদ্ধার করা দরকার। জানলা থেকে এবার স্পষ্ট কথা ভেসে আসছে। ‘জাফলং ছোট টিলার ওপর তিন নম্বর বৌদ্ধগুহা। আর ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যে।’ চাপা গলায় কথা বলে যাচ্ছেন তিমিরবাবু। ওর কথাগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের এই মানব জাতির আসন্ন ধ্বংসের ছায়া। ভেবে দেখলাম আমার যা হয় হোক, এই ঘোর বিপদের মধ্যে থেকে সবাইকে বাঁচাতেই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মোটর গাড়ির শব্দ এল বাড়ির সামনের দিক থেকে। তাহলে ওরা কি বেরিয়ে গেলেন? কিছু ভাবার মানসিক স্থৈর্য তখন হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কোনমতে বাড়ির দোরগোড়ার কাছে এসে বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম সত্যিই ওরা চলে গেছে কিনা। একটু নিশ্চিত হয়ে দরজা খুলে ভেতরে বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার আনা ফটোগ্রাফ আর কাগজগুলো আধপোড়া হয়ে পড়ে আছে দরজার পাশে। কিন্তু তক্তাপোশের দিকে তাকাতেই আমার শরীর দিয়ে যেন ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ চলে গেল। কোনদিন ভয়ের এত কাছে গিয়ে দাঁড়াইনি আগে। তক্তাপোশে হরবাবুর গায়ের চাদরটার পাশে একটা রাবারের মুখোস পড়ে আছে যেটাতে ওঁর মুখের আশ্চর্য আদল। তাহলে কি!!! একটা ঝোঁকের মাথায় নিমেষের মধ্যে খুলে ফেললাম বাঁ দিকের আলমারিটার দুটো পাল্লা। ওই জারগুলোর গায়ে জড়ানো কাগজগুলো পড়ে যাচ্ছি পাগলের মতো। ৩৬৮ ভা.স. তার পরেই ৩৬৯ হ.আ.। মন থেকে চাইছিলাম যে যা ভাবছি তা যেন মিথ্যে হয় শেষমেশ। ব্যাটারীর বিদ্যুৎ সংযোগ করলাম কোনমতে আর তারপরেই সেই গগন বিদারী আর্তনাদ … ‘আর কোন পথ নেই। তারা এসে গেছে। কোন নিস্তার নেই আপনাদের। কতবার আপনাকে বলেছি তাদের কথা। শহুরে শিক্ষিত মানুষ আপনি, পাত্তাই দিলেন না আমার কথায়! কী আতঙ্কে যে দু বছর কাটিয়েছি তা আমিই জানি। আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এবার আপনাদের কথা ভাবুন। ওরা আসছে দলবল নিয়ে। চেষ্টা করে নিজের প্রাণটা বাঁচান। পালান … শিগগির পালান।’ আর ভাবার সময় নেই। আসার সময় দেখেছি ওই ছোট টিলাটাকে। বাঁদিকের ছোট জঙ্গলটা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। এক প্রতিবর্তী প্রেরণায় প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম ওই ঘোর ঝড়ের রাতে। রাতের নিজস্ব একটা ভাষা আছে যেটা জল ঝড়ের মধ্যে তীব্র তারসপ্তকে বেজে ওঠে। টিলার কাছাকাছি আসার সাথে সাথে একটা প্রবল বিদ্যুৎ চমক। আর সেই আলোয় কাছেই দেখলাম মূর্তিমান বিভীষিকা বান্তেইকে। আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওর পেছনে অনেক কাঁকড়া মানুষের দল তাদের হিসহিসে শব্দে আমার দিকেই ইঙ্গিত করে যাচ্ছে ওই বীভৎস শুঁড়গুলো দিয়ে। তাদের তীব্র আওয়াজে একটা নারকীয় পরিস্থিতি। আর কি পথ নেই কোন বাঁচার?? তবে কি এবার …”

“আর আমাকে আটকে রাখবেন না আপনারা। স্বাতী নক্ষত্রের আলোয় ভরা মহাকাশের এই প্রান্ত। চর্মচোখের বদলে মর্মচোখে এই আলোর মহিমা আরো সম্পূর্ণ করে অনুধাবন করছি। ওরা আমায় ডাকছে। তাড়াতাড়ি ব্যাটারির সংযোগ বন্ধ করে আমাকে এই ৪০০ ত.মু. লেখা কাঁচের জার থেকে মুক্ত করে দিন আমায়।”

[H. P. Lovecraft এর The Whisperer in Darkness প্রভাবিত]

Tags: অনুবাদ গল্প, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, লাভক্র্যাফট অনুসারী গল্প, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়