সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা – শারদীয়া ১৪২৯

সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা – পূজাসংখ্যা

প্রকাশকাল – অক্টোবর ২০২২

অসামান্য প্রচ্ছদটি এঁকে সংখ্যাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ।

.author-information{display:none;}Read More

দ্বীপ

প্রতি রাতের মতো আজও ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই একই স্বপ্ন ভেসে ভেসে আসছে বারবার… বারবার! কোনো এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারীর পরিচালনায় যেন এই দুঃস্বপ্নটা মঞ্চস্থ হচ্ছে রোজ। রোজ রাতে আমার শরীর যখনই ক্লান্ত হয়ে এই এক কামরার ফ্ল্যাটটার এককোনায় রাখা বিছানাটায় গা এলিয়ে দেয়, ভেবে নেয় চোখ বুঝলেই হয়তো নেমে আসবে নিশ্চিত নিদ্রা ঠিক তখনই এই [আরো পড়ুন]

Read More

তিস্তান

[শুরুতে: এই কাহিনি তৃতীয় সহস্রাব্দীর দ্বিতীয় দশকের। ততদিনে পৃথিবী দূষণ ও শোষণের শিকার হয়ে প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে তার সন্তানেরা নক্ষত্রলোক জয় করেছে মূলত দু’টি আবিষ্কারের মাধ্যমে। একটি দিয়ে নক্ষত্রের শক্তি ও ভরকে কাজে লাগিয়ে স্থান-কালের পর্দায় লুপ খোলা যায়— যার মাধ্যমে আলোকবর্ষের দূরত্বও অতিক্রান্ত হয় [আরো পড়ুন]

Read More

কেউ কোত্থাও নেই

“অ্যাই কোরেল, সিনেমা দেখতে যাবি? শারুক খানের। সবাই দেখতে যাচ্ছে। হেবি হয়েছে নাকি শুনলাম”

অশোকনগর উনিশ নম্বর কাঁকপুল ফরেস্টের আশপাশে কোনো সিনেমা হল নেই। হল বলতে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার উজিয়ে সেই হাবড়ার রূপকথা হল। খানিক হেঁটে, খানিক টোটো আর বাকিটা অটো। সব মিলিয়ে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মামলা। তাও যদি সব সময় মতো ঠিকঠাক পাওয়া যায়, তবেই।

Read More

Blood Lines

The night is coming to a city wrapped in fear of war. The sirens scream, telling me it is time to hide. I hurriedly closed my shop and placed a small curse on the rune-lock. Thieves are prospering, using these blackouts as their cloak. If someone chooses to break the lock, he shall suffer from a sudden outburst of explosive diarrhea. That will deter the malevolent parties for the time being.

I watched for the wandering eyes and wink at the beggar sitting on the opposite side of this narrow Bazar Road. He keeps an eye on my shop in exchange for an anna or two, and I can sleep at night with relative peace. Despite the ersatz appearance, my shop has become a site of attraction, particularly to the troops from the faraway lands. Not because I sell ginseng at the cheapest rate in the entire Calcutta, not because I sell untraceable opium, but because [আরো পড়ুন]

Read More

Collateral Damage

“I name you Baqir Iftikhar; my son. Baqir because you are my beloved and Iftikar because you fill me with pride,” exulted the new father Intaj Iqtidar Raza, better known as Barq Bhai in the Indian underworld.

His name, Barq, had evolved because he struck like lightning. Like lightning, no one knew where he would strike and he struck with equally devastating effect and swiftness. Yet, Intaj was also a devoted family man and Noor Banu, his wife, closed her eyes for the last time secure in the knowledge that he would give their new-born every luxury the world had to offer.

***

Diwakar Dighe, Intaj’s right-hand man for over three decades wiped his eyes. “I told you; Baba listen to me. Do not buy Baqir a Lamborghini Aventador for his seventeenth birthday. Our roads are not ready for it. I begged you, Baba, listen to me.”

The writing was on the wall.

Baqir Iftekhar and his Lamborghini Aventador were both “totalled.”

The doctors said as much about their seventeen-year-old patient.

Read More

কোলাহলের সন্তান

পিঠে কী একটা হয়েছে। মেরুদণ্ড বরাবর। সুতি হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করল। ওই অংশের চামড়াটা যেন পুরু হয়ে গিয়েছে। এবড়োখেবড়ো। আঙুল ঘষতেই খরখর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। তারপর কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। বাইরে পাখি ডাকছে। নীল শালিকদের কিচির মিচির। জোড়া মৌটুসির গান। একটা গাঢ়কাকের কর্কশ ডাক। বেলা শেষ হয়ে আসছে।

Read More

রিগিং

ডেটা-সলভ করপোরেশনের মিটিং রুমের সামনে সবাই ঘোরাফেরা করছে। এম-ডি পুরো টেকনিকাল টিমের মিটিং ডেকেছেন। গুজব শোনা যাচ্ছে যে অনেক দিন পরে নাকি ডেটা-সলভ একটা বিরাট গভর্নমেন্ট অর্ডার পেয়েছে।

সাত্যকি পাল একজন সিনিয়ার অ্যানালিস্ট। সে একটু নার্ভাস বোধ করছে। কারণ যদি গোলমেলে কাজ হয়, এম-ডি-র স্বাভাবিক প্রবণতা হল সেটা তার দিকে ঠেলে দেয়া। [আরো পড়ুন]

Read More

একটি পারুল গাছ

বাইরে শেষ বিকেলের আলোটা একটা নাম-না জানা গাছকে বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দিচ্ছিল। গাছটা তো তার পরিচিত, নামটা সে মনে করতে পারছিল না।

এই ঘরটিতে দুটি মানুষ, একটি টেবিলের দু-পাশে, এমন যেন একে অপরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। দু-জনের হাতই মুঠিবদ্ধ। একজনের বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে, আর একজন ত্রিশ হয়তো পার হয়নি। ষাট-ছোঁয়া মানুষটি তরুণটির দৃষ্টি অনুসরণ [আরো পড়ুন]

Read More

আলোর গল্প

আমরা ভাবি, রূপকথা মানেই বোধহয় সে অনেক অনেক বছর আগের কথা; বহু যুগের ওপারে হারিয়ে যাওয়া দেশ আর সেখানকার মানুষদের গল্প। কিন্তু সত্যি সত্যি কি সব দেশ, সব মানুষ হারিয়ে যায়? নাকি শুধুই চেহারা পালটে নেয়?

এই রূপকথাটার সময় বেশ কয়েকশো বছর আগের হতে পারে; আজকের, ঠিক এই মুহূর্তের হতে পারে; আবার কয়েক বছর পরেরও হতে পারে। রূপকথার দেশটা অবশ্য [আরো পড়ুন]

Read More

মনসার চিঠি

ফণী রে,

এমন ঘুম জন্মে ঘুমাইনি। উঠে দেখি ভেজা সাফ, হোয়াইট বোর্ডের থেকেও সাদা। এমন ঘুমও ঘুমোনো যায়! চোখ খুলে দেখি কয়লার মতো কালো লিকলিকে হাত-পা এদিক ওদিক ছড়িয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে আছি। মাথার ওপর ঝুলে থাকা সিলিং ফ্যানটা দেখি ইতিমধ্যে মাকড়শা হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখলাম মাঝখানে গোল চাকতিটার গায়ে তিন-চারটে চোখ গজিয়ে গেছে। ড্যাবড্যাব [আরো পড়ুন]

Read More

হাজার দুয়ারী

এই কাহিনি শোনার আগে আপনার জানা দরকার, আমি পুরোনো পয়সা আর অচল টাকা জমানো শুরু করেছি।

বিদেশে অনেক ক্লাব আছে। দালাল আছে, যারা পুরোনো টাকা পয়সার খোঁজ দেয়। বা কেনাবেচা করে।

বাংলাদেশে এটা অবশ্য বেশ কষ্টের কাজ।

কালির বাজার আর নিতাইগঞ্জের ওখানে ফুটপাথে এক লোক বসে। বুড়ো। মুখ ভর্তি শনপাপড়ির মতো দাড়ি। রোগা। ওঁর কাছে কিছু পুরোনো পয়সা [আরো পড়ুন]

Read More

মোচন

কখনো “লকউড” গ্রামের নাম শুনেছ? কোন দেশ, কোন মহাদেশ, কোন অঞ্চল, কত অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে তার অবস্থান— জানো সেসব কিছু?

জানি, জানো না।

পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার গুরুত্বহীন গ্রামগুলোর মধ্যে লকউডও একটা— শুধুমাত্র বাসিন্দারা ছাড়া, আর কেউ যাদের কথা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। তাদের মতো লকউডেও দূরদূরান্ত থেকে দেখতে আসার মতো [আরো পড়ুন]

Read More

সম্পাদকীয়

গুটি গুটি পায়ে চলতে চলতে পেরিয়ে এলাম অনেকটা পথ, পার হল আর একটা বছর। আবার এসেছে শরৎ ও তার আগমন বার্তা বয়ে, আকাশে বাতাসে বাজছে আগমনী সুর। গত দুটি উৎসবের মরশুম কেটেছে অতিমারীর সঙ্গে লড়াই করে। লক্ষ প্রাণের বলি নিয়ে অবশেষে এই মরশুমে অতিমারী শান্ত হওয়ার আভাস দিয়েছে। জনজীবনে এসেছে নতুন আরম্ভের আশ্বাস। নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠেছে [আরো পড়ুন]

Read More

দ্য ফ্যান্টম অর্ব

টেলিস্কোপের লেন্সে আরেকবার চোখ রাখল রিও। নিশ্চন্দ্র আকাশের অতলান্ত অন্ধকারে বসেছে অগণিত তারাদের সম্ভার। কিন্তু তাদের মধ্যে আজ একটা অদ্ভুত গোলক দেখা দিয়েছে। একটা অতিক্ষুদ্র কালো বস্তু, যার চারপাশে একটা ক্ষীণ আলোর বলিরেখা না থাকলে তার উপস্থিতি কোনোভাবেই টের পাওয়া যেত না। এত নিখুঁত পরিপূর্ণ অন্ধকার সেই গোলকের অভ্যন্তরটি, যে [আরো পড়ুন]

Read More

খুলি

দাচেন কেলস্যাঙ্গ একজন হত্যা-বিশারদ। সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আগে কখনো না দেখা একজন অচেনা অজানা মানুষকে হত্যা করার জন্য। এমনিতে এই ধরনের কাজ তার জন্য কঠিন কিছু নয়। আর এক্ষেত্রে তো ভুলের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ খুনটা করতে সে বেরিয়েছিল সেই অপরিচিত মানুষটার মাথার খুলিটা হাতে নিয়েই…

কারাগারটা শুধু পাহাড় [আরো পড়ুন]

Read More

আমার প্রাণের পরে

“শরণ্যা! ডায়েরিটা কোথায় গেল আমার? কতবার বলেছি ওটা টেবিল থেকে সরাবে না?”

স্টাডি থেকে অভিজিতের চিৎকার শুনে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরণ্যা। এই চিৎকারগুলো শুনলে বড্ড ব্যর্থ মনে হয় নিজেকে। মনকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে, এতে তার দোষ নেই, তার ওপর ভুবনের ভার নেই— তবু বোঝাতে পারেনি। ভুবন না হোক, একটা মানুষের ভার তো [আরো পড়ুন]

Read More

2BR02B

জীবনে সমস্যা? হাজার সমস্যার একটাই সমাধান। ফোন তুলুন আর ডায়াল করুন

সব দিক থেকে বিচার করলে সবকিছু একেবারে চমৎকার, কোথাও কোনো খুঁত নেই বললেই চলে। সারা দেশে কোনো দরিদ্র মানুষ নেই, ঝুপড়ি-বস্তি নেই, কানা-খোঁড়া নেই, পাগলাগারদ নেই, জেলখানাও নেই। নেই যুদ্ধের কোনো সুদূর সম্ভাবনাও। রোগ-জরা-ব্যাধি আমরা কবেই জয় করে ফেলেছি। বার্ধক্যের কষ্টও [আরো পড়ুন]

Read More

সালোকসংশ্লেষ

“কী রে, হল?”

“হচ্ছে হচ্ছে, দাঁড়া।”

“এবারেও যদি না হয়?”

“আরে শুভ কথা বল। সবসময় এরকম নেগেটিভ বলা উচিত নয়।”

“আরে! এই নিয়ে কতবার হল খেয়াল আছে?”

“ধৈর্য হারালে চলবে না। শুনেছি যে এবার যিনি এসেছেন তিনি নাকি আজ অবদি কখনো ফেল করেননি।…”

“সবই তো বুঝলাম। এদিকে কতক্ষণ হয়ে গেল সে খেয়াল আছে?”

“দু-ঘণ্টা কমপ্লিট হয়নি এখনো।…”

“হয়নি? তোর কি সময়ের [আরো পড়ুন]

Read More

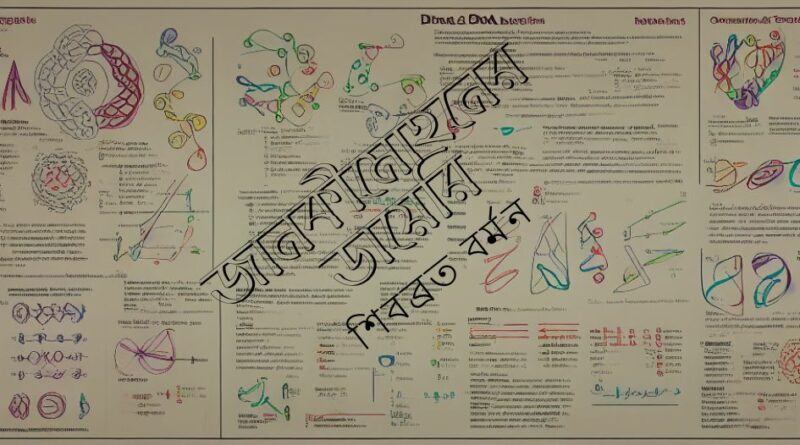

জানকীমোহনের ডায়েরি

“১৯২৩ সালে লখনৌ শহরে এক অভিজাত ব্যক্তির বৈঠকখানায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ভারতের সঙ্গীত ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। তবে সেটার কথা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। সেই স্মৃতি সবাই ভুলে গেছে। ইচ্ছে করে। ওই ঘটনার যারা সাক্ষী, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাইরে কাকপক্ষীকেও তারা এ ঘটনা জানতে দেবেন না। সবাই এ সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। [আরো পড়ুন]

Read More

মুখোমুখি – সোহম গুহ ও সৌম্য সুন্দর মুখোপাধ্যায়

কল্পবিশ্বের জন্মলগ্ন থেকে আমরা কল্পবিজ্ঞান লেখকদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে চলেছি। মূলত বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের সাথে নতুন ও আগামী প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও বাংলার কল্পবিজ্ঞানের ধারার একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস তৈরি করে রাখার তাগিদেই এই ইন্টারভিউগুলি নেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাতেও আছে রাজকুমার রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, যিনি একদিক থেকে আশ্চর্য!, [আরো পড়ুন]

Read More

মুখোমুখি – রাজকুমার রায়চৌধুরী

[পরিচিতি – রাজকুমার রায়চৌধুরীর জন্ম উত্তর কলকাতায়, বেথুন কলেজের বিপরীতে অবস্থিত গলি শিবু বিশ্বাস লেনের এক বাড়িতে। পড়াশুনো সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে৷ আই এস সি পাশ করেন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে৷ বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজ (গণিতে অনার্স) থেকে৷ এম এস সি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত [আরো পড়ুন]

Read More

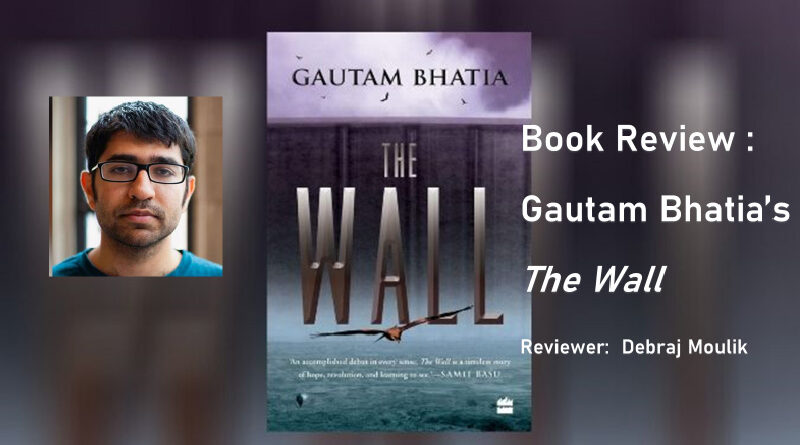

Book Review of Gautam Bhatia’s The Wall

Gautam Bhatia is a well-known figure in the world of science fiction as the editor of award-winning magazine Strange Horizons. While reviewing The Gollancz Book of South Asian Science Fiction Volume 2, I came across an amazing space opera story, The List’ by Mr. Bhatia about the homogenization of a human society. Thus, the debut novel of Gautam Bhatia ‘The Wall’ was the obvious choice to feed the hunger of a science fiction reader.

Let us see whether The Wall has lived up to the expectation.

The author takes his own sweet time to tell this saga of revolution in a farfetched land of Sumer. The book comes up with a map (have a close look) which shows a city surrounded by a wall. The Sumerian society is matriarchal in nature and quite liberal when it comes to homosexual relationships but the citizens might face issues with free speech and free thinking. [আরো পড়ুন]

Read More

কৃষ্ণ উপকূলের সম্রাজ্ঞী

মানো তুমি, বসন্তের সবুজ কিশলয়

রঙ বদলায় যবে মাখে, হেমন্ত বাতাস?

মানো তবে, এ মন আছে কুমারী হয়েই

তার তরে, মিটাবে যে মোর উষ্ণ আশ।

-বেলিতের গান।

জাহাজঘাটার দিকে যাওয়ার ঢালু রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল। সভয়ে চিৎকার করতে করতে রাস্তার দুপাশে ছিটকে যাচ্ছিল যারা, বিদ্যুৎ চমকের মতো দেখতে পাচ্ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণের অশ্বের [আরো পড়ুন]

Read More

যে মানুষটি রে ব্র্যাডবেরিকে ভুলে গিয়েছিল

আমি অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি, এ তো খুবই ভয়ের কথা।

আমি ভুলছি নানান শব্দ, যদিও শব্দের ধারণাটা কিন্তু ভুলিনি এখনো। অন্তত আমি আশা করছি যে এখনো ধারণাগুলি আমার মনের মধ্যেই আছে। যদি কোনো কিছুর ধারণা ভুলেই যাই, তবে তা বুঝব কী করে? অন্তত আমি জানি না যে ধারণাগুলোও ভুলে গেছি কিনা।

অথচ আমার স্মৃতিশক্তি বরাবরই বেশ ভালো ছিল, এখন সেটা মনে পড়লে মজাই [আরো পড়ুন]

Read More

বিবর্তন

বিশাল শহরটাকে প্রায় গ্রাস করে নিয়েছে জঙ্গলে। প্রাসাদের মতো বাড়িগুলোর ছাদের দখল নিয়েছে উঁচু উঁচু গাছের সারি, তাদের মোটা কাছির মতো শেকড়গুলো সর্পিল ভঙ্গীতে নীচে নেমে এসে বাড়িগুলোকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে প্রেমিকার নিবিড় আলিঙ্গনের মতো। রাজপথের কুলিশ কঠিন আস্তরণ ফাটিয়ে উঠে আসা কাঁটালতা আগলে রেখেছে বাড়ির প্রবেশপথ, [আরো পড়ুন]

Read More

ধাত্রীদেবতা

“এসো অরুন্ধতী। এইখানে বোসো একটুক্ষণ।”

অকূল সমুদ্রের বুকে একচিলতে জমি। সেখানে জলের ওপরে ঝুঁকে থাকা একটা পাথরের চট্টানের ওপর বসে হাত বাড়িয়ে ডাকলেন বশিষ্ঠ। তিনি ক্লান্ত, কিন্তু তৃপ্ত আজ। অবশেষে দীর্ঘকালের সাধনার চুড়ান্ত সুফলটি এসেছে।

তাঁর সুঠাম পেশল শরীরে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন অরুন্ধতী। [আরো পড়ুন]

Read More

দানব কারিগরের দানবিক হন্তারক

আমার নাম অশ্রুত বর্মা। আমি পাগল নই। আমার এই কাহিনি আপনি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন। শোণিত শীতল করা এই দিন পঞ্জি লিখে যাচ্ছি একটাই কারনে। আমার উত্তরসূরীরা যেন গবেষণার নামে এহেন পাগলামি করতে আর না যায়।

গোড়াতেই কাউন্ট ড্রাকুলার একটা হুঁশিয়ারি শুনিয়ে দিতে চাই। ভদ্রলোক (অথবা, মানব-দানব) পই পই করে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, [আরো পড়ুন]

Read More

কাকভুশুন্ডি

কাকভুশুন্ডি কে চেন তোমরা? না?

সে ঠিক আছে – কজনই বা জানে তার কথা? তাছাড়া কম দিন তো হল না, সেই রামায়ণের সময় থেকে আজ অব্দি কত মৃত্যু, কত জন্ম – কত শত প্রজন্ম প্রবাহিত হয়েছে; সে নিজে সময়ের ঊর্ধ্বে বলে বাকি জীবকুল তো আর তা নয়!

ওর কথা আপাতত থাক। বরং ইদানীংকালের একটা অদ্ভুত ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক, যার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছে না কেউই। [আরো পড়ুন]

Read More

রূপান্তর

প্রতিটি রাতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, রিনা রেফ্রিজারেটরগুলোকে পরীক্ষা করতে ভুলত না।

রান্নাঘরে দুটো রেফ্রিজারেটর রয়েছে। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত। ওদের একটার দরজায় আবার সুদৃশ্য ‘আইস ডিস্পেন্সার’ আছে। বসার ঘরেও একখানা রেফ্রিজারেটর আছে, টিভিটা তার ওপরে বসানো। আরও একটা সাজানো আছে শোওয়ার ঘরে- ওটা ব্যবহৃত হয় নাইটস্ট্যান্ড [আরো পড়ুন]

Read More

নক্ষত্রবালিকা

মার্চ মাস। আন্টার্কটিকার ক্যাস্টিলো টু বেস স্টেশন। লারশেনফিল্ড গ্লেশিয়ারের পাশে বেরট্রাব নুনাটাকের উপর। জায়গাটা লিটলউড নুনাটাকের থেকে আরো দশ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। এর কাছেই দুটো ছোট ছোট নুনাটাক মাথা তুলে রয়েছে। নুনাটাক মানে হল পাহাড়ের চূড়া, হাজার ফুট পুরু বরফের স্তরের উপরে দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে।

এখানে মেটাল [আরো পড়ুন]

Read More

সময়যাত্রিণী

টিনা – বর্তমান – বয়স আঠারো

বিরাট মেশিনটার মধ্যে আলোগুলো দপদপ করছে, আমি সেটাই দেখছিলাম। মেশিনটা পুরো চার্জড অবস্থায় আছে।

আবার প্যানেলটা চেক করলাম। এই জবরজং সুরক্ষা-সুট, আগাপাশতলা মোটা রাবারের প্রলেপ দেওয়া বুট আর গলা অবধি ঢাকা হেলমেট পরে আমাকে যে শুধু দেখতে বিদঘুটে লাগছে, তা নয়, তার সঙ্গে এই এতটা বাড়তি ওজনের জন্য আমার হাঁটাচলা [আরো পড়ুন]

Read More

সূত্র

ওটারকিয়ান যানটি নিজেদের গ্রহে ফেরার জন্য লম্বা যাত্রাটা শুরু করার ঠিক দশ মিনিট আগে খুনটা হয়েছিল। আর খুনের ব্যাপারটা জানা গেল যাত্রা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যেই। খুনি এক দুর্বিনীত পাহাড়ি যে এই অভিযানে একেবারে শেষ মুহূর্তে যোগ দিয়েছিল রক্ষীর পদে। সে নিজেই সার্জেন্টের কাছে নিজের কাজের বড়াই করছিল।

হাসতে হাসতে বলছিল, “ব্যাটা একটা [আরো পড়ুন]

Read More

দ্য ট্রিনিটি

ভয়াবহ নিস্তব্ধ পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে উচ্চ স্বরে গান বাজছে মিহিরদের সাউন্ড সিস্টেম থেকে। জনমানবহীন পরিবেশের পুরো ফায়দা লুটছে ওরা। গায়কের মুখ থেকে দ্রুতগতিতে বের হওয়া শব্দগুলোর মানে কেউ বোঝা দূরে থাক, কারও কানে ঢুকছে কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই মুহূর্তে ওরা পার্টির আয়োজন করছে আর্জেন্টিনায়। চোখ জুড়ানো সবুজ [আরো পড়ুন]

Read More

অ্যালিথিয়া

ড্রইংরুমে ঢুকেই শ্যাওলা রঙের চওড়া সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন ড. সেন। ওঁর উপস্থিতির সাড়া পেয়ে নরম সোনালি আলো আলতো করে ফুটে উঠল ঘর জুড়ে। আর প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুমের একপাশের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা বিশালাকৃতি টিভি অন হয়ে গেল নিজের থেকেই, ভলিউম যদিও একেবারে কম করে রাখা।

ক্লান্তিতে সারা শরীর টন্টন্ করছে। আজ সারাদিন যা কাজ গেছে, ওঁর [আরো পড়ুন]

Read More

চাঁদের পাথর দিয়ে

“তুমি কী এইগুলো দেখেছ, রমেশ?”

“না তো। এই ছবিগুলো কবে এল? জুম কর। আর প্রিন্টও বের কর”।

“কালকে পাঠিয়েছে। তুমি তো কাল আসনি— কেন? সব ঠিকঠাক তো?”

“হ্যাঁ, একটু বাড়ির কাজ পড়ে গেছিল। ছবিগুলি মেইল করেছে?”

“হ্যাঁ। লুনার অবজারভেটরি সেন্টার পাঠিয়েছে। বলছে ওদের যে লেটেস্ট চন্দ্রযানটা পাঠিয়েছে সেটাই নাকি এই ছবিগুলো পাঠিয়েছে।

ছবিগুলোর অক্ষাংশ [আরো পড়ুন]

Read More

হস্তপাশ

এক

‘তিন্নি, একবার আমাদের বাড়িতে আসবি?’

মৌয়ের গলা একটু অন্যরকম লাগল। এমনিতে মৌ ভীষণ হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ মেয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর গলায় উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হয়েছে রে?’

‘তুই আয় না। ফোনে বোঝানো যাবে না’।

ঘড়ি দেখলাম। সওয়া পাঁচটা। বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু মৌয়ের স্বরে কিছু একটা ছিল যাতে মনে হল [আরো পড়ুন]

Read More

ধোঁয়া

প্রাক-কথন

“স্যার, কাজটা আমাদের এখানেই আটকাতে হবে, নাহলে যে সর্বনাশ হবে!”- বিখ্যাত বিজ্ঞানী সুদর্শন বোসের দিকে তাকিয়ে জানাল অরিন্দম।

“আচ্ছা অরিন্দম – সবসময় কি কম্পিউটার সিমুলেশন পুরোপুরি একিউরেট হয় বলে তোমার মনে হয়?” প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ চোখে সন্দেহ।

“তা হয়তো নয়। তবু আমাদের এই কাজের বেশিরভাগই তো সিমুলেশনের ওপর [আরো পড়ুন]

Read More

অপারেশন মধুমিডা

বাঘডোগরা এয়ারপোর্ট পিছনে ফেলে মিনিট কুড়ি বড়ো জোর। দু-চারটে বাঁক। গহন বন দু-পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িটার ওপর। ঝিঁঝির ডাক ডুবিয়ে আলো ছায়ায় আঁকা পাতার জাফরি মাড়িয়ে ছুটে চলেছে কন্টেসা।

পিছনের সিটে সুজন তার বাঁ দিকের জানলার কাচটা তুলে দিয়ে মাফলারটা আরেকটু সামলে নিল। কিন্তু মাঝখানে বসেও প্রায় কাঁপুনি লাগার জোগাড় নিলয়ের। [আরো পড়ুন]

Read More

সুখের বড়ি

ঘুম ভাঙতেই সুজিতের রোজকার মতো কষ্ট হল। না আজ রাতেও সে কোনো স্বপ্ন দেখেনি। অথচ রোজ রাতে শুতে যাওয়ার সময় ও মনে মনে আশা করে একটা স্বপ্ন দেখার। ছোটোবেলায় যেমন দেখত। প্রজাপতির মতো হালকা বর্ণালী পাখাওলা কোনো মিষ্টি পরীর স্বপ্ন। অথবা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মতো কোনো রাক্ষসের দুঃস্বপ্ন। আগুনে চোখ আর বীভৎস চেহারা নিয়ে যে সুজিতকে তাড়া [আরো পড়ুন]

Read More

শুক্রগ্রহের সায়ক

আমার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ দিবস অর্ধ বৎসর— সামনে বসে থাকা ছেলেটি বলল আমাকে। ওর কথা অনুযায়ী আজ সকালেই শুক্র থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে সে। ঠিক আধ ঘণ্টা আগে। এই সময়টুকু লেগেছে আমাকে খুঁজে বার করতে। আমার সঙ্গে দেখা করতেই ওর আসা। ফর্সা সুদেহী ঝকঝকে তরুণ। চুল ও চোখে কালোর অতলান্ত গভীরতা। চোখে প্রত্যাশার ছাপ।

এটা চব্বিশশো আশি সাল। সাড়ে [আরো পড়ুন]

Read More

আত্মঘাতী নক্ষত্র

মহাকাশযানের পেছনের জেটগুলো বন্ধ করে দিল আগরওয়ালা। পেছনের জেটগুলো এতক্ষণ অদৃশ্য আগনের হলকা ছুড়ে মারছিল মহাশূন্যে। তারই জোরে প্রচণ্ড গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছিল আগরওয়ালের মহাকাশযান। জেটগুলো বন্ধ করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা অনুভব করল সে। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। গতি মন্থর হয়ে এল মহাকাশ [আরো পড়ুন]

Read More

পৃথিবীর শেষ পায়রা

[অধ্যায় এক]

টেবিলের উপর ঠকাস করে ট্রেটা রাখেন মিসেস আনোয়ার। ঝড়ের পূর্বাভাস বুঝতে পেরে, নজর আরো তীক্ষ্ণ করে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকতে থাকেন প্রফেসর কামাল আনোয়ার। সম্ভব হলে পুরো সন্ধ্যা স্ক্রিনের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবেন, তবুও কোনোভাবেই স্ত্রীর সঙ্গে এই মুহূর্তে বাকবিতন্ডায় জড়াবেন না। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। পশ্চিম আকাশ রক্তিম [আরো পড়ুন]

Read More

এক প্রহেলিকার জন্ম

বিঃদ্রঃ- এই গল্পটি কল্পবিশ্ব পত্রিকার “তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা”য় প্রকাশিত আমার গল্প “সময়ের আতঙ্কে”(https://kalpabiswa.in/article/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87/)-এর পরবর্তী অংশ। সুতরাং, কেউ চাইলে এটা পড়ার আগে ওটা পড়ে নিতে পারেন। তবে ওটা না পড়া থাকলেও এটা বুঝতে কোনোরকম অসুবিধা হবে না।

এক

১৯৮১ সাল, ব্যারাকপুর:

গঙ্গার ঘাটে বসে ছেলেটা দেখেই [আরো পড়ুন]

Read More

চুক্তি

মিউনিখ শহরের প্রাণকেন্দ্র মারিয়েনপ্লাটজ স্কোয়ার সেজে উঠেছে মায়াময় আলোর সাজে। যেদিকেই চোখ যায় সবকিছু যেন আলোর রোশনাইতে ভেসে যাচ্ছে। বাড়িঘর, দোকানপাটের গায়ে ছোটো ছোটো জোনাকি আলো দিয়ে অপরূপ সাজসজ্জা করা হয়েছে। নিউহাউসার স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে গেলে পথের ধারে চোখে পড়ছে আলো দিয়ে তৈরি নানান আকারের তারার প্রতিরূপ। রাস্তা [আরো পড়ুন]

Read More

হেলথ টনিক

১. বুদবুদ

ছয় জন ডুবুরি বঙ্গোপসাগরের জলতল থেকে কয়েক ফুট নীচ দিয়ে দক্ষিণ দিকে সাঁতরে আসছিল। প্রেশারাইজড পোশাকের পিঠে লাগানো প্রপেলার অবলীলায় জল কেটে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ছয় জনের হাতে ধরা বিরাট জাল, তাতে জড়িয়ে আছে কিছু নতুন প্রজাতির আগাছা। সমুদ্রের স্বচ্ছ জলের নীচে পিছনে সরে যাচ্ছে মহীসোপানের সমতল ভূমি, তাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত [আরো পড়ুন]

Read More

আদিম

সভা

সামনে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। দূষণহীন বাতাস পেরিয়ে তীক্ষ্ণ সূর্যের আলো উত্তাপ ছড়াচ্ছে মনের আনন্দে। যত দূর চোখ যায় চিকচিক করছে জলাভূমি। জলাভূমির মাঝখানে আছে এক সুবিশাল গভীর সরোবর। ওই সরোবরে দেবী পেরপিউরুনা, দুটি শুঁড়ের মাথার ওপরের বসানো চোখ দুটো বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কে জানে কত সময় ধরে। এখানকার জল ও জমি দুই লালচে কালো; [আরো পড়ুন]

Read More

অবিনাশ হালদারের বাক্স

“কই রে বিপিন? আমার ছাতাখান দে। পচ্চিমটা কালো করে এয়েছে, যখন তখন ঢালতে পারে,” মুখে একখিলি জর্দা পান ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন অনির্বাণবাবু। বছর পাঁচেক হয়ে গেল এই অভ্যেসটা হয়েছে। দ্বিপ্রাহরিক ভাতঘুমের পর বিকেলে একটু হাঁটতে না বেরোলেই নয়। আর তা নাহলে সন্ধের পরেই শুরু হবে পেট ভুটভাট, গা ম্যাজম্যাজ। কালো হাতলওলা ছাতাটা এগিয়ে দিল বিপিন। [আরো পড়ুন]

Read More