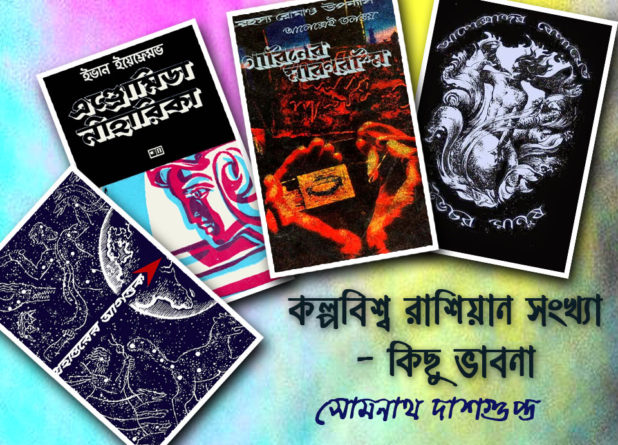

কল্পবিশ্ব রাশিয়ান সংখ্যা – কিছু ভাবনা

লেখক: সোমনাথ দাশগুপ্ত

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)

২৬ বছর হয়ে গেল ভেঙে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। বন্ধ হয়ে গেছে প্রগতি প্রকাশন, রাদুগা প্রকাশন ও মীর প্রকাশন। মস্কো বা তাসকেন্দ থেকে আর কোনো রুশী বইয়ের বাংলা অনুবাদ ছাপা হয় না। অন্য সব সোভিয়েত গল্প, নাটক বা কবিতার বইয়ের মতোই সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির বইয়ের প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ পড়তে পাওয়ার আশাও তাই ছাব্বিশ বাও জলের তলায়। রুশভাষাবিদ বাংলা গল্পদাদুদের মধ্যে এপার বাংলায় অরুণ সোম আর ওপার বাংলায় হায়াৎ মামুদ ছাড়া আর সকলে তো পরপারে। নতুন করে মূল রুশ থেকে অনুবাদ করে বা রুশী পাঠের সাথে মিলিয়ে বাংলা অনুবাদ ছাপানোয়ও প্রকাশকরাও বিমুখ। ব্যবসায়িক উদ্যোগে কপিরাইট ইত্যাদির সমস্যাও প্রতুল।

রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে কল্পবিশ্বের এই সংখ্যায় তবু অন্তত কিছু ইংরেজি থেকে করা অনুবাদ পড়া যাবে। দুধের স্বাদ এহেন ইংরেজি থেকে করা অনুবাদের ঘোলপ্রচেষ্টায় গত ২৬ বছরে একেবারে মেটেনি বলাটা মিথ্যেই হবে। এদিক সেদিক পত্রপত্রিকায় ছুট্কো-ছাট্কা তেমন দু-একটা গল্পের দেখা পাওয়া যায়ই মাঝে মধ্যে, তবু আসল দুধের স্বাদের জন্য রইল নিচের হাইপারলিংকড তালিকা।

গত পাঁচ বছরের একান্ত ব্লগপ্রচেষ্টায় সমমনস্ক বন্ধুভাগ্যে ভালোবাসায় যতখানি সংরক্ষণ করে রাখা গেছে সেই হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের – ‘ছোটোবেলা ফিরে আসুক’ প্রকল্পের মাধ্যমে, সেখান থেকে বেছে বেছে শুধু কল্পবিজ্ঞানের ঝুলি ভরে রাখা রইল এখানে। কৃতজ্ঞতা – যাঁরা বইগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন আজও, ধার দিয়েছেন, স্ক্যান করেছেন, প্রসেস করেছেন তাঁদের সবাইকে।

- আএলিতা – আলেক্সেই তলস্তয় (অনুঃ সমর সেন)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১ (ফুলনগরীর টুকুনরা)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ২ (আনাড়ি হল বাজিয়ে)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৩ (আনাড়ি হল আঁকিয়ে)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৪ (আনাড়ি হল কবি)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৫ (সোডা-ওয়াটার গাড়িতে আনাড়ি)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৬ (চৌকসের বেলুন)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৭ (বেলুন ছাড়ার তোড়জোড়)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৮ (শূন্যে পাড়ি)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ৯ (মেঘ মুলুকে)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১০ (ভীষণ কাণ্ড)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১১ (অচিনপুরে)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১২ (নতুন আলাপ)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১৩ (আনাড়ির গালগল্প)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১৪ (আজব পুরের আজব কথা)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১৫ (হাসপাতালে)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১৬ (জলসা)

- আনাড়ির কাণ্ডকারখানা ১৭ (গাড়ির মিস্ত্রি নাট-বল্টু)

- উভচর মানুষ – আলেক্সান্দর বেলায়েভ

- এন্ড্রোমিডা নীহারিকা – ইভান ইয়েফ্রেমভ

- গারিনের মারণরশ্মি – আলেক্সেই তলস্তোয়

- গ্রিশকা ও মহাকাশচারী – আনাতোলি মিতিয়ায়েভ

- গ্রহান্তরের আগন্তুক – বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী সমষ্টি

- তিয়াপা, বরকা আর রকেট – ম. বারানোভা ও ইয়ে. ভেলতিসতো

- পিঁপড়ে আর ব্যোমনাবিক – আনাতোলি মিত্যায়েভ

- ফেনার রাজ্য – ইভান ইয়েফ্রেমভ

- রিঅ্যাক্টরের ইতিকথা – অ্যালেক্সেই ক্রিলোভ

- গল্পসম্ভার – ইভান ইয়েফ্রেমভ (হাই কোয়ালিটি প্রসেস করা হয়নি এখনও)

কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা আবার একটু মুশকিলের, রুশদেশের সাহিত্য প্রসঙ্গে ঠিক খাটেও না তা। রুশ ভাষায় একটাই গোত্র ছিল এসমস্ত গল্পগাছার – ‘ফ্যানটাসটিকা’। সে এক ছাতার মত শব্দ, আমব্রেলা টার্ম – বহু রকম জঁরকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। ইংরেজি ফ্যান্টাসি থেকে তার অর্থ আবার কিছু স্বতন্ত্র। বিশেষভাবে এই গোত্রটিকে হয়তো বলা যায় ‘নৌচনি ফ্যানটাসটিকা’ – বিজ্ঞানভিত্তিক ফ্যান্টাসি। কিন্তু যখন সেদেশের লেখকেরা লিখছেন সেই সমস্ত গল্প-নভেল-উপন্যাস তখন তো আর তারা এভাবে ক্যাটাগরি ভেবে লেখেননি! রুশদেশের কল্পবিজ্ঞান পড়ার, এই ঘরানার লেখালেখি বোঝার, মূল্যায়নের সময় সেই ব্যাপারটাও মাথায় রাখা দরকার।

সাধারণভাবে সোভিয়েত ও রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কে জানার জন্য বেশ কিছু অ্যাকাডেমিক বইপত্র, লেখালেখি, সর্বোপরি উইকিপিডিয়া রয়েছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত ডঃ অনিন্দিতা ব্যানার্জির একটা গোটা বইই রয়েছে – ‘আমরা আধুনিক মানুষ – কল্পবিজ্ঞান এবং রাশিয়ার আধুনিকতার নির্মাণ’ (‘We Modern People: Science Fiction and the Making of Russian Modernity’)। এছাড়া আলেক্সান্দর লেভিৎস্কি সম্পাদিত ও অনূদিত ২০০৭ সালের ‘Worlds Apart’ বইতে আধুনিক ও প্রাগাধুনিক যুগের রাশিয়ান ও সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের শাখাগুলিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে – যুগবিভাজনের সাথে সাথে উদাহরণস্বরূপ রচনাংশ বা কখনো সম্পূর্ণ গল্পের অনুবাদের মাধ্যমে। সম্প্রতি ২০১৫ তে প্রকাশিত ‘Red Star Tales: A Century of Russian and Soviet Science Fiction’ বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকাতেও এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যুগবিভাজন সহ। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন অ্যান্থলজিতে ভূমিকা হিসেবে সম্পাদকেরা তো এ বিষয়ে প্রায়শই বিষদে আলোচনা করেছেন। প্রধাণত সেই কারণেই এই সব বই থেকে সাহায্য নেবার দায় এড়িয়ে সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করা হল না। উৎসাহী পাঠক অনিন্দিতা ব্যানার্জির ‘We Modern People …’ বইটি ইন্টারনেট থেকে খুঁজে নিতে পারেন।

প্রাথমিকভাবে কল্পবিশ্বের অন্য সাধারণ সংখ্যার থেকে একটু বড় আকারে, বিশেষ সংখ্যা হিসেবেই এবারের ইস্যুটিকে ভাবা হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে, একটু অন্যরকম করেই এর সূচী সাজানোর লক্ষ্যে কাজ শুরু করে বিপদেই পড়েছিলাম খানিক। প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক কল্পবিজ্ঞান লেখকদের নির্বাচন। ভেবেছিলাম মুখবন্ধে কালানুসারে সেই লেখকদের ছোটো ছোটো করে চিনিয়ে দিলে পাঠককে রুশ কল্পবিজ্ঞান ঘরানার সাথে ভালোমতোই পরিচিত করিয়ে দেওয়া যাবে। ইংরিজি উইকিপিডিয়া থেকে ৫৬ জনের তালিকা নিয়ে শুরু করে বিভিন্ন অ্যান্থলজির লেখকসূচী দেখে তা বাড়াতে বাড়াতে লেখকসংখ্যা ১০৯ পেরিয়ে যাওয়ার পর ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হলাম। রুশ উইকিপিডিয়া খুলে বুঝলাম সংখ্যাটা নেহাত দ্বিগুণ না হয়ে থামবে না। স্পেকুলাটিভ ফিকশন ডেটাবেস, ফিল স্টিফেনসনের ওয়েবসাইট আর ফ্যান্টল্যাব ঘেঁটে দেখে বুঝলাম এঁদের সবার সম্পর্কে জেনে রুশ সাহিত্যে এঁদের গুরুত্ব অনুযায়ী বেছে কয়েকটি নাম বের করা বছরখানেকের নির্মম গবেষনার কাজ। তাছাড়া সেটা করার দরকারও নেই তেমন। যে পাঠক ইন্টারনেট খুলে কল্পবিশ্ব পড়তে পারছেন তিনি গুগুল ক্রোমে এই সাইটগুলো খুলে ক্রোমেই গোটা পাতা ট্রান্সলেট করে পড়ে নিতে পারবেন এঁদের সম্পর্কে। শুরু করলাম অন্যভাবে।

দেখতে চাইলাম অদ্যাবধি বিভিন্ন অনুবাদ সংকলনে কাদের রচনা সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে। জানা ছিল মূলগত কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এই সংখ্যার কাজ করতে হবে।

প্রথমত, অনুবাদ করতে হবে ইংরেজি থেকেই, রুশ ভাষা তো আমরা কেউই জানিনা, তাই প্রাথমিকভাবে মূল গল্পের ইংরেজি অনুবাদটি পেতেই হবে, সেটা নেট ঘেঁটে বিভিন্ন আর্কাইভের বদান্যতায় সফট কপি থেকেই হোক বা কারো সংগ্রহে থেকে পাওয়া ইংরেজি অনুবাদের বই থেকেই হোক। একান্ত অপারগ হলে রুশ টেকস্টের গুগুল ট্রান্সলেশনের ওপরেই ভরসা করতে হবে। রুশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ গুগুল মন্দ করে না।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ান লেখকদের স্বভাবই যেন বিশাল আয়তনে লেখা। ৩৫-৪০ পাতার লেখা তাঁদের সংজ্ঞায় নেহাত ছোটোগল্প, শ’খানেক পাতা পেরোলে তা নেহাত নভেলেট। এদিকে আমরা সকলেই তো ব্যবহারিক আর কর্মজীবনের সময় বাঁচিয়েই এই অনুবাদগুলো করব। ওয়েবসাইটের পাতায় সেই সব বিশালাকায় গল্প পড়ার ধৈর্যও কি পাঠকেরা রাখতে পারবেন? তাই স্বল্প অবয়বের গল্প খোঁজার দিকে মন দিতে হবে।

তৃতীয়ত, চেষ্টা করতে হবে আগে অনুবাদ হয়ে যাওয়া গল্প বাদ দেওয়ার। সোভিয়েতে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদের আর্কাইভ তো দেওয়াই হচ্ছে পাঠকের জন্য, অনেকেই ছোটোবেলায় পড়েওছেন এই সব গল্প, এই বইগুলিতেই। তবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কী কী অনুবাদ হয়েছে সেই খোঁজ তো সম্পূর্ণভাবে রাখা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে আবার খুবই উৎসাহের সঙ্গে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি অনুবাদ হয়ে চলেছে, সেই প্রয়াসে ‘ঐতিহ্য’ প্রকাশনার ৫ খণ্ডে ‘রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন গল্প’-র ক্ষেত্রে যেমন জনাব খুরশীদ রুমী একজন গুরুত্বপূর্ণ হোতা। তো, যতটুকু সম্ভব সমসাময়িক বইপত্রের সুচী দেখে সেসব এড়িয়েই গল্প বাছতে হবে।

তার ওপর, দেখা গেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেখক হলেও তাঁর ভালো ভালো সব গল্পের যে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে তা নয়। যেটুকু বহু আগে হয়েছে বা খুব সাম্প্রতিককালে বিদেশে হয়েছে তাও আজ এখানে কলকাতায় বসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় আর।

উদাহরণ স্বরূপ আলেকজান্দর বেলিয়ায়েভ। তাঁর ‘উভচর মানুষ’ আমাদের প্রায় সকলের প্রিয়তম বই ছোটোবেলার। ‘প্রফেসর দয়েলের মস্তক’ উপন্যাসটি বাংলাদেশ থেকে অদিতি কবিরের অনুবাদে সদ্য প্রকাশিত। বাকি উপন্যাসগুলি আমাজনে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু একে তো বেজায় দাম, উপরন্তু আমরা তো উপন্যাস রাখছি না এই সংখ্যায়। ‘হৈটি টৈটি’ গল্পটি ছিল ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ বইতে। বাকি তাঁর ছোটো গল্পের মাত্র চারটিই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে এ পর্যন্ত, ‘ওভার দ্য অ্যাবিস’, ‘ম্যাজিক কার্পেট’ আর ‘ইনভিজিবল লাইট’ তিনটিই খুরশীদ রুমি তাঁর বইতে রেখেছেন, আর ‘অম্বা’ গল্পটার ইভ ম্যানিং-কৃত অনুবাদ ১৯৬৮ সালের যে সোভিয়েত লিটারেচার পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটা অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। এখন বেলিয়ায়েভকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। অদিতি কবির জানালেন, আর পড়েও দেখা গেল, তাঁর করা অনুবাদটি খুরশিদ রুমির অনুবাদ থেকে অনেকটাই আলাদা। তাই একমাত্র এই গল্পটাই অন্যের অনুবাদে আগে ছাপা বইতে থাকা সত্ত্বেও নতুন অনুবাদে এই সংকলনে রাখা হল। পাঠক দুটির পাঠপ্রভেদের তুলনা করে মতামত জানাবেন আশা করি।

আনাতলি দ্নেপ্রভ-কে আমরা সকলেই ভালোবাসি ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ বইতে তাঁর ‘আইভা’ আর ‘ম্যাক্সয়েল সমীকরণ’ পড়ে থেকেই। তাঁর ‘ক্রাবস অন দ্য আইল্যান্ড’, ‘দ্য পার্পল মমি’ বাংলায় পূর্বপ্রকাশিত বলে বাদ দিয়ে ছোটো আকারের প্রাপ্তব্য ইংরেজি টেক্সট-এর মধ্যে ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন হুইচ আই ডিসঅ্যাপেয়ার্ড’ই খুঁজে নিতে হল বহু পুরনো এক পত্রিকার পাতা থেকে। খুব সহজপ্রাপ্য নয় কিন্তু গল্পটি।

আলেকজান্দর কাজানৎসেভ ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ বইয়ের আরেকজন গুরুত্বপুর্ণ লেখক, শিরোনামা গল্পটিই তাঁর। কিন্তু দেখা গেল লেখকের মাত্র তিনটি গল্পই এতাবৎ ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। ‘এক্সপ্লোসন’ এর আয়তন বেশ বড়ই। ‘দ্য মার্সিয়ান’ কে পছন্দ করার আরেকটা কারণ হল, মস্কোর ‘ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস’ প্রকাশিত ‘এ ভিসিটর ফ্রম আউটার স্পেস’ বইতে গল্পটি ছিল, কিন্তু প্রগতি প্রকাশনের ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ বইতে গল্পটি বাদ যায়। একই সিরিজের গল্প, পাঠকের দিক থেকেও এটি পড়তে চাওয়ার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

ভ্লাদিমির সাভচেঙ্কো –র ‘প্রফেসর বার্নের নিদ্রাভঙ্গ’ গল্পটি ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ বইতে সকলেই পড়েছেন। দেখা গেল এবাদে ‘মিক্সড আপ’, ‘সাকসেস অ্যালগোরিদম’ আর ‘দ্য সেকেন্ড অডবল এক্সপিডিশন’ই একমাত্র ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে। শেষেরটি নভেলেট, বাকি দুটিই বিশালকায়। চোখে পড়ল অনিল কর্মকার-গৌতম কর্মকার জুটি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় ‘প্রফেসর বার্নের নিদ্রাভঙ্গ’ অবলম্বনেই ‘চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ’ কমিকসটি বানিয়েছিলেন। পাঠকের পক্ষে চেনা গল্পের কমিকস রূপ আগ্রহব্যঞ্জক হবে ভেবে কমিকসটাই রাখা সাব্যস্ত হল।

সংকলনের লেখক ও তাঁদের গল্প বাছাই যখন চলছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল খুব শিগগিরই সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান সংকলনকে ছাপা বইয়ের আকার দেওয়ারও চেষ্টা করা হবে। ফলে কিছু স্বাধীনতা নেওয়া গেল। যেমন, সব নির্বাচিত লেখককে ওয়েব সংকলনে আঁটিয়ে তার আকার না বাড়িয়ে কিছু ভবিষ্যৎ বইয়ের জন্যও রেখে দেওয়া যায়। সময় সঙ্কুলানে যেহেতু ওয়েব সংকলনে ছোটো আকারের গল্পের উপর জোর দিতে হচ্ছে, বইতে একই প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের একটু বড় আর আরেকটু আকর্ষক গল্প রাখা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে সেই গল্পের ইংরেজি টেকস্ট খুঁজতে আরেকটু সময় পাওয়া যাবে। ফলে সব অনুবাদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার চাপটাও কমল।

রাশিয়ান বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে সবচেয়ে পরিচিত আর জনপ্রিয়তম লেখক বোধহয় স্ট্রুগাটস্কি ভাইয়েরা, আর্কাদি আর বরিস স্ট্রুগাটস্কি। তাঁদের অসংখ্য গল্পের মধ্যে ‘সিক্স ম্যাচেস’ গল্পটি নির্বাচন করা হল। সেটাই ছিল সংকলনের সবচেয়ে বড় গল্প, ইংরেজি ছাপায় ২২ পাতার। শেষমেষ এই গল্পটিকে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়াই মনস্থ হয়। এটি তাই বর্তমান সংখ্যায় পাঠক পড়তে পারছেন না।

কির বুলিচেভ মূলত কিশোর পাঠকদের প্রিয়তম লেখক। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় আমরা প্রথম পড়েছিলাম তাঁর ‘তুষারকন্যা’ গল্পটি। সেটা তো বটেই, ‘ইট নেভার পে’স টু মেক এ সর্সেরর ম্যাড’ ও বাংলাদেশে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ‘জুবিলি-২০০’ গল্পটি নির্বাচনে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, তাঁর প্রায় সব গল্পের মতই এটাও ভারি চমকপ্রদ আর বর্ণনাতেও মজার একটা ফল্গুস্রোত স্বভাবতই বহমান।

ইভান ইয়েফ্রেমভ সম্ভবত বাংলায় সবচেয়ে বহুল পঠিত সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা। তাঁর ‘অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা’ সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের মোড় ঘোরানো এক মাইলফলক। ‘ফেনার রাজ্য’ এমন এক ফ্যান্টাস্টিকা যা নিয়ে একটু পরে গোটা একটা প্যারাগ্রাফ খরচ করতে হবে আমায়। তাঁর ‘গল্প সংকলন’ যা মস্কোর ‘বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়’ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শুভময় ঘোষের অনুবাদে সেখানে আমরা পড়তে পেয়েছি – ‘অতীতের ছায়া’, ‘নুর-ই-দেশ্ৎ মানমন্দির’, ‘টাসকারোরার অতল তল’, ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘দেনি-দের’, ‘ওলগই-খরখই’, ‘সাদা শিং’, ‘তারার জাহাজ’ গল্পগুলি। এগুলি ছাড়া ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে তাঁর একটা উপন্যাস ‘দ্য হার্ট অব দ্য সারপেন্ট’ আর মাত্রই দুটো ছোটো গল্প – ‘এ সিক্রেট ফ্রম হেল্লাস’ ও ‘ইন দ্য স্টেপস অব দ্য অ্যানিসিয়েন্ট মাইনারস’। দুটোই বেজায় বড় আর দুটোরই ইংরেজি টেকস্ট খুঁজে পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় হঠাৎই একটা অবাক করা তথ্য পাওয়া গেল। জনৈক মনোরঞ্জন মজুমদারের ‘আনন্দধারা প্রকাশন’ থেকে ১৯৬২ সালে (আশ্বিন ১৩৬৯) প্রকাশিত রথীন্দ্র সরকার রচিত একটি বই ছিল মুম্বাই নিবাসী সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে – ‘প্রেত পাহাড়ের সরোবর’। তাতে চারটি গল্প ছিল – ‘প্রেত পাহাড়ের সরোবর’, ‘অতীতের ছায়ামুর্তি’, ‘মানমন্দিরের রহস্য’ আর ‘আকাশ পারের আগন্তুক’। পাঠককে বলে দেবার কোনও দরকারই নেই যে প্রথম তিনটি ইয়েফ্রেমভের আর শেষেরটি কাজানৎসেভ-এর গল্প। বিস্ময়কর যে, ভূমিকায় লেখক বলেছেন ‘দেশী বিদেশী নানা চরিত্র, ঘটনা ও স্থান নিয়ে লেখা এই গল্পগুলোর মূল অনুপ্রেরণা পেয়েছি পাশ্চাত্য রচনায়’। রথীন্দ্র সরকার কিন্তু অনুবাদক হিসেবে খুব অচেনা নাম নয়। মস্কোর বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকেই প্রকাশিত আনাতোলী রিবাকোভ-এর ‘ছোরা’ বা মাক্সিম গোর্কি-র ‘পৃথিবীর পাঠশালা’র অনুবাদক হিসেবে আমরা তাঁকে চিনি। বইয়ের কোথাও মূল লেখকের নামোল্লেখ বা কৃতজ্ঞতাও স্বীকার না করে এভাবে প্রকাশ করার ঘটনা খানিক অবাক করে তো বটেই। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বইটির শিরোনামার গল্পটি পুণঃওয়েবমুদ্রণ হিসেবে রাখার। এটি ইয়েফ্রমভের ‘গল্প সংকলন’এ ‘দেনি-দের’ নামে সংকলিত হয়েছিল। পাঠক পাশাপাশি দুটো গল্প পড়লেই বুঝবেন রথীন্দ্র সরকার মূল লেখার থেকে আদৌ কতখানি স্বাধীনতা নিয়েছেন যে একে তাঁর স্বরচিত বলা সম্ভব! এ থেকে আরেকটি দিকও আমাদের সামনে উঠে আসে। সোভিয়েত প্রকাশনার কল্যাণে ইংরেজি আর বাংলায় এই কল্পকাহিনিগুলো বাঙালির পাঠসমক্ষে আসার সাথে সাথে আরো কত লেখকের রচনাকেও এরা প্রভাবিত করতে শুরু করে চেতনে অবচেতনে। হয়তো আরো কতই গল্পের বই এভাবে ‘অনুপ্রেরণা’মাত্র পেয়ে প্রকাশিত হয়েছে সমসময়ে।

ইয়েফ্রমভ-এর ‘ফেনার রাজ্য’ গল্পটিকে সায়েন্স ফিকশন হিসেবে গণ্য করা খানিক বিস্ময়কর মনে হতে পারে। উপন্যাসটিতে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথাই নেই। প্রাচীনযুগের এক গ্রীক ভাস্করের সমুদ্রযাত্রা, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান ও দেশ-এর মধ্যে দিয়ে ভাগ্যের বিরূপতা ও সহায়তায় বন্ধু-শত্রু, প্রেম-অপ্রেমের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ক্রমপরিণতির এক ‘জার্নি’র গাথা এটি। সময়কাল প্রাক সভ্যতার যুগ, যখন ক্রীতদাসপ্রথা পুরোদমে বিদ্যমান, যাতায়াত ব্যবস্থাও আদিম। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলে লক্ষ্য করা যাবে গোটা উপন্যাস নির্মাণের সমস্ত উপাদানই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শিরোপা নির্দেশ করে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন আফ্রিকাকে অনুপুঙ্খরূপে পুণঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া; সেসময়ের সমাজ, রাজনীতি, মানুষের জাতি, গোষ্ঠী, উদ্ভিদ, প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার, বিপদ, ভৌগলিক আবহাওয়া, পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলতে প্যালিওন্টোলজিস্ট এবং জীববিজ্ঞানে ডক্টরেট ইয়েফ্রেমভ কে সাহায্য করেছে জীববিদ্যা, নৃতত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ট্যাকোনমি সহ বিজ্ঞানের অগণিত শাখার অগ্রগতি। এখানে মহাকাশ, গ্রহান্তরের কথা, ভিনগ্রহীদের আবির্ভাব, কাল্পনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের গল্প নেই, কিন্তু মানবসমাজের বিবর্তনের ধারা, তার নানা গুনাবলী অর্জনের সামাজিক ইতিহাস, মানবপ্রকৃতির বিবর্তনের ধারার র্যাশনেল নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই চোখে পড়বে সচেতন পাঠকের। কল্পনানির্ভর সমাজবিজ্ঞানের গল্প হিসেবেও একে ভাবা সম্ভব। এটাও যে সোভিয়েত ফ্যান্টাস্টিকার-র একটি ঘরানা সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যেই ভ্যেচেস্লাভ রীবাকোভ-এর ‘দ্য আর্টিস্ট’ গল্পটি বর্তমান সংকলনে রাখা। এই গল্পটি সোভিয়েত লিটারেচার এর ১৯৮৪-র কল্পবিজ্ঞান স্পেশাল ইস্যুতে যেমন ছিল, ‘দ্য আলটিমেট আননোন’ সায়েন্স ফিকশন পত্রিকায় ১৯৯৭তে যেমন রিপ্রিন্ট হয়েছিল তেমনই ‘টাওয়ার অব বার্ডস’ (১৯৮৯)-এর মত কল্পবিজ্ঞান অ্যান্থলজিতেও জায়গা করে নিয়েছিল। পাঠক একটু ভিন্ন স্বাদের মুখোমুখি হবেন এই গল্পে এটুকুই আশা।

আলেকজান্দ্র কুপ্রিন-এর গল্পটি নির্বাচনের বিশেষ কারণ রয়েছে। ১৯০৬ সালে রচিত এই গল্পটি অন্তত রুশ বিপ্লব পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় ভবিষ্যৎ দর্শনের একটা আভাস দেয়। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যেমন অবিসংবাদী স্থান অর্জন করেছেন রুশ ইতিহাসে, তাঁর কলমে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কল্পনার আলাদা গুরুত্ব তো থাকেই, তার ওপর ‘প্রি-রিভলিশনারি রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন’ সংকলনটিতে তাঁর ‘লিকুইড সানশাইন’ নভেলেট-এর সাথে এই গল্পটির উপস্থিতিও একে অন্য মাত্রা দিয়েছে। পাঠক পড়ার সময় রচনাকালটির দিকে নজর রাখবেন অবশ্যই।

ইলিয়া ভারশাভস্কি ১৯৬৮ তে মীর প্রকাশনের ‘দ্য মলিকুলার কাফে’ সংকলনের মধ্যে দিয়ে বোধহয় সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছিলেন। ১৯৭৯তে ‘নিউ সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশন’ বইতে তাঁর চারটি গল্পের অন্তর্ভূক্তিই শুধু নয়, আরো অগুনতি কল্পবিজ্ঞান অ্যান্থলজিতে তাঁর গল্পের নির্বাচন থেকেও বোঝা যাচ্ছিল তাঁকে বাদ রাখা এই সংকলনে সম্ভব নয়।

গেন্নাদি গোর যেমন ভবিষ্যত পৃথিবীতে মানুষের সাইকোলজিকাল ক্রাইসিসগুলি এবং মূলত মানবিক মূল্যবোধের, অনুভূতির বিবর্তন নিয়ে কাজ করেছেন, টেকনোলজিকাল জার্গনের বাইরে তাঁর গল্পটিও খানিক স্বাদবদলের কাজ করবে বোধহয়।

ভবিষ্যতের পৃথিবী যে নানান দার্শনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছে, ইগর রসোখোভাৎস্কি তাঁর নানা রচনায় এই নিয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন। তাঁর রচনার সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে না দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হত বলেই মনে হয়।

ইয়ুরি গ্ল্যাজকোভ, রোমেইন ইয়ারোভ, ভ্যালেন্তিনা জুরাভলিওভা এঁদের সবার গল্পই খানিক তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালের রচনাস্বাদ, খানিক স্বল্পপাঠের প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের ইচ্ছায় এবং বৈচিত্র্যের কারণেই নির্বাচন করা হল।

১৯৮৯ ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি কমিকস পাওয়া গেছে, ‘স্পেস ডিটেকটিভ’, যা আদতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে প্রথম কমিক বুক। উজবেকিস্থানের তাশকেন্দ প্রকাশনা থেকে বইটির এক লাখ কপি বিক্রি হয়। এতে স্পীচ বাবল-এর ব্যবহারও করা হয়নি। অরুণ সোম নিজে এটি মূল রুশ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই সংকলনের সম্পদ এটি।

তেমনি আরেকটি ‘ছবির বই’য়ের বাংলা অনুবাদ এই সংকলনে রাখা গেল। নিকলাই নোসভ-এর আনাড়ি সিরিজের একটি স্বতন্ত্র গল্প – ‘নাট-বল্টু বানাল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার’। আনাড়ি সিরিজের তিনটে উপন্যাসের বাইরে এটিই একমাত্র স্বতন্ত্র ছোটোগল্প। এই সোভিয়েত ‘ছবির বই’ আর ‘কমিকস’-এর কিছু বেসিক পার্থক্য রয়েছে। সেটা এই দুটিকে পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যাবে।

এখানে বেশ খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার আছে, আনাড়ির গল্পকে কেন বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনি বা নৌচনি ফ্যানটাসটিকা-র অন্তর্ভূক্ত করা হবে? সমস্যাটি শুধু আমাদেরই নয়, আরও বড় পরিসরের। লেখক হিসেবে নিকলাই নোসভকে স্বতন্ত্রভাবে কল্পবিজ্ঞান লেখক বলা যায় না। ফ্যান্টল্যাব সাইটও নোসভের কেবল আনাড়ি সিরিজের গল্পগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে এরকম ডিসক্লেইমার দিতে বাধ্য হয়েছে – “This author is not a fantast as such and is not included in the rating of science fiction writers, but the site administration believes that this is not a reason to bypass his work.” আমাদেরও সেই মত। আনাড়ির গল্পগুলোয় যেভাবে কল্পনার প্রয়োগের ভাঁজে ভাঁজে নিপাট বিজ্ঞান মিশে রয়েছে, এই ফ্যান্টাসি রচনাকে বিজ্ঞাননির্ভর না বলার কোনো কারণ নেই। চৌকসের বেলুন বানানো থেকে শুরু করে বেলুনে চড়ে ফুলনগরী পেরিয়ে তাদের অন্য দেশে যাওয়ার গল্পের প্রতি ছত্রে ছত্রে কাহিনিকে কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি দিয়ে সাপোর্ট করার অনন্য কৌশল অনুসৃত হয়েছে। অন্য গল্পের কথা থাক, অন্তত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার তৈরির এই বর্তমান গল্পেও সাধারণ ও একেবারে বেসিক বিজ্ঞানের সূত্রের উপর ভর দিয়েই কাঠামো বা পারিপার্শ্বিক তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানের লেসন থেকে শুধু কল্পনার একটি মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েই নোসভ একে ফ্যানটাস্টিকার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আনাড়ির গল্পগুলো ফ্যানটাসটিকা আর নৌচনি-ফ্যানটাসটিকার বর্ডার লাইন কেস হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও শুধুমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যেও এগুলো সোভিয়েত সাহিত্যের বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনির অন্তত এই বিশেষ দিকটির সাক্ষী হিসেবে পড়ে দেখাটা পাঠকের প্রয়োজন মনে করেই একে এই সংকলনে রাখা।

বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাশ্রয়ী কাহিনি রচনা সব দেশেই কম বেশি হয়েছে। রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ বিষয়ে পথিকৃৎ বা একেবারে স্বকীয় স্বতন্ত্র মনে করার সবিশেষ কারণ রয়েছে – কল্পবিশ্বের বর্তমান বিশেষ সংখ্যার কাজ করতে গিয়ে আশৈশব লালিত এই ধারণার গোড়ায় যে বাড়তি কিছু সার-জল পড়ল তা পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিয়েই শেষ করতে চাই। সম্পাদকীয় পাতায় ডঃ ব্যানার্জির প্রবন্ধের অনুবাদ উদ্ধৃতিতে পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, সেই ১৮৯৪ সালের বিপ্লবপূর্ব রাশিয়াতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আধুনিক বাস্তবতার নতুন সংজ্ঞায়ক হিসেবে মেনে নিতে কোন দ্বিধা ছিল না, জনমানসের নতুন চিন্তা, ভাবনা, কল্পনার নির্ধারক হিসেবে বরণ করাতেও নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক ফ্যান্টাসিকে এই প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি দিতেও বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কোন কুণ্ঠা নেই। ১৯২৩ সালেই সাহিত্যের এই ঘরানাকে “আধুনিক রাশিয়ান গদ্যশৈলীর এক নিয়ামক” হিসেবে দাবি করা হচ্ছে। অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহিত্যধারা হিসেবে কল্পবিজ্ঞান পাশ্চাত্যে স্বীকৃত হবার (১৯২৬) অনেক আগে থেকেই রাশিয়ান সংস্কৃতিতে এটি শুধু জনপ্রিয়ই নয়, রীতিমতো গভীর মনন ও দর্শনচর্চারও প্লাটফর্ম। যেন জন্মলগ্ন থেকেই এই সাহিত্যধারার উপর দায়িত্ব ছিল বিংশ শতাব্দীর নতুন বাস্তবতাগুলি তথা রাশিয়ান আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করার। ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক ফ্যান্টাসি সমসাময়িক রুশ আধুনিকতা এবং তার অগ্রগতির সাথে খুব বেশী করে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। হয়তো এটাই মূলগতভাবে রাশিয়ান ও সোভিয়েত বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনিকে এত বিশেষভাবে পুষ্ট করেছে, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য দিতে পেরেছে, অনন্যতার বিবিধ শিখরস্পর্শী করে তুলতে পেরেছে, সর্বোপরি সারা বিশ্বের চিন্তা, সাহিত্যকৃতি বা মননকে প্রভাবিতও করতে পেরেছে। নিজেদের দেশ-জাতি-সভ্যতার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্ভাবনার আলোচনাক্ষেত্র হিসেবে, আলাদা একটা দর্শন হিসেবেই যেন, এই সাহিত্যঘরানাটিকে এত সিরিয়াসভাবে চর্চা করার নিদর্শন অন্য কোনো দেশে কি আদৌ রয়েছে বা ছিল কখনো! পাঠক কী বলেন?

Tags: কল্পবিশ্ব রাশিয়ান সংখ্যা - কিছু ভাবনা, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, প্রচ্ছদ কাহিনি, সোমনাথ দাশগুপ্ত

ottonto totthosomriddho procchod kahini.