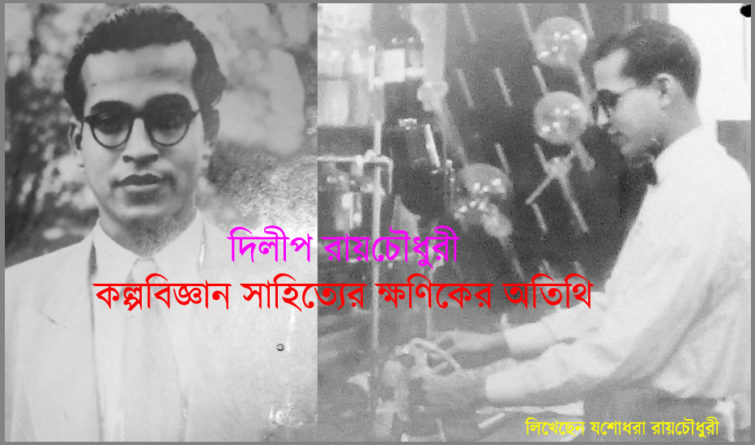

দিলীপ রায়চৌধুরী : কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষণিকের অতিথি

লেখক: যশোধরা রায়চৌধুরী

শিল্পী: সন্তু বাগ

In it’s endeavor, science is socialism.

J D Bernal, The Social Function Of Science

মাত্র সাইত্রিঁশ বছর বয়সে একটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস, বেশ কয়েকটি সুলিখিত কল্পবিজ্ঞান গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্র সত্যজিত রায় অদ্রীশ বর্ধনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত একটি কল্পবিজ্ঞান বারোয়ারি গল্পে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ, গুণী স্ত্রী ও দুটি প্রায় দুধের শিশু ফেলে রেখে দিলীপ রায়চৌধুরী এই দুনিয়া থেকে সরে পড়েন।

এই ব্যক্তির জীবনী লেখা সহজ নয়, বিশেষত তাঁর কন্যার পক্ষে, যে জ্ঞানচক্ষে কখনো তাঁকে দেখেনি, কেন না কন্যার এক বছর পূর্ণ হবার আগেই তার পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কাজটা বস্তুত পুনর্নির্মাণের।

আসলে আমার শৈশব থেকে আমি আমার বাবাকে কল্পনার কাঠামোয় মাটি দিয়ে দিয়ে তৈরি করে চলেছিলাম। মায়ের মুখে শোনা গল্পে প্রথম কয়েক বছর। সে গল্প একটু আধটু নয়, সর্বগ্রাসী ও প্রাণবন্ত। মা সততই বলেছিলেন, ওই যে তোমার বাবা, তোমাকে দেখছেন। এবং সেই বাবার অসংখ্য গল্পে গল্পে রঙিন করে তুলেছিলেন আমার ও আমার দিদির শৈশব। ইনফ্যাক্ট, আমার কল্পনার চোখে গল্প শুনে শুনে গোটা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রথমার্ধই একটা রঙিন ও রোমান্টিক জগত।

টিনেজে পৌঁছে আমি আমার বাবাকে নিজের বোধ বুদ্ধি দিয়ে কিছুটা বানিয়ে তুলে শরীর দান করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিই। বাড়ির প্রতিটি লফটে রাখা তাঁর অসংখ্য বই থেকে। বাংলা কবিতার বইয়ের প্রাথমিক উত্তরাধিকার বাবার সংগ্রহ থেকে পাওয়া। আর কিছুটা দূরের ছিল প্রচুর ইংরিজি বই। সে বইগুলি থেকে আমি চেষ্টা করি বাবাকে নির্মাণ করতে। বইগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সযত্নে, অনেকটাই বিদেশে থাকাকালীন, এবং অনেকটা এদেশে। বিষয়গত ভাবে সে বইয়ের অধিকাংশ ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিজ্ঞানের রাজনীতি, বাম রাজনীতি এবং দর্শন সংক্রান্ত, তারপরে মার্কিন সাহিত্যের বেশ একটা বড় অংশ। আর ছিল বেশ কয়েকটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের অ্যানথলজি। ছিল এইচ জি ওয়েলস ও জুল ভার্ন, অ্যাসিমভ অবশ্যই।

বই ছাড়াও বাবার অবদান আমার কাছে ছিল তাঁর আমেরিকা থেকে আনা বা ভারতেই কেনা একগুচ্ছ বিদেশি গানের এল. পি. রেকর্ড, যার মধ্যে “বেস্ট অফ দ্য ফিফটিজ” এবং হ্যারি বেলাফন্টে উল্লেখ্য।

এই যে আমার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বেঁচে থাকা আমার পূর্ণযৌবন বাবাকে পুনর্নির্মাণের শুরু, তা আজো শেষ হয়নি। এখন আমার বয়স পঞ্চাশ হলেও তাঁর বয়স চিরতরে ২৮ থেকে ৩৭। তাঁর সায়েন্স ফিকশন পড়তে শুরু করি কৈশোরে, কিন্তু আজো তার কিছু পরত আমি বুঝতে চেষ্টা করি। নতুন করে বুঝি। ভাবার চেষ্টা করি, কেন, কোন জিনিসটি তিনি গল্পে এনেছেন।

অন্যদিকে পাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শগত তথ্যও। আর. এস. পি. (রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি)-র সঙ্গে যোগাযোগ, ত্রিদিব চৌধুরী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের (ইনি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন, ইনি হলেন ক্রান্তি পত্রিকার সম্পাদক, বিখ্যাত ইন্টেলেকচুয়াল এবং অকাল প্রয়াত, ‘অন্য’ বুদ্ধদেব) সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্বের কথা। ত্রিদিব ছিলেন তাঁর ফ্রেন্ড, গাইড ও ফিলজফার। জেনেছি ত্রিদিব চৌধুরী, যাকে তাঁরা ডাকতেন ‘ঢাকুদা’ সেই নেতা ১৯৫৩ সালে জেলবন্দী হয়েছিলেন, গোয়া আন্দোলনের সূত্রে। পেয়েছি ১৯৫৪ তে ঢাকুদার সঙ্গে জেল থেকে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের রেফারেন্স ও।

এই সব তথ্য থেকেও আমি বুঝতে চাই দিলীপের বাম আদর্শ ও রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতার মূল।

বড় হয়ে ওঠার পর্বঃ

১৯২৮ সালে জন্ম দিলীপ রায়চৌধুরীর। বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী। বংশগত একটা জমিদারি সূত্র থাকলেও, আদতে খুলনার এই পরিবারটি কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে যখন আসেন, কিছুটা অস্তমিত তাঁদের আর্থিক অবস্থা। তবু মধ্যবিত্তের সবরকমে আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এই পরিবার।

ঘটনাচক্রে নিজের বাবা মাকে ছেড়ে দিলীপ বেড়ে উঠলেন মাতাপিতা জ্ঞানে নিজের দাদু ও দিদিমার কাছে। মা অনসূয়া রায়চৌধুরীর স্বাস্থ্যের কারণে ও পর পর দু তিনটি সন্তানের কারণে, (পরের ভাই অজয় রায়চৌধুরী ডাক্তার হিসেবে ব্রিটেনে স্বপ্রতিষ্ঠ হন, এবং কনিষ্ঠ মানস রায়চৌধুরী স্বনামধন্য কবি এবং বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ, বোন শিবানী রায়চৌধুরী বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক) দিলীপের ভার নেন তাঁর দিদিমা দেবযানী বসু। পুত্রহীনতার কারণে দুই জীবিত কন্যার পরিবারকে আঁকড়েই কাটছিল দেবযানী ও তাঁর স্বামী, দিলীপের দাদামশাই লালমোহন বসুর। এ অবস্থায় বিশেষ প্রিয় নাতি দিলীপ হয়ে উঠলেন তাঁদের দত্তক নেওয়া পুত্রের মত। সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ ও বার্ধক্যের যষ্টি।

দিলীপের শৈশব কেটেছে বহরমপুরে কারণ লালমোহন, তাঁর দাদামশাই ছিলেন সেই শহরের জেলার। পরবর্তীতে গোপালনগরে ল্যান্ড রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টের মাথা। ইংরেজ আমলে রায়সাহেব খেতাব পাওয়া লালমোহনের বৃদ্ধ বয়সে দিলীপ হলেন চোখের মণি।

এ হেন দিলীপ প্রথমে বহরমপুরে দাদুর কাছে থেকে স্কুল শেষ করলেন এবং তারপর সেখানেই কলেজে রসায়ন নিয়ে বি এস সি শেষ করে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে এসে স্নাতকোত্তর করলেন। কিছুদিন খড়গপুরের আই আই টিতে গবেষণা করেন। এরপর, বাজারে কিছু ধারদেনা করেই, দিলীপ গবেষণা করতে যান আমেরিকায়, আইওয়া স্টেটের এমসে, আইওয়া স্টেট কলেজে, (এখন যা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৫৩ সালে। বিষয় সর্পগন্ধার শিকড় থেকে অ্যালকালয়েড নিষ্কাষণের প্রক্রিয়া।

জীবন দর্শনঃ রাজনীতিবোধ

রসায়ন বিজ্ঞান অতএব দিলীপের ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু এটা এমনই এক সময় যখন একটি ধারা বা বিষয় নয়, এক মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারের ছেলে গোগ্রাসে গিলছে সমস্ত ক্ষেত্রের খবর, নতুন অনুসন্ধিৎসায় সাপটে তুলে নিতে চাইছে বিজ্ঞানের অপরাপর ধারার সাম্প্রতিকতম বিষয়গুলি। আর শুধু বিজ্ঞান অধ্যয়নের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছেন না সেই মানবপুত্র। কেননা, সমাজ ও রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষা হয়েই গেছে অল্পবিস্তর। তাই শুধু জ্ঞানচর্চায় মানুষের মানুষতা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে মানুষের ভেতর।

দিলীপের ভেতরে ততদিনে ত্রিদিব চৌধুরীর মত বামমনস্ক মানুষেরা বুনে দিতে পেরেছেন সমাজতন্ত্রী ভাবনার বীজ। কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা তখন জীবিত বহতা এক স্রোতোধারা। কোথাও বাধা পায়নি, বেঁকেচুরে যায়নি তখনো, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মশৈলীতে।

এমত আলোকপ্রাপ্ত দিলীপের ভেতর কাজ করছে অনেকগুলো সত্তা, কবিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা, জীবনানন্দের পাশাপাশি টি. এস. এলিয়ট, অন্য দিকে বার্নালের বিজ্ঞান ইতিহাসের পাশাপাশি আমেরিকার লোকসঙ্গীত, আবার অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের শেষতম আইডিয়া বা জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার… নিজের জৈব-রসায়নের পাশাপাশি রীতিমত অনুশীলন, চর্চা চলছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির।

যেন ‘কমপ্লিট ম্যানে’র আইডিয়ার একটা স্পন্দন পাই সেই পঞ্চাশ দশকের, ষাট দশকের পুনর্নির্মিত দিলীপের মধ্যে। প্রসঙ্গত বলি, কল্পবিশ্ব ওয়েবজিনেরই সিদ্ধার্থ ঘোষ বিষয়ক প্রবন্ধে চমকে উঠেছি এটা দেখে, যে বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সমান্তরালে সিদ্ধার্থবাবু কীভাবে বামপন্থী চিন্তাচর্চার ভেতরে সক্রিয়ভাবে ছিলেন। এবং লিখেছিলেন কল্পবিজ্ঞান। সিদ্ধার্থবাবু দিলীপের চেয়ে প্রায় দু দশকের ছোট হলেও, বস্তুত ব্যাপারটি একইরকম।

দিলীপের, দেশে ফিরে মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি আই. সি. আই.-তে যোগদান, জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকা, আপ টু ডেট থাকার যাপন, আর তার সঙ্গে তরুণতীর্থ নামের একটি সংগঠন করে, গ্রামের বা শহরের অপেক্ষাকৃত অনুদ্ধৃত, পশ্চাৎপদ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, কোন স্ববিরোধ তো ছিলই না, বরং সাবলীল প্রয়াসের লক্ষণই আমরা দেখলাম।

এ সমস্তই, আবারো বলছি, আমার ফের গড়ে তোলা, কিন্তু উপাদানগুলি সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে তারাপদ রায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ যেমন ছিলেন, তরুণতীর্থের সমর মজুমদার, রত্না রায়-রাও ছিলেন। এঁদের বয়ান থেকে কিছুটা পেরেছি বানিয়ে তুলতে।

বাকিটা পেয়েছি তাঁর চিঠিপত্রে। আইওয়া-তে দিলীপ গিয়েছিলেন সর্পগন্ধার শিকড় থেকে অ্যালকালয়েড নিষ্কাষণের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে। ১৯৫৩-র শেষ থেকে ১৯৫৭-র মাঝামাঝি অব্দি সাড়ে তিন বা পৌনে চার বছর আমেরিকা বাসের সময়ে, দিলীপ প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার তাঁর দাদু দিদিমাকে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি এক ধরণের পত্রসাহিত্য তো বটেই। এই আনুমানিক দেড়শো দু’শো চিঠির ভেতর দিয়ে, আমরা খুঁজে পাই কয়েকটি ব্যক্তিগত/সামাজিক/রাজনৈতিক সবরকমের ইতিহাস।

এ ইতিহাস জীবন্ত কারণ তার লেখক আঠাশ বছরের এক পি. এইচ. ডি. ছাত্র। এক লপ্তে প্রেম, বিষাদ, প্রবাসের কষ্ট, খাওয়া পরা, টাকা পয়সার হিসেবের পাশাপাশি নেহেরু জমানার ভারত, ভারতের বিদেশ নীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস লাইফ, মার্কিন চোখে ভারতের রাজনীতি সংস্কৃতির ছায়া এবং কলকাতার রাজনীতি নিয়েও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনের খুঁটিনাটি, একটি সচেতন মানুষকে পুরোপুরি মূর্ত করে তুলেছে।

হয়ত কোনদিন সম্পাদনা করে ওই চিঠিগুলি নিয়েই দিলীপ রায়চৌধুরীর সম্পূর্ণ রচনাসমগ্র গ্রন্থিত হবে। কারণ সাঁইত্রিশ বছর বয়সে দেহান্ত হবার দরুণ তাঁর সর্বমোট লিখিত বস্তু খুব কম।

সাত বছরের সুস্থিত পারিবারিক জীবনঃ

আগেই বললাম কর্মক্ষেত্রে দিলীপ যোগ দেন আই. সি. আই. নামের বিদেশী পুঁজির কোম্পানিতে, যাঁদের কাজ ছিল রঙ ও কেমিক্যাল উৎপাদন। ফ্যাক্টরি ছিল রিষড়াতে। কেমিস্ট হিসেবেই এখানে কাজ করতে করতে কমার্শিয়াল ডিরেক্টর হন। পাশাপাশি কিন্তু তরুণতীর্থের কাজ, সমাজসেবা এবং অবশ্যই যা যেটুকু কল্পবিজ্ঞান লেখালেখি, সেগুলো একই সময়ে চলছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালে বিবাহ করেন দিলীপ। তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ আমার মা অরুন্ধতী ঘোষ ছিলেন গাইয়ে এবং আঁকিয়ে। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের স্নাতক অরুন্ধতী আকাশবাণীর ভারতীয় মার্গীয় সঙ্গীতের শিল্পীও বটেন। তিনি বরিশাল থেকে উৎপাটিত এবং কলকাতায় স্থিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব দেবপ্রসাদ ঘোষের মেয়ে।

দিলীপের বিবাহিত জীবন মাত্র সাত বছরের। ১৯৬৬ সালে এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় তাঁর। আকস্মিক এই মৃত্যু।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ তে জন্মেছে আমার দিদি, লোপামুদ্রা, আর ১৯৬৫ তে আমি।

দিলীপ রায়চৌধুরী ও কল্পবিজ্ঞানঃ

বাবার কল্পবিজ্ঞান লেখার ঠিক শুরুটা কবে? মনে হয় ১৯৬৩। যদিও তার আগে পরে অন্যান্য লেখালেখি তিনি নিশ্চয় করেছেন। কল্পবিজ্ঞানগুলির বেশিরভাগই এবং বাকি কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলির অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে তরুণতীর্থ পত্রিকায়, কেননা সে সংস্থা তাঁর নিজের হাতে দাঁড় করানো।

এর পরে নিয়মিত লেখেন অদ্রীশ বর্ধনের আশ্চর্য! পত্রিকায়। নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান লেখালেখি ও স্বীকৃতির সময়টা মাত্রই দু তিন বছরের। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬-র ভেতরে যে কটি কল্পবিজ্ঞান গল্প লেখেন দিলীপ, সেগুলি একটির থেকে আর একটি উত্তরোত্তর আকর্ষক হয়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয় এর পরেই ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বরে তিনি এনসেফেলাইটিসে বিদায় নিলেন। ফলত, নতুন বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞান পাওয়ার সুযোগ আমরা আর পেলাম না।

তবে এই লেখালেখি শুরুর আগেও নিশ্চয় সলতে পাকানোর একটি পর্ব ছিল। সেটা অবশ্যই ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত এক বিশাল মাপের মানুষের হাত ধরে।

দিলীপ রায়চৌধুরী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্নেহধন্য ও আশীর্বাদ ধন্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় বসবাসরত। একেবারেই কাছাকাছি বাড়ি দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিনে সম্পর্ক, কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরীর বাল্যবন্ধুও বটে। ওঁদের নিজেদের একটি গোষ্ঠীও ছিল, সাহিত্য আলোচনার। আর, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বড় বড় অক্ষরে এ কথা লিখতেই হবে যে বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য রচনার ধারার আদিপুরুষ প্রেমেন্দ্র মিত্রই। ছোটবেলায় ঘনাদার গল্পগুলিকে “গুল্প” বলে আমাদের ভাবানোর চেষ্টা ছিল জনগণের। কিন্তু এ লেখাগুলির মূল প্রণোদনাই যে বিজ্ঞানচর্চা, তা বুঝতে আমাকে একটু বড় হতে হয়েছে। বিজ্ঞানের শক্ত শিরদাঁড়ার ওপর সাহিত্যের রস জাল দেওয়ার ব্যাপারটা খুব খুব জরুরি এক উপাদান এক্ষেত্রে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এবং অবশ্যই প্রায় সমবয়সী বন্ধু অদ্রীশ বর্ধনের আগ্রহে দিলীপের এই জঁরের লেখালেখি শুরু ধরে নেব। তবে তার আগেই আমেরিকায় থাকতে তিনি এ জাতীয় বইপত্র পেয়েছেন ও পড়েছেন, নিঃসন্দেহে। কলকাতায় থাকাকালীন ও এই ধারার বই তিনি সংগ্রহ করতেন। যেমন আইজাক অ্যাসিমভ বা আমেরিকার বেশ কিছু সাই ফাই সংগ্রহের লেখা দিলীপের নিজের সংগৃহীত ছিল, সেগুলি আমরা পেয়েছি। কয়েকটি বইয়ের নাম করাই যায়। জন কার্নেল সম্পাদিত নিউ রাইটিংস ইন এস. এফ. (কর্গি বুকস, ১৯৬৪), ১৯৫৫-র সংস্করণে অ্যালডাস হাক্সলির ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, বেস্ট এস. এফ. থ্রি, এডমান্ড ক্রিস্পিন এর সম্পাদনায় (ফেবার)…

প্রথমে আশ্চর্য! ও পরে ফ্যান্টাস্টিক পত্রিকার সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধন ছিলেন দিলীপের চেয়ে চার বছরের ছোট। উত্তর কলকাতার বাসিন্দা অদ্রীশ বর্ধনের আশ্চর্য! পত্রিকা শুরু ১৯৬৩ তে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দুই মহীরূহের উৎসাহে। এই পত্রিকার সঙ্গে পরে সংযুক্ত হন সত্যজিৎ রায়। লেখালেখি করেছেন সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার থেকে অসংখ্য লেখক। নিজেও অদ্রীশ অনেক লেখা লিখেছেন বেনামে, কেননা পত্রিকা চালাতে গেলে প্রচুর লেখার প্রয়োজন। (সূত্রঃ অদ্রীশ বর্ধনের সাক্ষাৎকার, বিশ্বদীপ দে)। আশ্চর্য! পত্রিকা পাওয়া যেত সারা ভারতের স্টেশনগুলির উইলারে উইলারে। সে পত্রিকা অদ্রীশবাবুর ব্যক্তিগত কিছু ট্র্যাজেডিতে, অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে যাবার পর কিছুদিন বিরতি, তারপর ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে আবার বের হয় ‘ফ্যান্টাস্টিক’ পত্রিকা। এইসব পত্রিকায় প্রচুর অনুবাদও থাকত।

“বহু-কলমী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞান কাহিনির যখন রমরমা তখনও একে মূলত বলা হত ‘বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প’। ‘কল্পবিজ্ঞান’ প্রতিশব্দটির উদ্ভাবক অদ্রীশ বর্ধনই। জন্ম এই শহরে, ১ ডিসেম্বর ১৯৩২..। দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছেন ‘ফ্যানটাসটিক’ পত্রিকা। আকাশবাণীর ‘সাহিত্য বাসর’-এর জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায় চার জনে মিলে লিখেছিলেন ‘সবুজ মানুষ’।” – আনন্দবাজার, ৬ মে ২০১৩।

অনীশ দেব, প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক ও গবেষক জানিয়েছেন ১৯৬৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আকাশবাণীতে সবুজ মানুষের সম্প্রচার হয় ‘সাহিত্যবাসর’ অনুষ্ঠানে। চারজনের লেখা গল্প তাঁদের নিজেদের কন্ঠে রেকর্ডিং হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে দিলীপের কলমে আসে উপন্যাস “অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস”। এই বছরই আশ্চর্য!–র শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হয় সে উপন্যাস, পরে, রকেট সিরিজের বই হিসেবে বেরোয় তা। ১৯৬৫-র এই শারদ সংখ্যাটি ছিল নক্ষত্র খচিত। লীলা মজুমদারের অসামান্য গল্প “শূন্য” ছিল এই সংখ্যায়। ‘ময়ূরকন্ঠী জেলি’ নামে দুর্দান্ত গল্প, যা তাঁর মাত্র দুটি প্রাপ্তবয়স্ক কাহিনির একটি, সেটিও লিখেছেন সত্যজিৎ রায় এই সংখ্যার আশ্চর্য! তেই। এ উপন্যাসের পর, ১৯৬৬ তে তাঁর কলমে আশ্চর্য! তে পাই আরো দুটি অত্যন্ত সুলিখিত কল্পবিজ্ঞান গল্প, টিথোনাস ও ক্যুগেল ব্লিৎস।

লক্ষ্য করলাম যে ১৯৬৬-র শুরুতে একটি ও শারদ সংখ্যায় একটি দুর্দান্ত ভিন্নধর্মী কল্পবিজ্ঞান গল্প আমরা পেলাম দিলীপের হাত থেকে। এই বছরই সেপ্টেম্বরে কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল। অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যুটা এল একেবারেই তাঁর সৃষ্টিশীলতার শিখরে থাকাকালীন। এই ক্ষতিটা যে কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপূরণীয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আটটি কল্পবিজ্ঞানগল্প এযাবত আমরা খুঁজে পেয়েছি তাঁর কলমে, আর ওই অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস বইটি, যেটা আশ্চর্য!-র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত, জনপ্রিয় রকেট–সিরিজের বই হয়ে বেরিয়েছিল।

এ বাদে আমরা পেয়েছি তাঁর লেখা একটি পূর্ণাঙ্গ বড় গল্প যা মূল আধার স্মৃতিচারণে ছোট শহরের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। নিজের স্কুল জীবনের কথাই এতে দিলীপ বলেছেন ধরে নেব। আর পেয়েছি তিন চারটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, কিশোরদের উপযোগী করে লেখা।

দিলীপ বেশ কিছু দেশ ঘুরেছিলেন, তাই তাঁর আর এক ক্ষেত্রেও আগ্রহ ছিল, তা হল ভ্রমণকাহিনি। সেই ঘরানায় তিনি একটি সিরিজ রচনা করছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন “দূরের মাটির ধুলো”।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনী অরুন্ধতীও “দূরের মাটির ধুলো” নামটি বজায় রেখে বেশ কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন।

সব মিলিয়ে মিশিয়ে তাই দিলীপের রচনাসংখ্যা দাঁড়াবে ১৭-১৮ টি।

এক বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন আর সরস জীবন-আনন্দ (joie de vivre) সবগুলিতেই আমরা পাই। প্রতিটি কল্পবিজ্ঞান গল্পে কল্পনা তো থাকেই কিন্তু এক আধটা যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক প্রিন্সিপিল বা আদর্শ থাকেই। আর থাকে, “আমি” চরিত্রটি, যে সঞ্জয় চৌধুরী নামধারী এক রসায়নবিদ। আর তার স্যার সুশোভন রায়। যিনি অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের মানুষ এবং সর্বকর্মা। অমরেশ নামে অন্য এক বন্ধুর চরিত্রও ঘুরে ফিরে আসে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে দারুণ একটা জমাটি আড্ডার মেজাজ থেকেই যায় প্রতিটি কাহিনিতে।

প্রবন্ধগুলোতে আছে বিজ্ঞানকে সরলভাবে বাংলায় লিখে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছে, যা তিনি করেছেন বেশ সফলভাবেই। দিকপাল দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বার বার মনে আসে এই ধরণের লেখার আদর্শস্থান স্বরূপ। বৈজ্ঞানিক বামপন্থী সমাজ আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীটি এখানে খুব জরুরি থাকে।

রচনাপঞ্জীঃ

কল্পবিজ্ঞান গল্পঃ

| ১ | শিলাকান্থ | প্রথম প্রয়াস, সম্ভবত ১৯৬৩ |

| ২ | নেরগাল | আশ্চর্য! নভেম্বর ১৯৬৪/ পুনর্মুদ্রণ তরুণ তীর্থ ১৯৭৩ |

| ৩ | ধূসর চাঁদ | তরুণ তীর্থ ১৯৬৩ |

| ৪ | প্লুটোর অভিশাপ | তরুণ তীর্থ ১৯৬৪ |

| ৫ | টিথোনাস | আশ্চর্য! শারদীয় ১৯৬৬ |

| ৬ | শুকসমুদ্র | তরুণ তীর্থ |

| ৭ | ক্যুগেল ব্লিৎস | আশ্চর্য! ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ |

| ৮ | সৌর ঝঞ্ঝা | শারদীয় তরুণতীর্থ ১৩৮০ (১৯৭৩) (মৃত্যুর পর) |

কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসঃ

| ১ | অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস | শারদীয় আশ্চর্য! ১৯৬৫ |

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাঃ

| ১ | চলো যাই যাদুঘর | তরুণ তীর্থ ১৯৭০ (মৃত্যুর পর) |

| ২ | মহাশূন্যে জন গ্লেন | তরুণ তীর্থ |

| ৩ | টেলস্টার | তরুণ তীর্থ |

| ৪ | অনামাংকিত রচনা (পান্ডুলিপি) |

অন্যান্য রচনাঃ

| ১ | দূরের মাটির ধুলো- চার্লসটন (ভ্রমণ কাহিনি) | তরুণ তীর্থ |

| ২ | নিউ ইয়র্ক (রাত্তিরে যারা কাজ করে) | তরুণ তীর্থ |

| ৩ | হিদারামগলির রূপকথা (নাটিকা) | তরুণ তীর্থ |

| ৪ | চিত্ত ভাবনাহীন (বড় গল্পঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে) | পান্ডুলিপি |

একজন সমাজমনস্ক, বিজ্ঞানমনস্ক, গবেষক, লেখক, মানবপ্রেমিক, প্রেমিক মানুষের অনেক পুনর্নির্মাণযোগ্য দিক আমি একটু একটু করে খুঁজে পেয়েছি। পাই প্রতিদিন।

শুধু একজন পিতাকে পাই না, হয়ত বিশাল ক্ষতির বোধটুকু ছাড়া।

আশা রাখি তাঁকে আস্বাদন করতে পারবেন ভবিষ্যতে আরো বেশ কিছু পাঠক। তাঁর লেখাগুলিকে একত্রিত করার কাজটি তাই চালিয়ে যেতেই হবে।

Tags: দিলীপ রায়চৌধুরী : কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষণিকের অতিথি, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, বিশেষ আকর্ষণ, যশোধরা রায়চৌধুরী, সন্তু বাগ