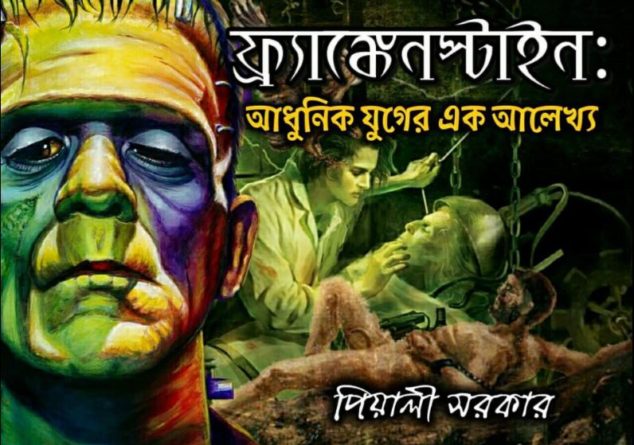

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনঃ আধুনিক যুগের এক আলেখ্য

লেখক: পিয়ালি সরকার

শিল্পী: সূর্যোদয় দে

শুরুটা করা যাক একটি সিনেমার একটা অংশ দিয়ে। ইংল্যান্ডে ঘুরতে এসেছেন এক বাঙালী দম্পতি। করপাস ক্রিস্টী কলেজে এক অদ্ভুত ঘড়ি দেখা যায়, যা উল্টোদিকে ঘোরে আর যার মাথায় একটি দৈত্যাকার পোকা বসে যেন সময়কে খেয়ে ফেলে। সেই ঘড়ির সামনে এসে স্ত্রী অবাক হয়ে বলে ওঠেন একটি কথা – “ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন”!

মেরী শেলির লেখা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসটির নাম পাঠক মহলে প্রথম কল্পবিজ্ঞান হিসেবে খুবই সুপরিচিত, বা হয়ত এক দৈত্য তৈরির গল্প হিসেবেও, যেখানে সৃষ্টি এবং তার সৃষ্টিকর্তার বিভীষিকাময় সম্পর্কই প্রধান উপজীব্য। ১৮১৬ সালে লর্ড বায়রনের প্রতিবেশী থাকা কালীন এক সন্ধ্যায় এক ভূতের গল্প লেখার প্রতিযোগিতার প্রস্তাবে ১৮১৮ সালে মেরী শেলি যা সৃষ্টি করলেন তাকে ঠিক ভূতের গল্প না বলা গেলেও রহস্য, সাসপেন্স আর হাড় হিম করা বর্ণনায় তা অনন্য। গল্পের প্রধান চরিত্র দুজন – ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ও তার দৈত্য। গল্পের নায়ক হিসেবেও দুজনই সমান দাবীদার। অবশ্য উপন্যাসের নামকরণেই তা বোঝা যায়- ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনঃ দি মডার্ন প্রমিথিউস। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী, বীর প্রমিথিউস দেবতাদের রাজা জিউস কে অমান্য করে পৃথিবীর মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিল। যার শাস্তি স্বরূপ পাহাড়ের টিলার গায়ে বন্দী প্রমিথিউসের শরীর খুবলে খেত শকুন। ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের ফল যে এমনই হয় তার নীতি-পাঠ যেমন রয়েছে তেমনি তাকে চ্যালেঞ্জ করার ইঙ্গিতও রয়েছে প্রমিথিউসের গল্পে। ঔচিত্যের সাথে প্রগতির বা প্রয়োজনীয়তার দ্বন্দ্ব দেখা যায় পুরাণের এই গল্পে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের গল্পের নায়ক ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনও অনেকটাই এই দ্বন্দ্বের শিকার। অষ্টাদশ শতক থেকে যে বিষয়টি ইউরোপিয়ান সমাজের উন্নতির অন্যতম ধারক তা হল বিজ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিরোধী প্রয়োগ হয়ত প্রশ্ন সাপেক্ষ। বিজ্ঞানের আগ্রাসী ব্যাবহারকে যে প্রশ্ন করেছেন মেরী শেলি তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতির যে সরল স্বাভাবিক ধর্ম তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বদলে দিতে গেলেই হবে বিপত্তির শুরু। এই কাহিনীর প্লট মিলে যায় আরেকটি পূর্ব পরিচিত গল্পের প্লটের সাথে – ডঃ ফস্টাসের গল্প। সেই ডঃ ফস্টাস যিনি ক্ষমতার বাইরে জ্ঞান চর্চার জন্য শয়তানের কাছে নিজের আত্মা সমর্পণ করেছিলেন। ধর্মভীরুতাকে প্রশ্রয় না দিলেও মানুষের ক্ষমতার মাপকাঠি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মেরী শেলি। প্রকৃতির রহস্যকে ভয়াবহতায় প্রকাশ করে তিনি দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিরোধী প্রয়োগ সৃষ্টিকর্তা মানুষের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে। সম্ভবতঃ আধুনিক কল্পবিজ্ঞান হিসেবে এই উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই।

আরও চমক রয়েছে গল্পের দৈত্যের চরিত্রে। সে খুনি। খুনের কারণ? কারণ সে একা। তার মতন আর কেউ নেই, সে অদ্ভুত, তাই তাকে ভালোবাসার কেউ নেই। সে সঙ্গীহারা। তাই সৃষ্টিকর্তার হবু সঙ্গিনীকে তার সহ্য হয় না। সৃষ্টিকর্তার ভাইকে খুন করার পর তাই দ্বিতীয় খুনটি সে করে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আরেক নাম হয়ে ওঠে এই মনস্টার। সে একদিকে হিংস্র অন্যদিকে আবেগপ্রবণ। তাই স্রষ্টার মৃতদেহ ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। তার এই একাকীত্ব, তার বিষণ্ণতা সবই যেন আধুনিক সত্ত্বার জীবন জটিলতারই প্রতিচ্ছবি।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রতিফলন পরবর্তী নানা ইংরেজি ও প্রাদেশিক কল্প বিজ্ঞানের মধ্যেও রয়েছে। ইংরেজি কল্প বিজ্ঞানের প্রাণ পুরুষ এইচ. জি. ওয়েলস তার বিখ্যাত উপন্যাস দ্য আইল্যান্ড অফ ডঃ ম্যুরো (১৮৯৬) তে ঠিক যেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকেই থিম হিসেবে দেখিয়েছেন। এক পাগল বিজ্ঞানী যার তৈরি পশু-মানবরা একটি দ্বীপে ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত ডঃ ম্যুরোকে সেই ভয়ানক দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হয়। প্রকৃতির ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের পরিণতির ভয়াবহতা আরেকবার প্রমাণিত হয় এই উপন্যাসে। কল্পবিজ্ঞান মূলত যে সমস্ত বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে ভীনগ্রহী প্রাণীর আক্রমণের মতন বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রকৃতির উপর তার প্রভাবও একটি জনপ্রিয় বিষয়। বাংলা কল্পবিজ্ঞানে নানা উদাহরণও এই জনপ্রিয়তাকে প্রকাশ করে। হুমায়ুন আহমেদ এবং মহম্মদ জাফর ইকবাল বারবার তাদের কল্পবিজ্ঞানে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা মানুষের দ্বন্দ্বের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। অদ্রীশ বর্ধনের গল্পেও জীবসৃষ্টি ও তার পরিণতি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো ভয়াবহতাকে প্রকাশ করেছে। আবার শুধু কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস বা গল্পেই নয়, বিভিন্ন সিনেমাতেও লক্ষ্য করা যায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের প্রভাব। সরাসরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের ওপর যেমন চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, তেমনি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গল্পের ছায়া অবলম্বনেও অনেক চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ভয়াবহ ব্যবহার ও তার পরিণতি যেমন হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু, তেমনি আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা উঠে এসেছে চলচ্চিত্রে, যার সৃষ্টির কারণও মানুষ আর যার ফলাফলের শিকারও মানুষ নিজেই।

আমাদের লেখা শুরু হয়েছিল একটি বাংলা সিনেমার কথা দিয়ে। মহিলার বক্তব্যে আসলে শুধু সময়কেই ঘাতক হিসেবে দেখানো হয়নি, বরং সমস্ত মানব সভ্যতার উন্নতিকেই কোথাও বুমেরাং হয়ে সভ্যতার অন্তিম পরিণতি হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষ এই আধুনিক জীবনে হয়ে উঠেছে নিজেরাই সৃষ্টির শিকার। এখন প্রশ্ন হল, গল্পটা লেখার জন্য এরকম একটা দৈত্য কেন তৈরি করতে হলে মেরী শেলিকে। ক্রিস ব্যাল্ডিক, তার বই In Frankenstein’s Shadow (1987) তে দেখাচ্ছেন কিভাবে Monster এর ধারণা অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি সাহিত্য আলাদা মাত্রা লাভ করে। অষ্টাদশ শতক থেকে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফল স্বরূপ সৃষ্টি হয় নতুন এক শ্রেণীর – শ্রমিক শ্রেণী। খেটে খাওয়া মানুষের এই শোষিত শ্রেণীর ওপর বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের উদাহরণই গল্প, উপন্যাসে এমনকি চিত্রশিল্পেও দৈত্য বা দৈত্য-সুলভ প্রতিকৃতির জন্ম দিয়েছে। এখানেও সম্পর্কটা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির। বুর্জোয়া শ্রেণীই বলতে গেলে শিল্প বিপ্লবের পথিকৃৎ, তারাই বিজ্ঞানী, তারাই কারখানার মালিক। আবার তারাই শিল্পের স্বার্থে তৈরি করেছে শ্রমিক শ্রেণীকে। অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর ঘুম কেড়েছে শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা, যারা গ্রাম থেকে শহরে কাজের খোঁজে আসছিল। বিপ্লবের ভয়ও সেই শ্রমিকদের দিক থেকেই। সুতরাং মেরী শেলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দৈত্যের বা Monster এর যে বিশেষ তাৎপর্য আগে থেকেই ছিল, তা স্পষ্ট। যদিও দৈত্যের গল্প নতুন কিছু নয়, মহাকাব্য থেকে রূপকথা বা উপকথা জুড়েই সাহিত্যে দৈত্যের ছড়াছড়ি। সমাজের শাসনতন্ত্রের বাইরে থাকা শক্তি বা দলই বারবার এসেছে দৈত্যের রূপ নিয়ে, তা সে বিওউলফেই (beowolf) হোক বা রামায়ণে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্যের সাথে তাদের পার্থক্য শুধু একটাই। এখানে নায়ক নিজেই খলনায়কের সৃষ্টিকর্তা।

এই উপন্যাসের গল্প চিরকালীন, ঠিক যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি লুসিফারই ঈশ্বরের সবথেকে বড় শত্রু শয়তানে রূপান্তরিত হয়েছিল, মানুষের সৃষ্টিও হয়ত কখনও মানুষকে পরাস্ত করে ফেলবে বা হয়ত করছেও আমাদের অজান্তে। আধুনিক সৃষ্টির কবলে আজ আমরা সবাই, নিজেদের অজান্তেই হয়ত আমরা শেষ হচ্ছি আধুনিক সৃষ্টি ও জীবন চর্যায়। বন্দী হচ্ছি সৃষ্টির হাতে, তাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত উপন্যাস কখনও পুরনো হয় না, দুশো বছর পরেও নয়।

Tags: তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পিয়ালি সরকার, প্রবন্ধ, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনঃ আধুনিক যুগের এক আলেখ্য, সূর্যোদয় দে