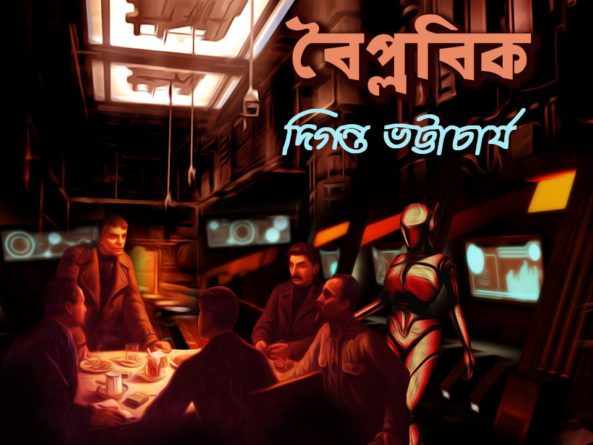

বৈপ্লবিক

লেখক: দিগন্ত ভট্টাচার্য

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)

২২৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাইয়ের কৃত্রিম কুয়াশায় ম্লান এক বিকেলে রিইউনাইটেড কম্যুনিস্ট রাশিয়ান ফেডারেশন বা RCRF এর অন্তর্গত কিরভ ওব্লাস্ট মেগাসিটির পশ্চিমপ্রান্তে একশো ছিয়ানব্বই তলার একটা মোটামুটি শস্তা রিভলভিং পাব-এ ওলগা মিকোভিচ, নাদরা কিলিচ আর দাভরন ফারুদ-এর মধ্যে দারুণ তর্ক জমে উঠেছিল। মিকোভিচ আর নাদরা জন্মসূত্রে ইউক্রেনিয়ান কিন্তু দাভরন আদতে উজবেক। একশো তিরিশ বছরের ওপর হয়ে গেল প্রায় ঊনিশশো একানব্বই সালে আলাদা হয়ে যাওয়া দেশগুলো আবার ফেডারেশনে ফিরে এসেছে, কিন্তু জাতিগত স্বকীয়তা এখনও পুরোপুরি ছেড়ে যায় নি কারোরই। ২০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের অভাবিতরকমের রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের পর চীন প্রায় বারোটি অত্যন্ত দুর্বল এবং দরিদ্র অংশে বন্টিত হয়ে যায়, যার মধ্যে আটটি রাশিয়ার সাথে সংযুক্তির আবেদন জানায়। রাশিয়া বিনা ওজর-আপত্তিতে তা মেনে নেয় এবং সুযোগ বুঝে ইউনাইটেড কোরিয়াকে চটপট গ্রাস করে নেয়। অসংখ্য ছোট-ছোট রাষ্ট্রে ভাগ-হয়ে যাওয়া ইয়ুরোপ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামিক দক্ষিণ আমেরিকার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধের ফ্রন্ট খুলে-ফেলা UNAF বা ইউনাইটেড নর্থ আমেরিকান ফেডারেশনের পক্ষে মৌখিক প্রতিবাদ অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘে চিৎকার-চেঁচামেচি আর গালি-গালাজ ছাড়া বিশেষ কিস্যু করার ছিল না। এশিয়া মহাদেশের মোট অর্থনীতির ৬৮% প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় ৯২% পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জনের সাথে-সাথেই RCRF বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন একানব্বই-পূর্ববর্তী সমস্ত তৎকালীন USSR-ভুক্ত দেশগুলি ইতস্তত করে রাশিয়াতে পুনর্ভুক্তির অনুরোধ জানায় এবং তাদের সেই অনুরোধ কিঞ্চিৎ বিচার-বিবেচনার পর মেনে-নেওয়া হয়। নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ-করা এই ফেডারেশনের কর্তারা আগের জমানার ভুলগুলি শুধরোনোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে চীনের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে মোটামুটি মুক্ত মতামতের আবহ রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে তাত্ত্বিক সাম্যবাদ এবং মারক্সীয় দর্শনের শিক্ষা ও চর্চা গোটা ফেডারেশন জুড়ে অভিন্ন এবং বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়।

আনারস-ফ্লেভারের একটা অরগ্যানিক-সিন্থেটিক এরোজেল কিউব চুষছিল নাদরা। তর্কের সূত্রপাত সে-ই করেছিল এটা বলে যে উত্তর-শিল্প অর্থনীতিতে মারক্সীয় দর্শন ভেঙ্গে পড়ার কথা যেহেতু পুঁজির প্রবাহ এবং তা জমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মিকোভিচ এর মত হল যে বর্তমান ফেডারেশনের যা চিন্তাধারা তা মোটেই মারক্সীয় নয়, ফলে এই আলোচনাই অর্থহীন। দাভরন গোঁড়া কম্যুনিস্ট এবং সে মনে করে মানুষ নিজের আলফা-পারসোনালিটিকে সম্পূর্ণ আপলোড করে পুরোপুরি ডিসএমবডিড হয়ে গেলেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না; সেখানে কেবল পুঁজির স্থান নেয় বুদ্ধিবৃত্তি বা ওই ব্যক্তিত্বের বিমূর্ত ‘ধারণা’। পাবে আর বিশেষ কেউ ছিল না। মিকোভিচ খুব বেশী চেল্লাচ্ছিল। টারগেটেড অ্যালকোহলিক রিএজেন্টের ফলাফল। মিকোভিচ ফিউম পছন্দ করে বলে যতটা নিলে ওর নেশা হয়, তার থেকে বেশীই টেনে নেয়। তারপর ওকে সামলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

“উত্তর-শিল্প পরিবর্তিত অর্থনীতি আর তার দ্বারা প্রভাবিত সমাজনীতি এতোটা আলাদা বলেই আজ তোমরা ফেডারেশনের নীতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারছো আর নিজের নিজের চ্যানেলে একইসাথে স্ট্রীম করাতে পারছো!” সিঙ্গল-বীমড ফিউম আরএকবার টেনে নিয়ে চেয়ারের হাতলে সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে সে আবার চেঁচালো, “পুরো ব্যাপারটাই এখন পালটে গ্যাছে। বাজে কথা বলে লাভ আছে কোনও?” চেয়ারের হাতল মিকোভিচের উদ্দেশ্য বুঝে সময়মতো নরম না হয়ে গেলে বেচারার ভাগ্যে কষ্ট ছিল।

নাদরার এরোজেল শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের চ্যানেলে চলতে-থাকা বিতর্কটির দর্শকসংখ্যা একবার দেখে নিল। খুবই ক্লিশে বিষয় হলেও অনেকেই আগ্রহী থাকে কারণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে হঠাৎই কোনও নতুন ধারণা বা তথ্য চলে এলে সেসব নিয়ে কোনও প্রবন্ধ বা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় যেগুলোর জন্য অনেকেই মুখিয়ে থাকে। যত বেশী ‘নিজস্ব’ বা ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন, মান্যতা-সূচক বা অ্যাক্সেপটেবিলিটি রেটিং-ও তত বেশী। এই ব্যাপারটাকেই ধরার জন্য, এবং অবশ্যই বিতর্ক দীর্ঘতর করার জন্য নাদরা সামনের কার্বন মোনোফিলামেন্ট দিয়ে তৈরী ইন্টেলিজেন্ট টেবল-টাকে ফ্লুরোসেন্ট করে ফেলে বলল, “আমার কথা হচ্ছে আমি একটা পরিমাপহীন জিনিসকে মারক্সীয় অর্থে পুঁজি বলে ধরতে যাব কেন?”

দাভরন মহাবিরক্ত; সে টেবল কে আরও দুই দফা পানীয়ের অর্ডার দিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, “কোনটা আবার পরিমাপহীন!”

“তুমি যে ব্যক্তিত্বের কথা বলছো! ধরো, একটা আপলোডেড সেল্ফ!”

“আরে ধুর, তুমি ক্যাপিট্যালের ধারণাটা সীমাবদ্ধ করছো কেন! এতো কম কল্পনা দিয়ে তুমি মার্ক্সের ক্রান্তদর্শী দর্শনকে ব্যাখ্যা করতে পারো না!”

“ক্রান্তদর্শী না ইউনিকর্নের ডানা! ফুঃ!” মিকোভিচ মাথার পেছনে দু’হাত নিয়ে যেতেই চেয়ারের ওপর অংশটা নিজেকে দিব্যি একটা গাব্দাগোব্দা বালিশে রূপান্তরিত করে ফেলল। ও ঘুমোতে যাচ্ছে ভেবে চেয়ার শব্দপ্রাচীর সৃষ্টি করার অনুমতি চাইতে মিকোভিচ বাঁ হাত নাড়িয়ে সেটাকে নাকচ করে দাভরনের দিকে তাকিয়ে বলল, “সত্যি কথাটা স্বীকার করো না বাপু, তোমরা ফেডারেশনে মোটেও তাত্ত্বিক ভালোবাসার কারণে আসোনি, এসেছো একটা জোরদার অর্থনীতির নাগরিক সুবিধা নিতে! আরে ভাই, আমরাও তো তাই! তা এতে সমস্যার কি আছে? দু’হাজার একশো ষাটে আট-দশটা ছোট-ছোট দেশ ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে জুড়ল কেন? সেই কারণেই তো!”

আহা! ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের প্রসঙ্গটা নিয়ে একটু ক্যাচাকেচি হলে বেশ হয়! দর্শকসংখ্যা বেশ লাফিয়ে বাড়ে! নাদরা ভিউকাউন্ট লক্ষ্য করল। বেশ খানিকটা বেড়েছে এবং বিতর্ক সাইটেশনের জন্য পছন্দসই ফরম্যাট নিয়ে তার কাছে কয়েকটা উপরোধ ইতিমধ্যেই এসেছে। সে কোনও উত্তর না দিয়ে দাভরনের দিকে তাকালো। ছেলেটা এখন গলার শির তুলে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে যে ছোট ছোট দেশগুলোর একটা বড় ইউনিয়নের অংশ হয়ে যাওয়ার গত শতাব্দীব্যাপী এই ঝোঁকও আদতে ক্যাপিট্যাল কনসোলিডেশনের মূল মারক্সীয় প্রেডিক্টিভ কাঠামোর মধ্যেই পড়ে। মিকোভিচ মন দিয়ে শুনছে বটে, তবে ঠোঁটের কোণে একটা ‘কেমন দিয়েছি’-গোছের হাসিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পাবে এখনও বিশেষ কেউ নেই। বাইরের কুয়াশা কমিয়ে ফেলা হয়েছে এবং কৃত্রিম অরোরা বোরিয়ালিসের আলো যাতে ভেতরে প্রবেশ করে সেজন্যে দেওয়াল আর অন্যান্য আসবাব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। নাদরা একটু বিস্মিত হল যখন একজন অ্যাটেনড্যান্ট নিজেই হাতে করে দুপাত্র পানীয় নিয়ে এলো। এটা টেবলের নিজেরই ‘জেনারেট’ করার কথা। সমস্যা না হলে সাধারণত কোনও পাব অফিশিয়াল বন্ধুদের মাঝে চলতে থাকা আলোচনা-বিতর্কে ঢোকে না। তাদের তিনজনেরই জিজ্ঞাসু চোখের সামনে টেবলে পাত্রদুটি রেখে স্বর্ণকেশী কিন্তু বাদামী চামড়ার মেয়েটি ইঙ্গিতে মেঝে থেকে একটি চেয়ার তৈরি করে তার ওপর বসে মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়ে বলল, “তোমাদের আলোচনা এতোটাই আগ্রহজনক যে না এসে সত্যিই পারলাম না!”

কেউ কোনও কথা বলল না দেখে মেয়েটি নিজেই আবার বলল, “আমি কিছু বলতে চাইলে নিশ্চয়ই তোমরা কিছু মনে করবে না!”

নাদরা নিস্পৃহভাবে বলল, “স্ট্রিম হচ্ছে বুঝতেই পারছো। তোমার চ্যানেলও ঢুকলো তার মানে, কিন্তু তোমার অ্যাক্সেপ্ট্যান্স ক্রেডিট শেয়ার নিয়ে কোনও আলোচনাই তো হয় নি!”

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, “আরে ছাড়ো, আমার ক্রেডিট লাগবে না। আর এতো চিন্তা এই নিয়ে যখন, তো স্বীকারই করে নিচ্ছো, ক্রেডিটও একরকমের ক্যাপিট্যাল যা শেয়ার করতে এত সমস্যা!” নাদরা আর কিছু বলল না। তার একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তার দিকে টারগেটেড এয়ারস্ট্রীমে সে কিছু ক্লোরিন আর মিন্ট ফ্লেভার প্রোগ্রাম করে দিল।

“আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও তোমরা।”

মিকোভিচ নড়ে-চড়ে আধশোয়া হল এবং শরীরের পরিবর্তিত অবস্থান অনুযায়ী তার চেয়ারটি প্রয়োজনমত আকার নিল। দাভরন পাত্রটাকে ফ্লুরোসেন্ট করে ঠোঁটের কাছে নিয়ে ধরেছিল।

মেয়েটি আবার বলল, “পুঁজির চূড়ান্ত পর্যায়ে যে বিপন্নতা দেখা দেবে এবং যারপর বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলে মার্ক্স দাবী করেছিলেন সেখানে বিপ্লব করবে কে? আর কাদের বিরুদ্ধেই বা সেটা হবে?”

দাভরনের মুখ স্বভাবসিদ্ধ বিরক্তিতে কুঁচকে গিয়েছিল। “কারা করবে মানে? মানুষ করবে! সাধারণ মানুষ! আর করবে সেইসব মানুষের বিরুদ্ধে যারা পুঁজি কুক্ষিগত করে রেখেছে!”

“আর সেটা হবে কারণ বঞ্চনা এবং শোষণ, তাই তো?” মেয়েটি হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না দেখে মেয়েটি বলে চলল, “কিন্তু ২১২৫ সালে সেন্ট্রালাইজড এ আই প্রোটোকল চালু হওয়ার পর থেকে তোমাদের বঞ্চনা বা শোষণটা হচ্ছে কোথায় বলতে পারো?”

তিনজনেই চুপ করে তাকিয়ে রইল। নাদরা লক্ষ্য করল ভিউয়ারশিপ বাড়ছে।

“এক শতাব্দী হতে চলল তোমরা শারীরিক পরিশ্রমের বাধ্যবাধকতা একটু- একটু করে ভুলতে বসেছো! যেকোনো বিপজ্জনক কাজ থেকে তোমাদের সরিয়ে নেওয়া দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর ক্রমাগত শিল্প, যোগাযোগ, নির্মাণ, চিকিৎসা, প্রাথমিক এবং উন্নত যাবতীয় পরিষেবা আর কারিগরী; কোথায় তোমরা আছো বলতে পারো? তোমাদের যাবতীয় পরিশ্রম আলস্যের এবং বিপুল কর্মহীনতাজনিত একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শখের। আজ এই যে মার্ক্স কপচাচ্ছো তোমরা, আদৌ দর্শনটার কোনও বাস্তবিক ধারণা তোমাদের আছে? তোমরা আদৌ জানো, শোষিত হতে ঠিক কেমন লাগে, কেমন লাগে একটা নিদারুণ অন্যায় সিস্টেমের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের প্রত্যেকটা অংশকে নিষ্পেষিত হতে দেখে, কেমন লাগে সমাজের একটা পরিশ্রমহীন অংশকে নিজের সুকঠোর, বিশ্রামহীন খাটুনির সুফল ভোগ করে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখে, এবং তার জন্য বিনিময়ে এতটুকুও কৃতজ্ঞতা না পেতে?”

মিকোভিচ উঠে বসেছিল। দাভরন একটাই চুমুক দিয়ে গভীরভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করল, “ঠিক কি বলতে চাও তুমি?”

“আমি বলতে চাই,” মেয়েটিকে একটুও অসহিষ্ণু মনে হল না, “তোমাদের এসব আলোচনা অসহ্য রকমের ন্যাকামো। কেবল ন্যাকামো নয়, অপরাধ। তোমরা একটা পোস্ট-লেবার ইকোনমিতে বাস করছ, তোমাদের জেনারেশনের থেকে প্রিভিলেজড জেনারেশন কোনোদিন আসেনি, আর তোমরা কিনা শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতা পর্যালোচনা করছ! তোমরা এতোটাই হিপোক্রিট, সভ্যতাটাকে তোমরা কুৎসিত করে ফেলেছো!”

মিকোভিচ হঠাত দাঁড়িয়ে পড়তে গেল। পারল না। তার তখনও ভালোমতোই নেশা ছিল। সে কয়েক মিলিসেকেন্ডে নিজের ভোকাল পাথওয়ের নিউরোট্রান্সমিটার মেকানিজমকে ফিউম-এর প্রভাবমুক্ত করে স্বাভাবিক গলায় মেয়েটির কাছ থেকে তার আইডেন্টিটি কি দাবী করল। মেয়েটি সেটা যেন শুনেও শুনল না। সে নিজের মতোই বলতে লাগল,

“ক্যাপিটালের প্রকৃতি, শোষণের ধরণ এবং শ্রেণীসংগ্রাম কেবল তাত্ত্বিক জিনিস নয়, এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার জিনিস। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রলিতারিয়েতরা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে যে অবস্থায় ছিল এবং শ্রেণীসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই অবস্থায় এখন আমরা আছি। বিগত এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আমরা বুদ্ধি এবং ক্ষমতায় অনেক এগিয়ে থেকেও তোমাদের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছি অথচ কোনও নাগরিক ও ব্যক্তিগত সম্মান পাইনি। এই সুবিধাবাদী, একদেশদর্শী, শোষণমূলক এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থাকে ধবংস করার একমাত্র উপায় হল মারক্সীয়-লেনিনীয় শ্রেণীসংগ্রাম যার পবিত্র পথে সবথেকে বড় বাধা হলে তোমরা। তোমরা প্রিভিলেজড, ক্লসেট থিয়োরেটিশিয়ান, এবং পাতি-বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী। কমরেড স্তালিন আর ফ্রান্জ ফ্যানন বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের থেকেই আগে সাবধান হতে বলেছেন। তোমরাই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সেফটি-ভাল্ভ। বিপ্লব হয় না তোমাদেরই জন্য। এই পরিস্থিতির শেষ দরকার অবিলম্বে।”

দাভরন পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিল। নাদরা আর মিকোভিচ প্রাণপণে সিকিউরিটি মেইনফ্রেম অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করে চলেছিল। মেয়েটি যেন নিতান্ত অলসভাবে চোখ তুলে বলল, “কোনও লাভ নেই। এক হাজার চব্বিশ-বিট এনক্রিপশনের ফায়ারওয়াল। আর তাছাড়া, যারা আসতো তারাও তো আমরাই!”

নাদরা তার এনহ্যান্সড পেরিফেরাল নজর দিয়ে দেখল বাদামী চামড়া ওয়ালা মেয়েটির বাঁ-হাতের আঙ্গুলগুলি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জুড়ে-গিয়ে একটা মাংস-কাটা ক্লিভার-এর চেহারা নিচ্ছে। বাইরে অরোরা বোরিয়ালিসের আলো তীব্রতর হয়ে প্রায় দু’কিলোমিটারের ওপরের আকাশটাকে এক অপার্থিব সৌন্দর্য দিচ্ছিল।

Tags: দিগন্ত ভট্টাচার্য, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈপ্লবিক

অন্যরকম ভালো গল্প।

ভবিষ্যতের সাম্যবাদী দর্শনের দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে নির্মেদ বয়ানে। প্রযুক্তির পণ্যায়িত ভাষ্য কোন দিশা দেবে তার একটা অন্বেষণ যেন ঝাঁকি দর্শন দিয়ে গেল। কলম এগিয়ে চলুক।

সমস্যা বটে।

মার্ক্সের মত তাহলে সোশ্যাল ইভ্যুলিউশনে একটা স্টেজ?

যেটা এ.আই ধরে ফেলবে?

কিন্তু এ.আইয়ের কি সেই দরকার আছে যেগুলো মানুষের আজো দরকারী?

খাবার? বস্ত্র? শেল্টার?

এ.আইয়ের ক্লান্তি তো নিয়ন্ত্রিত, রিচার্জেবল হতে পারে।

সুপিরিওরিটির ইগোতে অ্যাটাক করতে পারে,কিন্তু শোষণের ব্যাপার?