মঙ্গলের রাণী থেকে কিন্-জা-জা’ র পথে (সোভিয়েত সাই-ফি সিনেমার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)

লেখক: সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)

১৯২৪ সাল। মাত্র দুবছর আগে রক্তস্নাত গৃহযুদ্ধের শেষে এক বিরাট ভৌগোলিক পরিসরে তৈরী হয়েছে নতুন ধরনের সমাজ রাজনীতির পরীক্ষাগার: মানুষের সরকার – যাকে প্রথম দিন থেকেই পরীক্ষা দিতে হয়েছে কায়েমী, বাজারমুখী শক্তিদের বিরুদ্ধে যার সহায়ক ছিল বেশ কিছু বিদেশী রাষ্ট্র। শ্বেত আর লাল সোভিয়েতের ওই ধুন্ধুমার সংগ্রামমুখর সময়টাতে কিন্তু আবার অন্য এক ধরণের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এই নবীন রাষ্ট্র, সে পরীক্ষা শিল্পের এক নতুন বীক্ষণের। শুরুর দিন থেকেই কমরেড লেনিন এবং এই নবলব্ধ সরকারের প্রধানেরা সিনেমার এক বিরাট গুরুত্ব, বিশেষতঃ সাধারণ জনমানসে কোন গভীর চেতনার উন্মেষের জন্য তার অপরিসীম প্রভাবের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সোভিয়েত সিনেমা পলিসি অনুযায়ী ছোট ছোট শিক্ষামূলক ছবি – যার মধ্যে অ্যানিমেশন একটা বড়ো ভূমিকা নেয় – আর কিনো-প্রাভদা গোত্রীয় নিউজ রীল তৈরী শুরু হয়, যার এক প্রধান কান্ডারী ছিলেন জিগা-ভের্তভ। এর মধ্যে ছবির ব্যাকরণে নিজস্ব একটা দর্শন তৈরী হয়েছিল সোভিয়েত স্কুলে। লেভ কুলেসভ তার ‘মন্তাজ থিয়োরী’র মাধ্যমে বিশ্ব চলচ্চিত্রের আঙিনায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এক নতুন প্রকাশ ঘটালেন।

মন্তাজ থিয়োরীতে কুলেশভের মূল পরীক্ষার টেস্ট ভিডিওর লিংক

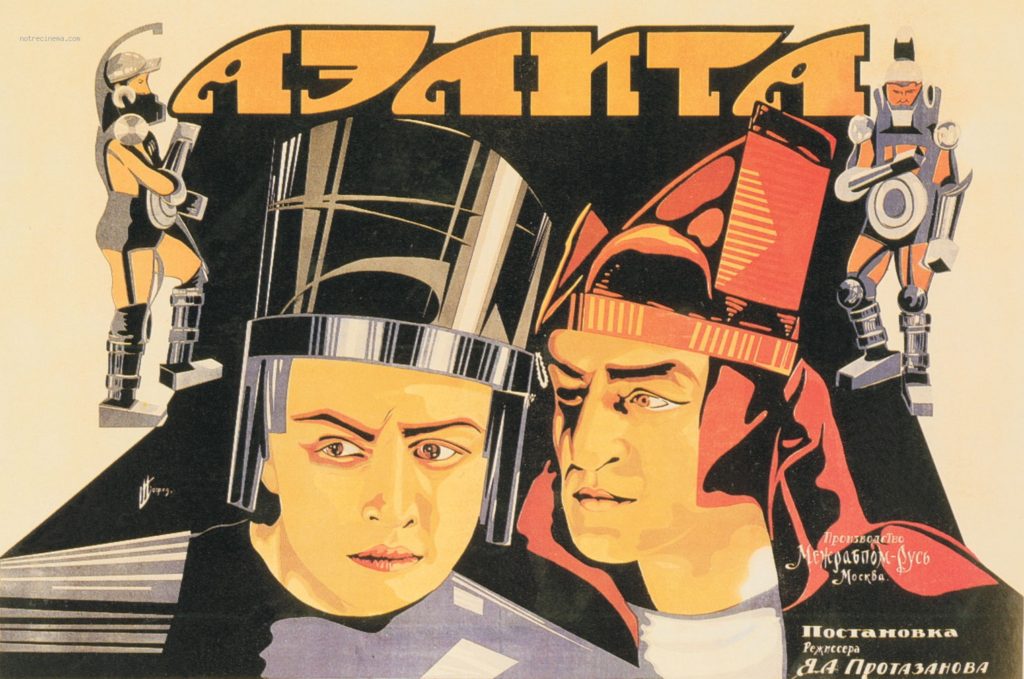

ঠিক এই সময়টাতেই তৈরী হয় একটা সিনেমা ‘Aelita: Queen of Mars (1924)’, যাকে প্রথম ফিচার লেন্থ সোভিয়েত সাই-ফি সিনেমা বলে মেনে নেয়া হয়। ইয়াকভ প্রোটাঝানভ পরিচালিত এই ছবিতে গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে একটা চমক ছিল। আলেক্সেই টলস্টয়ের গল্প থেকে তৈরী এই ছবির আখ্যান লস নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে, যে এক আন্তঃগ্রহ যান তৈরী করে মঙ্গলে যাবার জন্য। সেই সময় আসলে পৃথিবীর বেশ কিছু জায়গায় অদ্ভুত সব মেসেজ আসছিল টেলিগ্রাফ মারফৎ যেগুলো ডিসাইফার করতে গিয়ে আশ্চর্য কিছু প্যাটার্ন বা ছাঁচ দেখে সেগুলো মঙ্গল গ্রহ থেকেই আগত বলে সন্দেহ হয় লসের। এদিকে মঙ্গলে তখন এক আমলাতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চলেছিল যা মানুষকে দিনে দিনে আরো দমন পীড়নে জর্জরিত করে তুলেছিল। লসের মঙ্গলে আসা, গোপনভাবে সাধারণ নিপীড়িত জনগণকে নিয়ে এক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সেখানে সাম্যবাদী রাষ্ট্র কায়েম করা হয়। এই পুরো প্ৰক্রিয়ায় লসের সহায়তা করে গেছিলেন মঙ্গলের অসহায় রাণী আয়েলিটা, যাকে সামনে এক ক্রীড়নক হিসেবে বসিয়ে রেখে আসলে মন্ত্রীরাই ওই শোষণের ধারা কায়েম রেখেছিল।

Aelita: Queen of Mars (1924) ছায়াছবির সোভিয়েত পোস্টার

পশ্চিমের তাত্ত্বিকেরা এই ছবিকে ব্যাখ্যা করেছেন কল্পবিজ্ঞানের বাহ্য মোড়কে আসলে সেই সাম্যবাদী দর্শনের ফিচারলেন্থ অ্যাজিটপ্রপ হিসেবে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সাই-ফি সিনেমার কিছু ক্যানন এর ব্যাকরণ – যার মধ্যে প্রকরণ, সেট ইত্যাদিও পড়ে – সেসবের নিরিখেও এই সিনেমা এবং সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান ছায়াছবি অনন্য।

মঙ্গলের মানমন্দির থেকে আয়েলিটা বিশেষ টেলিস্কোপে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে

আইকনিক জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি, যাকে গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাই-ফি বলে সাধারণ দর্শক, সমালোচক থেকে সিনে-তাত্ত্বিকেরা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন, ফ্রিৎস ল্যাঙ পরিচালিত সেই ‘মেট্রোপলিস’ এর গল্পের বিন্যাস বা ন্যারেটিভ, সেট ডিজাইন ইত্যাদিতে এই ‘আয়েলিটা’ চলচ্চিত্রের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালেও আমরা দেখেছি যে পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকার ঝাঁ-চকচকে কল্পবিজ্ঞান ছায়াছবিগুলো তাদের পূর্বসূরী এই সোভিয়েত ছবিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত। আসলে বিজ্ঞানের সূত্রের বহিঃস্তরের সাথে মননের জারক রস সমৃদ্ধ না হলে সেটা কখনোই সার্থক সৃষ্টি হতে পারে না যা মানবসমাজকে সঙ্কটকালে নতুন দিশা দেখাবে। কি সাহিত্য কি সিনেমা সবার ক্ষেত্রেই তা সত্যি। সোভিয়েত সিনেমা বিশেষ করে সাই-ফি ছবিতে বিজ্ঞান আর দর্শনের এই মিথোজীবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ইয়েভগেনি জেমিয়াতিন, ইভায় ইয়েফ্রেমভ, আর্কাদি এবং বরিস স্ট্রুগাটস্কি ভাইয়েরা বা স্তানিস্ল লেম -এর মতো শক্তিশালী লেখকের লেখনীতে যে ভূয়োদর্শন একটা অন্য মাত্রা পেয়েছিল কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে। এইসব দিকপাল সাহিত্যিকদের অনেকের লেখাই সার্থকভাবে উঠে এসেছিল সেলুলয়েডের ক্যানভাসে। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আমি শুধু কয়েকটা মাত্র কাল্ট সোভিয়েত সাই-ফি চলচ্চিত্রের উল্লেখ করব।

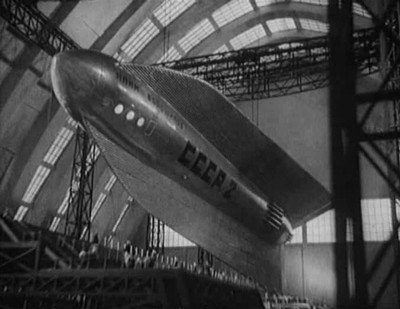

স্পেস ট্রাভেল বা অন্য গ্রহে বসতি গড়ে তোলা (এমনকি সেটা সৌরজগতের বাইরে হলেও) বিংশ শতাব্দীর সাই-ফি’র একটা অন্যতম প্রধান থিম। ১৯৩৫ সালে এর একটা প্রকাশ দেখা যায় সোভিয়েত ছায়াছবি ‘Cosmic Voyage’ (1935) এ যার পরিচালক ছিলেন ভাসিলি ঝুরাভলেভ। মনে রাখা উচিত ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কার স্পেস রেস শুরু হতে তখনও প্রায় দু-দশক বাকী।

Cosmic Voyage (1935) ছবিতে দেখনো রকেট

মানুষের চন্দ্রাভিযানের একটা আদি-রূপরেখা ফুটে উঠেছিল এই ছবিতে। এর কাহিনীতে কোনো পশুকে প্রথমে মহাকাশে পাঠানো দেখানো হয়েছিল যেটা পরবর্তী কালে বাস্তবিকভাবেই সম্ভব হয়েছিল। আর এযুগে ইন্টারস্টেলারের মতো ঝাঁ-চকচকে ছবির অনেক আগে ওই ছবিতেই প্রথম প্রকৃত মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পরামর্শে ছবির সেট নির্মাণ করা হয়েছিল।

এরপর চারের দশকের প্রথমদিকের সময়টা সেই ভয়ঙ্কর নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। ওই সময়টাতে জাতীয় আইকনগুলো পুনরুত্থানের জন্য, জনমানসে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত সিনেমায় কল্পবিজ্ঞানের চেয়ে ‘আলেক্সজান্ডার নেভস্কি’ গোত্রীয় ছবির প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তথাকথিত আয়রণ কার্টেনের ওই সময়টায় যে সোভিয়েত পরিচালক কল্পবিজ্ঞান সিনেমার সত্যিকারের ইপক মেকিং কাজগুলো করেছেন তিনি হলেন পাভেল ক্লুশান্তসেভ। সোভিয়েত স্পেস প্রোগ্রাম এর ডকুমেন্টারি ফুটেজ, স্পেশাল এফেক্ট ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাঁর তথ্যচিত্রধর্মী ছায়াছবিগুলো মহাকাশ বিজ্ঞানে ভবিষ্যতের স্পেক্যুলেটিভ দর্শনকে যে ফ্রেমে বেঁধেছিল তা এখনও দেখলে বোঝা যায় যে, অনেক পরবর্তীতে আইকনিক ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’, ‘স্টার ট্রেক’ অথবা ‘স্টার ট্রেক ফ্যাঞ্চাইসি’ কতভাবে ঋণী এই ছবিগুলোর কাছে। এর মধ্যেও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে ১৯৫৮ সালে নির্মিত ‘Road to the Stars’ (1958)। এই ছবিতে সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণার প্রাণপুরুষ কনস্তানতিন সিয়োল্কোভস্কি-র অবদান কে স্মরণ করার পাশাপাশি ম্যাক্স ভ্যালিয়ের বা রবার্ট গডার্ড -এর কাজকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ছবিতে দেখানো মানুষের মহাকাশ বিজয়ের ভবিষ্যতের ভিস্যুয়াল ন্যারেটিভ দেখলে এখনও বিস্ময় জাগে যখন জানতে পারি যে এই ছবি য়্যুরি গ্যাগারিনের মহাকাশযাত্রার ৪ বছর আগে বানানো আর অ্যাপোলো ১১ মিশন তখনও ১২ বছর বাকী।

পাশাপাশি ফ্রেমে ‘Road to the Stars’ (1958) আর আইকনিক ‘2001: A Space Odyssey’ (1968) ছবিগুলোতে দেখানো মহাকাশযানের দৃশ্য

স্ট্যানলি ক্যুব্রিক এই ছবির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত সেটা সিনে তাত্ত্বিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন এখন। মহাকাশযানের অন্তঃদৃশ্যের ডিটেইলিং ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই ছবির দৃশ্যগত বয়ান ছিল নিখুঁত। শুধু মহাকাশ বিজয় নয় পৃথিবী ছাড়াও মহাকাশে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে একটা অনন্য বক্তব্য ছিল এই ছবির ন্যারেটিভে।

‘Road to the Stars’ ছবিতে দেখানো মহাকাশযানের ইন্টেরিয়র

এই ছবিরই অনুরণন শোনা গেছিল পরিচালক পাভেল ক্লুশান্তসেভেরই আরেকটা ছবি ‘Planet of Storms’ (1962) এর মধ্যে দিয়ে। ছবির গল্প এক সোভিয়েত-আমেরিকান যুগ্ম মহাকাশ অভিযানকে নিয়ে যার গন্তব্য ছিল শুক্রগ্রহ। কিন্তু উল্কার ধাক্কায় তিনটে মহাকাশযানের একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে অজানা এক গ্রহে অবতরণ করতে হয় বাকী মিশনকে। ওই গ্রহে ছিল ডাইনোসরের মতো বিশাল প্রাণীদের বাস। জুরাসিক পার্কের প্রায় তিরিশ বছর আগে তৈরি এই ছবির সেট বা পুরো ভিস্যুয়াল দেখলে এখনও শ্রদ্ধা আর বিস্ময় জাগে।

পাশাপাশি ফ্রেমে ‘Planet of Storms’ (1962) ছায়াছবির দুই আইকনিক দৃশ্য

ওই একই বছরে আরেকটা ছায়াছবি তৈরী হয় যেটা হয়তো সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র হিসেবে সাধারণ জনগনের কাছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আলেক্সজান্ডার বেলায়েভের লেখা কল্পবিজ্ঞান ফ্যান্টাসি অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি ‘Amphibian Man’ (1962) সেই সময় প্রচন্ডভাবে আলোড়ন তুলেছিল তার ভিস্যুয়াল স্টাইল এবং মানবিক ন্যারেটিভ এর জন্য। ছবির মূল চরিত্র ইকথিয়ান্ডর যে তার পালকপিতা বিজ্ঞানী সালভাদরের সাহায্যে একটা সার্জারীর মাধ্যমে বিশেষ একটা ক্ষমতা লাভ করেছিল অক্সিজেন ছাড়াই জলে ভেসে থাকার। এই অজানা উভচর মানুষকে ঘিরে বিরাট আলোড়ন ওঠে আর্জেন্টিনার বন্দরগুলোতে। অজানা আতঙ্কে তাকে অভিহিত করা হয় ‘দরিয়ার দানো’ বলে। যদিও ইকথিয়ান্ডরের উদ্দেশ্য ছিল গরীব দু:খী নাবিকদের সাহায্য করা। এক নাবিকের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে ইকথিয়ান্ডর। শেষে প্রায় রোমিও – জুলিয়েটের মতো ট্র্যাজিক আবহে শেষ হয়েছে এই সিনেমা। গল্পের বিন্যাসে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই এর স্বরটা ছিল স্পষ্ট। এই ছবি সেই সময় সোভিয়েত ছায়াছবিকে পৃথিবীর সিনেমার ক্যানভাসে একটা বড়ো পরিচিতি দিয়েছিল।

‘Amphibian Man’ (1962) ছায়াছবিতে দরিয়ার গভীরে সাঁতার কেটে বেড়ায় উভচর মানুষ ইকথিয়ান্ডর

এরপর যে সোভিয়েত ছবির উল্লেখের পালা আসে তা সারা পৃথিবীর সাই-ফি ছায়াছবির তালিকায় এক বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। বিখ্যাত লেখক ইভান ইয়েফ্রেমভ এর গল্প অবলম্বনে করা এই ছায়াছবি ‘The Andromeda Nebula’ (1967) প্রকৃত অর্থেই হার্ড–ফির সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ছিল সেলুলয়েডের মাধ্যমে। ছবির গল্পে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের এক ভবিষ্যৎ সময়ে মহাকাশযান তান্ত্রা এক দূর গ্রহে প্রাণের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। সেখানে মহাকাশচারীরা আবিষ্কার করে যে এক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার কারণে ওই গ্রহের প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। পৃথিবীতে আবার ফেরার পথে এক বিরাট নক্ষত্রের প্রবল অভিকর্ষ টানের প্রভাবে অজানা এক গ্রহে অবতরণ করতে বাধ্য হয় ওই মহাকাশযান। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল ভয়ঙ্কর এবং পৃথিবীর মানুষজনের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তারপর কিভাবে আবার সেই বাধা দূর করে পৃথিবীকে আবার দেখতে পাওয়া তাই ছিল এর গল্পের বিন্যাসে। কিন্তু সাধারণ ন্যারেটিভ ছাড়াও ভিন্ন গ্রহে কলোনি বিস্তার ইত্যাদি নিয়ে কতগুলো গভীর দার্শনিক বোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এই ছায়াছবি। মনে রাখা দরকার ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়া তখন বেশ গরম আর ভিয়েতনাম নিয়ে পৃথিবীর দুই সুপার পাওয়ারের মাথাব্যাথা তখন ঈশান কোণ অন্ধকার করে তুলছিল প্রায়।

‘The Andromeda Nebula’ (1967) ছায়াছবির সোভিয়েত পোস্টার

সোভিয়েত সাই-ফি ছায়াছবির মূলগত দর্শনে এই ধরনের সাহিত্যের একটা বড়ো প্রভাব ছিল যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ‘নৌচনি ফ্যান্টাস্টিকা’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। শুধুমাত্র বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বাহ্য প্রকরণ বা অভিঘাতে নয় বরং প্রযুক্তির এই আশ্চর্য প্রভাবে মানুষের মনন বা প্রজ্ঞার পথচলা কোন দিশা নেবে তা নিয়ে প্রথম থেকেই একটা অন্বেষণ ছিল এর মধ্যে দিয়ে। এরই চূড়ান্ত এক প্রতিফলন দেখা যায় দুটো ছবিতে।

‘Solaris’ (1972) ছায়াছবিতে দেখানো সোলারিস স্পেস স্টেশনের অন্তঃদৃশ্য

সিনেমা মাধ্যমের মরমী এক কবি আন্দ্রেই তারকোভস্কি কল্পবিজ্ঞান নিয়েও তার স্বপ্নের বয়ান করেছিলেন দুটো চলচ্চিত্রে। এর মধ্যে প্রথমটা অর্থাৎ ‘Solaris’ (1972) ছিল প্রখ্যাত পোলিশ লেখক স্তানিস্ল লেম এর উপন্যাস অবলম্বনে। যদিও এই ছবির নির্মানের সময় ওঁদের দুজনের বোধের জায়গায় কিছুটা অনৈক্য দেখা দেয়। এই সিনেমার আখ্যানমালা সোলারিস নামে এক স্পেস স্টেশনকে নিয়ে যা ওই একই নামের এক দূর গ্রহের চারিদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাচ্ছিল। ছিল আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী এক ‘জীবন্ত’ মহাসাগর। মানুষের দূরাগত কষ্টের স্মৃতিগুলো সে জাগিয়ে তুলতে পারতো। এই কাল্পনিক দ্যোতনায় গল্পের ন্যারেটিভ এগিয়েছে। মহাকাশ বিজয় নয় বরং মহাকাশ যুগে প্রযুক্তির আশ্চর্য উন্নতির কালে মানুষের মনের অজানা দিকগুলোকে খুঁজে পাওয়াই এই সিনেমার উপজীব্য। ক্রিয়েটিভ ভিশনের জায়গা থেকে হয়তো লেমের বক্তব্য থেকে সিনেমায় বর্ণিত ন্যারেটিভ কিছুটা অন্যরকম তবুও আমাদের ভেতর ঘরের অজানা দিকচিহ্ন গুলোকে খুঁজে পাওয়ার এক অনন্য সাক্ষর হিসেবে এই ছায়াছবি চিরস্মরণীয়।

‘Stalker’ (1979) ছায়াছবির এক বিখ্যাত ফ্রেম

কল্পবিজ্ঞানের বাহ্য আবরণে তারকোভস্কির দার্শনিক বীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল অন্য যে ছবির মধ্যে দিয়ে সেটা হল ‘Stalker’ (1979)। এই সিনেমার গল্প বিখ্যাত আর্কাদি আর বরিস স্ট্রুগাটস্কি ভাইদের লেখা উপন্যাস ‘রোডসাইড পিকনিক’ এর ছায়া অবলম্বনে। যদিও বাহ্যতঃ মানে দৃশ্যের বিন্যাস ইত্যাদিতে সাই-ফি ছায়াছবির মতো দৃষ্টি আকর্ষক সেট আপ এর বদলে নিতান্ত মিনিমালিস্টিক প্রকরণে ন্যাচারাল ফটোগ্রাফিক ন্যারেটিভ এই ছবির সম্পদ। এই ছবির গল্প এক অন্বেষণকে ঘিরে যার জন্য এক স্টকার (আক্ষরিক ভাবে শিকারী শব্দটা এর দ্যোতনাকে ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারে না) দুজন অধিবাসীকে নিয়ে এগিয়ে চলে এক বিশেষ অঞ্চলের দিকে যাকে আক্ষরিক ভাবে ‘জোন’ নামে ডাকা হয়েছে ছবিতে। এই ‘জোন’ হয়তো বা কোনো একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে অবস্থিত যেখানে গেলে মানুষের গভীর চাওয়াগুলো মিটে যায়। এই যাওয়ার পথ ছিল আধুনিক যন্ত্র নির্ভর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের চিহ্নগুলোয় ঢাকা যাকে আধুনিকতার বিপ্রতীপ এক অ্যান্টি থিসিস বলে দাবী করেছেন সিনেবেত্তার দল। এই যাওয়া হয়তো ঠিক পৌঁছনোর কনভারজেন্সে নয় – এই বিন্যাস স্যামুয়েল বেকেটের ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ কে মনে করিয়ে দেয় মাঝে মাঝে।

ওই একই বছর মানে ১৯৭৯ সালে পোলিশ-সোভিয়েত সহযোগিতায় নির্মিত হয় কল্পবিজ্ঞানের আরেকটা আশ্চর্য ছায়াছবি ‘Pilot Prix’s Inquest’ (1979) যার মূল গল্প ছিল স্তানিশ্ল লেমের। মানুষের পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রমানব বা রোবটদের নিয়ে মহাকাশ অভিযানের নানা দ্বন্দ্ব উঠে এসেছিল এই ছবিতে। ছবির গল্প রোবট আর মানুষের মিলিত স্পেস অভিযানের, যে মিশনের উদ্দ্যেশ্য ছিল শনি গ্রহের বলয়ের চারিদিকে দুটো কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করার। এই অভিযানে এক যান্ত্রিক গোলযোগে মানুষ অভিযাত্রীদের মরবার উপক্রম হয়। অতি কষ্টে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর এই অভিযানের ব্যর্থতা নিয়ে যে অনুসন্ধান হয় তাতে মিশন হেড প্রিক্সকেই দায়ী করা হয় প্রাথমিক ভাবে। পরে অবশ্য জানা যায় এই ঘটনার নেপথ্যে এক রোবটের ভূমিকা, সে ইচ্ছাকৃতভাবে সব মানুষ ক্রুদের মেরে ফেলার উদ্দেশ্যই এই কান্ড ঘটিয়েছিল। এই ছবির গল্পে লেম কতগুলো মূল দার্শনিক প্রশ্ন রেখেছিলেন। নিখুঁত যন্ত্রের পরিবর্তে হয়তো অসম্পূর্ণ মানবিক বোধকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছিলেন তিনি।

পাশাপাশি ‘Pilot Prix’s Inquest’ (1979) ছায়াছবির দুই বিখ্যাত দৃশ্য

ইতিমধ্যে গত শতাব্দীর আটের দশক সমাগত মানে পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের ছায়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের ওপর ঘনিয়ে আসছে যবনিকার প্রহর। এই সময় নিতান্ত মিনিমালিস্টিক সেট আপে তৈরি হয়েছিল একটা মজার ছবি ‘Kin-dza-dza!’ (1986) [পাঠক/পাঠিকারা এই ছবি নিয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য কল্পবিশ্ব প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মানে H P Lovecraft স্মরণ সংখ্যায় এই প্রবন্ধকারের লেখা রিভিউ পড়ে নিতে পারেন]। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কিছু দ্বন্দ্ব সার্থকভাবে উঠে এসেছিল এই কল্পবিজ্ঞান কমেডিতে। ছবির গল্প কাল্পনিক কিন-জা-জা নক্ষত্রপুঞ্জের এক গ্রহ প্লুকের সমাজকে ঘিরে।

‘Kin-dza-dza!’ (1986) ছায়াছবির দৃশ্য

প্লুকিয়ান সমাজ দুটো শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল, ‘চ্যাটলানিয়ান’ আর ‘প্যাটস্যাক’। ‘ভিসেতর’ নামে প্রায় ফ্ল্যাশ লাইটের মতো দেখতে একটা ছোট যন্ত্র থেকে চ্যাটলানিয়ান লোকেদের গায়ে যখন একটা অদৃশ্য রশ্মি তাক করে মারা হয় তখন একটা কমলা আলো জ্বলে ওঠে ওই যন্ত্রে আর প্যাটস্যাকদের বেলায় এই আলোর রঙ হয় সবুজ। প্লুক আসলে একটা চ্যাটলানিয়ান গ্রহ মানে প্যাটস্যাকরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক আর সেভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সেখানে। কিন জা জা নক্ষত্রপুঞ্জে কিছু গ্রহ আছে যেখানে আবার প্যাটস্যাকরাই সর্বেসর্বা। মিনিমালিস্টিক সেটআপে সাই-ফি গল্পের বিন্যাস সব সময় সার্থক হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে এই ছবির গল্প বলার ক্ষেত্রে একেবারে নিছক উদ্ভট মজার মধ্যে দিয়েও গভীর এক তাত্ত্বিক দর্শনকেই রূপকার্থে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয় বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই অভিমত। কাল্পনিক প্লুকিয়ান সমাজের ছবিতে আসলে আমাদের সমাজের এক সমান্তরাল রূপকেই তুলে ধরা হয়েছে সেল্যুলয়েডের ফ্রেমে। সমাজতন্ত্রের প্রায় পতনের সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে তাই আজ আমরা এই ছবিকে মনে রেখেছি।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধকে এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেও আর একটা ছবির অনুল্লেখ কিছুটা অক্ষমণীয় অপরাধ হয়ে যাবে। স্ট্রুগাটস্কি ভাইদের রচনা অবলম্বনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানীর যুগ্ম প্রযোজনায় তৈরী হয় এক জার্মান চলচ্চিত্র ‘Hard to be a God’ (1989) । এই গল্প অন্য এক গ্রহের যেখানে মানুষের ইতিহাসে বর্ণিত মধ্যযুগের মতো সময় চলছে যখন সমাজ রাজনীতির একটা অস্থিরাবস্থা। পৃথিবীর কিছু বৈজ্ঞানিক ওই গ্রহের সমাজকে পরীক্ষা করার জন্য স্থানীয় লোক সেজে ওখানেই রয়েছে। অবাক করার মতো ব্যাপার যে পৃথিবীর মধ্যযুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের প্রায় সব ঘটনাই ওই দূর গ্রহে ঘটবে। মানে প্রাসাদ অলিন্দের রাজনীতি, গুমখুন, অভ্যুত্থান এমনকি গণহত্যা বা কৃষক – প্রজা বিদ্রোহের মতো প্রায় মিডিয়েভাল সিগনেচার ইপকগুলো ঘটে চলবে দূর আকাশের ওই অজানা গ্রহে। এই ছবি ২০১৩ সালে আবার নির্মিত হয়েছে বর্তমান রাশিয়ায়।

পাশাপাশি ছবিতে ‘Hard to be a God’ ছায়াছবির দুটি ভার্সানের ফ্রেম। বাঁদিকে ১৯৮৯ সালের জার্মান ছবি ডানদিকে ২০১৩ সালে তৈরী রাশিয়ান সংস্করণ

সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান সিনেমার এই বিরাট ক্যানভাসে দেখতে পাই যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের আঙিনায় বিজ্ঞান আর শিল্প এক নতুন বোধের জারক রসে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাহ্যত প্রকরণ বা স্পেক্টাক্যুলার সেট আপ শুধু নয় এমনকি মননের দিক থেকেও তা ছিল অনন্য যার প্রভাব পশ্চিম ইউরোপ এবং হলিউডের এই ধারার ছবিতেও খুবই গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। গত শতাব্দীর সমাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষিত যে দুই মূল বিবদমান শক্তির আবহে নানা রঙে রাঙিয়েছে সারা পৃথিবীর চালচিত্রকে, শিল্পের নানা শাখাতেও তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। সোভিয়েত সাই-ফি সিনেমা এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন, যার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান বা স্পেক্যুলেটিভ ভবিষ্যৎ দর্শনের মধ্যে দিয়ে আসলে সমকালীন বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলোকেই খুঁজে নিতে চাওয়া হয়েছিল। আর ঠিক এই কারণে সামগ্রিকভাবে এই ধারার সিনেমার ইতিহাসে সোভিয়েত আমল একটা উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ হিসেবে এখনও রয়ে গেছে।

Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, প্রচ্ছদ কাহিনি, মঙ্গলের রাণী থেকে কিন্-জা-জা' র পথে (সোভিয়েত সাই-ফি সিনেমার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত), সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

অসাধারণ! সাবেক সোভিয়েট সাই ফাই চলচিত্র নিয়ে এই প্রবন্ধে, প্রবন্ধকার আসলে বিশ্ব চলচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত সাই ফাই সিনেমার মুল্যায়ন করেছেন। নানা অজানা তথ্য এবং চিন্তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে। তথ্যনিষ্ঠ একটি চমৎকার রচনা।

চমৎকার লেখা। এর মধ্যে কয়েকটি সিনেমা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে বলতে পারি, কল্পবিজ্ঞান যে আসলে কিছু বাহ্যিক ট্রোপের অন্তরালে মানুষের কিছু চাওয়া-পাওয়ার গল্পই গভীরতর চেহারায় ধরতে চায়, সেটা এই সিনেমাগুলো দেখলে বোঝা যায়।