এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কল্পজগত

লেখক: সাক্ষাতকারে কল্পবিশ্ব অনুলিখনে অমৃতা গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী: চিত্রা মিত্র

বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী ঘনশ্যাম রামের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এক বিরাট মামলা হয় যেখান থেকে উঠে এসেছিল গভীর একটা ইতিহাস যেখানে জিন প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি আগামীর হিমশিশুরা অপেক্ষা করে থাকবে সভ্যতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অথবা চলে যাওয়া যাক ত্রয়োবিংশ শতাব্দীতে, যেখানে প্রজেক্ট ঊর্বশীর মাধ্যমে অমরত্বের সন্ধানে বিজ্ঞানের যাত্রা আসলে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কোন সেই দ্বন্দ্বের সামনে। এমন অনেক চমৎকার গল্প উপন্যাসের লেখিকা এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, যার জাদু কলমের স্বপ্নযানে ভর করে আমাদের শৈশব কৈশোরের অনেকটা ঘুরে বেড়িয়েছে কল্পজগতের অলিগলিতে। গত ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে আয়োজন করা কনফারেন্সে আবার নতুন করে আমরা যোগাযোগ করি তাঁর সঙ্গে। কল্পবিশ্বের এই নতুন উদ্যমকে তিনিও সাদরে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সেইমতো আমরা একদিন হাজির হয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। কল্পবিশ্বের মহিলা সংখ্যার একটা বিশেষ রচনা হিসেবে এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কল্পবিশ্বের সাক্ষাতকারের মূল্যবান স্মৃতি তেমনি আটপৌরেভাবে উঠে এসেছে এখানে।

কল্পবিশ্ব: আপনার লেখালেখির একেবারে শুরুর দিকে কল্পবিজ্ঞানকেই বিষয় হিসেবে কীভাবে বেছে নিলেন সেটা একটু বলুন। সেসময় তো কল্পবিজ্ঞান নিয়ে তেমন লেখালেখি হত না। আর মেয়েদের মধ্যে আমার মনে হয় না ওই সময় আপনি ছাড়া আর কেউ সেইভাবে কল্পবিজ্ঞান লিখেছে।

এণাক্ষী: কল্পবিজ্ঞান লেখার শুরুটা সেভাবে বলা খুব মুস্কিল। প্রথম জীবনে আমেরিকায় ছিলাম তিন বছর। তখন টেলিভিশনে একটা সিরিজ হত ‘আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস’ নামে। সেগুলো দেখেই আমার মনে কতগুলো আইডিয়া আসে। ঠিক গল্প লিখব বলে না, কিছু কিছু জিনিস তো মাথার মধ্যে থেকে যায় তেমনই কিছু ধারণা তৈরি হয়। তারপরে দেশে ফেরার পর অদ্রীশ বর্ধনের ‘আশ্চর্য!’ যখন বেরল তখন শুরু করলাম আবার। অবশ্য অনেককাল আগের কথা, তাই মনে নেই যে উনি চেয়েছিলেন না আমিই পাঠিয়েছিলাম নিজে থেকে।

কল্পবিশ্ব: উনি আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করলেন? আপনি তার আগে কী লিখতেন?

এণাক্ষী: হ্যাঁ লিখতাম। মানে রম্যরচনা লিখেছি, ছোটদের জন্য ছড়া, ভ্রমণকাহিনি এসব লিখেছি। বেশিরভাগ দেশ, আনন্দবাজারেই লিখতাম। সেসময় গল্প ঠিক লিখিনি। আনন্দমেলায় একটা সিরিজ লিখতাম ‘আচ্ছা বলো পারলে’, তোমরা তখনও জন্মাওনি। নীরেন চক্রবর্তী তখন সম্পাদনা করতেন। উনি বলতেন ‘আপনি যা ইচ্ছা লিখবেন’। তাই এসব লিখতাম, ওই কথার খেলা আর কি!! যেমন “কোন বাগানে ফুল ফোটে না? – মোহনবাগান” এইসব!! তখন আমাকে ওঁরা যাকে বলে অবারিত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন লেখালেখিতে। তা আনন্দমেলাতে এইসব লিখে যাচ্ছি বটে, কিন্তু সায়েন্স ফিকশন না। এটা যে লেখা হয়ে গেল সেইজন্য আমি অদ্রীশ বর্ধনের কাছেই কৃতজ্ঞ। কারণ লিখব ঠিক আছে, সেটা তো কোথাও ছাপাতে হবে। যাইহোক, আশ্চর্যতে প্রথম বেরোল ‘ধোঁয়া’। এটাতে কিন্তু আসলে একটা হিচককের গল্পের ছায়া আছে। তারপরে আরও বের হল। উনিও চাইতেন, আমিও নিজে থেকে দিতাম। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের এমন প্ল্যাটফর্ম তো সত্যিই আর ছিল না সেই সময়। আশ্চর্যের পরে ততদিনে কল্পবিজ্ঞানের একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। তার অনেক পরে ‘বিস্ময়’ পত্রিকায় লিখেছি। সেই সময়েই লেখা আমার দুটো বই আছে, ‘মানুষ যেদিন হাসবে না’ আর ‘বাজপাখির ডানা’। এইগুলো কিন্তু সবই আনন্দমেলায় বেরিয়েছে আগে। আনন্দমেলায় বেরিয়েছে কিন্তু বই হয়ে বেরোয়নি এমনও কিছু লেখা আছে। ‘বাজপাখির ডানা’তে একটা ওই নামের বড় গল্প আছে যেটা আনন্দমেলায় বেরিয়েছিল। ওটা নীরেনবাবুদের একটা সায়েন্স ফিকশন সংখ্যার জন্য লেখা। উনি তখন ফোন করে বলতেন ‘সাতদিনের মধ্যে এই রকম একটা লেখা দিন, তারপরে আবার ওটা দেবেন দশদিনের মধ্যে’। আমি বলতাম, ‘বেশ তাহলে আপনি আমাদের বাড়ি এসে রান্না করে দিয়ে যাবেন’ (সমস্বরে হাসি)। আসলে উনি সেবারে চেয়েছিলেন উপন্যাস। কিন্তু আমি সেভাবে ফরমায়েশি লেখা লিখতে পারি না। ওটা তো ঠিক উপন্যাস হয়নি, বলতে পারো বড় গল্প। তারপরে আনন্দমেলাতেই যা বেরোবার বেরিয়েছে।

কল্পবিশ্ব: ফ্যানট্যাসটিকে প্রতি পুজোবার্ষিকীতে আপনার গল্প আমি দেখেছি। যেটা অদ্রীশ বাবু আবার বের করেছিলেন ১৯৭৫ থেকে।

এণাক্ষী: ফ্যানট্যাসটিক বলে তো বই বেরিয়েছিল?

কল্পবিশ্ব: না না, ফ্যানট্যাসটিক আসলে ম্যাগাজিন ছিল। ওটা অনেকদিন চলেছিল। আসলে ফ্যানট্যাস বলে একটা বই বেরিয়েছিল আগে অদ্রীশবাবুর সম্পাদনায়। সেটাতে ধোঁয়া বলে আপনার গল্পটা ছিল। সেখানে ছ’জনের গল্প ছিল। সত্যজিৎ রায়েরও ছিল।

এণাক্ষী: হ্যাঁ সেটা আছে আমার কাছে। তবে আমি আসলে সায়েন্স ফিকশন খুব বেশি লিখিনি। এখন তো আসলে ছ’মাস থাকি গুরগাঁওতে। তা কয়েক বছর আগে কোন একটা রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকা আমার কাছে এসে এই ধরণের লেখা চাইল। আমি বললাম ‘পুরোনো হলে চলবে’। যাই হোক সেটা বেরোল আর ওরা আমাকে রয়্যালটিও দিল সেটা বেশ অবাক করেছিল আমাকে।

কল্পবিশ্ব: আমরা যবে থেকে কল্পবিজ্ঞান নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছি তখন থেকে আপনার কয়েকটা বই খুঁজে চলেছি যেমন, ‘বাজপাখির ডানা’। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না। আপনার একটা বই অনুবাদ করেছিলেন না, ‘পদার্থবিজ্ঞানের কথা’ না এইরকম কিছু একটা বলে।

এণাক্ষী: ঠিক অনুবাদ না। আমার নিজের মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার লেখাগুলো অনুবাদ করা দরকার। তা বৈচিত্র্য নামে এক প্রকাশনী ওঁর লেখাগুলো প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছিল। আমার স্বামীও ছিলেন ওঁর ছাত্র। উনি সেই সব লেখালেখি এক সময় সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করতে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেখানে আমারও একটা ভূমিকা ছিল। বেরিয়েছিল কিছু কিছু। তা মেঘনাদ সাহা তো জানোই শুধু বিজ্ঞানী নন, নানা দিকে প্রসারিত ছিল ওঁর কর্মকান্ড, সে সব নিয়ে লেখালেখি আছে। এমনকি পরে সাংসদ হিসেবেও বড় ভূমিকা ছিল। আমি আর আমার স্বামী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় দুজনে মিলে একটা করেছিলাম ‘পরমাণু জিজ্ঞাসা’ বলে। সেখানে মেঘনাদ সাহার কিছু লেখার প্রভাব আছে। রিসেন্টলি কোমো নিয়ে একটা খবর শিরোনামে এসেছিল। আমার খুব মজা লাগল। জানো তো কোমো মানে ইটালির এই শহরে বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টার জন্ম। তা ভোল্টার দ্বিশতবার্ষিকীতে সাহা গেছিলেন সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। এটা নিয়ে ওঁর একটা বড় প্রবন্ধ ছিল। সেই লেখাগুলো এখন আর সহজে পাওয়া যায় না। আমি ভারতবর্ষ পত্রিকার অফিসেও খুঁজে এসেছিলাম একসময়। ওই পত্রিকাতেই আবার ‘একটি নতুন জীবন দর্শন’ বলে ওঁর এক প্রবন্ধ বের হয় যেখানে হিন্দু ধর্মের কিছু গোঁড়ামি নিয়ে উনি মত ব্যক্ত করেছিলেন। তা পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমের অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে এই নিয়ে একটা বিরাট পত্রযুদ্ধ হয়েছিল। এই চিঠিগুলোকে সংকলন করে থীমা একসময় একটা বই বার করেছিল। তখন সেই ইংরেজী অনুবাদগুলো আমি করেছিলাম। আমার নিজের মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে বাঙালীরা যতটা আবেগপ্রবণ মেঘনাদ সাহার নাম সেভাবে উঠে আসে না। সত্যেনবাবু বাংলা বাংলা করতেন খুব কিন্তু বাংলায় তেমন কিছু লেখেননি। সেই তুলনায় কিন্তু মেঘনাদ সাহা অসংখ্য লেখালেখি করেছেন বাংলায়। এক্ষেত্রে ওঁর অবদান অমূল্য। এন বি টি’র জন্য একটা লেখা লিখেছিলাম ওঁর জীবন নিয়ে সেটা চোদ্দটা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। তা এই বইটা লেখার ফলে এখন সাহাকে নিয়ে কেউ কিছু কাজ করতে গেলেই রেফারেন্স এর জন্য আমাকে ডাকে। তামিলনাড়ুর এক ব্যুরোক্র্যাট মেঘনাদ সাহার একটা জীবনী লিখছিলেন। ওখানে তো জানো পেরিয়ারের আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে গেছে। তা যাই হোক, উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। ওর একটা কথা আমার গভীরভাবে মনে ধরেছিল। উনি বললেন যে, “দেখুন আপনারা বাঙালীরা মনে করেন যে আপনারা খুব উদার। কিন্তু আপনাদের ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র’, ‘আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র’, ‘আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ’ কিন্তু মেঘনাদ সাহার আগে ‘আচার্য’ কই?” আমি পরে ভেবে দেখলাম যে এটা একদম সত্যি, হয়তো ভেতরে এই জাতপাতের অন্ধকার আমরা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি। মেঘনাদ সাহাকে সেই মর্যাদা হয়তো আমরা সত্যি দিইনি। উনি পূর্ববঙ্গের ছেলে তো। উনি দেখেছিলেন যে বন্যা কতটা ধ্বংস করে, কতটা ক্ষয়ক্ষতি করে। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গেও বন্যাত্রাণে উনি গেছিলেন। ওঁর একটা পেট প্রজেক্টই ছিল এই রিভার প্ল্যানিং নিয়ে। শুধু নিজে নয় দেশি বিদেশি নানা লোককে দিয়ে এই ব্যাপারে উনি লেখাতেন। এই সবের ফলশ্রুতিই ডিভিসি। এখন আমার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। ওরা কাজ করত পাওয়ার জেনারেশন নিয়ে। ডিভিসি ছিল ওদের এক ক্লায়েন্ট। তা ও আমায় বলল যে ডিভিসিতে গিয়ে দেখি যে অনেকের নাম আছে কিন্তু মেঘনাদ সাহার নামও নেই, ছবিও নেই। তা ওই অনেক চেষ্টাচরিত্র করার পর ওরা এখন সাহার ছবি ওখানে লাগিয়েছে। প্র্যাক্টিক্যালি আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যানিং একজন রূপকার ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং সুভাষ বোসের খুবই ঘনিষ্ট। ওঁরা বুঝেছিলেন যে স্বাধীনতা আসার পর প্রপার ন্যাশনাল প্ল্যানিং চাই। দেখো আমি কী বলতে বলতে কোথায় চলে এলাম। আসলে কল্পবিজ্ঞান লেখালেখির ব্যাপারে অ্যাদ্দিন পরে আবার তোমরাই আমাকে খুঁজে বার করলে।

কল্পবিশ্ব: আসলে আপনি ছাড়া ওইসময় মেয়েদের মধ্যে কেউ তেমন লেখেননি এই নিয়ে। লীলা মজুমদারের লেখাগুলো সুখপাঠ্য হলেও আদতে ফ্যান্টাসি। কল্পবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয়। ইনফ্যাক্ট তার পরেও খুব বেশি কল্পবিজ্ঞান লেখা হয়নি।

এণাক্ষী: শুধু মেয়েদের মধ্যে কেন, ছেলেদের মধ্যেও যে সব লেখা হয়েছে তা বেশিরভাগই হল টেকনোলজিক্যাল কচকচি। তার বাইরে কিছু লেখা খুব ভালো। বাংলাতে আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ধরণের লেখাকে এগিয়ে রাখব। লেখার সাহিত্যমূল্য তখনই বাড়তে পারে যখন তুমি একটা আইডিয়া নিয়ে লিখছ যেখানে মানবিকতা একটা বড় ভূমিকা নেবে। বেশি টেকনিক্যাল হয়ে গেলে তার সাহিত্যমূল্য কমে যায়।

কল্পবিশ্ব: এ ছাড়া আপনার কি অন্য কোনও ধরণের লেখালেখি বেরিয়েছিল?

এণাক্ষী: ‘খেলার আসর’ বলে খুব জনপ্রিয় এক পত্রিকা ছিল একসময়। সেখানে বেশ কিছু ফিচার লেখেছি। তা ছাড়া ‘পরিবর্তন’ পত্রিকায় নানা রাজনৈতিক কলাম লিখেছিলাম। সেটাও চলেছিল বেশ কিছুদিন। ঘনাদার পিসতুতো ভাই বলে একটা চরিত্র করেছিলাম। তাকে নিয়ে বেশ কটা লেখা ছিল।

কল্পবিশ্ব: সেগুলো তো আমরা পড়িনি। এই লেখাগুলো একত্রিত হয়ে বেরচ্ছে না কোথাও?

এণাক্ষী: আসলে এখন খুব ইয়ং দুজন এসে এইসব লেখা চাইছে। তা ছাড়া ভ্রমণকাহিনি যা লিখেছি। সেসব কিন্তু ইতিহাস ভূগোলের ভ্রমণ না আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ইন্টার্যাকশন। তা ওদের উৎসাহের সঙ্গে আমিও পেরে উঠি না এই বয়সে। তা ছাড়া আনন্দমেলাতে বেরিয়েছে বেশিরভাগ গল্প। একবার অনীশ দেবের সম্পাদনায় সম্ভবতঃ ‘হিমশিশু’ গল্পটা বেরিয়েছিল কোনও সংকলনে।

কল্পবিশ্ব: আচ্ছা আপনি বিদেশি কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে কাদের লেখা পড়ে সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন?

এণাক্ষী: ওই যে তোমাদের বললাম যে আমার টেকনিক্যাল ব্যাপার ভালো লাগে না। খুব বাছা বাছা পড়ি আমি। যেমন ধরো ক্লার্ক, অ্যাসিমভ আর জুল ভের্ণ তো সবারই প্রিয়। এ ছাড়া হাইনলেনের একটাই পড়েছি, ‘দ্য ম্যান হু সোল্ড দ্য মুন’, সেটা বেশ লেগেছিল।

কল্পবিশ্ব: আর আপনার সমসাময়িক কাদের লেখা খুব ভালো লেগেছে আপনার?

এণাক্ষী: প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার সমসাময়িক ঠিক নন কিন্তু আমি আবার ওঁকেই এগিয়ে রাখব। তা ছাড়া সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখা একটা প্রবন্ধ থেকে জেনেছিলাম যে শরদিন্দু, হেমেন্দ্রকুমার রায় এরাও একটা দুটো করে লিখেছেন। সত্যি বলতে কি বাংলায় কল্পবিজ্ঞান শব্দটাও তো ঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। আমার নিজের মনে হয় লেখার মধ্যে বেশিটাই কল্পনা আর কিছুটা বিজ্ঞান থাকতে হবে আর বাকীটা তো লেখার মুন্সিয়ানা। বাংলাতে তো কল্পবিজ্ঞান বলতে গেলে বেশিরভাগটাই ছোটদের জন্য লেখা হয়েছে।

কল্পবিশ্ব: হ্যাঁ তাই। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। অদ্রীশবাবুর একটা বই আছে ‘নিতঙ্ক’ বলে, সেটা ফ্যান্টাসি ধর্মী বড়দের জন্য লেখা। এছাড়া অনীশ দেবের একটা সংকলন আছে, এছাড়া ওর বিখ্যাত বই ‘তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট’, যেটা একটা ফিউচারিস্টিক সোসাইটিতে ডেথ গেমের প্রভাব নিয়ে।

এণাক্ষী: না এগুলো পড়িনি। তবে অনীশ দেবের লেখাটা না পড়েই বলছি ভালোই হবে।

কল্পবিশ্ব: হ্যাঁ সেটা বেশ ভালো। এ ছাড়া সিদ্ধার্থ ঘোষের কিছু লেখা আছে সেগুলো বেশ ম্যাচিওর। ওঁর ‘মহাশূন্যের মণিমুক্তো’র মতো লেখা তো বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। আসলে আমরাও চাইছি সারা পৃথিবীতে যেমন কল্পবিজ্ঞান নিয়ে সিরিয়াস কাজ হচ্ছে, বাংলা ভাষাতেও সেই ধরনের লেখাপত্র নিয়ে উৎসাহ গড়ে তোলা।

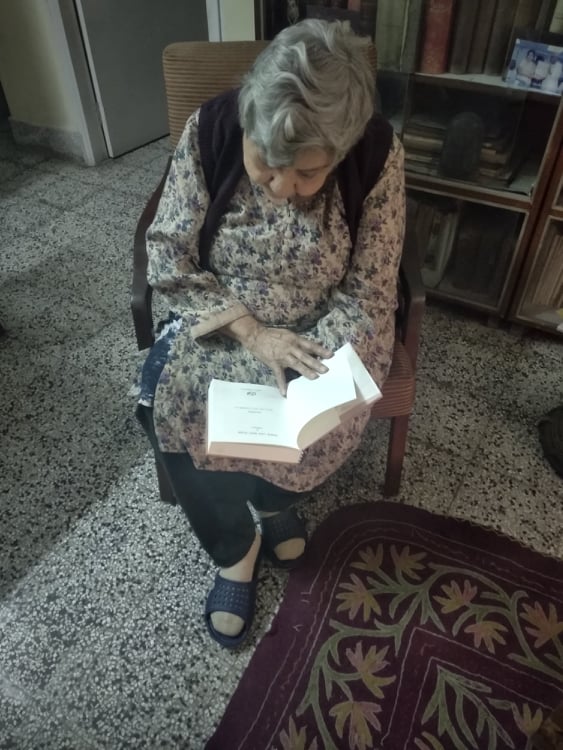

সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান রচনাসংগ্রহে চোখ বোলাচ্ছেন লেখিকা

এণাক্ষী: সেটা তো খুবই ভালো। তোমরা এই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছ সেটা খুব ভালো। আসলে খাটতে হবে সেইরকম লেখা লিখতে গেলে। আমার মনে হয় প্রচেত গুপ্ত এই ধরণের লেখা লিখতে চাইবেন।

কল্পবিশ্ব: আচ্ছা একটা কথা বলি। সেটা আমাদের এই ইস্যু নিয়ে। আসলে আমাদের সন্তু বার করেছে যে আশ্চর্য ম্যাগাজিনের প্রায় আড়াইশো গল্পের মধ্যে মোটে চারটে মেয়েদের লেখা। তাও ও ট্র্যাক করতে পারেনি যে এর মধ্যে সবাই মেয়ে কি না। আপনাকে পেয়েছি আমরা কিন্তু বাকীদের ট্র্যাক করা যায়নি এমনকি এর মধ্যে ছদ্মনামে ছেলেরাই লিখেছে কি না আমরা জানি না। আসলে তাদের আর কোনও গল্পই পাওয়া যায়নি, ওই একটাই মোটে। এখনও এই মুহূর্তেও তেমন করে খুব বেশি এমন লেখা পাওয়া যায়নি মহিলা লেখকদের কাছ থেকে। আমাদের এই সংখ্যার জন্য কবি যশোধরা রায়চৌধুরী অনেককে বলে কিছু লেখা যোগাড় করে দিয়েছেন যারা হয়তো এর আগে কল্পবিজ্ঞান লেখেননি। আপনার কী মনে হয় এ ব্যাপারে?

এণাক্ষী: এর জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার। এখনকার মেয়েরা তো সব দিকেই আগুয়ান তাহলে এমন লেখা কেন আসবে না? আগে যেমন কিছু স্টিরিওটাইপ ছিল যেমন ধরো আশাপূর্ণা দেবীর লেখা। ‘শশীবাবুর সংসার’ পড়ে নাকি একজন ওঁকে বলেছিল যে অমুক রাস্তায় আপনি কি থেকেছিলেন, নাহলে এমন নিখুঁদ বিবরণ দিলেন কী করে। তার মানে উনি কিন্তু সেইসব পর্যবেক্ষণ করতেন তীক্ষ্ণভাবে, এটা বড়ো সাহিত্যিকের লক্ষণ। তেমন খাটিয়ে দরকার, তারপরে তো আপন মনের মাধুরী আছেই।

কল্পবিশ্ব: আমি ইংরেজী গল্পেও দেখেছি যে যত মহিলা সাহিতিক্যেরা ফ্যান্টাসি লিখেছেন তার সিকিভাগও হার্ডকোর সায়েন্স ফিকশন লেখেননি। জে কে রাউলিং যেমন জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এটা কি কোনও স্টিরিওটাইপ যেমন কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষ করে মেকানিক্যাল ব্রাঞ্চে এখনও মেয়েরা সংখ্যায় কম।

এণাক্ষী: এটা সত্যি ভাবার কথা। আমি জানি না হয়তো কোনও জেনেটিক ফ্যাক্টর দায়ী হতে পারে। আমিও মা দিদিমার সময় থেকে দেখেছি যে মেয়েদের এমন ভাবে ধরে নেওয়া হত বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে। জানি না আরও শিক্ষা বাড়লে এটা কমে যাবে কি না।

কল্পবিশ্ব: আপনার কী মনে হয় আমরা কীভাবে মেয়েদের কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে পারি।

এণাক্ষী: ধরো কিছু অভ্যেস। যেমন মেয়েরা যদি ছেলেদের মতো গিয়ে আড্ডা মারে দেশ অফিসে। আমাকে যেমন অনেকে এই নিয়েও প্রশ্ন করেছিল যে আমি বাকী লেখকদের সঙ্গে আড্ডা মারি না কেন। তবে লেগে থাকলে হবে আর লেখার মুন্সিয়ানাটাও অনুশীলনের ব্যাপার।

কল্পবিশ্ব: আচ্ছা একটা অন্য প্রশ্ন করি যে এখনকার কল্পবিজ্ঞান বা ফ্যান্টাসি গল্পের নায়িকা কেমন হবে? সে কি ঘর সংসারও করবে আবার বাইরের কাজও করবে? মানে মেয়েদের থেকে যা আশা করা হয় যে দশভুজার মতো হবে সে। যেটা সব সময় সম্ভব হয় না।

এণাক্ষী: না তা তো বটেই। এ তো যেন দুটো চাকরি করা একসঙ্গে। এর উত্তর লিখেছি আমার বাজপাখির ডানায়। সেখানে ভদ্রমহিলা মানে মা তো হেলথ সেন্টারে চাকরি করতেন আর বাবা একটা বিউটি পার্লার চালান। হেলথ সেন্টারের ব্যাপারটাই গল্পের মূল প্লট। এটা আবার নীরেন চক্রবর্তীর খুব পছন্দ হয়েছিল। আমাকে বিদ্যাসাগর পুরস্কার দেবার সময় তিনি এটার কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। আর একটা কথা কী জানো সম্পাদকদের মধ্যেও তেমন বিজ্ঞান সচেতনতা থাকে না সব সময় বা তারা বাজারের কথা ভেবে ওই শিশুতোষ গল্পেই মেতে থাকেন বা ওগুলো লেখারই উৎসাহ দেন।

কল্পবিশ্ব: আপনাকে একটা অনুরোধ যে আমাদের আগামী সংখ্যার জন্য কি আপনার কোনও গল্প পাওয়া যাবে? ধরুন ঘনাদার পিসতুতো ভাইয়েরই কোনও গল্প!

এণাক্ষী: অবশ্যই। তোমরা একটা ভালো কাজ করছ। এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ সমর্থন পেয়ে যাবে সব সময়। আশা করব যে তোমাদের কাজটা একটা নতুন জোয়ার আনুক বাংলা সাহিত্যে।

কল্পবিশ্ব: অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এতটা মূল্যবান সময় দেবার জন্য।

Tags: অমৃতা গঙ্গোপাধ্যায়, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চিত্রা মিত্র, সাক্ষাৎকার

এই অত্যন্ত মূল্যবান সাক্ষাৎকারের সুবাদে প্রায় টাইম মেশিনে চেপে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আদিযুগটিকে চোখের সামনে দেখার সৌভাগ্যই হল। তার সঙ্গে এটা রয়ে গেল এক অসামান্য ডকুমেন্টেশন হয়েও। কল্পবিশ্ব, বিশেষত অঙ্কিতাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

খুব ভাল লাগল এই সাক্ষাৎকার পড়ে। বাংলা কল্পবিজ্ঞান ইতিহাসে একটা সময়ের দলিল হয়ে থাকবে এ আলোচনা।

Neil Gaiman এর একটা লেখা ছোট গল্পঃ “Cassandra” পড়ে মনে হলো, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এইরকমই একটা লেখা তাঁর “মানুষ যখন হাসবে না” কালেকশন e ছিল। Gaiman plagiarise করেছেন বিশ্বাস হয় না, কিন্তু খটকা লাগে।