প্রথম বাংলা তথা ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানের সন্ধানে

লেখক: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

শিল্পী: জটায়ু

কল্পবিজ্ঞানের আলোচনায় অবশ্যই যে দুটি প্রশ্ন আজও বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ হয়, তার একটি যদি হয়— প্রোফেসর শঙ্কু কল্পবিজ্ঞান কিনা, অন্যটি অবশ্যই হবে— প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানের নাম। এই প্রবন্ধে উপযুক্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।

এই আলোচনায় কল্পবিজ্ঞান না হলেও প্রথমেই উঠে আসবে কৈলাস চন্দ্র দত্তের (১৮১৭-১৮৫৭) নাম। হিন্দু কলেজের ছাত্র কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান কৈলাস ‘আ জার্নাল অব ফর্টি এইট আওয়ারস অব দি ইয়ার নাইন্টিন ফরটিফাইভ’-এ ১৯৪৫ সালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ছবি এঁকেছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে, হিন্দু কলেজের একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় লেখা এই রচনাটি ৬ জুন, ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা লিটারারি গেজেটে প্রকাশ পায়। রচনাটি ইংরাজিতে হলেও নবযুগের শিক্ষিত বাঙালি লেখকের হাতে ভবিষ্যৎ দর্শনের প্রথম নিদর্শন হিসাবে এর মূল্য অসীম।

চিত্র ১: কৈলাস চন্দ্র দত্তের গল্পের প্রথম পাতা

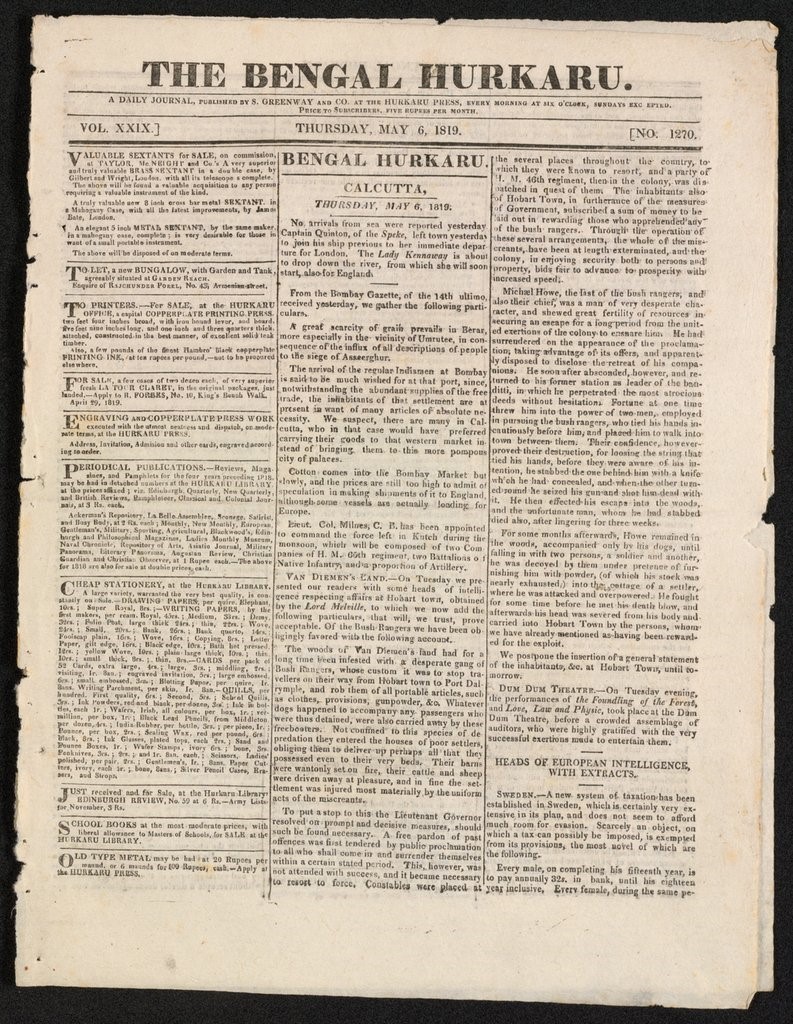

একই পরিবারের শশী চন্দ্র দত্ত (১৮২৪-১৮৮৬), ১৮৪৫ সালে লিখলেন “দ্য রিপাবলিক অব ওড়িশা: আ পেজ ফ্রম দি অ্যানালস অব দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি”। এই গল্পে শশী দেখালেন ১৯১৬ সালের ওড়িশা রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের লড়াই। এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনীর হার হয় এবং প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীন ওড়িশা প্রজাতন্ত্রের সূচনা দেখানো হয়। গল্পটি প্রকাশ পায় ‘স্যাটারডে ইভিনিং হরকরা’- তে ২৫ মে, ১৮৪৫ সালে। এই দুটি গল্পই বাঙালি সম্প্রদায়ের ইংরাজিতে গল্প লেখার প্রথম উদাহরণ হিসাবেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চিত্র ২: বেঙ্গল হরকরার একটি পাতা

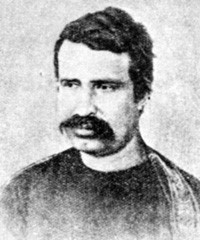

১৮২৭ সালে পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেবকে বলা হয় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক। ১৮৫৭ সালে “অঙ্গুরীয় বিনিময়” নামে দুটি উপন্যাসের একটি সংকলন প্রকাশ করেন ভূদেব। তাঁর নিজের কথায় ‘রোমান্স অব হিস্ট্রি’ নামক একটি ইংরাজি বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্প দুটি লিখেছিলেন তিনি। এর মধ্যে ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ লেখাটিতে দেখা যায় হিন্দু শিবাজীর সঙ্গে মুসলিম রাজকন্যা জাহানারার প্রেমের কাহিনি। ঐতিহাসিক ঘটনা এই নতুনভাবে লেখা বা প্রাচীন অলটারনেটিভ হিস্ট্রির একটি উদাহরণ হল উপন্যাসটি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেই সময় দাঁড়িয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেম নিয়ে উপন্যাস লেখার সাহস দেখানোর জন্যে ভূদেবের প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে।

চিত্র ৩: ভূদেব মুখোপাধ্যায়

চিত্র ৪: বর্তমান অঙ্গুরীয় বিনিময় বইটির প্রচ্ছদ

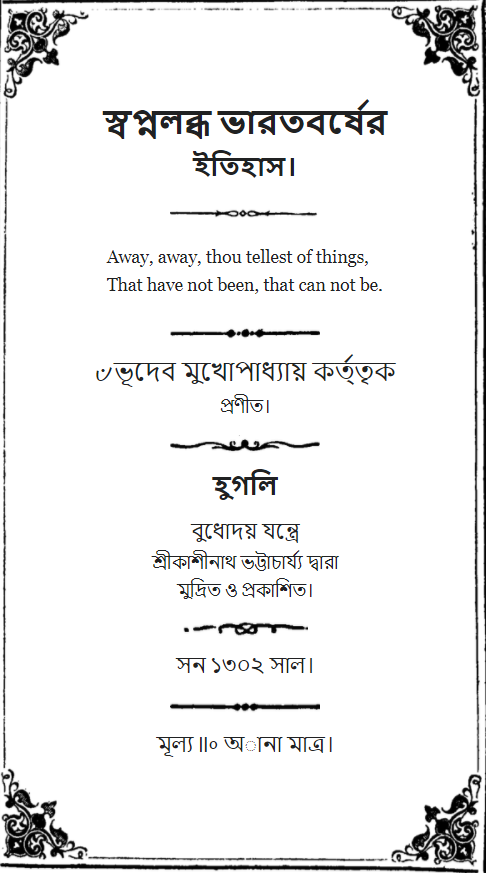

চিত্র ৫: স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটির অংশ

চিত্র ৬: স্বপ্নলব্বধ ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটির ভূমিকা

এরপরে ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ নামে ভারতের বিকল্প ইতিহাস নিয়ে একটি ধারাবাহিক রচনা করেন ভূদেব। লেখাটি চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ কার্তিক (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে প্রকাশ হতে থাকে। বইটিতে ভূদেবের সমাজ ও ইতিহাস চেতনা, সমকালীন হিন্দু-মুসলিম সমাজ বিষয়ক মুক্ত ধারণা ও জাতীয়তাবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে বইটি ১৩০২ বঙ্গাব্দে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশ পায় পূর্ণাঙ্গরূপে।

এখনও পর্যন্ত যে কয়েকটি রচনার কথা উল্লেখ করা হল সেগুলি প্রত্যেকটিই ভারতীয় তথা বাংলার সাহিত্য ও সমাজ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশান বলতে আমরা যা বুঝি তা এই গল্পগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। মূলত অলটারনেটিভ ইতিহাস আর নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় ভবিষ্যতের ভারতকে দেখার চেষ্টাই এর মধ্যে প্রধান। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে সোজাসুজি কোনও সম্পর্ক এই গল্পগুলিতে নেই বলে, প্রথম কল্পবিজ্ঞান হবার প্রধান দাবিদার এরা হতে পারবে না। তাহলেও ভবিষ্যতের কল্পবিজ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কল্পনার আলোয় দেখার চেষ্টার জন্যে এই লেখাগুলিকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

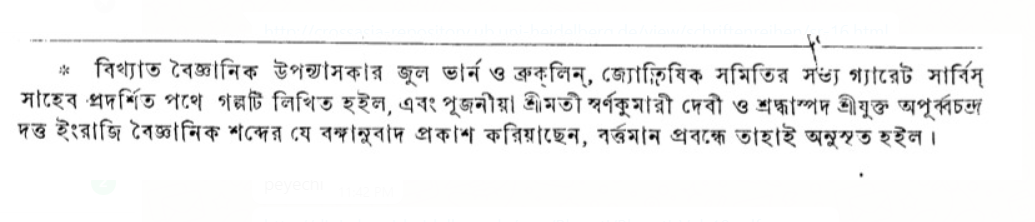

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনার প্রভাবে সেই সময়ের বাঙালিদের মধ্যে নবজাগরণ শুরু হয়। তাই গল্পের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার দেখার জন্যে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। হেমলাল দত্তের ‘রহস্য’ গল্পটি দুই ভাগে প্রকাশ পায় “বিজ্ঞান দর্পন” পত্রিকার আশ্বিন, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ)। গল্পটিতে হাস্যরসের আকারে লেখক এক নব্য বাবু নগেন্দ্রনাথের বিলাত ভ্রমণের কথা শুনিয়েছেন। লেখাপড়া করে বড়লোক হবার আশায় নগেন্দ্রনাথ কলকাতার কলেজ ছেড়ে হাজির হয় বিলেতে। সেখানে সাহেবদের সঙ্গে মিশে সে প্রায় নিজেই পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে ওঠে। এই সময় হার্বি নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় এবং হার্বি নিজের নতুন বাড়িতে তাকে আমন্ত্রণ জানায়। সেই বাড়িটি একেবারেই সয়ং সম্পূর্ণ— অটোমেটিক গেট, কোট ঝাড়ার বুরুশ, ব্যাটারি চালিত গ্যাসবাতি, অটোমেটিক শাওয়ার, ইন্টারকম— এরকম হাজার রকম যন্ত্রে ভর্তি। নগেন্দ্রর এই অদ্ভুত যন্ত্রগুলির হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার ঘটনা নিয়েই এই হাস্যরসাত্মক গল্প। প্রখ্যাত গবেষক ও কল্পবিজ্ঞান লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর ‘সায়েন্স ফিকশন: একটি পরিভাষার জন্ম’ প্রবন্ধে এই গল্পটিকেই বাংলার প্রথম কল্পবিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। সিদ্ধার্থের কথায়— “প্রচলিত ধারণা অনুসারে জগদীশচন্দ্রের এই লেখাটি অবশ্য বাংলা ভাষার প্রথম এস এফ নয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২-তে) ‘শ্রী যোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক জোড়াসাঁকো ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত’ ও ‘সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ’ পত্রিকায় দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হেমলাল দত্ত রচিত ‘রহস্য’ গল্পটি শুধু প্রাচীনত্বেই নয়, বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় একাধারে বাংলা এস.এফ-এর প্রথম ও প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন।” (‘বাংলা সায়েন্স ফিক্শনের ঐতিহ্য’)।

চিত্র ৭: বিজ্ঞান দর্পন পত্রিকার প্রচ্ছদ ( সিদ্ধার্থ রায় সম্পাদিত ‘তৃতীয় নয়ন’ সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে)

গল্পটিতে বিজ্ঞানের ও যন্ত্রের বর্ণনা প্রচুর থাকলেও গল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু হাস্যরস উদ্রেক করা। বিজ্ঞান বা যন্ত্রের যা কিছু কথা আছে সেগুলিও তখন আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্যে প্রচলিত। তাই ভবিষ্যতের কল্পনা এই গল্পে অনুপস্থিত। কল্পবিজ্ঞান লেখক ও সম্পাদক অনীশ দেব তাই তাঁর ইউএফও ধারাবাহিকে সঠিকভাবেই বলেছেন যে— “গল্পটি যে কোনভাবেই কল্পবিজ্ঞানের শ্রেণিতে পড়তে পারে না, তার আরও একটা কারণ হল, গল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি কোনওটাই কাল্পনিক বা ফিউচারিস্টিক নয়। ঠিক একই কারণে চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস সিনেমাটি সায়েন্স ফিকশান সিনেমার শ্রেনীতে পড়ে না।” এই ক্ষেত্রে আমরাও অনীশ দেবের সঙ্গে সহমত রেখে জানাচ্ছি, কল্পবিজ্ঞান পূর্ব কাহিনি হিসেবে গুরুত্ব থাকলেও গল্পটিকে সার্থক কল্পবিজ্ঞান বলা কঠিন।

এবার আমাদের কাজ ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়বে। কারণ আমাদের সামনে প্রথম কল্পবিজ্ঞানের শিরোপা নেবার জন্যে প্রস্তুত আছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও শান্তিনিকেতনের স্কুলের অধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়। জগদীশচন্দ্রের ‘নিরুদ্দেশের কাহিনী’ গল্পটি পড়েননি এরকম পাঠক বাংলা কল্পবিজ্ঞানে খুব কমই আছেন। ১৮৯৬ সালে বাঙালি উদ্যোগপতি হেমেন্দ্রমোহন বসুর ‘কুন্তলীন’ নামে চুলের তেল ও ‘দিলখোস’ নামক সুগন্ধীর প্রচারের উদ্দেশে শুরু করা কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম বছর প্রথম স্থান অধিকার করে এই গল্পটি। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার জন্যেই হয়তো প্রথমে গল্পটির লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। পরে গল্পটি সম্পাদনা করে জগদীশচন্দ্র সেটি তাঁর ‘অব্যক্ত’ বইটিতে ‘পলাতক তুফান’ নামে প্রকাশ করেন। ১৩০৩ সাল থেকেই প্রতি বছর পুজোর আগেই “কুন্তলীন পুরস্কার” নামে একটি গল্পসমগ্র প্রকাশ পেতে থাকে প্রকাশক এইচ বসুর নামে। সেই প্রথম বইটির সম্পর্কে জানা যায় যে সেটি ১৩০৩ বঙ্গাব্দে পুজোর আগেই প্রকাশ পেয়ে পাঠকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের লেখা গল্পটির প্রথম প্রকাশ যে ১৩০৩ সাল (১৮৯৬ ইংরেজি সাল) সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিত্র ৮ ও ৯: কুন্তলীন পুরস্কার সঙ্কলনের দুটি সংখ্যার প্রচ্ছদ

নিরুদ্দেশের কাহিনী গল্পটি সবাই জানেন, কুন্তলীন পত্রিকার শর্ত ছিল— ‘গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন বা এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোনপ্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।’ গল্পের শেষে মুদ্রিত ছিল যে পুরস্কারের ৫০ টাকা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটি স্কুলে দান করা হচ্ছে লেখকের ইচ্ছা অনুসারে। গল্পটিতে শুরুতে জানানো হয়েছে কলকাতার উপর আসন্ন ভয়ানক ঝড়টি আর এসে পৌঁছোয়নি। হাওয়া দপ্তরের ভুল গণনার জন্যে অত্যন্ত নিন্দা হয়েছে লোকসমাজে। বিজ্ঞানীরাও বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করলেও সেই তুফান যে কোথায় চলে গেল তার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেন না। একমাত্র কথকই জানাচ্ছেন যে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় সমুদ্রযাত্রার সময় তাঁর মেয়ে তাঁর ব্যাগে একটি কুন্তল-কেশরী তেলের শিশি দিয়েছিল। ঝড়ের মাঝে সেই মহাশক্তিশালী তেল সমুদ্রে ঢেলে দেওয়াতেই জলের সারফেস টেনশান কমে যাওয়ায় ঝড় থেমে যায় ও সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। এইভাবে হাস্যরসের মাঝে বিজ্ঞানের সূত্রকে মিলিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে জগদীশচন্দ্র কল্পবিজ্ঞানের গল্প বেঁধেছেন। এক বোতল তেল সমুদ্রে ঢেলে ঝড় থামানো সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন থাকলেও বাকি সবদিক থেকেই লেখাটিকে সায়েন্স ফিকশান হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

শেষ পর্যন্ত আসে জগদানন্দ রায়ের (১৮৬৯-১৯৩৩) শুক্র ভ্রমণের কথা। জগদানন্দের তরুণ বয়স থেকেই আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিতে। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পরে তিনি শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। জগদানন্দের শুক্র ভ্রমণের প্রকাশকাল নিয়ে বহুদিন ধরেই সংশয় আছে। গবেষক দেবযানী সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধ ‘সাধনবাবু’স ফ্রেন্ডস’-এ জানিয়েছেন জগদানন্দ এই গল্পটি ১৮৭৯ সালে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই উল্লেখও করেছেন যে গল্পটি লেখা হয়েছিল আরও ২২ বছর আগে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল জগদানন্দের জন্ম ১৮৬৯ সালে, তাই তাঁর পক্ষে ১৮৭৯ বা তার ২২ বছর আগে এই গল্পটি লেখা অসম্ভব ছিল। ‘প্রাকৃতিকী’ গ্রন্থে এই গল্পটির প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ১৯১৪ সালে, যা জগদীশচন্দ্রের গল্পের অনেক পরে প্রকাশিত।

চিত্র ১০: প্রাকৃতিকী বইটির ভূমিকা

কিন্তু প্রাকৃতিকীর ভূমিকায় জগদানন্দ বলেন যে গল্পটি কোনও পত্রিকায় আগে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা প্রায় ২২ বছর আগে। কিন্তু সেই পত্রিকার নাম বা সাল তিনি লিখে যাননি বা কোনও গবেষকও সেই পত্রিকাটির সংখ্যাটি উদ্ধার করে এই তথ্যটির মান্যতা দিতে পারেননি। গল্পটিতে ভীনগ্রহী শুক্রবাসীদের বর্ণনা থাকায় অনেক গবেষকই অনুমান করেন সেটি এইচ জি ওয়েলসের ‘ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস’ গল্পটির দ্বারা অনুপ্রাণিত। ওয়েলসের উপন্যাসটি লেখা ১৮৯৮ সালে, সুতরাং তার থেকে অনুপ্রাণিত হলে শুক্র ভ্রমণ তার পরেই কোনও সময়ে লেখা হওয়ার কথা। সেই হিসেবে প্রথম ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান হিসেবে নিরুদ্দেশের কাহিনীর জায়গাটাই পাকা হয়ে ওঠে। যদি জগদানন্দের কথায় বিশ্বাস করতে হয় তাহলে ১৯১৪ সালের ২২ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৯২ সালে এই গল্পটি লেখা হয়েছে। এই বিভ্রান্তির জন্যে বেশির ভাগ গবেষকই জগদীশচন্দ্রকে প্রথম কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসাবে ধরে থাকেন। সাম্প্রতিক আনন্দবাজারের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় জগদানন্দ গল্পটি ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন। আমরা জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির রিপোসিটারি থেকে ‘ভারতী’ পত্রিকার সংখ্যাগুলি থেকে খুঁজে পেয়েছি যে ১৮৯৫ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকার ১৯তম বর্ষতে দুটি সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল, যা আসলে প্রাকৃতিকী প্রকাশের ১৯ বছর আগে।

চিত্র ১১ ও ১২: ভারতী পত্রিকার সেই সংখ্যাটি প্রচ্ছদ ও সূচিপত্র

গল্পের শেষে জগদানন্দ ঋণস্বীকার করেছেন বিদেশি সায়েন্স ফিকশান লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের ও সম্পাদকদের থেকে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শুক্র ভ্রমণের ভিনগ্রহীদের কথা ওয়েলসের আগেই জগদানন্দ লিখেছিলেন।

চিত্র ১৩: গল্পের শেষে জগদানন্দের কৈফিয়ৎ

এবার যখন জানা গেল যে জগদীশচন্দ্রের এক বছর আগেই জগদানন্দ তাঁর গল্পটি প্রকাশ করেন তখন দেখা যাক গল্পটিকে কল্পবিজ্ঞান হিসেবে মানা যায় কিনা। গল্পে নায়ক আর তাঁর বন্ধু শুক্রগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ হাজির হয়ে পড়েন শুক্রের অন্ধকার দিকে। সেখানে অদ্ভুত একধরনের ভীনগ্রহী বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁদের।

চিত্র ১৪: শুক্র ভ্রমণ গল্পে অন্ধকার অঞ্চলের ভিনগ্রহী বাসিন্দার বর্ণনা

এই অদ্ভুত প্রাণীটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় লেখকের এবং তাঁর বন্ধুর। দু’জন এই প্রাণীদের ঘরেই আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন কাটান। এরপর একদিন দু’জনে মিলে ঠিক করেন যে শুক্রগ্রহের আলোকিত দিকের সন্ধানে তাঁরা যাত্রা করবেন। তাঁদের শুক্রবাসী বন্ধুও সঙ্গ নেয়। বহুদিন যাত্রার পরে এক পাহাড়ের অন্যদিকে সমুদ্রে মানুষের কাছাকাছি দেখতে প্রাণীদের জাহাজে আশ্রয় পান তাঁরা তিনজন। জাহাজের যাত্রীদের কাছে জানতে পারেন যে আলোকিত অংশের শুক্রবাসীরা সভ্যতায় অনেক অংশে পৃথিবীর থেকেও এগিয়ে আছে।

চিত্র ১৫: শুক্র ভ্রমণ গল্পে আলোকোজ্জ্বল অংশের বাসিন্দাদের বর্ণনা

শেষে লেখকের ঘুম ভেঙে যায় বাইরের কোলাহলে এবং তিনি বুঝতে পারেন পুরোটাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। এরপর তাঁর বন্ধুও একই স্বপ্ন দেখেছেন কিনা খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন লেখক, কিন্তু বন্ধুটি হঠাৎ অন্য চাকরি নিয়ে শহর ত্যাগ করেন লেখকের সঙ্গে দেখা না করেই। গল্পের শেষ পর্যন্ত লেখকের মনে একটা খটকা থেকেই গেছে স্বপ্নটা নিয়ে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে পুরোটাই যখন স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছে তাহলে গল্পটি কল্পবিজ্ঞান কী করে হল। জগদানন্দ বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞান লেখক হওয়ার জন্যে তিনি খুব সহজেই শুক্রের পরিবেশ আর জীবকুল নিয়ে সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক ও তাঁর বন্ধু নানারকম নতুন ও অদ্ভুত পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘটনাগুলির রহস্যোদ্ধার করেছেন। শুক্রের অন্ধকার অঞ্চলের আবহাওয়ার ব্যাখ্যা, গাছ না জন্মানোর জন্যে খাদ্য ও বাসস্থানের বিকল্প উপাদান সংগ্রহ থেকে শুরু করে শুক্রের আকাশের বর্ণনা— সবই জগদানন্দের বিজ্ঞান চেতনা আর কল্পনারই পরিচায়ক। এর সঙ্গে লেখক অবশ্য শুক্রের পরিবেশের বর্ণনা করার সময় হিন্দু আধ্যাত্মবাদ ও বিশ্বচেতনার কথাও তুলে ধরেছেন। অন্ধকার অঞ্চলের বনমানুষের মতো জীব আর উষ্ণতর প্রদেশের উন্নত জীবের বর্ণনাটিও হয়তো আফ্রিকা আর পাশ্চাত্যের তুলনা হিসাবে নিলেও খুব একটা ভুল হবে না। সব মিলিয়ে বলাই যেতে পারে জগদানন্দের গল্পটি সায়েন্স ফিকশান হিসাবে জগদীশচন্দ্রের গল্পের থেকে কোনও অংশে কম নয়, বরং চিন্তা ভাবনার আরও অনেক উপাদান এতে উপস্থিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করা যায় পাঠক সম্মত হবেন যে বাংলা তথা ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান হিসাবে শুক্র ভ্রমণ এবং লেখক হিসাবে জগদানন্দ রায়ের নামই সর্বপ্রথম নেওয়া উচিৎ। আশা করি এই প্রবন্ধটি জগদানন্দের অবদানকে সায়েন্স ফিকশানের জগতে স্মরণীয় করবে এবং গবেষকদের কাছেও সমান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

পরিশেষে আসিমভের “true science fiction could not really exist until people understood the rationalism of science and began to use it with respect in their stories” কথার রেশ টেনে বলি জগদানন্দের মতো এরকম যুক্তিনির্ভর সায়েন্স ফিকশন বাংলায় তাঁর আগে আর কেউ লেখেনি।

তথ্যপঞ্জী: –

১) Sadhanbabu’s Friends Science Fiction in Bengal from 1882-1961: DEBJANI SENGUPTA

২) The ideas of Bhudev Chandra Mukhopadhyay in Indian Sociology: Bhattacharyya, Gayatri

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/212774/7/07_chapter%202.pdf

৩) জগদানন্দ রায়: শুক্র-ভ্রমণ

৪) ভূদেব মুখোপাধ্যায়: স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

৫) হেমলাল দত্ত: রহস্য

Tags: দীপ ঘোষ, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রবন্ধ, বাংলা কল্পবিজ্ঞান, বিশেষ আকর্ষণ, সন্তু বাগ

এই লেখাটির অপেক্ষায় অনেকদিন অপেক্ষা করছিলাম। ভারতীর সুচিপত্র দেখার পর থেকে। আশা করি ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য এই লেখা একটি সুযোগ্য রেফারেন্স হিসেবে গণ্য হবে। প্রবন্ধকারদের নিষ্ঠাকে কুর্নিশ।

অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠ লেখা। সমৃদ্ধ হলাম। লেখকদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

লেখাটি পড়ে সমৃদ্ধ হলাম। খুবই সরস অথচ গবেষণামূলক তথ্যে পূর্ণ। লেখকদেরকে অভিনন্দন জানাই।

Onek boro somoshyar somadhan holo…

Dhonnobad

লেখাটিতে তথ্যের উপর নির্ভর করে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের প্রথম রচয়িতার সন্ধান করার যে চেষ্টা করা হয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ এমন একটি প্রচেষ্টার জন্য।

অত্যন্ত মূল্যবান লেখা । যেভাবে পত্রিকার পাতা গুলি সংগ্রহ করে আপনারা বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পারদর্শিতা দর্শায় । সাধুবাদ জানবার উপযুক্ত ভাষা আমার কাছে নেই । অনেক ধন্যবাদ লেখাটি উপহার দেওয়ার জন্য ।

মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় লেখা।

অসাধারণ গবেষণা৷ জগদীশচন্দ্র বসুর গল্পটি বাদ দিলে বাকিগুলোর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না৷

অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি। ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজে আসবে।