অগ্নিপথ ৪ – নিষ্প্রভ অনল

লেখক: সুমন দাস

শিল্পী: সুমন দাস

স্থানঃ নৈহাটী

কালঃ ২০১৭

পাত্রঃ প্রফেসর, ছাত্রী

১

কেমন আছো?

ভালো আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?

আমিও ভাল, তারপর বলো, তোমার ছাত্রীকে পড়াতে কেমন লাগছে?

খুবই ভালো স্যার। খুব স্মার্ট আর বুদ্ধিমতী।

তা ওঁকে নাকি আজকাল আগুনের ইতিবৃত্ত নিয়ে গল্প বলছ? (অগ্নিপথ এর আগের পর্বগুলো দ্রষ্টব্য)

হ্যাঁ স্যার, আর ওইজন্যেই আজ আপনার কাছে আসা। আমার কিছু কিছু ব্যাপার জানার আছে আপনার কাছ থেকে।

নিশ্চই। কি জানতে চাও?

আমাদের সৌরজগৎ আর বহির্বিশ্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য। নিজস্ব কৌতুহলও আছে বলতে পারেন।

অবশ্যই বলব, প্রথমে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। এই যে সৌরজগৎ, আমাদের সপ্রভ আলোকবিন্দু সূর্য থেকে উৎপন্ন নিষ্প্রভ মূল বস্তু, মানে প্ল্যানেট, তাদের স্যাটেলাইট, কুইপার বেল্ট – এই সমস্ত নিয়েই তো আমাদের সৌরজগৎ, মানে সোলার সিস্টেম। তা এই ‘প্ল্যানেট’ কথাটা কোথা থেকে এসেছে?

গ্রীস থেকে। এর মানে ‘পরিব্রাজক’। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহষ্পতি আর শনি – এইক’টা গ্রহ, চাঁদ আর সূর্য – এদেরকে নিয়েই এই প্ল্যানেট শব্দটির ক্রমবিকাশ।

আর নিশ্চয় এও জানো যে, তখনকার দিনে পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রস্থল ভাবা হত। আর বাকীরা তার চারপাশে ঘুর্ণায়মান।

হ্যাঁ। স্বয়ং এরিস্টটল এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। তার শিষ্য সেনাপতি টলেমি প্রথম কসমোলজিক্যাল মডেল বানায়, যার কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। আমি সে মডেল দেখেছি।

বাঃ! তাহলে তো অনেকটাই জানো। আমার কাছে কি কারণে এসেছো? অতীত ইতিহাস তো তোমার জানা। আমার নাতনী তো আমায় বলেছে তুমি ইতিহাসের গল্প বলো! আর গ্রহের সাথে আগুনের সম্পর্ক কি?

স্যার, আমার মনে হয়, যেহেতু নক্ষত্র থেকেই গ্রহগুলোর উৎপত্তি, তা আগুনের গোলক থেকেই তো তাহলে আগুনের গোলকের সৃষ্টি। এই পৃথিবীর কথাই ধরুন না কেন। এখনো এর কেন্দ্র থেকে লাভা বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ এরা কিন্তু সত্যিকারের নিস্প্রভ নয়। ভেতরে ভেতরে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছেই। আর তাছাড়া এরা এককালে অগ্নিগোলক ছিল, আজ শান্ত ঠান্ডা, তা এদেরও তো ইতিহাস ছিল। আমি সেই কারনেই ওকে এগুলোর কথা বলব। তবে শনির পরে যে গ্রহগুলো আবিস্কৃত হয় তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন আমায়। ওদের আবিষ্কার কীভাবে হল, দূরবীন ছাড়া তো কোনভাবে ওদের দেখা সম্ভব নয়। তাও এত বড় কক্ষপথ যে বিশেষ করে নেপচুন, প্লুটো এদের তো দেখাই মুশকিল, বা আলাদা করে গ্রহ বলে চেনা দায়। এটা আমার নিজের কৌতুহল বলতে পারেন। আর তাছাড়া ইদানীং শুনছি নবম গ্রহ একটা আবিস্কার হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা তো অন্তত তাই দাবী করছে। সেটা সম্পর্কে কিছুই জানি না। কীভাবে বিজ্ঞানীদের মনে হল যে নবম গ্রহ একটা আছে? এই সমস্তই সংক্ষেপে আমি জানতে চাই।

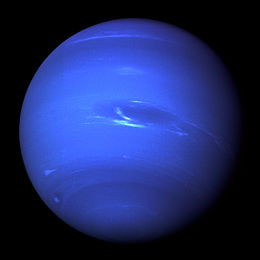

চিত্র ১: ইউরেনাস – শনির বাবা

ও, শোনো তবে। শনির পর থেকে শুরু করি। ১৬৯০ সালে জন ফ্ল্যামস্টিড নামে একজন বিজ্ঞানী বৃষ নক্ষত্রমন্ডলে এক অজ্ঞাত নক্ষত্র দেখতে পান। পাত্তা দেননি খুব একটা। আকাশে তো বহু তারা আছে। কে মাথা ঘামায়। সেই সময়ে বৃষ নক্ষত্রমন্ডলে প্রায় ছয়বার আলোকবিন্দুটিকে সনাক্ত করেন বটে, এবং তার লগবুকে লিখেও রাখেন। নাম দেন ৩৪ টাউরি, কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু লেখেননি। অবশ্য তার আগে অনেকেই একে দেখেছেন। ১২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিপারর্কোস একে প্রথম দেখেন বলে দাবী করা হয়। ওনার গ্রন্থে এই গ্রহের উল্লেখ আছে তারা হিসাবেই। ফরাসী মহাকাশবিজ্ঞানী লেমোনিঁয়র একে প্রায় বারো বার দেখেন। কিন্তু দেখলে কি হবে, ওটা যে তারা নয়, গ্রহ তা এদের মাথায় ঢোকে নি। মাথায় ঢোকে হার্সেলের। ১৭৮১ সালে গায়ক তথা শখের মহাকাশবিজ্ঞানী হার্শেল আর তার বোন ক্যারোলিন, দুজনে মিলে বানিয়েছিল যে দুরবীন তাতে মিথুন রাশিতে ধরা পড়ে গ্রহটা। তারা অবাক। হলুদ–সবুজ রঙের জিনিসটা ধুমকেতু কি না তা নিয়ে ভাই–বোনে মতবিরোধ। দেখা যায় ওটার কক্ষপথ বৃত্তাকার। এতএব ওটা যে গ্রহ সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তখনই। হইহই পড়ে যায়। রাজা খেতাব দেন। এক ধাক্কায় বড়লোক, বড় মানুষ, বড় বিজ্ঞানী। তবে নামকরন নিয়ে গোলযোগ শুরু হল। কেউ বলে নাম হোক হার্শেল, হার্শেল বলে, নাম হোক জর্জিয়ান সাইডাস (তখন ব্রিটেনের রাজা ছিলেন তৃতীয় জর্জ), বাইরের বাকি বিজ্ঞানীরা ও নামে ডাকতে নারাজ। এতএব আট বছর পরে যে বছর তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম আবিস্কৃত হয়, সেই মৌলের নাম অনুসারে নাম রাখা হয় ইউরেনাস। আরো একটা কারন হিসাবে বলা হয়, গ্রীক পুরাণে বৃহস্পতির পিতা শনি, আর শনির পিতা ইউরেনাস। তাই এর নামও ইউরেনাস। পরবর্তীকালে ভয়েজার ২ –কে যখন পাঠানো হল, এবং তার দেওয়া ছবি অনুযায়ী দেখা গেল এর ২৭ টি উপগ্রহ (এখনো পর্যন্ত) আছে, এবং আছে শনির মত অসংখ্য বলয়। এই বলয়গুলোর বেধ মাইক্রোমিটার থেকে সর্বোচ্চ ১ মিটার পর্যন্ত। এ পর্যন্ত অন্তত দুটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের বিস্তৃতি কয়েক কিলোমিটার। এই বলয়গুলোর উপাদান উপগ্রহের খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত বলেই অনুমান করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৩টি উজ্জ্বল বলয় সম্পর্কে ধারণা করা গেছে। এদের বলয়গুলোর রঙ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। হাল্কা ধূসর, লাল, নীল রঙের বলয় দেখা যায়। তাই সব মিলিয়ে ইউরেনাসকে দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে। আমার নিজের শনির চাইতে ইউরেনাসকে বেশি সুন্দর লাগে। মজার কথা কি জানো? এর একটি মেরু সূর্যের দিকে প্রায় ৪২ বৎসর থাকে, এই সময় অন্য মেরু অন্ধকারে থাকে। আর র উপরিতলের গড় তাপমাত্রা –১৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে শীতলতম অবস্থায় তাপমাত্রার পরিমাণ দাঁড়ায় –২২৪ সেলসিয়াস। বিষুব অঞ্চলে প্রায় ২৫০ মিটার/সেকেন্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়।

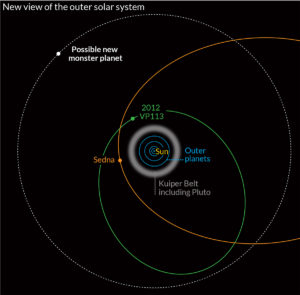

চিত্র ২: নেপচুন – সম্ভাব্য পাঁচ দৈত্যগ্রহের একটি

কিন্তু সমস্যাটা হল ইউরেনাসের কক্ষপথ যেরকমটা হওয়া উচিত ছিল, সেরকম আদৌ পাওয়া গেল না। চল্লিশ বছর ধরে এর কক্ষপথ বিচার করতে গিয়ে হিমসিম খেল লোকজন। কেপলার, নিউটনের সূত্র মেনে চললে, এবং বৃহস্পতি ও শনির আকর্ষনের তীব্রতায় যতটুকু বিচ্যুত হওয়ার কথা তেমনটি ধরে গণনা করলে কক্ষপথ যেমন হওয়া উচিত ছিল, আদৌ তেমন হল না। মনে হচ্ছে তার কক্ষপথ কীসে যেন ধাক্কা খেয়ে বারবার গতি হারাচ্ছে। পথে কোন গ্যাসের আস্তরণে ধাক্কা খেয়ে এরকম হচ্ছে? না আর কোন কারণ আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে দু’জন বিজ্ঞানী (অ্যাডামস এবং লেভেরিয়ার) বললেন, আসলে ওটাকে টানছে আরেকটা গ্রহ। তা ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা রোসো, আমরা ওটাকে খুঁজে বের করছি।

ব্যাস, দুজন বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে খুঁজতে লেগে গেলেন। বেরও করে ফেললেন। রাতের আকাশে অমুক সময়ে তমুক স্থানে দুরবীন তাক করলে অবশ্যই দেখা মিলবে সবেধন নীলমণিটির। তাঁরা তাঁদের দেশের মানমন্দিরকে অনুরোধও করলেন। কিন্তু মানমন্দিরের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তারা কথা শুনবে কেন? অবশেষে জার্মান বিজ্ঞানী গাল এগিয়ে এলেন। তিনি ও তার সহকারী তাগ করলেন সেই দিকে, সেই সময়ে। আবিস্কৃত হলেন নেপচুন, সমুদ্রের দেবতা। এই আবিষ্কারের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার কি জানো? আগে অঙ্ক কষে তারপরে আবিষ্কার। একজন (দমিনিক আরাগো) তো বলেই ফেললেন, ‘নেপচুন আবিষ্কার হল কলমের ডগা দিয়ে।’ ইউরেনাসের মত নেপচুনেরও অনেকগুলো উপগ্রহ। প্রায় ১৪ টি উপগ্রহ নিয়ে নেপচুনের ঘর সংসার।

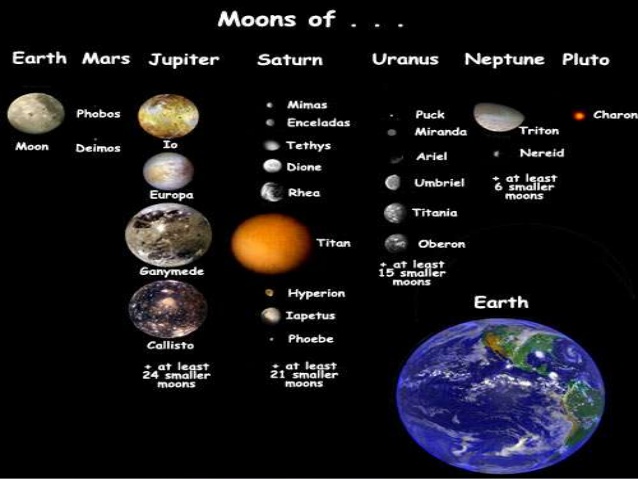

চিত্র ৩: নরকের অধিপতি ও তার স্যাটেলাইট

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও দেখা গেল, ইউরেনাসের কক্ষপথের গতি ভারসাম্যহীনতা নেপচুনের আকর্ষণ বল দ্বারা মিটছে না। আরোও কোন আকর্ষণ বল অবশ্যই কাজ করছে। আরো কোন গ্রহ কি? ধরপাকড় শুরু হল। অঙ্ক কষা, দুরবীন তাগ করার হুল্লোড় পড়ে গেল। প্ল্যানেট এক্স –কে খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন আর সব বিজ্ঞানীদের সাথে সাথে লোয়েব। এই লোয়েব কিন্তু তখনকার দিনে কুখ্যাত। ইনি দাবী করেন, মঙ্গলগ্রহে উন্নত প্রাণী বসবাস করে। তাদের পরিখা, নালা তারই সাক্ষ্যপ্রমাণ, দুরবীনে দেখা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে তাকে নিয়ে দারুন হাসাহাসি। এমতাবস্থায় ধনকুবের লোয়েব তার বানানো মানমন্দিরে বসে চেষ্টা করলেন গ্রহটিকে আবিস্কার করার, কিন্তু পারেন নি। পর্যবেক্ষণ চালানো অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় এবং তার ১৪ বছর পর ওই মানমন্দির থেকেই আবিষ্কৃত হয় প্ল্যানেট এক্স। মানমন্দিরের কর্তাব্যাক্তিরা নাম দেন প্লুটো – নরকের দেবতা।

এখন সমস্যা হল গ্রহটিকে নিয়ে। এই প্লুটো গ্রহের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না। প্লুটো নিজেই একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। শ্যারণ, প্লুটোর উপগ্রহ আকারে প্লুটোর অর্ধেক। প্লুটো বাকী আটটা গ্রহের সাথে একই তলে অবস্থিত নয়। প্রায় ১৭ ডিগ্রী ত্যারছা করে ঘোরে। অনেকে বলতে লাগলেন, প্লুটো নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, তালেগোলে ছিটকে গিয়ে এরকম বাউন্ডুলে হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া তার আশেপাশেই আছে বিখ্যাত কুইপার বেল্ট। ওখান থেকেই তোমাদের ভাষায় ‘টাসকি’ খেয়ে সরে এসেছে কি না তা কে বলবে? মোট কথা, বিজ্ঞানীরা বেঁকে বসলেন একে গ্রহের সংসারের সদস্য বানাতে। তার ওপর ‘সেডনা’ (মতান্তরে জেনা) আবিষ্কার হওয়াতে ঝামেলা বাড়ল। সেডনা প্লুটোর থেকে আকারে বড়। কিন্তু হলে কি হবে? সে হল ‘কুইপার বেল্ট অবজেক্ট’ (KBO), মানে কি না গ্রহানু, ‘নট্’ গ্রহ। নাকালের একশেষ। ২০০৬ সালে গ্রহের নতুন সংজ্ঞা যা হল তাতে সেডনা আর প্লুটো দুজনেই তার শর্তপূরণে অক্ষম। অবশেষে ঘোষণা হয় যে, প্লুটো হল বামন গ্রহ। কোন গ্রহই নয়। এই রিসেন্টলি, ২০১৫ সালে নিউ হরাইজন প্লুটোর একদম কাছাকাছি গিয়ে একে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে।

চিত্র ৪: অজ্ঞাত গ্রহের সম্ভাব্য কক্ষপথ

এখন সমস্যা আবার একটা শুরু হল। বিজ্ঞানীদের হিসাবে পাঁচটা জায়েন্ট প্ল্যানেট থাকার কথা। আছে চারটে। আরেকটা কই? ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা KBO আবিস্কার ও তাদের গতিপথের প্রকৃতি দেখে ধারণা হল ওইখানে আরেকটা বড় কোন গ্রহ থাকার ফলে এমন ভজোকটো ব্যাপার ঘটছে। প্লুটোর মতন ওদের কক্ষপথও আটটা গ্রহের তলে নেই। একটু কোণ করে উপরে–নীচে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর অবাক ব্যপার, সবকটা KBO একই সময়ে কক্ষতল ভেদ করে। আর তাও কখন? না যখন ওরা সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে। এতএব, তৈয়ার মাঝি, চালাও পানসি। কুইপার বেল্টে যে ভারী গ্রহটি ‘ছেঁড়খানি’ চালাচ্ছে তাকে পাকড়াতেই হবে এবার। তাহলে কেমন হবে সেই নবম গ্রহ? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান, ওটা সুপার–আর্থ। পৃথিবীর দশ গুণ ভারী। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ৩,৭৫০ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে। অর্থাৎ, সূর্য থেকে পৃথিবীর প্রায় ২৫০ গুণ দূরত্বে। কত সময় লাগছে নবম গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ করতে? আমাদের হিসেবে ২০,০০০ বছর! তাকে পাবে কি করে? কেউ জানে না। এ হল অনেকটা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোজার মতন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের একটাই গান “হাল ছেড়ো না বন্ধু”। এখন পরিকল্পনা চলছে, কোন উপগ্রহ নবম গ্রহের সন্ধানে পাঠাতে। কারণ পৃথিবীতে বসে দুরবীনের সাহায্যে সে গ্রহকে সনাক্ত করা রীতিমতো কঠিন।

বাপরে! এত্তসব ব্যাপার!

হুঁ… আর একটা মজার কথা কি জানো?

কি?

ব্যাসদেব ‘নবগ্রহস্তোত্রম’ আবিস্কার করে গেছেন পুরাকালেই। তা মহাভারতের কথককারকে মহাভারতের সময়কালেই ধরা হলে, মনে করো, ১৫০০ বা ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই কিন্তু ভারতীয়রা বিশ্বাস করত, আকাশে ন’টা গ্রহ আছে। তারা কিভাবে এই বিশ্বাস করেছিল, ভগবান জানেন। কিন্তু এক্কেবারে ঠিক ন’টা!!! অবশ্য এক্ষেত্রে সূর্যকে আর চন্দ্রকে বাদ দিলে, প্লুটো গ্রহের তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার পর আমার মনে হাসি এসেছিল। কিন্তু এখন তাদের বিশ্বাসকে আর কল্পনাশক্তি বলতে ভয় লাগে। আর যাই হোক, ওই প্ল্যানেট এক্স আবিস্কার হলে কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কুর্ণিশ জানাতেই হবে।

২

চিত্র ৫: চাঁদমামা

স্যার, উপগ্রহগুলোর সম্পর্কে কিছু বলুন না…

চাঁদ পৃথিবীর অংশ ছিল, জানো তো?

হ্যাঁ স্যার… আর চাঁদের কোন আহ্নিক গতি নেই। আমরা আবহমানকাল ধরেই চাঁদের একটা পিঠই দেখতে পাই। সে আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমানে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যত দূরে সরছে, জোয়ার ভাটার আকর্ষণ তত কমে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে এই আকর্ষণ একদিন নষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয়, ‘বেরিকেন্দ্র’ নামে যে অক্ষের সাপেক্ষে পৃথিবী এবং চন্দ্রের ঘূর্ণনের ফলে যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং কেন্দ্রবিমুখী বল সৃষ্টি হয় তা পৃথিবীতে জোয়ার–ভাটা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। জোয়ার–ভাটা সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হয় তার কারণে বেরিকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে পৃথিবী–চাঁদের যে কক্ষপথ রয়েছে তাতে বিভব শক্তি কমে যায়। এই কারণে এই দুইটি জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্ব প্রতি বছর ৩.৮ সেন্টিমিটার করে বেড়ে যায়। যতদিন না পৃথিবীতে জোয়ার–ভাটার উপর চাঁদের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রশমিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত চাঁদ দূরে সরে যেতেই থাকবে এবং যেদিন প্রশমনটি ঘটবে সেদিনই চাঁদের কক্ষপথ স্থিরতা পাবে।

তার মানে তখন চাঁদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তখন ধ্রুবক?

ঠিক তাই… আর প্রাচীনকালে সবাই চাঁদকে গ্রহ হিসাবেই ধরত। এরিস্টটল তো বলেই বসলেন, চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখছি, সেই দিকটায় সাগর আছে। তাই ওদিকটার নাম মারিয়া (Maria, মারে – ল্যাটিনে এর অর্থ সাগর)। সব গোলমালের অবসান করলেন গ্যালিলিও তার দুরবীন দিয়ে। দেখলেন, ওগুলো এবড়ো খেবড়ো পাহাড় পর্বত ছাড়া আর কিছুই নয়। চাঁদে স্ট্যলাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট আছে বটে, তবে জলের চিহ্নমাত্রও নেই সেখানে এমনটা দাবী করা হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের অ্যাপোলো অভিযানে চাঁদ থেকে আনা পাথরখণ্ড পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রথম দাবি করেছিলেন যে, চাঁদে জল রয়েছে। তারপর ভারত তাদের প্রথম চন্দ্রাভিযানের (চন্দ্রযান–১) পর একই দাবি করে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান–১ ছাড়াও দুটো মার্কিন নভোযানের (ডিপ ইমপ্যাক্ট ও ক্যাসিনি) পাঠানো উপাদান বিশ্লেষণ নিশ্চিত হয়ে এমন দাবি উত্থাপন করেন। ভারতীয় নভোযানটি নাসা‘র সরবরাহকৃত চন্দ্রপৃষ্ঠের ২–৩ ইঞ্চি গভীরে অনুসন্ধানক্ষম মুন মিনারেলজি ম্যাপার (এম৩) নামক একটি যন্ত্রের সহায়তায় চন্দ্রপৃষ্ঠের মেরু অঞ্চলে সূর্যের প্রতিফলিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরীক্ষা করে প্রমাণ পায় যে চাঁদের মাটির ১০,০০,০০০ কণায় জলের কণা হলো ১,০০০। গবেষণায় চন্দ্রপৃষ্ঠের পাথর ও মাটিতে প্রায় ৪৫% অক্সিজেনের প্রমাণ মিলেছে। তবে হাইড্রোজেনের পরিমাণ গবেষণাধীন রয়েছে (২০০৯)। অবশ্য গবেষণায় এও বলা হয় যে, চাঁদের মেরু অঞ্চলের নানা গর্তের তলদেশে বরফ থাকলেও চাঁদের অন্য অঞ্চল শুষ্ক। চাঁদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর ঘূর্ণন ধীরতর হতে হতে একটি নির্দিষ্ট গতিতে এসে locked হয়ে যায়। পৃথিবী দ্বারা সৃষ্ট জোয়ার–ভাটা সংক্রান্ত বিকৃতির সাথে সম্পর্কিত ঘর্ষণ ক্রিয়ার কারণেই এই লকিং সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, চান্দ্র কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা থেকে যে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তার কারণে পৃথিবী থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগ দৃশ্যমান হয়ে উঠে। এই পরিবর্তনের ক্রিয়াটিকে লাইব্রেশন বলা হয়।

বাকি উপগ্রহগুলোর সম্পর্কে কিছু বলুন না…

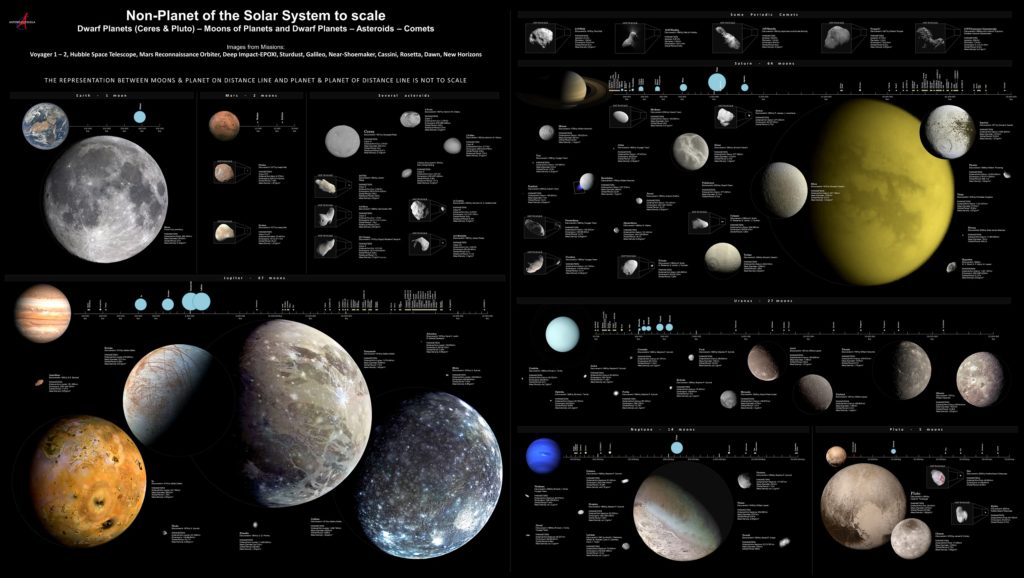

চিত্র ৬: স্যাটেলাইট/উপগ্রহ

মঙ্গলের তো দুটো উপগ্রহ – ফোবোস আর ডিমোস। জুপিটারের এখোনো পর্যন্ত ৪৭টা উপগ্রহ আবিস্কার হয়েছে। সবক’টার নাম তোমায় বলতে গেলে আমায় বই খুলতে হবে। তবে এটুকু বলি, সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গাইনামেডে। এছাড়া ক্যালিস্টো, আইও, ইউরোপা, থিবে, মেটিস এইরকম আরো আছে। শনিও কম যান না, কমপক্ষে ২১টা উপগ্রহ আছে, যার মধ্যে প্রধান টাইটান, নাম তো শুনেইছ। এছাড়া রিহা, ডাইওনে, প্রমেথিয়াস, প্যান্ডোরা, এটলাস ইত্যাদি। ইউরেনাসের ২৭ টা – টাইটানিয়া সবচেয়ে বড়। এছাড়া আছে এরিয়েল, মিরান্দা, পোর্শিয়া, ওফেলিয়া, কিউপিড ইত্যাদি ইত্যাদি। নেপচুনের ১৩ টার মধ্যে ট্রিটন সবচেয়ে বড়। প্লুটোর কিন্তু শ্যারন ছাড়াও ছোট্ট ছোট্ট দুটো উপগ্রহ আছে – নিক্স আর হাইড্রা। এরিস, আরেক বামন গ্রহের আছে একটি উপগ্রহ – ডিসনোমিয়া। এই হল মোটামুটি লিস্টি।

বাপ রে…!!!

আমাদের সৌর জগতের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৪০টি প্রাকৃতিক উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬২টি উপগ্রহ গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, ৪টি উপগ্রহ ঘূর্ণায়মান আছে বামন গ্রহ–কে কেন্দ্র করে এবং অন্যগুলো ক্ষুদ্র সৌর জাগতিক বস্তু–কে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান আছে। অন্যান্য তারা এবং তাদের গ্রহদেরও উপগ্রহ রয়েছে। সবার সম্বন্ধে বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া আমার ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘড়িতে ক’টা বাজে তা খেয়াল আছে?

ও হ্যাঁ তাই তো! আপনার বিশ্রাম আজ আর নেওয়া হল না।

সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমার এ ব্যাপারে কথা বলতে বেশ ভালই লাগে। তুমি বরং কাল এইসময় আবার এসো। তোমারও তো বোধহয় আজ খাওয়া হয় নি? এখন ক্লাস আছে?

হ্যাঁ…

আগে কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর ক্লাসে যেও কিন্তু। না খেলে শরীর খারাপ লাগবে।

আচ্ছা স্যার।

পরের বার তোমাকে সপ্রভ আলোকবস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। নক্ষত্র আর তাদের বিচিত্র জীবনশৈলী…

অবশ্যই স্যার। আমি অবশ্যই আসব।

চিত্র ৭: এক টুকরো চার্ট – বিস্তারিত উইকিপিডিয়াতে উপলব্ধ আছে

৩

আসি স্যার।

এসো।

ছাত্রী দেখলো প্রফেসার একটু মুচকি হাসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছাত্রীর কাকা কিন্তু গত পরশু এসেছে, জানো নিশ্চই।”

ছাত্রী নীরব। মুখে একরাশ আবীর। মাথা নীচু। কী লজ্জা! প্রফেসর একই রকম মুখ করে বললেন, “পারলে আমাদের বাড়ী এসো। আগুন নিয়ে কালচার করছ তো, ও তোমাকে একটা ব্যাপারে হেল্প করতে পারবে। আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে কাজ করছে তো, তার ইতিহাস ও তোমাকে আমার থেকে ভাল বলতে পারবে।”

ইয়ে… উম… চেষ্টা করব স্যার আসার।

না না এসো। বড়বউ (ছাত্রীর মা, প্রফেসরের বড় পুত্রবধূ) তোমায় খুব পছন্দ করেন। সেও একবার তোমায় দেখা করতে বলেছে। আসলে আমারও ভাল লাগবে। মহাকাশ সম্পর্কে বেশ কিছু জার্নাল আর বই আমি তোমাকে দিতে পারব।

আচ্ছা স্যার, আসব…

শেষ কথাগুলো প্রায় শোনা গেল না বটে, কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতায় প্রফেসর আন্দাজ করে নিলেন, তার ছাত্রী কি উত্তর দিল। আস্তে আস্তে নতমুখী লাজুকলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রফেসর জানলা দিয়ে দেখলেন, তার ছাত্রী মাথা নীচু করে কলেজ বারান্দা দিয়ে টুকটুক করে হেটে যাচ্ছে। নিজের মনেই নিজে বললেন, “তোমাকে ছাত্রী হিসাবে আমার যতটা পছন্দ, পুত্রবধূ হিসাবেও ততটাই পছন্দ।”

প্রফেসর নোট্সের খাতাটা হাতে তুলে নিলেন। আজকে আপেক্ষিকতাবাদ পড়াতে হবে…

[সব চরিত্র কাল্পনিক]

[ক্রমশ]

Tags: দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রবন্ধ, সুমন দাস

Series ta darun cholche. Porer part er opekhyay roilam.

অনেক ধন্যবাদ দাদা। আপনার উৎসাহ না থাকলে এতদুর এগোনো যেত না…

দারুণ। খুব ইনফরমেটিভ। জেনারেলি এই ধরনের লেখা একটানা পড়তে একটু বোরিং লাগে, কিন্তু কথোপকথনের সুর আর আপনার লেখনশৈলী সেই সুযোগই দেয়নি। তবে একটা প্রশ্ন আছে।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের জায়গায় আছে ‘মিথুন রাশিতে ধরা পড়ে গ্রহটা’… রাশিতে গ্রহ ধরা পড়ে..! মানেটা একটু ক্লিয়ার হলে ভালো হত।

নিতান্ত একজন ছাত্রীর মতো প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলাম।

প্রথমেই আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই লেখাটা মন দিয়ে পড়ার জন্য। কৌতুহল জাগিয়ে তোলাতেই আমার সার্থকতা।

আমাদের মাথার ঠিক ওপরে রয়েছে রাশিচক্র। আর অনেক দূরে থাকার ফলে আমাদের চোখে এরা প্রায় স্থির আর গ্রহগুলো তুলনামূলক অনেক কাছে থাকার দরুন গ্রহগুলো এদের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করছে বলে মনে হয় – অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাশিচক্র আর তার আগে গ্রহরা। এতএব আমাদের চোখে কোনো গ্রহের অবস্থান আপনি কীভাবে নির্ণয় করবেন? অবশ্যই এই রাশিচক্রের অবস্থানের প্রেক্ষিতে। রাশিচক্রের নক্ষত্রগুলো এতদূরে থাকে যে এদের সরণ প্রায় শূণ্য। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এদের নির্দিষ্ট জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রহগুলো অনেক কাছে থাকার দরুন আমাদের চোখে এদের আপেক্ষিক বেগ অনেক বেশি। চাঁদের মতন এদেরকেও মনে হয় সন্ধ্যায় উঠে ভোরে অস্ত যাচ্ছে। তাই যখন কোন Celestial Body -র অবস্থান আমরা নির্ণয় করতে যাই, তখন কোন সময়ের সাপেক্ষে সেই Body টা ঠিক কোন রাশিচক্রে আছে সেটা বললেই আমরা বুঝে নিতে পারি।

Pore darun laglo.. Onek information ache..mohakash somporkito bishoy khub bhalo lage.. Agroho ar koutuholer resh puro lekhtatai khubii bhalo legeche… Next part er jonno oppekhha roilo…

অনেক ধন্যবাদ। আশা করি বাকি পর্বগুলোও আপনার ভাল লাগবে। খুব ভাল হয় আগের পর্বগুলি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত পেলে।