অপার্থিব মেধার সন্ধানে

লেখক: সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

লেখক – সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

অলংকরণ – দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

পর্ব ৪

অসৌরগ্রহ

“হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা আমার মনে আছে। সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো বাদ দিয়ে আমাদের এই গ্যালাক্সির অন্যান্য তারাদের যে গ্রহ আছে যাদেরকে এখন আমরা Extra-solar planets বা Exoplanets বলি বা বাংলায় অসৌরগ্রহ বলা যেতে পারে – তাদের সন্ধান কীভাবে পাওয়া গেল? তাই তো?” –বরকুমরিফ-এর পাউচ থেকে তামাক নিয়ে পাইপে ঠাসতে ঠাসতে প্রফেসর মহাকাশভট্ট আমাকে বললেন।

আমি বললাম – “আপনি একদম সঠিক স্যার”।

আজ রবিবার। আমি আর স্যার লাঞ্চ সেরে স্যারের স্টাডিতে এসে বসেছি। আজকের আলোচনা অসৌরগ্রহ নিয়ে। লাঞ্চ বেশ ভালোই হল। স্যারের রান্না যে করে জলধর – আজকে বানিয়েছিল সুইট কর্ন সূপ, মাশরুম চিলি, মিক্সড ফ্রাইড রাইস আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। ডেসার্ট ছিল আইসক্রিম আর কোকোনাট ডাম্পলিং। স্যার তাঁর ল্যাপটপটা খুলে কতকগুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বার করলেন। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন – “আগে আমাকে বল গ্রহ বলতে তুমি কি বোঝো”।

– “সাধারণভাবে বলতে গেলে আকাশে যেগুলোর আলো উজ্জ্বল আর স্থির সেগুলো গ্রহ আর যাদের আলো ঝিকমিক করে সেগুলো তারা। গ্রহ আছে ন-টা – অবশ্য এখন প্লুটোকে বাদ দিলে আটটা আর এরা সবাই সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। আর তারাদের তুলনায় গ্রহদের দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়”।

– “হ্যাঁ আমরাও ছোটবেলায় গ্রহ বলতে এরকমই পড়েছি। গ্রহের ইংরেজি তো প্ল্যানেট। এই প্ল্যানেট কথাটা এসেছে প্রাচীন গ্রীক ভাষা আস্তির প্ল্যানিতিস থেকে যার অর্থ ভ্রাম্যমাণ তারা। কিন্তু গ্রহের প্রকৃত সংজ্ঞা তা নয়। সাধারণভাবে গ্রহতারাদের নাম প্রাচীনকাল থেকে যা চলে আসছে, তা আসছে। কিন্তু বর্তমানে এই মহাজাগতিক বস্তুদের নাম কী হবে অর্থাৎ যেগুলো নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তাদের সংজ্ঞা কী হবে, কী ভাবে তাদের শ্রেণীবিভাগ হবে – সব ঠিক করে একটি সংস্থা যার নাম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন বা IAU। ২০০২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহের সংজ্ঞা ছিল কোনও মহাজাগতিক বস্তু যার ভর হবে প্লুটোর ভর থেকে শুরু করে উর্দ্ধসীমায় বৃহস্পতির দশ গুণ ভরের মধ্যে এবং তা কোনও বস্তু যার ভেতর নিউক্লিয় বিক্রিয়া হচ্ছে – তাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরবে। ২০০৬-এ এসে কিন্তু গ্রহের এই সংজ্ঞা বদলে গেল”।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম – “বৃহস্পতির দশ গুণ কেন স্যার?”

স্যার বললেন – “ভালো প্রশ্ন করেছ। তার আগে আমরা খুব সংক্ষেপে এই গ্রহ বা তারাদের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে একটু বলি যাতে তোমার বুঝতে সুবিধে হয়। গ্রহদের গঠনের এই তত্ত্বটিকে বলে ‘প্রোটো-প্ল্যানেট হাইপথেসিস’ যার মূল কথা হল ছোট ছোট পদার্থকণা একসঙ্গে জুড়তে জুড়তে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে আর এইভাবে একদিন বড় গ্রহ, তারায় পরিণত হয়। তুমি জান গ্রহ তারা যাই বল উৎপত্তি হয় নীহারিকা থেকে যা কি না হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাস আর ধাতব ধূলিকণার শত শত আলোকবর্ষব্যাপি দানবাকৃতি মেঘ। আমাদের এই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো কথাই বলি। প্রায় চারশ ষাট কোটি বছর আগে এই সৌরমণ্ডলের যায়গায় ছিল এক নীহারিকা। কোনও কারণবশতঃ এই মেঘের কেন্দ্রীয় কোনও অংশে সাময়িক বিশৃংখলা দেখা দেয় ও সেই অংশের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে কিছু পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়ে একটা থোকার মতন হয়। এই থোকার মাধ্যাকর্ষণের জন্য আরও পদার্থ এসে জমা হয় ও ক্রমে ক্রমে সেই মেঘ ভেতর দিকে ধসে পড়ে একটা ঘূর্ণায়মাণ চাকতিতে পরিণত হয়। এই চাকতির কেন্দ্রস্থলের মাধ্যাকর্ষণ-জনিত চাপ যত বাড়ে, কেন্দ্র তত ঘনীভূত হয় ও তত তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। একে বলে প্রোটো-স্টার। এইভাবে তাপমাত্রা যখন দেড় কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন তাপ-নিউক্লিয় প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম পরমাণু হতে শুরু করল। এইভাবে আমাদের সূর্য নামক তারার জন্ম হল।

নীহারিকার প্রায় নিরানব্বই শতাংশ দিয়ে সূর্যের সৃষ্টি। আর চাকতির বাকি যা এক শতাংশ রইল তার থেকে একই ভাবে গ্রহগুলোর সৃষ্টি হল। প্রথমে পদার্থের কণা, ধুলো ও গ্যাসের ছোট ছোট ডেলার সৃষ্টি হয় যাকে বলে প্রোটো-প্ল্যানেটস আর এগুলো আবার মাধ্যাকর্ষণের জন্য একত্র জুড়ে গ্রহগুলোর সৃষ্টি করল। এই গ্রহগুলো সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের জন্য সুর্যকে কেন্দ্র করে আপন আপন কক্ষপথে ঘুরতে লাগল। কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান অন্যান্য গ্যাস, ধুলো ও পদার্থকে গ্রহই টেনে নেয়। সেইজন্য কোনও গ্রহের কক্ষপথে গ্রহ ছাড়া আর কোনও ছোট গ্রহ বা গ্রহাণু দেখতে পাবে না। সূর্যের প্রবল উত্তাপ সব গ্যাসীয় পদার্থকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়। সিলিকেট জাতীয় পাথুরে ও ধাতব পদার্থগুলি সূর্যের উত্তাপ খানিকটা নিতে পারে বলে যেগুলোকে আমরা ইনার প্ল্যানেটস বা ভেতরের গ্রহ বলি অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে কঠিন পদার্থ বেশী আর আউটার প্ল্যানেটস অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন – এদের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ বেশি আর সে কারণে এদের গ্যাস জায়েন্টস বলা হয়। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে আছে কোটি কোটি ছোট বড় গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েডস যাকে পাথরের টুকরোও বলতে পার, যারা দানা বেঁধে কোনও গ্রহে পরিণত হতে পারেনি।

এখন দেখ প্রোটো-স্টারগুলো বড় হতে হতে যখন এমন আকারে পৌঁছায় যে মাধ্যাকর্ষণের চাপে উত্তপ্ত হয়ে তাপ নিউক্লিয় প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায় তখন তাদের তারা বলি। কিন্তু যদি তার আগে এসে পদার্থের অভাবে গঠন প্রক্রিয়া থেমে যায় তখন আর তাপ নিউক্লিয় প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে না কিন্তু উত্তপ্ত হওয়ার জন্য শুধু তাপ বিকিরণ করতে পারে তখন তাকে বলে ব্রাউন ডোয়ার্ফ। এর ভর বৃহস্পতির ভরের চেয়ে পনের থেকে পঁচাত্তর গুণ হতে পারে। সুতরাং তার নীচের ভর যাদের তাদেরকে আমরা বলি গ্রহ। সাধারণভাবে এদের সর্ব্বোচ্চ ভর বৃহস্পতির ভরের দশগুণ ধরা হয়েছে। তবে তোমাকে আগেই বলেছি ২০০৬ সাল থেকে গ্রহের নতুন সংজ্ঞা হয়েছে।

এখন বলা হচ্ছে – সেই সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুকে গ্রহ বলা যেতে পারে

- যারা কোন তারা বা তারার অবশেষকে কেন্দ্র করে নিজস্ব কক্ষপথে ঘোরে,

- যাদের আপন মাধ্যাকর্ষণের জন্য গোলাকৃতি আকার নেবার পক্ষে যথেষ্ট ভর আছে,

- যাদের অভ্যন্তরে তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটার মতন যথেষ্ট পদার্থ ও ভরের অভাব,

- যাদের সন্নিহিত অঞ্চলে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের সীমানার মধ্যে আর কোনও রকম অবশিষ্ট পদার্থ নেই। অর্থাৎ কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে গ্রহের মাধ্যাকর্ষণে সব রকম পদার্থ ঝেঁটিয়ে পরিস্কার হয়ে যায়। সবই গ্রহের সঙ্গে জুড়ে যায় আর তেমন দুই একটা উপগ্রহ হয়ে গ্রহের চারদিকে ঘুরতে থাকে।”

আমি বললাম – “আচ্ছা বুঝতে পারলাম। কিন্তু স্যার প্লুটোর হঠাৎ গ্রহের লিস্ট থেকে নাম কাটা গেল কেন?”

“তার কারণ” – স্যার বললেন – “২০০৬ সালের আগে গ্রহের কোনও বিধিবৎ সংজ্ঞা ছিল না। যখন গ্রহের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ঠিক হল দেখা গেল প্লুটো সংজ্ঞা অনুযায়ী অন্যান্য শর্ত মানলেও চতুর্থ শর্তটি অর্থাৎ কক্ষপথ পরিষ্কার করার শর্তটি মানছে না। আসলে ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে একে নবম গ্রহ বলে ধরে নেওয়া হল। এবং বিজ্ঞানীরা এটাও ধরে নিলেন যে প্লুটোই শেষ কথা নয়। ১৯৫১ সালে ডাচ-অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরার্ড কিইপার চিন্তা করেন যে নেপচুন ছাড়িয়ে সৌরমণ্ডলে একটা চাকতির মতন বন্ধনী আছে যেখানে কোটি কোটি বরফে ঢাকা পাথুরে বস্তু আছে আর এখান থেকে মাঝে সাঝে স্বল্প পর্যায়কালের ধুমকেতুগুলো আসে। এই বন্ধনীর নাম দেওয়া হয়েছিল কিইপার বেল্ট। এটা অনেকটা অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের মতন। ১৯৯২ সালে দু-জন জ্যোতির্বিদ ডেভিড জেউইট ও জেন লু ছয় মাসের ব্যবধানে দুটি মহাজাগতিক বস্তু খুঁজে পান যাদেরকে বলা হয় ‘কিইপার বেল্ট অবজেক্টস’। পরে এরিস, সেডনা, অরকাস, ভরুনা ইত্যাদি নামের অবশ্য আরও প্রচুর ছোট বড় এ রকম বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনিতেই প্লুটো আমাদের চাঁদের চেয়েও আকারে ছোট – আর বাদ বাকিদের তো কথাই নেই – তারা প্লুটোর থেকেও ছোট। এর মধ্যে এরিস আবার আমাদের প্লুটোর থেকেও আকারে বড়। তা হলে প্লুটো আর গ্রহ থাকে কি করে। অনেক তর্কাতর্কির পর গ্রহদের তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত প্লুটোর নাম কাটা গেল। নাসার নিউ হরাইজন স্পেস ক্র্যাফট কিইপার বেল্টের ছবি পাঠাচ্ছে। আরও অনেক কিছু এবার জানা যাবে।

এ তো গেল সৌরগ্রহদের কথা। এবার আসি অসৌরগ্রহদের কথায় – যাদের বলা হয় এক্সট্রা সোলার প্ল্যানেট বা এক্সোপ্ল্যানেট। এরা আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে অন্যান্য তারাদের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রহ। যদিও বহুকাল আগে থেকে অনেকের মনেই এই অসৌর গ্রহের ধারণা ছিল। ষোড়শ শতকে বিজ্ঞানের শহিদ জিওর্দানো ব্রুনো যিনি প্রথম থেকেই কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছেন, ধারণা করে বলেছিলেন যে আকাশের তারাগুলো আমাদের সূর্যেরই মতন আর তাদেরও পৃথিবীর মতন বাসযোগ্য গ্রহ আছে। ১৯১৭ সালে প্রথম এই জাতীয় গ্রহের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা তখন করা যায় নি। ১৯৯২ সালের ৯ই জানুয়ারী বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওলসযান ও দেল ফ্রেইল একটি পালসার PSR1257+12-এর দুটি গ্রহ আবিষ্কার করলেন। এ দুটোই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত সনাক্ত করা অসৌর গ্রহ। ১৯৯৪ সালে এই পালসারের আর একটি গ্রহ পাওয়া গেল। ধারণা করা হল যে এরা পালসারের তারা অবস্থায় যে সুপারনোভা হয় তার কোনও অস্বাভাবিক অবশিষ্টাংশ থেকে দ্বিতীয় দফার গঠিত গ্রহ অথবা কোনও গ্যাস জায়েন্টদের সুপারনোভার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া পাথুরে অংশ।

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশেল মেয়র আর ডিডিয়ের কোয়েলজ ১৯৯৫ সালের ৬ই অক্টোবর প্রথম জানালেন যে তাঁরা পেগাসাস নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি প্রথম সারণীর তারা পেগাসি ৫১-র একটি গ্রহ খুঁজে পেয়েছেন। এর পর থেকে শুরু হয়ে গেল অসৌর গ্রহ ধরার প্রতিযোগীতা। নাসার (NASA) তথ্য অনুসারে আজকের তারিখ এই ২০শে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত তোমার ৩৭৭২টি অসৌর গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যার মধ্যে নয় নয় করেও ষোলটি গ্রহের অবস্থান আমাদের পৃথিবীর মতন বাসযোগ্য এলাকায়। একটা তার মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরের তারা প্রক্সিমা সেন্টরির গ্রহ। বেশ কয়েকটা গ্রহ আছে যাদের অবস্থান চল্লিশ ও তার থেকেও কম আলোকবর্ষের মধ্যে।

এবার তোমায় বলব কীভাবে এই অসৌরগ্রহদের সনাক্ত করা হয়। এদের খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। এক তাদের বিশাল দূরত্ব, দুই তাদের ক্ষুদ্র আকার, তিন তাদের নিজস্ব কোনও আলো নেই আর চার তারা তাদের অভিভাবক তারার উজ্জ্বল আলোয় ঢাকা পড়ে থাকে। আমরা আমাদের গ্রহগুলোকে দেখতে পাই তাদের ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে বলে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের আলোর একশ কোটি ভাগের এক ভাগ প্রতিফলিত করে, বৃহস্পতি করে চার ভাগ। খালি চোখে আমরা বড় জোর শনি গ্রহ অবধি দেখতে পাই। সুতরাং কোনও রকম টেলিস্কোপের সাহায্যেও এই অসৌর গ্রহদের প্রত্যক্ষ দেখা পাওয়া যাবে না। কাজেই কোনও পরোক্ষ পথ ধরে তাদেরকে সনাক্ত করতে হবে। সমস্ত এই ধরনের পরোক্ষ পদ্ধতিগুলো নির্ভর করে এই সব গ্রহরা তাদের অভিভাবক তারাদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করে।

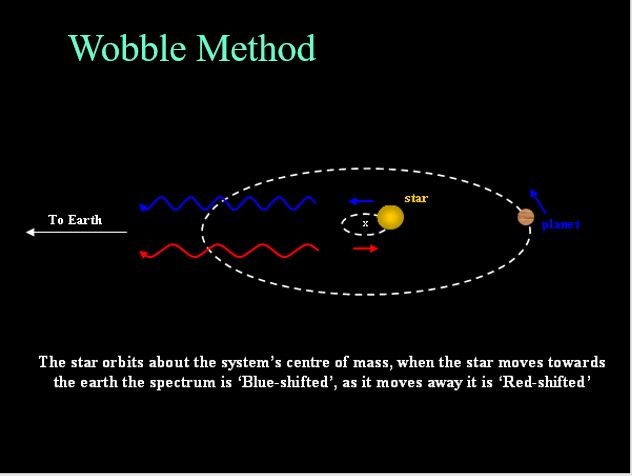

অসৌর গ্রহের সনাক্তকরনের সবথেকে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল রেডিয়েল ভেলসিটি পদ্ধতি বা ওবল পদ্ধতি। একে ডপলার স্পেক্ট্রোস্কোপিও বলে। অভিভাবক তারার স্বাভাবিক গতির বিচলন লক্ষ করে গ্রহদের সনাক্ত করা যায়। একটি গ্রহ তার কক্ষপথ ধরে অভিভাবক তারার মাধ্যাকর্ষণের জন্য তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। তারা যেমন গ্রহকে আকর্ষণ করছে তেমনই গ্রহও তারাকে আকর্ষণ করছে – যদিও তা তারার আকর্ষণের তুলনায় অনেক দুর্বল তবুও তার ফলে তারাটি তার ভরকেন্দ্র থেকে কিছুটা সরে আসে। ফলে তারাটি ঘুর্ণনের সময়ে ভরকেন্দ্রর চারধারে একটু টাল খেতে থাকে যাকে বলে ওবল করা আর ফলে তারার গতিপথ সোজা না হয়ে একটু ঢেউ খেলানো ধরণের হয়। তারা এবং গ্রহের ভরের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে তারা ভরকেন্দ্র থেকে কতটা সরবে। যদি এই তারা আর গ্রহ আমাদের পৃথিবীর দৃশ্যপথের লাইন বরাবর হয় তাহলে তারার এই ওবল করা সনাক্ত করা যাবে তারার আলোর ‘ডপলার সরণ’ থেকে”।

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম – “‘ডপলার সরণ’ মানে?”

স্যার বললেন – “বলছি। তার আগে তোমাকে জানতে হবে ‘ডপলার এফেক্ট’ বা ‘ডপলার ক্রিয়া’ কাকে বলে। ধর তুমি রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার ডান দিক থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজিয়ে আসছে। যখন গাড়িটা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে তুমি সাইরেনের শব্দটা কিছুটা শার্প বা তীক্ষ্ণ শুনবে আর তোমাকে ক্রস করে চলে যাবে তখন শব্দটা আবার কিছুটা ফ্ল্যাট বা কোমল শুনবে। যেটা হয় তা হল শব্দ যখন তোমার দিকে আসছে তখন তার কম্পাঙ্ক বেড়ে যায় আর যখন তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে তখন কম্পাঙ্ক কমে যাচ্ছে। শব্দের উৎস আর পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতির কারণে কোনও তরঙ্গ-সংকেতের কম্পাঙ্কের এই পরিবর্তন হওয়ার ঘটনাকে বলে ডপলার এফেক্ট। ১৮৪২ সালে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ক্রিস্টিয়ান ডপলার প্রথম এটি ব্যাখ্যা করেন। কম্পাঙ্ক যতটা বাড়ে বা কমে তার পরিমাণকে বলা হয় ডপলার শিফট বা ডপলার সরণ। শুধু শব্দ তরঙ্গই নয়, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রেও এই ডপলার এফেক্ট দেখা যায়।

চিত্র – ১ ডপলারের লাল ও নীল সরণ

এই ডপলার এফেক্টের বড় প্রয়োগ রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে। মহাজাগতিকবস্তু গুলি আমরা যে স্টাডি করি তা প্রধানতঃ তাদের পাঠান সংবাদ থেকে অর্থাৎ তাদের থেকে আসা গামা রে, এক্সরে, আলো, ইনফ্রারেড রে, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ মানে এক কথায় তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকে। আকাশে মহাজাগতিক বস্তুগুলো আবার সবই তো খুব গতিশীল। তাই পৃথিবীর দিকে আসা তাদের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গেরও ডপলার সরণ হবে। তুমি জান তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরস্পর বিপরীত আনুপাতিক। কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি মানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাওয়া আর কম্পাঙ্ক কমে যাওয়া মানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া। পদার্থ কণা আর আলো উভয়েরই দ্বৈত সত্তা আছে অর্থাৎ কণা এবং আলো উভয়ের মধ্যেই একদিকে যেমন কণার বৈশিষ্ট আছে তেমনি অপরদিকে তরঙ্গের বৈশিষ্টও আছে। আলোর কণাকে বলা হয় ফোটন। পদার্থের কণার সঙ্গে যখন আলোর কণার সংঘাত হয় তখন পদার্থ-কণা ফোটনের শক্তি শোষন করে উচ্চ কক্ষপথে গিয়ে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এই অবস্থায় যদি আমরা স্পেক্ট্রোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করি তা হলে বর্ণালির যে কম্পাঙ্ক ব্যান্ডের আলো শোষিত হয়েছে সে যায়গায় কালো রেখার মতন দেখব। একে বলে অবশোষণ ব্যান্ড। এখন আলোর বর্ণালির বেগুনী-নীল রঙের দিকের কম্পাঙ্ক বেশী আর লাল রঙের দিকের কম্পাঙ্ক কম। তাই কোনও তারা যখন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে তখন তার আলোর বর্ণালিতে এই অবশোষণ ব্যান্ডকে কিছুটা নীল রঙের দিকে সরে যেতে দেখা যায়। কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সরণকে বলে ব্লু-শিফট বা নীল সরণ আর যখন দূরে সরে যায় তখন অবশোষণ ব্যান্ডকে কিছুটা লাল রঙের দিকে সরে যেতে দেখা যায়। কম্পাঙ্ক হ্রাসের সরণকে বলে রেড শিফট বা লোহিত সরণ (চিত্র ১)। এই ডপলার সরণ থেকে আমরা অ্যাস্ট্রোনমির বহু ধরণের তত্ত্ব পেতে পারি।

চিত্র – ২ ওবল বা রেডিয়েল ভেলসিটি পদ্ধতি

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে এই ডপলার সরণ থেকে আমরা কোনও তারার রেডিয়েল ভেলসিটি বা তারাটা আমাদের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে আর কী গতিতে আসছে বা যাচ্ছে তার হিসেব পেতে পারি। এবার যদি কোনও তারাকে দেখা যায় সে তার ভরকেন্দ্রর চারপাশে পাক খাচ্ছে তা হলে বুঝতে হবে কোনও গ্রহজাতীয় বস্তু তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আর তা ধরা যাবে তারার আলোর বর্ণালির ডপলার সরণ থেকে। ঘূর্ণনকালে তারা পর্যায়ক্রমে একবার পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসবে আবার দূরে সরে যাবে যা ব্লু-শিফট ও রেড-শিফটের পর্যায়ক্রম পরিবর্তন থেকে বোঝা যাবে (চিত্র ২)। যেগুলো আমাদের বৃহস্পতির চেয়েও অনেক বড় গ্রহ সেগুলোর তারাকে আকর্ষণের শক্তিও বেশী – তাই তাদের ক্ষেত্রে ডপলার সরণের পরিমাপ করা কঠিন নয় কিন্ত যেগুলো ছোট ছোট গ্রহ তাদের ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত সঠিক স্পেক্ট্রোস্কোপিক পরিমাপের প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে তারাদের রেডিয়াল ভেলসিটি মেপে অসৌরগ্রহদের কক্ষীয় পর্যায়কাল মাপা সম্ভব হলেও গ্রহদের ভর সম্বন্ধে কোনও নির্ভুল পরিমাপ করা যায় না শুধু একটা ধারণা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে অসৌরগ্রহ সনাক্ত করা যায় তা হল ফটোমেট্রিক ট্র্যান্সিট বা উইঙ্ক পদ্ধতি। ট্র্যান্সিট ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জান”।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম – “ট্র্যান্সিট মানে…একটাতো জানি ভেনাস ট্র্যান্সিট বা মার্কারি ট্র্যান্সিট। ভেনাস ট্র্যান্সিট দেখেওছিলাম–সে অনেক আগে ২০০৪ সালে আর ২০১২ সালে। প্রথমবার স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা ক্লাব ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপনের চত্বরে সাধারণ পাবলিকদের দেখানোর বন্দোবস্ত করেছিল। টেলিস্কোপের সাহায্যে সাদাবোর্ডে ছায়া ফেলে দেখিয়েছিল। সূর্যের বুকে একটা কালো বোতামের মতন স্পট”।

প্রফেসর বললেন–“হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। সেটা ছিল জুন মাসের ৮ তারিখ। সেবার তখন আমি ইন্ডিয়াতেই ছিলাম – ব্যাঙ্গালোরে। আমিও দেখেছিলাম। ধর আমাদের দৃশ্যপথে পৃথিবীর সোজা লাইনে দুটি মহাজাগতিক বস্তু আছে – একটি ছোট ও অপরটি বড়। এখন পরিভ্রমণকালে যদি বড় বস্তু পৃথিবীর আর ছোট বস্তুর মাঝে এসে পড়ে তবে বড় বস্তু ছোটবস্তুকে আড়াল করে চলে যাবে – ছোট বস্তুকে আমরা কিছুক্ষণ দেখতে পাব না। একে বলা হয় অকাল্টেশন। যদি বড় বস্তু আর ছোট বস্তু একে অপরকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে অর্থাৎ সেই ‘চাকতিতে চাকতিতে মিলে যায়’ তখন হয় গ্রহণ। আর যখন ছোট বস্তু বড় বস্তুর সামনে দিয়ে যায় তখন বড় বস্তুর বুকে ছোট বস্তুকে ওরকম ছোট্ট স্পটের মতন দেখায় – একে বলা হয় ট্র্যান্সিট।

চিত্র – ৩ ট্র্যান্সিট পদ্ধতি

আমরা বুধ আর শুক্রের ট্র্যান্সিট দেখতে পাই। এখন দূরের তারাদের গ্রহ থেকে থাকলেও তাদের ট্র্যান্সিট দেখা সম্ভব নয় – তারাদেরই আমরা ছোট্ট বিন্দুর মতন দেখি। কিন্তু এই ট্র্যান্সিট হবার সময়ে যেহেতু গ্রহটা তারাকে একটু হলেও আড়াল করছে তাই দৃশ্যপথে তারার আলোর কিছুটা হ্রাস হয়। আবার ট্র্যান্সিট শেষ হলে আলো বৃদ্ধি পেয়ে আগের পর্যায়ে ফিরে আসে। আলোর উজ্জ্বলতার এই হ্রাস-বৃদ্ধি যদি সময়ের সঙ্গে গ্রাফে প্লট করা যায় তা হলে যা দাঁড়ায় তাকে বলা হয় লাইট কার্ভ। এই ধরণের লাইট কার্ভ কোনও গ্রহের উপস্থিতি নির্দেশ করে (চিত্র ৩)। তারার আলোর হ্রাস এমন কি শতকরা এক ভাগও কমতে পারে –সে ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রয়োজন। যখন কোনও তারা আর গ্রহের ট্র্যান্সিট হয় তখন তারার আলোর যে বিশেষক লাইট কার্ভ সৃষ্টি হয় তা গ্রহের আকার আর গ্রহ ও তারার মধ্যে যে দূরত্ব বা অন্যভাবে বলতে গেলে কক্ষীয় পর্যায়কাল দিয়ে প্রভাবিত হয়। এই লাইট কার্ভ আর তারার বর্ণালীর ধরণ গ্রহের আকার আর কক্ষীয় পর্যায়কালের ধারণা দিতে পারে। এই ট্র্যান্সিট পদ্ধতি আর ওবল পদ্ধতি সংযুক্ত করে গ্রহের অনেকগুলি পরিমাত্রা সঠিকভাবে পাওয়া যেতে পারে।

এখন এই ওবল বা ডপলার পদ্ধতি যাই বল শুধুমাত্র একশ ষাট আলোকবর্ষ পর্যন্ত তারাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা ছাড়া এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট বড় মাপের দূরবীন আর অনেকটা সময় – তা প্রায় গ্রহের একটা বছর অর্থাৎ এক কক্ষীয় পর্যায়কাল। এই পদ্ধতিতে অবশ্য পৃথিবী সদৃশ্য গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর মতন আকার আর অভিভাবক তারা থেকে সমদূরত্ব গ্রহের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয় কারণ এই জাতীয় গ্রহের আকার খুব ছোট হওয়ার জন্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব এতটা ক্ষীণ হয় যে তা সনাক্ত করা খুব কঠিন। অন্যদিকে ট্র্যান্সিট পদ্ধতির সুবিধা হল যে মোটামুটি মাঝারি মাপের দূরবীনে কাজ হয়ে যায় আর গ্রহ সম্বন্ধে অনেক বেশী জানা যায়। তবে দুটি পদ্ধতিই পরস্পরের পরিপূরক। কোন কোন গ্রহ ওবল পদ্ধতিতে সনাক্ত করেও ট্র্যান্সিট পদ্ধতিতেও আবার স্টাডি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আটাত্তর শতাংশ অসৌর গ্রহ এই ট্র্যান্সিট পদ্ধতিতে সনাক্ত করা হয়েছে।

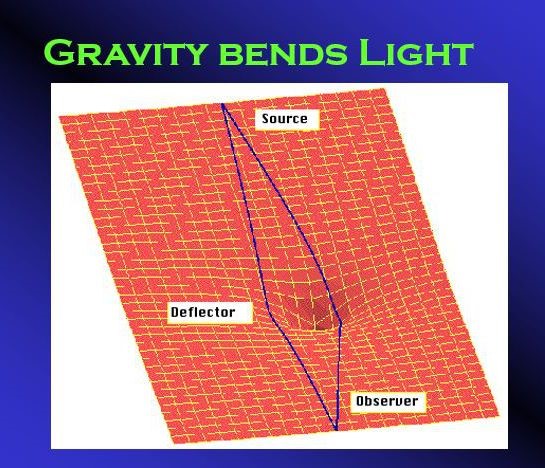

তৃতীয় পদ্ধতির নাম মাইক্রোলেন্সিং। সাধারণভাবে আমরা জানি যে আলো সরল রেখায় চলে। ১৯১৯ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দাবী করেন যে মাধ্যাকর্ষণের জন্য আলো বা যে কোনও বিকিরণের পথ বেঁকে যায়। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন কোন অত্যন্ত বিশাল ভারী বস্তু স্থান-কালকে বিকৃত করতে পারে আর বস্তুর চারপাশে গর্তের মতন এক বক্রতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ধর এই সোফার গদীতে যদি একটা ভারী লোহার বল রাখি তবে দেখব বলের আশপাশে যায়গাটা একটা গর্তের মতন নেমে এসেছে – বলের ভরের প্রভাবে সমতল যায়গার বক্রতা প্রাপ্ত হয়েছে। কোনও বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান-কালের বক্রতাকে মাধ্যাকর্ষণের প্রকাশ বলা যেতে পারে। বস্তু যত ভারী হবে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও তত বেশী হবে অর্থাৎ বক্রতাও তত বেশী হবে।

চিত্র – ৪ মাধ্যাকর্ষণ জনিত আলোর পথ-বিচ্যুতি

এখন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে যে আলো বা কোনও বিকিরণ যখন কোনও ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে আসে তখন বস্তুর প্রভাবে স্থান-কালের যে বক্রতা তার ভেতর দিয়ে সোজাই আসে কিন্তু সে স্থান থেকে বেরনোর পর দেখা যায় যে আলো তার পূর্বেকার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে (চিত্র ৪)। আমরা ছবিটা এ ভাবে কল্পনা করতে পারি যে একটা ভারী বস্তু আলোকে তার দিকে টেনে তার মূল পথ থেকে তাকে বিপথগামী করেছে। দেখেছ তো একটা কাঁচের লেন্সের মধ্য দিয়ে এলে আলো তার পথ থেকে কি রকম বেঁকে যায় – যাকে আমরা বলি লেন্স অ্যাকশন। এখানেও ঠিক তাই হয়। বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের জন্য আলোর এই বাঁক নেওয়ার জন্য যে ঘটনার উদ্ভব হয় তাকে বলে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং যা বর্তমান কসমোলজির অনেক তথ্যের যোগান দিয়েছে। আইনস্টাইন অনুমান করেছিলেন যে যদি কোনও তারা সূর্যের ঠিক পেছনে থাকে তবে এই গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং-এর ফলে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যাবে। আইনস্টাইনের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে।

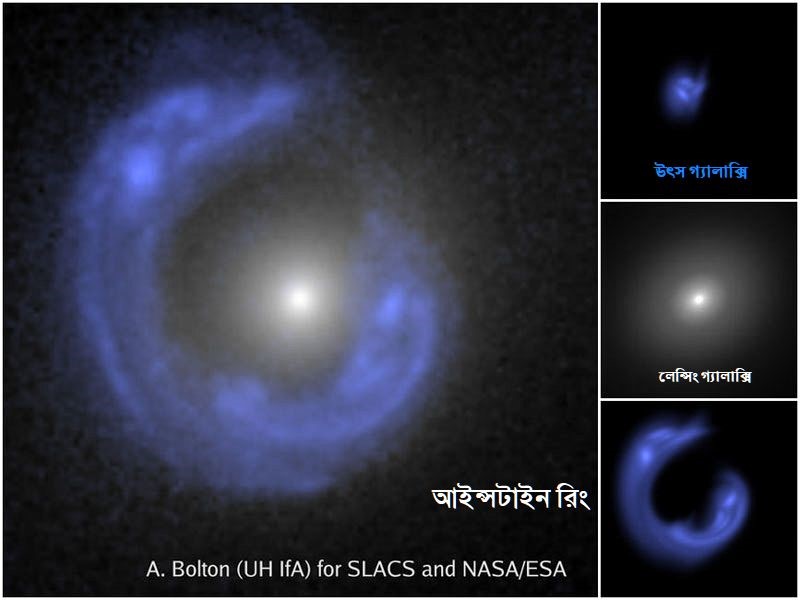

কোয়াসার জানতো? কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একরকম অতিভারী, উজ্জ্বল, বিপুল শক্তিবিকিরণকারী মহাজাগতিকবস্তু যা টেলিস্কোপে তারার মতনই দেখায়। ধরা যাক কোনও কোয়াসার পৃথিবী থেকে প্রায় একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে। পৃথিবী আর কোয়াসের মাঝে কিছু নেই। তাহলে আমরা কোয়াসারের একটাই প্রতিবিম্ব দেখব। এখন যদি মাঝে কোনও বড় গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সি-পুঞ্জ থাকে তাহলে তা কোয়সারকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখবে। সে ক্ষেত্রে কোয়াসার থেকে আলো গ্যালাক্সির মাধ্যাকর্ষণের টানে বাঁকা পথে এসে পৃথিবীতে পৌঁছবে আর তার ফলে আমরা কোয়সারের দুই বা ততোধিক প্রতিবিম্ব দেখতে পাব ঠিক যেমন করে কাঁচের লেন্স বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। তাই একে বলে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং (চিত্র ৫)।

চিত্র – ৫ গ্র্যাভিটি লেন্সের গঠন প্রক্রিয়া

কোয়াসার আর পৃথিবীর মধ্যে সে সরলরেখা, তার সঙ্গে গ্যালাক্সি যদি পুরোপুরি সিমেট্রিক হয় – সে ক্ষেত্রে আমরা কোয়াসারের একটা রিঙের মতন প্রতিবিম্ব পাব যাকে বলা হয় আইনস্টাইন রিং। আর যদি গ্যালাক্সি কেন্দ্র লাইন থেকে সরে থাকে (off axis) তখন আলোর পথের দূরত্বের পার্থক্যের জন্য দুটো প্রতিবিম্ব ভিন্ন দূরত্বে দেখব। মহাকাশে পাঠান হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে বেশ কিছু এই গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং-এর ছবি পাওয়া গেছে। উৎস অর্থাৎ এখানে কোয়াসার, লেন্স অর্থাৎ গ্যালাক্সি আর পর্যবেক্ষক পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থান ও লেন্সের ভর আর আকৃতির ওপর নির্ভর করে এই লেন্সিং সবল, দুর্বল বা মাইক্রোলেন্সিং হয়ে থাকে। এই মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে বেশ কিছু দূরান্তরের অসৌর গ্রহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কি রকম ভাবে হচ্ছে ব্যাপারটা তোমায় বলি।

চিত্র – ৬ আইন্সটাইন রিং

ধর তোমার দৃষ্টিপথে একটা উৎস তারা আছে আর একটা লেন্স বা লেন্সিং তারা আছে। তুমি হয়তো দুটোই দেখতে পাচ্ছ – আর একটা করে প্রতিবিম্ব দেখছ। তারারা তো আর স্থির নয় – আকাশে ঘুরছে। এখন ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল লেন্স তারা তোমার দৃষ্টিপথ থেকে উৎস তারাকে আড়াল করে ফেলছে – তখন গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং এর জন্য উৎস তারার দুটো প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এবার যদি উৎস তারা সম্পূর্ণভাবে আড়াল হয়ে যায় তখন উৎস তারা থেকে আলো লেন্স তারার চারপাশ দিয়ে এসে ঐ আইনস্টাইন রিং তৈরী করবে। ঠিক রিং বলব না সমস্ত আলো মিশে একটা আলোর চাকতি বা আইনস্টাইন ডিস্ক তৈরী করবে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপও ঐ উৎস তারা আর লেন্সিং তারা আলাদা দেখাতে পারবে না। এই দেখ ছবি (চিত্র ৬)। এর ফলে যেটা হয় তা হল লেন্সিং তারার উজ্জ্বলতা প্রায় হাজার গুণ বেড়ে যায় যা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। আবার উৎস তারা সোজা লাইন থেকে সরে গেলে লেন্সিং তারার উজ্জ্বলতা আবার আগের মতন কমে আসে। এটার যদি লাইট কার্ভ দেখ – সমতল থেকে উঠে যাওয়া পাহাড়ের চূড়োর মতন পাবে (চিত্র ৭)।

এই হল তোমার সাধারণ মাইক্রোলেন্সিং। এটাই আবার একটু পালটে যাবে যদি লেন্সিং তারার কোনও গ্রহ থাকে। এখন ধর তুমি উৎস তারার দুটো প্রতিবিম্ব দেখছ – লেন্স তারার দুপাশ দিয়ে আসা আলোকরশ্মি জন্য। এবার গ্রহ যদি কক্ষপথ পরিভ্রমণকালে একদিকের আলোক রশ্মি অতিক্রম করে তখন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের জন্য আলো আবার বাঁক নেবে আর ফলে সাময়িকভাবে উৎস তারার একটি তৃতীয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে আর তা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। গ্রহ ছাড়া যে ছবিটা দেখছিলাম, তার ওপরে গ্রহের প্রভাব আরোপিত হবে। লাইট কার্ভে এটা একটা মূল কার্ভের ওপর একটা স্পাইকের মতন দেখাবে। এই দেখ OGLE-2005-BLG-390 তারার লাইট কার্ভের ছবি (চিত্র ৭)। এটা ইনসেটে দেখ ছোট স্পাইক অগাস্টের ১০ তারিখের যা গ্রহের উপস্থিতি নির্দেশ করছে। যারা অসৌরগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাদের কাছে এ ধরণের স্পাইক গ্রহের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এ ছাড়াও লাইটকার্ভের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট, এর তীব্রতা ও দৈর্ঘ্য থেকে গ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় – এর ভর, কক্ষপথ, পরিভ্রমণকাল ইত্যাদি নির্ভুল ভাবে মাপা যেতে পারে। এ পদ্ধতির অসুবিধা হল, প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে পরিমাপ মাত্র একবারই করা যায় – কোনও রকমেই পুনঃপরীক্ষা করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ মহাকাশে এই উৎস তারা, লেন্সিং তারা আর পৃথিবীর এই সংযোগ আর দ্বিতীয় বার সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ গ্রহের দূরত্ব পৃথিবী থেকে এত বেশী যে দূরত্বের পরিমাপ কিছুটা অনুমানভিত্তিক হয় আর এ ক্ষেত্রে সামান্য তফাৎ মানে প্রায় হাজার আলোকবর্ষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি নির্ভর করছে পৃথিবী আর দুটি তারার একই লাইনে আসার ওপর যা কখনও আকছার হয় না। যথেষ্ট বিরল ঘটনা – আর তাই এই মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে গ্রহের খোঁজ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

চিত্র – ৭ লাইট কার্ভ

(ইনসেটে দেখান স্পাইক গ্রহের উপস্থিতি নির্দেশ করছে)

খুব কঠিন বলতে গেলে অসম্ভব হলেও গ্রহের সরাসরি ছবিও তোলা হয়েছে। ২০০৪ সালে ইউরোপীয়ান সাউদার্ন অবসারভেটরির খুব বড় টেলিস্কোপ দিয়ে একটি ব্রাউন ডোয়ার্ফের সঙ্গী বৃহস্পতির চেয়ে কয়েকগুণ ভরবিশিষ্ট গ্রহের ছবি নেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে বেশ কিছু গ্রহের ছবি পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে করোনাগ্রাফ নামের একটা যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় যাতে তারার আলোকে আড়াল করে গ্রহের ছবি পাওয়া যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত প্রায় গোটা বাইশেক গ্রহের ছবি পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়। ভবিষ্যতে পদ্ধতিগত উন্নতি হলে আরো ছবি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

আজকের দিন পর্যন্ত ৩৭৭২ টি অসৌর গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পৃথিবী সদৃশ গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর মতন আকার ও মূল তারা থেকে এর অবস্থান–বেশ কিছু পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে প্রায় পনের-ষোলটার অবস্থান বাসযোগ্য এলাকার মধ্যে। সব তারার যে গ্রহ আছে তা নয়। দেখা গেছে যে সমস্ত তারার ধাতবতা যত বেশী তাদের গ্রহ থাকার সম্ভাবনাও তত বেশী। যে সমস্ত তারায় লোহা ও অন্যান্য ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে তাদেরই গ্রহ থাকা সম্ভব। আসলে ভারী মৌলিক পদার্থদের একসঙ্গে জটলা বাঁধার সুবিধা বেশী ও ফলে গ্রহ গঠিত হবার সুযোগও বেশি। এখন আগেও তোমায় বলেছি ধাতবতা বেশী থাকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী প্রজন্মের তারাদের মধ্যে। তাই সে সব তারাদেরই গ্রহ থাকতে পারে।

আমাদের পৃথিবীতে বড় টেলিস্কোপগুলো কেন্দ্র করে প্রায় ষাট কি আরও বেশী প্রজেক্টে এই অসৌরজগত খোঁজার কাজ চলছে। তা ছাড়া কিছু মহাকাশযান পাঠান হয়েছে যাতে আছে শক্তিশালী টেলিস্কোপ, অত্যাধুনিক ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। এদের কাজ পৃথিবী-সদৃশ ও অন্য অসৌর গ্রহের খোঁজকরা। এদের মধ্যে আছে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপ, ট্র্যান্সিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ আর নাসার কেপলার মিশন”।

–“সেদিন খবরে দেখলাম আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নাকি এরকম এক অসৌরগ্রহের সন্ধান পেয়েছেন?”

– “হ্যাঁ, আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা আমাদের পৃথিবী থেকে ছয়শ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একটি তারার গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। এর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় সাতাশ গুণ আর এর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ছয় গুণ। মাউন্ট আবুতে গুরুশিকর শৃঙ্গে যে অবসারভেটরি আছে সেখানে ১.২ মিটার টেলিস্কোপের সঙ্গে উচ্চ মানের স্পেক্ট্রোগ্রাফ যুক্ত করে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে। এই ধরণের স্পেক্ট্রোগ্রাফ নিজেদেরই ডিজাইন করা–নাম PARAS (PRL Advance Radial-velocity Abu-sky Search)। এখানে ট্র্যান্সিট ও রেডিয়েল ভেলসিটি উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে”।

আমি বললাম – “আচ্ছা স্যার! এই যে এত গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার কোনওটাতেই কি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না? বেশ কিছু পৃথিবী-সদৃশ গ্রহও তো পাওয়া গেল! সত্যিই কি আমরা মহাকাশে নিঃসঙ্গ?”

স্যার বললেন –“তা কেন? আমার নিশ্চিত ধারণা প্রাণবন্ত গ্রহ অবশ্যই আছে – না থাকার কোনও যুক্তি নেই। এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাইনি বলে ধরে নেব কোথাও প্রাণ নেই এটা অবাস্তব যুক্তি। হয়তো আমাদের খোঁজার অনেক ত্রুটি আছে। এ বিষয়ে আমি পরে তোমাকে বলব। আমি ক-দিন থাকবনা। পুনা আর ব্যাঙ্গালোর যাব সেমিনার আছে তা ছাড়া পিএইচডি-র ভাইভা নিতে হবে। দিন দশেক পরে ফিরব। আমি ফিরে তোমায় খবর দেব”।

*******************

[ক্রমশঃ]

Tags: অপার্থিব মেধার সন্ধানে, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, ধারাবাহিক, পূজাবার্ষিকী, প্রবন্ধ, সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

অসম্ভব খেটে লেখা। প্রত্যেকটা পর্ব পর্যানুক্রমিক গভীর পড়াশোনা এবং ঋদ্ধতার ফসল। এমন লেখার পরবর্তী পর্বের জন্য তিন মাস অপেক্ষা করা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু তবুও… আপনাকে অনেক অভিনন্দন।