চলচ্চিত্র আলোচনা – ভিলেজ অফ্ দ্য ড্যামড্ (১৯৬০) [সাইন্স-ফিকশন্ সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী ছবি]

লেখক: সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

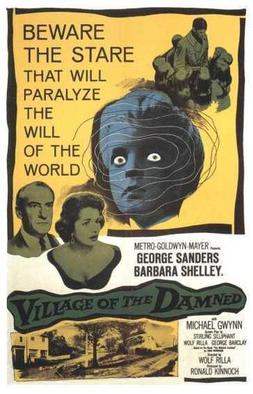

শিল্পী: সিনেমা পোস্টার

ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান ম্যাগাজিন ‘আশ্চর্য!’ এর উদ্যোগে স্থাপিত ‘সাইন্স ফিকশন সিনে ক্লাব’ ওই সময়ের নিরিখে একটা অনন্য নিরীক্ষার ফসল ছিল। ‘আশ্চর্য!’ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী অদ্রীশ বর্ধণ তাঁর সাধের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহ এবং সাহচর্য্যে। মনে রাখা দরকার ওই সময়টা ডিজিটাল না বরং সেলুলয়েডের যুগ আর ফিল্ম ক্যান এতো সহজলভ্য ছিল না তখন। এই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষেরা সারা পৃথিবীর সিনেমা থেকে একাগ্রচিত্তে ছবি বাছাই করতেন। তারপর সেই ছবিগুলো পাবার জন্য তাদের বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাব। অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস হলে প্রদর্শিত সাইন্স–ফিকশন্ সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী ছবিটা ছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিক জন উইন্ডহ্যামের সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘দ্য মিড্উইচ কাক্কুস্’ অবলম্বনে ১৯৬০ সালে নির্মিত বিখ্যাত ব্রিটিশ সিনেমা ‘ভিলেজ অফ্ দ্য ড্যামড্’। এই ছবির তৈরির সময় পৃথিবীর দুই সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের উন্মাদনা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল। পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য প্রয়োগের শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ফলাফল না বরং সুদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া যা কিনা প্রজাতির শারীরিক এবং মানসিক ম্যুটেশন এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে এই ধারণাগুলো তখন সাধারণ মানুষের দু:স্বপ্নের মধ্যেও ঢুকে গেছে। এই আবহেই প্রকাশ পেয়েছিল এই সিনেমার গল্পের চলন।

মূল ব্রিটিশ পোস্টার

থিমের দিক থেকে এই সিনেমাকে পোস্ট–অ্যাপোক্যালিপ্টিক সাইন্স ফিকশন্ হরর জঁর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সিনেমা–তাত্ত্বিকেরা। গল্প শুরু হয় মিডউইচ গ্রামের একটা আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে যখন ওই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে যান। এমনকি গ্যাস মুখোশ পরে এবং অন্যান্য সাবধানতা নিয়ে ওই গ্রামে ঢুকলেও একই পরিণতি হয়। পরে জ্ঞান ফিরে এলেও কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যায় যে ওই গ্রামের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক মহিলারা একসাথে গর্ভবতী হয়ে গেছেন। এই অদ্ভুৎ সমাপতনে নানা কানাঘুষো ওঠে গ্রামের রক্ষনশীল মহলে। সেই বাচ্চাদের জন্মও হয়ে যায় ভ্রূণের মাত্র পাঁচ মাস বয়সকালেই। ওই সময়ে জন্মানো সব অকালজাত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ওই বয়সের শিশুদের চেয়ে একেবারে আলাদা। তাদের হাবভাব ছিল গম্ভীর। তাদের বুদ্ধি ছিল তাদের দ্বিগুন বা তিনগুন বয়সী হাই আই কিউ সম্পন্ন মানুষের মতো। চোখে ছিল একটা অদ্ভুত বিস্ফারিত চাহনি যা অনেক সময় রাতের অন্ধকারে বেশ জ্বলজ্বল করত। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল ওই শিশুদের নিজেদের মধ্যে যে কোন দূরত্বে ভাবের আদানপ্রদান করার ক্ষমতা এমনকি নিজেদের ভাবনাকে অন্যের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার কয়েকটা ঘটনা। কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যায় যে ওই শিশুরা তাদের মানসিক শক্তির মাধ্যমে ওই গ্রামের মধ্যে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে যা কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। এই সমস্ত ঘটনায় ওই গ্রামের লোকেরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। পরে জানা যায় যে শুধু ওই গ্রাম না আরো বেশ কিছু জায়গায় এই একই ঘটনা ঘটেছে এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন একদল ‘অতিপ্রাকৃত’ শিশুকে যান্ত্রিক উপায়ে মেরে ফেলার কথা জানতে পেরে যান এই গ্রামেরা লোকেরা বিশেষতঃ এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একদল বিজ্ঞানী।

মিডউইচ্ গ্রামের সেই আশ্চর্য শিশুরা

এর পরের গল্প আর বয়ান করলাম না। যে নিপুণভাবে এই সিনেমা তার পরিণতিতে পৌছয় তার রস একমাত্র দেখলেই অনুভব করা যাবে। এই ছবির শেষ দৃশ্যকে সাই–ফাই এবং ভয়ের ছবির জগতে আইকনিক বলে ধরা হয়।

ওই সময়ের পারিপার্শ্বিক অনেক ঘটনা রূপকের ছায়ায় উঠে এসেছিল এই সিনেমাতে। আসলে, সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের ধারাটা কিছুটা অনির্দিষ্ট। ঠিক কোন কোন কল্প – বাস্তবের উপাদানের সমন্বয়ে একটা গল্প কল্পবিজ্ঞানের বন্ধনীভুক্ত হতে পারে সেটা নিয়ে তর্ক আজও অমীমাংসিত। তবে এটা সত্যি যে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এই ধারায় তাঁদের সেরা লেখাগুলো লিখে গেছেন। বিজ্ঞানের কিছু সূত্র বা তত্ত্বের আবহে যে সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশিত হয় কল্পবিজ্ঞানের পরিসরে তার বৌদ্ধিক গ্রাহ্যতা অনেক সময় প্রশ্নচিহ্নের সামনে পড়েছে। এখানেই লেখকের নির্মিতির মুন্সিয়ানার প্রশ্ন চলে আসে যা আখ্যানকে তার প্রয়োজনীয় নির্মেদ বিন্যাস দিতে পারে। জন উইন্ডহ্যামের প্রায় সব লেখার মতোই এই উপন্যাসেও সেই আশ্চর্য জাদু ছিল যার প্রভাবে কাহিনী একটা টানটান গতিতে এগিয়েছে। আর ছবির জার্মান পরিচালক উলফ্ রিল্লা গল্পের এই ছমছমে রসকে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এই সিনেমার মধ্যে দিয়ে। সাধারণ দর্শক এবং সিনেমা সমালোচক সকলের কাছেই এই ছবি প্রশংসিত হয়েছিল সেসময়। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়্যুং এর ব্যাখ্যার সূত্র ধরে বলা যায় আমাদের অবচেতন মনের মানচিত্রে ভয়াল রসের কিছু আর্কিটাইপ আগে থেকেই রয়েছে। এর ফলে যে কোন শিল্প মাধ্যমে এই রসের সার্থক প্রক্ষেপণ হলে সেটা আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু সাধারণভাবে ভয়ংকর এবং সাই–ফাই সিনেমায় দেখানো চেনা ছকের বাইরে গিয়ে মানে পঞ্চাশ বা ষাটের অন্য অ্যাপোক্যালিপ্টিক ছবির মতো কোন বীভৎস জন্তু বা ভয়ংকর ভিনগ্রহীদের বদলে শুধুমাত্র আপাত নিষ্পাপ কিছু শিশুদের নিয়ে এমন দম বন্ধ করা ভয়ের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ছবির সাফল্যের ধারা ধরে রাখতে ১৯৬৩ সালে ‘চিলড্রেন অফ্ দ্য ড্যামড্’ বলে এই ছবির একটা সিক্যুয়েল তৈরি হয় আর ১৯৯৫ সালে সাই–ফাই আর হরর জঁর কাল্ট পরিচালক জন কার্পেন্টার এই ছবি আবার তৈরি করেন। যদিও প্রায় মিনিমালিস্টিক প্রকরণে বানানো ১৯৬০ সালের সাদা–কালো ছবিটার নির্মাণ কুশলতাকে বেশিরভাগ সিনেমোদীরাই এগিয়ে রাখেন পরবর্তী রঙিন ছবিটার থেকে। ওই ঠাণ্ডা যুদ্ধের আমলে আসন্ন পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াল আতঙ্কের রূপক আজও সার্থকভাবে গেঁথে আছে এই ছবির সেলুলয়েড টেস্টামেন্টের মধ্যে দিয়ে।

Tags: চলচ্চিত্র আলোচনা, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ভিলেজ অফ্ দ্য ড্যামড্ (১৯৬০), সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, সমালোচনা