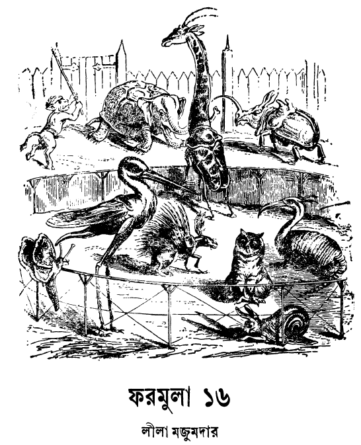

ফর্মুলা ১৬

লেখক: লীলা মজুমদার

শিল্পী: মূল প্রচ্ছদ

ভানুদার ধনকাকার বিস্ময়কর গবেষণার কথা যদিও যাকে বলে প্রকাশিতব্য নয়, তবু এমন মূল্যবান তথ্য থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা কত বড় অন্যায় কাজ হবে, শুধু সেই কথা ভেবেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না হলেও, মোটামুটি সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছি। তবে বলা বাহুল্য, নামধাম ইত্যাদি সমস্তই আমার কল্পনাপ্রসূত। কারণ পাত্রপাত্রীদের কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অমরত্ব দাবি করতে পারলেও, খুঁতখুঁতধর্মী পাঠকরা কেউ কেউ আবার এর মধ্যে আইনভঙ্গের গন্ধ খুঁজে বের করতে পারেন। আমি কোনও ধার্মিক বুড়ো মানুষ কিংবা আধবয়সি উঠতি সরকারি কর্মীর অনিষ্ট করতে চাই না। ধরে নেওয়া যাক যে সমস্ত ব্যাপারটাই আমি বানিয়েছি।

অকুস্থল হল কলকাতার একটা শহরতলি, যা পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে অজ পাড়াগাঁ ছিল। লোকে দরজা খুলে রেখে বেড়াতে বেরত, চোরে নেবার মতো কোনও সামগ্রীও কারও ছিল না। তবে গুটিকতক বড়লোকদের বাগানবাড়ি জাতের অট্টালিকাও যে ছিল না তা নয়। ভানুদার ধনকাকারা ওই জায়গার চার পুরুষের অধিবাসী। একরকম বলতে গেলে ওঁরাই ছিলেন গোঁসাইগাঁর মাথা। ধনকাকার বাবার ঠাকুরদা বুড়ো গোঁসাইয়ের নামেই গাঁয়ের নাম। বারো মাস ওঁরা যথেষ্ট দরোয়ান-পাহারাওয়ালাসহ ওখানকার সবচেয়ে জমকালো বাড়িতে বাস করতেন। বুড়ো ছিলেন শহরের ওপর হাড়ে চটা। মস্ত তামাকের ব্যাবসা। বিদেশে পর্যন্ত তামাক চালান যেত। বড় বড় তামাকের গুদাম, কারখানা, গাঁয়ের সবাই সেখানে খাটত। বুড়ো যেমন তাদের সব বিষয়ের হর্তাকর্তা ছিলেন, তেমনি ওদের দুঃখে-কষ্টে দু-হাতে দানও করতেন।

বুড়ো গোঁসাই গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা, তিনি চোখ বুজলেই, নানা ফিকির করে নানা সরকারি বিভাগ এবং মতলবি বংশধররা মিলে তাঁর এত কষ্টে গড়ে-তোলা ব্যাবসার বারোটা বাজিয়ে দিতে দেরি করবে না! তাই তিনি সমস্ত সম্পত্তি তাঁর হাঁদা এবং আকাট মুখ্যু বড়বউমার নামে লিখে, একটা কড়ামতো অছি-পরিষৎ গড়ে দিয়ে, নব্বই বছর বয়সে হাসতে হাসতে চক্ষু মুদলেন। মেয়েদের সম্পত্তিতে সরকার হাত দেবেন না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আর স্ত্রী-ধনে ছেলেদের অধিকার নেই।

কিন্তু মেয়েরা এতই দয়ালু যে পরিবারের কেউ কষ্ট পায় না। সুখের বিষয়, অছিদের মধ্যে তাঁর ছেলেদের এবং বয়স্ক নাতিদের নাম থাকতে, এই ব্যবস্থায় কেউ আপত্তি করেনি। দিব্যি চলেও আসছিল কাজকর্ম বিনা বাধায়। বড়ঠামু কথামালার বেশি লেখাপড়া করেননি বলে তাঁর স্বামী স্বর্গে গেলে পরেও, তাঁর ভাইরা ও ছেলেরা যেখানে যেমন সই দিতে বলতেন, সোনা হেন মুখ করে সই দিয়ে যেতেন।

ততদিনে বড়ঠামুর বয়স ৭৫ পেরিয়েছে। ছেলেরা, দেওরদের ছেলেরা কেউ ৬০, কেউ ৫৫ মতো। এক বাড়ি কালো কালো নাতনি কিলবিল করছে আর সর্বসাকুল্যে চারটিমাত্র নাতি। ভানুদার বাবা, বড়কাকা, ধনকাকা, ফুলকাকা। বড় দুজন বেশি লেখাপড়া করেননি, কম বয়স থেকে ব্যাবসায় তলিয়ে গেছেন। কারও খুব একটা বুদ্ধি না-থাকায়, ব্যাবসার আর নতুন করে উন্নতি হয়নি।

ধনকাকার আর ফুলকাকার কথা আলাদা। তাঁরা ব্যাবসার ধারেকাছে যেতেন না। ধনকাকা হলেন যাকে বলা যায় জাত-বৈজ্ঞানিক। জন্মে অবধি নানা বিষয়ে গবেষণাই করে চলেছেন। জীববিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব এইসব নিয়ে ডুবে থাকতেন। এমএসসি পাশ করেও চাকরিবাকরির দিকে গেলেন না। বড়ঠামুর নিরামিষ রান্নাবাড়ির লাগোয়া খালি গোয়ালঘরের কিছুটাকে মিস্ত্রি লাগিয়ে পাকা করে তাঁর গবেষণাগার করলেন। ব্যাবসা থেকে তাঁর ভাগে যেটুকু আসত, তা-ই দিয়ে যন্ত্রপাতি, ওষুধ-উপকরণ কিনে তিনি গবেষণায় মেতে গেলেন। তিনি নাকি এমন তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার ফলে সমস্ত প্রাণীজগতের যুগান্তর ঘটবে। তা-ই শুনে বাড়িসুদ্ধু সবাই হেসে বাঁচে না।

ফুলকাকা পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। গোয়েন্দাগিরি তাঁর পেশা। সাংকেতিক লিপি তাঁর নেশা। দেখতে দেখতে গোপন প্রাচীন সংকেতপাঠে নিজেও দক্ষ ছিলেন, ধনকাকাকেও দলে টানলেন। দুই ভাইয়ে বড় ভাব।

এক খেপা বৈজ্ঞানিক গুরু জুটতেও দেরি হয়নি। সম্পর্কে তিনি বড়ঠামুর আপন ছোটভাই। পরমজ্ঞানী। তাঁর প্রদর্শিত পথেই গবেষণা এগতে লাগল। মরার আগে গুরু একদিন ধনকাকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কাজ কত দূর এগল? মগজের শক্তি বাড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। মগজবিহীন টম্যাটো গাছের শুঁয়োপোকার ওপর ওষুধের কী প্রতিক্রিয়া হল, আগে তা-ই বল।’

ধনকাকা বললেন, ‘দুঃখের কথা আর কী বলব! সাত দিনে সেটা বেজায় হিংস্র হয়ে উঠল। সাত হপ্তায় চোয়ালে দু-পাটি দাঁত গজাল। এক সপ্তাহ পরে নির্দোষ সঙ্গীদের কচরমচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। তাঁরপর কালো গুটি বেঁধে ফেলল এবং যথাসময়ে বিকট একটা রক্তপায়ী বাদুড়ের মতো চেহারা নিয়ে গুটি কেটে উড়ে গেল।’

গুরুদেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আর খরগোশটা? তার তো মগজ ছিল।’

‘কী আর বলব, প্রভু, তার দুটো শিং বেরল, দাঁতগুলো ছুঁচালো হয়ে উঠল, আর কী বদমেজাজ, সে তার কী বলব। তারপর একদিন খাঁচার জাল কেটে পালিয়েও গেল। পাড়ায় নাকি বড়ই উপদ্রব করছে। কারও কোনও ছোট জন্তুজানোয়ার পোষবার উপায় নেই। আমার ওপর সবাই খাপ্পা।’

গুরুদেব হতাশভাবে বললেন, ‘হুঁ। ঠিক যা ভেবেছিলাম। মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা সহজ ব্যাপার নয়। জ্ঞান-বিদ্যের আধার হল স্মৃতিশক্তি। মগজে মিহি দাগ খোঁচখাঁচ উচুঁনিচু। তার কী সাংঘাতিক প্রভাব। সমস্ত জীবনটাকে সে চালায়। যত বেশি বুদ্ধি, তত বেশি বিপদ। বুদ্ধিকে জ্ঞানের খোরাক দিতে হবে, বাছা, নইলে সে বেপথে যাবে। ইলেকট্রিককে যেমন কাজে না লাগালে ইদিকে-উদিকে ছড়িয়ে সর্বনাশ ঘটায়। এ ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় খুব সাবধানে। নইলে সর্বনাশা ফল। রামায়ণ-মহাভারতে আর পুরাণে এর দৃষ্টান্ত থিকথিক করছে। মুনিরা যে অল্পেই তুষ্ট হয়ে অপাত্রে ওষুধপত্র দান করতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিদ্যা দিয়ে ওই সাংঘাতিক ওষধি-খাওয়া-বুদ্ধিকে সর্বদা সংযত রাখতে হবে। মুনিরা অনেকেই এটা জানতেন না।’

ধনকাকা শুনে হাঁ। গুরুদেব আরও বললেন, ‘এসব আমার স্বকপোলকম্পিত গাঁজাখুরি কথা নয়। যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলে খানিকটা উদ্ভট কল্পনা না থাকলে, অজ্ঞাতপথে এক পা-ও এগনো যায় না। আসলে আমার চোদ্দোপুরুষ আগের ঠাকুরদা পরম সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর হাতে লেখা একটা পুঁথিতে এসব কথা পেয়েছিলাম। তার ওপর গবেষণা করে আমার এই ফর্মুলা ১৬টি তৈরি করেছি।’

বলা বাহুল্য, এসব গুহ্য কথা যখন গুরুদেব বলেছিলেন, তখন তাঁর শেষ অবস্থা। নইলে বলে নাকি কেউ! গুরুর গলা ক্ষীণ হয়ে আসাতে, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, ধনকাকা দিলেন ঠুসে বড় চামচের এক মাপ ফর্মুলা ১৬। সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিল। সটান উঠে বসে গুরু বললেন, ‘আহা। দশ ফোঁটাতেই কাজ দিত। দিলে কতটা নষ্ট করে। সে থাক। আমি যা করে যাবার সময় পেলাম না, তোমাকে সেটা করতে হবে। মানুষের ওপর ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে। ছোট জানোয়ারের সুপুরি সাইজের ব্রেন, তাতে আর কতটুকু বুদ্ধি ধরে? কাজেই বাকি বুদ্ধিটা দুষ্টু বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়। তবে বাঁদরের মগজ বড়। দুটো-একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিন্তু আটঘাট বেঁধে। বিদ্যে নেই, বুদ্ধি আছে, সে বড় সাংঘাতিক কম্বিনেশন। হেন কাজ নেই, যা এসব লোক বা বাঁদর করতে না পারে। পাত্রের প্রচুর লেখাপড়া থাকলে এই ওষুধের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা টের পাওয়া যাবে। হক্! এই রে! বেশি ওষুধের ডোজটা সইল না দেখছি! বালিশের তলা থেকে ফর্মুলা ১৬-র লিখিত কপি পাবে। ই কী কাণ্ড রে বাবা!’ এই বলে গুরুদেব স্বর্গে চলে গেলেন।

ধনকাকা টেবিল থেকে ওষুধের শিশি আলমারিতে পুরে, বালিশের তলা থেকে তুলট কাগজে লেখা ফর্মুলাটি সংগ্রহ করে, পকেটে ভরে, তারপর হাউমাউ করে লোকজন ডাকতে গেলেন। গুরুদেবের ভক্তরা বললেন, ‘এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আশ্চর্য শুধু এই যে এতক্ষণ কী করে টিকে ছিলেন।’

গুরুদেবের মাহাত্ম্য কেউ টের পায়নি বলে সেরকম পথজোড়া শোভাযাত্রা বেরয়নি। তবে কোনও কর্তব্যই অপূর্ণ থাকেনি। দিন পনেরো বাদে সব কাজকর্ম চুকে গেলে, উকিলবাবু গুরুদেবের উইল পড়ে বললেন, বুড়ো তাঁর যথাসর্বস্ব ধনকাকাকে দিয়ে গেছেন। যথাসর্বস্বের বহর দেখে আত্মীয়স্বজনরা মুচকি হেসে বাড়ি চলে গেলেন! ধনকাকাও মুদির দোকানের ৩২ টাকার বিল চুকিয়ে, কাঁথাকম্বল, ছেঁড়া কাপড়চোপড়, পুরানো বাসনপত্র গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়ে, চাদরের তলায় ফর্মুলা ১৬-র বোতল আর বুকপকেটে লিখিত ফর্মুলাটি নিয়ে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন।

এতক্ষণ বাদে নিরিবিলি ফর্মুলাটি দেখবার অবসর পেলেন। ঘরে ফুলকাকাও ছিলেন। দুই ভাই প্রায় হরিহরাত্মা। বোতল আর কাগজ দেখে তাঁর কী হাসি। কাগজটা খুলে কিন্তু ধনকাকার চক্ষু চড়কগাছ! চার পাতা ধরে ফর্মুলার কাগজখানা আগাগোড়া সাংকেতিক ভাষায় লেখা। ফুলকাকার শিক্ষণীয় বিষয়ই ছিল সাংকেতিক লিপি উদ্ধার; তিনি কাগজটি দেখে মহাখুশি হলেও, স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এ সংকেত ভাঙা তাঁর কম্ম নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

সেই মুহূর্ত থেকে ধনকাকার সাংকেতিক ভাষার চর্চা শুরু হয়ে গেল। চার বছরে তিনি এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠলেন। নামডাক হল। নানা জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। নিয়মিত পয়সা কামাতে লাগলেন। আর সেই পয়সা দিয়ে ফর্মুলা ১৬-র পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। সুখের বিষয়ে এ বিষয়ে কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারেনি। ফুলকাকা ততদিনে বর্ধমানের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন। ধনকাকার গুরুর লেখা সেই সংকেতলিপির তাৎপর্য না জানাতে, সমস্ত ব্যাপারটাই ফুলকাকার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। ধনকাকাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোপনে গোপনে গবেষণা যেন জোড়পায়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল। কেউ টেরও পেল না।

ততদিনে আরও বছর দুই কেটে গেছে। বলা বাহুল্য, এতদিন সাংসারিক জীবনযাত্রা চুপ করে পড়ে থাকেনি। ফুলকাকা বিয়ে-থা করে বর্ধমানে পোস্টেড। ধনকাকা বিয়ে করেননি। বড়ঠামুর দেখাশোনা করা আর গবেষণা নিয়ে তাঁর সময় কোথায়? এতকাল মোটের ওপর জীবনযাত্রা ভালোই চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ নিদারুণ অশান্তি দেখা দিল। অনেকেই লক্ষ করে থাকবে যে সংকট যখন দেখা দেয়, একা দেখা দেয় না, চারদিক থেকে দলবল নিয়ে ঘনিয়ে আসে। কোনওদিকে তখন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। ধনকাকার জীবনেও কুড়ি বছর আগে ঠিক তা-ই হল। নিজের যা আয় ছিল, তাতে তাঁর ভালোভাবেই চলে যেত। নিরামিষ খেতেন। বড়ঠামুর হেঁশেল। তাঁর সঙ্গে রফা ছিল, দুজনার ফল-মিষ্টিটুকু কিনে দেবেন, বাকি সব খরচ এবং ব্যবস্থাপনা বড়ঠামুর দায়িত্ব। এতে অন্যান্য সুখ-সুবিধার ওপর বড়ঠামুকে হর-বখত হাতের কাছে পাওয়া যেত। নাটক-নভেল বলতে বুড়ি অজ্ঞান। ধনকাকা বাংলায় যত নাটক-নভেল এতাবৎ প্রকাশিত হয়েছিল, একে একে সব পড়াতে আরম্ভ করে দিলেন। যদিও আধুনিক প্রেমের গল্পের ওপরেই ঠামুর বেশি ঝোঁক।

কিন্তু তা বললে তো চলবে না। ভালো ফসল পেতে হলে ভালো করে জমি তৈরি করতে হয়। তা ছাড়া আগেকার ঔপন্যাসিকরা কম রসের কথা লিখে যাননি। ঠামুর জন্য রোজ গোপাল ময়রার দোকান থেকে লাল ক্ষীর আসত। গোড়ায় ধনকাকা তারই মধ্যে দশ ফোঁটা ফর্মুলা ১৬ গুনে দিতে লাগলেন। আনকোরা কাঁচা জমিতে তার যা ফল দিতে লাগল, সে ভাবা যায় না। পনেরো দিন না যেতেই, বড়ঠামু তাঁর শ্বশুরমশায়ের প্রাইভেট গোঁসাই পাঠাগারের তাকের পর তাক বই পড়ে ফেলতে শুরু করলেন। আগে যদি বা মানেটানে বুঝিয়ে নিতেন, পরে তার দরকার তো হতই না, উপরন্তু খাতা কিনে নোট লেখা ধরলেন।

অপ্রত্যাশিত সুফল পেয়ে ধনকাকার মাথা বোধহয় ঘুরে গিয়েছিল। তিনি বড়ঠামুকে তামাকুর ব্যাবসায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে প্ররোচনা দিতে লাগলেন। এরপর বড়ঠামু কাগজপত্রে সই দেওয়া নিয়ে গোলমাল করতে লাগলেন। তাঁর সব বোঝা চাই। তা-ও যথেষ্ট নয়। এমনভাবে কেন করা হল, অমনভাবে করলেই হত, হেনাতেনা কত কী। অছিদের স্বীকার করতেই হত যে তাঁর যুক্তিগুলোতে খুঁত নেই। তাঁর কথা না শুনেও উপায় ছিল না। দলিলপত্র ঘেঁটে তাঁর যাচ্ছেতাই রকমের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। যেদিন আবিষ্কার করলেন তাঁর অছি তাড়াবার অধিকার আছে, সেদিন থেকে তাঁকে পায় কে! বাড়িতে আপিস তুলে আনা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র পরামর্শদাতা ধনকাকা। শেষটা কাকু দেখলেন, বুড়ির সঙ্গে টেক্কা দিতে হলে তাঁকেও পনেরো ফোঁটা ওষুধ খেতে হয়। নইলে নাগাল পাবেন না। এ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ধনকাকা ভেবে কূল পেতেন না। তার ওপর ৭২ বছরের বুড়ির শরীরও দিনে দিনে শক্তসমর্থ হয়ে উঠতে লাগল। ধনকাকা বুঝলেন এটাও ওষুধের একটা বাড়তি ফল। ওই ওষুধের মধ্যে যে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী থাকেন, এটা বুঝতেও দেরি হল না। এদিকে ব্যাবসা যতই বাড়তে লাগল, অন্য সমস্যাগুলোও ঘুচে গেল। এক রেজিমেন্ট কালো কালো বদমেজাজি নাতনিকে ভালো ভালো পাত্র যেচে বিয়ে করে নিয়ে গেল। বাড়ির কোনও পুরুষমানুষ বেকার রইল না। যারা হদ্দ কুঁড়ে, বড়ঠামু তাদের ধরে লাইব্রেরির বই মেরামত আর ফর্দ করার কাজে মোবিলাইজ করে দিলেন।

তবু, ধনকাকার মনে সুখ ছিল না। শ্রীভগবান বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিলেন। ইনি আকাশের পুরানো শ্রীভগবান নন, ধনকাকার ওষুধ-খাওয়া শিক্ষিত হনুমান। এঁকে দিয়েই ধনকাকার প্রথম পরীক্ষা। বাচ্চা অবস্থায় এনেছিলেন। দেখতে দেখতে ওষুধের গুণে কথা বুঝতে, লিখতে, পড়তে শিখে গেলেন। বাস, ওই পর্যন্ত। এর বেশি সব বিদ্যে ওঁর দুষ্কর্মের খাতেই খরচ হত। সেসব অতি বিচিত্র বজ্জাতি। এখানে তার উল্লেখ করতে গেলে পাঠকদের কুশিক্ষা দেওয়া হবে। পাড়ার লোকেরা তটস্থ। পুলিশে দুষ্কৃতকারী ধরবার জন্য নানারকম বুদ্ধি করতে লেগে গেল। অবিশ্যি কেউ সন্দেহও করেনি যে দুষ্কৃতকারীটি একটা বাঁদর।

তার ওপর বড়ঠামুর বুদ্ধি এত বেড়ে গেল যে তিনি আর ধনকাকার তোয়াক্কা রাখেন না। খালি বকেন, ‘স্বাভাবিকভাবে কোনও মুখ্যু মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি বাড়তে পারে না। তুই আমাকে কী ওষুধ করেছিস, বল্।’

বলতেই হল খানিকটা। তবে শ্রীভগবানের ব্যাপারটা না বললেই হত। বড়ঠামু বিজ্ঞের মতো বললেন, ‘মগজের একেকটা দিক একেকটা কাজ চালায়। ওঁর নিশ্চয় ন্যায়-অন্যায় বোধটা নেই। দেখি ভেবে, ওঁকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।’

ধনকাকা শিউরে উঠেছিলেন। এ মানিকজোড় কী না করতে পারে! মনে পড়ে গেল, যখন কথামালা পড়াতেন, শ্রীভগবান ফিকফিক করে হাসতেন। এরপর ধনকাকা আর কিছু চিন্তা করার সময় পাননি। পরদিনই সন্ধ্যায় ফুলকাকা হাঁড়িমুখ আর একটা গাড়ি নিয়ে এসে তাঁকে একরকম কোলপাঁজা করে নিয়ে গেলেন প্রথমে দমদম বিমানঘাঁটি, তারপর বোম্বাই, তাঁর অভিনেতা শালার বাড়িতে। তারপর শালার নাট্যদলের সঙ্গে বেনামায় স্রেফ বিদেশ পাচার। রইল পড়ে তিন-চার বয়েম ফর্মুলা ১৬ আলমারিতে। রইল সাংকেতিক ভাষায় লেখা ফর্মুলার ব্যাখ্যান গবেষণাগারের দেয়ালঘড়ির মধ্যিখানে। তার মানে উদ্ধার করা কারও কর্ম নয়। ধনকাকা নিজেও হাজার চেষ্টা করে পারেননি। একটা করে চাবি রইল বড়ঠামুর আঁচলে, একটা করে গেল ধনকাকার সঙ্গে।

এই হঠাৎ পাচারের সাংঘাতিক কারণটার সঙ্গে শ্রীভগবান যে জড়িত, সে কথা বুঝে ধনকাকা আর আপত্তি করেননি। করলেও ফুলকাকা শুনতেন না। তাঁর এখন উঠতি পসার৷ ওইসব দুর্নাম চলবে না। বিদায় নেবার সময় ভগ্নকণ্ঠে ফুলকাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘খুনজখম করেনি তো?’ ‘খুন করেনি, জখম করেছে। সরকারি ব্যাংকটাকে চাঁচাপোঁছা করে দিয়েছে। কোনও ক্লু রেখে যায়নি। কিন্তু আমার বুঝতে দেরি হয়নি। তোমার এখন ভদ্রভাবে নিখোঁজ হওয়া দরকার।’

তা-ই হয়েছিলেন ধনকাকা। অভিনেতা সেজে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ফর্মুলা ১৬ সেবন করার ফলে রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ সাফল্যও লাভ করেছিলেন। আমেরিকায় তাঁর জয়জয়কার। সেখানেই প্রায় কুড়ি বছর কেটে গিয়েছিল সমানভাবে। পরপর ৭-৮টি সুন্দরী অভিনেত্রী তাঁকে একরকম জোরজার করে বিয়েও করেছিল। এন্তার টাকা করেছিলেন।

কিন্তু মনে সুখ পাননি। ফুলকাকা নিয়মিত চিঠি লিখতেন। তাতে সব খবরই থাকত, আসল খবর ছাড়া। খালি এটুকু জানা গিয়েছিল যে ব্যাংক ডাকাতির কোনও লজ্জাকর পরিনাম ঘটেনি। টাকাগুলো রাজভবনের ডাস্টবিনে পাওয়া গিয়েছিল। কেন নেওয়া, কেন ফেলে দেওয়া, এই নিয়ে মাসখানেক কাগজে উদ্ভট সব লেখালেখির পর, ক্ৰমে সবাই ভুলে গিয়েছিল। ব্যাপারটার সঙ্গে গোঁসাইদের কেউ জড়ায়ওনি, সন্দেহও করেনি। বলা হয়েছিল, বিদেশে ধনকাকা গবেষণা করছেন।

আসলে মানবচরিত্র ছাড়া আর কোনও বিষয়ে গবেষণা করেননি। কোনও গবেষণাগারে সুযোগ পাননি। ডিগ্রি ডিপ্লোমা কাগজপত্র সঙ্গে ছিল না তাঁর। নাম ভাঁড়িয়ে সেখানে আছেন। তবে একটা বড় কাজ করে এসেছেন। সাংকেতিক ভাষায় বিশারদ হয়েছেন। তার বড় বড় ডিগ্রি এনেছেন। এবার মনে হয়, ফর্মুলা ১৬-র রহস্য উদ্ধার করা যাবে। তাহলে ওষুধটার ওপর কিছু রিসার্চ চালিয়ে, ওটার আরও উন্নতি করা যাবে। এখনও পর্যন্ত তো ওর যত-না উপকারিতা, তার চেয়ে বেশি বিপদের সম্ভাবনা। অসাধারণ বুদ্ধিও হবে, অথচ ন্যায়-অন্যায় বোধও থাকবে, এ কী সাংঘাতিক কথা!

১৯৮০ সালে ভানুদার ধনকাকা দেশে ফিরে এসেছেন। এই কুড়ি বছরে বয়সটা বেড়ে ২৭ থেকে ৪৭-এ দাঁড়িয়েছে। বহুদিন চর্চার সুবিধা না পেলেও যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে বাসা বেঁধেছিল, সেটির কোনও নড়চড় হয়নি। বরং বিবিধ পড়াশোনার ফলে আরও দানা বেঁধে এখন পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল। ওই ওষুধকে যে স্বচ্ছন্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা চলে, তাতে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সেকালের কোনও অতিমানবের দান। এর ওপর আরও কারিগরি দরকার। তিন হাজার বছর আগে যত দূর পৌঁছেছিল, সেখানেই থেমে থাকলে চলবে না, এ কথা তো গুরুদেবই বলে গেছেন।

বড়ঠামুর ওপর ওষুধের আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া দেখে ধনকাকা তাজ্জব বনে গেলেন। আকাট মুখ্যু ছিলেন, ধনকাকাকে দিয়ে বাপের বাড়িতে চিঠি লেখাতেন। আর এখন যাকে বলে দেশের একটা মেন্টাল জায়ান্ট। একটা ফাইনানশিয়াল উইজার্ড। আশা করি, এরকম ভাষা পাঠকরা মাপ করবেন। কুড়ি বছরের অভ্যাসের ফলে আজকাল মার্কিনি ইংরেজিটাই ধনকাকার সহজে আসে। আর বিশ্বাস করুন কি না-ই করুন, বড়ঠামু ওই ভাষায় ওঁকেও টেক্কা দেন। কুড়ি বছর ধরে গোঁসাই পাঠাগার তিনি একেবারে চষে ফেলেছেন। কোনও বই অপঠিত নেই। বয়স হওয়া উচিত ৯২, দেখে মনে হয় ৬২। নাকি মেন্ডেলের লেখা উদ্ভিদতত্ত্বের কী বই পড়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিয়েছেন। নিজেই বললেন। ধনকাকা শিউরে উঠলেন। একটা চার আউন্স শিশির ওষুধ রোজ পনেরো ফোঁটাও যদি খেয়ে থাকেন, তাহলেও সে নিশ্চয় কোনকালে শেষ হয়ে গেছে। অথচ আজ পর্যন্ত তার এই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া চলেছে। দুঃখের বিষয়, বুদ্ধিটা যে অনুপাতে বেড়েছে, নীতিবোধটা সেরকম বাড়েনি। বড়ঠামুর ব্যাবসার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামের ওপর চোখ বুলিয়ে ধনকাকার হাত-পা ঠান্ডা।

‘কী সব্বনাশ, ঠামু! তাহলে যে পৃথিবীর সব তামাকের ব্যাবসা উঠে যাবে। গোঁসাই কোং হবে একচ্ছত্র অধিপতি। কোটি কোটি লোক পথে বসবে।’

বড়ঠামু প্রোগ্রামটা আঁচলে বেধে প্রসন্ন হেসে বললেন, ‘আরেকটু দুধপুলি দিই, কেমন?’ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ধনকাকার মনে একটা উৎকট সন্দেহ হল। উঠে পড়ে কুলকুচি করে ছুটে গেলেন গবেষণাগারের দোরগোড়ায়। চাবিটা মানিব্যাগেই ছিল, যেমন বিদেশ-বিভুঁইয়েও কুড়ি বছর ধরেই ছিল। ওষুধের লোহার আলমারি যেমনকে তেমন বন্ধ করা। তার চাবিও সঙ্গে ছিল। কিন্তু ভেতরের বড় বয়েম চাঁচাপোঁছা! তাতে এক বিন্দুও ওষধি নেই!

বুকের ভেতর থেকে বিকট একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। তা-ই শুনে দুদ্দাড় করে বড়ঠামু ছুটে এলেন। ‘ও কী! কী হল? অমন কচ্ছিস কেন?’

‘ও-ও-ওষধি?’

বড়ঠামু হাসলেন, ‘সব খেয়ে ফেলেছি। তবে একা খাইনি। শ্রীভগবান কেড়েকুড়ে মাপের বেশিই গিলেছেন।’

‘তাপ্পর?’

ঠামু হাসলেন, ‘তাপ্পর যা হবার তা-ই হল। এক ডোজে অতখানি ওষুধ কি বাঁদরের পেটে সয়? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ উলটে গেল। ব্যস্ত হসনে, উৎকৃষ্ট হনুমাননীয় প্রথায় তাঁর সৎকারের আয়োজন করেছিলাম।’

‘আর—আর বাকি অর্ধেক ওষুধ?’

‘সে কি তার নাগালে থাকতে দিয়েছিলাম? অনেক আগেই আমার অর্ধেকটা নিরামিষ ভাঁড়ারে তুলেছিলাম। কী জানি, যা-তা খেয়ে ফিরে এসে যদি ছোঁয়া-নাড়া করিস। তোর অর্ধেকের সবটাই বাঁদর গিলেছিল। আমার ভাগও শেষ।’

প্রথমটা ধনকাকা চারদিকে অন্ধকার দেখলেন। তারপরেই মনে হল, কী আর এমন হয়েছে। এখন আর তিনি কোনও সাংকেতিক লিপিকে ভয় পান না। ওই ফর্মুলার মানে উদ্ধার করতে তাঁর বড়জোর ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তারপর তাজা ওষুধ তৈরি করা যাবে। যদ্দূর মনে হয়, কিছু সয়াবিনের নির্যাস মেশালে গিনিপিগদের কিছুটা নীতিজ্ঞানও গজাতে পারে। হেনরি ফোর্ড তো লিখে গেছেন, সয়াবিনের গুণের অন্ত নেই।

দুঃখের বিষয়, সাংকেতিক লিপিটি পাওয়া গেল না। বড়ঠামু ডাল চাপাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অবাক হয়ে বললেন, ‘আঁতিপাঁতি করে খুঁজছিস কী?’

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে ধনকাকা বললেন, ‘গুরুদেবের ফর্মুলা ১৬-র সাংকেতিক লিপিটা পাচ্ছি না।’ ঠামু ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন।

‘সে কি আর আছে যে পাবি? গত বছর ওই লিপি উদ্ধার করে আমার চক্ষুস্থির। কী সব জঘন্য অশুদ্ধ জিনিস দিয়ে ওই ওষুধ বানিয়েছিল যদি জানতিস, ঘেন্নায় গা রি-রি করত। নেহাত আমার গুরুমার মাদুলি হাতে বাঁধা ছিল, তাই আমার গায়ে কোনও পাপ লাগেনি। কিন্তু তোকে দিয়ে তো বিশ্বাস নেই, তাই ওটাকে আগুনে দিয়েছি। হ্যাঁ, ভালো কথা—পাঠাগার শেষ। নতুন কোনও বিষয় পড়া!’

এইবার ধনকাকা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে, বড়ঠামুর জন্য গীতা-উপনিষদ থেকে শুরু করে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার ধর্মগ্রন্থ এনে বড়ঠামুর আপিসঘরে জমা করে ফেললেন। ফলে যা ভেবেছিলেন তা-ই হল। বড়ঠামু ওইসব বইতে একেবারে ডুবে গেলেন। তাঁর জ্ঞানচক্ষু ফুটে গিয়েছিল। বিষয় তাঁর কাছে বিষ হয়ে দাঁড়াল। সব চুলচেরা ভাগাভাগি করে উত্তরাধিকারীদের দানপত্র করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তামাক কোম্পানি টলমল। বড়ঠামু মহাখুশি হয়ে বললেন, ‘বেচে দিয়ে ফিক্সড ডিপোজিট করে ফেলিস। খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। তা ছাড়া তামাক খেলে ক্যানসার হয়।’

শেষ পর্যন্ত তা-ই হল। বড়ঠামু লছমনঝোলায় একটা আশ্রম করে দিনরাত পড়াশোনা করেন আজকাল। নাকি বিষয়ের অসারত্ব নিয়ে বইও লিখছেন। ধনকাকা সয়াবিন থেকে কী একটা টনিক বানিয়ে লাখপতি হয়ে গেছেন। ভানুদাকে দত্তক নিয়ে গবেষণাগারটি পুরোদমে চালাচ্ছেন। পরীক্ষা-টরিক্ষা ভানুদার ওপর দিয়েই হয়। কী তার স্বাস্থ্য, কী বুদ্ধি! ফুলকাকা এখন পুলিশের কেউকেটা। আসল নামটা বললাম না।

আমরা বলি কী, সব ভালো যার শেষ ভালো। ভানুদার কাছে শুনেছি যে লছমনঝোলায় বড়ঠামুর প্রধান শিষ্য একজন আধবুড়ো হনুমান। সে তাঁর সেবাযত্ন করে আর মুখ দেখে মনে হয় নিদারুণ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। তবে কি ধনকাকার কোপ থেকে শ্রীভগবানকে বাঁচাবার জন্যেই বড়ঠামু তাঁর মৃত্যুসংবাদটি রচনা করেছিলেন? ভানুদা বলে, ‘তা হতেও পারে। ওঁর ওই বইখানির খানিকটা খানিকটা পড়ে শোনান একেকদিন। ওইসব কথা যদি রচনা করতে পারেন, তার তুলনায় এ আর এমন কী?’

সম্পাদকঃ গল্পটি ফ্যানট্যাসটিক বার্ষিকী ১৯৮১ তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাটি এখানে পুনঃমুদ্রিত হল। লেখাটি টাইপ করে সাহায্য করেছেন দেবজয় ভট্টাচার্য।

Tags: কল্পবিজ্ঞান গল্প, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মূল প্রচ্ছদ, লীলা মজুমদার

খাঁটি রত্ন!

এরকম অসম্ভব ভালো গল্প ওনার পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল।