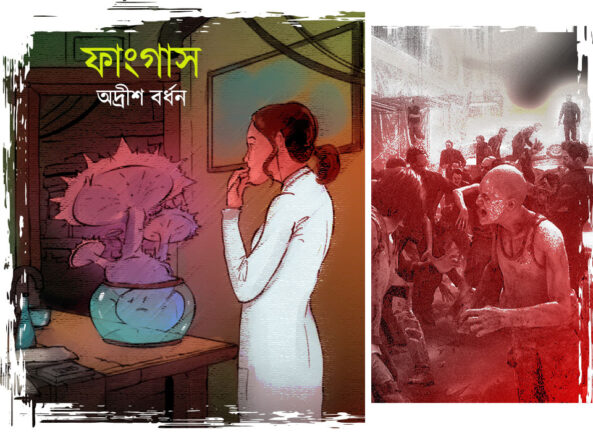

ফাংগাস

লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

শিল্পী: তৃষা আঢ্য

প্রথম পর্ব: ওরা ছড়িয়ে পড়ল

এক

কলকাতা, মঙ্গলবার, সন্ধে পাঁচটা কুড়ি মিনিট

বাড়ি ফেরার পর সঞ্জয় সেন আচমকা ধাক্কার কথাটা ভুলেই গেছিল। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ধাক্কাটা লেগেছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। ধাক্কা না বলে তাকে ‘কলিশন’ বলা উচিত। যা ভিড় জায়গাটায়। ক্যাসেটের একফালি দোকান থেকে ভেসে আসছে উৎকট গানবাজনা। মাথা ঠিক রাখা যায় না।

মেজাজ খিঁচড়ে ছিল আগে থেকেই। এক পয়সার রোজগার হয়নি সারাদিন। কলেজের ডিগ্রি বগলে করে চাকরি সে পায়নি। ছুতোরের কাজ শিখেছে। বাড়ি গিয়ে কাজ করে দেয়। রোজগার ভালোই। যদি কাজ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ তা হয়নি। ডেকে পাঠিয়েছিল একটা বাড়িতে। যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজিরও হয়েছিল সঞ্জয়। গিয়ে শুনল—এখন তো কাজ নেই।

এসপ্ল্যানেডের কাছে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে হাঁটছিল ফুটপাত ধরে। ছিমছাম মেয়েটার সঙ্গে ‘কলিশন’ ঘটল তখনই।

তবে এটাও ঠিক, সঞ্জয়ের মতন শক্ত পুরুষের ওভাবে ঠিকরে যাওয়া উচিত হয়নি। হিলহিলে মহিলা কিন্তু এতটুকু টলেনি। সঞ্জয়ই ধড়াম করে পড়ল ফুটপাতের কিনারায়।

কটমট করে মেয়েটির দিকে চেয়েছিল সঞ্জয় গায়ের ধুলো ঝেড়ে ওঠবার সময়ে। মেয়েটা সামান্য হেসেছিল। সে হাসির মধ্যে বিদ্রুপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের।

এত কাণ্ডর পর বাড়ি পৌঁছেছে সঞ্জয়। সারাদিনের ধকলের পর এখানে ঢুকলে মনটা কিন্তু জুড়িয়ে যায়। ভয় শুধু একজনকে। ওর বউকে।

বউকে এড়ানোর জন্যেই একদম পেছনের ঘরে চলে গেল সঞ্জয়। রান্নাঘরের টুংটাং আওয়াজ এখান থেকেই শোনা যায়। এখন যাচ্ছে না। তার মানে বাড়িতে কেউ নেই।

বাঁচল সঞ্জয়। আলো জ্বালিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল ভেতর থেকে। এ ঘরেই ও সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায়। এখানেই ছড়ানো আছে ওর কাজের যন্ত্রপাতি, নকশার বই, অর্ধসমাপ্ত কাঠের কাজ।

একটা কাঠের আলমারি শেষ করতে হবে। সঞ্জয় মন দিল সেদিকে। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষটানি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দিনের টেনশন নেমে গেল মাথা থেকে।

বুধবার, সকাল সাতটা সাত মিনিট

সঞ্জয়ের বউ রান্নাবান্না সেরে নিজে খেয়ে নিয়েছিল। পান্তা খেলে ঘুম তো হবেই। মড়ার ঘুম, ঘুমিয়ে উঠেছিল পরের দিন সকালে। সঞ্জয়কে দেখতে না পেয়ে গেছিল রান্নাঘরে। রান্না করা খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে দেখে অবাক হয়েছিল। সঞ্জয় কি রাতে বাড়ি ফেরেনি?

হয়তো কারখানা ঘরে ঢুকে বসে আছে। ওখানে গেলে তো দুনিয়া ভুলে যায়। কিন্তু ঘরে তো কোনও আওয়াজ নেই। বাইরে থেকে দেখল সঞ্জয়ের বউ। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ পেল। ছাতা পড়লে যেরকম গন্ধ হয়– সেইরকম। তবে খুব কড়া; পা দিল ভেতরে। চেঁচিয়ে উঠল গলার শির তুলে।

কারখানা ঘরের পুরো একটা দিক পুরু ছত্রাকে ছেয়ে গেছে।

রক্তলাল শুকনো ছত্রাক। আতঙ্কঘন চোখে চেয়ে রইল সঞ্জয়ের বউ। এ জিনিসটা সে বরদাস্ত করতে পারে না। নরম হলদেটে ছাতা পড়া দেখেছে, সাদা ছাতা পড়াও দেখেছে। কিন্তু এমন জিনিস কখনও দেখেনি।

এ যে অনেক পুরু, অনেক বড়, যেন বছর বছর ধরে গজিয়েছে! মেঝে, দেওয়াল, সিলিং— নরম রক্তলাল ছত্রাকে ছেয়ে গেছে। গা ঘিনঘিন করছে। কাঠের তাক, কাঠের আলমারি কিছুই চেনা যাচ্ছে না। গন্ধটাও বিকট। বমি পাচ্ছে।

রাতারাতি এমন জিনিস এভাবে গজাতে পারে না। নিশ্চয় আনাচেকানাচে থুকথুক করছিল এতদিন। চোখে পড়েনি। কাল রাতে হু-হু করে বেড়েছে। তাই সকাল হতেই ফিনাইল বা অ্যাসিড কিনতে গেছে সঞ্জয়। এ জিনিস যদি অন্য ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তো টেঁকা দায় হবে।

একটা লম্বা কাঠ তুলে নিয়ে ঢিবির মতো রক্তলাল ছত্রাকের মধ্যে রেগেমেগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সঞ্জয়ের বউ। গোটা ঢিবিটা থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। তারপরেই ঢিবি কথা বলে উঠল।

ভারি গলায় বললে সঞ্জয়, ‘চিনতে পারছ না? আমি, আমি…!’

পরক্ষণেই ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল দুটো নরম চটচটে হাত। খপ করে চেপে ধরল সঞ্জয়ের বউয়ের দুই হাত।

দুই

মঙ্গলবার, সন্ধে ছ-টা পনেরো মিনিট

সঞ্জয়ের সঙ্গে যার ধাক্কা লেগেছিল, সেই মেয়েটি বসেছিল একটা সিনেমাহলে। পাশের সিটে বসে একটি ছোট্ট মেয়ে। সে বাঁ হাত রেখেছে বাঁ দিকের সিটে মায়ের কোলে, ডান হাত রয়েছে ছিপছিপে মেয়েটির কোলে। ইনটারভ্যাল হওয়ার সময়ে ছোট মেয়েটির মা গেল বাইরে। খুকুকে বসিয়ে রেখে গেল ছিপছিপে মেয়েটির পাশে। সিট থেকে উঠে এসে মেয়েটির কোলে বসল খুকু। গালে গাল ঘষে আদর খাওয়াও হল, ‘হামি দাও, হামি দাও’ বলতে ছিপছিপে মেয়েটি তাকে হামিও দিল ।

ফিরে এল মেয়েটির মা। খাবার হাতে নিয়ে। খুকুও ফিরে এল নিজের সিটে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর খুকু বললে, ‘মা, মুখে ঘা হয়েছে। চুলকোচ্ছে কেন?’

‘হাঁ কর।’

মুখ হাঁ করল খুকু। গালের ভেতর দিকে লালমতো কী সব বেরিয়েছে। মেয়ের মুখে চুমু দিয়ে মা বললে, ‘ঘুমিয়ে পড়। কাল ডাক্তার দেখাব।’

মেয়েকে পাশে নিয়ে মা ঘুমোয়। ওর বাবা নেই। মাঝরায়ে মায়ের ঘুম ভেঙে গেছিল। বড় মুখ চুলকোচ্ছে। মুখের ভেতর দিকে। জিভ বুলিয়ে দেখল— নরম একটা স্তর পড়েছে গালের ভেতরে। তারপর আর মনে নেই। ঘুমে চোখ জুড়ে এল।

ভোর হল। পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ল খাটে। মা আর মেয়ে শুয়ে রয়েছে পাশাপাশি। কেউই বেঁচে নেই। লাল-কালো ডোরাকাটা ছত্রাক গজিয়েছে সারা গায়ে— মোটা কম্বলের মতো। মুখ, চোখ চেনা যাচ্ছে না। নাক, কান, মুখের ফুটো থেকে ঝালরের মতো ঝুলছে নরম থলথলে ছত্রাক।

তিন

মঙ্গলবার, রাত ন-টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট

ছিপছিপে লম্বা মেয়েটা সিনেমাহল থেকে বেরিয়েই ঢুকেছিল এই রেস্তোরাঁয়। চুল তার সিধে করে আঁচড়ানো, চোখের রয়েছে সামান্য চৈনিকভাব, চিবুক বাটালির মতো সিধে। খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে। নাসিম ওয়েটার এঁটো ডিশ রেখে এসেছে রান্নাঘরে। উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলেছে একটা ক্যানেস্তারার মধ্যে। ভরতি হয়ে গেলেই ফেলে আসবে রেস্তোরাঁর পেছন দিকের সরু গলির গোল ডাস্টবিনে।

টেবিল সাফ করে কাঁধের তোয়ালেতে হাত মুছছে নাসিম। এমন সময়ে রেস্তোরাঁয় এল দুই তরুণ। একজনের নাম গগন, আর একজনের নাম শঙ্কর। হো-হো করে হাসতে হাসতেই ঢুকল দু-জনে। একটু শক্ত হল নাসিম। এ ধরনের খদ্দেরদের সে হাড়ে হাড়ে চেনে।

বয়স যার বছর পঁচিশ, নাম তার গগন। সে হেঁকে বললে, ‘এই পটলা, এদিকে আয়।’

রেস্তোরাঁর ওয়েটারদের সবসময়ে পটলা বলেই ডাকে গগন। এটাই তার জোক্স— লিস্টের মধ্যে সবচাইতে প্রিয় মজা।

নাসিম নিঃশব্দে দু-জনের হাতে দুটো মেনু গছিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল কাউন্টারের কাছে।

উদর-পুজো শেষ হল রাত এগারোটা নাগাদ। হাসি আর ঠাট্টায় জমিয়ে রাখল রেস্তোরাঁ। পেট যখন কানায় কানায় ভরতি হল, তখন উঠল টেবিল ছেড়ে। মেট্রো রেলে চেপে একজন গেল কালিঘাটে, আর একজন গেল উলটো দিকে—বৌবাজারে।

শিক কাবাব, বিরিয়ানি আর স্যালাড খেয়ে পেট আইঢাই করছিল গগনের। তাই সটান গেল ঘুমোতে।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে আর একটা জরুরি কাজ করার জন্যেই ঘরে ঢুকেছিল। পা চুলকোনো। এই এক ব্যায়রাম তাকে বড্ড কষ্ট দিয়ে চলেছে। টেরিলিন মোজা পরতেই হয়। হাঁটতেও হয়। তারপরেই পা ঘামে। ‘অ্যাথলেট্স ফুট’ নামক বিচ্ছিরি চর্মরোগ বেড়ে যায়।

যেমন বাড়ল সেই রাতে। পায়ের আঙুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রণা— যেন ছুরি চলছে। মোজার মধ্যে ওষধি পাউডার ছড়িয়ে তবে মোজা পরেছিল। তবুও রেহাই নেই।

‘অ্যাথলেট্স ফুট’ একদিক দিয়ে তার মনটা গর্বে ভরিয়ে রাখে। বিরাট এই চেহারা নিয়ে খেলোয়াড় হতে পারবে না ইহজন্মে। কিন্তু খেলোয়াড়-রোগ যখন পায়ে আছে, তখন তাকে খেলোয়াড় পদবাচ্য করা যাবে না কেন?

পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে পাউডার ছড়িয়ে আর ক্রিম মাখিয়ে শুয়ে পড়ল গগন। নিভিয়ে দিল বেড ল্যাম্প। ঘুম এল তক্ষুনি। তারপরেই ঝট করে ভেঙে গেল পাতলা ঘুম। বদহজমের জন্যেই ঘুমের দফারফা হয়েছে, টের পেল সেই মুহূর্তে!

শুধু বদহজমের কষ্ট নয়, শুরু হয়েছে আর এক জ্বালা। চুলকোচ্ছে সারা গা— বিশেষ করে পা। বিরিয়ানি আর কাবাব কি ‘অ্যাথলেট্স ফুট’ বাড়িয়ে দেয়? কিন্তু এরকম তো আগে কখনও ঘটেনি।

উঠে পড়ল গগন। জ্বালল বেডল্যাম্প, পায়ের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেছিল। তারপর পেল হাসি। পা তো চুলকোবেই! মোজা খুলতেই ভুলে গেছে!

ভুরু কুঁচকে গেল পরক্ষণেই। মোজা তো টেনেমেনে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল খাটের ওপরেই। ওই তো পড়ে রয়েছে মোজা। তা ছাড়া পায়ের এই নতুন মোজা চিনতেও তো পারছে না। এ রঙের মোজা নেই গগনের স্টকে। ধূসর রং— তার ওপর লাল নকশা।

টেনে খুলতে গেল ডানপায়ের মোজা। কিন্তু আঙুল বসে গেল ডান পায়ে।

ধড়াস করে উঠল বুক। টেনে খুলতে গেল বাঁ পায়ের মোজা— ঘটল একই কাণ্ড। এবার ঘুলিয়ে উঠল পেট। কাঁটা দিল গায়ে।

নরম পা। আঙুল বসে যাচ্ছে। যেন হাড় নেই। বেড-ল্যাম্পের আলোয় যখন দেখল গোটা গা ছেয়ে গেছে অদ্ভুত সেই মোজায়, তখন আর চিৎকার আটকে রাখতে পারল না গলার মধ্যে।

লাল নকশাকাটা ধুসর থসথসে নরম জিনিসে ভরে গেছে পেট আর বুক।

ধুতে হবে। ছোবড়া দিয়ে রগড়ে তুলতে হবে এখুনি। ধড়মড় করে নামতে গেল খাট থেকে। লাফিয়ে নেমেছিল ডান পায়ের ওপর। মট করে ভেঙে গেল ঊরুর হাড়। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল গগন।

পায়ে জোর নেই। অতবড় চেহারা দু-পা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। বুকে হেঁটে গেল কলতলার দিকে।

ঊরুর ভেতর থেকে ধূসর গুঁড়ো বেরিয়ে এল হুড়হুড় করে— গুঁড়োর রেখা রচনা করে গেল মেঝের ওপর।

চার

বুধবার, ভোররাত দুটো পনেরো মিনিট

দুটো নাগাদ রেস্তোরাঁ থেকে শেষ খদ্দেরকে বিদেয় করেছে নাসিম। এখন চাচার সঙ্গে রান্নাঘর সাফ করছে।

হেদিয়ে পড়েছে নাসিম। চব্বিশ ঘণ্টায় খুব জোর ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোনোর সময় পায়। শুধু কাজ আর কাজ। মা নেই, বাবা নেই— চাচাই তো খাইয়েদাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছে নাসিম। মোটা আর রোগা লোক দুটোর কথা মনে পড়ছে।

ক্যানেস্তাৱা বোঝাই এটোকাঁটা তুলে পেছনের দরজা দিয়ে গলির মধ্যে চলে গেল নাসিম। গোল ডাস্টবিনের মধ্যে ক্যানেস্তারা উপুড় করতে গিয়ে থমকে গেল। বার কয়েক চোখের পাতা পড়ল। যা দেখছে ক্যানেস্তারার মধ্যে, তা দেখবে বলে আশা করেনি।

দানবিক ব্যাঙের ছাতার মতো বিষাক্ত উদ্ভিদ গজিয়েছে যেন ক্যানেস্তারার মধ্যে। ভরতি হয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে বাইরের দিকে। প্রায় দেড় ফুট উঁচু আর ফুটখানেক চওড়া।

এই দেখেই ছানাবড়া হয়ে গেল নাসিমের দুই চক্ষু। দিনের মধ্যে বার কয়েক ক্যানেস্তারা উপুড় করে যায় গোল ডাস্টবিনে। শেষবার যখন উপুড় করেছিল, আশ্চর্য এই ব্যাঙের ছাতা তো ছিল না। মানে, ঘণ্টা তিনেক আগেও আজব এই উদ্ভিদ গজায়নি।

হাঁক দিয়ে ডাকল চাচাকে। ক্যানেস্তারার অদ্ভুত ব্যাঙের ছাতা চক্ষু চড়কগাছ করল চাচার-ও। বললে, ;ঠিক যেন মাশরুম। কিন্তু এত বড় মাশরুম তো কক্ষনো দেখিনি।’

নাসিম বললে, ‘আমার তো মনে হচ্ছে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কিন্তু এত বড় ব্যাঙের ছাতা আমিও কক্ষনো দেখিনি।’

ভেতরে গিয়ে ঝাঁটা নিয়ে ফিরে এল চাচা। ঝেঁটিয়ে অদ্ভুত উদ্ভিদকে বিদেয় করতে লাগল কর্পোরেশনের ডাস্টবিনের মধ্যে।

ঝাঁটার বাড়ি পড়তেই কিন্তু ফটাফট করে ফেটে গেছিল বড় বড় ফাংগাসগুলো। ছড়িয়ে পড়েছিল ঈষৎ দ্যুতিময় নীলচে গুঁড়ো। দেখতে দেখতে গোটা গলি ভরে গেল নীল ধুলোয়। রাস্তার ভিখিরির শুয়ে ছিল গলির নিরাপদ আশ্রয়ে— তারাও ঢেকে গেল নীল ধুলোয়। চাচা আর নাসিম-ও বাদ গেল না।

রাত তিনটে নাগাদ কিন্তু নীল-ধুলো খুব একটা দেখা গেল না গলিতে বা বাতাসে। হাওয়ায় উড়ে গেছে ফাংগাসের কণা।

কোটি কোটি কণা ছড়িয়ে গেল মধ্য কলকাতায় এবং আরও দূরে।

পাঁচ

মঙ্গলবার, বিকেল পাঁচটা কুড়ি মিনিট

শুরু হল কীভাবে…

মধুমিতা নন্দীর জীবনে এর চাইতে বড় সুখের দিন আসেনি। আবেগময় চোখে সে চেয়ে আছে হাতের উদ্ভিদটার দিকে। ও এখন দাঁড়িয়ে আছে ল্যাবরেটরিতে।

উদ্ভিদটার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাগারিকাস বিসপোরাস। ফাংগাস-এর এক ধরনের প্রজাতি— চালু কথায় যাকে বলা হয় মার্জিত মাশরুম। কিন্তু মধুমিতার হাতে রয়েছে যে নমুনা, সেটা মামুলি নমুনা নয়। এর টুপির ব্যাস এক ফুট, বোঁটার দৈর্ঘ্য দু-ফুট, এবং সাত ইঞ্চি মোটা। ওজন সব মিলিয়ে চার পাউণ্ড।

মামুলি অ্যাগারিকাস বিসপোরাস-এ এত গুণ নেই, যা আছে এই নমুনায়, বিশেষ এই মাশরুম অতিশয় প্রোটিন সমৃদ্ধ। মুরগির প্রতি গ্রামে যতটা প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রায়, ততটা পাওয়া যাবে এই মাশরুম থেকে।

সাত বছর কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার এই মাশরুম। মাত্র দু-ঘণ্টা আগে হাতে ধরা প্রকাণ্ড এই মাশরুম সাইজে ছিল এত ছোট যে অণুবীক্ষণ ছাড়া তাকে দেখা যেত না। অপুষ্পক উদ্ভিদের অতিক্ষুদ্র বীজকণা পড়েছিল পোষ্টাই জেলি বোঝাই ট্রে-র মধ্যে। দু-ঘণ্টা পরে সেই বীজকণা এত বড় হয়ে উঠেছে। একজন মানুষের সারাদিনের প্রোটিন জুগিয়ে যেতে পারবে।

আনন্দে কেঁদে ফেলল মধুমিতা।

কিন্তু আবেগে ভেসে গেলে তো চলবে না। মধুমিতা যে বৈজ্ঞানিক। এখনও কাজ বাকি রয়েছে।

একটা বড় এনামেল ট্রে-র ওপর কোলের মাশরুমকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিল মধুমিতা। স্ক্যালপেল দিয়ে খুচ করে ছোট্ট একটু অংশ কেটে নিল টুপি থেকে। মায়া হচ্ছিল কাটতে। এমন সুন্দর নমুনার ওপর ছুরি চালাতে মন চাইছিল না। কিন্তু কাজ শেষ করতেই হবে।

কাটা অংশ উলটো করে রাখল হাতের তেলোয়। চেয়ে রইল ফুলকোগুলোর দিকে—যা রয়েছে টুপির নীচের দিকে।

দমে গেল। ফুলকোদের ওপরকার ঝিল্লি শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে, কাটা অংশটা সাইজে বেশ বড় বলে, এই ঝিল্লির উপাদান থেকে গজায় বেসিডিয়াম—এক রকমের অণু-জীব, যা থেকে জন্মায় মাশরুমের বীজকণা। মামুলি মাশরুম ঠেলে বের করে দেয় মিনিটে পাঁচ লক্ষ বীজকণা— দুই থেকে তিন ঘণ্টা আয়ুষ্কালের মধ্যে। মধুমিতা দেখল, সুপার সাইজের, এই ঝিল্লির সেই উন্নত অবস্থা আসেনি।

নার্ভাস হয়ে গেল মধুমিতা। ছোট্ট একটা ফালি কাটল ফুলকোর অংশ থেকে। রাখল মাইক্রোসকোপের তলায়। বুক দমে গেল আরও। যা ভয় করেছিল— মাইক্রোসকোপ দেখিয়ে দিল ঠিক তা-ই হয়েছে। বীজকণা-কোশ তৈরি করছে না ঝিল্লি।

হায় রে! এত চেষ্টা করেও হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল হওয়া গেল না। তিন সহকারীকে নিয়ে মধুমিতা বানাতে চেয়েছিল এমন একটা মাশরুম— চেহারায় যা হবে দানবাকৃতি, বাড়বে হু-হু করে, প্রোটিনে ঠাসা থাকবে। এর জন্যে কাজে লাগাতে হয়েছে এমন এক উদ্ভিদ যার বংশাণু-সংকেত ল্যাবরটেরি-নিয়ন্ত্রিত। আর এই উদ্ভিটাই দানব-মাশরুমের জননকোশ চক্র চেপে দিয়েছে। দানব-মাশরুম আর এক দানব-মাশরুম সৃষ্টি করতে পারবে না।

প্রথমদিকে মধুমিতা চেষ্টা করেছিল, মাশরুমের বীজকণার বংশাণু-সংকেত পালটে দেবে। চার বছরের চেষ্টা জলে গেছে, অ্যাগারিকাস বিসপোরাস-এর মতো সরল ফাংগাসের বংশাণু-সংকেত বের করা যে কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার— তা চার বছর পরে বুঝেছে। দরকার আরও টাকাপয়সার— অন্ততপক্ষে বিশজন সহকারী ছাড়া ও-কাজ অসম্ভব।

তাই তিন সহকারীকে নির্দেশ দিয়েছিল, মাশরুমের বিপাকক্রিয়ার শুধু একটা দিকে নজর ফোকাস করা হোক। যে এনজাইম-রা মাশরুমের সাইজ, বৃদ্ধির হার আর প্রোটিন ধরে রাখবে, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে আলাদা করে জানা যাক। তারপর তাদের পরিবর্তন করা হোক পৃথকভাবে।

কপাল ভালো, বিশেষ এই এনজাইম ছিল মাত্র দুটো। তা চিনতে আর জানতেই চলে গেল আরও একটা বছর। তারপরও শুরু হল কৃত্রিম এনজাইম সৃষ্টির গবেষণা। এমন এক এনজাইম, যে এনজাইম ওই দুটো এনজাইমকে টেক্কা মারবে— মাশরুমের কোশদের সংখ্যাবৃদ্ধি অন্ততপক্ষে একশোগুণ বাড়িয়ে দেবে।

এনজাইমদের জিন উপাদানের পুনর্মিলন ঘটাতেই কালঘাম ছুটে গেছে। এমন একটা রাসায়নিক গঠন তৈরি করার দরকার ছিল, যা মাশরুমের ভেতরে অতি-অণুঘটক হিসেবে কাজ করে যাবে। জীবধর্মী ছত্রাকের দেহকোশ থেকে বেরোয় যে জৈবপদার্থ— এক কথায় যাকে বলা হয় এনজাইম— তা অতীব অস্থায়ী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে পড়ে চুড়ান্ত ত্রি-মাত্রিক সংযুতি।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্যে সহযোগীদের নিয়ে মধুমিতা বানিয়েছিল এমন এক অণু-উদ্ভিদ, সংযুতির দিক দিয়ে যে অণু-উদ্ভিদ প্রায় ভাইরাসের মতন— মামুলি এনজাইমের মতন নয়। অস্বাভাবিকভাবে স্থায়ী এহেন ম্যাক্রো-এনজাইম সৃষ্টি করার পরেও এখন ওদের বানাতে হবে ডিএনএ-র ক্ষারীয় চারটে রাসায়নিক উপ-একক, সঠিক রাসায়নিক যৌগিক গঠন পাওয়ার জন্যে— যাতে মাশরুমের কাছে যা চাওয়া হচ্ছে, তা সে দিতে পারে।

গত আঠারোটা মাস গেল এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায়— বিভিন্ন এনজাইমের রকমারি গঠন নিয়ে হরেকরকম টেস্টে। পারমাণবিক গঠনেই শুধু ইতরবিশেষ তারতম্য থেকেছে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা এনজাইমদের মধ্যে, কিন্তু বিরাট জায়গা জুড়ে পরিবর্তন এনেছে মাশরুমদের মধ্যে। কতকগুলো পরিবর্তন নেহাতই আচমকা— কিন্তু কোনওটাই কাঙ্খিত নয়। তাই বরবাদ করতে হয়েছে তাদের।

এখন পাওয়া গেছে এনজাইম ব্যাচ CT-UTE-৪47— কেল্লা ফতে হবে এই দিয়েই, অথবা কাছাকাছি ফল পাওয়া যেতে পারে।

চিন্তানিবিড় চোখে অতিকায় মাশরুমের দিকে চেয়ে রই মধুমিতা। জননকোশ চক্র অবদমিত হলেও আবিষ্কারটা ঐতিহাসিক। এত তাড়াতাড়ি মাশরুম বৃদ্ধি অতীতে কখনও ঘটেনি। উন্নত অণুঘটকের কারসাজির ফলেই হয়তো জননকোশ পদ্ধতি হ্রাস পেয়েছে। কাল বানাবে নতুন অণুঘটক। আপাতত পুরোনোটাই লেগে থাকুক্ল ছত্রাকদেহে।

উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে নতুন এনজাইমের জন্যে। এনজাইমের গঠন পালটালেই হয়তো সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে। নাও যদি হয়, মধুমিতার কৃতিত্ব অম্লান থেকে যাবে আগামী দিনে।

অধিক পরিমাণে এই এনজাইম বানিয়ে অ্যাগারিকাস বিসপোরাস এর ওপর স্প্রে করে দিলেই তো অতিকায় মাশরুম পাওয়া যাবে রাশি রাশি।

টুলে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মধুমিতা। শতকরা একশোভাগ সফল না হলেও লক্ষ্যের কাছাকাছি তো যেতে পেরেছে। এমন এক সস্তার মাশরুম বানিয়েছে যা পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা মিটিয়ে ছাড়বে। কে জানে, নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারে।

একটানা চব্বিশ ঘণ্টা খেটেছে বলে তিন সহযোগীকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল মধুমিতা। নতুন এনজাইমটা বানিয়েছিল একা। পরিণাম এই দানব মাশরুম।

থাকুক শুয়ে ট্রে-তে, কাল সকালে এসে ওরা দেখবে আর চক্ষু ছানাবড়া করবে।

টুল ছেড়ে উঠে পড়ল মধুমিতা, বোতাম টিপে খুলল দরজা। এখন সে দাঁড়িয়ে ঘষা কাচের একটা খুপরি ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই হিস-হিস শব্দ শোনা গেল মাথার ওপর। ক্ষতিকারক নয় অথচ শক্তিশালী জীবাণুনাশক গ্যাস ঢুকছে কাচের ঘরে।

অন্য ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার লাগাতে গিয়ে দেখল তর্জনির ডগা সামান্য কেটে গেছে। আধইঞ্চির মতন। কাটল কখন? নিশ্চয় স্ক্যালপেল চালিয়ে মাশরুম থেকে ফালি কাটবার সময়ে।

গ্যাসচেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে। আঙুলটা মুখে পুরে চুষে নিল মধুমিতা। জানতেও পারল না, হাজার কয়েক আণুবীক্ষণিক মাশরুম কোশ রয়ে গেল কাটা-র মধ্যে, আর নখের ফাঁকে। হয় তারা মৃত, অথবা মরছে। কিন্তু ভাইরাসের মতন সেই এনজাইম— যাকে গড়া হয়েছে লম্বা সময় ধরে টিঁকে থাকার জন্যে— সেই এনজাইম সক্রিয় রইল কোশগুলোর মধ্যে।

সরাসরি মানুষের ক্ষতি করবার ক্ষমতা নেই এই এনজাইমের, কিন্তু পরোক্ষভাবে, অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে, বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে।

আবিষ্কারের আনন্দে গুনগুন করে গান গাইতে রাস্তায় নেমে এল মধুমিতা। আগে একটা সিনেমা দেখা যাক, তারপর খাওয়া যাক মোগলাই খানা।

‘ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিক্যাল বায়োলজি’ থেকে মধুমিতা রাস্তায় বেরিয়েছিল বিকেল পাঁচটা বেজে আঠারো মিনিটে। তার একটু পরেই ধর্মতলার মোড়ে সঞ্জয় সেনের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছিল।

বিষ-কোশ সঞ্চারিত হয়ে গেছিল সঞ্জয়ের শরীরে।

বুধবার, ভোর পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিট

চোখ খুলেই ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার মোহন মল্লিক। ভোন ছ-টায় টেলিফোন আসা মানে দুটো জিনিস— ঝামেলা, আর সেই ঝামেলার মোকাবিলা করার জন্যে পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব। নামলেন রাস্তায়।

বেলেঘাটার আইডি হসপিটালে পৌঁছোলেন ছ-টা পঁচিশে।

রুগীর ঘরে ঢোকবার আগে তাঁকে ঢোকানো হল ছোট্ট একটা ঘরে। পরতে হল প্লাস্টিকের সংক্রমণ-প্রতিরোধক স্যুট। নিমরাজি হয়েও পরলেন। খুব চুড়ান্ত অবস্থা ছাড়া এ-সুট কাউকে পরানো হয় না। বিলেতেও দেখেছেন। আইডি হসপিটালে পরতে হল এই প্রথম।

স্যুটের মধ্যেই রয়েছে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা। বাইরের হাওয়া নাকে নিতে হবে না। মাথায় হেলমেট। ‘স্টার ওয়ার্স’ ছায়াছবির পোশাক।

হেঁটে গিয়ে ঢুকলেন যে ঘরে, সেখানেও দেখলেন একই পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার করঞ্জাক্ষ বটব্যাল। বললেন, ‘খুবই তাড়াতাড়ি এসেছেন ডক্টর মল্লিক। কেস খুব সিরিয়াস।’

এই ওয়ার্ডে ছ-টা বেড। ছ-খানা প্লাস্টিক তাঁবু খাটানো রয়েছে ছ-টা বেডের ওপর। চারটের মধ্যে আবছা আকৃতি দেখলেন ডক্টর মল্লিক। বললেন, ‘সিরিয়াস প্রব্লেম?’

ডক্টর বটব্যাল বললেন, ‘অবশাই। আপনি ইন্টারন্যাশনাল টক্সিন এক্সপার্ট। আপনার মতন বিষবিজ্ঞানীকে এই মুহূর্তে দরকার।’

ডক্টর মল্লিক চোখ পাকিয়ে তাকালেন নিকটতম শয্যা-তাঁবুর মধ্যে। আগাগোড়া হলুদ ব্যান্ডেজ জড়িয়ে শুয়ে আছে রুগী। গেলেন আরও কাছে। পেছনে ডক্টর বটব্যাল।

‘এত ব্যান্ডেজ কেন?’ ডক্টর মল্লিকের প্রশ্ন।

‘ওটা ব্যান্ডেজ নয়।’ ডক্টর বটব্যালের জবাব।

তাঁবুর খুব কাছে হেলমেট নামিয়ে আনলেন ডক্টর মল্লিক। দেখলেন, হলদে রঙের কী যেন গজিয়েছে রুগীর সারা গায়ে— মুখ পর্যন্ত বাদ যায়নি।

‘ছত্রাক মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, তা-ই।’

‘মর্গে না পাঠিয়ে এখানে আনলেন কেন?’

‘বেঁচে রয়েছে বলে।’

‘কী বললেন!’

সত্যিই তো। রুগীর বুক উঠছে আর নামছে খুব ধীর ছন্দে।

পরের বেডে দেখলেন অন্য দৃশ্য। ধূসর ফাংগাস ছেয়ে ফেলেছে রুগীকে। ঠিক যেন পচা ফুলকপি।

ডক্টর বটব্যাল বললেন, ‘মরে বেঁচেছে। কিন্তু ডেডবডি মর্গে পাঠাতে পারছি না। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে।’

‘কিন্তু এ জিনিস এল কোত্থেকে?’

‘জবাবটা আপনি দেবেন ডক্টর মল্লিক। প্রথম বেডে যাকে দেখলেন, তাকে পুলিশ নিয়ে এসেছে দু-ঘণ্টা আগে। দ্বিতীয় বেডে যাকে দেখছেন, সে এসেছে অ্যামবুলেন্সে— এক ঘণ্টা আগে… এবার দেখুন তৃতীয় বেডের পেশেন্ট।’

এগিয়ে গিয়ে তাঁবুর গায়ে হেলমেট ঠেকালেন ডক্টর মল্লিক। সাদ ছত্রাকে ঢেকে গেছে আপাদমস্তক। ব্যাঙের ছাতার মতন।

মনে পড়ল, বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমেই ড্রেনের মধ্যে দেখেছেন অদ্ভুত অতিকায় এক জাতের বাঙের ছাতা।

ডক্টর বটব্যাল বললেন, ‘এই পেশেন্ট বেচে আছে এখনও। নিজেই হেঁটে এসেছে হাসপাতালে। ভোর চারটের সময়।’

‘এ তো দেখছি এক ধরনের ফাংগাস।’

‘মনে হচ্ছে তা-ই। কিন্তু হেভি ডোজে নিসটাটিন আর গ্রাইসিওফালভিন দিয়েছি— কোনও কাজ হচ্ছে না।

চুপ করে রইলেন ডক্টর মল্লিক। ফাংগাস ইনফেকশনে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয় এই দুটো অ্যান্টিবায়োটিক। দুটোই ফেল করেছে। আশ্চর্য! বললেন, ‘নতুন ধরনের ফাংগাস মনে হচ্ছে, হয়তো এসেছে আফ্রিকা থেকে। ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কনট্যাক্ট করেছিলেন?’

‘করা হচ্ছে। প্যাটেল ইউনিভার্সিটির মাইকোলজি ডিপার্টমেন্টেও ফোন করা হচ্ছে। বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার ফাংগাসটা কী জাতের। কিন্তু যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে—’

‘অন্যান্য হাসপাতালে এরকম পেশেন্ট পৌঁছেছে? খবর নিয়েছেন?’

‘পৌঁছেছে।’

‘খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে মনে হচ্ছে।’

‘খুবই দ্রুত। যে পুলিশ দু-জন প্রথম বেডের পেশেন্টকে এনেছিল, সেই দু-জনই ছত্রাকে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে অন্য ওয়ার্ডে। দু-ঘণ্টার মধ্যেই গোটা গা ছেয়ে গেছে। অ্যামবুলেন্সের লোক তিনটের অবস্থাও খারাপ। আর এই দেখুন আমার অবস্থা—’

ডান হাত বাড়িয়ে ধরলেন ডক্টর বটব্যাল। প্লাস্টিক দস্তানার সিল খুলে ফেললেন। দস্তানা থেকে হাত টেনে বের করলেন। তাঁর হাতের পেছন দিক ছেয়ে গেছে হলুদ ছত্রাকে।

দ্বিতীয় পর্ব: পৃথিবী দখলের অভিযান

এক

সৈন্ধব নন্দী গোয়েন্দা গল্পের লেখক, কিন্তু তার শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানে, মাইকোলজি ছিল তার প্রিয় বিষয়। ফাংগাস আর মানবসমাজের মধ্যে সম্পর্ক কী ধরনের আর ফাংগাসকে কীভাবে কৃষি আর শিল্পে কাজে লাগানো যায়— এই নিয়ে দু-জনে ভেবেছিল দু-দিক থেকে। একজন সৈন্ধব স্বয়ং; আর একজন তার চেয়ে এক বছরের ছোট বোন মধুমিতা।

ভাগ্য এমনই যে, পিএইচিডি ডিগ্রি পেয়ে গেল মধুমিতা। পেল আমেরিকার এক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মোটা টাকার গ্রান্ট। গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে গড়ে নিল নিজের মনের মতো গবেষণাগার— কলকাতায়।

বেচারি সৈন্ধব! নিছক গবেষণার ক্ষেত্রেই রইল পড়ে।

ছোট বোনের কাছে হার স্বীকার এক কথা, আর গবেষণার জগতে পরাজয় আর এক কষ্টকর ব্যাপার— হজম করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের আরাধনাই ছেড়ে দিল সৈন্ধব। লেখালেখির অভ্যেস ছিল ছেলেবেলা থেকে। শুরু হল ছোটদের ডিটেকটিভ গল্প লেখা। এই একটি ব্যাপারে বেশি মুনশিয়ানার দরকার হয় না।

সুতরাং ব্যর্থ বৈজ্ঞানিক নেমে পড়ল থ্রিলার রচনায়।

কপাল প্রায় খুলতে আরম্ভ করেছে সৈন্ধবের। চারটে উপন্যাস মোটামুটি বিক্রি হচ্ছে— একই সঙ্গে ইংরিজি আর বাংলায়।

সংসার তো একা সৈন্ধবের। মধুমিতা আর সে কলকাতার ফ্ল্যাটে ছিল ভালোই। কিন্তু মধুমিতা যতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকবে, ততক্ষণ শুধু মাশরুমের গল্প শোনাবে। সৈন্ধবের চৌকস ডিটেকটিভ নেত্রচন্দ্র মণ্ডলের গল্প শুনতে চাইবে না। তা কি হয়? নেত্রচন্দ্র মণ্ডল জাত ছাড়া ডিটেকটিভ। সে একটা খুদে সুপারম্যান বললেই চলে। তার নামে চমক, কাজেও চমক। অথচ মধুমিতা তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তাই মধুমিতার জ্বালায় দুই কানে ইয়ার-প্লাগ লাগিয়ে লিখতে হয়েছে সৈন্ধবকে। সেটা এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

জি-টিভির সিরিয়াল-এর অর্ডারটা আসবার পরেই সৈন্ধব চলে এসেছে আন্দামানে। গাছপালার ফাঁকে ভাঙা টালি দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে খুব কম টাকায়। প্রকাশক লোক ভালো, নিজেই জুটিয়ে দিয়েছেন। একজন কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে মুদির দোকান থেকে খাবার দাবার এনে রেঁধে দিয়ে চলে যায়। ফাঁকা ঘরে মনের আনন্দে কানে ইয়ারপ্লাগ লাগিয়ে শিখে যায় সৈন্ধব।

আচমকা দমাদম ধাক্কা পড়ল দরজায়। ওই তো পাতলা তক্তা মারা পাল্লা— মনে হল ঠিকরে ভেতরে ঢুকে আসবে।

জায়গাটা বড় নিরালা। গলা কেটে রেখে গেলেও কেউ টের পাবে না। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে সৈন্ধবের। পাগলের মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগল একটা কিছু অস্ত্রের আশায়। খাম কাটবার একটা ভোঁতা ছুরি রয়েছে টেবিলে। সেটাকেই বাগিয়ে ধরে ঝপ করে টেবিলের তলায় ঢুকে গেল সৈন্ধব।

দমাস করে দরজার পাল্লা উপড়ে ঠিকরে এল ভেতরে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সৈন্ধব টেবিলের তলায়। দেখল, ভারি মিলিটারি বুট পরা তিন ব্যক্তি ঢুকেছে ঘরে। তাদের হাতের সাব মেশিনগানগুলোর নল মেঝের দিকে নামানো।

টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তিনজন। একজন আচমকা হেঁট হল। বললে, ‘আপনি সৈন্ধব নন্দী?’

‘লেখক সৈন্ধব নন্দী।’ —বলে বক্তার চোয়াড়ে মুখের দিকে তাকাল সৈন্ধব। লেখকরা চায় তাদের নাম শুনলেই যেন শ্রোতারা সমীহ করে। কিন্তু এই কাঠখোট্টা আর্মির লোকটা সে সবের ধার দিয়েও গেল না। তবে চড়া গলায় কথা বললে না।

‘হাতে ওটা কী?’

খাম-কাটা ছুরিটা বেশ চেপে ধরেছিল সৈন্ধব। এবার হাত ফসকে খটাং করে পড়ল মেঝেতে।

‘বেরিয়ে আসুন।’

‘কেন?’

‘আর সময় নেই।’

‘উপন্যাসের অর্ধেক এখনও বাকি।’

চোখের ইঙ্গিত করল সামরিক পুরুষ। বাকি দু-জন সৈন্ধবের দু-বাহু খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল মেঝের ওপর দিয়ে, ভাঙা দরজার ওপর দিয়ে— বাইরে গাছপালার তলা দিয়ে।

তখনই দেখল সৈন্ধব। আর্মি হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গায়।

সৈন্ধবকে ঠেলে তুলে দেওয়া হল ভেতরে। চালু হয়ে গেল আকাশযানের যন্ত্র।

বিকট চেঁচিয়ে বললে সৈন্ধব, ‘জানেন লেখকের ওপর জোর খাটালে পরিণামটা কী হবে?’

‘কিন্তু এটা এমারজেন্সির সময়।’

‘এমারজেন্সি!’

‘গোটা ভারত জুড়ে এমারজেন্সি জারি করা হয়েছে। আপনি জানেন না?’

‘পনেরো দিন ধরে দুনিয়া থেকে নিজেকে কাট-অফ করে রেখেছি। নো টিভি, নো রেডিও, নো টেলিফোন, আমার উপন্যাস—’

হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে গাছপালার মাথা দিয়ে।

‘কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?’

‘আর্মি সিক্রেট কোয়ার্টারে।’

‘জানেন আমার বোন এ-খবর পেলে কী কাণ্ড করবে?

‘আপনার বোন কোথায় থাকেন?’

‘কলকাতায়।’

‘মিস্টার সৈন্ধব নন্দী, কলকাতা আর নেই।’

দুই

গ্রামে একটা গন্ধ থাকে। শহরের লোক গ্রামে এলে সেই গন্ধ পায়। মন জুড়িয়ে যায়। যেমন আছে ডায়মণ্ডহারবারের এই গ্রামে।

এখানকার মস্ত মাঠে প্রায়ই তাঁবু পড়ে। শহরের কলুষ কাটাতে মানুষ এখানে তাঁবুর মধ্যে থেকে যায়। খরচ কম, আনন্দ অনেক। মাঠ পেরোলেই খাবারদাবার পাওয়া যায়। দূষণ শব্দটার সঙ্গে এখানে কারও পরিচিতি নেই। এখানে সবই নির্মল। ‘শহর থেকে দূরে’ গোষ্ঠী এই শিবির-শহর গড়েছে— দু-দিন টাটকা বাতাসে ফুসফুস তাজা করে নেওয়ার জন্যে।

আজ মোট ছ-টা তাঁবুতেই মানুষ এসে গেছে। কোথাও শুধু পরিবার, কোথাও শুধু স্কুলের ছেলে।

নটবর সাধু গোটা মাঠে এতক্ষণ চক্কর মেরে দেখে এক পেট খেয়েও এসেছেন। হাঁড়িতে করে খাবার এনেছেন বউ আর দুই ছেলেমেয়ের জন্যে। মাঠে গোবর মাড়িয়ে ফেললেন। ঘাসে জুতো মুছে নিয়ে হনহনিয়ে ঢুকে পড়লেন হলদে তাঁবুতে।

প্রত্যেকটা তাঁবুর রং আলাদা। যাতে দূর থেকে চিনতে পারা যায়।

শতরঞ্চি পেতে বসেছিল তাঁর বউ আর দুই ছেলেমেয়ে। বকরবকর করতে-করতে ঢুকলেন নটবর সাধু। বাজারে গিয়ে শুনে এসেছেন, কলকাতায় নাকি অদ্ভুত একটা প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। পানের দোকানে রেডিও-র খবরে একটু শুনেই চলে এসেছেন।

শতরঞ্চির পাশে এসে টেনে খুললেন পায়ের জুতো। জুতোর তলায় লেগে রয়েছে গোবরের স্তর। নটবর সাধু চালের কারবারে ফুলে লাল হয়েছেন বলে তাঁর জানা নেই, গোবরের মধ্যে রয়েছে কোপ্রোফিলিয়াস ফাংগাসের বীজকণা।

গোবর কে না মাড়ায়। নটবর সাধুরও কিছু হত না, যদি মাঠময় একটা অদৃশ্য বর্ষণ আগেই ঘটে যেত। কলকাতা থেকে হাওয়ায় উড়ে এসে আণুবীক্ষণিক ফাংগাস কণা ছড়িয়ে পড়েছিল মস্ত মাঠের সর্বত্র। হাওয়ার ঝাপটায় কণাগুলো প্রথমে উঠে গেছিল অনেক ওপরে। যাচ্ছিল বঙ্গোপসাগরের দিকে। মাঝপথে উলটোপালটা হাওয়ায় ঝরে পড়েছে এই গ্রামে। মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসবার সময়ে খানকয়েক কণা ঢুকে গেছিল জুতোর তলায় লেগে থাকা গোবরের মধ্যে। প্রত্যেকটা কণার মধ্যে ছিল মধুমিতা নন্দীর তখনও সক্রিয় এনজাইম— তাদের একটা ঢুকে গেছিল কোপ্রোফিলিয়াস বীজকণার মধ্যে। কাণ্ডটা শুরু হয়ে গেছিল তাই।

ঘুম যখন গভীর নাক ডাকার আওয়াজ সৃষ্টি করে চলেছে হলদে তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর বাইরে তখন পুরু কমলা রঙিন একটা পদার্থ খুব ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। সে খুঁজছে খাবার। মাটির জৈব উপাদান খেয়ে শেষ করেছে। চাই আরও খাবার।

উষ্ণ আহার্য রয়েছে তাঁবুর মধ্যে— জানা হয়ে গেল চকিতে। প্রায় অদৃশ্য শুঁড় বাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এগোল দ্রুতবেগে। মিনিটে এক ফুট করে। ঢুকল তাঁবুর মধ্যে। চলে এল শতরঞ্চির পাশে। শুঁড় স্পর্শ করল চারজনের ভিজে-ভিজে পায়ের তলা। শুরু হল বহিশ্চর্ম ভক্ষণ।

পা বেয়ে উঠে আসতে আসতে টের পেল আরও উপাদেয় আহার্য রয়েছে একটু তফাতে। নিমেষে দলে ভারি হয়ে গেল শুঁড়বাহিনী— বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাদের নাম হাইফি।

একই ঘটনা ঘটে চলল সব তাঁবুর মধ্যেই। প্রত্যেকের শরীরে প্রবেশ করল ফাংগাস।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙল নটবর সাধু পরিবারের। নিজেরা কী হয়েছে, তা দেখল বটে, কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল— তার বেশি কিছু নয়। তারপরেই শুরু হল ওদের নতুন জীবনধারা। মাঠে বেরিয়ে পড়ল চারজনেই—হামাগুড়ি দিয়ে। বছরের এই সময়ে বিশেষ করে ঘাস বড় উপাদেয়।

অন্যান্য তাঁবু থেকেও সবাই বেরিয়ে পড়েছে একইভাবে, খাচ্ছে একই খাবার।

তিন

প্রফেসর রণবীর গুপ্ত বললেন, ‘আমার কাজ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নিয়ে গবেষণা। ট্রপিক্যাল ডিজিজ নিয়ে কাজ করেছি অ্যাঙ্গোলা আর মোজাম্বিকে। আফ্রিকান ফাংগাস ডিজিজে এক্সপার্ট হয়েও হালে পানি পাচ্ছি না। এ কোথায় আনলেন আমাকে?’

টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলে গেলেন প্রফেসর রণবীর গুপ্ত। তাঁর দু-পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য দেখছে সামরিক পুরুষরা।

দেখছে, আগুন-নিক্ষেপক অস্ত্র হাতে দূরের গ্রাম থেকে কিম্ভুতকিমাকার নরদেহদের তাড়িয়ে আনছে সৈন্যদল। ফ্লেম-থ্রোয়ারের নল দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে লকলকে আগুনের শিখা। আছড়ে পড়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে যাদের, তারা প্রত্যেকেই বিকটদেহী নরাকার ফাংগাস। তাদের পায়ের নীচের ঘাস পর্যন্ত পোড়ানো হচ্ছে। দূরে দূরে জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম। অট্টরোল ভেসে আসছে এত দূরেও। বিকট বীভৎস অমানবিক চিৎকার রক্ত জল করে ছাড়ছে প্রফেসর রণবীর গুপ্তর।

কলকাতায় ভয়াবহ এই ঘটনা-লহরি শুরু হওয়ার ঠিক চতুর্থ দিনে প্রথম ফাংগাস-দেহীকে দেখা যায় এখানে। সুস্থ মানুষী শরীরেই সে এসেছিল গ্রামের দেশে— কলকাতা থেকে। গরম জলে স্নান করেই কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে আর ভয়াবহ আর্তনাদ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল কলতলা থেকে। সবুজ কালো ফাংগাসে ছেয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গ। বিষম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কেননা ফাংগাস তার চামড়া ফুটিফাটা করে বাইরে শুঁড় বাড়িয়ে দিচ্ছে।

গোটা তল্লাটে জীবাণুনাশক ছড়ানো হয়েছে তারপরে। কিন্তু ফাংগাস-অভিযান রোধ করা যায়নি।

ঢোক গিলে বললেন প্রফেসর গুপ্ত, ‘চারদিন ধরে ফাংগাস তাহলে রক্তের মধ্যে ইনকিউবেট করে যাচ্ছিল। গরম আর আর্দ্রতা পেতেই বেড়ে গেছে অত তাড়াতাড়ি।’

অমানবিক আর্তনাদ কান পেতে শুনে গেল সামরিক অফিসাররা। তারা ভাবছে, এবার কাদের পালা।

চার

সৈন্ধব নদী রেগে টং। তাকে যেখানে আনা হয়েছে, সেটা কোথায়, তা চিনতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। একলা বসে থাকতে হয়েছে একটা ঘরে।

দু-জন সামরিক অফিসার ঘরে ঢুকলেন।

আত্মপরিচয় দিলেন দু-জনে। সৈন্ধবের মনে হল কপট বিনয়ের চূড়ান্ত দেখাচ্ছেন।

যাঁর নাম মেজর তরফদার, তিনি বললেন, ‘শুনলাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কিছুই আপনি জানেন না।’

ঝেঁঝে উঠল সৈন্ধব, ‘কতবার বলব, কলকাতার সঙ্গে কানেকশন কাট-অফ!’

যাঁর নাম ক্যাপ্টেন গোস্বামী, তিনি বললেন, ‘সত্যিই কি খবর রাখেন না কলকাতার?’

মুখ লাল হয়ে গেল সৈন্ধবের, ‘আমি মিথ্যে বলি না।’

মেজর তরফদার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ‘মধুমিতা নন্দী আপনার বোন?’

‘তাতে কী?’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন মেজর আর ক্যাপ্টেন। দু-জনেরই মুখ পাংশুবর্ণ।

কিছু একটা ঘটে চলেছে কলকাতায়। ভাবতে থাকে সৈন্ধব। মধুমিতা একা থাকে ফ্ল্যাটে। সাংঘাতিক কিছু না ঘটলে তো টনক নড়বে না!

অফিসারদের পেট থেকেই কথা বের করবার জন্যে এবার খুব মিষ্টি করে বললে সৈন্ধব, ‘কলকাতা কি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে?’

‘আরে না।’ বললেন মেজর তরফদার, ‘কলকাতা আছে কলকাতায়— তবে পালটে গেছে।’

‘কলকাতা পালটে গেছে!’

‘আপনার বোনের কথা বলুন।’

‘বোনের সঙ্গে এই সবের কী সম্পর্ক?’

‘অনেক… অনেক। প্রশ্ন করবেন না, জবাব দিয়ে যান।’ তরফদার এখন রুক্ষ।

অতএব নরম হয়ে গেল সৈন্ধব, ‘বলুন।’

‘মাইকোলজির ফিল্ডে আপনার বোন এই পৃথিবীর টপ এক্সপার্ট। কারেক্ট?’

‘তা তো বটেই। ফাংগাস সংক্রান্ত আলোচনা যেখানে, আমার বোনের নাম সেখানে।’

‘আপনি নিজেও মাইকোলজিস্ট?’

‘ছিলাম এককালে। এখন হয়েছি লেখক। বিখ্যাত ডিটেকটিভ নেত্ৰচন্দ্র মন্ডলের স্রষ্টা।’

গ্রাহ্য করলেননা মেজরতরফদার, ‘বোনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে? গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে?’

‘কানের কাছে অত ঘ্যানঘ্যান করলে কিছু তো জানাতেই হবে।’

‘কী কাজ করছিলেন মধুমিতা নন্দী?’

‘একটা নতুন প্রজাতির মাশরুম তৈরির চেষ্টা করছিল। খুব বড় হবে সাইজে, বাড়বে খুব তাড়াতাড়ি, মামুলি মাশরুমের চেয়ে প্রোটিন থাকবে দশগুণ বেশি।’

‘সঠিক কোন পদ্ধতি দিয়ে মাশরুম বানাচ্ছিলেন, তা জানেন?’

‘খুঁটিয়ে বলতে পারব না। তবে মাশরুম এনজাইমের রাসায়নিক গঠন পালটানোর ধান্দায় ছিল।’

ফের দৃষ্টি বিনিময় ঘটল দুই অফিসারের মধ্যে। ক্যাপ্টেন গোস্বামী খসখস করে লিখে নিলেন। বললেন, ‘শুরু করা গেল তাহলে।’

ঘাবড়ে গেল সৈন্ধব, ‘মাশরুম কি বানিয়ে ফেলেছে মধুমিতা?’

‘বানিয়েছেন—’ গলা শুকিয়ে গেল মেজর তরফদারের, ‘পৃথিবীর খাদ্য সমস্যাও মেটাতে পারবেন— তবে অন্যভাবে। নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে।’

‘হেঁয়ালি বাদ দিলে ভালো হয়।’

দেওয়াল-সংলগ্ন ভারতের ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন মেজর তরফদার, ‘পুরো পশ্চিমবঙ্গ ফাংগাস সংক্রামিত হয়েছে। সংক্রমণ বাংলাদেশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। নানা প্রজাতির ফাংগাস-এর সংস্পর্শে আসছে কিছু একটা পদার্থ— যে পদার্থ সেই সব ফাংগাসকে ছোঁয়ামাত্র মিউটেট করছে, জিন পালটে দিচ্ছে, ট্রিমেনডাস স্পিডে পরিবর্তিত ফাংগাসকে বাড়িয়ে যাচ্ছে।’

মেজর বললেন, ‘সংক্রমণ যেখানে যেখানে পৌঁছেছে, সেইসব জায়গার প্রত্যেকটা ফাংগাসের যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে, রণচণ্ডাল কাণ্ডকারখানা করে চলেছে। দু-মাসের মধ্যে গোটা ভারত ছেয়ে যাবে।’

‘সর্বনাশ! মধুমিতার কী হবে! সে যে রয়েছে কলকাতায়।’

‘কলকাতা! সৈন্ধববাবু, সবচাইতে খারাপ অবস্থা চলছে কলকাতাতেই। কলকাতায় যারা আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। এক ধরনের ফাংগাস-এর ঝোঁক গেছে বোধহয় ইলেকট্রনিক্সের দিকে। কলকাতার সমস্ত টেলিফোন, রেডিও আর টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘আবোলতাবোল। কলকাতার প্রকৃত অবস্থাটা কী, তা বলবেন?’

‘ফাংগাস শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে নানারকম কায়দায়। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। কোনও ফাংগাস স্রেফ খতম করছে মানুষ, কেউ মানুষের গায়ের ওপর গজাচ্ছে— গোটা শরীরে শেকড় চালিয়ে দিচ্ছে।’

‘শেকড় নয়, হাইফি।’ সঠিক নামটা বেরিয়ে গেল সৈন্ধবের মুখ দিয়ে।

‘—হাইফি ছড়িয়ে দিয়ে মানুষটাকে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলছে। কোনও মানুষ মারা হচ্ছে শরীরের ভেতর থেকে। শরীরের ভেতরে বেড়ে উঠছে ফাংগাস, তারপর ফেটেফুটে বেরিয়ে আসছে বাইরে। কেউ আরও জঘন্য কাজ করছে। মানুষ মারছে না। মানুষকে পরজীবী উদ্ভিদ বানিয়ে তারই শরীর থেকে ফাংগাস তার খাবার জোগাড় করে নিচ্ছে।’

‘কিন্তু মধুমিতার রিসার্চের সঙ্গে এ ব্যাপারের যোগসূত্র তো মাথায় আনতে পারছি না।’ পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সৈন্ধব।

হেলথ সারভিসেস-এর ডিরেক্টর ডক্টর মোহন মল্লিক একটা হিরোইক কাজ করেছেন। গোয়েন্দার মতন তদন্ত চালিয়ে তিনি পিন-পয়েন্ট করে দিয়েছেন— ‘সংক্ৰমণ-এর উৎস আপনার বোনের ল্যাবরেটরি। গোটা কলকাতা শহর যখন ফাংগাস ইনফেকশনে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তখনও উনি তদন্ত চালিয়ে গেছেন। নিজেও ফাংগাস আক্রান্ত হয়েছেন। চারদিন আগে উনিই রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছেন। ওঁর তদন্তের ফলাফলে ভুল নেই একটুও— জানিয়ে দিয়েছেন। জিন পালটে দিয়ে বিশেষ এক ধরনের উদ্ভিদকে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মধুমিতা নন্দীর ল্যাবরেটরি থেকে।’

‘বিশেষ সেই উদ্ভিদটা কী?’ নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বললে সৈন্ধব।

‘এখনও জানা যায়নি। আর্মি রিসার্চ অফিসাররা এখনও নমুনার পর নমুনা বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন এজেন্ট জিন পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, তা ধরতে পারেননি। আপনার কাছে জানা গেল, মধুমিতা নন্দী এনজাইম নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তদন্তের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এল এই তথ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু সেই এনজাইমকে আলাদা করে চিনতে চিনতেই গোটা ভারত ফাংগাসের খপ্পরে চলে যাবে।’

এইবার ভুরু কুঁচকে গেল সৈন্ধবের, ‘মধুমিতাই যদি নাটের গুরু হয়, তাহলে ওর ল্যাবরেটরিতে লোক পাঠিয়ে নোটস আর রেকর্ডগুলো উদ্ধার করছেন না কেন?’

‘চেষ্টা করেছিলাম। তিনদিন আগে। হেলিকপ্টারে উড়ে গেছিল একদল ভলান্টিয়ার। অ্যান্টি-কনট্যামিনেশন ড্রেস পরে নেমেছিল ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিক্যাল বায়োলজির ছাদে। আপনার বোনের ল্যাবরেটরিতেও ঢুকেছিল। কিন্তু রেকর্ড পায়নি। কাগজপত্র সমস্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’

‘সরাবে কে?’

‘আপনার ভগ্নী ছাড়া আর কে?’

‘মধুমিতা যদি বুঝে থাকে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে ফেলেছে— ওপরওলাদের আগেই তা জানাবে। লুকোতে যাবে কেন?’

‘তাঁর মনের বর্তমান অবস্থা কী, সেটাই বা জানছে কে? কল্পনাতীত এই বিপর্যয় তারই হাতে সৃষ্টি— এটা জানবার পর কি মাথার ঠিক রাখতে পেরেছেন? অথবা, তিনি নিজেই ফাংগাসের খপ্পরে পড়েননি তো?’

শিউরে উঠল সৈন্ধব, ‘ওর ফ্ল্যাটে যাওয়া হয়েছিল?’

‘সার্চ টিম উড়ে গেছিল সেখানেও। সেখানেও আপনার বোনের আর তাঁর কাগজপত্তরের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। সার্চ শেষ হতে না হতেই দাঙ্গাবাজরা ঘিরে ধরেছিল তাদের। হেলিকপ্টার তাদের ফেলেই উড়ে ফিরে এসেছে।’

কপাল থেকে ঘাম মুছল সৈন্ধব, ‘কী রকম দাঙ্গাবাজ?’

‘খুব সম্ভব ফাংগাস আক্রান্ত মানুষ। দলে দলে। সঠিক বৃত্তান্ত জানাতে পারছি না। তবে পাগল ছিল প্রত্যেকেই।’

স্তম্ভিত হয়ে রইল সৈন্ধব। কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগর হয়ে গেছে, এ যে ভাবাও যাচ্ছে না। এত কম সময়ের মধ্যে?

বললেন মেজর তরফদার, ‘আপনাকে প্রয়োজন সেই কারণেই।’

‘আমাকে? কেন?’

‘কলকাতায় যাবেন। আপনার বোন যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তাঁকে খুঁজে বের করবেন। কাগজপত্র তাঁর কাছ থেকে জোগাড় করবেন।’

‘কলকাতায় যাব?’ সৈন্ধবের দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, ‘যা শুনলাম, এরপর বলছেন কলকাতায় যেতে?’

‘সৈন্ধববাবু, আপনার বোনকে আপনি যতটা চেনেন, সেরকম তাঁকে আর কেউ জানে না। তা ছাড়া, আপনি নিজেও মাইকোলজিস্ট। গবেষণার কাগজপত্র খুঁজে বের করা আপনার পক্ষে সহজতর। এই অভিযানে আপনি অপরিহার্য। সফল আপনাকে হতেই হবে।’

ফেটে পড়ল সৈন্ধব, ‘আমি যাব না!’

অনুকম্পার স্বরে বললেন মেজর তরফদার, ‘ডক্টর অ্যান্ড রাইটার সৈন্ধব নন্দী, যেতে আপনাকে হবেই। অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার হুকুম দিয়েছেন— আপনাকেই যেতে হবে।’

পাঁচ

মুখ অন্ধকার করে বসে রইল সৈন্ধব।

দেখে বুঝি মায়া হল মেজর তরফদারের। বললেন, ‘ভিডিয়ো দেখবেন?’

তেড়ে উঠল সৈন্ধব, ‘আমার সময়ের দাম আছে।’

আরও মধুর গলায় মেজর বললেন, ‘এই ভিডিয়ো ক্যাসেটে দেখবেন কলকাতার দৃশ্য— শূন্য থেকে তোলা।’

‘ফাংগাস প্লেগের দৃশ্য? দেখব।’

ওঁরা এখন বসে আছেন অন্য ঘরে। কর্নেল ভেনুগোপালন না আসা পর্যন্ত টেপ চালানো হল না।

ভেনুগোপালন খরচোখে নিরীক্ষণ করে নিলেন সৈন্ধবকে। যেন, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আর সৈন্ধব মনে মনে ভাবল, লোকটা ডাহা পাগল। হয় পাগল হয়ে জন্মেছিলেন, অথবা ফাংগাসদের পাগলামি দেখে এখন নিজেই পাগল হয়ে গেছেন।

‘স্টার্ট!’ —সহসা মেঘ গর্জনের মতন গর্জে উঠলেন ভেনুগোপালন।

চমকে উঠে স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরাল সৈন্ধব।

শুরু হয়ে গেছে বিবিসি-র থিম মিউজিক। এবার শুরু হবে ন-টার নিউজ প্রোগ্রাম।

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ল সৈন্ধব। দুর্লভ এই সুযোগ আর্মি ক্যাম্পে না এলে পাওয়া যেত না।

‘উৎপাত শুরু হওয়ার চতুর্থ দিন…’

স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে নিউজ রিডারের মুখ। হড়বড় করে বলে যাচ্ছে সুস্পষ্ট ইংরেজিতে।

‘গত মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় ফাংগাস ইনফেকশন শুরু হওয়ার পর আজ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ… এরকম সংকটে পৃথিবীর মানুষ এর আগে একবারই পড়েছিল— মধ্যযুগে ‘কালোমৃত্যু’র আবির্ভাবে।

সংক্রমণের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে সরকারি আর প্রাইভেট রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কারণ নির্ণয়ের গবেষণা চলছে দিবারাত্র। সরকারি মহল থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার সমস্ত মানুষ যেন এখন বাড়িতে বন্দি থাকেন, অন্যের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন। কঠোর সঙ্গরোধ রেখা রচনা করা হয়েছে কলকাতা ঘিরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। এই রেখা পেরোতে নিষেধ করা হয়েছে সর্বসাধারণকে।…’

কিন্তু আকাশ থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার মানুষ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে লড়াই চলছে আর্মড পুলিশ আর সোলজারদের সঙ্গে।

স্ক্রিনে ফুটে উঠল কলকাতার কয়েকটা রাজপথের দৃশ্য। গাড়ি আর মানুষ থিকথিক করছে। অন্য এককণ্ঠস্বর শোনা গেল ব্যাকগ্রাউন্ডে, ‘বিবিসি নিউজ স্পিকিং… বেলেঘাটা মেন রোড দেখছেন… এই রাস্তা গিয়ে পড়েছে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে… সঙ্গরোধ রেখা টানা হয়েছে এই বাইপাসের ওপর দিয়ে। চলে গেছে দক্ষিণে সাদার্ন এক্সপ্রেসওয়ে, পশ্চিমে জাতীয় সড়ক নম্বর ছয় আর বাইপাস, উত্তর-পুবে দমদম-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর। সঙ্গরোধের এই বাউন্ডারি লাইন বরাবর মোতায়েন রয়েছে পুলিশ আর মিলিটারি। সিল করে দিয়েছে শহর আর শহরতলীকে। তা সত্ত্বেও দলে দলে শহরবাসীরা বাউন্ডারিলাইন পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ক্যামেরা এবার বড় করে দেখাল রাস্তার ভিড়। নারী পুরুষ, বাচ্ছাকাচ্ছা পিলপিল করে ধেয়ে চলেছে বাইপাসের দিকে। ক্যামেরা স্পষ্টতর করে তুলল জনা কয়েকের মুখ আর শরীর। ছোপ ছোপ রঙিন দাগ দেখা যাচ্ছে মুখে আর হাতে। ফাংগাস আক্রান্ত হয়ে মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে।

বাইপাসের ওপর মিলিটারি আর পুলিশদের দেখা গেল। এরপরেই সারি সারি মিলিটারি গাড়ি। হাতে উদ্ধত অস্ত্রশস্ত্র। প্রত্যেকের মুখে মুখোশ, হাতে গ্লাভস। বিশ গজ তফাতে ঠেকিয়ে রেখেছে উদ্বাস্তুদের। এই বিশ গজ ব্যবধানে কেউ ঢুকে পড়লেই চালু করে দিচ্ছে ট্রাকে বসানো জল-কামান, নইলে ছুটে গিয়ে ফাটছে কাঁদুনে-বোমা।

ঘোষক বললে তারস্বরে, ‘প্রাইভেট আর কমার্শিয়াল ফ্লাইট নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কলকাতায় ঢোকা যাবে না, কলকাতা থেকে বেরোনো যাবে না।’

ক্যামেরায় এবার দেখা যাচ্ছে কালো চশমাধারী এক জোয়ান ইংলিশম্যানকে। তিনি বললেন, ‘সমস্যাটা ফাংগাসদের বহুরূপে বিদ্যমান থাকার ক্ষমতা থেকেই জটিলতর হয়ে উঠছে। এ ক্ষমতা আছে ব্যাকটিরিয়া-র। এদের মতোই ফাংগাস নানা শরীরে ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। এক মুঠো মাটির মধ্যে সম্ভবত এক কোটি থেকে দু-কোটি ফাংগাস থাকতে পারে— মরা অবস্থায় অথবা নিষ্ক্রিয় হিসেবে। এক ঘন-মিটার বাতাসে থাকতে পারে এক লক্ষ আশি হাজার বীজকণা।

সোজা কথায়, বিভিন্ন ফাংগাস ছেয়ে রয়েছে আমার পরিবেশে। দৈনন্দিন জীবনে এদের বেশির ভাগকে লক্ষের মধ্যেই আনি না। আনতে হচ্ছে এখন। যে এজেন্ট এই দুর্বিপাকের হোতা, সেই এজেন্টের ক্ষমতা রয়েছে যে কোনও ফাংগাস বীজকণার সংস্পর্শে এসেই তৎক্ষণাৎ তার বংশাণু সংকেতের ধারাবাহিকতা এক্কেবারে পালটে দেওয়ার। ক্যানসার সৃষ্টিধর ভাইরাসের মতনই এই এজেন্ট বিগড়ে দিচ্ছে ফাংগাস ফ্যামিলিকে— বিপজ্জনক গতিবেগে ধেয়ে যাচ্ছে এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতির দিকে। নির্মম সত্যটা এই, যে-এজেন্ট এই প্লেগ বানিয়েছে তাকে আলাদা করে চিনতে না পারলে মানুষ জাত মুছে যাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে।

আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রিন।

ভিডিয়ো টেপ পালটে দিলেন মেজর তরফদার। বললেন, ‘বিবিসি আর খবর দিচ্ছে না, প্যানিক ছড়িয়ে পড়ছে বলে। এখন দেখুন বিশেষ একটা কাসেট।’

স্ক্রিনে দেখা গেল বিহ্বল-দৃষ্টি মধ্যবয়স্ক এক পুরুষকে। তিনি বললেন, ‘হেলথ সারভিসেস ডাইরেকটরেট-এর ডিরেক্টর ডক্টর মোহন মলিক রয়েছেন এখানে। প্লেগ যে শুরু হয়েছে, ইনিই প্রথম ধরেছিলেন। দর্শকদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, ডক্টর মল্লিককে দেখে ভয় পাবেন না। কারণ ফাংগাস ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়েছেন উনি নিজেই।’

ক্যামেরা পেছনে সরে এল। দেখা গেল ঘোষক একা নন, তাঁর দিকে মুখ করে বসে আছেন…

শরীর গরম হয়ে উঠল সৈন্ধবের। পরক্ষণেই ঠান্ডা মেরে গেল সারা দেহ।

গাছের ছালের মতো পুরু থলথলে বস্তু ঝুলছে ডক্টর মোহন মল্লিকের মুখ ঘিরে। ঘন বাদামি রঙের। মসৃণ নয়, খসখসে। মুখবিবরের জায়গায় একটা খাঁজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই বিবরের ফাঁক দিয়ে কথা বলা শুরু করলেন ডক্টর মোহন মল্লিক। ভাঙা ঘষঘষে গলায় বললেন, ‘আমার এই চেহারা দেখানোর জন্যে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।’

ইন্টারভিউয়ার প্রশ্ন করলেন, ‘ডক্টর মল্লিক, আপনার বিশ্বাস, এই প্লেগ মানুষ সৃষ্টি করেছে?’

কিম্ভূত মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন ডক্টর মল্লিক, ‘শুধু একটা প্রজাতির আচমকা পরিবর্তনের জন্যে প্রকৃতিকে দায়ী করা যেত, কিন্তু যেহেতু একই সঙ্গে প্রতিটি ফাংগাস প্রজাতি বিকট বীভৎসভাবে বংশাণুসংকেত পালটে চলেছে, তাই বলব মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম এজেন্ট এর জন্যে দায়ী। বংশাণুসংকেত নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে।’

‘কিন্তু দায়ী কে? তিনি নিজে এসে স্বীকার করছেন না কেন?’

‘হয়তো স্রষ্টা নিজেই সৃষ্টির খপ্পরে পড়েছেন, অথবা ভয়ে লুকিয়ে রয়েছেন। তাঁকে অভয় দিচ্ছি। এই টেলিফোন নম্বরে (একটা নাম্বার তুলে দেখালেন ডক্টর মল্লিক) ফোন করুন। এজেন্টের সঠিক রাসায়নিক গঠন জানিয়ে দিন। তাহলেই প্রতিষেধক তৈরি করা যাবে।’

‘যে ল্যাবরেটরিতে এই কাণ্ড ঘটেছে, তার ঠিকানা পাওয়া যায়নি?’

‘না। কলকাতার এখন যা অবস্থা, গোয়েন্দাগিরি অসম্ভব।’

‘ইচ্ছে করে এই ফাংগাস প্লেগ তৈরি করা হয়নি তো?’

‘এ প্লেগ ইচ্ছে করে এদেশে কেউ ঢোকাতে গেলে, নিজের দেশে বসেই তাকে একদিন মরতে হবে। নিজের পায়ে কেউ কুড়ুল মারে?’

‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফাংগাস অভিযান প্রতিহত করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই।’

‘না, নেই। বিশেষ সেই এজেন্টকে যদি খুঁজে পাই, তাহলে পালটা এজেন্ট বানানো যাবে। প্লেগ আটকানো যাবে। ব্যাকটিরিয়া আকারে সেই কাউন্টার-এজেন্ট ছড়িয়ে পড়লে মূল এজেন্টের জারিজুরি আর খাটবে না।’

‘সেটা না পেলে মানুষ মুছে যাবে পৃথিবী থেকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফাংগাস প্লেগের ব্যপারে আপনি এখনও পর্যন্ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুরু প্রত্যক্ষ থেকে করেছেন, পরিণতি কী হবে তাও দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন, তবুও হাল ছাড়ছেন না। পরিণতি ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। —ঠিক বললাম কি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে বলবেন কি আপনার ভবিষ্যৎ ঠিকানা? প্রয়োজনে কোথায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে?’

বললেন, ‘আইডি হসপিটালের ছাদে— ফাংগাস বাগানে।’

ছয়

সৈন্ধব বললে, ‘আমি একা যাচ্ছি?’

কর্কশ গলায় জবাব দিলেন ভেনুগোপালন, ‘প্রফেসর রণবীর গুপ্ত স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে। তাঁর প্রাণের ভয় নেই।’

ঢোঁক গিলল সৈন্ধব, ‘তিনি কে?’

‘ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এক্সপার্ট।’

‘সুইসাইড মিশন!’ তেতো গলায় বললে সৈন্ধব, ‘দু-জনেই মরব ফাংগাস ইনফেকশনে। মধুমিতার নাগাল ধরার আগেই। কলকাতার যে দৃশ্য দেখলাম, ভিড় ঠেলে যাওয়া বাতুলতা।’

‘আমরা বাতুল নই।’ রুক্ষতর স্বরে বললেন ভেনুগোপালন, ‘আর্মি আপনাকে নামিয়ে দেবে বাড়ির ছাদে— যে বাড়িতে লুকিয়ে আছেন তিনি। কোথায় কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে বলে মনে হয় আপনার?’

মুখ লাল হয়ে গেল সৈন্ধবের। এ যে ধমকে ধমকে কথা বলছে! জবাব দেবে কি না ভাবতে লাগল সৈন্ধব।

নরম গলায় বললেন মেজর তরফদার, ‘সেন্টিমেন্টকে বা দিন, সৈন্ধববাবু। দেশের কথা ভাবুন। আপনার বোন পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা মেটাতে গিয়ে মানুষ জাতটাকে মুছে দিতে চলেছেন। আপনি কি এখনও নিজের জীবনের পারোয়া করবেন? বোনকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করবেন?’

শেষের দিকে আশ্চর্য আকুতি ঝরে পড়ল মেজরের কণ্ঠস্বরে। নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলেন সৈন্ধবের দিকে।

মন গলে গেল সৈন্ধবের। হিরো হতে কে না চায়? বললে, ‘আমি যদি নিজেই মরে যাই, মধুমিতার কাছে যাবে কে?’

‘আপনি মরবেন না। আর্মি রিসার্চ অফসাররা একটা ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলেছেন এই ক-দিনেই। নব্বই মিনিট অন্তর পেশির মধ্যে ইনজেকশন নিয়ে যেতে হবে। পরিবর্তিত ফাংগাস কোশের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বংশাণু-সংকেত পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে যাবে।’

‘তাতে লাভ?’

‘প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সহজাত রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে। রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়ে গেলে এই ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। নতুন এই ইনজেকশন আপনার মধ্যে এনে দেবে সেই লড়াকু শক্তি। ফলে, বাড়বে আপনার ফাংগাস সংক্রমণ আটকে রাখার ক্ষমতা। সেই সঙ্গে বাড়িয়ে দেবে টি-লিমফোসাইট কোশ— আপনার বডিগার্ড কোশ।’

‘বাজারে ছাড়ছেন না কেন?’

‘কে যাবে বাজারে? আগে মূল এজেন্টের নাড়িনক্ষত্র জানা যাক— তারপর। সৈন্ধববাবু, আর একটা ব্যাপার নিশ্চয় আপনার জানা আছে।’

‘কী ব্যাপার?’

‘কিছু মানুষ জন্ম থেকেই ফাংগাস সংক্রমণের ক্ষমতা পায়।’

‘জানি। কিন্তু তা এত কম—’

‘এক শতাংশেরও কম।’ ঝুঁকে বসলেন মেজর তরফদার, ‘আপনি নিজেও তো ওই এক শতাংশের মধ্যে থাকতে পারেন?’

নাচার গলায় বললে সৈন্ধব, ‘দেখুন মশায়, আপনি অসম্ভব সম্ভাবনার কথা বলে যাচ্ছেন। নিজেকে অতটা ভাগ্যবান ভাবতে পারছি না। ভাবানোর চেষ্টাও করবেন না। আপনারা জানতে চাইছেন, মধুমিতা কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে— এই তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘নেই। তেমন কোনও লুকোনোর জায়গা তার নেই। ওই ফাংগাস অরণ্যে কোথায় খুঁজব তাকে?’

‘আইডি হসপিটালের ছাদে আপনাকে আর প্রফেসর রণবীর গুপ্তকে নামিয়ে দেওয়া হবে। ডক্টর মোহন মল্লিক এখনও নিশ্চয় বেঁচে আছেন। তিনি হেল্প করবেন।’

চোয়াল ঝুলে পড়ল সৈন্ধবের।

সাত

আসল প্রোগ্রামটা কিন্তু ভাঙা হয়নি তখন।

আইডি হসপিটালের ছাদে নামল না হেলিকপ্টার। নামল সল্টলেক স্টেডিয়ামে— কড়া সামরিক নিরাপত্তার মধ্যে। ফাংগাস বীজকণা যাতে কোনওরকমে এখানে ঢুকতে না পারে, তার এলাহি ব্যবস্থা করা হয়েছে চারদিকে। বড় বড় শিবির— এস্কিমোদের বরফের ঘর ইগলু-র মতন গড়ন। বরফের বদলে পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি।

হেলিকপ্টার নামল এইরকম একটা ইগলু-শিবিরের সামনে। উড়ে চলে গেল তৎক্ষণাৎ। ভ্যাকসিন বোঝাই বাক্স হাতে নেমে পড়ল সৈন্ধব। পেছনে প্রফেসর রণবীর গুপ্ত। দু-জনেই নব্বই মিনিট অন্তর পেশিতে ইনজেকশন ঢুকিয়ে চলেছে নিজেরাই।

ইগলু-শিবিরে ওদের ঢুকতেও দেওয়া হল না। মেজর তরফদারের নির্দেশ ভেসে এল রেডিওতে, ‘ডক্টর সৈন্ধব নন্দী?’

মাঠে দাঁড়িয়ে রিসিভার কানে লাগিয়ে তিক্ত মেজাজে বললে সৈন্ধব, ‘শুনছি।’

‘সরি। আইডি হসপিটালে হেলিকপ্টার যাবে না। কারণ আপনার বোনকে খুঁজতে হলে শহরের রাস্তায় নিশ্চয় হাঁটবেন না। ফাংগাস থুকথুক করছে— গাড়ি চাই। কেমন? তাই আর্মি-র গাড়ি দেওয়া হচ্ছে আপনাকে। আপনি ড্রাইভিং জানেন। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে আইডি হসপিটাল বেশি দূরে নয়। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন। ডক্টর মোহন মল্লিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।’

‘যোগাযোগ হয়েছে নাকি?’

‘হয়েছে। উনি এককালে বাপের টাকা উড়িয়ে শখের বেতার চালক হয়েছিলেন। পার্টস থেকে রেডিও রিসিভার বানিয়েছেন। আমাদের মেসেজ ধরে ফেলেছেন। ট্রান্সমিটারে জানিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে ফ্লেম-থ্রোয়ার নিয়ে যাবেন। ফাংগাস কলকাতার মানুষকে দানব বানিয়ে ছেড়েছে, একদম মায়াদয়া করবেন না। এয়ারটাইট গাড়ি নিয়ে বেরোন। ডক্টর মল্লিককে তুলে নিয়ে চলে যান মধুমিতা নন্দীর আস্তানায়।’

‘আস্তানার ঠিকানা জেনেছেন ডক্টর মল্লিক?’

‘জেনেছেন বলেই তো মনে হল। বলছিলেন, ফাংগাস-সম্রাজ্ঞী কোথায় থাকে, সব ফাংগাসকে তা জানতে হয়। কথার মানে বুঝতে পারলাম না। গুড বাই। গুড লাক।’

সন্ধে ততক্ষণে বেশ গাঢ় হয়েছে। গোটা কলকাতা অন্ধকারে ডুব দিয়েছে। বাতিস্তম্ভগুলোয় আলো জ্বলছে না। বাইপাসে মিলিটারি মোতায়েন। মাঝে মাঝে ফ্লেম-থ্রোয়ারের অগ্নির ঝলক দেখা যাচ্ছে।

গ্রিন সিগন্যাল দেখিয়ে সোজা বেলেঘাটা মেনরোডে ঢুকে গেল আর্মি গাড়ি। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে কিম্ভুতকিমাকার দানবিক মূর্তি। চলমান ফাংগাস। বীভৎস আকৃতি নিয়ে কেউ হাঁটছে কচ্ছপের মতো, কেউ লাফিয়ে যাচ্ছে ফড়িং-এর মতো। দু-পাশের বাড়িতে ঝুলছে হরেক রঙের ফাংগাসের ঝালর। চাকা পিছলে যাচ্ছে ফাংগাসে। আস্তে ড্রাইভ করছে সৈন্ধব।

আচমকা পেট্রল বোমা পড়ল গাড়িতে। আগুন লেগে গেল গাড়ির পেছনে।

বেলেঘাটার মস্তান। অমানুষ হয়ে গিয়েও পুরোনো অভ্যেস ভোলেনি।

আগুন জ্বলছে গাড়িতে। দরজা খুলে আগে লাফিয়ে নেমেছিল সৈন্ধব। ফ্লেম-থ্রোয়ার নিয়ে নেমেছিল বলে বেঁচে গেল। মুগুর তুলে এক ফাংগাস দৈত্য তেড়ে আসতেই তাকে এক পশলা আগুন বৃষ্টি দিয়ে খতম করে দিয়েছিল সৈন্ধব।

প্রফেসর রণবীর গুপ্ত সে সুযোগ পাননি। উনি ফ্লেম-থ্রোয়ার নিয়ে নেমেছিলেন। মুগুরের মার এসে পড়েছিল তাঁর পিঠে। ছিটকে গেছিলেন রাস্তার নরম ফাংগাস গদিতে। উঠে দাঁড়ানোর আগেই অমানবিক হুঙ্কার ছেড়ে একদল কদাকার ফাংগাস-মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর ওপর।

দেখেও ফ্রেম-থ্রোয়ার চালাতে পারেনি সৈন্ধব। প্রফেসর নিজেই যে তাতে ছাই হয়ে যাবেন। তার অসহায় চোখের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল প্রফেসর গুপ্তকে। বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল আরও উন্মত্ত উল্লাসধ্বনি।

আচমকা নরম ছোঁয়া লাগল তার কাঁধে।

এক্ষেত্রে গোয়েন্দা নেত্রচন্দ্র মণ্ডল যা করে, ঠিক তা-ই করেছিল তার স্রষ্টা। লেখক যে চরিত্রদের সৃষ্টি করে, সেই সব চরিত্রদের মধ্যে নিজেদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলে কিছু পরিমাণে— এ তথ্য কারও অজানা নয়।

সৈন্ধব নন্দী তাই লাট্টুর মতন বোঁ করে গেছিল। ফ্লেম-থ্রোয়ার চালানোর আগেই একটা মোলায়েম কণ্ঠস্বর তার কানে মধুবৰ্ষণ করায় সে বিমূঢ় হয়ে গেছিল।

কণ্ঠস্বর বলেছিল, ‘নেত্ৰচন্দ্র মণ্ডল আমার প্রিয় গোয়েন্দা।’

থ হয়ে গেল সৈন্ধব। ফাংগাস-অরণ্যে এহেন প্রশস্তি সে আশা করেনি।

ঘোর অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না বক্তাকে। চাঁদের আলোও নেই এই সময়ে।

কণ্ঠস্বর আর এক দফা মধুবর্ষন করে গেল ঘষঘষে সোঁ-সোঁ গলায়, ‘আমি ডক্টর মোহন মল্লিক।’

‘আপনি! আমি এখানে জানলেন কী করে?’

‘গাড়িতে আগুন লেগেছে দেখেই বুঝেছি। চলে আসুন।’

‘কোথায়?’

‘যেখানে মধুমিতা নন্দী আছেন।’

‘আপনি জানলেন কী করে?’

‘ফাংগাস-সাম্রাজ্যের সে এখন সম্রাজ্ঞী। সুতরাং তার ঠিকানা জানা অসম্ভব নয়।’

‘সম্রাজ্ঞী কেন বলছেন? প্রথম এনজাইমের স্রষ্টা বলে?’

‘তা তো বটেই।’

‘পালটা এনজাইম সৃষ্টি করতে চায় বলে?’

‘সেটা এক রহস্য। তবে সুভাষ সরোবরের “কল্লোল” বাড়িতে সে এক ল্যাবরেটরি বানিয়েছে।’

‘থাকে ওইখানেই?’

‘নারী-বাহিনী ঘিরে থাকে সেই বাড়ি। প্রত্যেকেই মেয়ে-ফাংগাস।’

কথা হচ্ছে পথ চলতে চলতে। ডক্টর মল্লিক সঙ্গে থাকায় কেউ আর ধেয়ে আসছে না সৈন্ধবের দিকে।

‘চলেছেন কোথায়?’ শুধোয় সৈন্ধব।

‘আপনার বন্ধুকে আগে উদ্ধার করি।’

‘প্রফেসর রণবীর গুপ্তকে! কোথায় তিনি? জানেন?’

‘এসে পড়েছি। ওই দেখুন।’

ওরা ঢুকেছিল গলির মধ্যে। যাচ্ছিল সুভাষ সরোবরের দিকেই। আচমকা ডক্টর মল্লিক দাঁড়িয়ে গেছেন একটা বাড়ির ফটকের সামনে। তিনদিকে চারতলা বাড়ি ঘিরে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চত্বর। ফুটবল মাঠের মতন প্রকাণ্ড জায়গাটা আবছাভাবে আলোকিত হয়ে রয়েছে রীতিমতো অদ্ভুত পন্থায়। তিনদিকে লাইন দিয়ে বিচিত্ৰদেহী বিকটাকার ফাংগাস। লম্বায় সুপুরিগাছের মতন। তবে গুঁড়ি একটা নয়— দুটো। নিশ্চয় মানুষের পা। এদের মাথার থলথলে ঝালর থেকে গ্যাসলাইটের মতন দ্যুতি বেরচ্ছে। পুরো মাঠ আলোকিত করে রেখেছে।

সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে মাঝখানের প্রকাণ্ড বীভৎস আকৃতিটাকে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙের ছাতা। টুপির ব্যাস কম করেও একশো ফুট। দুলছে অল্প অল্প।

‘ওটা কী!’ সভয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে সৈন্ধব।

‘ফাংগাসরা ওকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। ওই দেখুন আপনার বন্ধুকে। দেখতে পাচ্ছেন?’

বিকটাকৃতি ব্যাঙের ছাতার সামনের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে প্রফেসর রণবীর গুপ্তকে। একদল ফাংগাস-মানব রঙিন নরম ফাংগাস মুঠো মুঠো তুলে জোর করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তাঁর মুখের ভেতর।

‘এটা কী হচ্ছে?’ সৈন্ধব হতভম্ব।

‘ফাংগাসে রূপান্তর করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু মানুষের জন্মগত ইমিউনিটি আছে। এই কলকাতাতেই আছে তারা। তাই প্রত্যেককে টেস্ট করা হচ্ছে। ফাংগাস গিলিয়েও যারা মানুষ থেকে যাবে— তাদের মেরে ফেলা হবে।’

গায়ে কাঁটা দেয় সৈন্ধবের।

ডক্টর মল্লিক বললেন, ‘ভয় পাবেন না। আমাকে ওরা সমীহ করে। ডাক্তাররা মরেও সম্মান পায়।’

ফাংগাস গিলিয়ে একটু পরেই হেদিয়ে পড়ল ফাংগাস-মানুষরা। ঘুমিয়ে পড়ল মাঠেই।

পকেট থেকে ছুরি বের করলেন ডক্টর মল্লিক। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন। প্রফেসর গুপ্তর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন সৈন্ধবের পাশে।

সোঁ-সোঁ ঘষঘষে গলায় বললেন, ‘চলুন।’

ধরাগলায় বললেন প্রফেসর গুপ্ত, ‘আমি কিন্তু ফাংগাস হবই। নব্বই মিনিট ইনজেকশন নেওয়া হয়নি। ভ্যাকসিনের বাক্স তো গাড়ির মধ্যে।’

‘আমিও হব।’ নির্বিকার গলায় বললে সৈন্ধব।

‘নাও হতে পারেন।’ ডক্টর মল্লিকের আশ্বাস, ‘আপনাদের হয়তো ন্যাচারাল ইমিউনিটি আছে।’

‘কল্লোল’ ভবন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ডাকিনী-যোগিনী-পিশাচিনীর মতন অগুনতি ফাংগাস-রমণী। তাদের পেছনে জ্বলছে ফাংগাস-গ্যাসবাতি।

খাটো গলায় বললেন ডক্টর মল্লিক, ‘সৈন্ধববাবু, ফ্লেম-থ্রোয়ার আপনার হাতে— আপনাকেই যেতে হবে। আপনার বোন আপনাকে দেখলে কথা বলবে। সিক্রেট নোটসগুলো উদ্ধার করুন— প্লিজ।’

সৈন্ধবকে আর বলতে হল না। মুহূর্তে সে হয়ে গেল কল্পনার গোয়েন্দা নেত্ৰচন্দ্র মণ্ডল। ফ্লেম-থ্রোয়ার গিয়ে সোজা তেড়ে গেল নারী-বাহিনীর দিকে। বিকট মুখভঙ্গী করে যারা এগিয়ে এল তাদের ওপর ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করে গেল ফ্লেম-থ্রোয়ারের আগুন। পথ করে নিল এইভাবে। ঢুকল ভেতরে। সামনের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মধুমিতা নন্দী।

এখানে জ্বলছে ফাংগাস-বাতি। মেঝেতে ফাংগাস, বারান্দায় ফাংগাস, জানলায় ফাংগাস— কিন্তু ঘরের ভেতরে নেই এককণা ফাংগাস।

এই ঘরের চৌকাঠে দু-হাতে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে মধুমিতা। হাসছে। আনন্দে চোখ নাচছে। বলল, ‘জানতাম তুই আসবি।’

থ হয়ে গেছিল সৈন্ধব। চারদিকে শুধু ফাংগাস আর ফাংগাস। অথচ ফাংগাসে সংক্রামিত হয়নি মধুমিতা। তার ঘরের মধ্যেও নেই ফাংগাস।

পায়ে পায়ে পেছিয়ে ঘরে ঢুকে গেল মধুমিতা। যন্ত্রচালিতের মতন চৌকাঠ পেরিয়ে এল সৈন্ধব। ঘর বোঝাই বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখে অবাক হল। ঢোক গিলে বললে, ‘মধুমিতা, তুই ফাংগাস হয়ে যাসনি কেন? ন্যাচারাল ইমিউনিটি আছে বলে?’

‘তোর আছে নাকি, দাদা!’ এই প্রথম ধক করে উঠল মধুমিতার দুই চোখ। বাটালির মতন ধারালো হয়ে উঠল চিবুক।

‘নব্বই মিনিট অন্তর ভ্যাকসিন ইনজেকশন নিয়ে টিঁকে আছি। তবে সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইনজেকশন আর নিইনি— ভ্যাকসিন হারিয়ে গেছে।’

নরম হয়ে এল মধুমিতার চোখ আর চিবুক। বললে, ‘ভালোই হল। পৃথিবী মা-র কোলে ঠাঁই পেয়ে যাবি।’

‘পৃথিবী-মা?’

‘তার নির্দেশেই তো গোটা পৃথিবীকে পরিয়ে দিচ্ছি ফাংগাসের গয়না। মানুষের নির্যাতন শেষ করে দিচ্ছি।’

‘মধুমিতা! তোর কি ন্যাচারাল ইমিউনিটি আছে?’

‘আমার?’ হাসল মধুমিতা। আর সেই প্রথম সৈন্ধব লক্ষ করল শুঁড়গুলোকে।

মুখের ফাঁকে লকলকিয়ে উঠেই সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। এত চকিতে যে এত কাছ থেকে না দেখলে চোখেই পড়ত না সৈন্ধবের।

মধুমিতা ফাংগাস হয়ে গেছে। বাইরের শরীর যে ভাবেই হোক বজায় রেখেছে।

অতএব আর সময় দিল না সৈন্ধব। বোতাম টিপল ফ্লেম-থ্রোয়ারের।

প্রথমে ধড় থেকে মুণ্ড ঠিকরে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। ব্রেনের বদলে কিলবিল করে বেরিয়ে এল সবুজ ফাংগাস খুলির মধ্যে থেকে।

মখমল প্রকৃতির মানুষ যখন নিজেকে ঘুরিয়ে নেয়, তখন তার ইস্পাত-প্রকৃতি দেখা দেয়। সৈন্ধব দেখিয়ে দিল তার প্রকৃতির সেই দিক।

মেজর তরফদার তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে চালাতে হয় ফ্লেম-থ্রোয়ার। পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, এক নাগাড়ে আগুন-বৃষ্টি করে যাবেন না, দমকে দমকে ছাড়বেন।

সে শিক্ষা ভুলে গেল সৈন্ধব। সহোদরার ফাংগাস অবয়বের ওপর বিরামবিহীনভাবে অনল বর্ষণ করে গেল। আগুন ছড়িয়ে গেল ঘরময়। সব যখন দাউদাউ করে জ্বলছে, যখন মধুমিতা নন্দীর দেহাবশেষের ভস্ম উড়ছে ঘরময়, তখন তার নজর গেল ঘরের কোণে।

সম্বিত ফিরে এল তৎক্ষণাৎ।

কাচের এয়ার-টাইট আধারে রয়েছে ল্যাবরেটরি নোটস।

আগুন উপেক্ষা করে ধেয়ে গেছিল সৈন্ধব। মধুমিতার নিজের হাতে লেখা গবেষণার বিবরণ। নিজে পুরোপুরি ফাংগাসে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার আগে বুদ্ধি খরচ করেছে। এয়ার-টাইট আধারে মূল্যবান দলিল রক্ষা করেছে— যাতে ফাংগাস নাগাল না পায় ঐতিহাসিক গবেষণা সূত্রের। সংরক্ষিত থাকে চিরকাল।

সাবাস মধুমিতা!

আগুনের হলকা অসহ্য হয়ে উঠেছে। পিঠের চামড়া পুড়ছে। গোটা স্ফটিক-আধার এক হাতে তুলে নিল সৈন্ধব। ফ্লেম-থ্রোয়ার গলায় ঝুলিয়ে চেপে ধরল বগলে। ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে— আগুন বর্ষণ করতে করতে।

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর মল্লিক আর প্রফেসর গুপ্ত। অন্ধকার এখন ফিকে হয়ে এসেছে আগুনের আভায়। জ্বলছে কল্লোল ভবন।

আইডি হসপিটালের ছাদে ভোর নাগাদ ফাংগাস সংক্রমণের লক্ষণ ফুটে বেরোল প্রফেসর গুপ্তর সারা গায়ে। হলুদ মোজা উঠে আসছে দু-পা বেয়ে। বড় বড় নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ‘আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে একটা কথা বলে যাই। ডক্টর সৈন্ধব নন্দী, আপনি কি শুনছেন?’

বিষণ্ণ চোখে অদূরে ডক্টর মল্লিকের দিকে চেয়েছিল সৈন্ধব। তিনি খুটখাট করে চলেছেন রেডিও পার্টস নিয়ে। ট্রান্সমিটার বানানোর চেষ্টা করছেন।

ফের বললেন প্রফেসর গুপ্ত, ‘শুনছেন?’

ঘাড় ফেরাল সৈন্ধব। ধরা গলায় বললে, ‘বলুন।’

‘কেন স্বেচ্ছায় এই অভিযানে এসেছিলাম, মরবার আগে আপনাকে বলে যাই। আপনিও মরবেন— তবুও শুনে যান। লিচেন ফাংগাসের বিশেষ ধর্ম কী, আপনি তা জানেন?’

‘অল্প স্বল্প জানি। ফাংগাস আর অ্যালগি-র অদ্ভুত যৌগিক গঠন।’

‘হ্যাঁ। হেভি মেটাল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ওদের আছে। একটা থিওরি শুনেছিলাম। ক্যাম্ব্রিয় যুগের আগে লেগুনের জল থেকে সোনা টেনে নিয়েছিল লিচেন ফাংগাস— জমিয়ে রেখেছিল সাউথ আফ্রিকায়। আফ্রিকায় গিয়েছিলাম এই ধান্দায়। এখানে এসেছিলাম একই ধান্দায়। মিউটেশন ঘটে যাওয়ার ফলে সেই লিচেন ফাংগাস যদি পাই— জল থেকে বের করব সোনা। লোভের শাস্তি পেলাম। সৈন্ধববাবু, আপনি নির্লোভ, আপনি সাহিত্যিক, শুধু দিতেই জানেন— নিতে জানেন না। তাই বেঁচে গেলেন।’

‘বেঁচে গেলাম!’

‘হ্যাঁ, সৈন্ধববাবু। একই সঙ্গে গাড়ি থেকে আমরা নেমেছি। ফাংগাস মাড়িয়ে আপনি হেঁটেছেন, আমার কাছে রয়েছেন। ভ্যাকসিন নেননি নব্বই মিনিট অন্তর। এতক্ষণে ফাংগাস আক্রান্ত হয়ে যেতেন। কেন হননি জানেন?’

হাঁ করে চেয়ে রইল সৈন্ধব।

‘এক শতাংশেরও কম দলের মধ্যে আপনি রয়েছেন বলে। আপনার মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল ইমিউনিটি।’

বলে ম্লান হাসি হাসলেন প্রফেসর রণবীর গুপ্ত।

বিচ্ছিরি আওয়াজ ভেসে এল ডক্টর মোহন মল্লিকের মুখের ফোকর দিয়ে, ‘ইউরেকা! ট্রান্সমিটার বানিয়ে ফেলেছি। এবার পাঠাচ্ছি খবর! পৃথিবী বেঁচে গেল। খুনে এনজাইম সৃষ্টির সিক্রেট আমাদের হাতের মুঠোয়।’

হেলিকপ্টার যখন নামল আইডি হসপিটালের ছাদে, তখন কাচের আধার হাতে বিমানে উঠল শুধু একজন। সৈন্ধব নন্দী।

ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রফেসর রণবীর গুপ্ত।

ফাংগাস বেড়ে গিয়ে ফুসফুস বোঝাই করে দেওয়ায় দম আটকে মারা গেছেন ডক্টর মোহন মল্লিক।

সৈন্ধব নন্দী অসমাপ্ত উপন্যাস শেষ করেনি। ফাংগাস নিয়ে নতুন উপন্যাস লিখছে। ন্যাচারাল ইমিউনিটি রয়েছে তার মধ্যে— ফাংগাস তাকে কখনও কাহিল করতে পারবে না।

প্রথম প্রকাশ: লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর ভারতীর ১৯৯৬ সালের শারদীয়া সংখ্যায়।

Tags: অদ্রীশ বর্ধন, কল্পবিজ্ঞান গল্প, তৃষা আঢ্য, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, বড় গল্প

অন্যতিম প্রিয় লেখক, করোনা ভাইরাসের আবহে এই গল্প পড়ার পর একটিই কথা মনে আসছে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক কতটা দূরদর্শী ছিলেন, আজ গোটা বিশ্ব এক অতিমারীর কবলে, কি অদ্ভুত এই সমাপতন। একইভাবে মানুষ গৃহবন্দী, সংযোগ বিনিময় বন্ধ, লেখকের লেখনীতে ২৪ বছর আগেই কল্পিত কাহিনীতে যেন উঠে এসেছে আজকের বিশ্বের চিত্র। আপনাকে প্রণাম।