লীলাবতীর মুক্তো

লেখক: রেবন্ত গোস্বামী

শিল্পী: সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

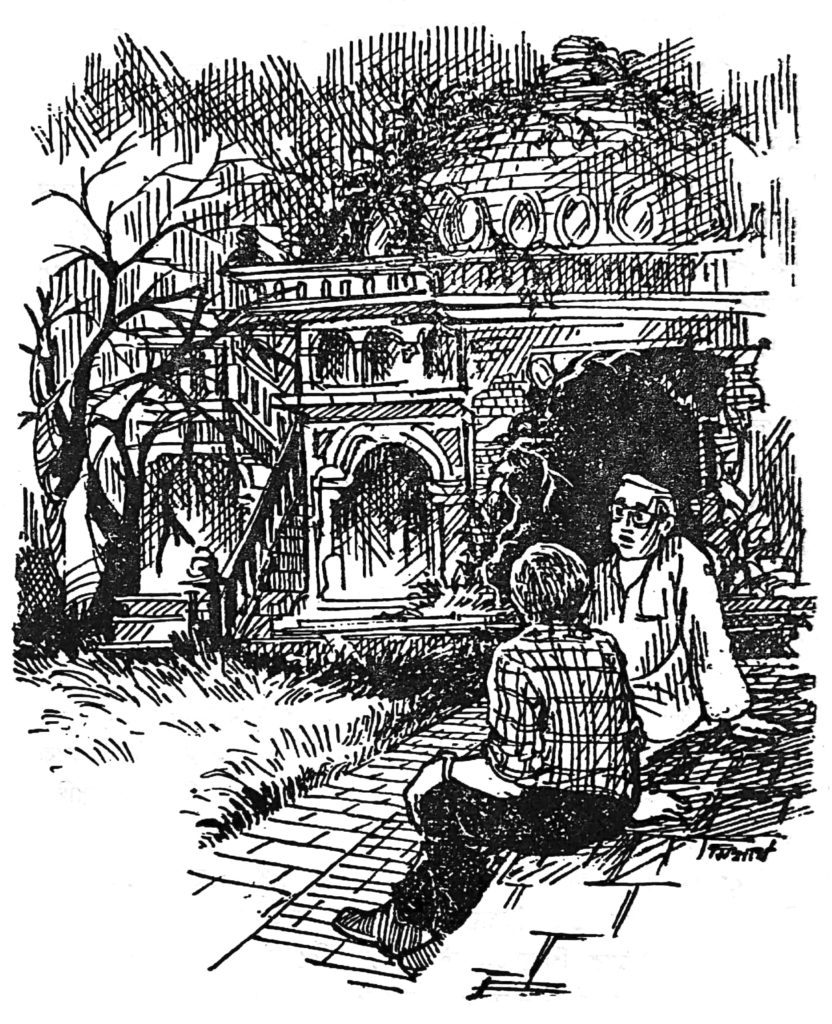

‘ওই সামনে যে দালানটা দেখছ; ওটাই হল জগৎনারায়ণের জলসাঘর।’ —বলে ধীরেনদা জীর্ণ মন্দিরের মতো একটা বাড়ি দেখালেন। মন্দির না বলে বরং চণ্ডীমণ্ডপই বলা যেত যদি চারদিকের দেয়াল থাকত। বাড়িটার ছাদের মাঝখানটা অর্ধগোলাকার। কলকাতার তারামণ্ডল বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো। একপাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে তা দিয়ে ছাদে ওঠা যায়। গোলকের চারপাশে কিছুটা সমতল ছাদ থাকায় হয়তো ওখানে উঠে জমিদাররা হাওয়া খেত। কিংবা এমনিও থাকতে পারে।

ধীরেনদা আর আমি দুজনেই কলকাতার এক নাম করা কলেজে অধ্যাপনা করি। আমি ইতিহাসের, ধীরেনদা ফিজিক্সের। সাবজেক্ট দুটো সাবান আর পটকার মতো— সম্পর্কবিহীন হওয়াতেই বোধহয় আমাদের মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ধীরেনদা বয়সে কিছু বড় বলে আমি তাকে ‘ধীরেনদা’, আর ‘আপনি’ বলি। তিনি আমাকে নাম ধরে ডেকে ‘তুমি’-ই বলেন। দুজনের বাড়ির মধ্যেও সম্পর্কটা প্রায় আত্মীয়তার মতন দাঁড়িয়েছে। তাই নিজে যখন বেড়াতে এলেন তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এই কুশপুরে, আমাকেও সঙ্গে করে টেনে নিয়ে এলেন। নইলে ইতিহাসের দিক থেকে তেমন কোনও আকর্ষণ এই জায়গায় নেই। অনেক প্রাচীন অট্টালিকা আর ভগ্নস্তূপ আছে অবশ্য, কিন্তু তাদের বয়স বড় জোর দুশো বছর। আঞ্চলিক আর সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা হয়তো এখানে কিছু রসদ পেতে পারেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণায় এগুলো কোনও কাজেই লাগবে না। তবুও আমি এসেছি ধীরেনদার অনুরোধে একদিনের জন্যে বেড়াতে। জায়গা তো ভালো। শাল গাছ আর লাল মাটি— মনটাকে সত্যিই বাউল বাউল করে দেয়। আর ওই যে কবি বলেছেন, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া— কী সব যেন? সত্যিই অজন্তার গুহায়, তাজমহলের চত্বরে, পুনের দুর্গে আমরা ইতিহাসের আত্মাকে অনুভব করতে ছুটে বেড়াই। কিন্তু ওই জীর্ণ ভগ্ন জলসাঘরকে ঘিরে যে বেদনা, হিংসা আর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস একদিন জড়িয়ে ছিল, সেটা আর ক’জন জানতে চেষ্টা করি! জানতাম না, যদি না ধীরেনদা নিজে বলতেন। সংস্কারহীন বিজ্ঞানসেবীকে তাঁর নিজের কথাতে— ‘তর্পণ’ করতে দেখেও তাই পরে এ ব্যাপারে কোনও কটাক্ষ করতে পারিনি, হাসতে পারিনি।

জলসাঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছি দেখে ধীরেনদা হেসে বললেন, ‘নিশ্চিন্তে আসতে পারো। কোনও ভয় নেই। শীতকালে ওনারা এখন ঘুমোচ্ছেন।’

অবাক হলাম। আমি যে সাপের ভয়ে পিছোচ্ছিলাম ধীরেনদা ঠিক ধরতে পেরেছেন।

হলের মধ্যে ঢুকে ধীরেনদা বললেন, ‘ওপরে গোল ছাদের নিচের দিকে চারদিকেই গোল গোল ফোকরগুলো দেখে রাখ। ওগুলোতে কাচ লাগানো থাকত। তাতে সূর্যের আলো ঢুকে দিনের বেলাতে ঘরটা বেশ আলো করে রাখত। আর ছাদের নিচে যে সব আংটা লাগানো আছে, ওগুলো থেকে সিলিং ফ্যানের মতন ঝুলত দামি ঝাড়লণ্ঠন। ওগুলো রাতের জন্য। ছাদের লম্বা লম্বা ইটগুলো কীভাবে সাজানো আছে দেখেছ? ছাদের কেন্দ্র থেকে সূর্যকিরণের মতন অর্ধগোলকের প্রান্তে ওই ফোকরগুলো যেখানে আছে গিয়ে মিলেছে। চলো এবার বাইরে যাই।’

কতকগুলো বাচ্চা ছেলে দালানের মধ্যে লুকোচুরি খেলছিল। আমাদের দেখে ওরা দূরে সরে গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমরা বেরিয়ে যেতেই ওরা আবার খেলা শুরু করল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলাম, কী এমন স্থাপত্য দেখালেন ধীরেনদা। আলো আসবার ঘুলঘুলি, ঝাড়বাতি ঝোলানোর আংটা আর ইট— এই দেখানোর জন্যে বাসে করে এতদূর নিয়ে এলেন। এবার বাসে করে শুধু রাতটুকুর জন্যে ফেরো আবার সেই তিরিশ মাইল দূরের ট্যুরিস্ট লজে। তারপর ভোরের ট্রেনেই কলকাতা। ভেবেছিলাম, অন্তত কিছু প্রাচীন কিংবদন্তীর মন্দির-টন্দির কি পুকুর-টুকুর দেখব। ধীরেনদা আমার মনের ভাব আন্দাজ করে বললেন, ‘তুমি হয়তো ভাবছো কী এমন দ্রষ্টব্য এই জলসাঘরটা। কিন্তু এটাকে জড়িয়ে একটা করুণ সত্য ঘটনা আছে, যা হয়তো এখন অনেকেই বিশ্বাস করবে না। আমার বলতে আরও সংকোচ হয়, কারণ সেটা আমারই পূর্বপুরুষের কাহিনি। এখানে একটু বস।’

এই বলে সিঁড়ির কোণে বসে পড়লেন ধীরেনদা। তারপরে আমাকে অবাক করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ধূপকাঠির প্যাকেট বার করলেন। ধূপকাঠিগুলো জ্বালিয়ে বললেন, ‘এই অট্টালিকাগুলোর মধ্যেই কোথাও আমার পূর্বপুরুষ বন্ধুবৎসল জ্যোতির্বিদ আর বৈজ্ঞানিক শিবনাথ ভট্টের দেহাবশেষ হয়তো আজও আছে। মাঘ মাসেরই কোনও একদিন তাঁকে— মানে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তর্পণও বলতে পারো।’

ধূপকাঠিগুলো ইটের খাঁজে লাগিয়ে তিনি চুপ করে থাকলেন প্রায় দু’মিনিট। আমার মনে তখন বিস্ময় আর বিরক্তি দুই-ই। কবে সেই কত পুরুষ আগের পূর্বপুরুষ মারা গিয়েছেন, তার জন্যে, বিশেষ করে ধীরেনদার মতো একজন লোক ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ধ্যান করতে বসলেন! অথচ মহালয়ার দিন ধীরেনদাকে কখনও তর্পণ করতে দেখিনি আমি। একদিন কথা তুলেছিলাম। হেসে উত্তর দিয়েছেন, ‘আমাকে ওই ঘোলা জলে নামতে দেখলে আমার স্বর্গগত পিতার আত্মা সোজা আমাকে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলে বলবেন, যা বাড়ি গিয়ে সাবান দিয়ে চান কর! আমার বাবাকে তো চিনতে না!’

না, ধীরেনদার বাবাকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও তাঁর নাম আমার অজানা ছিল না। পদার্থবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ইতিহাসের ছাত্র হয়েও আমি শুনেছি। ধীরেনদারা বংশপরম্পরায় কেউ না কেউ বিজ্ঞান পঠন-পাঠন করেছেন। আর এটা নাকি সেই চোদ্দো পুরুষ না সাত পুরুষ আগের শিবনাথ ভট্ট থেকেই চলছে।

বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর ধীরেনদা তাকালেন। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধহয় একটু হাসলেন। তারপর বললেন, ‘বাস আসতে এখনও বেশ দেরি আছে। ততক্ষণে একটা গল্প বলি, শোনো।’

ধীরেনদা বলতে আরম্ভ করলেন, ‘কুশপুরের জমিদার জগৎনারায়ণ লোকটা ছিল এক নৃশংস মানুষরূপী সাপ। সিনেমায় মাঝে মাঝে অত্যাচারী জমিদারকে দেখায় যেন সেই যাত্রাদলের কংস। আমরা দেখে হাসি। জগৎনারায়ণের কাছে তারাও বোধহয় হার মানবে। হৃদয় বলতে তার কিছু ছিল না। প্রজারা তার কাছে গোরু-ছাগলের মতনই ছিল। দরকার হলে তাদের জবাই করা হত। অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, সকলের চোখের আড়ালে। মাটির নিচে তার নাকি একটা ঘর ছিল। তাতে থাকত ক্ষুধার্ত অজগর সাপ। অনেক ‘অবাধ্য’ প্রজা সেই ঘরে চিরদিনের মতন অদৃশ্য হয়ে যেত, যদি তার কোপদৃষ্টিতে পড়ত। আগেকার দিনে দয়ালু দাতা জমিদারও থাকতেন। জগৎনারায়ণের বাবা ইন্দ্রনারায়ণই তো খুব ভালো লোক ছিলেন। পাজি জমিদারও থাকত ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও কারও কারও কোনও না কোনও গুণ থাকত। কেউ হত সঙ্গীতানুরাগী এমনকী সঙ্গীতজ্ঞও। কেউ আবার শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। জগৎনারায়ণের সেসব গুণও ছিল না। সে ছিল বেরসিক, একেবারে মূর্তিমান অসুর। বাবার আমলের এই জলসাঘর ছিল। তাতে নৃত্যগীতও হত। কারণ ওটা জমিদারদের একটা কেতা। তবে জগৎনারায়ণ সেগুলোর রসগ্রহণ করতে পারত বলে মনে করার কারণ নেই। সঙ্গীতের মাঝখানেই প্রচণ্ড হুংকারে হয়তো হুঁকাবরদারকে এমন করে তলব করত যে গায়কের পিলে চমকে যেত। আর এই জলসাঘরেই একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদকে আর তখনকার কালের এক অসামান্য সঙ্গীতশিল্পীকে জগৎ থেকে—’

ধীরেনদা হঠাৎ থেমে গেলেন! একটু পরে আবার বলতে থাকেন, ‘গল্প বলা অভ্যেস নেই। পরেরটা আগে, আগেরটা পরে বলে ফেলি। দাঁড়াও, প্রথম থেকেই বলি।

‘আমীর আশরাফের নাম তুমি কি শুনেছ? শোননি। তুমি কেন— সঙ্গীত নিয়ে যারা থাকে, তারাও শোনেনি। সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্থান পায়নি। কারণ তার আগেই তাঁকে চলে যেতে হল সংস্কৃতিহীন হৃদয়হীন এক নরপশুর খামখেয়ালিভরা নৃশংসতায়।

‘সেই আমীর আর শিবনাথ ছিলেন দুই বন্ধু। এই কুশপুরেই থাকতেন তাঁরা। পাঠশালায় দুজনে একসঙ্গে পড়েছেন। এরকম বন্ধুত্ব আজকাল দেখা যায় না। যাক গে, একথায় আবার এখনকার ছেলেরা কিছু মনে করতে পারে। তাই কথাটা উইথড্রই করছি। যা বলছিলাম। শিবনাথ আর আমীর বড় হলেন। কিন্তু ওদের ধর্ম হল সম্পূর্ণ আলাদা। আমি হিন্দু মুসলমান— এই ধর্মের কথা বলছি না। শিবনাথ হলেন বিজ্ঞানের তপস্বী আর আমীর হলেন সঙ্গীতের উপাসক। একজন খড়িমাটি বা কলম দিয়ে আঁকিবুকি করেন, মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। আরেকজন তখন তানপুরা হাতে নিয়ে গেয়ে চলেন বেহাগ বা বাগেশ্রী। পথ আলাদা ছিল বলেই হয়তো তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনও স্বার্থের প্রাচীর কোনওদিন ওঠেনি।’ এই বলে ইতিহাসের এই অর্বাচীন অধ্যাপকটির দিকে চেয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসলেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন ভট্টাচার্য।

তারপর বললেন, ‘তাঁরা দুই বন্ধু যদি আরও বেঁচে থাকতেন, তবে এই কুশপুরের নাম হয়তো লেখা থাকত ভারতের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর সঙ্গীতের ইতিহাসে। যাই হোক, দু’বন্ধু তাঁদের সাধনা নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে একসঙ্গে বসে তর্ক করেন, সঙ্গীত বড়, না বিজ্ঞান। বলাবাহুল্য, এই তর্কের মীমাংসা হয় না। শিবনাথের সাধনা লোকে দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না। আমীরের সঙ্গীত কিন্তু লোকে মুগ্ধ হয়ে শোনে। এই ব্যাপারে আধুনিক যুগের আর দুজনের কথা মনে পড়ল। একবার বিজ্ঞানীকুলতিলক আলবার্ট আইনস্টাইন আর রুপালি পর্দার হাসির রাজা চার্লি চ্যাপলিন একই গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন ইউরোপের এক শহরের রাস্তা দিয়ে। রাজপথে অনেক লোকের ভিড় দেখে আইনস্টাইন চার্লিকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। চার্লি হেসে বললেন, ‘লোকে আমাদের দেখতে ভিড় করেছে। আমাকে বুঝে দেখতে চায়, আপনাকে না বুঝে।’

‘সাধারণ লোকের কাছে অ-বোঝার চেয়ে বোঝাটাই তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়। তাই আমীরের নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা অঞ্চলে। শিবনাথ তখন পাততাড়িতে লিখে চলেছেন দুর্বোধ্য চিহ্ন, এঁকে চলেছেন রৈখিক চিত্র।

‘আমীরের গানের কথা একদিন জগৎনারায়ণের কানেও পৌঁছাল। তিনি নায়েব গণেশকে ডেকে বললেন— ‘কী হে, আমাদের কুশপুরে নাকি এক তানসেন জন্মেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ— ওই আমীর ওস্তাদের কথাই বলছি। তা, ও নাকি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারে, আগুন জ্বালাতে পারে, আত্মাকে নিয়ে আসতে পারে? সত্যি নাকি হে?’

‘গণেশচন্দ্র হাত কচলাতে কচলাতে বলল, ‘আমিও তো তাই শুনেছি, হুজুর।’

‘জগৎনারায়ণ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, ‘তুমিও তাই শুনেছ? গান তো শোননি। তা, এবার জলসাঘরে ওই তানসেনের গানের ব্যবস্থা কর। দেখি, কেমন আগুন জ্বালে আর বৃষ্টি নামায়। নাকি সবই বুজরুকি।’

‘আমীরকে ডেকে পাঠানো হল। কথাটা শিবনাথের কানে গেল। তিনি প্রমাদ গণলেন। কোনও গুণীকে জগৎনারায়ণের ডেকে পাঠানো মানে তার দফা রক্ষা করা। কত শিল্পী আর ভাস্করকে তিনি পঙ্গু করে দিয়েছেন, অক্ষম করে দিয়েছেন, যাতে তারা অন্য কোথাও গিয়ে সুন্দর শিল্প আর ভাস্কর্য সৃষ্টি না করতে পারেন। অথচ তিনি নিজে শিল্প আর ভাস্কর্যের পেছনে একটা পয়সাও খরচ করতেন না।

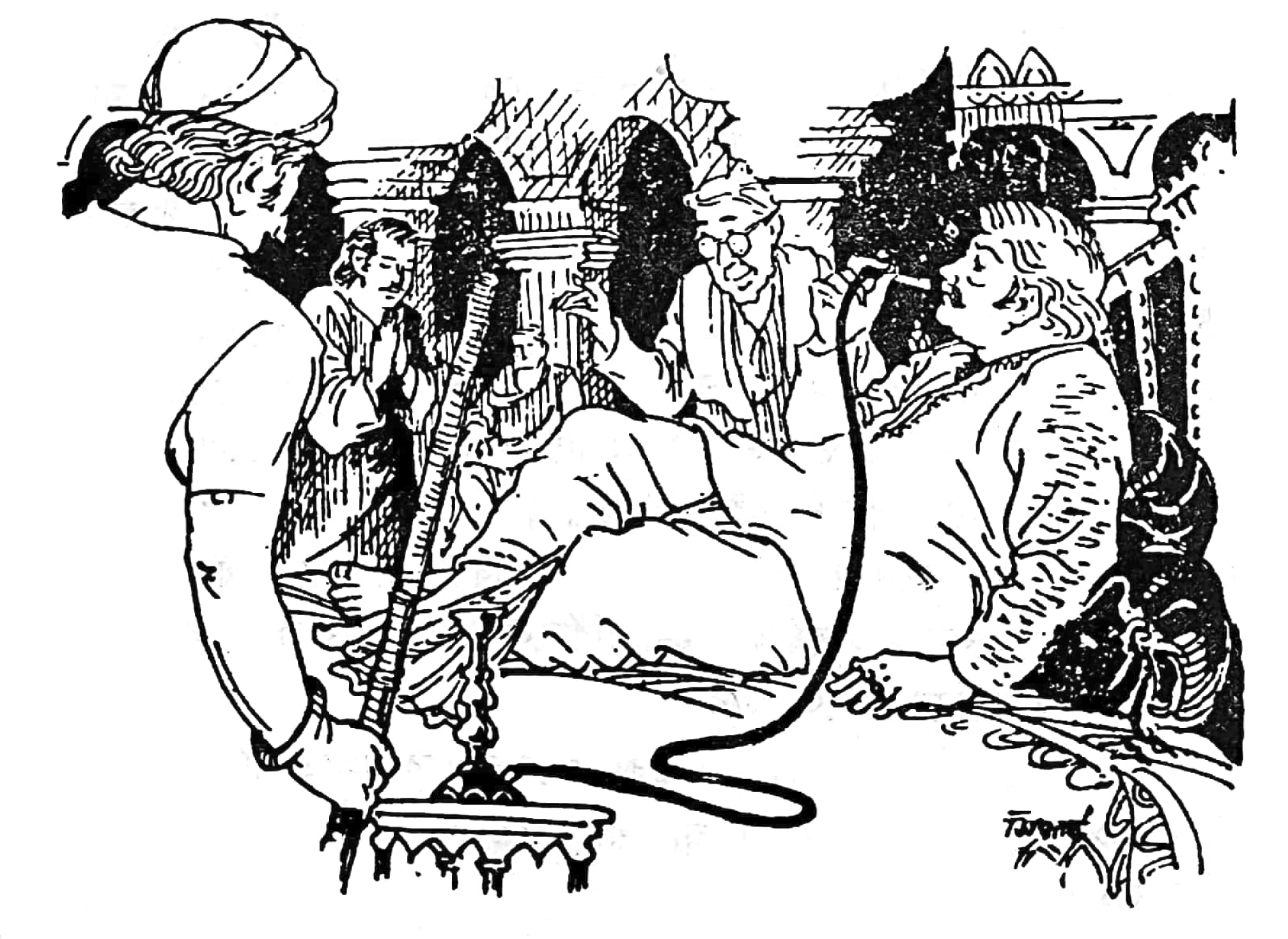

‘যাই হোক, আমীর যেদিন জগৎনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, শিবনাথও আলাদাভাবে সেখানে গিয়ে জলসাঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। জলসাঘরের ভেতর জগৎনারায়ণ তখন পারিষদবেষ্টিত হয়ে পালঙ্কে তাকিয়ায় ভর দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন। হাতে গড়গড়ার নলের রুপোবাঁধানো আগাটা চকচক করছিল। সেটা দিয়ে বাঁ হাতে তালুতে টোকা দিতে দিতে তিনি আমীরকে বললেন, ‘কী হে, নয়া তানসেন, তোমার তো খুব নামডাক দেখছি। বেশ, বেশ। তা গান গেয়ে আগুন জ্বালাতে পারো শুনেছি। আমার এই ঝাড়লণ্ঠনের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দাও তো। ওর নিচে ঝুলছে যেসব রেশমি ঝালরগুলো— ওগুলো জ্বালানো তো আরও সোজা। নাও, নাও, আরম্ভ করো।’

‘আমীর হেসে বললেন, ‘গান গেয়ে আগুন জ্বালানো যায় কি না জানি না। তানসেন, বৈজু, হরিদাস স্বামী— এঁরা সাধনার অনেক উচ্চমার্গে উঠেছিলেন। আমি তো এখনও মেঠোপথেই চলছি। গেয়ে আনন্দ পাই, এইমাত্র। যদি কোনওদিন কিছু ওপরে উঠতে পারি, সে তো গুরুর দয়ায়। আর গানে সত্যিকারের আগুন নাই বা জ্বলল, বাদল নাই বা ঝরল। সঙ্গীতে মনের মধ্যে কি আগুন জ্বলে না? বৃষ্টি পড়ে না? মল্লারের কোমল ধৈবতে কি বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ বুকের মধ্যে শুনতে পাই না? পূরবীর কোমল রেখাবে কি নীড়ে ফেরা পাখিদের ডানার শ্রান্ত আন্দোলন অনুভব করি না? গভীর রাতে মালকোশের সুরলহরী কি আমাদের জীবনের বেদনা আর আনন্দ এক করে দিয়ে উদাত্ত আর তরঙ্গিত হয়ে ওঠে না? দরবারী কানাড়ার কোমল গান্ধারে আমাদের গুমরানো বেদনা কি রাতের মোমবাতির মতন গলে গলে পড়ে না?’

‘জগৎনারায়ণ গর্জে উঠে বললেন— ‘থামাও ওসব বড় বড় কথা। তুমি যা বলে বেড়াচ্ছ, তাই করতে হবে। হয় আগুন জ্বালাও, নয়তো তোমার গানবাজনা আমি চিরদিনের মতো বন্ধ করব। এই আমার শেষ কথা।’

‘শিবনাথ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ নজরে ঘরের চারদিকে তাকালেন। তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, আমীর গান গেয়ে আগুন জ্বালাতে জানে। আগুন জ্বালাবেও। তবে আজ নয়। এসব কাজে একটা শুভদিন লাগে।’

‘জগৎনারায়ণ চমকে তাকালেন তার দিকে। পারিষদ দলও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। জগৎনারায়ণ ভ্রূকুঞ্চিত করে মোসাহেবদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— ‘এ আবার কে হে? বীরবল নাকি?’

‘মোসাহেব নীলমণি দাস জমিদারের রসিকতায় হেঁ হেঁ করে হেসে বলল, ‘ও হল আমাদের পাগলা শিবু পণ্ডিত!’

‘জগৎনারায়ণ সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, ‘পাগলা সে তো দেখতেই পারছি। কিন্তু আমার জমিদারীতে ওসব পাগল-ছাগলের সুবিধে হবে না। বাবা এর খাজনা মকুব করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই না, একে অর্থ সাহায্যও করতেন। কারণ কী জানো? শিবু পাগলা নাকি জ্ঞানীগুণী লোক। আকাশের তারা গুণে খাতায় লেখে। তা, আমার কাছে ওসব ভণ্ডামি চলবে না। অনেক বছরের খাজনা বাকি আছে। গণেশচন্দ্রকে বলো সব যেন কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয় এক সপ্তাহের মধ্যে। আদায় না হলে ওর ভিটেতে আমি পুকুর খুঁড়ব।’

‘একটু থেমে আবার বললেন, ‘তবে হ্যাঁ— ওর কথা যদি ঠিক হয়, আমীর যদি আগুন জ্বালাতে পারে, তবে কি বলে, একটা মাস ওকে সময় দেব। যাই হোক, তোমার ওই শুভদিন কি বলে, ওটা দু’চারদিনের মধ্যে ঠিক করে ফেল। তার বেশি সময় দিতে পারব না। ততদিন আমীর না হয় আমার হেফাজতেই থাক। আগুন জ্বালাতে পারলে ওকে ছেড়ে দেব। আর না পারলে— হাঃ হাঃ হাঃ— তোমাদের দু’জনকেই কয়েদ করব মিথ্যে কথা রটানোর জন্যে। হাঃ হাঃ।’

‘জগৎনারায়ণের হাসিতে শিউরে উঠল ঘরের সবাই। এই হাসির অর্থ তারা জানে। জানে কয়েদ করার অর্থও। যাকে কয়েদ করা হয় সে আর ফিরে আসে না। সে কয়েদখানা কোথায় নায়েব গণেশচন্দ্র আর সাঙ্গোপাঙ্গরা হয়তো জানে। জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে রাখে।

‘কিন্তু শিবনাথের ঠোঁটে নির্ভীক হাসির আভাস। তিনি এগিয়ে গিয়ে হতভম্ব আমীরের কাঁধে হাত রাখেন। মৃদুস্বরে বললেন, সঙ্গীত বড়, না বিজ্ঞান বড়, এবার প্রমাণ হবে। আমীর তার বন্ধুর কথায় কী আশ্বাস পেলেন, তিনিই জানেন। তবে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা আশার আলো।

‘এরপরে শিবনাথ কী করেছিলেন, সেটা তাঁর লেখা একটা পাতাতাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল অনেকদিন পর। তাঁর ছেলে গোপীনাথ সেটা আবিষ্কার করেন। এতে বোঝা যাবে, বিজ্ঞান প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে কী অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর ছিল। সায়ন, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র নও। তবুও এটা যে তোমাকেও অবাক করবে, এটা হলপ করে বলতে পারি।

‘জলসাঘরের ছাদের ইট সাজানোটা তোমাকে দেখিয়েছি। ওই যে সিঁড়ির ওপরে যে লম্বা লম্বা ইট দেখছ, ছাদের ইট হুবহু একই রকম। দৈর্ঘ্যে তখনকার মাপের এক হস্ত পরিমাণ। এখনকার মাপে প্রায় ছেচল্লিশ সেন্টিমিটার। ঝাড়লণ্ঠনের যে ডাণ্ডাগুলো ছিল, সেই একই রকম একই মাপের ডাণ্ডা বাইরের নাটমন্দিরে এখনও আছে। শিবনাথ দক্ষিণপূর্ব কোণের ফোকরটা থেকে তার সবচেয়ে কাছের ডাণ্ডাটার গোড়া অর্থাৎ আংটা পর্যন্ত কতগুলো ইট ছিল গুনে নিলেন। বাইরে এসে ইটের দৈর্ঘ্য জেনে নিয়ে তিনি এই দূরত্বটা গুণ করে কষে নিলেন। এবার নাটমন্দিরে এসে জেনে নিলেন ডাণ্ডার দৈর্ঘ্য। ওপরের গোলাকৃতি ছাদের ব্যাসটাও তিনি বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেই জেনে নিলেন। এগুলো থেকে অঙ্কের নিয়মে ফোকরটা থেকে ঝাড়লণ্ঠনের নিচের প্রান্তের দূরত্বটা সহজেই কষে নিলেন। তার পাততাড়িতে ঠিক এরকম একটা ছবি আঁকা ছিল।’

এই বলে ধীরেনদা ধূপকাঠির ছাই দিয়ে সিঁড়ির ওপরেই একটা ছবি আঁকলেন।

জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি— সবই আমি ইতি করে দিয়েছি অনেক বছর আগে। তাই এ বিষয়ে বড় একটা মাথা ঘামালাম না। কিন্তু অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম ধীরেনদার মুখে এক অদ্ভুত কাহিনি।

ধীরেনদা আবার বলে চললেন— ‘শিবনাথ একটা বড় আতস কাচ সংগ্রহ করলেন। আতস কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাসকে সূর্যের আলোতে ধরলে কী হয়, সেটা তো ছেলেবেলা থেকেই আমরা জানি। তার নিচে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কাগজ বা কাপড় রাখলে সেটা পুড়ে যাবে। কারণ সেখানে সূর্যের ওইটুকু আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে অনেক জোরালো হয়ে ওঠে। এই যে নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা বললাম, সেটা আতস কাচের পাওয়ার-এর ওপর নির্ভর করে। শিবনাথের আতস কাচটা এমন ছিল যে ওটাকে যদি দক্ষিণ পূর্ব কোণের ফোকরটাতে লাগিয়ে দেওয়া যায় আর তাতে যদি সূর্যের আলো ঋজু হয়ে পড়ে, তবে সেই আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে ঠিক ঝাড়লণ্ঠনটার রেশমি ঝালরগুলোর ওপর। কারণ, এই নির্দিষ্ট দূরত্বটা শিবনাথ আগেই কষে রেখেছিলেন। আর বুঝতেই পারছ, এই আতস কাচটা কত বড় আকারের— যা ওই ফোকরে লাগানো যায়। কাজেই অতটা রোদের আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে সিল্কের কাপড়ের ওপর পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

‘শিবনাথ গণনা করে দেখলেন, ঠিক দুদিন পরেই সকাল সাড়ে নটায় সূর্যের আলো ঋজুভাবে ফোকরে পড়বে। জলসাঘরটা জমিদার বাড়ির বাইরের দিকে। বেশিরভাগ দিন তালাবন্ধই থাকে। শিবনাথের পক্ষে ছাদে উঠে ফোকরটার কাচ খুলে তাতে বিরাট আকারের আতস কাচটা বসানোয় কোনও অসুবিধেই হল না। পরদিনই জগৎনারায়ণের কাছে এসে শিবনাথ দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন।

‘নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই জগৎনারায়ণ জলসাঘরে এসে তার পালঙ্কে বসলেন। নিচে পুরু গালচের ওপরে বসে আছে তার মোসাহেবের দল। খবরটা এর মধ্যে রটে গিয়েছে সারা গাঁয়ে, মজা দেখতে অনেকে ভিড় করেছে বাইরে। পাইক বরকন্দাজরা তাদের ঠেকাতে মাঝে মাঝে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে।

‘কিছুক্ষণের মধ্যেই আমীরকে নিয়ে আসা হল। তাঁকে দেখে শিবনাথ শিউরে উঠলেন। এ কী চেহারা হয়েছে দু’দিনেই! তানপুরাটা বয়ে আনার ক্ষমতাও বুঝি তার নেই।

‘জমিদারের হুকুমে একবার বন্ধুর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আমীর গান ধরলেন। ক্ষীণকণ্ঠ দিয়ে আওয়াজ যেন আর বার হয় না। আঙুল তানপুরায় তারের ওপর বার বার থেমে যায়। আমীর আপ্রাণ চেষ্টাতে দীপক রাগ ধরলেন। আলাপের শুরুতেই তিনি চমকে উঠে থেমে গেলেন। এ কী গাইছেন তিনি! দরবারী কানাড়া! আবার ফিরে আলাপ শুরু করেন দীপক রাগে।

‘সভার কেউ সঙ্গীত বোঝে না। তারা একবার আমীরের দিকে তাকায় একবার ঝাড়লণ্ঠনের দিকে। আর শিবনাথ? তার দৃষ্টি ঝাড়লণ্ঠন পার হয়ে ছাদের কোণে।

বেশ কিছুক্ষণ বিলম্বিত লয়ে আলাপ চলল। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে কাচের ওপরে এসে পড়ছে। চরম ক্ষণ বুঝি উপস্থিত!

হঠাৎ কিসে শিবনাথের মুখের সব রক্ত যেন শুষে নিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বলতে লাগলেন— ‘না, না!’ বন্ধুর এই ভাবান্তর দেখে আমীরের গান থেমে গেল। জগৎনারায়ণ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, ‘কী হে তানসেন আর বীরবল, তোমাদের সময় তো পার হয়ে গেল। এই তানসেনের গান শুনে আগুন তো জ্বললই না, বরং আমার গড়গড়াটাই নিভে গেল। হ্যাঁ, তবে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে ঠিকই।’

শিবনাথ মিনতি করে বললেন, ‘আজ আমীরের শরীরটা ভালো নেই। কাল ঠিক এই সময়ে গেয়ে ও আগুন জ্বালাবে। কথা দিচ্ছি।’

‘শিবনাথ ভাবলেন, মাত্র একদিন পরে রোদ এতটা ঋজুভাবে না পড়লেও তাতে কিছু এসে যাবে না। কাজটা হয়ে যাবে।

‘কিন্তু জগৎনারায়ণ গর্জে উঠলেন তাঁর কথায়। বললেন, ‘রোজ রোজ তোদের পাগলামি দেখতে আমি এখানে হাজির হব, তাই না? আমার আর কাজ নেই, না? —মংলা!’

‘জগৎনারায়ণের হুকুমে পাইক এসে টেনে নিয়ে গেল শিবনাথ আর আমীরকে। তখন দুজনের বাড়িতেই পথ চেয়ে বসে ছিলেন তাঁদের বৃদ্ধ বাবা, মা, ভাইবোন আর স্ত্রী। সন্তানেরা? না, তারা বাড়ি ছিল না।’

ধীরেনদা চুপ করে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। আমি চুপ করে ভাবি, তবে কি শিবনাথের হিসেবে কোনও ভুল হয়েছিল? অথবা আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল হঠাৎ? মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম।

ধীরেনদা বললেন, ‘না। মাঘ মাসের সকালে আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। আচ্ছা সায়ন, তুমি লীলাবতীর নাম শুনেছ?’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘লীলাবতী? মানে, তিনি কি অভিনয়-টভিনয় করতেন? না কি, আমাদের প্রমোদবাবুর মেয়ের কথা বলছেন, যিনি বায়োকেমিস্ট্রিতে—’

ধীরেনদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘না, আমি ভাস্করবাবুর মেয়ের কথা বলছি।’

ভাস্করবাবু নামে খুব পরিচিত কাউকে মনে করতে না পেরে ধীরেনদার দিকে বোধ হয় ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম। তাই দেখে ধীরেনদা হেসে বললেন, ‘ভাস্করবাবুর পুরো নাম ভাস্করাচার্য দৈবজ্ঞ। তিনি প্রায় হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন। হ্যাঁ, সেই প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ আর গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের কথাই বলছি।’

আমি বলে উঠলাম, ‘হাজার বছর না, ধীরেনদা। ভাস্করাচার্য জন্মেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে, সম্ভবত ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বিদার নামে এক গ্রামে।’

ধীরেনদা চোখ বড় বড় করে বললেন, ‘বাবাঃ! মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প! যাই হোক, তবে তুমি নিশ্চয় এবার লীলাবতীকে চিনতে পারছ। সেই ভাস্করাচার্যের মেয়ে। তিনিও একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন, ইতিহাসের প্রথম মহিলা গণিতজ্ঞ কিনা, সেটা তোমার গবেষণার বিষয়। বাবার ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’ বইটার একটা খণ্ড তিনিই লিখেছিলেন।

‘যাক, যা বলছিলাম। লীলাবতী যে এত বড় হয়েছিলেন, তার পেছনে একটা করুণ ঘটনা ছিল। ইতিহাস না কিংবদন্তী, সে বিচারে না গিয়ে আমি শুধু কাহিনিটুকুই বলছি। ভাস্করাচার্য গণনা করে জানতে পারেন যে তার মেয়ের বিবাহ দিলে বিধবা হওয়ার যোগ আছে। সেটা যাতে খণ্ডন হয়, তার জন্যে একটি শুভক্ষণ নির্ণয় করতে তিনি এক অদ্ভুত উপায় বা প্রক্রিয়া করলেন। তিনি অঙ্ক কষে এমন এক নির্দিষ্ট আয়তনের সছিদ্র পাত্র আনলেন, যেটি সূর্যাস্তের সময়ে জলে ভাসিয়ে দিলে ওই ছিদ্র দিয়ে জল প্রবেশ করে এক সময় পাত্রটিকে ডুবিয়ে দেবে। আর ঠিক সেই সময়টাই হবে বিবাহের নির্দিষ্ট লগ্ন। লীলাবতী কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা ঝুঁকে দেখছিলেন। আর ঠিক সেইসময় তার মাথায় জড়ানো মুক্তোর মালা থেকে একটা আলগা মুক্তো পাত্রটার মধ্যে পড়ে গেল। কারও নজরে সেটা পড়ল না। এতে ছিদ্রটা দিয়ে আর আগের মতো একই হারে জল প্রবেশ করতে পারল না আর পাত্রটি ডুবতেও অনেক বেশি সময় লাগল। ততক্ষণে সেই শুভলগ্ন পার হয়ে গিয়েছে। লীলাবতীর বিধিলিপি খণ্ডন হল না। বিমর্ষ গণিতাচার্য মেয়েকে নিজের কাছে রেখে অতি যত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। আত্ম-সান্ত্বনার জন্যে তাঁর একটি বইয়ের নাম রাখলেন ‘লীলাবতী’। যাগগে, সেসব অনেককাল আগের কথা।

‘শিবনাথের ভাগ্যেও ঠিক এরকমই এক দৈব ঘটনায় তার এত হিসেব, এত গণনা— সব বিফল করে দিল। সেটা অবশ্য জানা গিয়েছিল অনেক বছর পরে। তার ছেলে গোপীনাথ বড় হওয়ার পর আকস্মিকভাবে একদিন তার বাবার লেখা পুরানো পাততাড়িটা আবিষ্কার করেন আর তাতে সেদিনের পরিকল্পনাগুলো সব পড়েন। তখন সব বুঝতে পেরে দুঃখে অনুতাপে তিনি পাগলের মতন হয়ে যান। তিনি নিজের স্বীকারোক্তি লেখার কিছুদিন পরে যখন মারা যান তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।’

একটু থেমে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাস রাস্তার দিকে তাকালেন ধীরেনদা। অনেক দূর থেকে বাসের মতন কিছু একটা আসছে বলে মনে হল। তারপর ধীরেনদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শিবনাথের হিসাব যে ভুল হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিনই। বন্ধ জলসা ঘরের ঝাড়লণ্ঠনের জ্বলন্ত রেশমি ঝালরগুলো সেদিন সকালে ঝরে পড়েছিল নিচের পালঙ্ক আর পুরু গালিচার ওপর। ধোঁয়া বেরোতে দেখে যখন জলসাঘরের দরজা খোলা হল তখন সবই প্রায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও শিবনাথ আর আমীর মুক্তি পেল না। তারা যে তখন পার্থিব মুক্তির বাইরে! পক্ষাঘাতগ্রস্থ মুমূর্ষু জগৎনারায়ণ যখন হুঙ্কার দেওয়ার বদলে শুধু ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন, তখনই তিনি একসময় বলে ফেলেন একথা।

হ্যাঁ, লীলাবতীর মতন একটি বালকের কৌতূহলই সেদিন শিবনাথের সব পরিকল্পনা তছনছ করে দিয়েছিল। বালকটি পাইক-বরকন্দাজদের নজর এড়িয়ে উঠে এসেছিল জলসাঘরের ছাদে। তাকে যে দেখতেই হবে তার বাবা আর আমীর চাচার জয়! সে ওই দক্ষিণপূর্ব কোণের ফোকরে চোখ লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করল বাবা-চাচার কাণ্ড! তার শরীরের ছায়াই সমস্তক্ষণ সূর্যের আলোকে আড়াল করে রাখল। ছেলেটি কে, সেটা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ? শিবনাথের শিশুপুত্র গোপীনাথ।’

দূরের বাসটা তখন কাছে এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে ধীরেনদা উঠে পড়লেন। আমিও উঠে শেষবারের মতন একবার ভগ্নপ্রায় জলসাঘরের দিকে তাকালাম। সূর্যের সোনালী আলো তখন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ফোকরটার ওপর সোজাসুজি এসে পড়েছে।

প্রথম প্রকাশ: সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৯০। লেখকের অনুমতিক্রমে লেখাটি কল্পবিশ্বে পুনঃপ্রকাশিত হল।

কল্পবিশ্বের পাঠকদের জন্য জানাই, কল্পবিশ্ব প্রকাশনী থেকে রেবন্ত গোস্বামীর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র প্রকাশিত হতে চলেছে ডিসেম্বরে। থাকছে ৩৪টি কল্পবিজ্ঞান গল্প এবং একগুচ্ছ কল্পবিজ্ঞান কবিতা। সম্পাদনা করছেন সুদীপ দেব।

Tags: কল্পবিজ্ঞান গল্প, চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, রেবন্ত গোস্বামী, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়