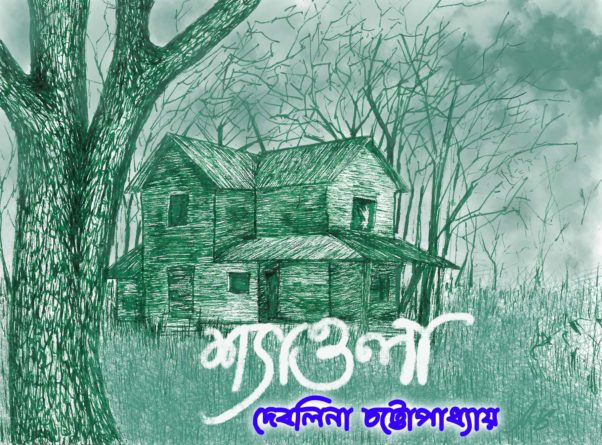

শ্যাওলা

লেখক: দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী: অমৃতরূপা কাঞ্জিলাল

ঝুরি দিদা ভূত দেখতে পেত। মরে যাওয়া মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা… সব। কতবার বাতাসের গায়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতে দেখেছি সেজ দাদু, বাগানের শুকিয়ে যাওয়া বনতুলসী বা গাড়ির তলায় চাপা পড়া আমাদের আদরের মেনিটার সঙ্গে। সবাই বলত ঝুরি দিদা নাকি পাগল। চোখে মোটা চশমা আঁটা রাঙাজেঠু ছিল সায়েন্সের টীচার, মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে উদাস স্বরে বলত, “হয়ত অন্য কোনো তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে যোগাযোগ হয় খুড়িমার। ভিনগ্রহীরা এভাবেই একদিন নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেবে, দেখিস!” আমি তখন সবে নয় কি দশ, রাঙাজেঠুর কথাগুলো কেমন যেন চৌবাচ্চায় জল ভরার অঙ্কের মতো মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে যেত। বরং পায়ে পায়ে ঘুরতাম ঝুরি দিদার। একদিন গরমের দুপুরে ফোকলা দাঁতের ফাঁকে টকাস টকাস আওয়াজ করে কতবেল মাখা খেতে খেতে ঝুরি দিদা বলেছিল, “শোন বুতু, মনে রাখবি, আসলে হয় না বলে কিছু হয়’না।”

আজ এতদিন বাদে হঠাৎ ঝুরিদিদার এই কথাটাই ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে। ঝুরি দিদার মৃত্যুটাও হয়েছিল বড় অদ্ভুত ভাবে। সন্ধ্যেবেলায় আহ্নিক সেরে নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিল ঝুরিদিদা। সবাই ভাবল মাথা-টাথা ধরেছে বুঝি। রাতের খাওয়ার সময়ও যখন দোর খুলল না, তখন জেঠুরা আর বাড়ির কাজের লোক নকুদা মিলে ডাকাডাকি করে শেষমেষ ভেঙেই ফেলল দরজাটা। ভেতরে সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তক্তপোশের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে দিদা, আর তার গলাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে তার বটের ঝুরির মতো খরখরে লালচে চুলগুলো! ডাক্তার এসে বলল ওই চুল গলায় দড়ির মতো পেঁচিয়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে দিদা। কিন্তু দিদার মুখে একফোঁটাও যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না, যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! আর সবার চোখ এড়িয়ে দেখেছিলাম আমি, দিদার চুল গুলো যেন একটু একটু নড়ছে… যেন কতগুলো ছোট্ট সাপের বাচ্চা! দেখেই ছিটকে পালিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই দেখার ভুল, এমন আবার হয় নাকি! “হয়, হয়। আসলে হয় না বলে কিছু হয়’না”, ওমনি যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল ঝুরিদিদা!

এই হয় আর হয়’নার মাঝখানে দেওয়ালটা যে খুব সূক্ষ্ম, সেই সত্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। সেই সমস্ত ভয়াল বীভৎস অভিজ্ঞতা, সাধারণ বুদ্ধিতে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না অথচ এক স্নায়ু অবশ করা চিনচিনে আতঙ্ক ছেয়ে ফেলে মানুষকে। এমন এক্সক্লুসিভ নিউজ রিপোর্ট করার সুযোগ পেয়েও কি সেটা জাস্ট ছেড়ে দিত এই বিতংস খাসনবীশ? হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি। কারণ এই হয়-এর বেড়া টপকে হয়’না-এর দুনিয়াটা দেখার মতো চোখ আছে ক-টা মানুষের? ক’জন বিশ্বাস করতো? পাগলের প্রলাপ কিংবা বানানো গল্প ভেবে উড়িয়ে দিত। কিন্তু আজকাল কেমন যেন গা-ছাড়া ভাব এসেছে আমার মধ্যে। যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এখন আমার পঁয়ষট্টি। বারাসাতের এই ছোট্ট দুই কামরার ফ্ল্যাটে একা বসে বসে এখন মাঝেমধ্যেই পুরানো দিনের স্মৃতি গুলো যেন ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে, ছাদে ঠিক সিনেমার মতো চলতে শুরু করে। মনে হয় আমি মরে গেলে এই গল্প গুলোর কি হবে? কেউ জানবে না সেই সব হাড়হিম করা ঘটনা গুলো? বিয়ে-থা ও করিনি, এখন আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী বলতে হাই ডায়াবেটিস আর গাঁটের ব্যাথা। পুরানো স্মৃতি যতই টনটনে থাকুক, ছোটোখাটো জিনিস ভুলে যাচ্ছি আজকাল। বুঝতে পারছি আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। তবে মরতে আমি ভয় পাইনা। আজীবন মাথা উঁচু করে চলা এই বিতংস খাসনবীশ মৃত্যুকেও বুক চিতিয়ে বরণ করে নেবে। তবে তার আগে এই খসড়া খাতায় লিখে যাবো আমার নিজের চোখে দেখা সেইসব অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন অভিজ্ঞতাগুলো। জানি কেউ হয়ত কোনো দিন পড়বে না, তবুও।

সেটা আশির দশকের শুরুর দিক হবে,সম্ভবত চুরাশির ডিসেম্বর। তখন আমি বছর তিরিশের তরতাজা রক্ত গরম যুবক। আনন্দবাজারের ডাকাবুকো স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে বেশ নাম হয়েছে। দেশে তখন টালমাটাল অবস্থা, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হল। ভোটের খবর করতে জেলায় জেলায় দৌড়াদৌড়ি করে প্রায় সপ্তাহখানেক পর ঘরে ফিরে দেখলাম মামারবাড়ি থেকে ভোলা মামার চিঠি এসেছে, “পলাশপুরের রাস্তা কি ভুলেই গেলি? এবারে খেজুর গাছগুলোয় হাঁড়ি ভরে ভরে রস হচ্ছে, আয় দেখে যা। কুচু কবে থেকে নতুন ক্যারমবোর্ডটা তুলে রেখেছে, তুই এলে নাকি ওটার উদ্বোধন হবে। মামীও পিঠে-পুলি খাওয়াবে বলে অস্থির। গেছোমি ছেড়ে ক’টা দিন দিদিকে নিয়ে এসে কাটিয়ে যা দিকিনি!” ভোলামামা আমার আপন মামা নয়, মায়ের খুড়তুতো ভাই। যদিও আপন মামার চেয়ে কোনো অংশে কম না, বরং বলতে গেলে খানিক বেশীই। আমার একমাত্র মামা লন্ডনে বড় ডাক্তার, স্ত্রী কন্যা নিয়ে ওখানেই থিতু হয়েছেন। সুতরাং পলাশপুরের বিশাল বাড়িতে এখন আছে ভোলা মামা, মামী আর তাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান কুচু। চিঠিটা পেয়ে মনটা বেশ নেচে উঠল, মামীর হাতের গুড়ের পায়েসের বাটি যেন সকাল বিকেল হাতছানি দিয়ে ডাকা শুরু করল আমাকে। তা ছাড়া কুচুর ও এখন কলেজের পরীক্ষা শেষ, ওর সঙ্গে গ্রামে দাপিয়ে বেড়ানো যাবে খানিক। অতএব দেরী না করে দিন দুয়েক পর ভোর ভোর ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। শীতের মধ্যে মায়ের বাতের ব্যথাটা বেড়েছিল, তাই ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গে যেতে পারল না। শিয়ালদা স্টেশান থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে মুড়াগাছা, সেখান থেকে বাসে কুড়ি মিনিট গেলে পলাশপুর। এতদিন পরেও মনে আছে, আমাকে কাছে পেয়ে যেন মামীর সে কি আনন্দ! একবার বাগানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নতুন ওঠা গোলাপের চারা দেখাতে, পরক্ষণেই দাওয়ায় বসিয়ে কচুরি-আলুরদম এনে হাজির করছে! ভোলা মামা তো ব্যাগ ঝুলিয়ে চলল বাজারে। কুচুও যাকে বলে আনন্দে আত্মহারা। আমার থেকে প্রায় বছর দশেকের ছোটো হলেও বরাবরই ও আমার খুব ন্যাওটা ছিল। যদিও এখন বহুদিন যোগাযোগ নেই। বড় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ছিল, এখন দিল্লীতে আছে সম্ভবত। যাই হোক, ভরপেট খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিক গড়িয়ে নিয়ে দুপুর বিকেল নাগাদ কুচুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পলাশপুর কলেজের মাঠটা বিশাল, জায়গায় জায়গায় দলবেঁধে ক্রিকেট ফুটবলের আসর বসে গেছে। ভারত তখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে আগের বছর, তাই ফুটবলের চেয়েও ক্রিকেট জ্বরটা বেশী। সবাই কপিল দেব হতে চায়! নেমে পড়লাম মাঠে। খেলা জমে উঠেছে, আমাদের টিম তখন ফিল্ডিং করছে। কুচুর এক বন্ধু বিরাট এক ছক্কা হাঁকালে বল কুড়োতে ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে দৌড়লাম পাশের শিবমন্দিরের দিকে। আর ঠিক তখনি দেখলাম বাড়িটা।

শিবমন্দিরের পেছন দিকে বড় বড় শাল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা প্রায় ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ি। জায়গায় জায়গায় দেওয়াল ফাটিয়ে বট-অশ্বত্থের চারা অজগরের মতো সাপটে ধরেছে বাড়িটাকে, সামনে প্রায় বুক সমান উঁচু আগাছার জঙ্গল যেন দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড তৈরি করে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। শীতের পড়ন্ত বেলা, যদিও তখনো আকাশে সূর্য্যের নরম আলো ছড়িয়ে রেখেছে। একটা নোংরা মশারির মতো খসখসে কালচে ছায়া যেন ঝুলে ছিল বাড়িটার ওপর, হয়তো এত বড় বড় গাছপালা ঘিরে থাকার জন্যই। তাও গা টা কেমন যেন সিঁটিয়ে উঠল। কিছু একটা অস্বাভাবিকতা ছিল কোথাও। একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল না, না সামান্য শুকনো পাতার খসখসানি। সব শব্দকে যেন মুখ টিপে আটকে রেখেছিল কেউ! বলটা কুড়িয়ে নিয়ে সবে ঘুরে দাঁড়াবো, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

ক্যাঁচ!

বাড়িটার এখানে ওখানে দাঁত বিহীন ফোকলা রাক্ষসের হাঁ-এর মতো থাকা বড় বড় সার্সি ভাঙা জানালা গুলোর মধ্যে একটা আধখোলা জানালা খুব আস্তে ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে দিল একটা সরু শুকনো ফ্যাকাসে হাত!

কয়েক মুহুর্তের জন্য যেন মাটিতে গেঁথে গেলাম। একটা শিরশিরে দমবন্ধকরা অনুভূতির মধ্যেও ঘেমে উঠলাম আমি। এই বাড়িতে কেউ থাকে? নাকি হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা? কিন্তু এক ঝলক দেখা ওই হাতটা? এইরকম জঙ্গলের একটা হাড় বের করা জরাজীর্ণ মৃত্যুপুরীর মতো বাড়িতে কে থাকে? হঠাৎ একটা ঝটপট আওয়াজ হতে চমকে তাকালাম ওপর দিকে। এক ঝাঁক পায়রা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বাড়িটার দিকে। একটা ঠান্ডা উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করেছে, আকাশের আলোও কিছুটা ফিকে। সেই আলো আঁধারির মধ্যে বাড়িটাকে আরও কদাকার লাগছে, ঠিক যেন একটা বিকলাঙ্গ জীব। আবার তাকালাম জানালাটার দিকে। কোথাও কিচ্ছু নেই। হাতটার কথা কিছুতেই যাচ্ছিল না মাথা থেকে, বল নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

-“ওই শিবমন্দিরের পেছনে বাড়িটা কার গো? কেউ থাকে ওখানে?”, রাতে খেতে বসে ভাতের সঙ্গে মাংসের ঝোল মাখতে মাখতে জিজ্ঞাসা করলাম ভোলা মামা কে।

-“কোন শিবমন্দির?”

-“আরে ওই কলেজ মাঠের পাশে যেটা আছে না? পেছনের দিকটা জঙ্গল মতো… ওখানে একটা বাড়ি আছে…”

খুক খুক করে হাসল কুচু। কথা থামিয়ে ওর দিকে কটমট করে তাকালাম। সেই সন্ধ্যে থেকে এরকম করছে। বল নিয়ে ফেরার পথে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাড়িটার ব্যাপারে, এক কথায় হেসে উড়িয়ে দিল ব্যাটাচ্ছেলে। “আরে, আমার ছোটোবেলা থেকেই দেখছি ওই পোড়ো বাড়ি। কে আবার থাকবে ওতে! কেমন ভাঙাচোরা দেখছ না? যা জঙ্গল সামনে, ওখানে ঢোকাই অসম্ভব ব্যাপার! তুমি ভুল দেখেছো বুতুদা। কোনো শুকনো গাছের ডাল আটকে ছিল হয়তো, হাওয়ায় জানালাটা বন্ধ হতে ওরকম মনে হয়েছে তোমার।” কিন্তু এতটা ভুল দেখলাম আমি! “ও তুই দত্ত বাড়ির কথা বলছিস?”, মুরগির ঠ্যাঙে কামড় দিয়ে বলল ভোলা মামা, “ওই শালবনের ভেতরে হালকা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়ি? এখন অবশ্য রঙ চটে গেছে।”

-“দত্ত বাড়ি?”

-“হুম্”,বলতে বলতে মামা খেজুরের চাটনিতে মনোনিবেশ করল। খাওয়া শেষে তিনতলায় বইয়ের ঘরটাতে জুত করে বসলাম তিনজন। পান চিবোতে চিবোতে মামা শুরু করল, “বাবার মুখে শুনেছি দত্তদের পলাশপুরে তিন পুরুষের বাস। প্রচন্ড উচ্চশিক্ষিত বনেদি পরিবার। রাঘবেন্দ্র দত্ত প্রথম পলাশপুর আদালতের প্রধান বিচারপতি হয়ে আসেন। রিটায়ার করার পরেও এখানেই বাড়ি বানিয়ে থেকে যান। তাঁর ছেলে গগন স্যার, মানে গগনেন্দ্র দত্ত অঙ্কের প্রোফেসর ছিলেন পলাশপুর কলেজে, আমরা পড়েছি তাঁর কাছে। গগন স্যারের একমাত্র ছেলে সমুদা মানে সোমেন্দ্র দত্তও খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। কলেজ পাশ করেই বিদেশ চলে গেছিল সমুদা, সেখান থেকে আর্কিওলজি নিয়ে পিএইচডি করে দেশে ফিরে এ এস আই-তে বড় কোনো পোস্টে জয়েন করে। এসব কুচুর জন্মের আগের কথা।” কুচু তখন মন দিয়ে শেল্ফের ওপর ঘুরে বেড়ানো টিকটিকিটা দেখছে। ওকে একটু ভেংচে ভোলা মামাকে বললাম, “তো এখন কে থাকে ওই বাড়িতে? আর ওইরকম ভাঙাচোরা বেহাল অবস্থাই বা কেন? সারাই হয় না?”

-“সেটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বুঝলি”, পিচ্ করে পানের পিক ফেলল মামা, “ওদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল, আগেই বলেছি। তাছাড়া সমুদা নিজেও বড় চাকরি করত। দিল্লীতে পোস্টেড ছিল, বছরে একবার বউ আর মেয়ে কে নিয়ে আসত। এরপর গগন স্যার মারা গেলেন। কাকিমা আগেই মারা গেছিলেন। ওদের আসাটাও খানিক কমল। এরপর স্যারের মারা যাওয়ার ঠিক দুবছর পর একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। ওরা এসেছিল স্যারের বাৎসরিকের কাজে, একদিন বাজার করে ফেরার পথে বৌদি, মানে সমুদার স্ত্রী আর বাচ্চা মেয়েটা রিকশা করে ফিরছিল… একটা ট্রাক এসে মারল ধাক্কা! সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দুজনেই থেঁতলে গেছিল একেবারে”, চুক চুক শব্দ করে মাথা নাড়ল মামা।

-“তারপর?”,উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

-“আর তারপরই সমুদার আসা যাওয়াটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল বলা চলে। পলাশপুরের সঙ্গে যেন সবরকম যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৌদি বেঁচে থাকতে তাও টাকা পাঠিয়ে লোক লাগিয়ে বাড়ি-বাগান সব সাফ-সুতরো করাতো, বৌদির পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। ছাদ-দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে, ঝোপ-জঙ্গল হয়ে অত সুন্দর বাড়িটা স্রেফ সাপখোপের রাজত্ব হয়ে গেল।”

-“আমি আগেই বলেছিলাম”, এতক্ষণে সুযোগ পেয়েছে কুচু। ভুরু নাচিয়ে আমার দিকে তাকালো, “বলেইছিলাম তো ওখানে কেউ থাকেনা! আর তুমি কিনা…”

-“তবে সমুদা একবার ফিরে এসেছিল”, কুচুকে থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল ভোলা মামা। আমরা চুপ করে তাকালাম মামার দিকে। “সে তাও প্রায় বছর পঁচিশ-তিরিশ আগের কথা। যদিও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। সন্ধ্যেবেলা পাড়ার মোড়ে আড্ডায় শুনলাম, আগের দিন রাতে নাকি সমুদা ফিরেছে। মনে হয় অসুস্থ, সঙ্গে একটা লোক ছিল। বাড়িটার অবস্থা তখন খারাপ হতে শুরু করেছে। ভাবলাম এবারে বোধহয় বাড়ির কাজ-টাজ করাবে। কিন্তু কোথায় কি? বাড়ি তেমনই পড়ে রইল। সমুদা বিশেষ বেরোতও না, ওই সঙ্গের লোকটা বাজারহাট করত। তার কিছুদিন পর থেকে লোকটিকেও দেখতে পেতাম না। মনে হয় চলে গেছিল ওরা। ওরকম সুন্দর বাড়িটা ভূতের বাড়ির মতো পড়ে থাকল।”

একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে উঠে পড়েছে মামা। শুকনো গাছের ডাল? মনে করার চেষ্টা করলাম সন্ধ্যে বেলা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা সেই বস্তুটাকে। কুচুও আমাকে পাত্তা না দিয়ে দিব্বি পকেটে হাত পুরে শিস্ দিতে দিতে চলে গেল। বুঝতে পারছি আমার ওই হাত দেখার ব্যাপারটা আদৌ বিশ্বাস করেনি ও। কিন্তু একটা কুটকুটে অস্বস্তি খোঁচা মারছে আমার ভেতরে। ভেতরের সাংবাদিকটা যেন ভারিক্কি গলায় বলে উঠল, “ওসব শুকনো গাছের ডাল-টাল কিছু নয়, তুমি পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট মানুষের হাতই দেখেছ হে খাসনবিশ! ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে! কাল সকাল সকাল লেগে পড় কাজে।”

কিছু কিছু দৃশ্য, কিছু কিছু অনুভব মানুষের সত্ত্বার মধ্যে যেন বরাবরের মতো গেঁথে যায়। আজ এত বছর পরেও শীতের সকালে দেখা সেই কঙ্কালসার জংলা বাড়িটার কথা ভাবলেই একটা অদ্ভুত শিরশিরে শীতলতা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পঁচিশ-তিরিশ বছরের তুলনায় বাড়িটা যেন একটু বেশীই বিধ্বস্ত ছিল। বিশেষ করে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের প্রাচুর্য। পলাশপুরের মাটির উর্বর ফলনশীল নামে যথেষ্ট সুনাম আছে, তবে এই চত্ত্বরে এলে সেটা যেন আরও ভালো করে বোঝা যায়। পরের সকাল সকাল জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম দত্ত বাড়ির উদ্দেশ্যে। কুচুকে কি যেন একটা অজুহাত দিয়েছিলাম, আজ আর মনে নেই। তবে যাতে ও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেছিলাম। যদিও সকাল দশটার মিঠে কড়া রোদ্দুর ছড়িয়ে ছিল গোটা পলাশপুর জুড়ে, কিন্তু দত্তবাড়ির ভাঙা গেটের সামনে পৌঁছনো মাত্র একটা অসাড় করা অস্বাভাবিক শীতলতা যে ঘিরে ধরেছিল সেটা পরিষ্কার মনে আছে। জায়গাটা যাকে বলে একটা মিনি জাঙ্গল। আম-জাম-পেয়ারা ইত্যাদি বড় বড় গাছ ডালপালা মেলে মাথার ওপর চাঁদোয়া তৈরি করে ফেলেছে। যদিও তারা পাতা ঝরে গিয়ে অনেকটাই শ্রীহীন, তবুও যেন কোনো এক অঘোষিত নিয়মে সূর্যের আলো খানিক কমই আসছে এই চৌহদ্দিতে! জমির ওপর বুনো ঝোপ আর ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে হাঁটাই দায়। লোহার গেটটায় জং ধরে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় শিক গুলো ন্যাতানো লতার মতো খসেও পড়েছে। সাবধানে মরচে পড়া শলা আর কাঁটা ঝোপ পেরিয়ে ভেতরের চৌহদ্দিতে পা রাখা মাত্র যেন মনে হল বাইরের পৃথিবীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমার জন্য। এ যেন এক আলাদা জগৎ! এখানে সব কিছুই যেন আলাদা! পাতা ঝরা বড় বড় গাছ গুলো যেন ডাইনির বিশাল ধারালো নখের মতো ঝুঁকে আছে ওপর থেকে। পাখিরা সেখানে কোনোদিন বাসা বেঁধেছে বলে মনে হয়না। চারদিকে কোনো জীবিত প্রাণীর চিহ্ন নেই, শুধুমাত্র কিছু ছোট্ট ছোট্ট মাছির মতো এক জাতীয় পোকা ছাড়া। একটা ভেজা ভেজা সোঁদা গন্ধ ছিল সেই বদ্ধ বাতাসে, দুর্গন্ধই বলা যায়। দিনদুপুরেও ঝুল কালি মাখা শিকড় গজানো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর ধুকপুকানিটা যেন বাড়ছিল। বড় করে শ্বাস নিলাম। শান্ত করতে হবে স্নায়ুকে। এ তো জঙ্গল হয়ে যাওয়া এক পুরানো ভাঙাচোরা বাড়ি ছাড়া কিছুই নয়! হয়ত গতসন্ধ্যেয় অমন আধো অন্ধকারে দেখার পর থেকে বাড়িটা সম্বন্ধে একটা নেগেটিভিটি তৈরি হয়েছে আমার মনে, এই ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত পা রাখলাম বাড়িটার ঢাকা দালান জাতীয় জায়গাটায়।

দোতলা বাড়ির সামনে ঘাস গুল্মে ঢাকা একটা দালান, এখানে ওখানে সবুজের ফাঁকে দাঁত বের করে আছে কালচে ধূসর রঙের সিমেন্টের অংশ। দালান পেরিয়ে কিছুটা গেলে একটা সবজেটে কাঠের দরজা, যার একদিকের পাল্লা ভেঙে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো বেঁকেচুরে পড়ে আছে। যেন অনন্তকাল পড়ে আছে এভাবেই। একপাশ হয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিতেই পা পড়ল পুরু ধুলোর আস্তরণের ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই খানিক থমকে গেলাম। না, আর কিছুই নয়… ছায়া ছায়া অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে গেছিল আমার চোখ। কিছু পরে চোখ সয়ে যেতে ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠল দত্তদের বাড়ির একতলা। একটা হল ঘর, যার বিভিন্ন জায়গায় খসে পড়েছে সিমেন্টের বড় বড় চাঙড়। কাঠের জানালাগুলোর বেশীর ভাগটাই কাঠ পচে গিয়ে ঝুলে পড়েছে, সেই ফাঁক ফোকর দিয়ে আসা আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। ভেতরের অবস্থা অবশ্য বাইরের চেয়ে ভালো, কিছু কিছু আসবাবও নজরে পড়ল। হলঘরের একদিকে তালা বন্ধ গোটা দুয়েক ঘর, তার পাশ দিয়ে সিমেন্টের ভাঙা রেলিংওলা বাঁকানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। মিনিটকয়েক দাঁড়িয়ে জরিপ করার পর মনের ভেতর অস্বস্তিকর ছায়াটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। একটা পরিত্যক্ত বাড়ি, অস্বাভাবিকতা তো কিছু নেই! হাত নেড়ে চারপাশে উড়তে থাকা পোকা গুলো সরাতে সরাতে দোতলার সিঁড়ির শেষভাগটায় নজর পড়তেই মাথার ভেতর দপ করে উঠল সেই দৃশ্যটা। আচ্ছা, হাতটা দোতলার একটা ঘরের জানালায় দেখেছিলাম না! তাহলে কি কেউ ঢুকেছিল এই বাড়িতে? সিঁড়ির ওপরের অংশটা একই রকম আধো অন্ধকার। মনের জোরটা ফিরে এসেছে ততক্ষণে। এইরকম একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে কেউ যদি ঢুকেও থাকে, সে নিশ্চয়ই কোনো মতলবে ঢুকেছে! অতএব ওপর তলাটা দেখা অবশ্য কর্তব্য! সে সময় রীতিমতো যোগব্যায়াম করা শরীর আমার, অমন প্যাংলা হাতের অধিকারী একজনকে একাই পটকে দিতে পারবো এই ভেবে পা বাড়ালাম সিঁড়িতে। বেশীরভাগ ধাপই ভেঙে গেছে, এখানে সেখানে সিমেন্ট খোবলানো। সিমেন্টের রেলিং তো প্রায় নেই বললেই চলে। সাবধানে উঠছিলাম। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে একটা সরু প্যাসেজ, যার উল্টো দিকটা থেকে একটা আবছা আলোর আভা আসছিল। নিশ্চয়ই ওই দিকে কোনো ঘর আছে। প্যাসেজটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অন্যপ্রান্তে পৌঁছনো মাত্র একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল!

আমার রক্তের ভেতর এক টুকরো হিমবাহের স্রোত বইয়ে দিয়ে সামনের আধো অন্ধকার ঘরটার ভেতর থেকে একটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে শ্লেষ্মা জড়ানো কাঁপা কাঁপা স্বর ভেসে এল, “কে?”

প্রচন্ড চমকে উঠে পাশের একটা থাম ধরে কোনোমতে নিজেকে সামলালাম! কেউ একজন আছে, এমনটা ভেবেই তো এগোচ্ছিলাম, তাও অমন অপার্থিব কণ্ঠস্বর শোনার পর একটা বিদ্যুৎ চমক যেন খেলে গেল আমার ভেতর! কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম ঘরের ভেতর। আর ঠিক তারপরেই দেখতে পেলাম সেই ফ্যাঁসফেসে স্বরের অধিকারীকে!

একটা বন্ধ জানালার পাশে চেয়ার জাতীয় কিছুতে বসে আছে একজন মানুষ। পাঁশুটে রঙের চাদর জাতীয় কোনো কিছুতে তার সারা শরীর ঢাকা। শুধু উল্টোদিকের ভাঙা জানালার ফাঁকফোকর গলে আসা সূর্যের আলোয় দেখা যাচ্ছে তার শরীরের একাংশ। আর সেই ঘষা কাঁচের মতো আলোয় অস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠা তার কোঁচকানো ঝুলে পড়া চামড়া, কোটরগত ঘোলাটে চোখ, রক্তশূণ্য ফ্যাকাসে গাল বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষটি বৃদ্ধ।

অতি কষ্টে যেন চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। তারপর ফের সেই অস্বাভাবিক সরু জড়ানো গলায় বলে উঠলেন,“কে? কে আসে?”

-“আপনি কে?” দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম। মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠেছে, ভয় পাওয়ার মতো যে কিছু নেই সেটা ভালোই বুঝে গেছি। কিন্তু একরাশ কৌতূহল টগবগ করছে মনের ভেতর, কে এই লোলচর্ম বৃদ্ধ? এই শরীর নিয়ে এখানে এলেন কিভাবে? এনারই হাত কি আমি দেখেছিলাম কাল? “এটা তো আমার বাড়ি… আমার বাড়ি…”, মাথা নাড়তে নাড়তে বাচ্চাদের মতো অভিমানের সুরে বলে উঠেছেন বৃদ্ধ। পাগল-টাগল নাকি! বলে কি এ বুড়ো! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও গেছে বোধহয়। নিশ্চয়ই বাড়ির লোকের নজর এড়িয়ে কোনোভাবে ঢুকে পড়েছে এখানে। মমতাভরা গলায় বললাম, “আপনার নাম কি দাদু? বাড়ি কোথায়? চলুন, আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি।”

-“এটা আমার বাড়ি!”, খনখনে গলাটা যেন গর্জে উঠল! কোটরের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বৃদ্ধ। তারপর অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করতে করতে যে ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো বললেন তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না একেবারেই!

-“আআমি… সোমেন্দ্র দত্ত… এটা… পলাশপুর… এটা… আমার বাড়ি…”, টেলিগ্রামের টরেটক্কার মতো থেমে থেমে একটানা শব্দ যেন ভেসে আসতে থাকল দূর থেকে।

চোয়াল ঝুলে পড়েছে আমার। তলপেটের ভেতর কেমন গাবগুব হচ্ছিল। ইনিই সোমেন্দ্র দত্ত? ভোলা মামার সমু’দা? নাকি আদতে একটি বদ্ধ পাগল? কিছুক্ষণের জন্য কথা সরল না আমার মুখ দিয়ে। এতটা কথা বলে অল্প অল্প হাঁফাচ্ছেন বৃদ্ধ। “আপনি সোমেন্দ্র দত্ত? তার প্রমাণ কি?”, তীব্র বাক্যবাণ হানলাম তাঁর দিকে, “আপনি তো দিল্লীতে থাকতেন, কবে ফিরেছেন এখানে?”উত্তেজনার ভারে কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীরটা কোনোমতে তোলার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, তারপর আবছা বুজে আসা গলায় বললেন, “কবে! কবে? সে কত কালের কথা… কতদিন হয়ে গেল… হিসেব থাকে না… আমার তো শেকড়-বাকড় গজিয়ে গেছে এখানে…”

-“তাই?”, ক্রমশ তেড়িয়া হয়ে উঠছি আমি, “তা কিসের জন্য এই জংলা পোড়ো বাড়িতে এসে ডেরা গাড়লেন শুনি?”

জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিলেন বৃদ্ধ। আমার শেষ প্রশ্নটায় কোটরগত চোখ দুটো যেন একবার দপ করে জ্বলে উঠেই ঢাকা পড়ে গেল বিষণ্ণতার চাদরে।

কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর এক বুক মোচড়ানো দীর্ঘশ্বাস যেন বহুদিন পরে মুক্ত হয়ে ধাক্কা খেতে লাগল ঘরের আনাচেকানাচে, “মৃত্যুর অপেক্ষায়। এই প্রকৃতি, এই গাছপালার মধ্যে মিশে যাওয়ার অপেক্ষায়।”

কিছু কথার কোনো উত্তর হয় না। মনটা কেমন আর্দ্র হয়ে উঠছিল। কে এই বৃদ্ধ? এইভাবে সহায় সম্বলহীন অসুস্থ মানুষটাকে একলা ফেলে রেখে কোথায় চলে গেল সবাই? “কেউ শোনেনা আমার কথা…”,একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন বৃদ্ধ, “কেউ বিশ্বাস করে না… ভাবে গল্প! জানো,ভয় পায় আমাকে! কেউ থাকে না আমার কাছে… সব্বাই ছেড়ে চলে যায়… তুমিও…”,বলতে বলতে হতাশ গলায় চোখ বুজলেন। পরক্ষণেই চোখ খুলে আবার জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকালেন,“তুমি কে?”

-“আমি?”,বৃদ্ধের সামনে পড়ে থাকা একটা নীচু চৌকিতে গিয়ে বসলাম। হয়ত ওনার কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাও এই অসুস্থ বৃদ্ধকে সঙ্গ দিয়ে, তার পাশে বসে গল্প শুনে শীতের একটা বেলা নাহয় কাটালামই। তাছাড়া “স্টোরি” “স্টোরি” করে মাথার ভেতরের রিপোর্টারটা অনেকক্ষণ ধরেই চেঁচাচ্ছে। বলা যায় না, তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং গল্প জুটে গেলেও যেতে পারে। তাছাড়া ভোট-পরবর্তী উত্তেজনা থিতিয়ে পড়লে এইসব ইমোশনাল স্টোরি পাবলিক খায় ভালো। নিজের পরিচয় দিলাম। রিপোর্টার শুনে বৃদ্ধের চোখদুটো চকচক করে উঠল। সোল্লাসে বললেন, “তুমি শুনবে আমার গল্পটা? বলবে সবাইকে? ওরা আসছে! উঠে আসছে ওরা! ছেয়ে যাবে গোটা পৃথিবী! গিলে ফেলবে! গিলে ফেলবে সবকিছু!” শেষের দিকের কথা গুলো বলার সময় এক ভয়াল বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে, ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চোখ গুলো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে!

-“কারা আসছে?” প্রবল বিস্ময়ে কথা গুলো ছিটকে বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে মুখ খুলে খানিক নিঃশ্বাস নিলেন বৃদ্ধ। চোখ বন্ধ করে হেলান দিলেন চেয়ারে। সেই অবস্থাতেও যেন কি এক আদিম আতঙ্কে কয়েকবার কেঁপে উঠল তাঁর চাদর ঢাকা শরীর! তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে জড়ানো গলায় বলতে শুরু করলেন, “সব কেমন ভুলে যাচ্ছি জানো। মাথার ভেতর কেমন যেন সব জট পাকিয়ে… তাও মনে হচ্ছে সেটা পঞ্চান্ন সাল হবে বোধহয়। পঞ্চান্ন নাকি ছাপান্ন? কে জানে! তখন দিল্লীতে থাকি, এ এস আইতে চাকরি করি। এ এস আই মানে…”

-“জানি”,হাত তুলে থামিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে, “আপনি বলে যান”। যদিও ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা জমছিল, এ এস আইয়ের কথা বলছেন… ইনি কি সত্যিই সোমেন্দ্র দত্ত?

-“ও, জানো! আচ্ছা” মাথা নাড়তে নাড়তে আবার শুরু করলেন তিনি, “বিভিন্ন প্রজেক্টের সিনিয়র সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করি। সেই সময়ে সবচেয়ে বেশী এক্সক্যাভেশন বা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল একটা জায়গাকেই ঘিরে। বছর কয়েক আগে আবিষ্কার হওয়া সিন্ধু সভ্যতার সময়কার এক শহর, লোথাল।” এক মুহুর্ত থামলেন বৃদ্ধ। তারপর চঞ্চল চোখে উল্টোদিকের ভাঙা জানালাটার ফুটো গলে আসা রোদের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, “লোথালে তখন অনেক গুলো টীম একসঙ্গে কাজ করছে। আমরা হেডকোয়াটার্স থেকে মনিটর করি সেসব। রোজই নতুন নতুন তথ্য আসতে লাগল। যত দিন যাচ্ছিল একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম… এটা আসলে কোনো শহর নয়, বন্দর। কিন্তু কিভাবে আর কেনই বা এত বড় সুগঠিত একটা বন্দর ধ্বংস হয়ে গেল, তা তখনো আমাদের অজানা। শেষপর্যন্ত সেই সত্য জানতে পেরেছিল যারা, তাদের মধ্যে এখনো জীবিত আছি একমাত্র এই আমি। একদিন আমার সঙ্গেই মুছে যাবে সেই সত্যটাও। কিন্তু ওরা থেকে যাবে। একে একে ধ্বংস করবে মানবসভ্যতার যত নিদর্শন”, বরফের চাঁইয়ের মতো তাঁর হিমশীতল গলার স্বরে কেঁপে উঠল আমার ভেতরটা! হঠাৎ খেয়াল করলাম, নিজের অজান্তেই কখন যেন হাত চলে গেছে পকেটে… বের করে এনেছি আমার সবসময়ের সঙ্গী পেন আর নোটবুকটা। মন বলছে, কিছু ঘটতে চলেছে… চমকপ্রদ কিছু!

আমার নোটবুকটাকে দেখে একঝলক আলতো হাসির আভাস এসেই মিলিয়ে গেল বৃদ্ধের মুখ থেকে। তারপর চাদরের আড়ালে একদিক ঢাকা অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে একটা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন, “পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষের তৈরি বিশালাকার এই বন্দর জাস্ট একটা রাতের মধ্যে তলিয়ে গেল সমুদ্র গর্ভে! কিন্তু কাদের জন্য? কারা উঠে এল সমুদ্র থেকে? কিভাবে আমি পৌঁছলাম সেই রহস্যের দোরগোড়ায় তাহলে বলি শোনো। একদিন হেডঅফিসে খবর এল, লোথালের কাছাকাছি একটা জায়গায় কচ্ছের রণের সংযোগস্থলে সমুদ্র দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পরপর কয়েকটা মাছ ধরার ট্রলার নিখোঁজ হয়েছে। জায়গাটা আসলে একটা খাঁড়ির মতো। সমুদ্রের জল সরু গতিপথে ঢুকে বদ্ধ জলার মতো রূপ নিয়ে আবার সরু মুখে বেরিয়েছে। ঘটনাটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা হওয়ার কোনো দরকারই ছিল না, কিন্তু কাকতালীয় ভাবে ওই ট্রলার গুলোর মধ্যে একটা ছোটো লঞ্চ ছিল আমাদের কর্মীদের যারা বেশ কিছু মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় সচরাচর যা করা হয় হেডকোয়াটার্স থেকে তাই করা হল, অর্থাৎ একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দেওয়া হল ঘটনাটার রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। আর এর পরেই শুরু হল আসল ঘটনা।”

-“কি?”,খসখস করে লিখতে লিখতে মুখ তুলে চাইলাম।

-“ওই দলটাও নিখোঁজ হয়ে গেল”, যেন এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তেমন সুরেই বলে উঠলেন ভদ্রলোক।

-“অ্যাঁ!” থমকে গিয়ে তড়বড়িয়ে উঠলাম, “কিন্তু কেন? কিভাবে?”

-“বলছি” বলে আবার হাঁ করে হাঁফাতে লাগলেন ডঃ দত্ত। হ্যাঁ, উনি যে আর্কিওলজিস্ট সোমেন্দ্র দত্তই সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই আমার। এমন নিখুঁত বিবরণ দিয়ে গল্প বলা মানুষটা আর যাই হোক পাগল হতে পারে না। “তো যাই হোক”, খানিক সামলেছেন ডঃ দত্ত, “নড়েচড়ে বসল হেডকোয়াটার্স। ঠিক হল আবার একটা টীম পাঠানো হবে। তবে এবার জলপথে নয়, ডাঙায়। লোকাল পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে রাখা হল। সেই দ্বিতীয় দলটাতে ছিল আমার সহকারী, আমার বন্ধু পি মুরুগান। মুরুগানকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ডাকাবুকো, যে কোনো বিপজ্জনক কাজে বুক চিতিয়ে আগে এগিয়ে আসা এই তামিলটি দলে আছে জানা মাত্র আমি অন্তত নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে এই রহস্য সে সমাধান করবেই! মুরুগানরা রওনা হওয়ার দিনদুয়েক পরেই খবর নিয়ে এল প্রথম টেলিগ্রামটা, “স্যার, এখানে খাঁড়ির সংযোগস্থলের কাছে একটা কিছুর খোলামুখ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, জলের তলায় কিছু একটা আছে।” সেই কদিন আমাদের সমস্ত মনঃসংযোগ তখন মুরুগানদের থেকে আসা রিপোর্টের দিকে। একে একে খবর আসতে থাকল, খাঁড়ির মুখে ডাঙাজমি থেকে কিছুটা এগোলেই জলের নীচে পাওয়া গেছে একটা কনস্ট্রাকশন। সম্ভবত লোথালেরই আরেকটা অংশ। সাড়া পড়ে গেল বড়কর্তাদের মধ্যে! হেডঅফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, কোনোরকম সাহায্য লাগলে তারা যেন জানায়। তক্ষুণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-রসদ ইত্যাদি সহযোগে টীম পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাজ যেন কোনোমতেই না থামে। কটা দিন উত্তেজনায় ফুটছিল সবাই! ওদিকে কাজও চলছে তরতরিয়ে, মুরুগানের নেতৃত্বে খাঁড়ির ওই অংশকে ঘিরে জল সেঁচে তোলার কাজও শুরু হয়ে গেছে… এমন সময়… টেলিগ্রাম আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।”

-“মানে?”,প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। হতাশ ভাবে মাথাটা সামান্য নাড়লেন ডঃ দত্ত। তারপর ধীর নিস্তেজ গলায় বললেন, “হারিয়ে গেল ওরাও।”

-“তারপর?”

-“তারপর? তারপর এল আমার জীবনের ভয়ঙ্করতম সেই অধ্যায়”, বিষণ্ণ গলায় বললেন ডঃ দত্ত, “মুরুগানদের নিখোঁজ হওয়ার পর হেডকোয়াটার্সের তাবড় তাবড় অফিসারদের মধ্যে মোটামুটি দুটো ভাগ হয়ে গেল বলা চলে। সাহসী, পরিশ্রমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরুগান ছিল একইরকম সৎ ও ঠোঁটকাটা। ওর এই স্বভাবের জন্য বেশ কিছু অফিসারের সঙ্গে ওর আড়ালে আবডালে টুকটাক ঝামেলা হয়েছিল, অনেকেই ওকে ভালো চোখে দেখত না। সেই দলটা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠল যে, ওসব নিখোঁজ-টিখোঁজ আসলে কিছুই না… মুরুগান নিশ্চয়ই ওখানে মাটির নীচে কোনো মূল্যবান জিনিসের খোঁজ পেয়েছে, এবং পাওয়া মাত্র যন্ত্রপাতি-মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। অন্যদিকে ছিলাম আমাদের মতো কিছু অফিসারেরা, যারা মুরুগানের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম এবং জানতাম এরকম কোনো কাজ কখনোই ও করতে পারেনা। নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে ওরা! দুইপক্ষের বাদানুবাদের পর কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল যে আমাদের মধ্যে থেকে কিছুজন টীম বানিয়ে ওখানে গিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারে, তবে আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ থাকবে। আসলে একঢিলে দুই পাখি মারা আর কি! যাই হোক, আমাদের কোনো প্রবলেম ছিল না তাতে। মুরুগানদের খুঁজে বের করা আর ওই আন্ডারওয়াটার সাইটের রহস্য সমাধান করাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। অবশেষে দিল্লী থেকে রওনা দিয়ে গুজরাটের আমেদাবাদ হয়ে ওই জায়গায় পৌঁছলাম আমরা ক’জন। গিয়ে দেখি আমাদের আশঙ্কাই ঠিক! ঘটনাস্থলে পড়ে আছে সমস্ত যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টস থেকে শুরু করে মুরুগানদের জামা কাপড়, ব্যবহার করা জিনিসপত্রও! কিন্তু কেউ কোত্থাও নেই! আশেপাশের কিছু জেলে-মাঝি জানাল তারা দিল্লীর বাবুদের এখানে কাজ করতে দেখেছে, কিছু স্থানীয় কুলি-মজুরও ছিল… কিন্তু একদিন সকাল থেকে আর ওদের দেখতে পায়নি। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছিল আমাদের। সাইটটা খুব ভালো ভাবে ঘুরে দেখলাম। অস্থায়ী লকগেট বসিয়ে একটা চারকোণা জায়গায় জল সেঁচে তুলেছে মুরুগানরা। তার ফলে জলের তলা থেকে উঠে এসেছে একটা চৌবাচ্চা ও তাকে ঘিরে খুপরি কিছু ঘরের মতো জিনিস,” এতটা বলেই আবার চঞ্চল চোখে বাইরে থেকে আসা রোদের দিকে তাকাতে লাগলেন বৃদ্ধ। আশ্চর্য! কি এত দেখছেন উনি? মনে হচ্ছে কিসের যেন তাড়া! “জানালাটা খুলে দেব? রোদে বসবেন?” আন্তরিক গলায় বললাম। এই শীতে হয়তো কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কিন্তু যেন গুটিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। বেরিয়ে থাকা একটা শীর্ণ রক্তশূন্য হাত দিয়ে নিজেকে আরও ভালো করে মুড়িয়ে নিলেন চাদরে, সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, “অ্যাঁ! না! থাক… এখন… খুলতে হবে না। ঘটনা গুলো তো বলত হবে তোমাকে! আসলে ধীরে ধীরে সমস্ত স্মৃতি মুছে যাচ্ছে… এই স্মৃতিগুলো খুব কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছি… যদি কোনো দিন কাউকে বলতে পারি… ওরা তো সব গিলে ফেলবে একটু একটু করে… ওঃ! ”, উন্মাদগ্রস্তের মতো বিড়বিড় করতে করতে পরক্ষণেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন, “পরের দিন থেকে আমরা কাজ শুরু করে দিলাম।” অবাক হয়ে দেখছিলাম এই পরিবর্তন। এ যেন অন্য একজন মানুষ! আমার সামনে যেন একজন নয়, আসলে বসে আছে দুজন! ভদ্রলোক কি স্প্লিট পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের শিকার? তাহলে কোনটা আসল আর কোনটা নয়? “স্থানীয় কুলি মজুর জোটাতে আমাদের বেগ পেতে হয়েছিল খুব”, ওদিকে গড়গড় করে বলতে শুরু করেছেন ডঃ দত্ত, “আগের মজুরেরা হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় সবার মনে তখন একটা ভয় ঢুকে গেছে। বেশ কিছু টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করাতে হল ওদের। তাছাড়া এবারে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ দেখেও ওরা কিছুটা ভরসা পেয়েছিল বোধহয়। যাই হোক, খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন দেখে বুঝলাম মুরুগানরা পশ্চিম প্রান্ত বরাবর ওই ঘর গুলোর আশেপাশে খোঁড়াখুঁড়ি করছিল। আমাদের একটা ধারণা ছিল ওই জায়গাতেই কোথাও হয়তো কোনো চোরাবালি বা গর্তের মধ্যে পড়ে তলিয়ে গেছে ওরা… বা জলের স্রোতেও ভেসে যেতে পারে। সেই মতো খুব সাবধানে কাজ শুরু করলাম। দিনদুয়েক কাটল। তারপর এল সেই দিন…”, বলতে বলতে আবার আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে এল তাঁর চাদরের আড়ালে ঢাকা একটা চোখ, সরু সরু আঙুল দিয়ে খামচে ধরলেন চেয়ারের হাতলটা। “সেদিন… সেদিন… সকাল থেকে শুরু হয়েছিল খোঁড়াখুঁড়ির কাজ”, থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে তাঁর গলা, “তাঁবুর ভেতরে বসে কিছু মাপজোকের কাজ করছিলাম আমরা তিনজন। খাতটার মধ্যে নেমে তখন খুঁড়ছিল জনা পাঁচেক কুলি, নমুনা সংগ্রহ করছিল আমাদের আরও দুজন সহকর্মী। খাতের ওপরে বসে একটা মেশিন ঠিক করছিল একজন টেকনিশিয়ান। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কানফাটানো চিৎকার শুনে বুক কেঁপে উঠল আমাদের! কে যেন এক করাল বিভীষিকায় ছটফট করতে করতে মরণপণ আর্তনাদ করছে! হাতের কাজ ফেলে পাগলের মতো দৌড়ে গেলাম সাইটে! দেখি মাটির ওপর শুয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলির পাঁঠার মতো ছটকাচ্ছে সেই টেকনিশিয়ান, আতঙ্কে যেন বেঁকে গেছে তার মুখের সমস্ত মাংসপেশী! আমরা গিয়ে ঘিরে ধরলাম তাকে, শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে… কিন্তু হা কপাল! প্রবল আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরোতে লাগল তার মুখ দিয়ে, কোনোমতে খাতটার দিকে আঙুল দেখিয়ে খামচে ধরল নিজের বুক! তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ল একেবারে। পরীক্ষা করে দেখলাম প্রাণ নেই সে শরীরে, সম্ভবত হৃদযন্ত্র বিকল হয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে। কিন্তু নীচু খাতটাও তো তখন শুনশান! বাকিরা কোথায় গেল? যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে শাবল-কোদাল-টেস্টটিউব, মানুষ গুলোই নেই! শুধু মধ্যিখানের চৌবাচ্চায় জমে থাকা জলে যেন ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ। ইইইইই…”, অদ্ভুত একটা শব্দ করে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলেন ভদ্রলোক, বুকটা হাপরের মতো ওঠা নামা করছে! যেন একমুহুর্ত সময় নেই তাঁর, এমন ভাবে ঝড়ের বেগে বলতে শুরু করলেন আবার, থুতু ছিটকে বেরোতে থাকল তাঁর মুখ দিয়ে, “পায়ে পায়ে নীচে নামলাম তিনজন। খাতের একপাশেই পড়ে ছিল সাকশান যন্ত্রটা। ওই চৌবাচ্চার জলেই কি তলিয়ে গেছে বাকিরা? আতঙ্কে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে জল সাঁচার যন্ত্রটা নিয়ে সবে গেছি চৌবাচ্চার কাছে… এমন সময়…”, ডুকরে উঠলেন বৃদ্ধ! ঝড়ের মুখে উড়ে যাওয়া খড় কুটোর মতো প্রবল বেগে কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠলেন, “চৌবাচ্চার জলের ভেতর থেকে উঠে এল সেই আদিম বিভীষিকা! একটা দুর্গন্ধময় সবুজ থকথকে জেলির মতো জিনিসে ঢেকে যেতে থাকল চৌবাচ্চার গা… যেন হড়হড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকল… তারপর তার ভেতর থেকে মাথা তুলল কিলবিলে সাপের মতো সহস্র শুঁড়… তার ক্ষুধার্ত মুখগুলো সবেগে নেমে এসে গিলে ফেলল আমার দুই সহকর্মীকে! তাদের মরণাপন্ন চিৎকারের মধ্যেই দেখতে পেলাম চোখের নিমেষে লাল রক্তের দলার মতো দুমড়ে মুচড়ে নিজেদের মধ্যে তাদের সাপটে নিল সেই শ্যাওলা… লাল রং মিশে গেল সবুজে! হ্যাঁ! শ্যাওলা! অন্য গ্রহ থেকে এসে প্রথম পৃথিবীর বুকে পা রেখেছিল যারা… পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষে প্রাণের সঞ্চার যাদের দিয়ে… সেই শ্যাওলারা আবার উঠে এসেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে! এক এক করে গিলে ফেলবে সব কিছু! সেই করাল বিভীষিকা তার রক্তচোষা শুঁড় নিয়ে নেমে আসতে থাকল আমার দিকে।প্রাণপনে পালানোর চেষ্টা করলাম। হাঁটু দুর্বল, আছাড় খেয়ে পড়লাম চৌবাচ্চার এক কিনারে।ডান দিকের কিছুটা অংশ ঘষটে গেল সেই থকথকে শ্যাওলার আস্তরণে! কিন্তু তারপর ঈশ্বর আমায় শক্তি দিলেন! কোনো এক অমানুষিক বলে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নিলাম সেই নেমে আসা শুঁড়েদের কবল থেকে। কোনোমতে দৌড়ে এলাম সিঁড়ির কাছে। আর সিঁড়ির ওপরের প্রান্তে পৌঁছনো মাত্র সব অন্ধকার, সব কালো।”

যেন একটা ঝড় বয়ে গেল ঘরটার মধ্য দিয়ে। ঝড়-বৃষ্টির পরে শান্ত প্রকৃতির মতো বসে আছেন বৃদ্ধ, চোয়াল ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। কিছু পরে একটা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, “এই শ্যাওলা কেড়ে নিয়েছে আমার সবকিছু। ধ্বংস করে দিয়েছে আমার জীবন। যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল লোথাল বন্দর। কালের নিয়মে আবারো একদিন মাথা চাড়া দেবে তারা। গিলে ফেলবে আরও কোনো সভ্যতাকে। সাবধান! খুব সাবধান!”

প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নোটবুক অনেক আগেই ঢুকিয়ে রেখেছি প্যান্টের পকেটে। সত্যি বলতে কি লেখার কিছুই নেই! কি লিখব? এই পাগলা বুড়োর প্রলাপ? নাকি এই বিদেশী সাইফাই মার্কা গাঁজাখুরি গপ্পো? সমুদ্র থেকে নাকি শ্যাওলা দানব এসা গপ করে গিলে ফেলল সবাইকে! হুঁহ! যত্তসব! ইনি যদি সত্যিই আর্কিওলজিস্ট দত্ত হয়েও থাকেন, তাও বলব স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়ে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। স্প্লিট পার্সোনালিটি বা স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন, আর এই ফাঁকা বাড়িতে বসে বসে এই সব আজগুবি আষাঢ়ে কল্পনা করছেন! ঘড়িতে সময় দেখলাম, দুপুরের খাওয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এবার ফিরতে হবে। শুধু শুধু একটা সকাল নষ্ট হল এই বুড়োর পাল্লায় পড়ে! খাওয়ার কথায় মনে হল, একা একা এই বাড়িতে বসে থাকেন এই ভদ্রলোক, তাঁর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে কে? প্রশ্নটা মনে এলেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না, এ ব্যাপারে আবার কোনো রূপকথার কাহিনী ফেঁদে বসবেন হয়ত! আমার হাবভাব দেখে বোধহয় কিছু আন্দাজ করলেন বৃদ্ধ, ক্লান্ত গলায় বললেন, “কি! তোমারও বিশ্বাস হল না তো? খবরের কাগজে ছাপা যায় না আমার গল্প টা,না? ছাপা যায় না?” কাষ্ঠ হাসি দিয়ে ম্যানেজ করল কোনোমতে, “না না! তা কেন! অবশ্যই লিখবো আপনার কথা! কিন্তু এখন বেলা তো হল, যেতে হবে আমাকে। বুঝতেই পারছেন, এখানে মামাবাড়িতে এসেছি…” বলতে বলতে পেছন ফিরে হাঁটা লাগালাম। মোড়টা ঘোরার আগে দেখলাম চাদরের আড়াল থেকে সেই একটা চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ।

কাঁচা রাস্তা শুরু হওয়ার মুখের পান দোকানটার সামনে এসে বুক পকেটে হাত দিতে গিয়ে বুঝলাম একটা গন্ডগোল করে ফেলেছি। ঐ বৃদ্ধের সামনে বসে পকেট থেকে পেনটা বার করেছিলাম নোট নিতে, কিন্তু বেরনোর সময় আবার পকেটে ঢোকাতে বেমালুম ভুলে গেছি! পেনটা আমার বেশ শখের, প্রথম পাওয়া মাইনে থেকে কেনা, সোনালি রঙের বিদেশী ফাউন্টেন পেন। স্টোরি তো কিছুই জুটল না, এখন পেনটাও হাতছাড়া হলে আফশোষের সীমা থাকবে না! কতকটা জোর করেই পা বাড়ালাম ফেরার পথে।

সেই অদ্ভুত দর্শন বাড়ি, আঁকড়ে ধরা বটের চারা, সেই ঝোপঝাড়, পাতাবিহীন ন্যাড়া গাছ। সেই নিস্তব্ধ পরিবেশ। বাড়িটয় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কি একটা অস্বস্তি যেন আমাকে ঘিরে ধরল, যেটা আগের বারে ছিল না। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না সেটা কি। প্রথম বারের মতো ভয় ভয় ভাবটা এখন নেই, কিন্তু কেমন একটা যেন লাগছে – গা টা গোলাচ্ছে কেমন –

সিঁড়ির শেষ ধাপটাতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ বুঝতে পারলাম অস্বস্তিটা কিসের। একটা গন্ধ! একটা বদ্ধ, সোঁদা, প্রাচীন গন্ধ! যেন জলে ভেজা একটা মাংসের টুকরো পচছে, আমার ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে পচে যাচ্ছে। ভালো করে খেয়াল করে বুঝলাম, এই গন্ধটা আগেও ছিল, কিন্তু এখন তীব্রতা টা অনেক বেড়েছে। আমার পাগুলো আর এগোতে চাইছিল না, এক অজানা শিরশিরানি স্নায়ুগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল কোষে কোষে! কিন্তু আমার কৌতূহল আমাকে থামতে দিল না। কোনমতে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম, আর মুহূর্তেই আমার হৃদপিন্ডটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল!

বিতংস খাসনবীশ জীবনে ভয় কাকে বলে জানেনা- এরকম একটা ধারণা আমার বহুদিন ছিল। এরকম একটা পেশা বেছে নেবার পেছনে সেটাও একটা বড় কারণ ছিল। কিন্তু সেদিনের সেই দুপুরটা আমার সব ধারণা ওলট পালট করে দিয়েছিল সারা জীবনের মতো!

ঘরের ভেতরে চেয়ারটা তখনো একই জায়গায় ছিল, শুধু তার মুখটা ঘুরে গিয়েছিল জানালার দিকে। জানালার সামনে ঝোলানো পর্দাটা সরানো ছিল একপাশে, আর সেই ফাঁক দিয়ে একঝলক আলো এসে পড়ছিল এক অদ্ভুত প্রাণীর মুখে! হ্যাঁ, মুখটা যে সেই বৃদ্ধের তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একি! চাদরটা তখন পড়ে আছে একপাশে, আর সেই চাদরের নীচে ঢাকা থাকা তার শরীরটা, যা এখন জানালা দিয়ে আসা রোদের সামনে পড়ে আছে, স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম তার রঙ গাঢ় সবুজ! শুধু তাই নয়, সেই থকথকে সবুজ শ্যাওলার মধ্যে যেন চাঞ্চল্য জেগে উঠছে, তার থেকে সরু সরু হাত যেন আকর্ষের মতো বেরিয়ে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে রোদের দিকে! আর সেই বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে এলিয়ে পরে আছেন চেয়ারের ওপর, মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলছেন যেন কোনকিছু তার খাদ্যনালী বেয়ে নেমে যাচ্ছে পেটের ভেতরে!

আতঙ্কের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এই বৃদ্ধ এতকাল একা একা খাবার বা জল ছাড়াই এখানে কাটিয়ে দিলেন, তার কারন এঁর খাবার এবং তা তৈরির পদ্ধতি আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা!

সালোকসংশ্লেষ!

আর ওই সবুজ থকথকে শ্যাওলার নীচে যে লালচে তরল উঠে আসছে সরু শুঁড় বেয়ে,তার আর কিছু নয়, ওই বৃদ্ধেরই রক্ত! বৃদ্ধের শরীরের রক্তেই নিজেদের পুষ্ট করছে এই শ্যাওলা!

আঁআআআ! একটা আতঙ্কিত আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল আমার গলা ছিটকে! সেই আওয়াজে হঠাৎ সচকিত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল শুঁড়গুলো, মুখ ঘুরে গেল আমার দিকে! আস্তে আস্তে ঘুরল বৃদ্ধের সেই কদাকার মুখও। আমাকে দেখে চোখ চকচক করে উঠল তার! নিজের শরীরের দিকে ইশারা করে বিকৃত গলার বিদ্রুপ ছিটকে এল, “কি রিপোর্টার! বলেছিলাম না, এখানেই আমার শিকড় গজিয়ে গেছে, মরণ ছাড়া এখন আমার মুক্তি নেই,বুঝলে! এই আমার মতোই এক এক করে তোমাদের সবাইকে গিলে ফেলবে! সাবধান! খুব সাবধান! হাঃ হাঃ হাঃ…”

তার সেই অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলা হাসি যেন বাড়িটার পলেস্তারা খসে যাওয়া ইঁটের ভেতর দিয়ে, ভেঙে পড়া জানালার চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে, বাড়িটার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যেতে লাগল।.মাথার ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছে, ঝাপসা হয়ে আসা চোখে দেখতে পেলাম ওই বীভৎস শরীরের ডানদিক থেকে বেরিয়ে আসা একটা শুঁড় যেন শিকার ধরার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে! শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে মরিয়া চেষ্টা করলাম আমি। উন্মাদের মতো দৌড়ে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে –

তারপর কিভাবে যে বেরোলাম ওই বাড়ি থেকে, কিভাবে যে কলকাতার ট্রেনে চাপলাম সেটা আজও আমার কাছে ধোঁয়াশা। তারপর থেকে এ জীবনে আজ অব্দি পলাশপুরের ছায়াও মাড়াই নি আমি। রাতের পর রাত আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভেঙেছে উঠে বসেছি, দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শুধু মাথার ভেতর ভেসে উঠেছে একটা অর্ধেক শ্যাওলা গজিয়ে যাওয়া সবুজ কদাকার মুখ, আর বহু বছর আগে শোনা এক বৃদ্ধার খনখনে গলা, “শোন বুতু, মনে রাখবি, আসলে হয় না বলে কিছু হয়’না!”

Tags: অমৃতরূপা কাঞ্জিলাল, কল্পবিজ্ঞান গল্প, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়

একদম ক্লাসিক কল্পবিজ্ঞান! দারুণ ভালো লাগল। একদম দমবন্ধ করা ন্যারেটিভ!

আপনাদের ভালো লাগলে লেখার সাহসটা আরো বেড়ে যায়। পাশে থাকবেন দাদা। 😊

গল্পটা পড়তে বেশি সময় লাগেনি, তবে গল্পের রেশ টা অনেকক্ষণ ধরে থেকে গেছে… একটা ভালো গল্প উপহার দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

Darun sundor… Next part likhtei paren

jah, pen ta fele elo…

এক কথায় অসাধারন একটি সাই-ফাই পড়লাম।। অনবদ্য। সত্যি ই তোমার কলম, মারাত্বক উত্তেজক ❤❤😍😍