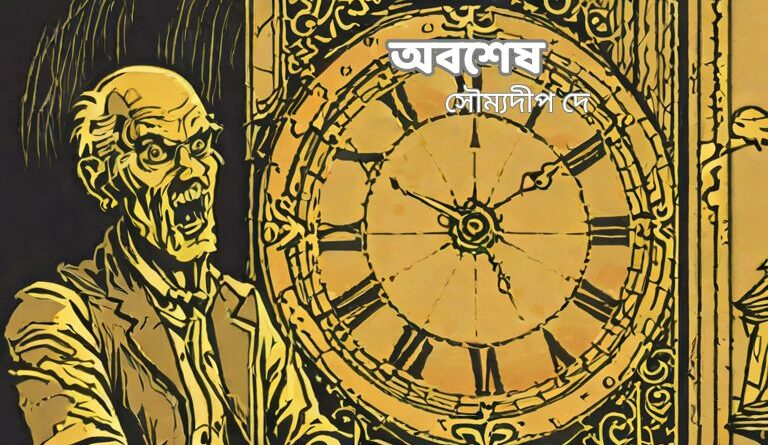

অবশেষ

লেখক: সৌম্যদীপ দে

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

ক্রিং, ক্রিং… ক্রিং, ক্রিং…

একমনে ল্যাপটপে টাইপ করার দরুন ফোনের হঠাৎ বেজে ওঠাটা আমাকে চমকে দিল। সাধারণের চেয়ে সামান্য দ্রুত হৃৎস্পন্দনকে পাত্তা না দিয়ে ফোনের স্ক্রিনে দেখলাম আমার বন্ধু রণিতের নাম। বেশি সময় না নিয়ে ফোনটা রিসিভ করে কানে লাগালাম। আর তারপরেই ওপাশ থেকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন।

—ভাই, তুই এমন কাউকে চিনিস, যে অ্যান্টিক জিনিস কিনবে?

—ফেসবুক ঘেঁটে দেখতে পারিস। ওখানে অনেকরকম কেনাবেচার গ্রুপ তো থাকে।

—দেখেছি। তেমন সুবিধার কিছু পাইনি। একটা জায়গায় দেখলাম, নিলামের জন্য নাকি জিনিসপত্র এনলিস্ট করা যায়। সে অনেক ঝামেলা। আবার নিলামের দিন গিয়ে সকাল থেকে বসে থাকতে হবে। জানিসই তো, আমার কাজ ছেড়ে এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক যাবার সময় নেই। তুই নিজে একটু দেখ-না। তোর চেনাশোনার মধ্যে কেউ থাকতে পারে, যার ইনটারেস্ট হবে।

—সে না হয় দেখছি। কিন্তু আগে বল আসলে জিনিসটা কী? তোর কাছে আবার অ্যান্টিক জিনিস এল কোথা থেকে?

—আরে, আর বলিস না। সত্যি বলতে আমিও জানতাম না। মানে ঠিক জানতাম না বললে ভুল বলা হবে। ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের বাড়িতে একটা গ্র্যান্ড পেন্ডুলাম ঘড়ি আছে। সাধারণত যেগুলো দেখিস, তার থেকে একটু আলাদা দেখতে। ওই ঘড়িটার বয়স তাও প্রায় আশি বা নব্বই বছর। কিন্তু আমি সেই ছোটোবেলা থেকেই ওটাকে স্টোররুমে কাপড়-বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। বাবার মুখে ছোটোবেলায় শুনেছিলাম, আমার দাদু নাকি তাঁর একদম শেষ মুহূর্তে ওই ঘড়িটা দূর করে দিতে বলেছিল ঘর থেকে। আসলে ওটা কখনোই কোনো ঘরে লাগানো ছিল না। একদিন স্টোররুম ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে মায়ের হাতে পড়ে। ওটাকে সারিয়ে দাদুর ঘরে লাগানো হয়েছিল। তখন থেকেই দাদু অদ্ভুত আচরণ শুরু করে। শরীরটা বেশি খারাপ হতে থাকে। বিড়বিড় করে কী সব যে বলত, তার কিছুই কেউ বুঝত না। চিরকাল দাদুকে সবাই খুব ভয় পেত। আবার সম্মানও করত খুব। তাই দাদুর এই শেষ ইচ্ছাটুকু বাবা আর জেঠু মিটিয়েছিল। ঘড়িটার স্থান আবার ওই কাপড়-মোড়া অবস্থায় স্টোররুমেই হয়েছিল। যদিও দাদুর ওই ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরকে ওরা অত গুরুত্ব দেয়নি। ব্যাস আর কী, তবে থেকেই পড়ে আছে ওখানে একইভাবে ঘড়িটা। এবার এতদিন বাদে ওই ঘরটায় কনস্ট্রাকশনের কাজ হবে বলে জিনিসপত্র সরাতে-নড়াতে গিয়ে আবার চোখে পড়ল ঘড়িটা। অন্যান্য ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের সঙ্গেই বাবা বেচে দিতে চাইছিল ঘড়িটাকে। আমিই বাধা দিলাম। ওভাবে বেচলে কত আর পাবে! ওই একশো-দুশো টাকা ম্যাক্সিমাম। কিন্তু আমার মনে হল, এরকম অ্যান্টিক জিনিসের ভালো দাম পাওয়া যায়। যদি তিন-চার হাজার পাই তাহলেও এনাফ।

—তা, ঘড়িটা হাতের কাছে থাকলে হোয়াট্সঅ্যাপে ছবি পাঠা-না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি। দেখ তো ভাই, যদি কোনোভাবে বিক্রি হয়।

আমার মাথায় তখন অন্য একটা বুদ্ধি খেলা করছে। ফোনটা না কেটেই হোয়াট্সঅ্যাপটা ওপেন করলাম। প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঘড়িটার চারপাশটা কাঠের তৈরি। তাতে নিপুণ হাতে করা আছে অপূর্ব কিছু কারুকার্য। পেন্ডুলামের বাইরের অংশটা কাচের। আবার পেন্ডুলামটাও কাচের তৈরি। শুধুমাত্র পেন্ডুলামের গোল টকটকে লাল রঙের চাকতিটার ওপর স্পষ্ট একটা ক্র্যাক, যা ফোনে তোলা ছবিতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ঘড়ির ওপরের অংশ, অর্থাৎ যেখানে সময় দেখা যায়, তার কাচের অবস্থা খুবই খারাপ। বোঝা যাচ্ছে, আশি-নব্বই বছরে ওই কাচ হয়তো একবারও পালটানো হয়নি। কাচের ভেতর কালো ধুলোময়লার মোটা আস্তরণ লেপটে আছে। তার ঠিক ওপরে কাঠের ওপর খোদাই-করা কিছু শব্দ, যা সময়ের চাপে মুছে যেতে চেয়েও হয়তো যেতে পারেনি। লেখাটা বাংলায়। জ়ুম করে পড়লাম—

প্রিয় বনানীকে

দশম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

১৩ আগস্ট, ১৯৪৭

স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

২

—কী রে! ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

রণিতের কথায় সংবিৎ ফিরল আমার। খেয়ালই ছিল না যে, ও এখনও ফোনটা ধরে আছে।

—না না। অ্যাকচুয়ালি ঘড়িটা খুব ইনটারেস্টিং। আমি তোকে চার হাজার টাকা অনলাইন ট্রান্সফার করছি। ঘড়িটা তুই আমাকে দে।

—মানে! তুই কী করবি ওই জঞ্জালটা নিয়ে! নাকি আমার থেকে কিনে অন্য কাউকে বেশি দামে বেচে দিবি? মতলবটা কী বল তো?

—কোনো মতলব নেই। আমাকে দালাল পেয়েছিস নাকি!

—তবে ব্যাপারটা কী? একটু খোলসা করে বল তো।

—ব্যাপারটা হল, আমি একটা ভূতের গল্প লিখছি।

—আমার মাথায় কি গাধা লেখা? তুই আবার নাকি ভূতের গল্প লিখছিস! এটাই তো একটা বড়োসড়ো গল্প মেরে দিলি আমাকে। তুই কতবার বলেছিস, তোর ভূতের গল্প একেবারে পোষায় না। ওগুলোতে নাকি গল্প বলতে যাকে বোঝায়, সেই ব্যাপারটাই থাকে না, খালি কিছু টিপিক্যাল জাম্প স্কেয়ার-মার্কা দৃশ্য থাকে। তা ছাড়া মনস্টার, পিশাচ বা তন্ত্রমন্ত্রমার্কা ভূতের গল্পগুলোও তো তোর বিশেষ পোষায় না। তাহলে ফালতু না বকে, ঝেড়ে কাশ।

—উফ, বড্ড বেশি বকিস। আচ্ছা শোন। হ্যাঁ, আমার ভূতের গল্প বিশেষ ভালো লাগে না, অল্প কিছু ছাড়া। এক-দুবার ছোটোবেলায় যে লেখার চেষ্টা করিনি তা নয়, আসলে ভূতের গল্প আমি ঠিকমতো লিখতেই পারি না। কিন্তু বিকাশদা এবারে একদম চেপে ধরেছে। এবারের পুজো সংখ্যায় ভূতের গল্প চাই। ওর প্রকাশনা থেকেই আমার বইগুলো বেরোয়, তা তো জানিসই। বললাম যে, এবারে একটা সায়েন্স ফ্যান্টাসি লিখি বরং। কিছুতেই মানল না। বলছে, আমি নাকি অনেকরকম থ্রিলার যখন লিখেই ফেলেছি, তখন হরর স্টোরি কেন বাদ যাবে। ভেবে দেখলাম যুক্তিটা মন্দ নয়। ভূতের গল্পে যথেষ্ট পরিমাণে থ্রিল আর সাসপেন্স থাকে। ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মনের মতো লেখা হচ্ছে না। পড়ে নিজেরই ভালো লাগছে না। অলরেডি ডেডলাইন ক্রস করে গেছে। বিকাশদা তাও দুটো দিন এক্সট্রা সময় দিয়েছে। এটাই আল্টিমেটাম। তোর ওই ঘড়িটায় কিছু তো একটা আছে। মানে ঘড়িটা আমাকে ভীষণ টানছে। আমি তো সেই কখন থেকে তোকে স্পিকার ফোনে দিয়ে ঘড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেই যাচ্ছি। একটা অ্যান্টিক পিস ঘরে রেখে লিখব, তাতে করে একটা গা-ছমছমে অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হবে। একটা ইনস্পিরেশন খুঁজছি, বুঝলি? এই ঘড়িটা হয়তো সেটাই হতে পারে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝেছি। তুই লেখ। যা-ই লিখিস, খাসা লিখিস মাইরি! তোর ওপর ভরসা আছে, ঠিক ভালো কিছু একটা নামিয়ে দিবি। আমি তোকে কাল সকালেই ঘড়িটা পৌঁছে দিয়ে আসছি। ভালো করে ধুলো ঝেড়ে জিনিসটাকে একেবারে সারিয়ে নিয়ে যাব। আর শোন, টাকা-ফাকা লাগবে না। তুই দু-দিন রেখে দেখ, তোর আদৌ কাজ লাগে নাকি। তারপর না হয় বেচে দেব কাউকে। বুঝলি?

—তথাস্তু।

ফোনটা কেটে দিলাম সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই। যে ওয়ার্ড ফাইলটায় টাইপ করছিলাম, সেটাকে ‘ওয়েস্টেড’ ফোল্ডারে চালান করে দিলাম। নিজের কোনো লেখাই কখনও একেবারে ডিলিট করে দিই না। বলা যায় না, কখন কোন প্লট কাজে লেগে যায়। এখন একটা নতুন প্লট মাথায় এসেছে। কাল ঘড়িটা এলেই লেখা শুরু করে দেব। এখন বরং ভেবে নিই প্লট পয়েন্টগুলোকে আর স্টোরি প্রগ্রেশনটা।

ততক্ষণে ল্যাপটপে ঘড়ির ছবিটা খুলেছি। ঘড়ির কাঁটাগুলোর ওপরের কারুকার্যগুলো মোবাইলের স্ক্রিনে চোখে পড়েনি। ধূসর রঙের কাঁটাগুলোয় লালের সূক্ষ্ম কারুকার্য। কিন্তু অদ্ভুতভাবে লাল রংটা একটুও ক্ষয়ে যায়নি বয়সের ভারে। একটু বেশিই যেন জীবন্ত লাগছে। ঠিক… ঠিক যেন সদ্য-ছড়ানো রক্তের ধারা। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

৩

রণিত ওর কথামতো সকালেই ঘড়িটা দিয়ে গেছে। মা ওটাকে জঞ্জাল বলে তুলোধোনা করতে থাকলেও আমি চুপচাপ ওটাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেছি। আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি লিখব বলে। কাল রবিবার, তাই দু-দিন টেনে লিখতে হবে। গতকাল মনে মনে প্লটটা অনেকটাই ডেভেলপ করে রেখেছিলাম। কিছু পয়েন্টও নোট করে রাখা আছে।

ঘড়িটা আমার ঘরে দারুণ মানিয়েছে। রণিত আবার কালকে জিনিসটাকে সারিয়েও নিয়েছে। দিব্যি চলছে। দুপুর একটা বাজার জানান দিয়ে দিল মোলায়েম সুর তুলে। আমিও কফির কাপ নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। আজ একটু দেরি করেই খেতে বসব।

মন দিয়ে টাইপ করে যাচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ বেশ ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। বাইরে তাপমাত্রা প্রায় চল্লিশ ছুঁইছুঁই। আমার ঘরে এসি-ও নেই। শুধুমাত্র পাখাটা চলছে ফুল স্পিডে। তাতে তো এরকম ঠান্ডা লাগার কথা না। কফিটায় চুমুক দিতে গিয়ে দেখি, সেটাও ঠান্ডা জলের মতো হয়ে গেছে। এই তো কয়েক মিনিট আগেই মা দিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত আগেও ধোঁয়া উঠছিল। তবে!

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলাম। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একটু বাবা-মায়ের ঘরটায় একবার ঢু্ঁ মেরে বাথরুম সেরে নিলাম। ওইটুকুতেই ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। আবার নিজের ঘরে ঢুকতেই একটা শুষ্ক ঠান্ডা আবহাওয়া অনুভব করলাম। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এরকম কীভাবে সম্ভব?

মাথা ঘামিয়ে কিছুই উদ্ধার করতে পারলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে লিখতে বসে গেলাম। শীতল তাপমাত্রাটা গায়ে সয়ে গেছে। গোটা বিকেল আর সন্ধেটা অফিসের কাজ করেই কাটাতে হবে। ছুটি নিলেও কাজের দায়িত্ব ঠিক কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। তাই ঠিক করেছি, একটু বেশি রাত অবধি জেগে লিখব।

রাত পৌনে তিনটে। ঘরে একটা ছোটো আলো জ্বলছে। জানলা দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার আলোতে ঘড়িটাকে দেখতে খুব মায়াবী লাগছে। লেখাটা ভালোই এগিয়েছে। একবার থেমে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু এসব আমি কী লিখেছি! নিজের লেখা পড়ে নিজে কখনও এতটা অবাক হইনি। পুরো লেখাটাই একটা বিদেশি সিনেমার অনুকরণে লেখা হয়ে গেছে। এটা কীভাবে সম্ভব! আমি কি লিখতে গিয়ে নিজেই জানব না যে, আমি কী লিখছি? কী যে হচ্ছে দুপুর থেকে, কিছুই বুঝছি না। প্রচণ্ড রাগে গোটা ফাইলটা ডিলিট করে দিলাম।

রাত তিনটে। এবারে ঘণ্টার শব্দ খুব কানে লাগল। বড্ড কর্কশ। ঘরটা ঠান্ডা থাকার কারণে পাখা বন্ধ করেই রেখেছিলাম। এবার হঠাৎ প্রচণ্ড গরম লাগতে শুরু করল। পাখা চালিয়ে জানলাগুলো খুলে দিয়েও কোনো লাভ হল না। যত সময় যাচ্ছে, তত উত্তাপ বাড়ছে। এমন সময়ে দেখি, ল্যাপটপে কিছু একটা টাইপ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো কিছুই টাইপ করছি না। তাহলে! আমার আঙুলগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে আর নেই। নিজের থেকেই টাইপ করে চলেছে। ভয় আমি পাই না। তাও শিরদাঁড়ায় শিরশিরানি টের পেলাম।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে উঠল লেখাটা”ঘুমিয়ে পড়। একটা স্বপ্ন দেখাব তোকে। তোর ভূতের স্বপ্ন। ঘুমিয়ে পড়।”

লেখাটার না জানি, কোন সম্মোহনশক্তি আমার চোখ দুটোকে বুজতে বাধ্য করল। আমার অনেক চেষ্টা করলাম। আমার শরীর যে আমার নিয়ন্ত্রণেই নেই। ভয়টা বাড়তে লাগল। দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম। আবারও ব্যর্থ হলাম। ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ঘড়ির কাঁটাগুলোতে করা লাল রংটা মনে হচ্ছে যেন দ্রুত গতিতে ছুটছে। ঠিক মানুষের শরীরের রক্তের মতো। ঘরের তাপমাত্রা এখন এতটাই বেশি যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। ঘুমের দেশে তলিয়ে যাবার আগে দেখলাম ঘড়িতে বাজে তিনটে তিন।

এটা আমি কোথায়? ভালো করে দেখে বুঝলাম, নিজের বাড়িতেই আছি। কিন্তু সব কেমন অন্যরকম লাগছে। আমি স্বপ্ন দেখলেও একদম সজ্ঞানে সব কিছু দেখছি আর অনুভব করছি। ওই জগতের ঘরের আয়নার সামনেটায় এসে দাঁড়ালাম। এ কী! এটা তো আমি নই। একটা বাচ্চা ছেলে স্কুল ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আরও ভালোভাবে দেখতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, ওটা তো আমারই স্কুল ড্রেস! বাচ্চাটা আমি নিজেই।

আমার চোখে জল। বাচ্চাটা খুব কাঁদছে। ওই ঘর থেকে গালিগালাজের শব্দ কানে আসছে। এসব একেবারে নতুন নয়। এভাবেই তো প্রায় প্রতিদিন ওর কাটে বা বলা ভালো, আমার কাটত। আবার ওইসব ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই মাথাটায় অদ্ভুত ব্যথা অনুভব করলাম। কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটছে।

স্বপ্নের জগতের বাচ্চা আমি বাবা-মায়ের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। আমি তো জানি ওই ঘরের ভেতরের দৃশ্য। তাও আটকাতে পারলাম না। ওই সব কিছু আমাকে আবার দেখতে হবে, আবার প্রতিটা কষ্ট আমার বুক চিরে শেষ করে দেব। আমি মনে মনে চিৎকার করলাম, “যাস না। যাস না। প্লিজ় যাস না। প্লিজ়, প্লিজ়, প্লিজ়… যাস না…” বাচ্চাটা কিচ্ছু শুনতে পেল না। আমি অনেক আগেই বুঝে গেছি যে, আমি পালাতে পারব না। ল্যাপটপের লেখাটার মানে বোধগম্য হল। এটাই আমার আমার ভূতের স্বপ্ন। ওই দরজার ওপারেই রয়েছে আমার ‘ভূত’, যাকে আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। যাকে আমি আমার মস্তিষ্কের এমন অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলাম, যেখান থেকে ওই নোংরা স্মৃতির ফিরে আসা অসম্ভব। আমি পারিনি। ওই ঘড়িটা তুলে ধরেছে আমার ‘ভূত’-কে, অর্থাৎ আমার অতীতকে।

বাচ্চাটা প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা খুলল। লোকটা একের পর এক চড়-থাপ্পড় কষিয়ে চলেছে ওর মায়ের ওপর। মদের গন্ধটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। কিন্তু বাচ্চাটা সামলাতে পারল না। হড়হড় করে ওখানেই বমি করে ফেলল। লোকটা এবার ওর মা-কে ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। অশ্রাব্য গালাগালির বর্ষণ থামল না। লোকটা কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিয়ে সপাটে চালিয়ে দিল বাচ্চাটার পিঠে। মানে আমার পিঠে! তারপর একের পর এক ঘা। ততক্ষণ থামল না, যতক্ষণ না ওর মা ছেলেটাকে আড়াল করে নিল। কান্না-ভেজা চোখে লোকটার অস্পষ্ট মুখটা সে ঠিক চিনতে পারল। লোকটা ওর বাবা! আমার বাবা!

হৃৎপিণ্ডটা মনে হচ্ছে যেন এবার বুকে ফেটে বেরিয়ে আসবে। সব মনে পড়ে গেল এক লহমায়। আমাকে মায়ের কষ্ট করে বড়ো করে তোলা, আমার ছোটোবেলা, আমার ট্রমা! মনে পড়ে গেল বড়ো-হয়ে-নেওয়া প্রতিটা থেরাপি সেশন। এমন সময় কেউ একটা ফিশফিশ করে কানের কাছে এসে হাড়-হিম-করা গলায় বলল, “কী ভূতে ভয় লাগছে এবারে?”… তারপর সব অন্ধকার। আর কিচ্ছু মনে নেই।

৪

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি। আগের রাতের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল। প্রথমেই চোখ চলে গেল ঘড়িটার দিকে। মনোবল বৃদ্ধি করার ব্যর্থ করেও দেখলাম, কোনো এক অজানা ভয় আমার পিছু ছাড়ছে না। ঘরটা আবার ঠান্ডা হয়ে গেছে আগের মতো।

একবার ভাবলাম, রণিতকে ফোন করে জানাই সবটা। পরক্ষণেই ভাবলাম যে না, তার কোনো দরকার নেই। ঘড়িটাকে আমার গল্পের একটা ইন্সপিরেশন বানাতেই আমি চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, যাতে লিখতে বসে একটা ভয়ের অ্যাটমস্ফিয়ার তৈরি হয়। আর সত্যি বলতে সেই সব কিছুই ঘড়িটার মধ্যে মজুত আছে। তবে এটা যে সাধারণ কোনো ঘড়ি না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা রহস্য নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। সেটাকেই খুঁজে বার করতে হবে। আমার কেন জানি না, মনে হচ্ছে, ঘড়িটা নিজের কাহিনি বলতে চায়। তাই হয়তো আমি অন্য গল্প লিখতে গেলে তা আমার অজান্তেই হলিউড সিনেমার কপি হয়ে যাচ্ছে। ঘড়িটার মধ্যে এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, যা আমার মাইন্ডকে পর্যন্ত কনট্রোল করতে পারছে।

আমার আবার মনে পড়ে গেল কালকের দেখা স্বপ্নটা। যেটা আদৌ কোনো স্বপ্ন নয়, আমার ভুলে-যাওয়া ছোটোবেলা। ঘড়িটার আসল অলৌকিক ক্ষমতাটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। অতীতের যেসব ঘটনাকে মানুষ ভুলতে চায়, যাদের মানুষ ভয় পায়, তাদের জীবনের সব চেয়ে ভয়ের ভূতকাল বা অতীতকালকেই তুলে ধরে ঘড়িটা চোখের সামনে। সেখান থেকে আর পালাবার পথ থাকে না। ঘড়িটা অতীতের থেকে কিছুতেই পালাতে দেয় না। এবার আমাকে বুঝতে হবে, ঘড়িটা কেন এরকম করে? নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে। হয়তো ঘড়িটা নিজের অতীতের থেকেও পালাতে পারছে না। আজ আবার রাত তিনটে তিন বাজার অপেক্ষা করব। দেখি, আজ কোন ‘ভূত’ দেখায় ঘড়িটা।

সময় যেন কিছুতেই কাটছে না। রিল্যাক্সড মাইন্ডে থাকার চেষ্টা করছি। তাও একটা চাপা টেনশন আমাকে ভাবিয়ে চলেছে। ঘড়ির কাচগুলো খুলে আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করছিলাম। লাভ হয়নি। কোনো ক্লু পাইনি। ভেতরটা যতই পরিষ্কার করে দিই, ততই দেখি, আবার আগের মতোই ধুলো জমে যায়। ধুলোটাও কেমন অদ্ভুত! ধূসর রঙের, ঠিক যেমনটা আগে পরিষ্কার করেছি, তেমনটাই। পেন্ডুলামের ক্র্যাকটার ওপর হাত চালিয়ে দেখি, আঙুলটা কেটে রক্ত বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। দেখে বুঝতেই পারিনি ক্র্যাকটায় অত ধার। ঘড়ির কাঁটাগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখলাম খুব ঠান্ডা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এরকম ঠান্ডা মৃতদেহ হয় না! সবটাই রহস্যজনক। ভাবতে ভাবতেই দেখি, ঘড়ির কাঁটা প্রায় তিনটের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। তাড়াতাড়ি কাচ লাগিয়ে, মনকে শক্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিনটে বাজতেই আগের দিনের মতোই ঘরটা আগুনের মতো গরম হতে লাগল। ল্যাপটপটা বন্ধ করেই রেখেছি। ঘড়ির কাঁটায় লাল তরলের চলাচল শুরু হয়ে গেল। নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। মাথাটা ভারী লাগছে। চোখ দুটো বুজে এল। কালকের চেনা গলাটা ফিশফিশ করে কানের কাছে এসে বলল, “বেশি সাহস দেখাস না। তোর অতীত তোর গলা টিপে ধরবে।”

আবার ফিরে গেছি আমার ছোটোবেলায়। স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছি। মাথায় আগুন জ্বলছে। স্কুলের ফি বাকি রয়ে গেছে। এক মাসের নয়, অনেকগুলো মাসের ফি বাকি। সকলের সামনে আমাকে অপমান করেছে। কিন্তু কেন জানি না, চোখ থেকে একফোঁটাও জল পড়েনি। ভেতরে অদ্ভুত একটা শক্তি অনুভব করছি।

কিছু ছেলে গরিব, ভিখারি বলে ইয়ারকি মারছিল। পাত্তা দিইনি। এসব নতুন কিছু না। তবে ধৈর্যের বাধ তখন ভাঙল, যখন ওরা আমার মা-কে নিয়ে অকথ্য ভাষায় মজা করা শুরু করল। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। এলোপাতাড়ি হাত-পা চালাতে লাগলাম। কয়েকবার ওদের গায়ে লাগলও। কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি। প্রত্যাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না। প্রতিটা ঘুসি-লাথি তেরো বছরের আমির মধ্যে লড়াই করার শক্তি জাগিয়ে তুলছিল।

সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন। হেডমাস্টার জানিয়ে দিলেন, পরের দিন গার্জেন আনতে হবে। এই স্কুলে আমার আর জায়গা নেই। চুপচাপ বেরিয়ে এলাম। ক্লাসে না ঢুকে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির উদ্দেশে।

বাড়িতে ঢুকতেই আবার ওই গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা মারল। বাবা বাড়িতেই আছে। বসে বসে মায়ের রোজগার-করা টাকায় মদ গিলে ওড়ায়। গালাগালির শব্দ জড়ানো স্বরে ভেসে আসছে। রান্নাঘরে ঢুকলাম। বঁটিটা তুলে নিলাম। পায়ে খুব ব্যথা। কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে ঘরের মুখে পৌঁছোলাম। শরীরের সব শক্তি এক জায়গায় এনে দৌড়োলাম। বাবা মুখটা আমার দিকে ততক্ষণে ঘুরিয়েছে। আমি মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে বঁটিটা বসিয়ে দিলাম কাঁধে। চিৎকার করে বসে পড়ল। লোকটা রোজ নোংরামি করে বলে সব দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করা থাকে, যাতে না ওর আসল ছবিটা বেরিয়ে আসে সবার সামনে। তাই চ্যাঁচানোর শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আমিও আর দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়ে বসিয়ে দিলাম আরেক ঘা গলা লক্ষ করে। তারপর আরও একটা, আরও একটা, আরও একটা, এভাবে চলতে থাকল — যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমার সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। সামনের লোকটাকে আর চেনা যাচ্ছে না। নিস্তেজ মন আমায় মনে করিয়ে দিল, এটা আমি কী করে ফেললাম!

বাড়ির পিছনের জমিতে মাটি খুঁড়তে লাগলাম। ওপাশটায় সাপখোপের ভয়ে কেউ যায় না। পুরো জঙ্গল হয়ে আছে। মাটি খোঁড়ার মতো শক্তি আমার গায়ে নেই। দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। সারা শরীর ব্যথা করছে। হাত কাঁপছে। তাও থামলাম না। রাত তখন অনেক গভীর। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। গর্তটা বেশ খানিকটা খোঁড়া হয়েছে। মনে হল, এতেই হবে। লাশটা কোনোরকমে টেনে টেনে আনলাম। সারা ঘর রক্তের দাগে ভরতি। গর্তটা মাটি দিয়ে ভরাট করে তার ওপর কিছু নারকেল গাছের ডালসহ পাতা ছড়িয়ে দিলাম। সাবান-জল দিয়ে গোটা ঘর থেকে রক্তের দাগ তুলতে তুলতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে। শরীর আর আমার সঙ্গ দেয়নি। জানি না, কখন ঘরের মেঝেতেই জ্ঞান হারিয়েছি।

৫

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল বিকাশদার ফোনে। দু-দিন পেরিয়ে গেছে। এখনও লেখাটা দিতে পারিনি। তবে বিকাশদাকে সব কিছু বলা যাবে না।

—কী রে সৌমিক, খবর কী বল তো? লেখাটা কি হল? কিছু তো জানালি না।

—দাদা, প্লিজ় একটু বোঝো। আরও কিছুদিন লাগবে। একদম অন্যরকম একটা ভয়ের গল্প লেখার চেষ্টা করছি। তুমি বাকি লেআউটের কাজ এগিয়ে রাখো, আমি টাইমের মধ্যে দিয়ে দেব লেখাটা, কথা দিচ্ছি।

—কী শুরু করলি, বল তো! তোর নামে অলরেডি অনেক কপি প্রিবুক হয়ে গেছে। তুই লেখা না দিতে পারলে কিন্তু আমার আর প্রকাশনার মানসম্মান থাকবে না।

—আমি বুঝতে পারছি। জাস্ট আমাকে বিশ্বাস করো। আই উইল নট লেট ইউ ডাউন। ট্রাস্ট মি।

—দেখ, যতটা তাড়াতাড়ি হয়। রাখলাম।

এরপর ইমেল পাঠালাম অফিসে। এই গোটা সপ্তাহটাই ছুটি নেব। এখন কাজের খুব চাপ। ছুটি দিতে রাজি হচ্ছিল না। আমি জানালাম যে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে দেব, কাজের ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া আমার অফিস অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড খুব ভালো। শেষমেশ রাজি হয়ে গেল।

এবার রণিতকে গত দু-দিনে কথা জানাতে হবে। ওকে ফোন করে বিস্তারিতভাবে সব বললাম। প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না। আমি নাকি এসব হরর স্টোরি লিখতে এত বেশি ভেবে ফেলেছি, তারই প্রভাব পড়েছে। আমি তর্কে গেলাম। ওকে বললাম, “আচ্ছা, সব কিছু আমার মনের ভুল। মেনে নিলাম। তুই তাহলে আজ রাতটা আমার এখানে এসে থাক। নিজে এক্সপিরিয়েন্স কর।” কয়েক সেকেন্ড ভেবেই রাজি হয়ে গেল।

রণিত একটু রাত করেই এসেছে। ঘরে ঢুকতে গিয়েই বলল, “তুই সিরিয়াসলি এই গরমে পাখা বন্ধ করে বসে আছিস!”

আমাকে কোনো উত্তর দিতে হল না। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল পরের শব্দগুলো, “ওহ্ মাই গড!” ঠান্ডায় ওর রীতিমতো হাত-পা কাঁপছে। চুপ করে এসে বিছানায় বসল। কিছু যে একটা অলৌকিক ব্যাপার আছে, তা এবার ওর মাথায় ঢুকে গেছে। আমরা বিশেষ কোনো কথা বললাম না। ঘড়ির তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম তিনটে বাজার।

হালকা চোখ লেগে গিয়েছিল। আমরা চমকে উঠলাম রাত তিনটে বাজার ঘণ্টার শব্দ শুনে। ঘরের তাপমাত্রা বাড়তে লাগল অন্যদিনের মতোই। রণিত এবারে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল, “ভাই, হঠাৎ করে এত গরম লাগছে কেন? যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। প্লিজ় কিছু করো।”

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম, “চাপ নিস না। তিন মিনিট এরকম হবে। উত্তাপটা আরও বাড়বে। একটু সহ্য করো। লাফালাফি করিস না। শান্ত হয়ে বোস। কিচ্ছু হবে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়।”

যতই ওকে শান্ত করতে যাই, ততই ও অশান্ত হয়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা প্রায় তিনটে তিন ছুঁতে চলেছে। কাঁটায় রক্তের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। রণিতকে বুঝিয়েও লাভ হয়নি। ও পালাতে চেষ্টা করল ঘর থেকে। দরজাটা খুলতে পারল না। দরজাটায় কোনোরকম ছিটকিনি লাগানো নেই। তাও ও খুলতে পারল না। চোখ দুটো এবার বন্ধ হয়ে আসছে। রণিত তাও লড়াই থামাল না। আমার চোখ বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে আবছা দেখতে পেলাম, ও জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

পরের দিন সকালবেলা। প্রতিবারের মতো এবারেও শরীর প্রায় নিশ্চল। ধকলটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাও একটা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে। নিজেকে নিয়ে না ভেবে আগে রণিতের কী হল, সেটা দেখতেই তাড়াতাড়ি বিছানায় বসেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করলাম। ও এখনও মেঝেতেই শুয়ে আছে। ওর কাছে গিয়ে ডাকলাম। কোনো সাড়া পেলাম না। শরীরটায় একটু নাড়া দিলাম। তাতেও কোনো পরিবর্তন হল না। নিশ্বাস খুবই ক্ষীণ পড়ছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি তাহলে। একটু জল ছিটিয়ে দিলাম ওর চোখে-মুখে। কিচ্ছু লাভ হল না। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। চিৎকার করে মা-কে ডাকতে লাগলাম। ওদিকেও কোনো সাড়া নেই। মা-কে ডাকতে ডাকতেই আরও একটু বেশি পরিমাণে জল ছিটিয়ে ওর শরীরটাকে একটু জোরেই নাড়া দিলাম। হালকা হালকা করে ওর চোখ খুলতে লাগল।

দশ মিনিট পেরিয়েছে। রণিত বিছানায় বসে আছে। এখন অনেকটাই থিতু হয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে না পেরে সোজাসুজি প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, “কী দেখলি?”

ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে কোনোরকমে বলল, “বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছা করে করিনি। ভুল করে… তুই বিশ্বাস কর সৌমিক, প্লিজ়।”

আমি ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম, “তুই পুরোটা না বললে আমি কিছুই বুঝব না। কী ভুল করেছিস তুই? খুলে বল তুই।”

রণিতের অতীত:

আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে, আমি কোথায় চলে এলাম। একবার ভাবলাম, মরে গেলাম নাকি। কে যেন একটা হিসহিসে গলায় কানের এসে বলল, “দ্রুত ছুটে পালাতে পারবে না। গতি তোমায় গিলে নেবে।”

কথাটা নিয়ে ভাবার সময় পেলাম না। অল্প সময় পার হতেই বুঝলাম, আমি তিন বছর আগে চলে এসেছি। রবিবারের একটা রাত। অনেক কষ্টে ওই রাতটা আমি ভুলেছিলাম। কিন্তু দেখি, আবার ওই দিনটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তিন বছর আগের আমি ডিস্কে একের পর এক পেগ মদ গলায় ঢালছি আর নেচে চলেছি। নিজের ওই রূপটা দেখে খুব ভয় লাগল, কারণ আমি জানি, এরপর কী হতে চলেছে। অতীতের আমি ঠিক করে হাঁটতেও পারছিলাম না। তবুও দেখি, সে বাইকটায় চেপে বসল। আমি আটকানোর অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু এখনকার আমির কাছে সেই ক্ষমতা নেই। আমি অতীতকে বদলাতে পারিনি। শুধু দেখতে পেরেছি।

বাইকটা সোজা পথে যেতে পারছে না। সেসব না ভেবে দেখি, বাইকের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। বাইকের কর্কশ শব্দটা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। একটা কুকুরছানা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত সময়ও সে পেল না। অবুঝের মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইল। সব জেনে-বুঝেও আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম। কেউ শুনল না। বাইকটা রুদ্ধশ্বাসে কুকুরটাকে ছিন্নভিন্ন করে চলে গেল।

—ভাই, বিশ্বাস কর, আমি বুঝতে পারিনি। আমি আর কখনও মদ ছুঁয়েও দেখিনি। বিশ্বাস কর। বাড়িতে নিজের পোষা কুকুরটার দিকে তাকালেই আমার নিজেকে খুনি মনে হত। ওকে খুব ভালোবাসতাম। বাধ্য হয়েই একটা পরিবারের হাতে ওকে তুলে দিয়েছিলাম, না হলে ওই অতীত আমায় ছাড়ছিল না। অনেক কষ্টে ওই কালো স্মৃতিটা ভুলেছিলাম। এখন কী হবে, বল তো?

—আমাদের সবার জীবনেই এরকম অন্ধকার কোনো না কোনো পাস্ট থাকে। তুই যে নিজের ভুলটা বুঝেছিস, এটাই অনেক। এবারে ঘড়িটার ক্ষমতায় তোর বিশ্বাস হল?

—সে তো হল। কিন্তু যখন আমার হালকা হালকা জ্ঞান ফিরছিল, তখন কানে এল, তুই ‘মা, মা’ করে ডাকছিস। মানে কাকে ডাকছিলি?

—কাকে ডাকছিলাম মানে! মা-কেই ডাকছিলাম।

—সৌমিক, তুই কি আবার ওষুধগুলো খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিস? আর ডক্টর মিত্রর কাছেও নিশ্চয়ই যাচ্ছিস না?

মা, ওষুধ, ডক্টর মিত্র, কী সব বলছে! রণিতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য রাতে দেখা নিজের অতীতের দৃশ্যগুলো ভুলেই গেছি। নাকি ইচ্ছা করে ভুলতেই চেয়েছিলাম? সবটা মনে পড়ছে এবারে। রণিত কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। আমিও চোখ বন্ধ করে তলিয়ে গেলাম কাল-দেখা অতীতের দৃশ্যগুলোয়।

গতকাল রাত তিনটে তিন।

আমার অতীত:

আবার ওই অস্বস্তিকর গলাটা কানে এল, “নিজের দৃষ্টিকোণ বদলাও। একই চিত্রের তাহলে আলাদা রূপ দেখবে।”

অতীতের তেরো বছরের আমি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হেঁটে আসছি বাড়ির দিকে। কী হল! একই স্মৃতি আবার! একটু ভাবতেই বুঝতে পারলাম ওই কথাটার মানে, “একই চিত্রের তাহলে আলাদা রূপ।” কিন্তু আলাদা আর কী দেখার থাকতে পারে?

আবার ওই অসহ্য গালিগালাজের শব্দ। মদের দম-বন্ধ-করা গন্ধ। ওই ঘরের দরজাটা অতীতের আমি আলগা করে খুলল। তখনও ওর হাতে কিছু নেই। বাবা টের পায়নি। তেরো বছরের আমি আর আজকের আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখলাম আমাদের মা-কে। শূন্যে ঝুলছে তার দেহ। গলায় শাড়ির ফাঁস। আমাদের গোটা পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার চোখে হারানোর ব্যথা, কিন্তু অতীতের সৌমিকের চোখে আগুন জ্বলছে, প্রতিশোধের আগুন। বাকিটা আমার জানা।

চোখ খুললাম। রণিত এখনও কোনো কথা বলেনি। সব মনে পড়ে গেল। ডক্টর মিত্রর কাছে নেওয়া প্রতিটা থেরাপি সেশন। ওই ওষুধগুলো, যেগুলো খেলে আর মা-কে দেখতে পাই না। হারিয়ে ফেলি আবার। মা নেই। বেঁচে নেই। বারো বছর আগেই চলে গেছে। মায়ের মৃত্যুর কথাটা রণিত জানে। সকলের মতো সে আমার বলা গল্পটাই জানে। বাবা ছিল চরিত্রহীন, মদ্যপ। মা-কে মারত। একদিন বাড়ি ছেড়ে বাবা পালিয়ে যায়। ফেরেনি আর। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, মা আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই বিশ্বাস করেছিল আমাকে। মা আত্মহত্যা করেছিল নাকি বাবাই খুন করেছিল, তা আমি নিজেও জানি না। কিন্তু যা-ই হয়ে থাকুক-না কেন, দোষটা সম্পূর্ণ বাবার ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আজও করি। আমার কোনো অনুতাপ হয় না।

৬

রণিত বলল, “ইট’স ওকে। তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না। কিন্তু আমাকে কথা দে, ওষুধগুলো খাবি আর আবার ডক্টর মিত্রর কাছে যাওয়া শুরু করবি। এভাবে বাঁচতে পারবি না। সত্যিটাকে মেনে নে। পালিয়ে কোথাও যেতে পারবি না। কাকিমা আর নেই, এটা মেনে নেওয়াই তোর পক্ষে ভালো। আর কাল রাতে তুই কী দেখেছিস, আমি হয়তো বুঝতে পারছি। ওসব নিয়ে কথা বলার দরকার নেই।”

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ওর পক্ষে কখনোই সবটা জানা সম্ভব নয়, সেটা আমি ভালো করেই জানি। সারা ঘরটা কেমন বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। অতীত নিয়ে শুধু চিন্তা না করে বর্তমান নিয়েও ভাবতে হবে। ঘড়িটার রহস্য জানতে হবে। অল্প কিছু জলখাবার সেরে রণিতের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম।

—দেখ, ঘড়িটার ক্ষমতা কী, সেটা বুঝে গেছি। এবার যেটা ওই দিনও তোকে বললাম, ঘড়িটা হয়তো নিজের গল্পটা শোনাতে চায়। আমি ভুল হলেও হতে পারি, কিন্তু আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে।

—আচ্ছা, এই রহস্য উদ্ঘাটনের কি খুব প্রয়োজন? আমার-না, খুব ভয় করছে। দাদুও কিন্তু কখনও ঘড়িটা নিয়ে কোনো কথা বলেনি। নিশ্চয়ই তার পিছনে কোনো কারণ থাকবে। হয়তো কারণটা খুব সহজ কিছু হবে না।

—সে যা-ই হোক। তোর পরিবারের একটা সম্পদের ইতিহাস বা বলা ভালো, তোর পরিবারেরই ইতিহাস হয়তো জড়িয়ে আছে ঘড়িটার সঙ্গে, যেটা জানা আমার মনে হয় প্রয়োজনীয়।

—আচ্ছা। বল, কী প্ল্যান ভেবেছিস।

—এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঘড়িটার সঙ্গে বনানীর ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। কিন্তু বনানী কে? ওই ডেটটা, যেটা ঘড়িতে খোদাই করা, ওটারও গুরুত্ব আছে।

হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা ছবি ফুটে উঠল। ইশ্, কীভাবে এই ব্যাপারটা মিস করে গেলাম! তাড়াতাড়ি ফোনে রণিতের পাঠানো ঘড়ির ছবিটা খুলে ফেললাম। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছি। ছবিটায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বন্ধ ঘড়িটায় তিনটে তিন বেজে আছে।

ব্যাপারটা রণিতকেও দেখালাম। ও আগে সময়টা খেয়ালই করেনি। ছেলেটা আবার চিন্তায় ডুবে গেল। ওর ওপর অনেক চাপ পড়ছে। বেচারা মানসিকভাবে অতটাও স্ট্রং নয়। সব কিছু এত দ্রুত ঘটছে যে, একদম মানিয়ে নিতে পারছে না।

—রণিত শোন, তুই বাড়ি যা। গিয়ে ভালো করে খুঁজে কোনো কিছু এরকম পুরোনো যদি পাস। হয়তো সেগুলো থেকে আমরা আসল ঘটনাটার গোড়ায় পৌঁছোতে পারব। তোর বাবাকেও বনানী নামে কাউকে চেনে কি না, তোর দাদু কেন ঘড়িটার ব্যাপারে অদ্ভুত আচরণ করেছিল, সেটা নিয়ে কোনো ধারণা আছে কি না। আসলে আমার মাথায় একটা সলিউশন এসেছে। অন্যদিকে ইতিহাসটাও প্রায় অনেকটাই বুঝে গেছি, শুধুমাত্র কিছু শূন্যস্থান পূরণ করলেই গোটা ঘটনাটা পরিষ্কার হবে। সো হারি আপ। আজ রাতে দেখা হচ্ছে।

রণিত ফোন করে জানাল, বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। ওর বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। তবে যেটুকু বলতে পেরেছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে, বনানী হলেন রণিতের বাবার ঠাকুমা। অর্থাৎ রণিতের মৃত দাদুর মা। এটাও জেনে নিলাম বনানী ঘোষের স্বামীর নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। ওঁর দেওয়া বিবাহবার্ষিকীর গিফট এই ঘড়িটা। সন্দেহটা মিলে যাচ্ছে। একদিকে দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেছে, অন্যদিকটা মেলা শুধু বাকি।

আগের দিনের থেকে এক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছে রণিত। ওকে দেখে সকালের থেকে সুস্থ লাগছে। চোখে-মুখে একটা উজ্জ্বলতার ছাপ। মন বলছে, ও আরও নতুন কোনো ক্লু পেয়েছে। কাঁধের ব্যাগটা থেকে চটজলদি একটা ছবি বার করে আমায় দিল। বহু পুরোনো জরাজীর্ণ সাদা-কালো ছবি। কোণের দিকে বেশ খানিকটা পুড়ে গেছে। একটা ছোট্ট পরিবারের ছবি। মুখগুলো খুব স্পষ্ট নয়, তাও মন দিয়ে দেখলে খানিকটা বোঝা যায়। এঁরা আসলে কারা, তা হয়তো অন্য সময় বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন পারছি। কারণ, ছবিটায় ওই একই ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। আবছা আবছা খোদাই-করা লেখার অবয়ব দেখে বুঝে নিতে সময় লাগে না যে ওটা একই ঘড়ি আর তার একপাশে স্বর্গীয়া বনানী ঘোষের পরিবার। বিয়ের লাল বেনারসিটাই তাঁর গায়ে চাপানো। মাথায় ঘোমটা। তাঁর বাঁদিকে স্বামী হরিনারায়ণ ঘোষ। ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধা। মাথায় ঘোমটা। আন্দাজ করতে পারি উনি হরিনারায়ণ ঘোষের মা। তাঁদের সামনে বাচ্চা ছেলেটি দাঁড়িয়ে। উনি সুভদ্র ঘোষ, রণিতের দাদু।

অনেকক্ষণ ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর রণিতকে বললাম, “কীভাবে পেলি এটা?”

—ওই ঘরটা কাজের মাসি পরিষ্কার করেছিল। জিনিসগুলো আলাদা আলাদা বস্তায় ভরে রাখা ছিল। প্রচুর কাগজ-টাগজ জমা হয়েছে, দেখলাম। ভালো করে ঘেঁটে দেখা শুরু করলাম, যদি কিছু পেয়ে যাই—এই আশায়। ভাবতেও পারিনি, ছবিটা পেয়ে যাব। আমিও তোর মতো ঘড়িটা দেখেই বুঝেছিলাম ছবির মানুষগুলো কারা। বাবাকে ছবিটা দেখালাম। হয়তো দাদু কখনও ছবিটা দেখিয়ে কিছু গল্প বলে থাকতে পারে—এই আশায়। কিন্তু দেখি বাবা আমার থেকেও বেশি অবাক। বাবা নাকি ছবিটা দেখছেই এই প্রথম। ওই ঘড়িটা ছাড়া কাউকে চিনতেও পারেনি। এমনকি দাদুকেও না। আসলে দাদুর মা-বাবার কোনো ছবি আমাদের বাড়িতে নেই। আগের বাড়িতেও নাকি কোনো ছবি ছিল না। এটা ঠাকুমা বাবাকে বলেছে। ঠাকুমাকেও দাদু তার অতীত নিয়ে তেমন কিছু বলেনি। আমার বাবা কখনও জানতে চাইলেও নাকি দাদু এড়িয়ে যেত। তাই বাবাও খুব বেশি কিছু জানে না আমাদের পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে।

—আগের বাড়ি মানে?

—আরে, দাদু বড়ো হয়েছে পাঞ্জাবে। এমনকি বিয়েও ওখানেই হয়েছে। ঠাকুমা বাঙালি ছিল। ঠাকুমাকে আমি কখনও দেখিনি, ছবিতে ছাড়া। তারপর বাবার জন্মের আগে ওরা বালিতে চলে আসে। আসলে কলকাতাতেই বাড়ি খুঁজেছিল। কিন্তু ওই সময়ে কলকাতায় জায়গা-জমির বিশাল দাম। তাও কলকাতার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে কম দামে জমি পাওয়া যেত। বালিতে আমাদের বাড়িটা এক জমিদারের নাতির ছিল। সে অনেক কম দামে দাদুর কাছে বাড়িটা বেচে দেয়।

—তুই এগুলো আমাকে আগে বলবি না! তোর দাদু পাঞ্জাবে বড়ো হয়েছে! ইয়েস! মিলে গেছে, অন্যদিকেও দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেছে! রণিত, গাধার মতো এত দেরি করে না বলে আগেই বললে রহস্যের সমাধান হয়ে যেত।

—না, আমি মানে…

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ছবিটা এনে ভালো কাজ করেছিস। আমার প্ল্যানটা কাজ করলে আরও ভালোভাবে সবটা জানা যাবে। এখন শুধু অপেক্ষা করার পালা।

রাত তিনটে বাজতে আর দশ মিনিটমতো বাকি। এতটা সময় আমরা একটা চাপা টেনশনের মধ্যে কাটিয়েছি। রণিতকে এরপরের প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই জানাইনি এখনও। ও আমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখছে। আমি সময় নষ্ট না করে কম্পিউটার টেবিলের ড্রয়ার খুলে সেলোটেপ বার করে আনলাম। রণিত অবাক হয়ে আমার কর্মকাণ্ড দেখছে। ওর মাথায় যে এখনও কিছু ঢুকছে না, সেটা বুঝতে পারছি। সেলোটেপটা দিয়ে ঘড়ির কাচের ওপর একটা ফাঁকা অংশে ঘোষ পরিবারের ছবিটা আটকে দিলাম। ঘড়িটা সরিয়ে বড়ো আয়নাটার সামনে এনে রাখলাম। আয়নায় ছবিসহ ঘড়িটার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন সময় রণিতের মাথায় হাত। ওর মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেল। অস্ফুটে বেরিয়ে এল, “ওহ্ মাই গড!” রণিত বুঝে গেছে আমার প্ল্যান। ঘড়িটা চেয়ে আছে নিজের ও তার সঙ্গে যুক্ত পরিবারের ছবির দিকে। তবে সব কিছু ঠিক থাকলে তাদের ‘ভূত’ তথা অতীতের সর্বাধিক মর্মান্তিক ঘটনা আমরা দেখতে পাব। ঠিক যেমনটা ঘড়িটার অলৌকিক ক্ষমতা। আমরা দুজন আয়নার সামনে থাকব না। কিন্তু ঘড়িটার কাছেই থাকব। আসলে তো ওগুলো জড়বস্তু, তাই নিশ্চয়ই ঘটনাটা দেখানোর জন্য মিডিয়ামের প্রয়োজন হবে, আর সেটাই হব আমরা। আমাদের স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাব ওদের ইতিহাস। এগুলো সবই আমার ধারণামাত্র। জানি না, সব ঠিকমতো হবে কি না। রাত তিনটে বাজল। আগের মতোই ঘড়িটা নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করা শুরু করল। আমরা মেঝেতেই শুয়ে পড়ব, ঠিক করলাম। তার আগে আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে নিলাম। সব যেন ঠিকঠাক হয়। তিনটে তিন। দু-জোড়া চোখে আঁধার নেমে এল।

আমরা একটা ঘরে এসে পৌঁছেছি। প্ল্যানটা এখনও অবধি কাজ করছে। ঘরটা ছোটো এবং বেশ পুরোনো। একটা ছোটো খাটে তিনজন শুয়ে। বনানী ঘোষ, তার স্বামী ও ছেলে। পাশে একটা খাটিয়া পাতা। তাতে শুয়ে হরিনারায়ণ ঘোষের মা। ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল। রাত দুটো পঞ্চান্ন। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে, তাতে হালকা হালকা ঘরটা দেখতে পাচ্ছি। ঘড়ির কাঁটাগুলো বিশেষ করে চোখে পড়ল। ওগুলো আমার ঘরে থাকা ঘড়ির কাঁটাগুলোর মতো একেবারে নয়, বরং বেশ সাধারণ, এবং তাতে কারুকার্য করা। ঘড়িটা এখানে আছে মানে আজ ১৩ আগস্ট বা তার পরের কোনো একটা দিন হবে। দেওয়ালে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। তাতে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস খুলে রাখা। দূর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন কানে আসতে থাকল। খুব দ্রুত যেন শব্দটা বাড়ছে। ভয়ে এককোণে দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু না করতে পারার প্রতিবন্ধকতা তখন আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ জানলার কাছে এসে থামল। কেউ খুব আস্তে আস্তে ডেকে ঘুমন্ত মানুষদের ডেকে তোলার চেষ্টা করল। ওদের কাঁধে থাকা কাপড়ের পুঁটলিতে হয়তো অল্প কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধা। হাল না ছেড়ে এবার একটু জোরেই ডাকল, “হরি, ওঠ, ওঠ শিগগির! ও মণি! ওঠো, ওঠো! হরির বউ পালা, পালা, শিগগির! ওরা এসে পড়েছে।”

আমাদের ভয়ে রক্ত জল হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু উপায় নেই, সবটা দেখতেই হবে, না চাইলেও দেখতে হবে।

ওঁদের ঘুম ভাঙছে। কী যে হচ্ছে, বুঝতে পারার আগেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচির শব্দ একদম ঘরের কাছে এসে গেছে। সাবধান-করতে-থাকা লোক-মহিলারাও পালিয়ে গেল দ্রুত। ঘোষ পরিবারের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ঘড়ির কাঁটা প্রায় তিনটে ছুঁতে চলল। আর মাত্র মিনিট দুয়েক বাকি। ওরা এসে পড়েছে। ঘোষ পরিবার বুঝে গেছে, কী হতে চলেছে। পালাতে হবে। এক্ষুনি। বাচ্চা ছেলেটা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। তাও সে ভয় পেয়েছে। খুব খারাপ কিছু হতে চলেছে, তার আঁচ পেয়ে গেছে। জানলায় লাঠির আঘাত শুরু হল। হরিনারায়ণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দু-হাতে তার মা ও ছেলেকে টানল। বউয়ের দিকে ফিরে তাকাবে এমন সময় ঘড়িটা তার ধ্বনি তুলে জানিয়ে দিল, তিনটে বেজে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে পরের ঘটনাগুলো ঘটে গেল। দু-দিকের জানলা দিয়েই ওরা একের পর এক জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে দিয়েছে ঘরের ভেতর। তার মধ্যে একটা গিয়ে লাগল বনানী ঘোষের গায়ে। তারপর আরও একটা। আগুনের লেলিহান শিখা গোটা শরীরটাকে আগলে নিল। হরিনারায়ণ বিস্ফারিত চোখে চিৎকার করে বনানীর দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল। ওর মায়ের বৃদ্ধ হাতজোড়া সর্বশক্তি দিয়ে ওকে আটকে রাখল। বনানী ঘোষের আর্ত চিৎকার সকলকে ছাপিয়ে গেল। বাঁচার আর্তি নেই সেই চিৎকারে”পালাও! পালাও! এদিকে আসবে না। খোকাকে বাঁচাও।” সে কী রূপ! যেন ঈশ্বর নিজেকে দগ্ধ করে তার পরিবার, সন্তানকে রক্ষা করছে। সহ্য করতে পারলাম না সে দৃশ্য। ঈশ্বর আরও দূরে চলে গেলেন, যেন পরিবারের গায়ে আগুনের আঁচ অবধি না লাগে। বাচ্চা ছেলেটা তখনও “মা! মা!” করে চিৎকার করছে। হরিনারায়ণ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ঘরের সর্বাঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মনকে খানিকটা শক্ত করে দু-হাতে চেপে মা ও ছেলেকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। ওদিকে উল্লসিত জয়ধ্বনি শোনা গেল। কীভাবে যেন বাচ্চাটার পায়ের কাছে উড়ে এসে পড়ল আধপোড়া একটা ছবি। ওদের পরিবারের একমাত্র ছবি। দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগে সে ওটাকে তুলে নিল। গোটা ঘরটা আগুনে গিলে ফেলল এবার। দেখি ঘড়িতে তিনটে তিন। আমরা জ্ঞান হারালাম।

এবারে আর ঘুম ভাঙতে সকাল হল না। এতটা মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে রাতেই আমাদের জ্ঞান ফিরল। রণিত সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল বাথরুমে। হড়হড় করে বমি করে ফেলল। ওই দৃশ্যটা একদম সহ্য করতে পারেনি। আমি অত্যন্ত কঠিন মনের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও একটা পোড়া গন্ধ শরীর থেকে গেল না। রণিত ফিরে আসতে একবার গিয়ে চান করে নিলাম।

এবার আমরা একটু শান্ত হয়ে বসার সুযোগ পেয়েছি। ঘরের সব আলো নেবানো। একটা নাইটল্যাম্প জ্বলছে। তাই এতক্ষণে চোখে পড়ল ঘড়িটা আর নেই, তার জায়গায় পড়ে আছে বেশ খানিকটা ছাই আর ঘড়ির কাঁটাগুলো। কাঁটাগুলোয় কারুকার্যগুলো নেই। এমনকি ওই লালচে রেখাও উধাও। তাড়াতাড়ি ঠাকুরের জায়গা থেকে একটা পাত্র নিয়ে এসে ধীরে ধীরে সবটা তাতে জমা করলাম। রণিতের হাতে পাত্রটা তুলে দিয়ে বললাম, “এগুলো বনানীদেবীর অস্থির কিছু অংশ। কাকুকে বলিস গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে। একবার শ্রাদ্ধশান্তির কাজটাও সেরে নিস পারলে। এখন আশা করি, বুঝতে পারছিস যে ওই কাঁটাগুলো আসলে বনানীদেবীর দেহের তিনটে পোড়া হাড়। পেন্ডুলামের ওই কাটা অংশটায় কেন যে এত ধার ছিল, সেটাও কিছুটা ধারণা করতে পারি। ঠিক সীমান্তের কাঁটাতারের মতো। ঘড়িটার ভেতরটা বারবার পরিষ্কার করলেও ধুলো জমে থাকত, ওগুলো আমার মনে হয় ছাইয়ের কিছু অংশ। ওটার মাধ্যমেও অগ্নিদগ্ধ দিনটাকেই বোঝাতে চাইত। হয়তো এই ছাইয়ের মধ্যে ঘড়িটার দেহাবশেষও মিশে আছে। এসবই আমার অনুমান। তবে আমাদের থাকা তথ্যের ভিত্তিতে বুঝতে চাইলে এরকম চিত্রপটই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে অনুমান না করে একটা বিষয়ে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, অতীতের বোঝা নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে ঘড়িটা এবার শান্তি পেল। শুধু সাধারণ মানুষের কাঁধ থেকেই এই ‘ভূত’ কোনোদিনও নামবে না। আমাদের সব সময় আতঙ্কিত করে যাবে।”

খানিকক্ষণ চুপ থেকে রণিত বলল, “কিন্তু ঘড়িটা দাদুর কাছে কীভাবে এল? ওই আগুনেই তো ওর শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তা-ই না?”

আমি হালকা হেসে জবাব দিলাম, “সব কিছুকে এখনও তুই সাধারণ লজিক দিয়ে ভাববি? আমরা সবটা বুঝতে পারি না। লৌকিকতা পেরিয়ে গেলেই দেখবি আমাদের হাত-পা বাঁধা। লৌকিকতার ঊর্ধ্বে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের যাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো ঘড়িটা নিজের অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল তোর দাদুর কাছে। আমার মনে হয়, হরিনারায়ণ বা পরিবারের অন্য কেউ জানত না এই ব্যাপারে। তাই হয়তো তোর দাদু কাপড় মুড়ে ঘড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন, জানতে দেয়নি কাউকে। আসলে ওর মেন্টাল ট্রমাটাও ভাব। অত ছোটো বয়সে… কত আর বয়স হবে তখন, সাত-আট বছর ম্যাক্সিমাম। ঘড়িটা আসলে প্রথম থেকেই মৃত্যুর জানান দিত ঘরের আবহাওয়া অদ্ভুতরকম ঠান্ডা করে দিয়ে। ওর কনশাসনেস কখনও ল্যাপটপে টাইপ করে বা হাড়-হিম-করা গলায় আমাদের সাবধান করে দিত, যাতে না ট্রমাটা আমাদের শরীরের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড এফেক্ট ফ্যালে। খারাপ অতীতটা দেখানোর আগে ওই কথাগুলো নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি আর তার ফলেই ধাক্কা সামলানোর সময় পেয়ে যাই। এ ছাড়া প্রতিদিন ওই তিনটে থেকে তিনটে তিনের সময়টায় আগুন লাগাটা বোঝাতে চাইত। আর সব চেয়ে কষ্টকর অতীত কেন ওই সময়ে দেখাত, সেটা নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না?”

শারীরিক ধকল সামলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। সকালে উঠে আগে গল্পটা লিখতে বসলাম। সত্যি ঘটনার সঙ্গে হালকা করে ফিকশনের রং মিশিয়ে দিলাম। ঝড়ের গতিতে লেখাটা শেষ হয়ে গেল। আমার হাত থেকে এত স্মুদলি কোনো লেখা এর আগে বেরোয়নি। ফাইলটা বিকাশদাকে পাঠিয়েই রণিতকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে বেরোলাম। ছেলেটা প্রচণ্ড শকড। তাও যেতে যেতে আমাকে বলল, “তুই আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া শুরু কর। প্লিজ় ওষুধগুলোও খা মনে করে। অতীত আঁকড়ে বাঁচা যায় না সৌমিক।”

আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। তিনটে পথ। বাঁদিকের রাস্তায় একটা বাস ধরলে পৌঁছোব ডক্টর মিত্রর কাছে। ডানদিকে হাঁটা-পথে পুলিশ স্টেশন। পিছনদিকে আমার বাড়ি ফেরার রাস্তা। একদিকে নিজের সেই মিথ্যে সাজানো গল্প বলে থেরাপি সেশন আর কিছু মানসিক রোগের ওষুধ, যেখানে অতীতটা আবছা হয়ে যাবে, থাকবে না মা। একদিকে সব সত্যি উগরে দিয়ে, অতীতকে ভুলে নতুন পথে হাঁটার সুযোগ, মা-কে ছাড়া। অন্যদিকে আমার ঘর, আমার অন্ধকার অতীত, কিন্তু সেখানেই যে আমার মা, আমার একমাত্র বাসা। কী করব আমি?

Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সৌম্যদীপ দে