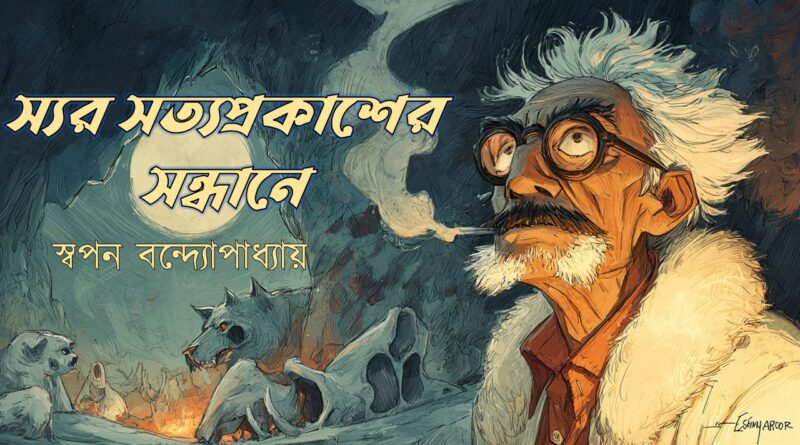

স্যার সত্যপ্রকাশের সন্ধানে

লেখক: স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

[ স্যার সত্যপ্রকাশ রচনার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ]

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, প্রফেসার, আপনি স্যার সত্যপ্রকাশের নাম শুনেছেন?

—তা আর শুনিনি! বললেন প্রফেসার ম্যাকাও, একসময়ে কত কী কাণ্ড ঘটিয়েছেন। বুড়ো হাড়েও নানা বৈজ্ঞানিক অভিযান আর অ্যাডভেঞ্চারের ভেলকি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু শুনেছি, বছর পঁচিশ আগে উনি নাকি টাইম ট্রাভেলে কোনো অতীত দুনিয়ায় হারিয়ে গেছেন।

এই প্রফেসার ম্যাকাওয়ের সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। তিনিও এক খ্যাপাটে বিজ্ঞানী। কিছুদিন আগে তেরো হাজার বছর ভবিষ্যৎ দুনিয়া থেকে টাইম মেশিনে আসা এক বিজ্ঞানী ড. মেডাকের আসার ব্যাপারস্যাপার নিয়ে গল্প আমরা আগেও জেনেছি।

আর এই ঝিমলি চ্যাটার্জিকেও আমরা চিনি। সে-ও এক তরুণী প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রফেসার ম্যাকাওয়ের গত অভিযানে সঙ্গিনী হয়েছিল। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ এখন থাক।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আচ্ছা প্রফেসার, ড. মেডাকের সঙ্গে তো আপনার ভালোই হৃদ্যতা। উনি মাঝে মাঝেই টাইম মেশিনে চড়ে এসে আপনার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যান।

—তোমার আসল বক্তব্যটা কী বলো। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন।

—বলছি, যদি আপনি একবার রিকোয়েস্ট করেন তাহলে ড. মেডাককে তাঁর টাইম মেশিনটা একবার ধার দেবার জন্যে।

—কেন? কী কম্মে শুনি?

—মানে আমরা যদি সেই পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে গিয়ে স্যার সত্যপ্রকাশকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আমি জানি, অনেকেই খুশি হবে।

ঝিমলির কথায় প্রফেসার তাঁর ট্যারা চোখ আরও ট্যারা করে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, টাইম মেশিন পেলেও সমস্যা আছে।

—কী সমস্যা? ঝিমলি বলল, আপনি তো টাইম মেশিন চালাতে পারেন?

—না হে। সমস্যা অন্য জায়গায়।

—কোথায় বলুন? ঝিমলি নাছোড়বান্দা।

—আরে বুঝছ না ক্যান, স্যার সত্যপ্রকাশ হারিয়ে গেছেন, শুনেছি পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায়। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর সময়টা তো কম নয়। সাল-তারিখ নিখুঁত সময়টা না জানলে আমরা পৌঁছোব কী করে?

—হুঁ। এটা একটা সমস্যা বটে। ঝিমলি ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবে, তারপর হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়। বলে, একজন হয়তো এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

—কে তিনি?

—স্বপনবাবু, যিনি স্যার সত্যপ্রকাশের সব চেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর সমস্ত অভিযানের সঙ্গী। এমনকি একবার এইচ জি ওয়েল্সের সেই সময় পর্যটকের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর টাইম মেশিনে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে গিয়ে ওঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেবার পারেননি। তবু সঠিক দিশা তিনিই দেখাতে পারবেন।

—হুঁ। ঠিক বলেছ। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, কিন্তু ভদ্রলোককে পাব কোথায়?

—ওঁর ছোটোমেয়ে রুমকি আমার ছোটোবোনের বন্ধু। সে হয়তো সমস্যার সমাধান করতে পারে।

—বেশ। যোগাযোগ করো। একদিন না হয় যাওয়া যাবে।

***

—রুমকির মাধ্যমেই স্বপনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন প্রফেসার ম্যাকাও এবং ঝিমলি চ্যাটার্জি।

স্যার সত্যপ্রকাশের একান্ত প্রিয় সঙ্গী ছিলেন স্বপনবাবু। তিনি ওদের পরিকল্পনার কথা শুনে বললেন, আপনারা যদি সত্যিই স্যারকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না।

স্বপনবাবু পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের স্যার সত্যপ্রকাশের অবস্থান সময়ের হদিসও দিলেন।

এরপর ঝিমলি যখন স্বপনবাবুকে তাদের যাত্রাসঙ্গী হতে অনুরোধ করল, স্বপনবাবু বললেন, দুঃখিত, আমি আজকাল পঞ্চাশ মিটার পথও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যেতে চাই না, আর এ তো পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত। আপনারা এক কাজ করতে পারেন। বগলাচরণ বাখণ্ডির সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারেন। আপনারা স্যারের সন্ধানে যাবেন শুনে রাজি হতেও পারেন।

যাঁরা সত্যপ্রকাশের কাহিনি পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বগলাচরণ বাখণ্ডিকে মনে রেখেছেন। মানুষটা স্বভাবে ভীতু হলেও, স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে থাকলে নাকি বাঘকেও ভয় পান না। খুবই মজার মানুষ।

স্বপনবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ফেরার পথে ঝিমলি বলল, চলুন প্রফেসার, আমরা একবার বগলাচরণবাবুর সঙ্গে দেখা করি। স্যার সত্যপ্রকাশ ওঁকেও শুনেছি, খুব ভালোবাসতেন। উনি অনুরোধ করলে হয়তো স্যার ফেরার কথা ভাবতেও পারেন।

প্রফেসার ম্যাকাও ঝিমলির যুক্তি মেনে নিলেন।

***

এরপর ওরা দুজন বগলাচরণ বাখণ্ডির ঠিকানা জোগাড় করে গেল বগলাবাবুর বাড়ি।

ডোর বেল বাজাতে যে মানুষটা এসে দরজা খুললেন, তাঁর সঙ্গে স্যার সত্যপ্রকাশের অভিযানসঙ্গী বগলাচরণ বাখণ্ডির চেহারার অনেকটাই অমিল।

সেসব কাহিনিতে বগলাচরণবাবুর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছিল, ‘গঙ্গাফড়িং-এর মতো’ ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু এখন যে মানুষটি দরজা খুলে নিজেকে বগলাচরণ বাখণ্ডি বলে আত্মপরিচয় দিলেন, তাঁর চেহারা ঈষৎ স্থূল, মাথার কিছু চুল পেকেছে। সামনের পাটির ক-টা দাঁত উধাও। কিন্তু দু-চোখের মধ্যে সর্বক্ষণ এক ঝকঝকে কৌতুক।

ভদ্রলোক স্বভাবতই আগন্তুকদের চিনতে পারলেন না। তখন আগন্তুকরা আত্মপরিচয় দিল।

বগলাচরণবাবু প্রফেসার ম্যাকাওকে দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনিও একজন বিজ্ঞানী? একজন তো বহু বছর ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে কতসব কাণ্ডকারখানা করে শেষ পর্যন্ত বিবাগি হয়ে অতীত দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আমরা ঠিক করেছি, সেখান থেকে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনব।

—বলেন কী ম্যাডাম! বগলাবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তা কি সম্ভব?

—অসম্ভব আমরা মনে করছি না, বগলাচরণবাবু, প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, একজন মানুষের পক্ষে যদি পঞ্চাশ হাজার বছর অতীতে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব না হতে পারে।

—আপনি কি টাইম মেশিন আবিষ্কার করে ফেলেছেন নাকি প্রফেসার? বগলাচরণবাবু দু-চোখে একরাশ বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন।

—হ্যাঁ, সব আপনি জানতে পারবেন। কিন্তু সব কথা কি এখানে দাঁড়িয়েই হবে? প্রফেসার ম্যাকাও বললেন।

—সরি, ভেরি সরি। আসলে হঠাৎ বিস্ময়ের ধাক্কা আমার ব্রেনের নিউরনগুলোকে সাময়িক অবশ করে দিয়েছিল। আসুন, ভেতরে আসুন।

ওরা বগলাচরণবাবুর সঙ্গে ওঁর ঘরে গিয়ে বসল। পুরোনো আমলের বাড়ির পুরোনো ঘর যেমন হয়। দেওয়ালের রং ফ্যাকাশে। ঘরে আদ্যিকালের কয়েকটা ফার্নিচার। তবে চোখে পড়ল দেওয়ালজোড়া একটা পোর্ট্রেট। সেখানে স্যার সত্যপ্রকাশের দু-পাশে স্বপনবাবু আর বগলাচরণবাবু টিংটিঙে চেহারা। আগন্তুকরা দেখছে দেখে বগলাবাবু একটু লজ্জা-লজ্জা গলায় বললেন, ওই ছবিটা যেবার আমরা ‘তিব্বতি গুম্ফার রহস্য’ উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম।

এরপর বগলাচরণ বাখণ্ডিকে সবিস্তারে ওদের পরিকল্পনা জানানো হল। এটাও বলা হল, যা করবার, ওরাই করবে। বগলাবাবু শুধু একবার স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে ফেরার অনুরোধ করবেন। পরিচিত কেউ না গেলে স্যার সত্যপ্রকাশ ওদের পাত্তাই দেবেন না।

—এ কথা ঠিক, বগলাচরণবাবু বললেন, স্যার ভীষণ খেয়ালি। যাকে বলে আনপ্রেডিক্টেবল। তবে স্বপনবাবু গেলে, আমার ধারণা, বেশি কাজ হত।

ঝিমলি বলল, শুনেছি, উনি তো একবার গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যার আসেননি। এবার আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা চান্স নিতে চাই।

—আপনি রাজি তো? প্রফেসার ম্যাকাও প্রশ্ন করেন।

—রাজি না হয়ে উপায় আছে, প্রফেসার? স্যারের সঙ্গে জল-স্থল-অন্তরিক্ষে কোথায় না গেছি? ভয়ংকর ভ্যাম্পায়ার দ্বীপেও সঙ্গী হয়েছি। একমাত্র সময় পেরিয়ে অতীত দুনিয়ায় যাওয়া হয়নি। সেটাই-বা বাকি থাকে কেন?

—তাহলে ওই কথাই ফাইনাল রইল। আপনি রেডি থাকবেন। খুব শিগগির আমরা অভিযান শুরু করব।

—তার আগে মহাকালেশ্বর শিবের পুজোটা সেরে নিতে হবে। তিনি ত্রিকালেশ্বর। হর হর মহাদেব!

—বাইরে বেরিয়ে ঝিমলি চ্যাটার্জি মুখ টিপে হেসে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করল, তার আগেই প্রফেসার ম্যাকাও ঝিমলির হাত ধরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন।

***

এরপর সব কিছু ব্যবস্থা সারতে দেরি হল না। ইতিমধ্যে তেরো হাজার বছর ভবিষ্যৎ মানুষ ড. মেডাকের সঙ্গে প্রফেসার ম্যাকাওয়ের দেখা হল। সব শুনে ড. মেডাক তাঁর টাইম মেশিনটা ধার দিতেও আপত্তি করলেন না।

এরপর শুরু হল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অভিযান—বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশের সন্ধানে পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত সময়ে যাত্রা।

দুই

যাত্রা শুরুর আয়োজন শুরু হল প্রফেসার ম্যাকাওয়ের রাজারহাটের সতেরোতলা বিল্ডিং-এর ওপরতলায় তাঁর ফ্ল্যাট-কাম-ল্যাবরেটরিতে।

এখানেই ড. মেডাক ভবিষ্যৎ থেকে টাইম মেশিনে চড়ে এসে দেখা করেন প্রফেসার ম্যাকাওয়ের সঙ্গে। এবারেও তা-ই এসেছেন এবং প্রফেসারের অনুরোধ মেনে তাঁকে তাঁর টাইম মেশিনটা ব্যবহার করতেও দিয়েছেন।

এই অভিযানের পাত্রপাত্রী তিনজন। প্রফেসার ম্যাকাও, ঝিমলি চ্যাটার্জি আর বগলাচরণ বাখণ্ডি। ফোর-সিটার টাইম মেশিনের একটা সিট খালি রাখা হয়েছে স্যার সত্যপ্রকাশকে বসিয়ে ফিরিয়ে আনা হবে—এই ভাবনায়।

তবে টাইম মেশিনের চালকের আসনে বসে প্রফেসার ম্যাকাওকে অনেকক্ষণ যাবৎ পৃথিবীর দ্রাঘিমা-অক্ষাংশ থেকে শুরু করে স্বপনবাবুর দেওয়া হিসাবমতো পঞ্চাশ বছর অতীতের সেই নির্দিষ্ট সময়টা ক্যালকুলেট করে প্রোগ্রামিং করতে হয়েছিল। কারণ ক্যালকুলেশনের এদিক-ওদিক হলে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকশো বছরের পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। তাহলে সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে অবশ্য ড. মেডাকও অনেকটা সাহায্য করলেন।

যাত্রা শুরুর আগে এ অভিযানের রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট ট্রানস্লেটর যন্ত্রটা তিনজনেই দু-কানে বসিয়ে নিল। এটিও দিয়েছেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ড. মেডাক। এর সাহায্যে যে-কোনো ভাষাই অনূদিত হয়ে কানে ঢুকবে এবং তাঁর বলা কথাগুলো যে শুনবে, সেটা তার ভাষায় অনূদিত হয়ে যাবে। এই সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনের জন্য কয়েকটা শটগান, রিভলভার নেওয়া হল। যদিও ঝিমলি চ্যাটার্জি বারবার বলেছে, অতীত দুনিয়ায় এ অস্ত্র নিতান্ত আত্মরক্ষা ছাড়া ব্যবহার করা হবে না। কারণ, সেটা সময় বিবর্তনের বিরুদ্ধে।

এই সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের জ্যাকেট ড. মেডাক যাত্রীদের উপহার দিলেন। এই জ্যাকেট পরিধান করলে শীত-গ্রীষ্ম কিছুই মাত্রাতিরিক্ত অনুভব হবে না। ড. মেডাক বললেন, এটা আপনাদের পরতে বলব, কারণ পৃথিবীর যে সময়টা আপনারা যাচ্ছেন, সেটা পৃথিবীর তুষার যুগের শেষ পর্ব। তখনও পৃথিবী খুব শীতল। এই পোশাক পৃথিবীর (আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনাদের) কাজে লাগতে পারে। আরও নেওয়া হল অন্তত সাত দিনের জন্য ড্রাই ফুড। কারণ, সে সময়ের খাদ্য যে মুখে রুচবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

***

যাত্রা শুরুর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। সেইমতো প্রফেসার ম্যাকাওয়ের সতেরোতলার ফ্ল্যাটে ঝিমলি চ্যাটার্জি পৌঁছে গেল। কিন্তু বগলাচরণ বাখণ্ডির দেখা নেই। রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ল প্রফেসার। মোবাইলে বারবার ফোন করেন, কিন্তু ওদিকের মোবাইল ফোন সুইচড অফ। ম্যাকাও রীতিমতো রেগে গেলেন। তাঁর ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হয়ে গেল। বললেন, এমন খ্যাপা লোককে সঙ্গী করাই ভুল হয়েছে। স্বপনবাবুর কথায়…

কিন্তু প্রফেসারের কথা শেষ হল না, তার আগেই বগলাবাবু এসে ঢুকলেন। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, হাতে এক চুপড়ি পুজোর প্রসাদ—প্যাঁড়া আর জবা ফুল। সবার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, এত বিশাল একটা অভিযান। তার আগেই ভোরবেলায় কালীঘাটে গিয়ে মা কালীকে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে এলাম। বলতে বলতে কারও উত্তরের অপেক্ষা না করেই সকলের কপালেই জবা ফুল ঠেকিয়ে একটা করে প্রসাদি প্যাঁড়া হাতে দিলেন। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ড. মেডাকও বাদ গেলেন না।

***

এরপর ড. মেডাকের কাছে বিদায় নিয়ে তিন যাত্রী টাইম মেশিনে উঠে বসল।

এই টাইম মেশিন বা সময়যানের বর্ণনা আগের গল্পে দিয়েছি। তাও আর-একবার সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো।

ওটা বাইরে থেকে দেখতে ফোর-সিটার চারচৌকো গাড়ির মতো। স্বচ্ছ ধাতুর কভার দেওয়া। অর্থাৎ ভিতর থেকে যেমন বাইরের দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি বাইরে থেকেও ভেতরটা দেখা যায়। সময়যানের নীচে চার চাকা আছে। আবার দু-পাশে দুটো ডানার মতো গুটিয়ে আছে। অর্থাৎ প্রয়োজনে মাটিতে চলতে পারবে, আবার আকাশেও উড়তে পারবে। গাড়ির মাথায় ছোট্ট অ্যান্টেনা। আর সময়যানের রং? যখন যেখানে থাকে, আশপাশের রঙের সঙ্গে মিশে যায়।

এবার যাত্রা শুরুর পালা। এটা ড্রাইভ বা অপারেট করার কৌশল আগে থেকেই শিখে নিয়েছেন প্রফেসার ম্যাকাও। সুতরাং অসুবিধে হল না।

আগে থেকেই ডেট আর ডেস্টিনেশন ঠিক করা ছিল। প্রফেসার ম্যাকাও টাইম মেশিনের ড্রাইভিং সিটে বসে শেষ মুহূর্তে আর একবার সব কিছু চেক করে লিভারে চাপ দিয়ে টাইম মেশিন সচল করলেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আশপাশের সব দৃশ্য মুছে গেল।

এখন সামনে খোলা প্রান্তর। সূর্যটা ক্ষণেক্ষণে পুবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। চাঁদ উঠছে, ডুবছে।

একসময় টাইম মেশিনের দু-দিকের ডানা খুলে গেল। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে উড়ে চলল আকাশপথে। ডেস্টিনেশন উত্তর-পশ্চিম গোলার্ধে। আধুনিক উত্তর ইংল্যান্ডের এক পাহাড়ি প্রান্তর। সেখানেই নাকি এইচ জি ওয়েল্স সাহেবের সময় পর্যটক তাঁর টাইম মেশিনে চাপিয়ে রেখে এসেছিলেন স্যার সত্যপ্রকাশকে।

এবার সেই লক্ষ্যেই অতীত দুনিয়ায় ছুটে চলেছে ড. মেডাকের তৈরি টাইম মেশিন। শুধু সময়ান্তরে নয়, স্থানান্তরেও বটে।

একসময় সময়যান মাটিতে নেমে এল। ক্ষণেক্ষণে বদলে যাচ্ছে এখানকার প্রকৃতি। রুক্ষ ঊষর (প্রান্তর)। আশপাশের পাহাড়ি উপত্যকা ঢাকা পড়ল বরফে।

এই দৃশ্যপটের মধ্যেই একসময়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ড. মেডাকের টাইম মেশিন। এর অর্থ ওরা ওদের নির্দষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেছে।

প্রফেসার ম্যাকাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নামলেন না। অন্যদেরও নামতে দিলেন না। আগে সবাইকে পরিয়ে দিলেন অক্সিজেন মাস্ক। পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের হিম যুগের প্রকৃতির সঙ্গে একবিংশ শতকের মানুষের শরীরকে অভ্যস্ত করতে কিছুটা সময় আর সতর্কতার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

সময়যানে বসেই দেখা গেল, ওরা একটা হালকা বরফ-ঢাকা পাহাড়ি উপত্যকায় এসে পৌঁছেছে। আশপাশে টিলা। ছোটো ছোটো পাহাড়।

প্রফেসার ম্যাকাও টাইম মেশিনটি একটা টিলার পাশে সুরক্ষিত স্থানে রাখলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে ঝিমলি চ্যাটার্জি এবং বগলাচরণ বাখণ্ডি বেরিয়ে এলেন টাইম মেশিনের ভিতর থেকে।

এ সময়ে এখানে এক মনোরম প্রভাত। পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীর বরফ যুগের এক উজ্জ্বল প্রভাতে পৌঁছেছে ওরা তিনজন।

পুব আকাশে উদিত হচ্ছে সূর্য। তুষার পাহাড়ের মাথায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা রঙের সূর্যরশ্মি।

বগলাচরণবাবুই প্রথম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, মশাই, কোথায় লাগে দার্জিলিং! কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের দৃশ্য। এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

অন্য দুজন কোনো কথা বলল না। ওরাও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীর আশ্চর্য সুন্দর সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখে।

কতটা সময় এভাবে কেটেছে, ওরা নিজেরাই জানে না। হঠাৎ ভয়ংকর এক গর্জন আর চিৎকার শুনে ওদের চমক ভাঙল।

একটু দূরে এক পাহাড়ি উপত্যকায় এক ভয়ানক দৃশ্য।

বিশাল হাতির মতো জানোয়ার। হাতির দ্বিগুণ তার আকার। সারা শরীর বড়ো বড়ো সাদা লোমে ঢাকা। মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি সাদা দাঁত। তাকে আক্রমণ করেছে কয়েকটি দ্বিপদ জীব।

ওই দ্বিপদ জীবের চেহারা অনেকটা মানুষের মতো হলেও অনেক পার্থক্য।

ওরা আকারে খর্বকায়। হাইট পাঁচ ফুটের বেশি নয়। শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। পা দুটো বাঁকা। ঊরুর তুলনায় পায়ের নীচের অংশ ছোটো। মাথা শরীরের অনুপাতে অনেক বড়ো। চোয়াল চওড়া। কোটরগত চক্ষু। ছোট্ট ঢালু কপাল। ঘাড়ও ছোটো।

বগলাবাবু ওদের দেখে পাশ থেকে বলে উঠলেন, ও কোন জাতের জন্তু, প্রফেসার? মানুষের মতো নয়, আবার ওরাং ওটাংও বলা যাবে না।

—ওরা নিয়ানডারথাল ম্যান। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, পঞ্চাশ হাজার বছর অতীতে পৃথিবীতে ওরা ছিল, সেই সময়ে এসে আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি।

—আর ওই যে হাতির মতো বিশাল লোমওয়ালা জন্তুটা, ওর নাম ম্যামথ। পৃথিবীর হিম যুগে ওদের অবস্থান ছিল। হাতিদের পূর্বপুরুষ বলা যায়, তা-ই না প্রফেসার? বলল ঝিমলি চ্যাটার্জি।

—ঠিক বলেছ। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন। বগলাবাবু চোখ দুটো বড়ো করে বললেন, হাইলি সারপ্রাইজ়িং।

ওদিকে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছে। ওই প্রায়-মানুষদের দল চারদিক থেকে ওই বিশাল ম্যামথকে ঘিরে আক্রমণ করেছে।

ওইরকম যুদ্ধ আধুনিক কোনো মানুষ কোনোদিন দেখেনি।

আক্রমণকারী নিয়ানডারথাল প্রায়-মানুষরা হাড় আর পাথরের হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই দানব হাতি ম্যামথের ওপরে। একদল হাড়ের বর্শায় খোঁচাচ্ছে। একদল বড়ো বড়ো পাথর ছুড়ছে। কয়েকজন ওর পিঠে চড়ে তার শরীরটা হাড় আর ছুঁচোলো পাথরের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করছে। এ অবস্থায় সেই দানব জন্তুটার সে কী ভয়ংকর গর্জন। তার সঙ্গে মিশেছে প্রায়-মানুষদের চিৎকার।

জনা দুয়েক প্রায়-মানুষ তো ওই ম্যামথের ভারী পায়ের তলায় চাপা পড়ে পিষ্ট হয়ে মরল। তবু অন্যরা লড়াই ছেড়ে পিছু হটল না।

এভাবে এক ভয়ংকর দানব ম্যামথের সঙ্গে একদল প্রায়-মানুষের লড়ই চলল দীর্ঘ সময়। তারপর একসময় সেই ম্যামথ হার মানল সমবেত নিয়ানডারথাল ম্যানের জেদের কাছে।

ম্যামথটা আর খাড়া থাকতে পারল না। মর্মভেদী মরণ-আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল পাহাড়ি উপত্যকায়।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ের আনন্দে চিৎকার করে সেই প্রায়-মানুষরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতপ্রায় ম্যামথটার ওপরে। হাতের হাড়ের অস্ত্র ও পাথুরে কুড়ালের সাহায্যে সেই মুমূর্ষু ম্যামথের দেহটা খণ্ড খণ্ড করে কাটতে শুরু করল। তারপর সেইসব খণ্ড বয়ে নিয়ে চলে গেল সামনের পাহাড়টার আড়ালে।

এতক্ষণ তিন আগন্তুক রুদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল এই অবর্ণনীয় দৃশ্য।

এবার ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, প্রফেসার, আমরা পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায় পৌঁছেছি এ কথা ঠিক, কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশকে খুঁজে পাব কী করে?

বিঃ দ্রঃ- সাদা ম্যামথকে উলি ম্যামথ (woolly mammoth) বা সাইবেরিয়ান ম্যামথও বলে।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, আমিও সেটাই ভাবছি। টাইম মেশিনে যদি আমাদের টাইম ক্যালকুলেশনে কিছুমাত্র ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে তো স্যারকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে।

বগলাবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, বাই জোভ! তেমন সম্ভাবনা আপনার মনে হচ্ছে নাকি মশাই?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। সেটা শিয়োর হবার জন্যে আমাদের আর-একবার টাইম মেশিনে ঢুকতে হবে।

কিন্তু ওরা পিছু ফেরার আগেই এক অমানুষিক গর্জন শুনল। তাকিয়ে যা দেখল, রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যথেষ্ট।

ওরা দেখল একটু আগে দেখা সেই নিয়ানডারথাল ম্যানদের কয়েকজন। হাতে ছুঁচোলো হাড়ের বর্শা আর পাথরের কুঠার। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দু-চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও হিংস্রতা।

ওই প্রায়-মানুষদের বড়ো বড়ো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। নিশ্বাস ফেলছে ঘনঘন। ওরা ওদের বেঁটে ঝোঁকানো শরীর নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে।

বগলাবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই মরেছে! ওরা আমাদের মেরে টুকরো করে চিবিয়ে খাবে।

প্রফেসার বললেন, তার আগেই আমি ওদের শেষ করে দেব। বলতে বলতে বন্দুক বার করলেন।

—না, প্রফেসার। বাধা দিল ঝিমলি চ্যাটার্জি, আমরা এখানে রক্তপাত করতে পারি না। সেটা সময়গতির বিরুদ্ধে যাওয়া হবে।

—কিন্তু তাহলে যে ওরাই আমাদের আক্রমণ করে খুন করবে। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, ওদের শরীরে অসুরের বল।

—তাহলে কি মশাই বাঁচবার কোনো উপায় নেই? বগলাবাবু কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন।

—হ্যাঁ, উপায় একটাই আছে—এ কথা বলে প্রফেসার ম্যাকাও তাঁর বন্দুকটা আকাশের দিকে তাক করে দুবার গুলি ছুড়লেন, গুড়ুম… গুড়ুম…

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। ওই নিয়ানডারথালের দল থমকে দাঁড়াল। মনে হল, ওরা ভয় পেয়েছে। বলাই বাহুল্য। বন্দুকের আওয়াজ পঞ্চাশ হাজার অতীতের প্রায়-মানুষরা ভাবতেও পারত না।

আর তখনই দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

একটু বাদেই দেখা গেল, উপত্যকার অন্যদিক থেকে ছুটে আসছে এক ঘোড়সওয়ার। তার চেহারা নিয়ানডারথালদের মতো হলেও কিছুটা পার্থক্যও আছে। তার চোখ দুটো অত হিংস্র নয়। পরনে ভালুকের চামড়ার পোশাক! গলায় হাড়ের মালা। আর মাথায় সম্ভবত কোনো বন্যজন্তুর মাথার খুলি টুপির মতো বসানো।

ঘোড়াটাও আধুনিক ঘোড়ার মতো নয়। বন্য ঘোড়া। বাতাসে উড়ছে বড়ো কেশর। ঘোড়ার কোনো বল্গা নেই। আগন্তুক এক হাতে ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ঘোড়সওয়ার কাছাকাছি এসে এই তিনজনের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা নিয়ানডারথালদের উদ্দেশে একটা হুংকার ছাড়ল। প্রফেসার ম্যাকাও এবং তাঁর সঙ্গীদের ট্রানস্লেটর যন্ত্র জানিয়ে দিল তার হুংকারের অর্থ—দাঁড়াও।

এরপর সেই ঘোড়সওয়ার প্রফেসার ম্যাকাও এবং তার সঙ্গীদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ইশারা করল। বুঝতে অসুবিধে হল না, সে ওদের তাকে অনুসরণ করতে বলছে।

বগলাবাবু ভীতভাবে বললেন, ওর সঙ্গে যাবেন না প্রফেসার। ওর মতলব ভালো মনে হচ্ছে না।

—কিন্তু ওর মতলবটা যে কী, সেটা তো জানা দরকার। কী বলো ঝিমলি?

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আমারও তা-ই মনে হয়। আমরা তো বিপদ ঘাড়ে নিয়েই এখানে এসেছি।

—তা ছাড়া সঙ্গে আমাদের আধুনিক অস্ত্র আছে। একেবারে চরম বিপদে পড়লে সে অস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করব না, সে তুমি যা-ই বলো, ঝিমলি। প্রফেসার বললেন।

বগলাচরণবাবু বললেন, এটা আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন প্রফেসার। সেল্ফ ডিফেন্স ইজ় আওয়ার বার্থ রাইট।

এরপর আর কথা চলে না। ওরা তিনজন ওই ঘোড়সওয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। সে পিছু ফিরে ঘোড়াটাকে ধীর গতিতে চালনা করল। ওরা তাকে অনুসরণ করল।

তিন

বেশ কিছুটা পথ চলার পর বাঁদিকের টিলাটা পার হতেই একটা পাহাড় চোখে পড়ল। সেখানে বেশ বড়ো একটা পার্বত্য গুহা।

ঘোড়সওয়ার সেদিকেই এগিয়ে চলেছে।

গুহার অনেকটা কাছাকাছি ওরা পৌঁছে গেল।

দেখা গেল, গুহামুখ পাহারা দিচ্ছে ভয়ানক হিংস্র চেহারার লোমশ এক বন্য কুকুর। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা। আগন্তুকদের দেখে সে দু-পাটি দাঁত বার করে হিংস্রভাবে গরগর করে উঠল।

এ দৃশ্য দেখে বগলাবাবু তো সেখানে দাঁড়িয়েই ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন আর কাঁপা গলায় রামনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।

পরে বগলাবাবুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ওই অবস্থায় উনি রামনাম করছিলেন কেন? বগলাবাবু সটান উত্তর দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ হাজার অতীত মানে তো এখানে সবাই ভূত। তাই ভূতেদের দাওয়াই রামনাম উচ্চারণ করেছি।

এ কথা শুনে প্রফেসার ম্যাকাওয়ের মতো বেরসিক বিজ্ঞানীও হোহো করে হেসে উঠেছেন।

যা-ই হোক, সে অবস্থায় ওদের সবাইকেই সেখানে দাঁড়াতে হল এবং ওদের পথপ্রদর্শক চিৎকার করে সম্ভবত তার উপস্থিতি জানাল।

তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

সেই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। না, এখানকার নিয়ানডারথাল কুলের অবয়বের সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। দিব্যি আধুনিক মানুষের মতো চেহারা।

মাথায় ধপধপে সাদা বিরল কেশ। একগাল সাদা দাড়ি প্রায় বুক ছুঁয়েছে। উজ্জ্বল দু-চোখের দৃষ্টি। পরনে বড়ো বড়ো লোমওয়ালা চামড়ার পোশাক। মুখে স্মিত হাসি। এসে দাঁড়ালেন তিন আগন্তুকের সামনে।

দেখা গেল, মানুষটা গুহা থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের পথপ্রদর্শক ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে ওঁকে অভিবাদন জানাল। আর সেই ভয়ংকর কুকুরটা গুহাবাসীদের কাছে গিয়ে কেমন যেন আদর-মাখা স্বরে ডাকতে লাগল।

তিনিও কুকুরটার সামনের দু-পা তুলে আদর করলেন, তারপর ঘোড়সওয়ারকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। সেই ঘোড়সওয়ার আর-একবার তাঁকে একই রকমভাবে অভিবাদন করে চলে গেল।

তারপর সেই আশ্চর্য মানুষটা ঝরঝরে বাংলা ভাষায় বললেন, তোমরা এসেছ, একটু আগেই সে খবর পেয়েছি, তাই মহেন্দ্রকে পাঠিয়েছিলাম।

প্রফেসারের টিমের বিস্ময় তখনও কাটেনি। তাঁরা সকলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। শুধু মনের মধ্যে গুঞ্জন উঠতে লাগল, তবে কি ইনিই… ইনিই… কিন্তু…

তিনি এবার বগলাচরণ বাখণ্ডির দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা দুজন আমায় না চিনলেও তোমার তো আমায় চেনা উচিত ছিল, বগলাচরণ।

বগলাচরণ বাখণ্ডির এবার আনন্দে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। বললেন, স্যার, সত্যিই আমরা আপনাকে স্বচক্ষে দেখছি? বলতে বলতে বোধহয় বগলাবাবু স্যার সত্যপ্রকাশকে প্রণাম করার উদ্দেশ্যেই ওঁর দিকে দু-পা এগোতেই সেই ভয়ংকর কুকুরটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ‘ঘ্যাঁক’ করে উঠল আর বগলাবাবু ‘ওরে বাবা’ বলে একলাফে পিছিয়ে এলেন।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, ভয় নেই। এমনিতে ও যত হিংস্রই হোক, আমি না বললে কারও ক্ষতি করে না। নিয়ানডারথাল যুগে এই ভয়ংকর বন্য কুকুরটাই আমার সর্বক্ষণের বডিগার্ড বলতে পারো। আর এরাই মানুষের প্রথম বন্ধু, তা তো তোমরা জানোই। কুকুর প্রভুভক্ত জীব।

এবার ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আপনার শেষ অভিযানের কাহিনিতে পড়েছিলাম এইচ জি ওয়েল্সের সময়-পর্যটকের টাইম মেশিনে চড়ে স্বপনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনিও আপনার পোষ-মানানো এই ভয়ংকর কুকুরটাকে দেখেছিলেন। আপনি এর নাম দিয়েছিলেন ‘কালুয়া’, তা-ই তো?

—তুমি ভুল করছ, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, স্বপন এসেছিল তিরিশ বছর সময় আগে। একটা কুকুরের আয়ু অত নয়। এটাও আমার পোষ-মানানো একটা বন্য কুকুর। এর নাম দিয়েছি ‘বাহাদুর’। বলতে বলতে সেই ভয়ংকর কুকুরটার মাথায় আদরের হাত বুলোতে লাগলেন। কুকুরটাও কুঁইকুঁই শব্দ করে আদর উপভোগ করতে লাগল।

—কী বলছেন স্যার! প্রফেসার ম্যাকাওয়ের ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হল, স্বপনবাবু তিরিশ বছর আগে এসেছিলেন? বলছেন কী স্যার?

—হ্যাঁ, প্রফেসার। তোমরাও টাইম মেশিনে এসেছ, বুঝতে পারছি, কিন্তু সময়টা আমার জীবনের তিরিশ বছর পরে।

সেইজন্যেই কি স্যার সত্যপ্রকাশের এই পরিবর্তন? বৃদ্ধ এই বিজ্ঞানীকে আরও বৃদ্ধ চেহারায় দেখতে পাচ্ছে আগন্তুকরা।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, প্রফেসার, এর অর্থ টাইম মেশিনের ডেস্টিনেশন ঠিক থাকলেও টাইম অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক হয়নি।

প্রফেসার ম্যাকাও মাথা নেড়ে বললেন, তা আর অস্বীকার করি কী করে? কিন্তু তবুও এসে স্যারকে দেখতে পেয়েছি, এটাই আমাদের সৌভাগ্য।

বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন, তাহলে তো হিসেবমতো স্যারের বয়স এখন শতবর্ষের দোরগোড়ায়। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না।

স্যার সত্যপ্রকাশ বগলাবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, বগলা, তুমিও এখানে থেকে যাও-না। এখনকার এই দূষণমুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনায়াসে একশো বছর পার করে ফেলবে।

বগলাবাবু বললেন, রক্ষে করুন স্যার। তার আগেই ওই হাফ-মানুষদের কবলে শিয়োর মারা পড়ব।

সবাই হেসে উঠল। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, আর এখানে দাঁড়িয়ে কথা নয়। তোমাদের আমি আমার গুহা-আবাসে স্বাগত জানাচ্ছি।

কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশের কথা শেষ হল না, তার আগেই পাশের একটা গুহা থেকে এক নিয়ানডারথাল শিশু ছুটে এল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই হাসতে হাসতে সেই ভয়ংকর কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখের মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল।

আগন্তুকরা এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেও দেখা গেল, কুকুরটার কণ্ঠ থেকে আদুরে স্বর বেরুল এবং ওরা দুজন দিব্যি খেলা করতে শুরু করল।

আর তারপরই ওই প্রজাতির এক নারী বেরিয়ে এল পাশের গুহাটা থেকে। সম্ভবত ওই দুরন্ত শিশুটির মা। সে এসে চেষ্টা করতে লাগল তার শিশুকে কুকুরটার কাছ থেকে সরিয়ে আনতে। কিন্তু ওরা তখন খেলায় মত্ত। মা তখন ফিরে তাকাল স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে। তার দু-চোখে করুণ আর্তি। যেন বলতে চায়—আপনি ওই শিশুকে সরিয়ে আনুন বুনো কুকুরটার সামনে থেকে। যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ-মমতার রূপ বদল হয়নি।

স্যার সত্যপ্রকাশ বোধহয় বুঝলেন। তিনি কুকুরটার দিকে তাকিয়ে একটা ধমক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা খেলা ছেড়ে থমকে গেল। এরপর তিনি শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মায়ের মুখে তখন কৃতজ্ঞতার হাসি। সে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার গুহার দিকে চলে গেল।

স্যার সত্যপ্রকাশ বগলাচরণ বাখণ্ডির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো জানো বগলাচরণ, যখন তোমাদের পৃথিবীতে ছিলাম, নিজের স্ত্রী-পুত্র আমাকে স্বাভাবিক মানুষ মনে করেনি। পাগল ভেবে আমাকে পাগলাগারদে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে এসে খুঁজে পেয়েছি আমার এক মেয়ে আর নাতিকে।

—কী বলছেন স্যার! ওই কেলে কুচ্ছিত হাফ-হনুমানটাকে আপনি নাতি পাতিয়েছেন?

বগলাচরণবাবুর এ কথায় স্যার সত্যপ্রকাশ রাগ করলেন না। বললেন, আমি আমার এই নাতির নাম দিয়েছি সর্বদমন। আর মেয়ে পৃথা। ওর বরের নাম আমি দিয়েছি উদয়ন। আর আমার যে ঘোড়সওয়ার তোমাদের আমার কাছে নিয়ে এল, সে এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর আধা-মানুষদের লোকাল ট্রাইবের নেতা। ওর নাম মহেন্দ্র। কী বগলাচরণ, নামগুলো পছন্দ হল?

বগলাবাবু কিছু বলার আগে ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, এদের মধ্যে একটা নাম আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সর্বদমন। তিনি মহাভারতে মহারাজ দুষ্মন্তর পুত্র ভরত, যার নামে হয়েছে ভারতবর্ষ।

স্যার সত্যপ্রকাশ ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঃ! তোমার সময়কালে এসব খবর তো কেউ রাখে না। জানতেও চায় না। খুশি হলাম।

বগলাবাবু বললেন, কিন্তু এই কেলে কুচ্ছিত হাফ-মানুষদের আপনি এমন সব সুন্দর নাম রেখেছেন? আমি অবাক হচ্ছি।

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, বগলাচরণ, মনে রেখো, তুমি যাদের হাফ-মানুষ বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছ, তারাই তোমাদের সভ্য মানুষদের পূর্বপুরুষ।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, বগলাচরণের কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না, স্যার।

—না, না। বগলাকে কি আমি কম দিন চিনি? স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, কিন্তু আর এখানে নয়, আমার গুহা আবাসে চলো। সেখানে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হবে। সব কথা শুনব।

চার

তিন আগন্তুক। স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর গুহা আবাসে ঢুকল।

প্রথমটা দেখে কোনো আদি মানবের আশ্রয় বলেই মনে হয়। পাথরের একটা উঁচু স্ল্যাবকে খাটের মতো বানানো হয়েছে। তার ওপরে নরম চামড়ার চাদর পাতা। এ ছাড়া গুহাঘরে রয়েছে লোমওয়ালা চামড়ার পোশাক, জুতো। আরও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ বগলাচরণ বাখণ্ডি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিম্ আশ্চর্যম্! এখানে স্যারের বিজ্ঞান বাক্সোটাও রয়েছে।

হ্যাঁ। গুহাঘরের একপাশে রয়েছে স্যার সত্যপ্রকাশের সেই বিখ্যাত ‘বিজ্ঞান বাক্সো’, যাকে বিজ্ঞানের একটা জাদু বাক্সোও বলা যেতে পারে।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, হ্যাঁ, বগলাচরণ। তবে এটা জেনে রাখো, একান্ত প্রয়োজন না হলে আমি ওটা কাজে লাগাই না। আমি এখানে এদের মতোই যথাসম্ভব জীবনযাত্রা নির্বাহ করি।

—‘যস্মিন দেশে যদাচার’, তা-ই তো স্যার? ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, এর আগের বারে আপনি কথাটা আপনার প্রিয় স্বপনবাবুকে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, এবার ফোকলা মুখে একগাল হাসলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

ইতিমধ্যে পুবের সূর্য মাথার ওপরে উঠে পড়েছে।

এ সময় কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই নিয়ানডারথাল রমণীকে গুহাঘরে ঢুকতে দেখলাম। ওর হাতে বোধহয় কোনো জন্তুর মাথার খুলির হাড়কে বাটির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। সেই খুলি-বাটিতে রোস্ট-করা মাংসজাতীয় কিছু নিয়ে এসে স্যার সত্যপ্রকাশের সামনে রেখে গেল।

স্যার সত্যপ্রকাশ অতিথিদের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা আমার মধ্যাহ্নভোজের আহার। আজ সকালে যে ম্যামথটা ওরা শিকার করেছে, তারই কিছুটা মাংস আমার জন্যে পাঠিয়েছে। তবে আমার মেয়ে পৃথা চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে সেই মাংস আরও সিদ্ধ করে নুন দিয়ে কিছুটা সুস্বাদু করে দিয়েছে।

বগলাচরণ বাখণ্ডি চোখ বড়ো করে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এই মাংস আপনি খাবেন?

—হ্যাঁ, খেতে হয়। না খেলে, তোমাদের এই পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায় বাঁচব কী করে হে?

ঝিমলি চ্যাটার্জি হেসে বলল, বুঝেছি স্যার, ‘যস্মিন দেশে যদাচার’।

—ঠিক বলেছ। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তা তোমাদেরও মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়েছে। একটু টেস্ট করে দেখবে নাকি?

বগলাবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, আমাদের সঙ্গে ড্রাই ফুড আছে, স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না।

—যাক, বাঁচালে। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, জানি, এ জিনিস তোমাদের মুখে রুচবে না। তবে আমার সঙ্গে ফুড ট্যাবলেটও আছে। প্রয়োজনে নিতে পারো। জানো তো, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে।

এরপর ওরা সবাই খেতে খেতে কথা বলতে লাগল। প্রফেসার ম্যাকাও এখানে আসার এবং উদ্দেশ্যের কথাও জানালেন। স্যার সত্যপ্রকাশকে একবিংশ শতকের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনতে শুনতে স্যার সত্যপ্রকাশ একটু সময় যেন আনমনা হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমাদের শেষ কথাটার উত্তর পরে দেব। তবে আপাতত আমার এখানে অনেক কাজ।

—আপনার এখানে কী কাজ, স্যার? বগলাচরণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, ’হারিয়ে গেলেন স্যার সত্যপ্রকাশ’ কাহিনিতে পড়েছি, আপনি পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে পৌঁছে আদিম প্রায়-মানুষগোষ্ঠীর এক অংশকে প্রথম আগুন জ্বালতে শিখিয়েছিলেন। মানব ইতিহাসের এত্ত বড়ো আবিষ্কারের ঘটনার কথা আগে কেউ কোনোদিন লিখে রাখেনি।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একের পর এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার করেছে প্রায়-মানুষের দল। মানবসভ্যতার পথে সেগুলো এক-একটা পদক্ষেপ। কে লিখে রেখেছে সেইসব ইতিহাস? লিখে রাখা সম্ভবও ছিল না।

ইতিমধ্যে ওদের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। এবার স্যার সত্যপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার এ সময়ের সব থেকে ইনটারেস্টিং জিনিস যদি দেখতে চাও তো এসো আমার সঙ্গে।

সবাই কৌতূহলী হল এবং স্যারের সঙ্গে তাঁর গুহা আবাস থেকে বেরিয়ে তার পাশের একটা গুহায় গিয়ে ঢুকল।

সেই গুহাটার সামনে তখন স্যারের পাতানো প্রায়-মানব নাতি সর্বদমন স্যারের পোষা কুকুর বাহাদুরের পিঠে চড়ে তার সঙ্গে খেলা করছিল।

স্যার সত্যপ্রকাশ ঢুকলেন সেই গুহাঘরে।

***

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। সুতরাং গুহাঘরের মধ্যে আলো কমে এসেছে। কিন্তু তা পূরণ করার জন্য সেখানে জ্বালানো রয়েছে চর্বির আগুন। সেই আগুনের দীপ্তিতে সমস্ত গুহাটি আলোকিত। আর সেই আলোয় আগন্তুকদের চোখে পড়ল এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এই গুহার প্রতিটি দেওয়ালে আঁকা রয়েছে অপূর্ব সব রেখাচিত্র। কোনোটা ছুটন্ত হরিণ, ম্যামথ শিকারের দৃশ্য, খড়্গ বাগিয়ে এগিয়ে আসছে গন্ডার, নিয়ানডারথাল মানুষদের শিকার যাত্রা। আরও কত কী।

এখনও এক নিয়ানডারথাল তরুণ গুহার দেওয়ালের একদিকে লতাপাতা আর রক্তরসে তৈরি রং হাড়ের ওপর লোম-জড়ানো তুলির সাহায্যে নতুন নতুন চিত্র এঁকে চলেছে।

আর গুহার মেঝেতে বসে সেই নারী, যাকে স্যার সত্যপ্রকাশ পালিতা কন্যা পরিচয় দিয়েছিলেন—সে নরম পাথর গুঁড়িয়ে লতাপাতা, পুষ্পরস এবং তরল রক্ত মিশিয়ে তৈরি করছে তরল রং। পুরুষটি সেই রঙের সাহায্যেই গুহার দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলছে সব অসাধারণ চিত্র। এই প্রায়-মানুষদের দৈনিক জীবনযাপনের স্বাক্ষর।

প্রাচীন এইসব গুহাচিত্রের সঙ্গে পরিচিত ঝিমলি চ্যাটার্জি এবং তার সঙ্গীরা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গম পাহাড়ি গুহায় আধুনিক যুগেও আদিম মানুষের আঁকা সেইসব অতীত যুগের অসাধারণ গুহাচিত্র দেখা যায়। আধুনিক পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরাও অনেক ক্ষেত্রে হার মানেন সেইসব প্রাচীন গুহাচিত্রকরের নিপুণতার কাছে।

বেশ কিছুটা সময় আগন্তুকরা আবিষ্ট হয়ে সেইসব চিত্র এবং চিত্রকরকেও দেখতে লাগল। এরপর স্যার সত্যপ্রকাশ হেসে বললেন, আর এখানে দাঁড়িয়ে শিল্পীর তন্ময়তা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। চলো, আমরা ফিরে যাই আমাদের গুহা আবাসে।

***

গুহাঘরে ঢুকে প্রফেসার ম্যাকাওই প্রথম কথা বললেন, স্যার, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। এখন তো হিম যুগ চলছে। এ সময়ে পাহাড়, গাছপালা সবই বরফে ঢাকা। তাহলে ছবি আঁকার রং তৈরির প্রয়োজনীয় লতাপাতা জোগাড় হয় কী করে?

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, প্রফেসার, কথাটা তুমি ভুল বলোনি। তবে এখন চলছে হিম যুগের শেষ পর্ব। পাহাড়, উপত্যকার বরফ গলতে শুরু করেছে। পাহাড়ের চাঙড়ের আড়ালে কিছু কিছু অংশে নতুন করে গাছপালা, লতাগুল্ম জন্মাচ্ছে। উদয়ন খুব কষ্ট করে সেগুলো সংগ্রহ করে আনে।

ঝিমলি বলল, এর আগের বারে স্বপনবাবু টাইম মেশিনে এসে এই শিল্পী-দম্পতিকেই দেখে তা লিখেছেন।

—আবার ভুল করছ ঝিমলি, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, স্বপন এসেছিল সময়ের হিসেবে তিরিশ বছর আগে। ওরা তখন দেখেছিল উদয়নের বাবা-মা-কে। উদয়নের তখনও জন্মই হয়নি।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, এদের আগুন জ্বালানো শেখানোর মতো শিল্পকর্মও কি আপনারই দান?

—না, প্রফেসার। কিছু কিছু জিনিস বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসে। তবে কয়েকটা কাজ আমি করেছি। ইতিহাসের সূত্রকে জুড়ে দেবার জন্য।

—কী কাজ, স্যার? প্রফেসার ম্যাকাও জিজ্ঞেস করলেন।

—অত ব্যস্ত কেন, প্রফেসার? এত কষ্ট করে যখন সময়ের পথ ধরে এতদূরে এসেছেন, সব জানতে পারবেন। এখন আমি বলব, আপনারা তিনজন বরং গুহার বাইরে একবার গিয়ে এ সময়ে বিশ্বপ্রকৃতির আসল রূপটা দর্শন করুন। সূর্য ডুবেছে। আজ পূর্ণিমা। একটু বাদেই চাঁদ উঠবে। আমি চাই, আপনাদের পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত প্রকৃতির সেই রূপ আপনারা উপভোগ করুন। তারপর আমাদের বেরুতে হবে।

—কোথায়, স্যার? বগলাচরণ প্রশ্ন করেন।

—পরের কথা পরে, বগলাচরণ। পরের কথা আগে জানতে নেই। জানো না তুমি? বললেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

***

ওরা তিনজন গুহার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে প্রকৃতির এক অনির্বচনীয় রূপ।

আকাশে থালার মতো বড়ো উজ্জ্বল চাঁদ। তার বুকের কলঙ্ক শশকটাও স্পষ্ট। আর যে চাঁদের শুভ্র আলোক যেন ঝরনাধারার মতো নেমে এসেছে ধরাপৃষ্ঠে। আশপাশে হালকা তুষার-ঢাকা পাহাড় উপত্যকায় সেই শুভ্রধবল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এক আশ্চর্য অনৈসর্গিক রূপের সৃষ্টি হয়েছে। এই একবিংশ শতকের মানুষ প্রকৃতির এই রূপ কোনোদিন দর্শন করেনি।

তিন আধুনিক মানুষ প্রকৃতির এই রূপ পলকহীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করতে লাগল। তারপর নৈঃশব্দ্য ভেঙে হঠাৎ বগলাচরণ বাখণ্ডি গেয়ে উঠলেন, ‘এমন চাঁদের আলো/ মরি যদি সে-ও ভালো’।

অন্য দুজন চমকে বগলাচরণবাবুর দিকে তাকাতে বগলাচরণ বাখণ্ডি লাজুক হেসে মাথা চুলকে বললেন, সরি, স্লিপ অব টাং। আসলে প্রকৃতির এই রূপ দেখে আমার আবেগ উথলে ছোটোবেলায় শোনা সেই ছড়াটা অবচেতন থেকে বার করে এনেছে প্রফেসার।

ঝিমলি চ্যাটার্জি হেসে বলল, এতে আপনার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, বগলাচরণবাবু। প্রকৃতির এই রূপ দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ।

বগলাবাবু বললেন, এখানে প্রফেসারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

—কী প্রশ্ন?

—প্রশ্নটা হল, আমরা আমাদের সময়ের আকাশে এত উজ্জ্বল এত বড়ো চাঁদ তো দেখিনি। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে চাঁদের সাইজ় কি বড়ো ছিল?

ঝিমলি হেসে উঠল। প্রফেসার ম্যাকাও ধমক দিয়ে বললেন, দুর মশাই। এটাও বুঝতে পারছেন না, একবিংশ শতকের এই সময়ের মতো দূষণমুক্ত নয়। তাই সে সময়ে চাঁদের আলো অনেকটা বিবর্ণ মনে হয়। আর চাঁদ-সূর্য-পৃথিবীর আকার-আয়তন যুগে যুগে পালটাচ্ছে এমন ধারণা আপনার হল কী করে? এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি কী করে স্যার সত্যপ্রকাশের মতো বিজ্ঞানীর চ্যালাগিরি করেছেন?

বগলাবাবু কাঁচুমাচুভাবে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একটা জান্তব গর্জন শোনা গেল।

ওরা চমকে তাকিয়ে দেখল, একটু দূরে এক চতুষ্পদ জন্তু এসে দাঁড়িয়েছে। চেহারাটা বাঘের মতোই, কিন্তু নাকের ওপরে একটা খড়্গ আছে।

—তুষার যুগের একশৃঙ্গ বাঘ। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন ফিশফিশ করে, সাবধান!

বাঘটা তখন থমকে দাঁড়িয়ে দাঁতগুলো বার করে গর্জন করছে আর সামনের দুটো পা ঘষছে। অর্থাৎ যে-কোনো মুহূর্তে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

প্রফেসার ম্যাকাও তাঁর কোমর থেকে শটগানটা বার করলেন। ঝিমলি চ্যাটার্জি কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, আর উপায় নেই, ঝিমলি। সেল্ফ ডিফেন্স ইজ় আওয়ার ফার্স্ট রাইট।

কিন্তু প্রফেসার তাঁর শটগানের ঘোড়া টেপার আগেই ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা।

এক তীব্র কালো ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল ওই একশৃঙ্গ বাঘটার ওপরে।

সেই কালো ঢেউ স্যার সত্যপ্রকাশের ভয়ংকর পোষা কুকুর বাহাদুর। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণকারী একশৃঙ্গ বাঘের ওপর। কামড়ে ধরল তার গলা।

তবে দুজনের লড়াই বেশিক্ষণ চলল না। একসময়ে সেই একশৃঙ্গ বাঘটা কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছু ফিরে দৌড় দিল। অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে।

—শাবাশ, বাহাদুর! পাশ থেকে কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল তিন অতীত অভিযাত্রী। এতক্ষণ তারা ভয়ে তটস্থ হয়ে ছিল। স্যার সত্যপ্রকাশ বোধ করি, ওই পশুর দ্বৈরথের গর্জন শুনেই বেরিয়ে এসেছেন।

প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে ওই পোষ-মানা ভয়ংকর কুকুরটা অনুগতের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে স্যার সত্যপ্রকাশের কাছে এগিয়ে এল। এখনও ওর দাঁতে সেই একশৃঙ্গ বাঘের শরীরের রক্ত লেগে রয়েছে।

স্যার সত্যপ্রকাশ তার গলার কাছে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। বাহাদুর উত্তরে কুঁইকুঁই করে অদ্ভুত আদরের ডাক ডাকতে লাগল।

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলেছিলাম না, বাহাদুর থাকতে আমার কোনো বিপদ নেই। তোমরা প্রমাণ পেলে তো?

বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন, কী ভাগ্যে স্যার আপনার চোখে পড়েছিল, আর আপনার পোষা জংলি কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন।

—তুমি ভুল করছ, বগলাচরণ। আমায় ওকে লেলিয়ে দিতে হয়নি। এর মধ্যে বাহাদুর বুঝে নিয়েছে তোমরা আমার আপনার লোক। তাই সে নিজেই আড়াল থেকে তোমাদের সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। বলতে বলতে স্যার তাঁর পোষা কুকুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কী রে বাহাদুর, ঠিক বলেছি কি না?

উত্তরে বাহাদুর এমন একটা চাপা গর্জন করে উঠল, বগলাবাবু তিড়িং করে দু-পা লাফিয়ে পেছিয়ে গেলেন।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, শোনো, এখন আমি যেখানে যাব, তোমরা কি আমার সঙ্গী হতে চাও?

—কোথায় যাবেন স্যার? ঝিমলি চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করল।

—ওই পাহাড়-টিলার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।

স্যারের কথায় সবাই সেদিকে তাকাল।

—একটু দূরে পাহাড়ি টিলার ওপাশে আকাশ রক্ত-রঙিন হয়ে উঠেছে। ভেসে আসছে বহু কণ্ঠের হুংকারধ্বনি আর ঠকঠক শব্দ। এতক্ষণ ওরা খেয়াল করেনি।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, ওখানে কী কাণ্ড চলছে, স্যার?

—আমার সঙ্গে গেলেই দেখতে পাবে। এই প্রায়-মানুষ দল সারাদিন শিকার এবং অন্যান্য কাজ সেরে এই সন্ধেবেলা শিকার উৎসব উপলক্ষ্যে আগুন জ্বেলে নাচ-গান করছে।

ঝিমলি চ্যাটার্জি ভীষণ উৎসাহী হয়ে বলল, পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীর এ দৃশ্য দেখার ভাগ্য থেকে আমরা কেউ বঞ্চিত হতে চাই না, কী বলেন প্রফেসার।

প্রফেসার ম্যাকাও কোনো উত্তর দেবার আগেই বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন, আমার শুধু একটা কথা জানার আছে, স্যার।

—কী বলো।

—ওরা কি জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে খায়?

—হ্যাঁ, আগে খেত। যারা অথর্ব-বৃদ্ধ, শিকারসঙ্গী হতে পারে না কিংবা শিকারে গিয়ে মারা পড়ত, আহত হত, তাদের ওরা নির্বিচারে মেরে আগুনে ঝলসে খেত। অন্য কোনো ট্রাইবের কেউ ধরা পড়লেও তাকে মেরে খাওয়া রেওয়াজ ছিল।

—ওরে বাবা! বগলাচরণবাবুর হাঁটু দুটোর ঠকঠকানি শোনা গেল।

—কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত হও, বগলাচরণ, এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীকে এই কাজ এবং অভ্যাস থেকে আমি নিবৃত্ত করতে পেরেছি। ওরা এখন শবদেহ মাটিতে পুঁতে কবর দেয়। এবং বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য শিকার-করা খাবারের একটা অংশ বরাদ্দ করে রাখে।

—ইউনিক! তার মানে আপনি ওই গোষ্ঠীকে মানুষ হবার পথে আর-এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন স্যার, প্রফেসার ম্যাকাও বলেন।

—দ্যাখো প্রফেসার, মানুষকে চালনা করে ইতিহাসের কাল, সময়। হয়তো আমি না থাকলেও ওরা বিবর্তনের পর্বে এ কাজটাই করত। আমি শুধু ত্বরান্বিত করেছি মাত্র।

—তার মানে আপনি বলছেন, এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর বিবর্তন ঘটেছে?

—অবশ্যই। গত তিরিশ বছরেই আমি তা টের পেয়েছি। ওদের মানবসভ্যতার পরবর্তী ধাপে পৌঁছোতে আর বেশি দেরি নেই।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলে, একটা তত্ত্ব বলে, এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠী থেকেই বিবর্তনের পথ ধরে আমাদের সময়ের চল্লিশ হাজার বছরের মধ্যেই প্রথম আদিমানব বা হোমো স্যাপিয়েন্স-এর পর্যায়ে এসে পৌঁছোয়।

তুমি ঠিকই বলেছ, ঝিমলি, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তবে এই বিবর্তন ঘটছে অতি ধীর গতিতে। তবে ঘটে যে চলেছে, তা কিন্তু আমি গত তিরিশ বছরে টের পেয়েছি।

এ কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলেছিল সেই প্রায়-মানুষগোষ্ঠীর এলাকার দিকে। স্যার সত্যপ্রকাশের সিকিউরিটি গার্ড কুকুর বাহাদুরও সঙ্গী হয়েছে।

ওদিকে ওদের সমবেত হুংকার আর ঠকঠক শব্দ এখন আরও স্পষ্ট। এখানে চন্দ্রালোক ঢেকে সারা আকাশ ছেয়ে রয়েছে আগুন-রং।

পাঁচ

আর-একটু এগুতেই আগন্তুকদের চোখে পড়ল বিশাল এক পাহাড়ি গুহা। তার সামনে প্রান্তর।

সেই প্রান্তরের মাঝখানে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। আর সেই আগুন ঘিরে নাচতে নাচতে মুখে অদ্ভুত হুংকার ছাড়ছে একদল নিয়ানডারথাল নারী-পুরুষ। অনেকে আবার সেই আগুনের কাছাকাছি বসে শক্ত পাথরে পাথর ঠুকে নাচের তালে ঠকঠক আওয়াজ তুলছে।

আর যারা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নাচছে, তাদের মধ্যে একজনের হাতে বিশাল এক পশুমুণ্ড। তার বিশাল দুটি দাঁত আর লম্বা শুঁড় ঝুলছে। বুঝতে অসুবিধে হল না ওটা একটা ম্যামথের কাটা মুণ্ড।

আগন্তুকরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? এককালে নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণায় তোমরা যা জেনেছ, তা এখন চোখের সমনে দেখতে পাচ্ছ। পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের এক পূর্বপুরুষ নিয়ানডারথালদের একই সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন নাচ-গানের আসর আর শিকারবস্তুর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন, আপনার শেষ কথার অর্থটা ঠিক বুঝলাম না, স্যার। ওই বানর-মানুষদের আগুন ঘিরে নাচ-গানের অর্থটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শিকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা? এমন কথা তো জীবনে প্রথম শুনলাম, স্যার।

—কেন হে? পরাজিত মহিষাসুরকে মা দুর্গার পদতলে রেখে যুগ যুগ ধরে পুজো করার রীতি দেখতে পাও না? স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন।

এবার ঝিমলি অবাক হয়ে বলল, এ আপনি কী বলছেন, স্যার! পঞ্চাশ হাজার বছর আগের নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে…

—হ্যাঁ ঝিমলি, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তোমার জানা উচিত, নৃতত্ত্বের গবেষকরা বলেন যে, পৃথিবীর উচ্চ প্যালিওলিথিক যুগের শুরুতে সেই সময়ের হোমো স্যাপিয়েন্সদের পূর্ববর্গের মানবপ্রজাতির মধ্যে প্রথম সংগীত এবং কিছু কিছু মানবিক চেতনার উৎপত্তি দেখা যায়, যাকে এক ধরনের সংস্কৃতিও বলা যেতে পারে।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, হ্যাঁ স্যার, এটা তো পালিতা কন্যার গুহাচিত্রের মধ্যেই দেখলাম। অপূর্ব চিত্রশিল্প।

—ঠিক বলেছ প্রফেসার। এ ছাড়াও এক ধরনের জাদুক্রিয়ার চেতনাও এদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখা যাচ্ছে।

—জাদুক্রিয়া! ঝিমলি চ্যাটার্জি অবাক হল।

—হ্যাঁ। এটাকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করব? তবে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দেখতে পাচ্ছি, এরা দিনের বেলায় যে পশু শিকার করে এনে তার মাংস ভালো করে ঝলসে খায়, দিনশেষে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে নাচ-গান করতে করতে ওদের মধ্যে যে সব চেয়ে বয়স্ক বিশিষ্ট কেউ সেই শিকার-করা পশুমুণ্ডটি দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেয়।

ঝিমলি বলল, আপনি ওদের এর অর্থ জানতে চাননি, স্যার?

—হ্যাঁ, জানতে চেয়েছিলাম। উত্তর পেয়েছি ওই শিকার-করা পশুটির প্রতি এটা নাকি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের প্রক্রিয়া, যাতে পরের দিন আবার ওরা সহজে পশু শিকারে সক্ষম হয়।

—এ তো এক আজগুবি ব্যাপার, স্যার! বগলাচরণবাবু না বলে পারলেন না।

—তোমরা একবিংশ শতকের সভ্য মানুষ এর অর্থ বুঝবে না। আমিও যে পুরোটা বুঝেছি, তাও নয়। কিন্তু এই বিশ্বাস ওরা বিবর্তনের কোন সূত্রে পেয়েছে, বলতে পারব না। বললেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, সম্ভবত পরবর্তীকালে পৃথিবীতে গজিয়ে-ওঠা গুনিন বা পুরোহিততন্ত্রের এটাই একেবারে আদিরূপ।

উত্তরে স্যার সত্যপ্রকাশ কিছু বলার আগেই ওদের চোখে পড়ল, ওই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর এক বলিষ্ঠদেহী পুরুষ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওর মাথায় টুপির মতো এক শৃঙ্গওয়ালা করোটির মুকুট দেখে ওকে চিনতে অসুবিধে হল না। ও মহেন্দ্র। স্যার সত্যপ্রকাশ ওর নামকরণ করেছেন। আজ সকালে তিন জঙ্গি নিয়ানডারথালের কবল থেকে ও এদের তিনজনকে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্যার সত্যপ্রকাশের কাছে। তখন জানা গেল—এই মহেন্দ্র এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর নেতা। ওর মাথায় করোটি মুকুট তারই প্রতীক।

মহেন্দ্র এগিয়ে এসে ভূমিতে দু-হাত ছুঁয়ে স্যারকে অভিবাদনের ভঙ্গি করল। তারপর দুর্বোধ্য গোঙানির মতো যা বলল, তিন আগন্তুকের ট্রানস্লেটর যন্ত্র মারফত বুঝতে অসুবিধে হল না, ওরা স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের উৎসবক্ষেত্রে।

স্যার সত্যপ্রকাশ তিন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো তোমরা। আজ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারবে।

ওরা এগিয়ে গেল। বগলাবাবুকে দেখে মনে হল, ভয় পেয়েছেন। বিড়বিড় করে বোধ করি, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে স্মরণ করছেন।

ওরা অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। মহেন্দ্র স্যার সত্যপ্রকাশ এবং তাঁর তিন সঙ্গীর বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করল।

ততক্ষণে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে ওদের মধ্যে বিশেষ সেই প্রবীণ মানুষটি তার হাতের ম্যামথের বিশাল মাথাটা দুর্বোধ্য গোঙানির মতো একঘেয়ে শব্দ উচ্চারণ করতে করতে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আগুন আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। নারী-পুরুষের উন্মত্ত উদ্দাম নাচ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে চলল পাথরের ওপর পাথর ঠোকার শব্দ। অনেকটা যেন সংগীতের সঙ্গে তাল-ঠোকা বাদ্যের শব্দ। দৃশ্যটা অদ্ভুত বললেও কম বলা হয়। এমন দৃশ্য আধুনিক পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখেনি। দেখা সম্ভব নয়।

এভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল। একসময় নাচ-গান শেষ হল। অগ্নিকুণ্ড নিবে এল।

ইতিমধ্যে গোটা চাঁদটা উঠে পড়েছে আকাশের অনেকটা ওপরে। সামনের বিশাল গুহাটার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে সে চাঁদের আলো। বুঝতে অসুবিধে হল না, সেই গুহাতেই গাদাগাদি করে থাকে একদল নিয়ানডারথাল নারী-পুরুষ-শিশু।

***

কিছুটা সময় বাদে স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে তিন অভিযাত্রী ফিরে এল স্যার সত্যপ্রকাশের গুহা আবাসে।

স্যার সত্যপ্রকাশ ওই নিয়ানডারথালদের সঙ্গেই বসে খেয়ে এসেছেন খানিকটা ম্যামথের ঝলসানো মাংস। ফেরার পথে এ ব্যাপারে বগলাচরণবাবুর প্রশ্নের উত্তরে স্যার বলেছেন, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখতে এদের অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হয়েছে।

সত্যিই মানুষটার তুলনা নেই।

স্বাভাবিকভাবেই তিন অভিযাত্রীর সে খাদ্য মুখে রোচেনি। ওদের সঙ্গে তো ড্রাই ফুড আছেই। সুতরাং অসুবিধে হল না।

সেরাতে আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না। স্যার সত্যপ্রকাশের মতোই ওরা তিনজনও নরম পশুচর্মের বিছানায় সবাই শুয়ে পড়ল।

গুহা আবাসের বাইরে পাহারায় রইল বাহাদুর।

***

পরের দিন সর্বপ্রথমে ঘুম ভাঙল ঝিমলি চ্যাটার্জির। তখন গুহার ফোকর দিয়ে উষার আলো গুহায় এসে ঢুকেছে।

আশপাশে তাকাল ঝিমলি। তার দুই সঙ্গী তখনও ঘুমে তলিয়ে আছে। কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশ তো গুহায় নেই। কোথায় তিনি?

উঠে বসল ঝিমলি। কান পাতল। দূর থেকে কী যেন একটা শব্দ ভেসে আসছে না? শব্দ তো নয়, আর-একটু কান পেতে থেকে ঝিমলি বুঝতে পারল—ওটা কারও কণ্ঠস্বর। দূরে কেউ যেন কিছু পাঠ করছে।

কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায় কে কী পাঠ করতে পারে?

ঝিমলি তার সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে একাই বেরিয়ে এল গুহা আবাস থেকে।

স্যার সত্যপ্রকাশের পোষা বুনো কুকুর বাহাদুর গুহার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহারায়। কিন্তু ওর কান দুটো খাড়া আর দৃষ্টি দূরে।

বাহাদুরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ঝিমলি চ্যাটার্জি। তখনই চোখে পড়ল আশ্চর্য দৃশ্যটা।

পুব আকাশে সূর্য উঠছে। উষাকালের নরম সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ছে ধরণিতে। হালকা বরফের চাদর-ঢাকা উপত্যকায় সে আলো নানা রঙে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সূর্যের সপ্তরং ক্ষণেক্ষণে বদলাচ্ছে।

আর সেই উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে মেঘমন্দ্রস্বরে দু-হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করছেন স্যার সত্যপ্রকাশ:

“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্

ধ্বান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।”

দৃশ্যটি সত্যিই অভাবনীয় এবং অনির্বচনীয়। সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর তা হল, স্যার সত্যপ্রকাশের পাশে দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে আধো-আধো গোঙানিতে সূর্যপ্রণাম করছে আর-একজন। স্যার সত্যপ্রকাশের পালিত নাতি সর্বদমন। সে নিশ্চয়ই স্যারের মতো বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারছে না। কিন্তু তার ভঙ্গির মধ্যে সূর্যদেবতার প্রতি যে সমর্পণের ভাব আছে, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের প্যালিওলিথিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ দৃশ্যের কথা অতি বড়ো কল্পনাবিলাসীও ভাবতে পারবে না।

ঝিমলি অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। দেখতে দেখতে বোধ করি, তার মধ্যেও এক ভাবতন্ময়তা এসে পড়েছিল।

চমক ভাঙল, যখন স্যার সত্যপ্রকাশ সূর্যপ্রণাম সেরে তার দিকে ফিরলেন। ঝিমলির বিস্ময়ভরা দৃষ্টি দেখে হেসে বললেন, ঝিমলি, কোনটা দেখে তুমি বেশি অবাক হয়েছ? আমায় সূর্যপ্রণাম করতে দেখে নাকি আমার সূর্যপ্রণামের সঙ্গীটিকে দেখে?

ঝিমলি বলল, দুটোই, স্যার।

স্যার সত্যপ্রকাশ হাসলেন। বললেন, তাহলে তোমায় দু-চার কথা বলতে হয়।

—হ্যাঁ স্যার। বলুন-না। আমি শুনব।

—যা বলব, হয়তো তা তুমিও জানো, স্যার সত্যপ্রকাশ বলতে শুরু করলেন:

তুমি তো জানো, পৃথিবী তার প্রাণশক্তির সবটুকু লাভ করছে সৌরমণ্ডলের ধারক নক্ষত্র সূর্য থেকে।

প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড পৃথিবী নামক গ্রহটি মূলত সূর্যরশ্মির কৃপাতেই ধীরে ধীরে রূপ পরিবর্তন করে। তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড। সে সময়ে আমাদের পৃথিবী ছিল প্রাণ সৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তারপর ধীরে ধীরে উত্তাপ হ্রাস পেতে শুরু করল। জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টির প্রথম বর্ষণ নামল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর তাপ কমতে শুরু করল।

এরপর মিথেন আর অ্যামোনিয়া গ্যাস সৌরশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করল নতুন এক যৌগ। তারপর কোনো অজানা শক্তি এবং জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হল অ্যামাইনো অ্যাসিড—যা প্রোটিনের মূল উপাদান। আর এই প্রোটিনের মধ্যেই ঘটে গেল আদিমতম প্রাণের সংশ্লেষণ। শুরু হল প্রাণ বিবর্তনের ধারা।

এই পর্যন্ত বলে স্যার সত্যপ্রকাশ ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে এটা তো দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রাণকোশ সৃষ্টির আদি ভূমিকা ছিল সৌরশক্তির প্রভাব?

—হ্যাঁ স্যার, কিন্তু…

—কিন্তু তুমি ভাবছ, আমি কেন ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি, তা-ই তো? তার উত্তরে বলব, এটুকু সংক্ষিপ্ত ভূমিকা না করলে আমি কী করে বোঝাই পৃথিবীর আসল আদ্যাশক্তি সূর্য।

—হ্যাঁ, স্যার। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রেও সে কথা বিভিন্নভাবে বলেছে। ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল।

—হ্যাঁ, এই সত্যটা মানুষের একেবারে আদিপুরুষরা বুঝতে পেরেছিল। সূর্য থেকেই আলো। সূর্যই আগুনের দীপ্তি। প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। তাহলে কি সেই সূর্যকে আমাদের বন্দনা করা উচিত নয়?

—হ্যাঁ, স্যার। কৃতজ্ঞ তো আমরা নিশ্চয়ই, কিন্তু…

—কিন্তু তা-ই বলে সাতসকালে এভাবে তদ্গত চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণের কী প্রয়োজন, তা-ই তো? তোমার আধুনিক মনে এই প্রশ্নই জাগে!

—হ্যাঁ… মানে…

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, ঝিমলি, তুমি তো জানো আমাদের মানবদেহের দুটি অংশ…

—দুই অংশ! আপনি কী বলতে চাইছেন, স্যার?

—হ্যাঁ। একটা অংশ চামড়া-ঢাকা হাড়মজ্জা স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কবহনকারী দেহ আর অন্য অংশটা দেখা যায় না।

—দেখা যায় না?

—না, ঝিমলি। সেটা আমাদের মন। আসলে মনই আমাদের দেহকে চালনা করে। ভেবে দ্যাখো। এই দুটি অংশ পরস্পরের পরিপূরক। বুঝতে পারলে?

—হ্যাঁ… মানে ঠিক… ঝিমলি তবু আমতা আমতা করে।

স্যার সত্যপ্রকাশ বলেন, দ্যাখো, দেহ চালিত হয় তার মন দ্বারা। তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা-অনুপ্রেরণায়। আর শরীরকে সুস্থ রাখতে যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন, তেমনি মননশীলতার জন্য প্রয়োজন মানসিক অনুশীলন। প্রাচীন মুনিঋষিরা যাকে বলতেন ধ্যান, যা এক অখণ্ড মনোযোগের অনুশীলন। আর তার জন্যেই কিছু মননশীল ক্রিয়া যা মন্ত্রোচ্চারণের অভ্যাস মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। যুগে যুগে এ দৃষ্টান্ত তুমি দেখতে পাবে।

—হ্যাঁ, স্যার। উদাহরণস্বরূপ গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দর কথা মনে পড়ছে। ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তুমি বুদ্ধিমান তাই আমার কথাটা সহজে বুঝতে পেরেছ।

—তার মানে স্যার, আপনি বলতে চান, আপনি ওই আধা মানুষদের এইসব জ্ঞান দিয়ে ধার্মিক বানাতে চাইছেন?

স্যার সত্যপ্রকাশ আর ঝিমলি খেয়াল করেনি, কখন ওদের কথার মধ্যে প্রফেসার ম্যাকাও এবং বগলাচরণ বাখণ্ডি এসে হাজির হয়েছে। উক্তিটি বলাই বাহুল্য, বগলাচরণবাবুর।

বগলাবাবুর প্রশ্নে স্যার সত্য সত্যপ্রকাশ বেশ বিরক্ত হয়েছেন, বোঝা গেল। তিনি বললেন, শোনো বগলা, সব কথা যেমন সবার জন্য নয়, তেমনি সব জ্ঞান সবার অর্জনের যোগ্যতা থাকে না। আমার কথার অর্থ এইসব নিয়ানডারথালকে বোঝার মস্তিষ্ক লাভ করতে আরও অনেক হাজার বছর পার করতে হবে। তবে এ কথা ভুলো না, যাদের তুমি আধা-মানুষ বলছ, ওরাই আমাদের সকলের আদিপুরুষ। বিজ্ঞানের আশ্চর্য সময়-জাদুতে আমরা আজ ওদের স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, যে সুযোগ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো সভ্য মানুষের ভাগ্যে ঘটেনি।

এ সময়ে হঠাৎ বাহাদুরের ঘাউ ঘাউ হুংকারে সকলের চমক ভাঙল।

ওরা সবাই তাকিয়ে দেখল, দূর থেকে দুজন নিয়ানডারথাল পুরুষ হাতে শক্ত হাড়ের বর্শা নিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। ওদের দেখে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। সম্ভবত ওদের অস্ত্র হাতে ছুটে আসতে দেখে বাহাদুর ওদের দিকে তেড়ে গেছে।

স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর পোষা সারমেয়কে একটা ধমক দিতেই বাহাদুর পেছিয়ে এল। স্যার সত্যপ্রকাশের পাশে এসে দাঁড়াল।

আগন্তুক দুজন তখন অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ওরা এবার হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুট শব্দ করে, সেই সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি করে যা বোঝাতে চাইল, প্রফেসার ম্যাকাও এবং তাঁর দুই সঙ্গী না বুঝলেও স্যার সত্যপ্রকাশ বুঝলেন এবং সব বুঝে গম্ভীর হলেন। এরপর তিনিও হাত-মুখ নেড়ে ওদের কিছু বুঝিয়ে ফিরে যেতে বললেন। ওরা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিকে।

বগলাবাবু বলে উঠলেন, স্যার, পঞ্চাশ হাজার বছর এই অতীত দুনিয়ায় এসে আপনি তো দেখছি, মূকাভিনয় এবং বোবাদের ভাষা ভালোই বুঝতে বলতে শিখে গেছেন… হেঁ… হেঁ…

—দ্যাখো বগলাচরণ, এই নিয়ানডারথাল গোত্রের প্রায়-মানুষদের স্বরযন্ত্র এখনও কথা বলার পুরোপুরি উপযোগী হয়নি। এরা মাত্র কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। আর এদের সঙ্গে থাকার কারণেই আমাকেও ওদের ভাষা এবং ভঙ্গির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয়েছে।

—কিন্তু ওরা কী বলতে এসেছিল, স্যার? ঝিমলি জিজ্ঞেস করল।

—ওরা এক ভীষণ বিপদবার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন।

—বিপদবার্তা! প্রফেসার ম্যাকাও উদ্বিগ্ন হলেন, কী বিপদ, স্যার?

—তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, তবে যেতে যেতে বলব। স্যার সত্যপ্রকাশকে কিছুটা উত্তেজিত মনে হল। বিড়বিড় করে বললেন, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। তারপর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললেন, তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো। এ কথা বলে উনি হঠাৎ ওঁর গুহা আবাসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। ফিরে এলেন একটু সময় বাদেই। সম্ভবত সঙ্গে কিছু নিয়েছেন। কিন্তু সেটা পোশাকের ভেতরে; ঠিক বোঝা গেল না।

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি ভয় না পাও, আমার সঙ্গে যেতে পারো।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, ভয়ের কথা বলছেন কেন স্যার? কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছু?

—তার চেয়েও সাংঘাতিক কিছু হতে পারে। আমার নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কারণ এই প্রায়-মানুষ নিয়ানডারথালদের মধ্যে এখনও পশুসত্তা পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। সুতরাং কখন কী ঘটিয়ে ফ্যালে, ঠিক নেই। সুতরাং…

—যাব তো নিশ্চয়ই, স্যার, ঝিমলি বলল, আমরা তো নিজের জীবন বাজি রেখেই এমন এক অভিযানে এসেছি। কী বগলাচরণবাবু?

বগলাবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে রামপ্রসাদি গানের দুটো লাইন শুধু গেয়ে উঠলেন, ‘সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি…’

—তাহলে আর দেরি নয়। আমাদের জলদি ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে হবে। চল বাহাদুর।

এরপর যেতে যেতে স্যার সত্যপ্রকাশ ব্যাপারটা বললেন, এই সময় থেকেই এই প্রায়-মানুষ নিয়ানডারথালদের মধ্যে ‘টোটালিজ়্ম’ প্রথা চালু হতে শুরু হয়েছিল। টোটালিজ়্ম হল কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচিতির প্রতীক। যেমন এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর প্রতীক ‘ম্যামথ’। আসলে এদিকের উপত্যকাটি ম্যামথ অধ্যুষিত এবং তাদের শিকার করেই এই গোষ্ঠীর জীবনধারণ হয়।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, সেটা তো গতকালই দেখলাম। ওরা ম্যামথ শিকার করে তার মাংস যেমন ভাগ করে খেল, তার মুণ্ডটিকে নিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে নৃত্য করে শেষ পর্যন্ত অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিল।

বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন, এটা কি ওই আধা-মানুষদের এক ধরনের জাদুপ্রক্রিয়া, স্যার?

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, এটার ব্যাখ্যা কী, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর কাছে, এই ম্যামথ তাদের শুধু ভরসা নয়, একাত্মতার প্রতীক।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, এটাই বোধহয় পরবর্তীকালে একজন গোষ্ঠীর ‘টোটেম’ বা নির্দিষ্ট প্রতীকের রূপ নিয়েছে।

—হ্যাঁ, ঝিমলি বলল, অনেকটা আমাদের সময়ের গোত্রের মতো। যেমন আমার কাশ্যপ গোত্র, যার প্রকৃত অর্থ হল কচ্ছপ। আমার মামার বাড়ির গোত্র শাণ্ডিল্য, যার আদি অর্থ ষণ্ড।

—একদম ঠিক বলেছ, স্যার সত্যপ্রকাশ খুশি হয়ে বললেন, ঝিমলি, তুমি ঠিক ধরেছ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শুধু মানবদেহেরই বিবর্তন হয়নি, বিবর্তন হয়েছে মানবমন, মনন, আচরণ এবং প্রথারও।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এখন সমস্যাটা কী?

—সমস্যাটা প্রাণীজগতের চিরকালীন বলতে পারো। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আধুনিককালেও কোনো নেতৃত্ব তার প্রতি স্পর্ধা পছন্দ করে না। সে তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সব সময় যে-কোনোভাবে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আধুনিক যুগের মানুষ সে কাজটা করে নানা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু এই আদিম নিয়ানডারথাল যুগে তারা সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা বা বিতাড়িত করে। এই ম্যামথ গোষ্ঠীর মধ্যেও কয়েক বছর আগে এমনই এক ব্যাপার ঘটেছিল।

—এখন তো স্যার, এই গোষ্ঠীর নাম আপনি দিয়েছেন ‘মহেন্দ্র’? তাকে তো আমরা দেখেছি। ঝিমলি বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু কয়েক বছর আগে আর-একজন শক্তসমর্থ যুবাপুরুষ গোষ্ঠীর মধ্যে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। তার নাম ঋষভ।

—এ নামটাও নিশ্চয়ই আপনিই দিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন প্রফেসার ম্যাকাও।

—বলাই বাহুল্য। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তোমাদের হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছর অতীতের আধা-মানুষ এ নাম পাবে কোথা থেকে?

—ঠিক। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন।

—আরও শোনো। সেদিন ওই দুজনের মধ্যে মূল বিরোধ যত-না গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নিয়ে, তার চেয়েও বেশি বিরোধ বেধেছিল এক নারীর অধিকার নিয়ে। সেই তরুণীর নাম আমি দিয়েছিলাম ঊর্মি।

—স্যার, এখানেও দেখা যাচ্ছে ‘রুট অব অল ইভিল’। যত নষ্টের মূল… বলতে বলতে বগলাবাবু ঝিমলির দিকে তাকিয়ে জিব কেটে বলে উঠলেন, সরি ম্যাডাম। স্লিপ অব টাং!

স্যার সত্যপ্রকাশ তখন বলে চলেছেন, সেদিন ঊর্মিকে নিয়ে মূলত বিরোধ বেধেছিল দুই নিয়ানডারথাল পুরুষের মধ্যে।

সে এক প্রাণান্তকর লড়াই। সেবার আমি কোনোক্রমে ওদের সেই মরণপণ লড়াই থামাতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপর আর ঋষভ এই গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকতে পারেনি। খবর পেয়েছি, সে এখন এখান থেকে অনেক দূরে কোনো একটা নদীর কিনারে এক কচ্ছপ টোটেম গোষ্ঠীর নেতা হয়ে বসেছে।

—কচ্ছপ টোটেম। তার মানে কাশ্যপ। ঝিমলি হেসে বলল।

স্যার সত্যপ্রকাশ সে কথায় কান না দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, আজ আবার নাকি ঋষভ তার দলবল নিয়ে আসছে। ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। চলো, আমরা আর-একটু দ্রুত পা চালাই।

দেখতে দেখতে ওরা সামনের পাহাড় পার হয়ে উপত্যকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

দেখা গেল, সেখানে অশ্বারোহী মহেন্দ্রর নেতৃত্বে গুহাবাসী নিয়ানডারথাল আধা-মানুষ দল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। হাড়ের ছুঁচোলো মুখে বর্শা কিংবা বড়ো বড়ো পাথর। মহেন্দ্রর মাথায় আগের দিনের মতোই একশৃঙ্গবিশিষ্ট পশুকরোটির মুকুট।

ওদিকে দূরে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে আর-একদল নিয়ানডারথাল। তাদের সম্মুখবর্তীও একজন আসছে ঘোড়ায় চেপে। তার মাথায় মনে হয় কোনো কচ্ছপের খোলার মুকুট। ও-ই কি ওদের নেতা ঋষভ?

ওরা আর-একটু কাছে আসতেই দেখা গেল ওদের সম্মুখবর্তী নায়ক এই নিয়ানডারথালদের মতো দেখতে হলেও তার সঙ্গী সশস্ত্র যোদ্ধাদের চেহারা একটু যেন অন্যরকম। ওদের গাত্রবর্ণ এদের মতো এত কালো নয়। চোয়ালও এদের চেয়ে ছোটো। আর হাতের অস্ত্রও কিছুটা উন্নত পর্যায়ের। পাথরের কুড়াল, বর্শা। ওরা আসছে হিংস্র চিৎকার করতে করতে। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা আসছে আক্রমণ করতে। ওদের দলপতি ঋষভের কথাই তো বলেছিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। এই ম্যামথ গোষ্ঠীর নেতা মহেন্দ্রর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একদা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এবার সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে প্রতিশোধ নিতে এবং তার পছন্দের নারী ঊর্মিকে হরণ করে নিয়ে যেতে।

স্যার সত্যপ্রকাশকে দেখে মহেন্দ্র চিৎকার করে কী যেন বলল। স্যার ওর দিকে তাকিয়ে হাতের যে ভঙ্গি করলেন, তাতে মনে হল, ওকে উত্তেজিত না হতে বললেন।

এরপর স্যার সত্যপ্রকাশ আক্রমণকারীদের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কিন্তু আগন্তুকরা স্যারের দিকে দৃক্পাত করল বলে মনে হল না! ওরা যেভাবে ছুটে আসছিল, সেভাবেই আসতে লাগল।

আগন্তুকদের নায়ক ঋষভকে খুবই ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে। তার বাহন ঘোড়াটা বেশ তেজি। ছুটন্ত ঘোড়ার কেশর উড়ছে বাতাসে। ওরা চিৎকার করতে করতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

এ সময়ে স্যার সত্যপ্রকাশ একটা ফাঁপা হাড়ের টুকরোয় মুখ দিয়ে যেন মাইকের মতো ব্যবহার করে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রফেসার ম্যাকাওয়ের দলের ট্রানস্লেটর যন্ত্র মারফত বুঝতে অসুবিধে হল না, উনি ওদের থামতে বলছেন।

কিন্তু ওরা থামল না। একইভাবে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল।

ওরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। এবার মনে হচ্ছে, দু-পক্ষের আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ শুরু হবে।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল এক ম্যাজিক।

হ্যাঁ, ম্যাজিক ছাড়া ব্যাপারটাকে কী-ই-বা বলা যেতে পারে?

স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর পোশাকের আড়াল থেকে বার করে আনলেন রিভলভারের মতো আকারের একটা অস্ত্র। তারপর নিখুঁত লক্ষ্যে সেই অস্ত্রের ট্রিগার টিপতেই—না, গুলি নয়, তরলভরা একটা সিরিঞ্জ, যার মুখ সূক্ষ্ম সুচের মতো, তীব্র বেগে গিয়ে ঋষভের ঘোড়ার কপালে বিদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই তেজি ঘোড়া। একেবারে নিশ্চল।

ঋষভ অনেক চেষ্টা করেও তার ঘোড়াকে ছোটানো দূরের কথা, নড়াতে পর্যন্ত পারল না। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে ঋষভের পদাতিক আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে পাথরের বর্শা তাক করল। কিন্তু সে তা ছোড়ার আগেই স্যার সত্যপ্রকাশের সে তরল ছুঁচ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হল তার কপালে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর আর-একজনেরও একই দশা হল।

এরপর আর স্যারকে কিছু করতে হল না। ঋষভ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে স্যার সত্যপ্রকাশকে প্রণতি জানাল। দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও।

চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে তো প্রফেসার ম্যাকাও এবং ঝিমলি চ্যাটার্জি অবাক। কিন্তু অবাক হলেন না বগলাচরণ বাখণ্ডি। হেসে বললেন, স্যারের জাদুটা দেখলেন? কেমন এক চালেই ওই আক্রমণকারী বুনোদের থামিয়ে দিলেন?

—জাদু? প্রফেসার ম্যাকাও তাঁর ট্যারা চোখ আরও ট্যারা করে তাকালেন।

—না মশাই, জাদু নয়। এ হল স্যার সত্যপ্রকাশের ‘হিপ্নোটাই গান’-এর কেরামতি। যারা স্যারের আগের সব কর্মকাণ্ডের কথা জানেন, তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আমাদের একটু বুঝিয়ে দেবেন, এমন চমৎকার কী করে হল?

—এটা স্যারের নিজস্ব আবিষ্কার। তাঁর তৈরি হিপ্নোটাই গান থেকে গুলির বদলে যে তরল বেরিয়ে আসে, তা কারও শরীরে প্রবেশ করলে সেই প্রাণীর শরীর অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্য অবশ হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো রক্তপাত হয় না। এখানেও তো সেটাই দেখলেন।

—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! বললেন প্রফেসার ম্যাকাও।

***

ওদিকে দেখা গেল, আক্রমণকারীদের নায়ক ঋষভ স্যার সত্যপ্রকাশের কাছে পৌঁছে গেছে! সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী। দেখা গেল, স্যার সত্যপ্রকাশ ঋষভকে কিছু বলে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন ম্যামথ গোষ্ঠীর নেতা মহেন্দ্রর কাছে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর আদিম পৃথিবীর দুই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর বন্য সংঘাত কি সত্যিই স্যার সত্যপ্রকাশ মেটাতে পারবেন?

ছয়

এক অভূতপূর্ব আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে একবিংশ শতকের তিন সময়যাত্রী। পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায় পৌঁছে।

দেখা গেল, নিয়ানডারথাল দুই গোষ্ঠীর দুই নায়ককে সামনাসামনি বসিয়েছেন স্যার সত্যপ্রকাশ। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে দু-পক্ষের কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। সমঝোতা ব্যর্থ হলে দু-পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে রক্তক্ষয়ী মরণপণ লড়াই।

আপাতত দু-পক্ষের মধ্যস্থতা করছেন স্যার সত্যপ্রকাশ। শব্দের প্রাবল্য সেখানে নেই। বেশিটাই আকার-ইঙ্গিত আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছে ভবিষ্যৎ দুনিয়ার তিন সময়যাত্রী।

একসময়ে দেখা গেল, মহেন্দ্র তার এক দেহরক্ষীকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল। সে ছুটে চলে গেল ওদের গুহার ভেতরে।

একটু বাদে সে সঙ্গে নিয়ে এল এক নিয়ানডারথাল তরুণীকে। তাকে দাঁড় করানো হল দু-পক্ষের দুই নায়কের মাঝখানে।

এবার স্যার সত্যপ্রকাশ তার দিকে তাকিয়ে কী যেন জানতে চাইলেন। তখন সেই তরুণী লাজুক মুখটা নীচু করে ডান হাত ধীরে ধীরে তুলে ঋষভকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে ঋষভের দু-ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল বিজয়ের হাসি। মহেন্দ্র গম্ভীর। তখন স্যার সত্যপ্রকাশ দুজনকেই কিছু শব্দ, কিছু আকার-ইঙ্গিতে কী যেন বলে চললেন।

মহেন্দ্র ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ রাজি হল। তখন স্যার সত্যপ্রকাশ ঋষভ আর মহেন্দ্রর ডান হাত দুটো টেনে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ানডারথাল কচ্ছপ গোষ্ঠী। আর সেই তরুণী চলে গেল আগন্তুক গোষ্ঠীর মধ্যে।

তারপর দেখা গেল আরও অদ্ভুত দৃশ্য—আগন্তুক গোষ্ঠীর নদীতীরবর্তী নিয়ানডারথালরা সারি সারি কাঁধে করে বয়ে আনছে প্রচুরসংখ্যক কচ্ছপ, নানা ধরনের মাছ আর সেই সঙ্গে উন্নত ধরনের পাথরের অস্ত্র, পাথরের কুঠার, বর্শা ইত্যাদি উপহারস্বরূপ।

এতক্ষণ এইসব দেখতে দেখতে বগলাচরণ বাখণ্ডি ফিশফিশ করে বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তো প্রফেসার? ওই আধা-মানবী সুন্দরীকে নিয়েই দু-দলের নেতার যত ঝামেলা। কিন্তু সুন্দরী বিপক্ষ দলের নেতা ঋষভকেই চায়। স্যার সত্যপ্রকাশ দু-পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে খুনোখুনি রুখলেন।

—হ্যাঁ। ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, বিনিময়ে ওই নদীতীরবর্তী গোষ্ঠী নিয়ানডারথালরা এদের উপহারস্বরূপ ওইসব বিশাল কচ্ছপ আর তাদের কিছু উন্নত অস্ত্রসম্ভার দিয়ে সন্ধি করল।

—ঠিক যেন আমাদের কালের বিয়ের তত্ত্ব, তা-ই না, ম্যাডাম? হেঁ… হেঁ… ঠিক বলেছি কি না? বগলাচরণ বাখণ্ডি বিগলিতভাবে হেসে উঠলেন।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, হয়তো বিশ্ব ইতিহাসে এটাই দু-পক্ষের মধ্যে প্রথম শান্তি চুক্তি। এভাবেই সমাধানসূত্র বার করে দু-পক্ষকে মিলিয়ে দিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। হ্যাটস অফ স্যারকে!

***

দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে এল। পশ্চিম পাহাড়ের পেছেনে অস্ত গেল সূর্য।

কিন্তু এখনও ফিরে যায়নি আগন্তুক ঋষভ গোষ্ঠীর নিয়ানডারথালরা। চলছে দু-পক্ষের মধ্যে হাসাহসি, গলাগলি। আর কোনো শত্রুতা নেই দু-পক্ষের মধ্যে।

স্যার সত্যপ্রকাশ ফিরে এসেছেন তিন সঙ্গীর কাছে।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, আমার আপশোশ, আপনার এই কৃতিত্বের ইতিহাস লেখা থাকেবে না কোথাও।

স্যার সত্যপ্রকাশের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন, ম্যাকাও, আমি আগেই বলেছি, মানুষ ইতিহাস গড়ে না। ইতিহাস গড়ে মহাকাল। মানুষ তার নির্দেশিত পথে এগিয়ে যায়। কখনও ধ্বংস, কখনও-বা সৃষ্টির মায়ায়।

বগলাবাবু বললেন, স্যার, আপনার কথায় সেই কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে: ‘মহাকাল নাচে ঋতুছন্দে’।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, আমাদের পুরাণ শাস্ত্রও তো একই কথা বলেছে, মহাকাল মহাদেবের নৃত্যে কখনও ধ্বংস, কখনও সৃষ্টি!

—হ্যাঁ, ঝিমলি। নতুন সৃষ্টির জন্য কখনো-কখনো ধ্বংসেরও প্রয়োজন হয় বই-কি।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, এবার কি আমরা আপনার গুহা আবাসে ফিরব, স্যার?

—তার আগে এখানে আমার একটা ছোট্ট দায়িত্ব আছে। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন।

—কী দায়িত্ব, স্যার? বগলাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—সেটা নিজেরাই দেখতে পারবে। একটু ধৈর্য ধরো।

ওদের কথার মধ্যেই ম্যামথ গোষ্ঠীর বড়ো গুহাটার সামনের খোলা পাহাড়ি উপত্যকায় আগের রাতের মতোই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

***

এ এক আশ্চর্য দৃশ্য!

দাউদাউ করে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। আর সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে একসঙ্গে নেচে চলেছে দুই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর প্রায়-মানুষদের দু-দলের নারী-পুরুষরা। এই সঙ্গে বাজছে বাজনা। তবে এবারের বাজনা শুধু পাথরের ওপর শক্ত হাড় বা পাথর ঠুকে নয়। আগন্তুকরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে কচ্ছপের শক্ত খোলা। তার ওপর হাড় ঠুকে এক অন্য ধরনের আওয়াজ তুলছে!

এ দৃশ্য দেখে বগলাচরণ বললেন, প্রফেসার, এটাই কি আদি বাদ্যযন্ত্র ঢাকের আদিরূপ?

প্রফেসার ম্যাকাও ট্যারা চোখ আরও ট্যারা করে বললেন, তা-ই মনে হচ্ছে।

ওদিকে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নতুন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে—তা হল ঋষভ আর ঊর্মির পরস্পরকে জড়িয়ে নতুন ধরনের নাচ। সেই নৃত্য বহু প্রতীক্ষার পরে ভালোবাসার জনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের নৃত্য। আধুনিক বল-ডান্সের আদিরূপ বললেও বোধ করি, ভুল বলা হবে না।

নাচ শুরুর আগে ওরা দুজন স্যার সত্যপ্রকাশের সামনে এসে দু-হাত মাটিতে ছুঁয়ে এক ধরনের অভিবাদনও করে গেছে।

ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল, স্যার এখন ওদের কাছে ঈশ্বরতুল্য।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, কথাটা তোমার ঠিক হল না। ঈশ্বরের ধারণা এখনও ওদের মধ্যে তৈরি হয়নি। এটা ওদের স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। এই কৃতজ্ঞতাই হয়তো পরবর্তীকালে গুরুবাদ বা পুরোহিততন্ত্রের সূত্রপাত ঘটাবে।

সাত

ওরা তিনজন স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে যখন তাঁর গুহা আবাসে ঢুকল, তখন অনেক রাত।

রাত হলেও অবশ্য চন্দ্রালোকিত পাহাড়ি পথে ফিরতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

সেরাতে আর কোনো কথা হল না। সবাই সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত ছিল। যে যার শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যথারীতি গুহাদ্বারে পাহারায় রইল স্যার সত্যপ্রকাশের সিকিউরিটি গার্ড সেই ভয়ংকর বন্য কুকুর ‘বাহাদুর’।

পরের দিন যখন তিন অভিযাত্রীর ঘুম ভাঙল, বেশ বেলা হয়ে গেছে।

গুহার ফোকরপথে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে গুহাকক্ষে।

স্যার সত্যপ্রকাশ গুহায় নেই। সম্ভবত কোনো কাজে বেরিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বাহাদুরও গেছে। এই বয়সেও স্যার পঞ্চাশ হাজার বছর অতীতে পাড়ি দিয়ে এসে যেভাবে কর্মোদ্যোগী হয়ে রয়েছেন, তা দেখে অবাক হতে হয়।

তিন সময়যাত্রী যথারীতি প্রাতঃকালীন কর্ম সেরে গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল।

প্রফেসার ম্যাকাও গুহার বাইরে একটা পাথরের চাঙড়ে বসে বললেন, ঝিমলি, বগলাচরণবাবু, শোনো। কথা আছে।

—কী কথা, প্রফেসার? ঝিমলি প্রশ্ন করল।

—এবার আমাদের ফিরে যাবার সময় হয়েছে। ফেরার আগে আমাদের একটাই কাজ বাকি।

—কী কাজ, প্রফেসার?

—প্রফেসার উত্তরটা দেবার আগেই দেখা গেল, স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর সঙ্গী বাহাদুরকে নিয়ে ওই নিয়ানডারথালদের গুহার দিক থেকে ফিরছেন।

ওদের দেখে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, তোমরা উঠে পড়েছ? আমি আর আজ তোমাদের ডাকিনি।

—এই ভোরেই ওই আধা-মানুষদের গুহায় গিয়েছিলেন স্যার? বগলাচরণ বাখণ্ডি প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ। কচ্ছপ টোটেমদের নেতা ঋষভকে তার সঙ্গিনী ঊর্মিসহ তার দলবলকে বিদায় যাত্রায় রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, শেষ মুহূর্তে ওদের মধ্যে আবার ঝামেলা না লাগে। আসলে এরা তো এখনও সভ্যতার স্বাদ পায়নি।

বগলাবাবু বললেন, কিন্তু ওই অসভ্য বুনোদেরও আপনি যেভাবে ম্যাজিক করে বশ করলেন, স্যার, তার তুলনা হয় না।

—ম্যাজিক নয়, বগলাচরণ। আমায় অনেক ভেবেচিন্তে ওদের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিতে হয়েছে। তা না হলে গতকালই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে যেত। অনেকে মারা পড়ত।

—আপনি না থাকলে তো সেটাই হত, স্যার। কারণ পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত দুনিয়ায় গোষ্ঠী নেতৃত্বের লড়াইটাই ছিল স্বাভাবিক।

—ঠিকই বলেছ ঝিমলি। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন।

—ইতিহাসের সে গতিকে ভিন্ন ধারার পথ দেখিয়েছেন।

—আমি আবার বলছি, আপনি ভুল বলছেন, প্রফেসার। কোনো কোনো সময়ে আমরা আমাদের অজান্তেই ইতিহাসের ক্রীড়াপুত্তলিকা হয়ে যাই। তখন ইতিহাসের গতিই আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বলতে বলতে একটু থেমে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, প্রফেসার, আমার মনে হচ্ছে, আপনি আরও কিছু আমায় বলার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছেন?

প্রফেসার ম্যাকাও অবাক হলেন। মানুষটার কী অসামান্য অনুমানশক্তি!

—এটা নিছক অনুমান নয়, প্রফেসার। স্যার সত্যপ্রকাশ যেন প্রফেসার ম্যাকাওয়ের মনের কথাটা বুঝেই বললেন, আসল হল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। শরীরের ভাষা মুখের ভাষার আগেই সব কিছু বলে দেয়। যে পারে, সে বুঝে নেয়।

প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, তাহলে তো আপনি বুঝতেই পারছেন, আমি কী বলতে চাইছি?

—হ্যাঁ, বলতে পারি। তবে সেটা হবে অনুমান।

—বেশ। বলুন।

—প্রথম কথা, তোমরা এবার তোমাদের পঞ্চাশ হাজার বছরের অতীত অমানুষিক দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চাও, কারণ এ সময়ে তোমাদের যা জানবার, তা হয়ে গেছে। আর…

—আর?

—আর? স্যার সত্যপ্রকাশ হেসে বললেন, সেটা তোমাদের এ সময়ে আসার আসল কারণ।

—কী কারণ? বলুন? প্রফেসার ম্যাকাও বললেন।

—তোমাদের ওই মনুষ্যত্বহীন মদগর্বী দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে-চলা শতাব্দীতে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি কি ঠিক বলেছি?

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর প্রফেসার ম্যাকাও বললেন, আপনার অনুমান যথার্থ, স্যার। অনেকেই চায়, আপনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন। কিন্তু আপনার শেষ কথাগুলো মানতে পারলাম না।

—কোন শেষ কথা?

—ওই যে বললেন মনুষ্যত্বহীন মদগর্বী ধ্বংসপথযাত্রী আমাদের শতাব্দী।

—আমি কি ভুল বলেছি, প্রফেসার? কিছুটা আমি জানি, কিছুটা শুনেছি তোমাদের মুখে। একবিংশ শতকের সভ্যতা মদগর্বী মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতি ধ্বংস করার খেলায় মাতিয়েছে। প্রভুত্ববাদ, ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেশে দেশে মানবিক চেতনাকেও কি ধ্বংস করছে না?

—হ্যাঁ স্যার, স্বীকার করছি। কিন্তু আপনিই তো পারেন মানুষকে সচেতন করে তুলতে। সেজন্যেও কি আপনার ফিরে যাওয়া উচিত নয়? ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, না, পারি না। বহু বছর যাবৎ নানাভাবে চেষ্টা করেছি মানুষকে সচেতন করতে। এজন্যে নিজের সব কিছু ত্যাগ করেছি। ছুটে বেড়িয়েছি জল, স্থল, অন্তরিক্ষে। কিন্তু পারিনি।

—তাহলে কি স্যার, আপনি চান, পৃথিবীটা এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাক?

বগলাবাবুর কথার উত্তরে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, আসলে মানুষের সাধ্য নেই বিশ্বপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে মাত্র।

—আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না। প্রফেসার ম্যাকাও বললেন।

—তুমি একজন বিজ্ঞানী হয়ে এ কথা বোঝা উচিত, প্রফেসার, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, ভেবে দ্যাখো, প্রায় পাঁচশো কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর থেকে বিশ্বপ্রকৃতি আপন নিয়মে নিজেকে সে বারবার পরিবর্তন করেছে। ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণ সৃষ্টি করে তারও বিবর্তন ঘটিয়েছে যুগে যুগে আপন নিয়মে। এখনও ঘটছে তার বিবর্তন, পরিবর্তন। ভেবে দ্যাখো, শেষ হিম যুগের অবসান ঘটেছে তোমাদের সময়ের বারো হাজার বছর আগে। এর মধ্যে কত প্রাণীর উদ্ভব হল, কত প্রাণী বিলুপ্ত হল। টিকে গেল শুধু মানুষ।

—তারপর তো শুধু মানুষের নিত্যনতুন সভ্যতায় পদক্ষেপের ইতিহাস। বলল ঝিমলি চ্যাটার্জি।

—হ্যাঁ ঝিমলি, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, কিন্তু ভেবো না, বিশ্ববিবর্তনের খেলা শেষ হয়েছে।

—কিন্তু আপনি যে বললেন, স্যার, পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের সময়ের মানুষের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড? বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন।

—হ্যাঁ। মানুষের অদূরদর্শিতা, সীমাহীন লোভ, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারাকে ত্বরান্বিত করছে ঠিকই, কিন্তু এ কথা বাদ দিলেও বিশ্বপ্রকৃতির ভাঙাগড়া থেমে নেই।

—তেরো হাজার বছর ভবিষ্যৎ থেকে আমাদের সময়ে আসা বন্ধু ড. মেডাকও এই কথাগুলো বলেছিলেন। প্রথমে উষ্ণায়নের ধাক্কায় পৃথিবীর সমস্ত পর্বত ও মেরুর বরফ গলবে। বিশ্বব্যাপী জলোচ্ছ্বাস। তারপর আসবে আর-একটা হিম যুগ। তখন বিবর্তনের নতুন ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ধারা শুরু হবে। বললেন প্রফেসার ম্যাকাও।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ‘অমৃতপুত্র’ মানুষ এই বিবর্তনের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। সময়ের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

—এটাই যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তবে স্যার, আপনি কেন ফিরতে চাইছেন না? শুধুই কি আমাদের সময়ের গতিপ্রকৃতি আপনার অপছন্দ—এই কারণেই? প্রফেসার ম্যাকাও প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন।

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার প্রফেসারের দিকে একবার গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, যদি বলি, তোমাদের সময়ের পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে আমি মেতে আছি এক সৃষ্টির নেশায়।

—সৃষ্টি! এখানে কোন সৃষ্টির কথা বলছেন আপনি? ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল।

—আমি এই নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু মানবিক সত্তা সঞ্চারিত করে বিবর্তনের পথে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে দিতে চাই।

—তার নমুনা তো গতকালই দেখলাম, স্যার। দুই ভিন্ন গোষ্ঠীকে রক্তাক্ত লড়াই থেকে যেভাবে শান্তির পথে এনে মিলিয়ে দিলেন। বগলাচরণ বাখণ্ডি বললেন।

—তবু বলবেন এর কৃতিত্ব আপনার নয়? এটাও ইতিহাসেরই গতি? ঝিমলি চ্যাটার্জি বলল।

—হ্যাঁ ঝিমলি, স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। সে যা করে, তা কোনো অব্যাখ্যাত অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায়।

—তাহলে কি সেই অদৃশ্য শক্তিকেই আমরা বলি ঈশ্বর?

ঝিমলি চ্যাটার্জির কথায় স্যার সত্যপ্রকাশ হঠাৎ যেন থমকে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলেন দূরে, বহু দূরে। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন ছান্দোগ্য উপনিষদের সেই অমর কয়েকটি শব্দ: “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত”, অর্থাৎ “এ বিশ্বজগতের উদ্ভব হয়েছে ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্মেই এর স্থিতি, আবার ব্রহ্মের মধ্যেই এর বিলয় ঘটবে।”

এর যথার্থ ব্যাখ্যার যোগ্যতা এই ক্ষুদ্র লেখকের সাধ্যে নেই।

শেষ পর্যন্ত স্যার সত্যপ্রকাশকে সেই পঞ্চাশ হাজার বছর অতীত পৃথিবীতে রেখেই ফিরতে হল তিন সময়গাড়ির যাত্রীকে। এক অসাধারণ, অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বল করে। মানবসভ্যতায় এর নজির আর কোনোদিন হবে না।

টাইম মেশিন এসে পৌঁছোল প্রফেসার ম্যাকাওয়ের রাজারহাটে তাঁর এগারোতলা নিজস্ব ল্যাবরেটরি-কাম-ফ্ল্যাটে। ড. মেডাক তখনও সেখানে বসে ছিলেন। আমরা ফেরার পর সময় দেখে বললেন, ওদের (আমাদের) যাওয়া আর ফেরার মধ্যে জাগতিক সময়ের তারতম্য ঘটেছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

অবিশ্বাস্য! কিন্তু এটাও সত্য!

শেষ কথা

শোনা যায়, এরপর বগলাচরণ বাখণ্ডি স্যার সত্যপ্রকাশের একদা প্রিয় সহচর স্বপনবাবুর কাছে গিয়ে তাঁদের সব অভিজ্ঞতার কথাই জানিয়েছিলেন।

সব শুনে স্বপনবাবু বলেছেন, এমনটি হতে পারে, আমি অনুমান করেছিলাম। উনি আর কোনোদিনই এই সময়ের দুনিয়ার মাটিতে ফিরে আসবেন না। বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়