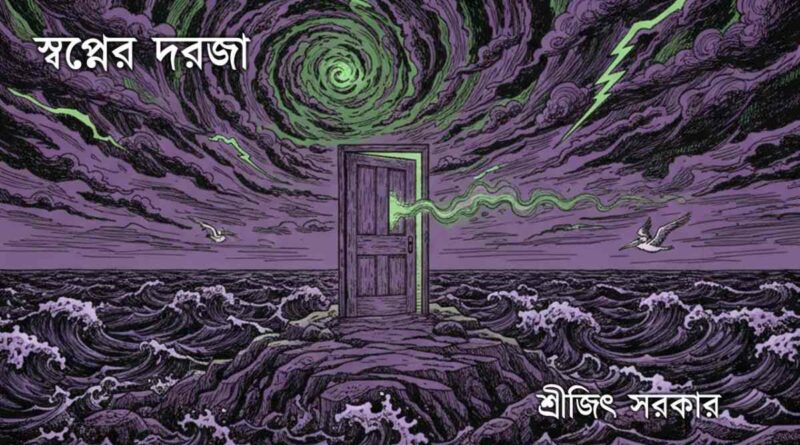

স্বপ্নের দরজা

লেখক: শ্রীজিৎ সরকার

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

নির্জন সৈকতে

“সমুদ্রের কিনারা বরাবর কাউকে হেঁটে যেতে দেখেননি আপনি?” জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার। ভাবলেশহীন দেখাচ্ছিল তাঁর মুখটা; তবে কণ্ঠস্বরে ফুটে-ওঠা কর্তৃত্বের আভাস গোপন থাকছিল না। সম্ভবত বহু পরিশ্রমে অর্জিত পদমর্যাদা আর তদন্তের গুরুত্ব—এই দুই বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে এমন ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল তাঁকে।

আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দু-পাশে মাথা নাড়ল ঋত্বিক, “না। শুধু একজন ফেরিওয়ালা—না না, ঠিক ফেরিওয়ালা নয়—একজন বেলুনওয়ালাকে আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরঘুর করতে দেখেছিলাম। এমনকি আমি যখন কাউন্টারে শাটডাউন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, তখনও সে নারকেলবাগানের ওদিকে যাওয়া-আসা করছিল।”

“সময়টা আন্দাজ করতে পারবেন?”

একটু মনে করার চেষ্টা করল ঋত্বিক। সন্ধ্যা থেকে কাউন্টারে ক্রেতাদের ভিড় এতটা নিরবচ্ছিন্ন থাকে যে, বিক্রিবাটার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ঘটনার সম্বন্ধে তথ্য মনে রাখার কাজটা কঠিনই হয়ে পড়ে। তার উপর গতকাল ছিল মেঘলা আবহাওয়ার দিন—যেমন দিনে ব্যাবসার পাশাপাশি নজর রাখতে হয় আকাশের গতিপ্রকৃতির দিকেও। সুতরাং, এই মুহূর্তে স্মৃতি নিয়ে যথেষ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করতে হল তাকে। তারপর সে বলল, “ওই ধরুন আটটা থেকে সাড়ে ন-টা পর্যন্ত…”

“আই সি!” মাথা নাড়লেন অফিসার, “তার মানে আপনি প্রতিদিন সাড়ে ন-টায় দোকান বন্ধ করেন?”

“হ্যাঁ স্যার,” ঘাড় হেলাল ঋত্বিক, “এই বিচের তো সেরকমই নিয়ম। সাড়ে ন-টা নাগাদ সব কাউন্টার শাটডাউন করে দিতে হয়। যত টুরিস্ট, দোকানদার, ফেরিওয়ালা—সবাইকে মোটামুটি পৌনে দশটার মধ্যে বিচ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। দশটা নাগাদ অটোমেটিক পুরো বিচের পাওয়ার কাট হয়ে যায়। আপনি তো এসব আমার থেকেও ভালো জানেন, স্যার।”

“রুল অব দ্য বিচ! রুল বাই দ্য বিচ!” দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বললেন অফিসার। সম্ভবত পাওয়ার কাট হওয়ার আগের সময়টুকুতে তাঁকে যে রুটিন তল্লাশি করতে হয় প্রতিদিন এবং তন্নতন্ন করে দেখে নিতে হয়, বিচের কোথাও ঘাপটি মেরে কেউ থেকে গেল কি না—সেই অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর উষ্মার কারণ। যতই অফিসে বসে মোবাইল থার্মাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে কাজটা করতে হোক-না কেন, চোখ এবং মাথার পরিশ্রম হয় যথেষ্ট! তা ছাড়া নিম্নচাপের দরুন বিগত কয়েকদিন আবহাওয়ার উত্থান-পতন চলছে নিয়ম করে। কোস্টাল গার্ড ডিপার্টমেন্টটাকে তুলে দেওয়ার পর, এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলানোর যাবতীয় দায়িত্ব বর্তেছে পুলিশের উপর। হয়তো সেই সংক্রান্ত ক্লান্তি এবং উদ্বেগও অস্থির করছিল তাঁকে।

বিরক্তিটুকু আপাতত নিজের মধ্যেই প্রশমিত করে নিয়ে, আবার জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার, “আপনি যখন আপনার কাউন্টার বন্ধ করছেন, তখন কি বাকি কাউন্টারগুলোও সব বন্ধ হয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ, স্যার। লিকার শপ বাদে বাকি সব কাউন্টারই তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমেছিল আর ওয়েদার রিপোর্টে ঝড়বৃষ্টির কথা বলছিল বলে কাল হয়তো একটু বেশিই তাড়াতাড়ি শাটডাউন করে দিয়েছিল সবাই। আমিও হয়তো তা-ই করতাম। কিন্তু আমার তো স্যার, ফুড কাউন্টার—মেটিরিয়াল যদি অবিক্রীত থাকে, তবে পরদিন অসুবিধা হয়ে যায়। তাই চেষ্টা করি শাটডাউন করার আগে স্টক ক্লিয়ার করে ফেলতে।”

“হুমম!” কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন অফিসার। কবজিতে বাঁধা ব্যান্ডটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন তিনি। তিনি হয়তো দ্রুত বুঝে নিতে চাইলেন—সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটার শারীরিক তাপমান, হৃৎস্পন্দনের হার, শ্বাসক্রিয়া বা রক্তচাপে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে কি না। কী দেখলেন, তিনিই জানেন!

মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে অফিসার বললেন, “বেলুনওয়ালাটা কি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? নাকি বাইরের কেউ?”

“সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না, স্যার। আসলে আমি খুব একটা সোশ্যাল পার্সন নই। কাউন্টার থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে কাউন্টার—এই আমার বর্ডারলাইন।” মাটির দিকে তাকিয়ে, একটু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল ঋত্বিক, “তবে ওকে এখানে মাঝেমধ্যেই আসতে দেখি। বিশেষত কোথাও বাচ্চাদের দেখলেই ও তার আশপাশে খুবই ঘুরঘুর করে। আমার দোকান থেকে দু-একবার খাবারও কিনেছে।”

“ওদের স্বভাবটাই এইরকম। চিপ বিজ়নেস মাইন্ড!” মাথা নাড়লেন অফিসার। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি একাই থাকেন এখানে? নাকি কোনো আত্মীয়-পরিজনও…”

“আমার কোনো আত্মীয়-পরিজন নেই, স্যার।” অফিসারের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল ঋত্বিক।

“ওহো! সরি।”

“সরির তো কিছু নেই, স্যার।” সামান্য হাসল ঋত্বিক, “আমি আসলে একজন অনাথ। ছোটো থেকেই সরকারি অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছি। সেখান থেকেই পড়াশোনা, চাকরিবাকরি, ব্যাবসা… এসব নিয়ে আমার কোনো লজ্জাও নেই, হীনম্মন্যতাও নেই।”

“আচ্ছা।” মাথা নাড়লেন অফিসার। তবে তথ্যটাকে তিনি তদন্তের ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী মনে করলেন, সেটা বোঝা গেল না। দরজার দিকে ফিরতে ফিরতে তিনি বললেন, “আশা করি, নিখোঁজ মানুষটির সম্পর্কে সব তথ্যই এতক্ষণে আপনার আপডেটারে এসে গেছে। ওগুলো একটু দেখে নেবেন; আর আশপাশে সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলে প্লিজ় আমাদের একটু জানাবেন। যেহেতু আপনারা—মানে কাউন্টারকিপাররা দিনের অনেকটা সময়ই বিচে থাকেন—তাই আপনাদের উপর আমরা অনেকটা ভরসা করছি।”

“নিশ্চয়ই জানাব, স্যার।”

“ধন্যবাদ।” সোফার পাশে চোখ আটকে গেল অফিসারের। একটু কৌতূহলী স্বরে তিনি বললেন, “আচ্ছা ঋত্বিকবাবু, ওই র্যাশনের কার্টনগুলো ঘরের মধ্যে রেখেছেন কেন? আপনার বাড়িতে কি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোররুম নেই?”

“কী যে বলেন স্যার! বসতবাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোররুম না থাকলে এত বছর ধরে রেসিডেন্ট’স পারমিট ভ্যালিডেট করিয়ে যেতে পারতাম?” হাসল ঋত্বিক, “আসলে বর্ষা পড়েছে তো—তাই স্টোররুমটা পরিষ্কার করছি। যতই হিউমিডিটি কনট্রোলিং সিস্টেম থাক-না কেন, নিজে হাতে ঘরদোর পরিষ্কার না করলে আমার যেন অস্বস্তি হয়।”

“আই সি!” আরেকবার পুরো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, বেরিয়ে গেলেন অফিসার। ব্যস্ততা ছিল তাঁর হাবেভাবে। হয়তো আরও কয়েকজনকে জেরা করার ছিল তাঁর বা বাকি ছিল খানাতল্লাশির কিছু ধাপ।

অফিসার চোখের আড়াল হতেই হাঁপ ছাড়ল ঋত্বিক। পুলিশদের সে বরাবরই একটু এড়িয়ে চলে। এমনকি কখনও যদি অচেনা রাস্তায় দিশা হারিয়ে যায় এবং সিটিজ়েন অ্যাসিস্ট্যান্সের পজ়িশনিং সিস্টেমটাও অকৃতকার্য হয়ে পড়ে কোনোভাবে—তবুও সে সহজে পুলিশের দ্বারস্থ হয় না। অন্য পথচারীদের সাহায্য পাওয়া গেলে ভালো, নয়তো নিজেই সে চেষ্টা করে পথ খুঁজে নিতে। অথচ এই পুলিশভীতির কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। এমনকি এটা যে ভীতিই—বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি নয়—সে ব্যাপারেও ঋত্বিক নিশ্চিত নয়!

আপাতত মাথাটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার!

এই বাড়ির পিছনে যে একফালি জায়গা পড়ে ছিল—মেরেকেটে যার আয়তন হয়তো তিনশো স্কোয়্যার ফুটের বেশি হবে না—সেখানেই ছোট্ট বাগান বানিয়েছে ঋত্বিক। মুক্তকেশী বেগুন, মিষ্টি কুমড়ো, সুরমা ফজলি, পুদিনা, শসা, শ্বেতকাঞ্চন, মধুমালতী, পারুল, ফুরুশ… ফুল, ফল, সবজি—কী নেই সেখানে! অবসর পেলেই ওই সবুজ ছায়াটুকুর আশ্রয় নেয় ঋত্বিক। খুব ভোরে উঠে প্রথমেই বাগানের তদারকি করাটা তো তার দৈনন্দিন রুটিন বটেই—সেই সঙ্গে, প্রকৃতিতে দুর্যোগের আভাস না থাকলে, রাতের খাওয়াদাওয়া মিটে যাওয়ার পর ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসাটাও একরকম নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

আজও সেখানেই গেল ঋত্বিক।

অনেক তল্লাশি করে পাতার ফাঁক থেকে দুটো পাকা আম উদ্ধার করল ঋত্বিক, বেগুন গাছের পাতার নীচে চিহ্নিত করল কয়েকটা পোকাকে। আরাম করে পাতা খাচ্ছিল তারা। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাদের অনীহা এবং নিজের কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল লক্ষ করার মতো। ঋত্বিক তীব্র গতিতে জল স্প্রে করে করে ঝেড়ে ফেলল পোকাগুলো। তার মনে পড়ছিল প্রথম যৌবনের কথা, যখন এমনই প্রচণ্ড বেপরোয়াভাবে সে ঝেড়ে ফেলতে চাইত জীবনের সব সমস্যা। তার বিশ্বাস ছিল, প্রচেষ্টার ভীষণ ঝড়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় সব বাধাবিপত্তি। কিন্তু মনে হওয়া আর বাস্তবায়িত হওয়ার মধ্যে সব সময়ই কিছু অনতিক্রম্য দূরত্ব থেকে যায়। ফলে কিছু সমস্যাকে নির্মূল করা যেত, কিছু সমস্যা আবার নাছোড়বান্দা হয়ে থাকত এঁটুলিপোকার মতো। বিরক্ত হত ঋত্বিক, অধৈর্য হত, সময়বিশেষে হয়তো হতাশও!

‘তার চেয়ে এখন আমি যথেষ্ট ভালো আছি।’ মনে মনে বলল ঋত্বিক। তারপর গভীর একটা শ্বাস নিল সে। সকালের তাজা হাওয়া অনেকখানি প্রাকৃতিক গন্ধ নিয়ে ঢুকে পড়ল ফুসফুসে, মুছে দিল সবটুকু বিষণ্ণতা এবং কিছুক্ষণ আগের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা।

অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও ঋত্বিক যখন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সকালের চাটুকু—তখনও কি একবারও সে ভাবতে পেরেছিল যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লঘু হয়ে যেতে চলেছে এই সুখী-সুখী মৌতাত? যদিও কলিং বেলের শব্দ পাওয়া থেকে দরজা খোলা পর্যন্ত মুহূর্তটুকুর মধ্যে সে ভেবে নিয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনো প্রতিবেশী সাংসারিক জিনিস চাইতে এসেছে। বিশেষত ললিতার নামটাই মনে এসেছিল বেশি করে। এমনকি নিজের ভাবনা নিয়ে ঋত্বিক এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, আইহোলে চোখ রাখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি!

যদিও অফিসার যথেষ্ট নম্রভাবেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করেছিলেন; তবু ঋত্বিকের মনে হয়েছিল, নাতিশীতোষ্ণ ভোর ভেঙে ক্রমে ঢুকে পড়ছে উষ্ণমণ্ডলীয় বাতাস। জীবনে প্রথমবার কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখার পর যেমন অনুভূতি হয়েছিল—প্রথমবার পুলিশি জেরার মুখোমুখি হয়েও, ভিতরে ভিতরে ঠিক তেমনই একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিল সে।

তবু যে বায়ুপ্রবাহ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তুমুল ঝঞ্ঝা ঘনিয়ে ওঠার আগেই, আপাতত সেটা ভেবেই শান্তি পেল ঋত্বিক।

কবজিকে জড়িয়ে-রাখা হাতঘড়ি মনে করিয়ে দিচ্ছিল, সময়টা সকাল আটটা পঞ্চান্ন। স্মৃতিতে গেঁথে-থাকা সারণি খেয়াল করিয়ে দিচ্ছিল, র্যাশন আসার কাল সমাগত।

ঋত্বিক গিয়ে দাঁড়াল রিপোজ়িটরি চ্যানেলের সামনে, যেটাকে দেখতে অবিকল প্রাচীন কোনো পাতকুয়োর মতো। যদিও এটার বয়স বড়োজোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর এবং এটা সম্পূর্ণভাবে ধাতুর তৈরি।

ইতিহাসের ‘নীতি: প্রণয়ন ও সংস্কার’ অধ্যায়ে ঋত্বিক পড়েছে, কালোবাজারি আটকানোর জন্য আজ থেকে মোটামুটি বছর চুরাশি আগে প্রচলন হয়েছিল নবযুগীয় পণ্যক্রয় নিয়ন্ত্রণ আইনের। একদিকে যেমন এর লক্ষ্য ছিল অপ্রয়োজনীয় মজুতের মাধ্যমে তৈরি করা কৃত্রিম সংকট আটকানো, তেমনই অন্যদিকে ছিল মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিস্তর সংশোধন এবং টালবাহানার পর যখন আইনটা বলবৎ হয়েছিল—তারপর থেকে অন্তত চল্লিশ বছর পর্যন্ত সব শ্রেণির মানুষের ভাগ্যেই জুটেছিল ম্যানুয়াল সার্ভিসের বদান্যতা। মাঝরাতেই ওয়াগন পৌঁছে যেত ব্লকভিত্তিক সাপ্লায়ারদের কাছে। তারা জিনিসপত্র খালাস করত, বাক্সে বাক্সে ভরে সিল আটকাত এবং ব্যবস্থা করত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। এরপর সকালবেলায় তাদের পাঠানো র্যাশনকার্ট এসে দাঁড়াত বাড়ির সামনে সামনে, বাড়ির নাম্বার মিলিয়ে মিলিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা কার্টন নামিয়ে দিয়ে যেত দরজায় দরজায়। যদিও সাধারণ নাগরিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় র্যাশন এভাবে এলেও, সরকার অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের জন্য আলাদাভাবে আবেদন দাখিল করতে হত। প্রয়োজনীয় ব্যাবসায়িক পরিসংখ্যান জমা দিয়ে তাদের জানাতে হত, কোন পণ্য কতটা পরিমাণে তাদের প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী তারা দফতরের অনুমোদন পেত এবং পণ্যবণ্টন অফিসে নিজেরাই গিয়ে বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আসত।

কিন্তু এরপর যখন সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উঠতে শুরু করল এবং ভুল পণ্য সরবরাহের ঘটনা ঘটতে লাগল একের পর এক—তখনই আরম্ভ হয়েছিল গোটা প্রক্রিয়াটা স্বয়ংক্রিয়করণের কাজ।

এই পর্যায়ে এসে, মানুষের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে, স্বয়ংক্রিয় কার্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শহরাঞ্চলে সফল প্রয়োগের পর যখন সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গাগুলোতেও নির্মিত হয়েছিল হাইপারলুপ এবং বাড়ি বাড়ি বসানো হয়েছিল রিপোজ়িটরি চ্যানেল—সেই প্রথমাবস্থায় তৈরি হয়েছিল এটা। যদিও তখনও যেহেতু সব চ্যানেলগুলো ঠিকঠাক কাজ করত না এবং সন্নিহিত দশ-বারোটা পরিবারকে তাদের রসদ সংগ্রহ করে নিতে হত একটা সাধারণ চ্যানেল থেকে—তাই সেই সময় এখানকার বাড়িগুলো পাওয়া যেত তুলনামূলক সস্তা দামে। তা ছাড়া এসব চ্যানেলকে ফ্লাডগেটের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছিল, যাতে জলস্ফীতির সময় এদের ড্রেনেজ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এইসব নিয়ে যেহেতু জনমানসে নানান বিপৎসম্বন্ধীয় গুজব রটেছিল—তাই সমুদ্রাঞ্চলে ব্যাবসার ক্ষেত্রে পণ্যকর, নিবন্ধীকরণ ইত্যাদিতেও কিছু ছাড় পাওয়া যেত তখন।

যদিও এসব যখনকার কথা, তখন ঋত্বিকের জন্মই হয়নি! হলেও, সীমিত বেতন আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শূন্য সম্পদ সম্বল করে, আস্ত একটা বাড়ি কিনে ফেলার মতো সামর্থ্য কি তার হত? সে বরং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে যে, খামখেয়ালের বশে কাটা একটা লটারি তাকে এমন একটা বাড়ি পাইয়ে দিয়েছে!

অতীত চারণা করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ঋত্বিক। এমন সময় চ্যানেলের মুখে হলুদ আলো জ্বলে উঠল এবং শোনা গেল যান্ত্রিক ঘোষণা: “অনুগ্রহ করে শুনবেন। আপনার নিবন্ধিত পণ্যসামগ্রী অবিলম্বে পৌঁছোতে চলেছে। দয়া করে পাসওয়ার্ড প্রদান করুন। পণ্য সরবরাহের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আপনার সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে কাম্য।”

বড়ো বড়ো শহরে যে রিপোজ়িটরি চ্যানেলের মুখে অ্যান্টি-ডাইভিং সেন্সর লাগানো হচ্ছে, সেই খবর শুনেছে ঋত্বিক। তা ছাড়া ক্যারেজ থেকে এলিভেটরগুলোও সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। তার পরিবর্তে সেখানে নাকি একরকম উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভ্যাকুয়ামের ব্যবস্থা করা হচ্ছে—র্যাশন ক্যারেজের সংকেত পাওয়ামাত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চালু হয়ে যাবে এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করে নেবে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা! যদিও আরও অনেকেরই মতো ঋত্বিকেরও মনে হয় যে, এই কাজটা আরও অনেক আগেই আরম্ভ করা উচিত ছিল। সংখ্যাতত্ত্ব দেখলে বোঝা যায় যে, বাৎসরিক আত্মহত্যার পরিসংখ্যানটা উদ্বেগজনকই!

সময় এখন আটটা আটান্ন।

পাসওয়ার্ড দিল ঋত্বিক এবং তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল গুহামুখ।

একটু ঝুঁকে ভিতরটা দেখল ঋত্বিক।

অন্তত ফুট পঞ্চাশেক নীচে আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল টানেলটা। ঝিকিয়ে উঠছিল ধাতব পাতজোড়া, অনতিকাল পরই যার উপর দিয়ে ভীমবেগে ছুটে যাবে মহানাগের মতো এক যন্ত্রদানব। এখানে সে দাঁড়াবে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। খুলে যাবে তার ডিস্ট্রিবিউটিং চেম্বারের ঢাকনা—যেখানে আগে থেকে কনভেয়ার বেল্ট বাহিত হয়ে জমা হয়েছে এই চ্যানেল নাম্বারের জন্য সংরক্ষিত প্যাকেজটা।

আজও তা-ই হল। চেম্বারের উন্মুক্ত গহ্বর দিয়ে উঠে এল সরবরাহের করুণাহস্ত। ঋত্বিক দ্রুত বাক্সোটা সংগ্রহ করে নিতেই, চোখের পলকে ফিরে গেল সে; এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল—টানেল আবার খাঁ খাঁ করছে কিছুক্ষণ আগের মতো। আলো প্রতিফলিত হচ্ছে শূন্য গহ্বরে, একা একা ঝলসাচ্ছে মেটাল প্লেট, বিন্দু বিন্দু লাল আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎসংযোগ চালু থাকার সংকেত।

চ্যানেলের মুখ বন্ধ করে, র্যাশন নিয়ে ঘরে ফিরে এল ঋত্বিক।

ঘরটা আর আগের মতো বদ্ধ মনে হচ্ছিল না। বরং ঋত্বিকের মনে হচ্ছিল, জানালা দিয়ে ঢুকে-পড়া রোদটা কাটিয়ে দিচ্ছে মনের গলিঘুঁজিতে জমা-হওয়া বিষণ্ণতার স্যাঁতসেঁতে ভাবটুকু। ঘরটাকে চিরপরিচিত ছন্দে ফিরে আসতে দেখে খুশি হচ্ছিল সে, স্বস্তিও পাচ্ছিল কিছুটা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ডিসক্লোজ়ার চেম্বারে সবে বাক্সোটা ঢোকাতে যাবে ঋত্বিক—এমন সময় আবার বেজে উঠল কলিং বেলটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢিপঢিপ করে উঠল তার বুকের ভিতরে।

তবে কি আবার ফিরে এলেন অফিসার? আবারও কি সন্দেহ আকুলিবিকুলি করে উঠল তাঁর মনে?

ভিজ়িটর’স ভিশনে চোখ রাখতেই অবশ্য মনটা হালকা হয়ে গেল ঋত্বিকের। লতিকা দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। গোলাপি রঙের একটা নরম রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে সে।

না, এমন নয় যে, লতিকাকে ঋত্বিক খুব পছন্দ করে। বরং রাতদিন লতিকার এটা-সেটা চাইতে আসা এবং সেই ছলে ব্যক্তিগত কথা জানতে চাওয়ার অহেতুক কৌতূহলকে সে অপছন্দই করে কিছুটা। কিন্তু হাজার হোক—লতিকা একজন মহিলা; তার উপর সে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও নয়। বছরে এক-দুবার দিনকয়েকের জন্য সে ছুটি কাটাতে আসে, তারপর চলেও যায়। সুতরাং, সামাজিক সৌজন্যের খাতিরে ঋত্বিক কখনোই অন্তর্নিহিত বিরক্তিটার মৌখিক প্রকাশ ঘটাতে পারে না।

তবে আজ লতিকাকে দেখে ঋত্বিকের মনে হল, তার দরজায় সকাল সকাল কেউ একগুচ্ছ তাজা লাইল্যাক রেখে গেছে!

একগাল হাসল লতিকা, “সুপ্রভাত, ঋত্বিকবাবু।”

“সুপ্রভাত।”

“আজকের আবহাওয়াটা কী মনোরম না?” অকারণেই বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলল লতিকা।

“হ্যাঁ,” সায় দিল ঋত্বিক, “কাল যেমন মেঘ করেছিল আর বৃষ্টি শুরু হয়েছিল—ভেবেছিলাম, আজ হয়তো সারাদিন আবহাওয়া খারাপ থাকবে!”

“সত্যিই তা-ই। তবে যা-ই বলুন ঋত্বিকবাবু—দু-দিনের জন্য চেঞ্জে এসে যদি দেখি আবহাওয়া খারাপ, তবে কিন্তু মোটেই ভালো লাগে না।” সায় দিল লতিকা। তারপর একটু দুঃখী মুখে বলল, “আর বলেন কেন? ব্রেকফাস্টে আজ একটু স্যান্ডউইচ খাব, ভাবলাম। ভেজিটেবিল কর্নার খুঁজতে গিয়ে দেখি, গতকাল রাতে সুপ বানাতে গিয়েই সব টম্যাটো ফুরিয়ে ফেলেছি! ভেবেছিলাম, প্রিজ়ার্ভারের কোনায় বোধহয় একটা-দুটো পড়ে থাকবে। কোথায় কী? এখন পাউরুটি আর স্যামন অবধি গ্রিল করা হয়ে গেছে—নয়তো অন্য কিছু বানানোর কথা ভাবতাম… আচ্ছা ঋত্বিকবাবু, আপনার ঘরে টম্যাটো আছে?”

“আছে।” মুখে হাসি টেনে বলল ঋত্বিক। প্রিজ়ার্ভারে যে চারটে টম্যাটো পড়ে ছিল, সেগুলোই লতিকার হাতে তুলে দিল সে।

“এতে হবে? না আরও কয়েকটা দেব?”

“না না, এতেই হয়ে যাবে। থ্যাংকিউ সো মাচ।” আবার মিষ্টি করে হাসল লতিকা। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা একটু দেখে নিয়ে, গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে সে বলল, “তবে যা-ই বলুন, ক-দিনের জন্য ছুটি কাটাতে এসে ভালোই ফ্যাসাদে পড়লাম! একেবারে বাসি মুখ কাটতে-না কাটতেই ঝঞ্ঝাট! আচ্ছা, আপনার বাড়িতেও এসেছিল নাকি?”

লতিকা যে কার আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করছে, বুঝতে অসুবিধা হল না ঋত্বিকের; আর সঙ্গে সঙ্গে ম্রিয়মাণ-হতে-থাকা অস্বস্তিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মধ্যে। তবে বাইরে সেটাকে প্রকাশ হতে দিল না সে। বরং খুব সাবলীলভাবে বলল, “সে তো এসেছিলই। তার উপর আমি যেহেতু অনেক রাত পর্যন্ত বিচে থাকি—তাই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা তো বিশেষ জরুরি! কী আর করা যাবে, বলুন? পুলিশের কাজে সাহায্য করাটাও তো আমাদের নাগরিক কর্তব্য।”

“সেইই!” একটু শুকনো মুখে সায় দিল লতিকা। তারপর চোখে-মুখে আশঙ্কামিশ্রিত কৌতূহল ফুটিয়ে তুলে বলল, “আচ্ছা, শুনলাম—মানুষটা নাকি মানসিক সংশোধনাগার থেকে পালিয়েছে। তাহলে কি সে অন্যদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে? বা আক্রমণাত্মক?”

“কেস হিস্ট্রি না জেনে, সেটা এভাবে কিছু বলাটা শক্ত।” একটু অন্যমনস্ক হয়ে ঋত্বিক বলল, “মানসিক রোগের যেমন বিভিন্ন ধরন হয়, তেমন বিভিন্ন স্টেজও হয়। আসলে মানসিক অসুখের মূলে তো থাকে বিভিন্নরকম ক্রাইসিস। ফলে রোগলক্ষণের বহিঃপ্রকাশটাও মূলত নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর। এরকম রোগীদের আচরণ ক্ষণেক্ষণে পালটে যায়। এই হয়তো সে এককোণে বসে ভয়ে কাঁপছে, অন্যদের মুখোমুখি হতে রাজি হচ্ছে না; আবার পরক্ষণে তাকেই দেখবেন—যাকে দেখছে, তার দিকেই তেড়ে যাচ্ছে; হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তা-ই ছুড়ে ছুড়ে মারছে!”

“হুমম। প্রিটি মাচ আনপ্রেডিক্টেবল।” দুশ্চিন্তার রেখা আরও গভীর হয়ে চেপে বসল লতিকার মুখে, “তবে মানসিক সংশোধনাগারের মতো একটা জায়গা—যেখানকার সুরক্ষাব্যবস্থা প্রায় কিংবদন্তি হয়ে গেছে—সেখান থেকে একজন জলজ্যান্ত মানুষ পালিয়ে গেল—ব্যাপারটা কিন্তু খুব একটা স্বাভাবিক নয়! কী বলেন ঋত্বিকবাবু? এখানে কি একটা নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে না?”

“ব্যাপারটা একটু অন্যরকমই শুনলাম,” দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল ঋত্বিক, “ভদ্রলোককে নাকি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময়, রাস্তার মাঝখানে ভ্যানে কিছু ত্রুটি দেখা যায়। সেসব নিয়েই সবাই যখন ব্যস্ত, তখনই উনি পালান।”

“সেটাই-বা কী এমন ভালো কথা? অতগুলো লোক যেখানে উপস্থিত, ভ্যানের দরজা খুলে একজন মানুষ পালিয়ে যেতে পারল?” অল্প অল্প ঘাম ফুটে উঠছিল লতিকার কপালে। তবে সেটার কারণ ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা নাকি দুশ্চিন্তা, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। ঘামটা মুছতে মুছতে সে বলল, “তবে একটা কথা পরিষ্কার—পাগলটা ধরা না-পড়া পর্যন্ত আমাদের সবাইকেই খুব সাবধানে থাকতে হবে। কে জানে, সে হয়তো সমুদ্রের ধারেই ঘুরঘুর করছে! তবু ভাগ্য ভালো যে, তার একটা ছবি অন্তত আমাদের কাছে আছে। চেহারার যদি সাংঘাতিক অদলবদল না হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে চিনতে পারব।”

“সেইই।”

“আসি, কেমন? আমার টোস্ট আর স্যামন আবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে…”

চলে গেল লতিকা। দরজা বন্ধ করে, ঋত্বিকও ধীরে ধীরে ফিরে এল আগের জায়গায়। অন্যমনস্কের মতো সব কিছু গোছাতে লাগল সে। কাউন্টার খোলার সময় কাছাকাছি এসে পড়ছিল। স্টোররুমে নামারও দরকার ছিল। তবু, অন্যদিনের মতো ঝড়ের গতিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে।

শুধু একটা কথাই ভাবছিল ঋত্বিক—বেলুনওয়ালাটা কি আজও আসবে?

ডার্করুম—১

“রাতে ঘুম হয় তোমার?”

“ঘুম? হ্যাঁ। আমার খুব ঘুম পায়।”

“ঘুমোতে পারো?”

“ঘুমোতে? ঘুমোতে… ঘুমোতে… না তো। আমি তো ঘুমোতে পারি না।”

“গতকাল রাতেও ঘুমোতে পারোনি?”

“না। চোখ বন্ধ করছিলাম। আর উঠে উঠে বসছিলাম।”

“কেন? ভয় লাগছিল?”

“হুঁ। ভয় লাগছিল আমার। চোখ বন্ধ করলেই ভয় লাগছিল।”

“কীসের ভয়?”

“কীসের… কীসের… হ্যাঁ। আমার ভয় করে। শুধু ভয় করে। সব সময় ভয় করে।”

“আচ্ছা আচ্ছা। ওসব কথা থাক।”

“হ্যাঁ, থাক। ওসব মনে করলে আমার ভয় লাগে।”

“এবার থেকে যখনই ভয় লাগবে, তখনই একটুখানি জল খাবে। জল খেলে ভয় কমে যায়। কেমন? মনে থাকবে তো?”

“ভয় লাগলে জল খাব! জল খেলে ভয় কমে যায়! ভয় লাগলে জল খাব! জল খেলে ভয় কমে যায়! হ্যাঁ, মনে থাকবে। ভয় লাগলে জল খাব! জল খেলে ভয় কমে যায়!”

“খুব ভালো। আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিটা কি তুমি এঁকেছ?”

“ওই ছবিটা? না না। আমি আঁকিনি তো। ওই ছবিটা… ওই ছবিটা… ওহো, ওটা তো ছবিই নয়।”

“তাহলে ওটা কী?”

“ওটা একটা দরজা। সত্যিকারের দরজা। আমি যেখানে যাই, ওই দরজাটাও সঙ্গে সঙ্গে যায়।”

“কীসের দরজা ওটা?”

“পালানোর দরজা!”

“কে পালাবে?”

“কে পালাবে? উমম, কে যেন পালাবে… কে যেন… কে যেন… কেন, আমিই পালাব।”

“কাদের থেকে পালাবে?”

“কাদের থেকে? কাদের থেকে… কাদের থেকে… ওই ওদের থেকে! আমাকে পালাতে হবে… পালাতেই হবে…”

“আচ্ছা আচ্ছা। সে পরে হবে। তুমি কি কখনও এই দরজাটা খুলতে পেরেছ?”

“এই দরজাটা? না তো! খুলতে পারিনি তো!”

“কাল রাতে কী হয়েছিল?”

“কাল রাতে? কী হয়েছিল… কী যেন হয়েছিল… ওহ্। কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল।”

“কী ঘটনা?”

“আমি ওই দরজাটা ধরে টানাটানি করছিলাম। খুব জোরে জোরে। তখন আচমকা খুলে গিয়েছিল!”

“কী খুলে গিয়েছিল? ওই দরজাটা?”

“না না। ওই দরজাটা তো খোলেনি।”

“তবে?”

“অন্য একটা দরজা খুলেছিল।”

“তুমি ঢুকেছিলে তার ভিতরে?”

“আমি? ওর ভিতরে? হ্যাঁ, আমি ঢুকেছিলাম তো। ওর ভিতরে ঢুকেছিলাম।”

“তারপর? কী দেখেছিলে সেখানে?”

“কী দেখেছিলাম… কী দেখেছিলাম… একটা হ্রদ দেখেছিলাম। খুব বড়ো হ্রদ। অনেক জল। কিন্তু জলটা খুব নোংরা। কাদা-গোলা।”

“আর? আর কী দেখেছিলে?”

“আর কী দেখেছিলাম? আর… আর… হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা হ্রদ দেখেছিলাম। নোংরা হ্রদ। আর একটা পাখি দেখেছিলাম। অদ্ভুত পাখি।”

“কী পাখি ছিল সেটা?”

“কী পাখি যেন! হ্যাঁ, একটা পেলিক্যান। থলের মতো ঠোঁট। হাঁসের মতো গলা। তার ল্যাজটা ছিল মাছের মতো। ডানাগুলো ছিল পাখির মতো। বড়ো বড়ো পালক। ডানার নীচে পাখনা দেখা যাচ্ছিল। মাছের পাখনা।”

“তারপর?”

“তারপর… তারপর… তারপর আরও দুটো পেলিক্যান তাকে ধরতে আসছিল।”

“ওদের ল্যাজও মাছের মতো ছিল?”

“ওদের ল্যাজ? না না। ওদের ল্যাজ পাখির মতো ছিল। ওদের ডানা পাখির মতো ছিল। ওরা অদ্ভুত ছিল না। জোরে জোরে ওরা উড়ে আসছিল। আর মাছ-পাখিটা তখন চিৎকার করছিল। কিছু একটা বলছিল…”

“কী বলছিল?”

“কী বলছিল? বলছিল… বলছিল… বলছিল যে, ‘আমি তো তোমাদেরই মতো। তোমরা আমাকে ধোরো না। ধোরো না।’”

“আর শিকারি পাখিগুলো কী বলছিল?”

“ওরা বলছিল… হ্যাঁ, ওরা বলছিল, ‘আমরা মাছ খাই। তুমিও এখন মাছ হয়ে গেছ। আর খাবারের কোনো জাত নেই। আমরা এখন তোমাকে খাব।’”

“ও উড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল না?”

“হ্যাঁ, করছিল তো। কিন্তু পারছিল না। ওর পা দুটো কাদায় আটকে গিয়েছিল। ও খুব ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তবু আটকে আটকে যাচ্ছিল।”

“তারপর?”

“তারপর? তারপর… তারপর… তারপর তো আমার আর মনে নেই। আমার খুব ভয় করছিল।”

“ঠিক আছে। আর কিছু বলতে হবে না। এখন একটু জল খাও।”

“জল? হ্যাঁ, জল খাব। ভয় পেলে জল খাই। জল খেলে ভয় কম লাগে।”

“খাও। আমি তোমার জন্য বেলুন এনে দেব।”

পুলিশ স্টেশনে

ওয়েটিং রুমে বসে আছে ঋত্বিক। কোলের উপর হাত রেখেছে, সামান্য নীচু করেছে মাথা, হাঁটু দুটোকে জুড়ে রেখেছে পরস্পরের সঙ্গে। এমন নয় যে, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের অভাব আর কাল্পনিক আশঙ্কার দ্বৈত আক্রমণ—আচমকা পুলিশি তলব পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে যাদের দৌরাত্ম্য—তাকে পর্যুদস্ত করতে পারছে না তারা আর! তবু সে চেষ্টা করছে বুকের ওঠা-পড়াটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ছন্দে বেঁধে রাখার! মাঝেমধ্যেই চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সমনটায়, আজ সকালেই যেটা এসে পৌঁছেছে তার কাছে:

নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে আপনাকে অতিসত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে

এই বার্তাটির কপি ব্যতীত সঙ্গে কোনোরকম নথিপত্র আনা বাধ্যতামূলক নয়

বিঃ দ্রঃ- এটি প্রশাসন-কর্তৃক প্রেরিত একটি অনুপেক্ষণীয় বার্তা

মানসিক চাপ সামলানোর অভ্যাস অবশ্য ঋত্বিকের বহুদিনের। প্রথম দিন অপারেশন থিয়েটারে জীবন্ত চামড়া ফালাফালা হতে দেখা থেকে একেবারে সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতা পর্যন্ত… সুতরাং, ভিতরে ভিতরে যতই তোলপাড় চলুক-না কেন—নিজের ধীরস্থির বাহ্যিক রূপটা বজায় রাখতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না তার। তবে ঋত্বিকের মনের মধ্যে সবেগে ছুটে চলেছে নেতিবাচক সম্ভাবনার স্রোত। কখনও তার মনে হচ্ছে, নিখোঁজ মানুষটার সম্পর্কেই নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই তলব করা হয়েছে তাকে; আবার কখনও মনে হচ্ছে, সমুদ্রপারে পাওয়া অজ্ঞাত মৃতদেহটার গণশনাক্তকরণের অংশীদার হিসাবেই ডাক পেয়েছে সে।

বোধহয় মিনিট পঁয়তাল্লিশ কেটে গেছে এরই মধ্যে! আধ ঘণ্টার পর থেকে হিসেব রাখা বন্ধ করে দিয়েছে ঋত্বিক।

ভিতরে ভিতরে ঋত্বিক একটু অধৈর্য হচ্ছিল। লাইফস্টাইল অ্যাসিস্ট্যান্সের টাইমজ়োন জানান দিচ্ছিল যে, এখন বেলা এগারোটা কুড়ি বাজে। অন্যান্য দিনে এতক্ষণ ঋত্বিকের কাউন্টারে রীতিমতো বিক্রিবাটা আরম্ভ হয়ে যায়। আর কিছু না হোক—অন্তত চিংড়ির কিমা আর কাঁকড়ার মাংসের পুর-দেওয়া স্যান্ডউইচ, মেরিন স্যালাড, কোকোনাট আইসক্রিমের মতো হালকা খাবারগুলোর তো ভালোই চাহিদা থাকে। অথচ আজ সে কাউন্টার খুলতেই পারেনি!

এমন নয় যে, একদিন বিক্রি বন্ধ থাকলে ঋত্বিকের গ্রাসাচ্ছাদন বড়ো কোনো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এই জায়গাটা পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে ‘হটস্পট’ তকমার অধিকারী—তাই এখানে ব্যাবসা চালানোর জন্য তাকেও অন্যান্যদের মতো প্রচুর বাণিজ্যকর দিতে হয়, কাউন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাসিক চাঁদা বাবদ কাউন্টারকিপার’স অ্যাসোসিয়েশনকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণও কিছু কম নয়। ফলত ব্যাবসা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই মাসিক হিসাবে বিভিন্নরকম টালবাহানা দেখা দিতে থাকে।

আশপাশে প্রায় পাথরের মতো মুখ করে যে কনস্টেবলরা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল এবং যেসব অধস্তন পুলিশকর্মী মাঝেমধ্যেই যাওয়া-আসা করছিল এ ঘর থেকে ও ঘরে—তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবছিল ঋত্বিক। আবার পরক্ষণেই সে পিছিয়েও আসছিল নানান সম্ভাবনার কথা ভেবে। বিশেষত, থানার মধ্যে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো জ্ঞান না-থাকায়, নানাবিধ কুণ্ঠার কবল থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পাচ্ছিল না সে।

এমন সময় সামনে ঝোলানো স্ক্রিনে ফুটে উঠল আহ্বানবার্তা:

Dear guest, we are ready to cordially welcome you.

এত দুঃখের মধ্যেও, লেখাটা দেখে একটু হাসি পেল ঋত্বিকের। সেই সঙ্গে সে মনে করার চেষ্টা করল, জীবনে শেষবার তার জন্য কোথায় সাদর অভ্যর্থনা বরাদ্দ হয়েছিল। স্মৃতির ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও অবশ্য ধোঁয়াশা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ডাক যখন এসেই গেছে, তখন স্মৃতিমেদুরতা নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক! অগত্যা, একবুক শ্বাস নিয়ে, দুরুদুরু বুকে ইনটারোগেশন রুমে ঢুকেই পড়ল ঋত্বিক।

পরিষ্কার সাদা আলোয় ভেসে যাচ্ছিল ঘরটা। একটা বড়ো পর্দায় ফুটে উঠছিল তদন্ত-সম্পর্কিত নানান আপডেট—হত্যা-নিখোঁজ-ধর্ষণ ইত্যাদির মাসিক সংখ্যা, কোন কেস ক্লোজ় হয়ে গেছে, কোন কেস এখনও তদন্তাধীন, কোন কেসের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে চলেছে… একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ভেসে ছিল পুলিশ-ফাইল নাম্নী অনেকগুলো কণাকৃতি বস্তু—যাদের মধ্যে ঠাসা ছিল বহু অপরাধ এবং অপরাধীর ইতিবৃত্ত, অসংখ্য নিখোঁজ এবং অভিযুক্তের নাড়িনক্ষত্র। অশোক স্তম্ভের ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্রটা ভাসছিল ঠিক মাথার উপর।

সেদিনের সেই অফিসারই বসে ছিলেন টেবিলের ওপারে। ঋত্বিককে দেখামাত্র সামনের চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন তিনি, “বসুন ঋত্বিকবাবু।”

মুখে একটা সাবলীলতা আনার চেষ্টা করে, একটু জড়সড়ো ভঙ্গিতেই বসল ঋত্বিক। নীরবে সে বুঝে নিতে চাইল, চেয়ারটার মধ্যে বিশেষ কোনো কারিকুরি আছে কি না। কিন্তু এসব ব্যাপারে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শূন্য হওয়ার দরুন, বিশেষ কিছু বোঝা সম্ভব হল না আপাতত। যদিও বুঝতে পারলেও যে ঋত্বিক বিশেষ কিছু করে উঠতে পারত, তেমনও নয়!

“প্রথমত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত এভাবে আপনাকে ডাকিয়ে আনানোর জন্য।” নির্লিপ্ত গলায় বললেন অফিসার, “দ্বিতীয়ত, আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সেজন্যও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে অন্য একটা খুব জরুরি রিপোর্ট আসার কথা ছিল; তার উপর হাইকমিশনার আবার একটা জরুরি আলোচনার জন্যও যোগাযোগ করেছিলেন। সেসবের জন্যই…”

“ও কোনো বিষয় নয়, স্যার।” বলল ঋত্বিক, “আমাদের জন্য আপনারা কতরকম বিপদ ঘাড়ে নেন! আপনাদের সাহায্য করাটা তো আমাদের কর্তব্য!”

“থ্যাংকস।” বললেন অফিসার। তবে ঋত্বিকের প্রশস্তি যে তাঁকে আদৌ কতটা সন্তুষ্ট করতে পারল, সেটা বোঝা গেল না। তিনি গোঁফে এক-দুবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, “এবার কাজের কথায় আসি। আচ্ছা ঋত্বিকবাবু, আগের দিন আপনার সঙ্গে অতগুলো কথা হল—অথচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি বেমালুম চেপে গেলেন কেন? আপনি তো একবারও বললেন না যে, নিখোঁজ মানুষটিকে আপনি অনেক আগে থেকেই চিনতেন?”

অফিসার খুব অনুচ্চস্বরে কথাগুলো বলেছিলেন। এমনকি তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল সাংবাদিক সম্মেলনে রিপোর্ট পেশ করার মতোই নিতান্ত নীরস এবং বৈচিত্র্যহীন। তবু অকস্মাৎ মনে হল, ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল, আর তার উত্তাপ ঝলসে দিয়ে গেল উলটোদিকে বসে-থাকা মানুষটার চোখ-মুখ!

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকল ঋত্বিক। ঢোঁক গিলল সে বারকয়েক। হয়তো পোড়া গন্ধে অভ্যস্ত করে নিতে চাইল সে নিজেকে। তারপর সেই অবস্থাতেই, নখ খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, “আসলে তেমন কোনো প্রসঙ্গ তো ওঠেনি, স্যার…”

“আলাদা করে আবার প্রসঙ্গ ওঠার কী আছে, ঋত্বিকবাবু? যাকে নিয়ে এত হুলুস্থুলুস, তার সম্পর্কে যদি আপনি ন্যূনতম কিছুও জেনে থাকেন, তবে আমাদের সেটা উপযাচক হয়ে জানানোটা তো আপনারই কর্তব্য ছিল—তা-ই নয় কি? চাইলেই কিন্তু এটাকে আমরা ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তথ্য গোপন’, ‘মিথ্যাচার’ এবং ‘সরকারি তদন্তে বিঘ্ন সৃষ্টি’র আওতায় আনতে পারি। এনিওয়ে।” টেবিলের কাচে আঙুল ঠুকে টকটক শব্দ করলেন অফিসার। হয়তো ঋত্বিকের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানোর আনন্দটা এভাবেই উদ্যাপন করলেন তিনি, কিংবা নিষ্কৃতি দিলেন নিজের ভিতর গনগনে-হয়ে-ওঠা উত্তেজনাটাকে। তারপর অপাঙ্গে অভিযুক্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমরা জেনেছি যে, ভদ্রলোক নাকি এর আগেও দুবার অ্যাসাইলাম থেকে পালানোর চেষ্টা করেছেন। প্রতিবারই অবশ্য পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করেছে এবং কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। বিষয়টা নিয়ে তাই আর বেশি হইচই হয়নি!”

নৈর্ব্যক্তিক হয়ে বসে থাকল ঋত্বিক। সে বোঝার চেষ্টা করছিল অফিসারের ভাবনার গতি এবং সেইমতো প্রস্তুত করে নিতে চাইছিল নিজেকে। কিন্তু অফিসারকে আজ ঢেউয়ের মতোই অননুমেয় মনে হচ্ছিল তার। ফ্যাটফেটে আলো যেন তার চামড়া থেকে নির্মমভাবে শুষে নিচ্ছিল জ্ঞাত অনুভূতির সব রং, কণ্ঠস্বর মেজাজ বদলাচ্ছিল ক্ষণেক্ষণে। আঁচ করতে-না করতেই খেই হারিয়ে ফেলছিল ঋত্বিক।

“কাকতালীয় নাকি অন্য কিছু জানি না, তবে দুটো ঘটনাই ঘটেছিল আপনি চাকরি করাকালীন। প্লিজ় ঋত্বিকবাবু, অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। আপনার সার্ভিস রেকর্ড আমার কাছে আছে।” বললেন অফিসার, “এবার আপনি আমাদের বলুন, উনি বারবার পালাতেন কেন?”

“এটা কি খুব যুক্তিসংগত প্রশ্ন হল, স্যার?” মুখ তুলে বলল ঋত্বিক, “মানসিকভাবে সুস্থ হোক কিংবা অসুস্থ—বন্দিদশাটা কি কারও কাছেই খুব একটা উপভোগ্য?”

“হুমম, সেটা ঠিকই।” মাথা নাড়লেন অফিসার। তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি হয়তো অভিজ্ঞতালব্ধ অনুমানশক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইছেন ঋত্বিকের কথার সত্যতা।

“নিখোঁজ ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমরা খুব ইনটারেস্টিং দুটো তথ্য জানতে পেরেছি।” একটু পিছিয়ে, চেয়ারে হেলান দিলেন অফিসার, “এক, ভদ্রলোক এমন এক ল্যাটারাল ওভোটেস্টিকুলার সিন্ড্রোম নিয়ে জন্মেছিলেন—যা দুর্লভের মধ্যেও দুর্লভতর বলা চলে। আর দুই, ভদ্রলোক অ্যাসাইলামে অ্যাডমিটেড হয়েছিলেন পিটার প্যান সিন্ড্রোম নিয়ে। এটাকে আমি অসম্ভব বলছি না, তবে একজন মানুষের মধ্যেই এরকম শারীরিক এবং মানসিক অস্বাভাবিকতার সহাবস্থান আমি অন্তত কখনও দেখিনি। আমাদের পক্ষে যা যা তদন্ত করার, তা তো আমরা করবই। কিন্তু যেহেতু আপনি ওঁকে অতগুলো বছর কাছ থেকে দেখেছেন—তাই আমি চাইছি, এই ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করুন।”

ঋত্বিক এসব কথা সচরাচর বলতে চায় না। কিন্তু আজ যে আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা বুঝতে পারল সে।

“ঠিক আছে স্যার, বলছি।”

“জল খাবেন?” নরমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার।

“থ্যাংকিউ স্যার। হ্যাঁ, আমি একটু জল খাব।”

জল খেতে খেতে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল ঋত্বিক। অনেক ছিঁড়েখুঁড়ে-যাওয়া স্মৃতি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-যাওয়া অতীতের বহু অধ্যায়কে যত দ্রুত সম্ভব জড়ো করে নিল সে। তারপর বলতে শুরু করল, “আমি যখন অ্যাসাইলামে ট্রেনি অ্যাটেন্ডেন্স হিসাবে যোগ দিই, তখন আমার বয়স বছর বাইশ। সেই সময়ই আমি প্রথম দেখি ভদ্রলোককে। শুনি, বহু বছর ধরেই নাকি ওঁর চিকিৎসা চলছে এবং সেভাবে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। সেই সময় আমি একদিকে যেমন হাতেকলমে কাজ শিখতে থাকি, তেমনই নিজের আগ্রহে ওঁর কেস হিস্ট্রি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকি। আর এই কাজ করতে গিয়েই আমি জানতে পারি যে, উনি ছিলেন প্রোজেক্ট ম্যানগ্রোভ কিল্লিফিশের প্রথম গিনিপিগ।”

“আচ্ছা। এটার উল্লেখ অবশ্য আমরাও ওঁর কেস হিস্ট্রিতে পেয়েছি। তবে সেখানে মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি নিয়ে কিন্তু কিছু লেখা ছিল না। অ্যাডমিশনের তারিখ, ওঁর সেই সময়ের শারীরিক অবস্থা, আর যে চিকিৎসক রেফার করেছিলেন, তাঁর নাম—মূলত এইসবেরই উল্লেখ ছিল। আপনি কি এই ব্যাপারে কিছু জানেন?”

“সেভাবে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারি না, স্যার।” ঠোঁট কামড়াল ঋত্বিক, “তবে আমি যতদূর জানি—ওঁকে যখন প্রোজেক্ট ম্যানগ্রোভ কিল্লিফিশের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল, তখন উনি মানসিকভাবে সুস্থই ছিলেন। কারণ গুরুতর কোনো মানসিক বা শারীরিক জটিলতা থাকলে যে এইসব প্রকল্পের অংশীদার হওয়া যায় না, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, স্যার। তারপর সম্ভবত গবেষণার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্যই ওঁর মধ্যে নানান মানসিক সমস্যা তৈরি হয়।”

“এরকমটা হওয়া কি সম্ভব?” একটু আগ্রহ ফুটে উঠল অফিসারের চোখে-মুখে।

“হতেও পারে। দেখুন স্যার; আমি যতদূর জেনেছি, প্রোজেক্ট ম্যানগ্রোভ কিল্লিফিশের প্রাথমিক কর্মপদ্ধতিই ছিল—ওভোটেস্টিস সিন্ড্রোমে আক্রান্ত মানুষদের দু-রকম প্রজননগ্রন্থিকেই এমনভাবে সক্রিয় করে তোলা, যাতে তারা বাহ্যিক সাহায্য ছাড়াই স্বনিষেক পদ্ধতিতে সন্তানের জন্ম দিতে পারে। বিষয়টা শুনতে যতটা সরল, কার্যক্ষেত্রে অবশ্যই ততটা সরল নয়। এতদিন কৃত্রিম নিষেক ঘটানোর জন্য ইন-ভিট্রো গ্যামেটোজেনেসিসের সাহায্য নেওয়া হত। সেক্ষেত্রে এম্ব্রায়োনিক স্টেম ইনডিউসড প্লারিপোটেন্ট স্টেম সেল থেকেই শুক্রাণু বা ডিম্বাণু তৈরি করা হত। কিন্তু এক্ষেত্রে তো বিষয়টা তেমন রইল না। আমি ওঁর কেস হিস্ট্রি ভালোভাবে স্টাডি করেছি। প্রথমে ওঁর শরীরে উচ্চমাত্রায় অ্যান্টি-মুলেরিয়ান হরমোন প্রয়োগ করা হয়েছিল—যাতে টেস্টিসের মুলেরিয়ান ডাক্ট আগ্রাসনও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার লেডিগ সেল থেকে ক্ষরিত টেস্টোস্টেরন কোনোভাবেই উলফেরিয়ান ডাক্টের পশ্চাদ্গতি প্রতিহত না করতে পারে। উপরন্তু, এর দরুন ওভিডাক্ট, এপিডিডিমাস আর ভাস ডিফারেন্স ঠিক টেস্টিসের পাশেই উপস্থিত থাকতে পারত না; আর শুক্রাশয়ের সুগঠিত নালিকাটাও অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে এমনভাবে মুক্ত থাকত—যার মাধ্যমে কন্ট্রাল্যাটেরাল ডিম্বনালি সহজেই শুক্রাণু পেয়ে যেত।”

“আই সি!” চিন্তান্বিত গলায় বললেন অফিসার। তবে তাঁর অভিব্যক্তি দেখে মনে হল, সম্ভবত বিষয়টা একটু জটিল হয়ে যাচ্ছিল তাঁর কাছে। একটু জল খেয়ে নিয়ে তিনি বললেন, “যদিও ফিজ়িয়োলজির এসব গূঢ় বিষয়ে আমার বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য নেই; আপনার বলা সব টার্মের সঙ্গেও যে আমি বিশেষ পরিচিত, তেমনও নয়। তবু এই কথাটা খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে—ভ্রূণ তৈরির জন্য যেটা সব চেয়ে জরুরি ধাপ, সেই ওভুলেশনটা এক্ষেত্রে কীভাবে সম্ভব হত?”

“বায়োলজির সাধারণ তত্ত্ব আমাদের বলে—দুটো জননগ্রন্থিই যে-ই সক্রিয় হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে টেস্টিস থেকে স্পার্মাটোজোয়া আর ওভারি থেকে উসাইট তৈরি হতে থাকবে। এরপর ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে ওভিডাক্টের সক্রিয়তা বেড়ে যেতেই বাঁদিকের টিউবে একটা নেগেটিভ প্রেশার তৈরি হবে—যার প্রভাবে উসাইট আর স্পার্ম একসঙ্গে সেদিকে ছুটে যাবে এবং নিষেক ঘটবে। ঠিক এই হাইপোথিসিসটাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল।”

“হুমম। খুবই জটিল ব্যাপার!” নিজের মনেই মন্তব্য করলেন অফিসার। তারপর বললেন, “সেই সময় অনেক খবরের কাগজে ছোটো ছোটো কিছু প্রতিবেদন পড়েছিলাম বটে, তবে এত কিছু জানিনি। বাই দ্য ওয়ে ঋত্বিকবাবু, আপনি তো বিষয়টা নিয়ে ভালোই স্টাডি করেছেন দেখছি! একেবারে রিসার্চারদের মতোই গড়গড় করে সব বলে যাচ্ছেন! আমি যতদূর জানি, একজন সাধারণ প্যারামেডিক্যাল স্টাফের তো এত কিছু জানার কথা নয়! আপনি কি প্রোজেক্টটার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন নাকি?”

“না না, স্যার।” তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল ঋত্বিক, “আসলে ভদ্রলোকের অতীতটা যখন জানতে পেরেছিলাম, তখনই বিষয়টা আমার খুব ইনটারেস্টিং মনে হয়েছিল। তাই নিজের মতোই একটু পড়াশোনা করে দেখা আর কী… আমি তো চিকিৎসক নই, বিশেষজ্ঞও নই। ওই প্যারামেডিক্যাল পড়ার সুবাদে চিকিৎসাশাস্ত্র উচ্চজীববিদ্যা যতটুকু জেনেছিলাম, সেটুকু সম্বল করেই যতদূর বোঝা যায় আর কী…”

“আমি নিখাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র—তাতেই আমার আগ্রহ জাগছে; সেখানে আপনার ইনটারেস্ট হওয়া তো স্বাভাবিক!” বললেন অফিসার, “আচ্ছা ঋত্বিকবাবু, এই এক্সপেরিমেন্ট কি সফল হয়েছিল? জানেন কিছু?”

“কানাঘুষো শুনেছি, ভদ্রলোক নাকি একটা সন্তানকে সফলভাবে জন্ম দিতে পেরেছিলেন। যদিও তার পরিণতি যে কী হয়েছিল, জানি না! তবে এতসব কিছুর মধ্যে অন্য একটা জটিলতা এসে দাঁড়িয়েছিল।”

“কীরকম?” সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন অফিসার।

“স্পার্মিয়েশন—মানে শুক্রাশয়ের সার্টোলি সেল থেকে স্পার্ম নিঃসরণ—সেটা ভদ্রলোকের শরীরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বুঝে গিয়েছিলেন, ক্রমাগত এটা চলতে থাকলে একটা অনিয়ন্ত্রিত নিষেকের চক্করে উনি পড়ে যাবেন। দুটো গর্ভধারণের মধ্যে উপযুক্ত বিরতি পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই ওঁর শরীরে এইচভি ওয়ান প্রোটন চ্যানেল বসানো হয়েছিল, যার মাধ্যমে বাইরে থেকে ওঁর শুক্রাণুর আম্লিকতা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে—শুক্রাণুর পিএইচ যদি উপযুক্ত না হয়, তবে সে কখনোই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে না।”

“হুঁ, বুঝলাম।” মাথা নাড়লেন অফিসার, “তবে কি এত কাটাছেঁড়াই ওঁকে মানসিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল?”

“যেহেতু আমি কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসক নই—সুতরাং, এই ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই, স্যার।” মুখ নীচু করে বলল ঋত্বিক।

“বেশ। এই ব্যাপারে আমি কোনো চাপাচাপি করব না। আপনি ওঁকে কেমন দেখেছেন—মানে উনি কেমন আচরণ করতেন, কী পছন্দ করতেন, কী অপছন্দ করতেন—এসবই বলুন। ওইটুকুই আমাদের অনেক সাহায্য করবে।”

একটু মনে করে নিয়ে বলতে থাকল ঋত্বিক, “ভদ্রলোককে কিন্তু আমি অন্তত কখনও কোনো আক্রমণাত্মক আচরণ করতে দেখিনি। বরং সব সময় উনি এককোণে সিঁটিয়ে থাকতেন। আমি চেষ্টা করতাম, যাতে ওঁকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছন্দ বোধ করাতে পারি। উনি কারও সঙ্গে মিশতে চাইতেন না, কথা বলতেন কালেভদ্রে, ডাক্তারদের মারাত্মক ভয় পেতেন… ওঁকে কতকগুলো খেলনা দেওয়া হয়েছিল; সারাদিন উনি সেগুলো নিয়েই কাটিয়ে দিতেন। আর আরেকটা ব্যাপার ছিল। যে সেলে উনি থাকতেন, তার দেওয়ালে প্রতিদিন একটা করে দরজার ছবি আঁকতেন।”

“দরজার ছবি?” ভুরু কোঁচকালেন অফিসার।

“হ্যাঁ, স্যার। অবশ্য শুধু দেওয়ালেই বা বলছি কেন? উনি যদি কদাচিৎ বাগানে বেড়াতে যেতেন, তবে বাগানের গাছে কিংবা বাউন্ডারি ওয়ালেও দরজার ছবি এঁকে রেখে আসতেন। এমনকি আমি এ-ও শুনেছি—একবার ওঁকে কোনো হাসপাতালে থরো চেকআপ করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; উনি নাকি সেখানকার ওয়াশরুমেও দরজার ছবি এঁকে রেখে এসেছিলেন। এর জন্য সব সময় ওঁর পকেটে কিছু চকও থাকত; অ্যাসাইলাম থেকেই ওগুলো দেওয়া হত। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ওই দরজার পিছনেই আছে মুক্তির পথ। উনি বিশ্বাস করতেন যে—একদিন ওই দরজাটা খুলে যাবে আর সেদিন উনি এসব কিছুর থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যাবেন।”

একটু ব্যগ্র হয়ে অফিসার জানতে চাইলেন, “আচ্ছা, দরজাটা কি দেখতে চৌকো? দুটো পাল্লা আছে তাতে?”

“হ্যাঁ স্যার, একেবারেই তা-ই।” সায় দিল ঋত্বিক। তার মনে হল, অফিসার সম্ভবত অ্যাসাইলাম থেকেই তথ্যটা জেনেছেন।

মৃদু একটা আলো জ্বলে উঠল অফিসারের মুখে। উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, “আপনার এই তথ্যটা আমাদের অনেকটা এগিয়ে দিল, ঋত্বিকবাবু। একটা বড়ো হিসেব মিলে গেল।”

“কী হিসেব, স্যার?” একটু কেঁপে গেল ঋত্বিকের গলাটা। আচমকা তার মনে হল, হয়তো সাংঘাতিক একটা কিছু শুনতে চলেছে সে।

“আপনি নিশ্চয়ই জানেন—যেদিন আমরা আপনাদের লোকালিটিতে একটা মাস-ইনটারোগেশন চালাতে গিয়েছিলাম, সেদিন বেলার দিকে উপকূলের কাছে একটা অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। শরীরটার কিছুটা অংশ কোনো কিছুতে খুবলে খেয়ে গিয়েছিল; আর বাকি অংশটাও ঢেউয়ের আঘাতে এমনভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে—আইডেন্টিফিকেশনের কোনো উপায়ই ছিল না। ইনটারেস্টিং ব্যাপার হল—বডিটা যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার কাছেই একটা পাথরে চক দিয়ে আঁকা দরজার ছবিও পাওয়া গেছে। এক্ষুনি যেমন ডেসক্রিপশন দিলাম, দরজাটা ঠিক তেমন। পাথরটা খুব উঁচু বলে ছবিটা আর জলে মুছে যেতে পারেনি। আর বডিটার পাশে, পাথরের খাঁজে আরও একটা ইনটারেস্টিং জিনিস পাওয়া গেছে। কী বলুন তো?”

“কী স্যার?” প্রায় দম বন্ধ করে রেখে জিজ্ঞাসা করল ঋত্বিক।

“একটা পিটিডি। অ্যাসাইলামের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, ওই পেশেন্ট’স ট্র্যাকিং ডিভাইসটা নিখোঁজ ব্যক্তিরই।”

ঢোঁক গিলল ঋত্বিক। কয়েকবার চোখের পলক ফেলে, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে সে বলল, “তবে কি ওই মৃতদেহটাই…”

“ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না, ঋত্বিকবাবু। তবে অথরিটি জানিয়েছে, পিটিডি নাকি বসানো হয় কানের ভিতরে। আপনা-আপনি সেটা খুলে পরা তো সম্ভব নয়ই—এমনকি পেশেন্টের নিজের পক্ষে বা অন্য কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেও সেটা খুলে দেওয়া অসম্ভব! সেখানে জিনিসটা মানুষটার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হল কীভাবে, সেটাই একটা বড়ো প্রশ্ন! এটা কি তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খুন? নাকি অপহরণ? যদি তা-ই হয়, তবে মোটিভটা কী?” শেষের দিকে অফিসারের গলাটা মৃদু হয়ে এল। মনে হল, কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন স্বগতোক্তির গলিপথে।

আবার ঢোঁক গিলল ঋত্বিক। তার গলা শুকিয়ে আসছিল, ঠান্ডা হয়ে আসছিল হাতের তালু। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল অসহায় একটা মুখের ছবি, যার চোখ দুটো ছলছল করছিল বিভ্রান্ত ভাষ্যের ভারে। সময়ের আঁচড় সেই মুখে কতটা ক্ষত তৈরি করেছে, স্বাস্থ্যগত ত্রুটি কতটা ভাঙচুর এনেছে সামগ্রিক আদলে—সেসব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না ঋত্বিকের কাছে। সে শুধু দেখে চলেছিল চামড়ার উপর প্রলিপ্ত-হয়ে-থাকা বেদনার রংটুকুকে, যা ধ্রুবতারার মতো অক্ষয় জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করছিল এত বছর পেরিয়েও।

“আপনাদের থার্মাল ডিটেক্টরে কি কিছু ধরা পড়েনি, স্যার?” আপনিই প্রশ্নটা করে বেরিয়ে এল ঋত্বিকের মুখ থেকে। যদিও পরমুহূর্তেই বুঝল সে, বিষয়টা অনধিকারচর্চার আওতায় পড়ে যাচ্ছে।

অফিসার অবশ্য বিরক্তির লক্ষণ দেখালেন না। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, “নাহ্! আমাদের রুটিন তল্লাশিটা তো প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়েই হয়। সম্ভবত, তার আগেই যা হওয়ার, হয়ে গিয়েছিল!”

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন অফিসার। কখনও আঙুল বোলালেন গোঁফে, কখনও অদৃশ্য আঁকিবুকি কাটলেন টেবিলের কাচে, আবার কখনও অশোক স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে থাকলেন… তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে বললেন, “ঠিক আছে ঋত্বিকবাবু, অনেক ধন্যবাদ এতটা সাহায্য করার জন্য এবং আপনার এতটা সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। আপনি আপাতত আসতে পারেন। তবে আরও কোনো কিছু মনে পড়লে আমাদের জানাতে ভুলবেন না।” বললেন অফিসার।

“অবশ্যই, স্যার।”

ধীরপায়ে ঋত্বিক বেরিয়ে এল পুলিশ স্টেশন থেকে। ফটক পেরিয়ে, লাল পাথরে বাঁধানো রাস্তা ধরে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল সে। সেহেতু একবেলা পুরোটাই আছে ব্যাবসা করার জন্য এবং সন্ধ্যার পর থেকেই বিক্রিবাটা মূলত জমে ওঠে—সুতরাং, চাইল কাউন্টারটা এখনও সে খুলতে পারত। তবু কোনো গরজ অনুভব করছিল না ঋত্বিক। বরং অদ্ভুত একটা আলস্য জাঁকিয়ে বসছিল তার মধ্যে। পরিচিত সব কিছুর থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ার তাড়না অনুভব করছিল সে।

অদূরেই আছড়ে পড়ছিল দুর্বল ঢেউ। বহু বয়স্ক মানুষ ত্বক দিয়ে শোষণ করে নিচ্ছিলেন ঝলমলে ভিটামিন ডি, দুটো বাচ্চা তুমুল উত্তেজিত হয়ে খেলছিল নকল তরবারি নিয়ে, কয়েকজন মধ্যবয়সি মহিলা ডাবের জল খেতে খেতে গূঢ় আলোচনা করছিলেন নিজেদের মধ্যে… এসবের মধ্যেই ফেরিওয়ালারা হাঁকাহাঁকি করছিল বাস্কেট বল, ফ্লায়িং সসার, সাবান-জল, ক্যান্ডিফ্লজ ইত্যাদি কেনার জন্য। তবে সেই বেলুনওয়ালাটার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না কোথাও! হয়তো অনুপস্থিত ছিল সে… হয়তো অন্যত্র ফেরি করে বেড়াচ্ছিল সে…

ঋত্বিকের মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে বাকি সকলেরই জীবনে কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে! একমাত্র ব্যতিক্রম—সে নিজে। এমন নয় যে, সে চিরকালই এমন উদ্দেশ্যহীন। তার জীবনেও একদা ছিল কিছু একটা; তবে এখন সেসব হারিয়ে গেছে ভীষণ কোনো ঝঞ্ঝাবাতে।

“আজ কাউন্টারে লবস্টার পাওয়া যাবে তো?” জিজ্ঞাসা করল কেউ একজন।

“না।” জানাল ঋত্বিক।

একটু বিরক্ত সুরে বক্তা জানতে চাইল, “আর নারকেলের দুধ দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল—সেটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই?”

“না।”

“ওহো!” বক্তার সুরে এবার বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে মিশে গেল হতাশাও, “স্টাফড বেবি স্কুইড?”

“না।”

“তবে? পাওয়াটা যাবে কী?” প্রশ্নকর্তা একটু ঝাঁজিয়ে উঠল এবার।

“আজ কাউন্টার বন্ধ থাকবে।” নিরাসক্ত গলায় জানিয়ে দিল ঋত্বিক।

“তবে কি আগামীকাল খোলা হবে?”

ঋত্বিক উদাস হয়ে বলল, “আগামীকাল? আগামীর ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত নই।”

এত বছর ধরে দেখতে দেখতে সমুদ্রের মধ্যে নতুন করে আর কোনো আকর্ষণ খুঁজে পায় না ঋত্বিক। বরং ঢেউয়ের অবিরাম শব্দ আর ঝাপসা দিগন্তরেখা কখনো-কখনো বিরক্তিই জাগায়! সামুদ্রিক আবহাওয়ার মধ্যে চট করে মেলানিনের সক্রিয়তা বাড়িয়ে দেওয়ার যে প্রবণতাটা আছে, সেটাকেও চূড়ান্ত অপছন্দ করে ঋত্বিক। তবু আজ এলোমেলো নোনা হাওয়ার মধ্যেই অনেকক্ষণ হাঁটল সে। নরম বালিতে তার পায়ের আঁকা হল এবং মুছে গেল… মুছে গেল এবং আঁকা হল… ঠিক ক্রমপরিবর্তনশীল অনুভবের মতো!

বহুবার ঋত্বিকের ধাক্কা লেগে গেল সৈকতভ্রমণকারীদের সঙ্গে। কখনও সে দুঃখ প্রকাশ করল, আবার কখনও করল না। বহুবার ঋত্বিকের হোঁচট লাগল মাথা উঁচিয়ে-থাকা পাথরের সঙ্গে। কখনও সে ব্যথা অনুভব করল, কখনও করল না। বহুবার ঋত্বিক এগিয়ে এল ঢেউয়ের খুব বেশি কাছে। কখনও সে ভিজে যাওয়ার আগেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারল, কখনও পারল না। তবে এসব কিছুই রেখাপাত করল না তার মনে।

পর্যটকরা নানারকম ক্রুজ়, আন্ডারওয়াটার সাফারি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছিল; কেউ কেউ আবার টানেলে নেমে যাচ্ছিল মেরিন রেস্টুরেন্টে বসে পানাহার করার জন্য। কেব্ল কারগুলো সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে উঠে আসছিল জলদেবতার যানের মতো; স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে আবার নেমে যাচ্ছিল তারা গভীরে।

কিন্তু ঋত্বিক এসবের কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করছিল না। নিজেকে তার ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না, বিশেষ কোনো অবসন্নতা তাকে গ্রাস করছিল না, শূন্য হয়ে গিয়েছিল খিদে-তেষ্টার বোধও… নিবিষ্ট হয়ে সে শুধু খুঁজছিল সেই উঁচু পাথরটা, যার গায়ে আঁকা আছে একটা দরজার ছবি!

ডার্করুম—২

“কী হল? উঠে বসলে কেন?”

“ভয় লাগছে আমার! খু-উ-ব ভয় লাগছে!”

“ও আচ্ছা। এই দ্যাখো, আমি আছি। কিচ্ছু হবে না। জল খাবে একটু?”

“জল?”

“হ্যাঁ, জল। জল খেলে ভয় কম লাগে। খাবে?”

“জল খেলে ভয় কম লাগে… জল খেলে ভয় কম লাগে… তাহলে একটু জল খাব।”

“এখন কি একটু ভালো লাগছে?”

“হ্যাঁ। ভালো লাগছে। এখন ভালো লাগছে।”

“খুব ভালো। তুমি কি আজও কোনো স্বপ্ন দেখছিলে?”

“স্বপ্ন? আমি? স্বপ্ন… স্বপ্ন… না তো। আমি তো কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম না। স্বপ্ন হবে কেন? সব তো সত্যি সত্যি হচ্ছিল। আমি স্বপ্ন দেখি না। আমি সত্যি দেখি। সব সত্যি দেখি।”

“আচ্ছা বেশ। সত্যিই হচ্ছিল।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যিই হচ্ছিল। আমার ভয় লাগছিল।”

“কী হচ্ছিল, বলতে পারবে?”

“কী হচ্ছিল? কী যেন হচ্ছিল… কী যেন… হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই ছোটো দরজাটা আবার খুলে গিয়েছিল।”

“ভিতরে ঢুকেছিলে নাকি তুমি?”

“ভিতরে? হ্যাঁ, ভিতরে ঢুকেছিলাম তো। মানে, আমি ঢুকতে চাইনি! কিছুতেই চাইনি! কিন্তু, কী করে যেন ঢুকে গিয়েছিলাম… কী করে ঢুকেছিলাম আমি? কী করে? তুমি জানো?”

“না। ওটা আমরা পরে জানব। তুমি এখন বলো, ছোটো দরজা দিয়ে ঢোকার পর কী দেখেছিলে?”

“কী দেখলাম… কী দেখলাম… কী যেন দেখলাম… ওহ্, সেই পাখিটাকে দেখলাম।”

“কোন পাখিটা? যার ল্যাজটা মাছের মতো?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ। যার ল্যাজটা মাছের মতো। আর… আর… আর, যার ডানার নীচে পাখনা দেখা যায়। ওকেই দেখলাম।”

“হুমম। কী করছিল ও?”

“ও কিছু করছিল না তো। ও চুপ করে শুয়ে ছিল। পেটে ব্যথা হলে আমি যেমন করে থাকি, ঠিক তেমন।”

“আর?”

“আর… আর… আর, মাঝে মাঝে একটু আওয়াজ করছিল। গোঙানির মতো আওয়াজ। আর একটু একটু ছটফট করছিল। পালকগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠছিল।”

“ছটফট করছিল কেন?”

“কেন করছিল… কেন যেন করছিল… হ্যাঁ, ও তো একটা ডিম পাড়ছিল। আচ্ছা, ডিম পাড়লে কি পেটে ব্যথা হয়?”

“হ্যাঁ।”

“আমারও যখন পেটে ব্যথা হয়, আমি মাঝে মাঝে ছটফট করি। মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করি। মাঝে মাঝে চুপ করে শুয়ে থাকি। কিন্তু আমি ডিম পাড়ি না।”

“মানুষ ডিম পাড়ে না। পাখিরা ডিম পাড়। মাছেরা ডিম পাড়ে।”

“মানুষ ডিম পাড়ে না! আমার কোনো ভয় নেই! মানুষ ডিম পাড়ে না… পাখিরা ডিম পাড়ে। মাছেরা ডিম পাড়ে। মানুষ ডিম পাড়ে না। আমার কোনো ভয় নেই…”

“হ্যাঁ। তোমার কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, পাখিটার ডিমটা কেমন ছিল?”

“কেমন ডিম? ডিম না তো! সে একটা বাচ্চা পেড়েছিল। ছোটো বাচ্চা।”

“কীসের বাচ্চা? মাছের না পাখির?”

“কীসের যেন ছিল বাচ্চাটা… ও হ্যাঁ, একটা পাখির বাচ্চা ছিল। তার ল্যাজটা পাখির মতো। ঠোঁটটা পাখির মতো। ডানার নীচে পাখনা নেই।”

“তুমি কি ওদের দেখে ভয় পাচ্ছিলে?”

“ভয়? আমি? না তো! আমি তো ভয় পাইনি। ভয় পাব কেন? আমি ভয় পাইনি।”

“তবে কী দেখে ভয় পেয়েছিলে?”

“কী দেখে যেন ভয় পেলাম… কী যেন দেখে… হ্যাঁ, আমি সেই পেলিক্যানগুলোকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ওরা আবার ফিরে এসেছিল।”

“কারা? শিকারি পেলিক্যানরা?”

“হ্যাঁ, শিকারি পেলিক্যানরা।”

“কেন এসেছিল ওরা?”

“কেন এসেছিল? ওরা ওই পেলিক্যানটাকে ধরতে এসেছিল, যার ল্যাজটা মাছের মতো, যার ডানার নীচে পাখনা আছে। মাছের পাখনা।”

“ধরতে পেরেছিল?”

“জানি না তো! আমি জানি না!”

“আর বাচ্চাটা? তার কী হয়েছিল?”

“বাচ্চাটা? জানি না! বাচ্চাটার কথাও জানি না। মনে হয়, পালিয়ে গিয়েছিল।”

“তুমি পেলিক্যানটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করোনি?”

“আমি? না না! আমি চেষ্টা করিনি। কোনো চেষ্টা করিনি!”

“কেন?”

“কেন? কেন যেন চেষ্টা করিনি… কেন করিনি… ওহো, আমি কী করে চেষ্টা করতাম? আমি শিকারি পেলিক্যানদের সঙ্গে লড়াই করে পারতামই না। আমার গায়ে জোর নেই! সবাই বলে, আমার গায়ে এতটুকু জোর নেই!”

“তা-ই তো! তুমি আর কেমন করে পারতে!”

“পারতাম না তো! কিছুতেই পারতাম না! আমি শুধু প্যান্ট পরতে পারি। নখ খুঁটতে পারি। আর হাত দিয়ে পিঠ চুলকাতে পারি।”

“হুঁ। ডার্ক চকোলেট খাবে একটু?”

“ডার্ক চকোলেট? খাব?”

“হ্যাঁ। ডার্ক চকোলেট খেলে মন ভালো হয়। খাবে?”

“মন ভালো হয়? তাহলে খাব। আমি ডার্ক চকোলেট খাব।”

“ঠিক আছে। এখন ডার্ক চকোলেট খাও। আমি পরে তোমার জন্য হাওয়াই মিঠাই এনে দেব।”

“হাওয়াই মিঠাই! আমার জন্য! সত্যিই এনে দেবে?”

“হ্যাঁ, সত্যিই এনে দেব। গোলাপি রঙের হাওয়াই মিঠাই। এখন চকোলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।”

ঝড়ের রাতে

সারাদিন আবহাওয়াটা যথেষ্ট গুমোট ছিল। মেঘেদের ভারী শরীরের আবডালে আকুলিবিকুলি করছিল রোদ। উষ্ণতা যে মাত্রাতিরিক্ত ছিল, তেমন নয়; তবে আর্দ্রতার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকায় হাঁসফাঁস করছিল সকলেই। স্বল্পবসন ক্রমশ অত্যল্পবসনে পর্যবসিত হচ্ছিল। রোদপিয়াসি পুরুষরা তো কেবল গোপনাঙ্গটুকু বাদে আর কোনো কিছুকে ঢেকে রাখার প্রয়োজন বোধ করেইনি—এমনকি বহু মহিলাই ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক খুলে, বিচ বেঞ্চে লেপটে ছিল উপুড় হয়ে। নোনা বাতাস চুমু খেয়ে যাচ্ছিল তাদের পিঠে, চুলে জট পড়ে যাচ্ছিল অজান্তেই।

আবহাওয়া দফতর থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল সতর্কবার্তা:

আবহাওয়াবিদরা সন্ধ্যা নাগাদ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত এবং ঝোড়ো বাতাসের আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে সকল পর্যটকের সমুদ্রস্নান করায় এবং জয়রাইড বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে।

রাত একটু গড়াতে-না গড়াতেই অবশেষে ঝড় উঠেই গেল! হাওয়ার গতি অবশ্য প্রচণ্ড ছিল না; তবে একেবারে তাচ্ছিল্য করার মতোও ছিল না। ঝাউ গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে যখন সে ছুটছিল শোঁ শোঁ শব্দ তুলে—মনে হচ্ছিল, ঢেউ ভেঙে ছুটে আসছে অতৃপ্ত জলদানবের দীর্ঘশ্বাস!

তবে সৈকতের ভিড় দেখে মনে হচ্ছিল না যে, মানুষ আবহাওয়া দফতরের সতর্কবাণীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বরং আবহাওয়ার এই ভোলবদল চড়িয়ে দিয়েছিল তাদের ফুর্তির রং। যদিও ঝড়ের মধ্যে যে আপাতত বিপজ্জনক কোনো কিছুর চিহ্ন নেই, দুর্যোগ মোকাবিলা দলের অনুপস্থিতিই সে কথায় সিলমোহর বসিয়ে দিচ্ছিল।

আকাশের কালো হয়ে ওঠার পর্ব শুরু হয়েছিল অবশ্য সন্ধ্যা থেকেই। সেদিকে বারবার তাকাচ্ছিল ঋত্বিক, আর মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছিল—যেন তার শেষ খাবারটা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতি শান্তই থাকে! অন্যান্য দিনের মতো আজও বিক্রি ভালোই হচ্ছিল তার কাউন্টারে—দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, স্কুইড, টান পড়ছিল পিনাকোলাডা আর মোহিতোর ভাঁড়ারেও… বেশির ভাগ খদ্দেরই আর্জি জানিয়ে চলেছিল চিলি অয়েল, টোব্যাস্কো বা কোলুলার মতো ঝাল ঝাল কোনো কন্ডিমেন্ট তাদের খাবারের উপর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঋত্বিক বেশ বুঝতে পারছিল—আজ আটানব্বই শতাংশ পর্যটকই অল্পবিস্তর মদ্যপান করেছে অথবা করবে এবং তারই দোসর হিসাবে ঝাল ঝাল খাবারের এত চাহিদা!

একা হাতে চাপ সামলাতে সামলাতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছিল ঋত্বিককে। কখনও আবার ভেসে আসছিল তির্যক মন্তব্য: “একা যখন পারে না, তখন একটা হেল্পার রাখলেই তো পারে! ব্যাবসা করার শখ এদের ষোলোআনা, এদিকে পয়সার মোহও কম নয়!”, “বাব্বা, এ তো এক প্যাকেট খাবার দিতে রাত কাবার করে দিচ্ছে! ডিনারটা কি ব্রেকফাস্টের সময় করব?”, “এই কাউন্টারটা আগে ভালো ছিল; এখন একেবারে গেছে!…”

হাসিমুখে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল ঋত্বিক; আর মনে মনে সে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল নিজের ভূতপূর্ব পেশাকে—যার অভিজ্ঞতা তাকে এতটা সহনশীল এবং নির্লিপ্ত হতে সাহায্য করেছে! সেখানেও তো ঊর্ধ্বতনদের বিবিধ অভিযোগ, নজরদারদের খুঁতখুঁতানি, অগ্রজদের অত্যাচার আর রকমারি রোগীর প্রভূত জ্বালাতন সহ্য করেও—এমনভাবেই নির্বিকার থাকতে হত ঋত্বিককে!

খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অথবা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে খেতে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চলেছিল ক্রেতারা। নিখোঁজ মানুষটাকে নিয়ে বোনা হতে থাকছিল কাহিনির নকশাদার গালিচা, অজ্ঞাত মৃতদেহটাকে ঘিরে লতিয়ে দেওয়া হচ্ছিল জল্পনাকল্পনার লতাগাছ। বিগত দু-দিনে প্রসঙ্গগুলো একটু ফিকে হয়ে এসেছিল। তবে আজ মানুষের মন একটু তরল থাকার জন্য হোক, অহেতুক উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকার জন্য হোক বা অন্য কোনো কারণে—বিষয়গুলোয় সকলেই রং চড়িয়ে চলেছিল মনের সুখে।

“আমার মনে হয়, মরে-যাওয়া মানুষটা আর নিখোঁজ পাগলটা আসলে একই ব্যক্তি।” বলেছিল কেউ একজন, “নয়তো এত বড়ো কোইনসিডেন্ট এভাবে ঘটাটা…”

“কী করে বুঝলে?” কথাটা শেষ হওয়ার আগেই, সন্দেহ প্রকাশ করতে ভুল হয়নি অন্যজনের, “পুলিশ তো এখনও এ ব্যাপারে কোনো মান্যতা দেয়নি! গতকালও আমি দেখেছি, এখনও পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাই তদন্তাধীন।”

“কোথায় দেখলে?” প্রশ্ন করেছিল কেউ কেউ।

“কোথায় আবার!” বিরক্ত হয়েছিল বক্তা, “পুলিশি জনতথ্য যে ওয়েবসাইটে আপডেট করা হয়, সেখানে।”

“ছাড়ো তো তোমার জনতথ্য! পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে আমার খুব ভালো করে চেনা আছে।” তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল প্রথমজন, “নিজেদের ব্যর্থতা এত সহজে স্বীকার করবে নাকি ওরা? ময়নাতদন্তের রিপোর্টকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একশো উপায় জানা আছে ওদের। ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট তো ওদের কথাতেই ওঠে আর বসে! সেই কেসটা এত সহজে ভুলে গেলে নাকি—যেখানে সেলের মধ্যে একজন আসামিকে অন্য কয়েকজন মিলে খুন করেছিল; আর পুলিশ সেটাকে হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল?”

আবার একটা তোলপাড় উঠেছিল বাকিদের মধ্যে। ঘটনাটা যে সবাইই জানে এবং সেই অফিসারের পরিণতিও যে প্রত্যেকেরই মনে আছে—মোটামুটি সকলেই জানিয়ে দিয়েছিল সে কথা।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিল প্রথমজন, “সেবার ব্যাপারটা কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, তাই সবাই বলতে পারছ… নয়তো ওই পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যে এমন কত ঘটনা ঘটে, আবার চাপাও পড়ে যায়—তার আর আমরা কতটুকু জানতে পারি?”

“সেটা অবশ্য ঠিকই।” সায় দিয়েছিল সন্দেহকারী।

“তা ছাড়া ওই পিটিডি খুঁজে পাওয়ার কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়েই গেছে! এখন দুয়ে দুয়ে চার করে নিতে আর কি কোনো অসুবিধা আছে?” দাম মেটাতে মেটাতে বলেছিল প্রথমজন।

ঠিক তখনই দূর আকাশে ঝলসে উঠেছিল বিদ্যুৎ। সমস্ত আলো কেঁপে উঠেছিল একবারের জন্য।

ব্যস্ততার মধ্যেও, অনেকগুলো ‘তা-ই তো’ এবং ‘ঠিকই তো’ জাতীয় সম্মতি ধেয়ে এসেছিল বাকিদের তরফ থেকে। ক্ষণিকের জন্য থমকে গিয়েছিল ঋত্বিকের হাতটাও। এত মানুষের হইচই, ফিশফাশ, ঢেউয়ের শব্দ, বাজনার আওয়াজ—সব মুছে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। কালের ঢেউ উজিয়ে, পরিস্থিতির গুরুত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে তার মস্তিষ্ক আহিত হয়েছিল এক টুকরো কথোপকথনের আঘাতে: “ওরা আমার কানের মধ্যে একটা পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। পোকাটা কামড়ায়। খালি কুটকুট করে কামড়ায়।”

“পোকা নয়। ওটা একটা মেশিন।”

“মেশিন? কীসের মেশিন? কানের ভিতর মেশিন কেন? আমি কি কালা?”

“না না, কালা হতে যাবেন কেন? আপনি যদি কখনও হারিয়ে যান, তখন ওই মেশিনটা আপনাকে খুঁজে দেবে।”

“কেন? খুঁজে দেবে কেন? আমি তো হারিয়ে যেতে চাই… আমি পালিয়ে যেতে চাই…”

মেজরিং অ্যান্ড সিলিং মেশিনের গুড’স প্ল্যাটফর্মটা যখন ভরতি হয়ে উঠেছিল সাধ্যাতীত জিনিসের ভারে এবং ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠেছিল টিংটিং স্বরে—তখন সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল ঋত্বিক। অভ্যস্ত চোখে লেবেলে চোখ বোলাচ্ছিল সে, আর পাউচগুলো কাউন্টারে রাখতে রাখতে একবার করে হাঁকছিল ক্রেতার নাম ধরে। তবে শরীরটা কাজে ব্যস্ত থাকলেও, তার মন পড়ে ছিল আলোচনায়।

“আচ্ছা, পাগলটা যদি কাউকে কামড়ে দেয়, তবে কি র্যাবিস বা সেপ্টিসিমিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকবে?” কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিল এক তৃতীয় ব্যক্তি।

সেই মুহূর্তে মন্তব্যটা নিয়ে হাসাহাসি এবং কৌতুকের এমন বিপুল হুল্লোড় উঠেছিল যে, সেই ঢেউতে চাপা পড়ে গিয়েছিল মূল প্রসঙ্গ। আর এসবের মধ্যেই ঋত্বিক চেঁচেপুছে ফেলেছিল প্রত্যেকটা ফুড বক্স। তারপরও অবশ্য জনাকয়েক খরিদ্দার ফিরে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু লাভক্ষতির এত চুলচেরা বিশ্লেষণের উপর ঋত্বিক নিজের জীবনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখেনি যে, ওইটুকু সুযোগ ফসকে যাওয়ার শোকে সে কাতর হয়ে পড়বে। বরং দ্রুত সে পরীক্ষা করে নিয়েছিল স্টর্ম রেজ়িস্ট্যান্ট ফাংশন এবং ওয়াটার লেভেল অ্যালার্টটা সক্রিয় আছে কি না। তারপর দ্রুত সে সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল কাউন্টার বন্ধ করার বাকি ধাপগুলো।

এখন দ্রুত হাঁটছে ঋত্বিক। ইতিমধ্যেই জনশূন্য হয়ে গেছে সৈকত। সারাদিন যে পাটাতনসদৃশ ধাতব পাতগুলোর উপর বসে থাকে পর্যটকরা, সেই হাইড্রোলিক ফ্লাড ব্যাংকগুলো জেগে উঠছে স্তূপের আকার নিয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে—বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কমে গেছে জলাধারের ধারণক্ষমতা; আজ যে-কোনো মুহূর্তে যেমন ঘটতে পারে প্রাকৃতিক জলস্ফীতি, তেমন খুলে দেওয়া হতে পারে ফ্লাডগেটও। লম্বা লম্বা পথবাতি—জলবিদ্যুতের অফুরান শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যারা ঝলমলিয়ে রাখে গোটা জায়গাটাকে—এখন একটু দপদপ করছে তারা। মনে হচ্ছে, চারদিকে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে হলুদ রঙের অসংখ্য বড়ো বড়ো জোনাকিপোকা; কিংবা গোটা অঞ্চলটাই যেন ভৌতিক সিনেমার শুটিং ফ্লোর—যেখানে অশরীরীর আত্মপ্রকাশের আগে রহস্যময় করে তোলা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ।

“আজ মনে হচ্ছে, কপালে দুর্গতি আছে! বাড়ি পৌঁছোনো পর্যন্ত আলো থাকলে হয়।” নিজের মনেই বলল ঋত্বিক। যদিও তার কাছে ফ্লাশবার মজুত ছিল এবং সেই আলোয় বাকি পথটুকু অতিক্রম করা এমন কিছু দুঃসাধ্যও ছিল না, তবু পথবাতির অভাব এমন এক সামগ্রিক নিরাপত্তাহীনতার বাতাবরণ সৃষ্টি করছিল যে, ঋত্বিক মোটেই চাইছিল না—টারবাইনের সুরক্ষারক্ষার্থে এখনই স্লুইস গেট নামিয়ে দেওয়া হোক!

রাস্তায় ওঠার পর কয়েকজন মানুষের দেখা পেল ঋত্বিক। তারা কেউ কাউন্টারকিপার, কেউ হকার, কেউ ওয়েটার বা বার অ্যাটেন্ডার… দীর্ঘদিনের সহকর্মীর পাশাপাশি কারও কারও প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে, প্রায় সকলের সঙ্গেই পূর্বপরিচয় ছিল ঋত্বিকের। অন্য সময় হলে হয়তো টুকটাক বার্তাবিনিময়ও হত দু-পক্ষের। কিন্তু আজ দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি না-থাকায়, কেউই আর গল্প করার দিকে গেল না।

সমুদ্রসৈকত ছেড়ে আসার পর থেকেই একটু গা-ছমছম করছিল ঋত্বিকের। অনুভূতিটা ঠিক ভয়ের নয়; বরং মনে হচ্ছিল যে, কেউ যেন অতর্কিতে পিছু নিচ্ছে তার।

যে আইল্যান্ডটার কাছে এসে পথ দু-ভাগ হয়ে গেছে—একটা শাখা চলে গেছে টাউনশিপের দিকে, আর আরেকটা ছুটেছে পাওয়ারপ্ল্যান্ট লক্ষ করে—ঠিক সেখানে পৌঁছে একটু দাঁড়াল ঋত্বিক। চট করে ঘাড়টা ঘোরাল সে। বিশেষ কেউ তার নজরে পড়ল না। দু-একজন সাধারণ পথচারী ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছিল নিজের নিজের পথে, টহলরত পুলিশকর্মী অগ্রিম সাবধানতা হিসাবে পরে নিচ্ছিল রেনকোট, একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটছিল লাল আলো জ্বালিয়ে…

“কোনো সমস্যা?” লাউডার বেয়ে ভেসে এল টহলদারের গলা।

“না না।” বলেই ঋত্বিকের খেয়াল হল যে, অজান্তেই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে নো-হল্ট স্থানে। সেই সঙ্গে এ কথা ভেবে একটু ভয়-ভয়ও হল তার যে, হয়তো এখনই নেমে আসবে জরিমানার অনাকাঙ্ক্ষিত সমন!

তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যই হোক, নিজের মেজাজ সুপ্রসন্ন থাকার জন্যই হোক বা ঋত্বিকের আনমনা ভাব দেখে কিছু আন্দাজ করে নেওয়ার জন্যই হোক—আজ আর বেশি জটিলতা তৈরি করল না টহলদার। হাত নেড়ে বলল, “তাহলে এগিয়ে যান। এখানে দাঁড়াবেন না।”

নিজের মনেই মাথা নেড়ে, আবার হাঁটতে শুরু করল ঋত্বিক। একটু শ্লথ হয়ে গিয়েছিল তার গতি।

বাড়ির দরজা যখন আর মিনিট পনেরো দূরে, তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বড়ো বড়ো ফোঁটায়।

বিড়বিড় করে আবহাওয়াকে একটা বিশ্রী গালাগাল দিল ঋত্বিক, একসময় যেটা সে ব্যবহার করত অ্যাটেন্ডেন্টদের খুঁত খুঁজতে-থাকা সুপারভাইজ়ারদের বিরুদ্ধে। তবু আজ এই ভেবে নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদও দিল যে, কাছেই ছিল একটা পথিকাশ্রয়—বৃষ্টির কবল থেকে মাথা বাঁচানোর পাশাপাশি, যেখানে মজুত ছিল ঝড়-বজ্রপাত-ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও। তাড়াতাড়ি ছাউনির নীচে ঢুকে পড়ল ঋত্বিক। তার মনে হল, নিরাপত্তা উষ্ণ আঙুলের মতো ছুঁয়ে দিল তাকে।

ঋত্বিকের পোশাক ভিজে গিয়েছিল অল্পবিস্তর। পথিকাশ্রয়ের সেন্সর অতিরিক্ত আর্দ্রতার উপস্থিতি নির্ণয় করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করে দিল হিউমিডিটি অ্যাবজ়র্পশন সিস্টেম। ধীরে ধীরে তার বহিরাবরণ থেকে মিলিয়ে গেল জলের রেখা, স্যাঁতসেঁতে ভাবটাও অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ভিতরে-বাহিরে বেশ তরতাজা অনুভব করল সে।

বৃষ্টি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রশ্নই ছিল না আজ! দ্রুতহাতে পাউচ খুলে ফ্লুরোসেন্ট রেনকোটটা পরে নিল ঋত্বিক, হুড টেনে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়িয়ে নিল মাথাটা; তারপর আবার নেমে পড়ল রাস্তায়। তবে এবার আর ধীরে নয়—যথাসম্ভব দ্রুত পা চালাচ্ছিল সে। ঝমঝম শব্দের বুকে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল তার পায়ের আওয়াজ।

এরই মধ্যে একেবারে কমে এসেছিল পথবাতিগুলোর জ্যোতি। নিদ্রালু দানবের নিষ্প্রভ অগ্নিচক্ষুর মতো জেগে ছিল তারা কোনোমতে। বাতিস্তম্ভের আশপাশের একটা বৃত্তাকার অংশ ছাড়া, বাকিটা ক্রমে মিশে যাচ্ছিল রাতের আদিম শরীরের সঙ্গে। ঋত্বিকের মনে হল, ওই অস্বচ্ছ বৃত্তগুলোও হয়তো অদৃশ্য হয়ে যেতে চলেছে খুব শিগগিরই। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল সমুদ্রের গর্জন। মেঘ ফুঁড়ে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুতের খরজিব।

কিছুটা দূরে একটা ছায়ামূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখে থমকে দাঁড়াল ঋত্বিক। সামান্য ছমছম করে উঠল তার বুকের ভিতরটা।

“কে? কে ওখানে?” যথেষ্ট গলা উঁচু করেই হাঁক পাড়ল ঋত্বিক, যাতে বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে উঠতে পারে তার স্বর।

“আমি!” উত্তর দিল ছায়ামূর্তি।

“ওহ্, লতিকা!” ফ্লাশবারটা জ্বালাতে জ্বালাতেও থেমে গেল ঋত্বিক। কিছুটা নিশ্চিন্ত গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, “তা আপনি আবার এই দুর্যোগের মধ্যে বেরিয়েছেন কেন?”

“আসলে আজ রাতে একটু স্টু খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। এদিকে স্টু বানাতে গিয়ে দেখি, মরিচগুঁড়ো ফুরিয়ে গেছে। তাই মিসেস সাহার কাছে চাইতে গিয়েছিলাম। ওঁর কাছেও অবশ্য ছিল না। শেষমেশ মিসেস দাশগুপ্তর থেকে পেলাম।”

“ও, আচ্ছা।” মনে মনে হেসে ফেলল ঋত্বিক, “জিনিস যখন পেয়েই গেছেন, এবার তাহলে বাড়ি ঢুকে যান। এই সময় বাইরে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো যাই…” কথা বলতে একটু থমকে গেল লতিকা। যেহেতু আলোর পরিমাণ ছিল ন্যূনতমের থেকেও কম এবং বৃষ্টি সব কিছুর উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল ঝাপসা আস্তরণ, তাই হাতকয়েক দূরের জিনিস দেখতেও অসুবিধা হচ্ছিল তার। সামান্য ভুরু কুঁচকে সে জিজ্ঞাসা করল, “আপনার হাতে গোলাপি গোলাপি ওগুলো কী, ঋত্বিক? কোনো ফুল-টুল?”

“হ্যাঁ। কারনাশন।”

“হঠাৎ ফুল কিনলেন—আজ কি স্পেশাল কিছু আছে নাকি?” একটু কৌতূহল ফুটে উঠল লতিকার গলায়।

“না না।” হুডসহ মাথাটা জোরে জোরে নাড়ল ঋত্বিক। অযাচিত আগ্রহ সামান্য বিরক্ত করছিল তাকে; আর এই পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা তো সে একেবারেই উপভোগ করছিল না। তবু যথাসম্ভব ভদ্রভাবে সে বলল, “আমার পরিচিত এক ফুলওয়ালা কাউন্টার বন্ধ করার আগে সস্তায় দিয়ে দিচ্ছিল। তাই ভাবলাম, নিয়েই নিই।”

“সস্তায় দিয়ে দিল!” কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না লতিকা, “সে তো প্রিজ়ার্ভারে রেখে দিলেই পারত!”

“তা পারত। তবে ওর প্রিজ়ার্ভারটা নাকি আজ দুপুরের পর থেকে গণ্ডগোল করছে। তাই জন্য আর ঝুঁকি নিল না।”

“ওহো,” একটু যেন স্বস্তি পেল লতিকা, “যাক, কিনে ভালোই করেছেন। ফুলের চেয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে আর কী আছে? জানেন তো, আমি একদিন গিয়েছিলাম একটু গ্ল্যাডিওলাসের খোঁজে। পেলামই না কোত্থাও! ফুল যে আমার কী ভালো লাগে—বিশেষ করে যে-কোনো গোলাপি রঙের ফুল…”

ইঙ্গিতটা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। তবু কিছু না-বোঝার ভান করে, নিরুত্তর থাকল ঋত্বিক।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টির তেজও বাড়ছিল ক্রমশ। সুতরাং আজ আর লক্ষ্যপূরণের পথে বেশি দূর এগোনো সম্ভব হল না লতিকার পক্ষে। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, “না, আপনাকে এই বৃষ্টির মধ্যে আটকে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। তাহলে আবার আগামীকাল কথা হবে, কেমন?”

“হ্যাঁ। শুভরাত্রি।” হাঁপ ছাড়ল ঋত্বিক।

দ্রুত পা চালিয়ে ঋত্বিক পেরিয়ে গেল বাকি পথটুকু।

এমার্জেন্সি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের সাহায্য নিতেই হল বাড়িতে ঢোকার পরপরই, যেহেতু আবাসিক বিদ্যুৎসংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। আলোর বন্দোবস্ত করার পর অবশ্যপালনীয় আরও কিছু কাজকর্ম করল ঋত্বিক—হিউমিডিটি অ্যাডজাস্টার চালু করল, জানালার ছিটকিনিগুলো পরখ করল, স্টোররুম থেকে একবার ঘুরেও এল। যদিও স্টোররুম অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং আজ পর্যন্ত সেখানে জল ঢোকার ঘটনা ঘটেনি, তবু আরেকবার নিশ্চিত হয়ে নেওয়াটা জরুরি ছিল তার জন্য।

এতসব কিছুর পরে, পোশাক বদলে, হাত-পা ধুয়ে নিল ঋত্বিক। আবহাওয়ায় আর্দ্রতার সঙ্গে সঙ্গে শীতলতাও ছিল যথেষ্ট। তবু একটু স্নান করতে ইচ্ছা করছিল তার। একাকী জীবনে স্নানটাকে ঋত্বিকের বরাবরই একটা সঙ্গীর মতো মনে হয়। জল যখন মাথা থেকে নামতে নামতে ভাসিয়ে দেয় গোটা শরীর, তখন তার মনে হয়—সব দুঃখকষ্টে কেউ বুলিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার আঙুল।

আজ যদিও শরীরের কথা ভেবে স্নানের পরিকল্পনা বাতিলই করল ঋত্বিক। বরং কফি-মেকারটা চালু করে, দেখে নিল সে—রাতে আর কোনো খাবার বানানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।

এত কিছুর মধ্যেও, আম গাছটার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছিল ঋত্বিকের। গত বছর এমনই এক দুর্যোগের কবলে পড়ে প্রচুর কাঁচা আম ঝরে গিয়েছিল। ফল খেতে না-পাওয়ার শোক যতটা না ব্যথিত করেছিল তাকে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি যন্ত্রণা সে পেয়েছিল হতশ্রী গাছটাকে দেখে। গাছটা তাকে মনে করাচ্ছিল অসহায় কোনো মায়ের কথা, যার কোল থেকে কোনো দুর্বৃত্ত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার একমাত্র সন্তানকে। কিন্তু অনেক ভেবে এবং খোঁজখবর নিয়েও এর কোনো সমাধান ঋত্বিক নির্ণয় করতে পারেনি। যত বিশারদের কাছে সে গিয়েছিল, সকলেই একবাক্যে জানিয়েছিল, “যদি পুষ্টির অভাবে বা পোকামাকড়ের জন্য ঘটনাটা ঘটত—তাহলে এখনই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যেতে পারত। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণের কাছে আমরা অসহায়!”

বাগানে যেতে খুব ইচ্ছা করছিল ঋত্বিকের; আবার নতুন করে রেনকোট পরতে আলস্যও লাগছিল। তা ছাড়া আগামীকাল যথাসময়ে র্যাশন ক্যারেজ পৌঁছোতে পারবে কি না, তা-ই নিয়েও চিন্তা হচ্ছিল তার। এতরকম প্রযুক্তি থাকতেও, ব্যারেজের অতিরিক্ত জলনিষ্কাশনের জন্য এখনও হাইপারলুপগুলোই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, এই হারে বৃষ্টিপাত যদি চলতে থাকে—তবে যে আগামীকাল খাদ্যবণ্টন দফতর স্রেফ ‘অনিবার্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আজ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এই অনিচ্ছাকৃত সমস্যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’ ধরনের একটা বার্তা পাঠিয়ে সব কর্তব্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে—সে কথা যথেষ্ট ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারছিল ঋত্বিক।

কফির উপর যখন ফেনার আস্তরণ প্রায় জমাট হয়ে এসেছে, তখনই বেজে উঠল ডোর বেলটা।

এই দুর্যোগের মধ্যে কে আসতে পারে? ভেবে একটু আশ্চর্য হল ঋত্বিক। ‘তবে কি লতিকার বাড়িতে আবার কিছুর প্রয়োজন হল? নাকি কোনো মাতালের কম্ম?’ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। কফি মেশিনটাকে আপাতত স্ট্যান্ডবাই মোডে রেখে, এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। তারপর চোখ রাখল ভিজ়িটর’স হোলে, প্যানেলে হাত ছুঁইয়ে নাইটভিশনের সঙ্গে সঙ্গে চালু করল অ্যান্ডিব্লার মোডটাও।

ভাগ্যিস এমার্জেন্সি সিস্টেম অন্যান্য ব্যবস্থার মতো ভিজ়িটর’স হোলটাকেও সচল রাখতে পারে!

ডার্করুম—৩

“তুমি কি ভয় পাচ্ছ?”

“ভয়? না তো! আমি তো ভয় না। ভয় পেলে জল খাই।”

“তোমার মনে আছে?”

“হ্যাঁ। মনে আছে তো। তুমি বলেছিলে। আমি মনে করে রেখেছি। জল পেলে ভয় খাই। ভয় খেলে জল কম লাগে। না না… কী যেন ছিল? আমি ভুল বলছি…”

“না না। ঠিক আছে।”

“ঠিক আছে? সত্যিই?”

“হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারবে?”

“তোমার সঙ্গে? আমি যাব? কোথায় যাব?”

“যেখানে তুমি সব সময় যেতে চাও।”

“সব সময় যেতে চাই? সব সময়… সব সময়… আমি সব সময় কোথায় যেতে চাই?”

“ওই দরজার ওপারে।”

“দরজার ওপারে! দরজার ওপারে… দরজার ওপারে… হ্যাঁ হ্যাঁ, দরজার ওপারে যেতে চাই। আমি দরজার ওপারে যাব।”

“যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। যাবে তো তুমি আমার সঙ্গে?”

“হ্যাঁ, যাব তো। তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু কী করে যাব? দরজাটা কি সত্যি সত্যি খোলা যায়? তুমি খুলতে পারো?”

“পারি। কেন? তুমি পারো না?”

“না। আমি পারি না তো। পারি না আমি। আমি শুধু চেষ্টা করি। কিন্তু হয় না। কাল রাতেও আমি ওটা ধরে টানাটানি করছিলাম। খুব জোরে। তবু খুলছিল না।”

“টানাটানি করছিলে কেন? কালও কি ওরা তোমাকে ধরতে এসেছিল?”

“ওরা? না তো। কাল তো ওরা আসেনি।”

“তাহলে?”

“তাহলে? তাহলে… তাহলে… তাহলে… ওহ্, মনে পড়েছে। কাল তো ওই পাখিটাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।”

“কোন পাখিটাকে? যার ল্যাজটা মাছের মতো আর ডানার নীচে পাখনা আছে?”

“হ্যাঁ। যার ল্যাজটা মাছের মতো। যার ডানার নীচে পাখনা আছে। মাছের পাখনা।”

“হুমম, বুঝেছি। তা দেখতে পেয়েছিলে কি তাকে?”

“তাকে? হ্যাঁ, পেয়েছিলাম তো। না না! কই পেয়েছিলাম? পাইনি তো। তাকে তো দেখতে পাইনি। নাকি দেখেছিলাম? মনে নেই তো!”

“আচ্ছা থাক। পরে মনে কোরো। গতকাল আর কী কী হয়েছিল, তা-ই বলো।”

“গতকালও সেই ছোটো দরজাটা খুলে গিয়েছিল। আলো দেখা যাচ্ছিল। একটু একটু আলো, আর একটু একটু অন্ধকার। আর তারপর… তারপর…”

“আর তারপর? কী হয়েছিল?”

“কী যেন হয়েছিল… কী যেন… ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই যে হ্রদটা ছিল, তার জল খুব ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। একেবারে নোংরা! আমার খুব ঘেন্না করছিল। আর তখনই শিকারি পাখিগুলো ওই পাখিটাকে ধরে ফেলেছিল।”

“ও লড়াই করেনি?”

“হ্যাঁ, করেছিল তো। কিন্তু শিকারি পাখিগুলো দলে ভারী ছিল। ওদের গায়ে জোরও বেশি ছিল। তাই ও ওদের সঙ্গে পারেনি।”

“তারপর কী হয়েছিল?”

“তারপর ওরা পাখিটাকে খাঁচায় ভরে ফেলেছিল। পাখিটা খুব ঠোকরাচ্ছিল। কিন্তু খাঁচাটা ভীষণ শক্ত ছিল। আর অতক্ষণ লড়াই করে করে ওর গায়ের জোরও কমে গিয়েছিল। খাঁচাটার কিচ্ছু হচ্ছিল না তো। ওহো, আমাকে তো যেতে হবে! আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে!”

“কোথায় যাবে তুমি?”

“কোথায় যাব? ওই তো, ওই দরজাটার ওপারে যাব।”

“কী করবে গিয়ে?”

“কী যেন করব! ও হ্যাঁ। আমি তো গিয়ে পাখিটাকে ছাড়াব। ওকে এক্ষুনি ছাড়াতে হবে। ওকে ছাড়াতেই হবে।”

“তাহলে তোমাকে ওই বড়ো দরজাটা দিয়ে ঢুকতে হবে।”

“বড়ো দরজাটা দিয়ে ঢুকতে হবে? কেন? বড়ো দরজাটা দিয়ে কেন?”

“ছোটো দরজার ওপারে শিকারি পাখিদের শক্তি বেশি; আর বড়ো দরজার ওপারে তোমার শক্তি বেশি। ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকলে ওরা জিতে যাবে; আর বড়ো দরজা দিয়ে ঢুকলে তুমি জিতে যাবে।”

“আমার শক্তি বেশি? বড়ো দরজার ওপারে? সত্যিই?”

“হ্যাঁ, সত্যি। ওই দরজা দিয়ে ঢুকলে তুমি শিকারি পাখিগুলোকে ঠিক হারিয়ে দিতে পারবে।”

“শিকারি পাখিদের আমি হারিয়ে দিতে পারব? তুমি সত্যি বলছ?”

“হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তুমি চাও না ওদের হারিয়ে দিতে?”

“হ্যাঁ, চাই তো! খুব চাই!”

“ওই পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করে আনতে চাও না?”

“চাই চাই!”

“তাহলে বড়ো দরজা দিয়ে ঢুকবে তো?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢুকব। আমি বড়ো দরজা দিয়েই ঢুকব…”

“তবে এসো আমার সঙ্গে।”

“তোমার সঙ্গে যাব? কোথায়?”

“আমি যেখানে যাব, সেখানে যাবে।”

“কেন? যাব কেন? বেলুন পাব? হাওয়াই মিঠাই পাব?”

“না। আজ আমরা বড়ো দরজাটা খুলব। সেখান দিয়ে ঢুকতে পারব। তুমি তো দরজার ওপারে যেতে চাও। চাও না?”

“আমি? হ্যাঁ, আমি তো যেতে চাই। দরজার ওপারে যেতে চাই। আমি বেলুন চাই না। আমি হাওয়াই মিঠাই চাই না। আমি শুধু বড়ো দরজাটার ওপারে যেতে চাই।”

“খুব ভালো। জল খাবে একটু?”

“জল? না না! ভয় পেলে জল খাই। জল খেলে ভয় কম লাগে। এখন তো ভয় লাগছে না।”

“তাহলে কেমন লাগছে?”

“তাহলে? তাহলে… তাহলে… তাহলে… বুঝতে পারছি না! তবে ভয় লাগছে না।”

“ঠিক আছে। এসো আমার সঙ্গে।”

স্বপ্নের দরজা

কোনো কথা বলছিলেন না অফিসার; এমনকি তাঁর সামগ্রিক আচরণে দেখা যাচ্ছিল না অস্থিরতার ছিটেফোঁটাও। শিরদাঁড়া সোজা করে এবং কোলের উপর হাত রেখে, শান্ত হয়ে বসে ছিলেন তিনি; যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ দিচ্ছিলেন ঋত্বিককে। কখনও ওকে আড়চোখে মাপছিলেন, কখনও গোঁফে হাত বোলাচ্ছিলেন, আবার কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন অন্দরসজ্জা। হয়তো স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে থেকেই তিনি খুঁজে নিতে চাইছিলেন সত্য এবং মিথ্যের পার্থক্য।

ঋত্বিক বসে ছিল মুখ নীচু করে। একা থাকাটাই স্বাভাবিক অভ্যাস হয়ে ওঠার পরও, ঠান্ডা এবং আলোকিত ঘরের মধ্যে একাকিত্ব নতুন করে জাপটে ধরছিল তাকে। মাঝেমধ্যে হাতে হাত ঘষছিল সে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল অঝোর ধারায়; শার্সি বেয়ে নামছিল জলের ফোঁটা।

এভাবেই কেটে গেল কিছুক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত কথা শুরু করল ঋত্বিকই। মুখ তুলে সে বলল, “আমি যতদূর জানি, এভাবে আসামিকে বসিয়ে রাখা যায় না বা হয় না। হয় তাকে গ্রেফতার করা হয়, নয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখানে অন ডিউটি অবস্থায় আপনি কেন এরকম করছেন—সেটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। সুতরাং, আপনার যদি কিছু করার বা বলার থাকে, আপনি নিঃসংকোচে করতে বা বলতে পারেন।”

“বলার নয়—আজ আমার শোনার আছে।” সামান্য হেসে বললেন অফিসার, “কথাটা কী জানেন? প্রথম যেদিন আমি আপনার বাড়িতে এসেছিলাম, সেদিনই আমার আপনাকে সন্দেহ হয়েছিল, ঋত্বিকবাবু। কারণ, লাই ডিটেক্টর সমানে বলছিল যে, আপনি সম্পূর্ণ সত্যি বলছেন না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, আপনি হয়তো অন্য কোনো মিথ্যা বলছেন… পাছে অজান্তেই সন্দেহভুক্ত হয়ে পড়েন—তাই হয়তো কোনো তথ্য জোর করে গোপন করছেন—যেমনটা মানুষ পুলিশের সঙ্গে প্রায়শই করে থাকে আর কী! ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথাও ঘামাইনি। কিন্তু আপনি কখন থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকায় পড়লেন, জানেন?”

“কখন?” মুখ তুলে, অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল ঋত্বিক।

“মৃত মানুষটা শনাক্ত হওয়ার পর। ঋত্বিকবাবু, তিনি ছিলেন সেই বেলুনওয়ালা, যাঁকে নাকি আপনি রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ সি-বিচে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলেন। অথচ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি মারা গিয়েছিলেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। মৃত্যুর আগে ভদ্রলোকের ছোটোখাটো একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সম্ভবত তখন আশপাশে কেউ ছিল না; আর সেই সুযোগেই ঢেউ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পরে সেই ঢেউই আবার তাঁকে ফেরত দিয়ে গিয়েছিল। বেশ ইনটারেস্টিং না?”

কোনো উত্তর দিল না ঋত্বিক। তবে বেলুনওয়ালার জন্য দুঃখ হচ্ছিল তার। এ কথা ঠিকই যে, মানুষটার সঙ্গে ঋত্বিকের সামান্যতম অন্তরঙ্গতাও ছিল না; কিন্তু তার প্রাত্যহিক দিনযাপনের একজন অংশ ছিল সে। প্রায় দিনই মানুষটা যখন একঝাঁক নানা রঙের বেলুন নিয়ে চলে যেত কাউন্টারের সামনে দিয়ে—তার মনে হত, কেউ একজন স্বপ্ন ফেরি করতে বেরিয়েছে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মনে মনে ঋত্বিক ভদ্রলোকের আত্মার শান্তি কামনা করল।

অফিসার সম্ভবত নিজের বয়ান গুছিয়েই নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলতে থাকলেন, “এরপর থেকেই আমরা আপনাকে ফলো করার জন্য লোক নিযুক্ত করি। যদিও, প্রথম প্রথম সে আপনার চলাফেরায় কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পায়নি! তার প্রথম খটকা লাগে সেদিন, যেদিন আপনাকে আমরা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ স্টেশনে ডেকেছিলাম। সেদিন আপনি মিথ্যাচার করেননি বটে, তবে অনেক তথ্য আমাদের থেকে গোপন করে গিয়েছিলেন। আপনার মনে আছে—পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন আপনি বিচে হাঁটছিলেন, তখন একজন পর্যটক আপনাকে রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেছিল?”

প্রথমে কিছুই মনে পড়ল না ঋত্বিকের। সে এলোমেলোভাবে ঘুরছে আর ঝাপসা ঝাপসা কিছু চেহারার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে যাচ্ছে, সে ‘সরি’ বলছে এবং আবার এগিয়ে যাচ্ছে—এইটুকু ছবিই ভেসে উঠছিল তার চোখের সামনে। তারপর স্মৃতির কাচ মুছতে মুছতে একসময় সামান্য পরিষ্কার হল সব কিছু, “হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বোধহয় কাঁকড়া আর লবস্টারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিল…”

“ইয়েস,” সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন অফিসার, “সে ছিল আমাদেরই লোক। প্রশ্নগুলো অবশ্য সে খুবই ক্যাজ়ুয়ালভাবে করেছিল, যেমনটা যে-কোনো পর্যটকই স্টোরকিপারদের করে থাকে আর কী! তবে আপনার উত্তরগুলো শোনার পর আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি যে, আপনি সেদিন সাংঘাতিক অন্যমনস্ক এবং পাজ়্লড ছিলেন। নয়তো অত কথা বলার বদলে প্রথমেই জানিয়ে দিতেন, আপনি সেদিন আদৌ কাউন্টার খুলবেনই না! একজন নির্দোষ মানুষ কেন এতটা ডিলেমার মধ্যে দিয়ে যাবে ঋত্বিকবাবু, যদি না তার নিজের মধ্যেই কোনো অপরাধবোধ থেকে থাকে?”

এবার ধারালো অথচ হিমশীতল দৃষ্টিতে অফিসার সোজাসুজি তাকালেন ঋত্বিকের দিকে। তার মধ্যে অবশ্য উত্তেজনার ন্যূনতম আভাসও দেখা যাচ্ছিল না। বরং সে যেন অপেক্ষা করে ছিল তদন্তের পরবর্তী অধ্যায়টুকু জানার জন্য।

“আরও দুটো ফ্যাক্টর আপনাকে জানাই ঋত্বিকবাবু, যেগুলো আপনার উপর আমাদের সন্দেহ আরও পোক্ত করে তুলেছিল। এক: আপনি বিগত কয়েকদিন ধরে সিরিয়াল কার্টে চাল এবং ওটসের সঙ্গে সঙ্গে আটাও অর্ডার করছেন। অথচ আপনার তো গ্লুটেনে অ্যালার্জি আছে, ঋত্বিকবাবু—অন্তত স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে আপনার যে হেল্থ প্রোফাইল আছে, সেটা তো তেমনই বলছে; আর আপনার কাউন্টারে আটার তৈরি খাবারও পাওয়া যায় না। এমনকি আপনার পারচেজ় হিস্ট্রি ঘাঁটলেই দেখা যাবে, আপনি আগে কখনও আটা-ময়দা অর্ডার করেননি। তাহলে? আমরা কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি, নিখোঁজ মানুষটার প্রিয় খাবার ছিল রুটি আর ডাল। রোজ রাতে তিনি ওটাই খেতেন। সেই সঙ্গে, আপনার পারচেজ়িং কার্ডের হিস্ট্রি বলছে—আপনি গত কয়েকদিনে বেশ কিছু বাচ্চাদের খেলনা, ড্রয়িং বুক ইত্যাদি কিনেছেন। সেগুলো আপনি কার জন্য কিনেছেন, ঋত্বিকবাবু? আর দুই: একটু আগেই আপনি ক্যান্ডিফ্লজ কিনে বাড়ি ফিরেছেন। আপনার বাড়িতে তো বাচ্চা নেই, ঋত্বিকবাবু; আর আপনি নিজের জন্য আগে কোনোদিন ক্যান্ডিফ্লজ কেনেননি। আপনি নিজে যে স্ট্রিটফুডে বিশেষ আগ্রহীও নন—বিগত কয়েকদিনের অ্যাকটিভিটি থেকেও সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এমনকি আপনি এতটাই স্বাস্থ্যসচেতন যে, কখনও ডোমেস্টিক র্যাশনে চিনি এবং ময়দা আনাননি। যা চিনি কিনেছেন, সবই কমার্শিয়াল কার্টে। তাহলে ওটা আপনি কার জন্য নিয়ে এসেছেন, ঋত্বিকবাবু? নিখোঁজ মানুষটা যে বেলুন আর ক্যান্ডিফ্লজ ভালোবাসত, সে তথ্যও কিন্তু আমাদের কাছে আছে!”

একটু অবাক হল ঋত্বিক, “আপনি কোত্থেকে জানলেন যে, আমি ক্যান্ডিফ্লজ কিনেছি? ওটা তো আমি পারচেজ়িং কার্ড দিয়ে কিনিনি!”

“লতিকাদেবীর সঙ্গে আপনি যখন কথা বলছিলেন, তখন আমাদের চর কাছেই ছিল। আপনি তাকে দেখতে না পেলেও, সে আপনাকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছিল। তা ছাড়া তার হাতে লেটেস্ট মডেলের ভিশন মডিফায়ারও ছিল। সুতরাং, কোনটা ক্যান্ডিফ্লজ আর কোনটা কারনাশন—সেটা বুঝতে তাকে একটুও কষ্ট করতে হয়নি! যাক। আমার কথা আমি সবই বলেছি। এবার আপনি কি আপনার গল্পটা বলবেন?”

ঋত্বিক চোখ রাখল অফিসারের চোখে। সেই দৃষ্টিতে ভয় ছিল না, ক্রোধ ছিল না, আশঙ্কা ছিল না… ছিল শুধু শীতল নির্লিপ্তি! পাথরের মতো ভাবলেশহীন গলায় সে বলল, “এটা গল্প নয়, মিস্টার অফিসার। এটা সত্যি—নির্জলা সত্যি!”

খুব জোর বিদ্যুৎ চমকাল বাইরে।

ক্ষণিকের জন্য একটু থমকে গেলেন অফিসার। অভিযুক্তকে কোণঠাসা করে দেওয়ার মতো যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করার পরও যে সে এতটা সাবলীল থাকতে পারে, এটা হয়তো আশা করেননি তিনি! কিংবা তিনি হয়তো অনুমান করেছিলেন—অন্যান্য অপরাধীদের মতো ঋত্বিকও আত্মপক্ষ সমর্থন করার মরিয়া চেষ্টা চালাবে বা সব তথ্যপ্রমাণের বিরুদ্ধে নিজস্ব যুক্তি দাঁড় করাবে…

কিন্তু ঋত্বিককে দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো তপস্বী বসে আছে অর্ধসমাহিত অবস্থায়।

একটু ঝুঁকে বসে, গাঢ় গলায় অফিসার বললেন, “আমি সেই সত্যিটাই জানতে চাই, ঋত্বিকবাবু। একজন মানুষ—যাঁর শরীর এবং মন, দুটোই সাংঘাতিক রকমের ইনটারেস্টিং—তাঁর ইতিহাসটা আমাকে জানতেই হবে। এবং এটা আমি শুনতে চাই সম্পূর্ণ আনকাটভাবে। সেইজন্যই আমি আপনাকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার বদলে, এখানে বসে আছি। এইটুকু তো আমি জানি যে—এই পরিবেশে আপনি যতটা স্বচ্ছন্দ হতে পারবেন, ওখানে সেটা পারবেন না। কী ঋত্বিকবাবু, আপনি আমাকে বলবেন না সব কিছু?”

“বলব। তবে, তার আগে কি আমি একটু জল খেতে পারি?”

“নিশ্চয়ই।” মাথা হেলালেন অফিসার।

ঢকঢক করে কিছুটা জল খেল ঋত্বিক। কফি মেশিনে যে লোভনীয় তরলটা অপেক্ষা করছিল, তাকে আপন করে নিতে ইচ্ছা করছিল তার। ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল বিছানায়, ড্রয়িং প্যাডের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। কিংবা আম গাছের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে প্রাণ চাইছিল।

তবে আপাতত সেইসব অলীক প্রলোভন ত্যাগ করল ঋত্বিক। জল খেতে খেতেই বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নিল সে। তারপর বলতে আরম্ভ করল, “অ্যাসাইলামে যোগ দেওয়া, কাজ বুঝে নেওয়া, সিনিয়রদের র্যাগিং—এসব নিয়ে আমি আজ আর কোনো কথা বলতে চাই না। কারণ, এসবের সঙ্গে এই কেসের যোগও নেই আর এসবের মধ্যে কোনো নতুনত্বও নেই। শুধু বলি, কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ওই মানুষটাকে আমার খুব ইনটারেস্টিং মনে হত। প্রথম প্রথম অবশ্য উনি আমাকেও ভয় পেতেন। আমি ওঁর সেলে ঢুকলেই এককোণে সিঁটিয়ে যেতেন, আমি ওঁকে ছুঁতে গেলেই উনি কেঁপে উঠতেন, অদ্ভুত চোখে তাকাতেন আমার দিকে… সবাই বলেছিল—সবার প্রতিই ওঁর আচরণ এরকমই! কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। খুব চেষ্টা করতাম ওঁর বিশ্বাস অর্জনের। জোর করে ভাব করার চেষ্টা করতাম না; তবে কাজেকর্মে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম যে, আমি ওঁর বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সফলও হয়েছিলাম কিছুটা। উনি আমাকে পছন্দ করতেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন, আমার হাত ধরে বাগানে ঘুরতে যেতে চাইতেন… একদিকে আমি যেমন ওঁর মনের হদিস পেতে চাইতাম, তেমনই অন্যদিকে ওঁর আসল কেস হিস্ট্রি খুঁজতাম। তবে এসব করতাম এমনভাবে, যাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু টের না পায়! একটা সত্যি কথা কী জানেন স্যার? আমি কিন্তু ওখানকার চাকরিটা ছাড়িনি। আমাকে চাকরিটা ছাড়ানো হয়েছিল।”

“স্ট্রেঞ্জ!” বিস্মিত হলেন অফিসার, “অথচ আমি যখন ওখানে আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলাম, তখনও তো এরকম কিছু আমাকে জানানো হয়নি। এমনকি রেকর্ড বুকেও আপনার নামটা রাখা ছিল ভলান্টারিলি রিজ়াইনড গ্রুপে।”

একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল ঋত্বিকের মুখে।

“হাসছেন কেন ঋত্বিকবাবু?” অফিসারের বিস্ময়ের মাত্রাটা বেড়ে গেল আরও এক ধাপ।

“তারও কারণ আছে। আপনার কী মনে হয়, স্যার—মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল একজন মানুষের মধ্যে, কোনোরকম বাহ্যিক কারণ ছাড়াই, হঠাৎ করে পিটার প্যান সিন্ড্রোম দেখা দিতে পারে?”

“এই ফিল্ডে যে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তা তো আগেই স্বীকার করেছি, ঋত্বিকবাবু।” একটু দ্বিধান্বিতভাবে বললেন অফিসার, “তবে আমার মনে হয় না, যে-কোনো মানসিক সমস্যাই এমনি এমনি হতে পারে। দেয়ার মাস্ট বি সাম স্ট্রং রিজ়ন।”

“এগজ়্যাক্টলি। আর এর জন্য দায়ী একটা গোটা সিস্টেম—উন্নতির নামে যারা কারও কারও জীবন নিয়ে যা খুশি করছে, রিসার্চ গাইডলাইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো সাপকে ব্যাং আর ব্যাংকে সাপ বানানোর চেষ্টা করছে।” নিজের হাঁটুতে নিজেই একটা ঘুসি মারল ঋত্বিক। তার গলাটা অল্প অল্প কাঁপছিল, চোখের পাতা পড়ছিল ঘনঘন। মনে হচ্ছিল, এই আক্রোশটা বহুদিন ধরেই প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে।

“কাম ডাউন ঋত্বিকবাবু।” আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন অফিসার, “টেক ইয়োর টাইম। একটু জল খাবেন?”

আবার জল খেল ঋত্বিক; বড়ো বড়ো শ্বাস নিল কয়েকটা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, “আপনি হয়তো জানেন, স্যার—যারা ক্রোমোজ়োমাল ত্রুটির কারণে অসংগঠিত যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মায়, ছেলেবেলাতেই অপারেশনের মাধ্যমে তাদের একটা নির্দিষ্ট যৌনাঙ্গ বানিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে যদিও যৌনাঙ্গ না বলে যৌনাঙ্গের রেপ্লিকা বলাই ভালো, কারণ—দেখতে যতই আসলের মতো হোক-না কেন, বাস্তবে প্রজননের ক্ষেত্রে বা সংগমের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। যদি কারও শরীরে দু-রকম যৌনাঙ্গই আংশিকভাবে উপস্থিত থাকে—তবে যে অর্গ্যানটার গঠন বেশি সুস্পষ্ট হয়—ডাক্তাররা সেটাকেই সার্জারির মাধ্যমে পুনঃসংগঠিত করেন, আর অন্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেন। খাতায়-কলমে অবশ্য এরা তৃতীয় লিঙ্গের আওতায়ই পড়ে।” একটু থামল ঋত্বিক, “সরি, স্যার। আমি বোধহয় একটু বোর করছি আপনাকে…”

“না না, ঋত্বিকবাবু,” বললেন অফিসার, “আপনি বলুন। আমার ভালোই লাগছে শুনতে। তা ছাড়া এই কেসটার জন্য আমিও এসব ব্যাপার নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি। আগের দিন সব কিছু যেমন মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, আজ আর ততটাও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে না।”

“বেশ।” মাথা নেড়ে আবার বলতে থাকল ঋত্বিক, “নিখোঁজ মানুষটা যখন ছোটো ছিলেন, তখন তাঁর শরীরেও এরকমভাবে ছুরি-কাঁচি চালানো হয়েছিল। অসম্পূর্ণ শিশ্নটা তাঁর শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল; পরিবর্তে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পলিমারের তৈরি একটা ভ্যাজাইনা। সেটা যে ট্রু ভ্যাজাইনা ছিল না, তা তো বুঝতেই পারছেন। সেটা ছিল স্রেফ একটা শো-অফ। অথচ, যখন তিনি প্রোজেক্ট ম্যানগ্রোভ কিল্লিফিশের অন্তর্ভুক্ত হলেন, তখন এটাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাল!”

“কীরকম?” গোঁফে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার।

চোয়াল শক্ত করল ঋত্বিক, “হি হ্যাড বিন গোয়িং থ্রু ইমেন্স সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ়, স্যার! প্রতিদিন বারবার তাঁকে নিগৃহীত হতে হত। একদিকে নানারকম হরমোনাল ট্রিটমেন্টের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অনিচ্ছুক বন্দিদশা আর আরেকদিকে যৌননির্যাতন—এই তিনে মিলে মানুষটাকে অস্তিত্বসংকটের একেবারে শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বারবার প্রোজেক্ট থেকে নিষ্কৃতি চাইতেন। কিন্তু ওই যে আপনাদের একপেশে আইন—বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিকই ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকারে বাধ্য—ওই জুজু দেখিয়েই তাঁকে আটকে রাখা হত। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল যে—একসময়, অবচেতনে নিজের প্রাপ্তবয়স্ক ফেজ়টাকেই উনি এসবের জন্য দায়ী ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওঁর মনে হয়েছিল, যদি উনি আজও শৈশবের গণ্ডিতেই আটকে থাকতেন, তবে না ওঁকে নির্বাচিত করা হত গবেষণার জন্য, আর না শরীরটা প্রাপ্তবয়স্ক হত! আর এসবেরই ফলাফল হচ্ছে পিটার প্যান সিন্ড্রোম!”

“সে না হয় বুঝলাম!” চোয়ালে হাত বোলালেন অফিসার, “কিন্তু আপনি এগুলো জানলেন কীভাবে?”

“জানতে চাইলেই জানা যায়, স্যার। শুধু চোখ দুটো খুলে রাখতে হয়! আমার কাছে এসব তথ্যপ্রমাণও আছে। দেখবেন?”

“হুমম, দেখব তো বটেই!” মাথা নাড়লেন অফিসার, “তারপর? অ্যাসাইলাইমে আসার পর কি ওঁর মানসিক স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছিল?”

“কীভাবে হবে, স্যার? সেখানেও তো ওঁকে এই একই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছিল…”

“কী বলছেন আপনি, ঋত্বিকবাবু?” সোজা হয়ে বসলেন অফিসার।

“হ্যাঁ, স্যার। ঠিকই বলছি। মানুষ যত উন্নতই হোক-না কেন—আদিম রিপু নিয়ন্ত্রণ করা কি এতই সহজ? তার উপর, উনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। কাউকে কোনো কথা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারতেন না। এরকম সুযোগ কি কেউ হাতছাড়া করে? আমি লক্ষ করেছিলাম, ওঁকে এমন কিছু অ্যান্টি-ভাইরাল ডোজ় দেওয়া হয়, যেগুলো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজ়িজ় প্রতিরোধ করতেই ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া মাঝেমধ্যেই ওঁকে ইনফ্রারেড কোয়াগুলেশন দেওয়া হত। অথচ হেমোরয়েড তো দূরের কথা, ওঁর সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্যও ছিল না!”

“তাহলে এগুলো কেন করা হত? আননেসেসারি মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টও তো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ!”

“কারণ, এই সমস্যাগুলো তাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়, যারা নিয়মিত পায়ুসংগমে অভ্যস্ত। ওঁর ভ্যাজাইনাটা যে মেটিং-এর কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না, সে কথা তো আগেই বলেছি। ওরা ওটাকে উত্তেজক টুল হিসাবে ব্যবহার করত; আর সংগমটা করত সাধারণ হোমোসেক্সুয়ালদের স্টাইলে। যেদিন যেদিন অত্যাচারের মাত্রাটা বেশি হয়ে যেত—সেদিন ওরা ইনফ্রারেড কোয়াগুলেশনের সাহায্য নিত—যাতে রক্তপাত না হয় বা রেক্টামের শিরাগুলো ফেটে না যায়। আমি এগুলো জানতে পেরেছিলাম এবং এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম বলেই আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল চাকরি ছাড়তে।”

“বাস্তবে ভদ্রলোকের কী কী অসুবিধা ছিল এবং ওঁকে কী কী অন্য মেডিসিন দেওয়া হত—সেসবের কোনো ফিজ়িক্যাল প্রমাণ আছে আপনার কাছে?”

“আছে, স্যার।” ঘাড় নাড়ল ঋত্বিক, “এক্সপার্ট অ্যাপ্রুভড মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি তো আমি চুরি করে নিয়েছিলামই। তবে ওঁকে অন্য যে ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়া হত, সেগুলোর যথারীতি কোনো রেকর্ড রাখা হত না। কিন্তু আমি গোপনে ওঁর রেডিয়ো-প্যাথোলজিক্যাল অ্যানালিসিস করিয়েছিলাম। সেই রিপোর্ট আমার কাছে এখনও আছে।”

“তাহলে আপনি তো তখনই একটা রিপোর্ট করতে পারতেন! পুলিশকে জানাতে পারতেন!”

“কিচ্ছু হত না, স্যার।” আক্ষেপের সুরে বলল ঋত্বিক, “পুলিশ কী করত? বড়োজোর ওঁকে আরেকটা অ্যাসাইলামে পাঠাত। সেখানেও যে ওঁকে এই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না, তার কি কোনো অর্থ আছে? তা ছাড়া…” ইঙ্গিতপূর্ণভাবে থেমে গেল ঋত্বিক।

“তা ছাড়া কী, ঋত্বিকবাবু?”

“মেডিক্যাল সেক্টরে এবং রিসার্ট সেন্টারে এমন ঘটনা আকছার ঘটে, স্যার! সবাই সব জানে। কেউ কেউ হয়তো আইনের ক্ষেত্র পর্যন্ত ব্যাপারটাকে টেনেও নিয়ে যায়… তারপর দেখা যায়—কোনো আশ্চর্য কারণে তদন্ত শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের রহস্যমৃত্যু হচ্ছে এবং ঘটনাটাও চাপা পড়ে যাচ্ছে। এখানে তবু আমি সব কিছু জানার পর, উনি অনেকটা রেহাই পেয়েছিলেন। একসময় যেটা রোজ চলত, আমার ভয়ে সেটা সাপ্তাহিকে এসে দাঁড়িয়েছিল।”

“হুমম।” একটু সময় নিলেন অফিসার, “ওঁর কান থেকে পিটিডি-টা তবে আপনিই খুলে দিয়েছিলেন—তা-ই তো?”

“হ্যাঁ, স্যার। আসলে আমার সঙ্গে ওঁর যখন দেখা হয়েছিল, তখন উনি উঁচু পাথরটায় দরজার ছবি এঁকে ফেলেছিলেন; কিন্তু নীচে আর নেমে আসতে পারছিলেন না। তখন আমিই ওঁকে নামতে সাহায্য করেছিলাম এবং পিটিডি-টা খুলে ফেলে দিয়েছিলাম। তবে ওই বেলুনওয়ালার মৃতদেহের পাশেই সেটা পাওয়া যাওয়াটা কাকতালীয়।”

“সেটা বুঝেছি।” ঘাড় সোজা করলেন অফিসার, “আরেকটা কথা আমরা গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি, ঋত্বিকবাবু। আগের দুবার অ্যাসাইলাম থেকে ওঁর পালানোর পিছনে আপনার হাত ছিল। এ কথা কি সত্যি?”

“হ্যাঁ, স্যার। অনেক চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সফল হতে পারিনি। ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার এটাও একটা কারণ। ওদের আশঙ্কা ছিল যে—দুবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি হয়তো ভবিষ্যতে সত্যিই সাকসেসফুল হয়ে যাব।” মাথা নাড়ল ঋত্বিক, “তবে এবার যে উনি কীভাবে পালিয়েছিলেন, সেটা কিন্তু আমি সত্যিই জানি না। আমি মাঝেমধ্যে ওঁর খবরাখবর নিতাম ঠিকই, তবে সেটা পুরোটাই অ্যাসাইলাম মারফত। ওঁর সঙ্গে সরাসরি আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না।”

“এটা আমরা জানি, ঋত্বিকবাবু। এবার উনি আসলে অ্যাসাইলাম থেকেও পালাননি, আর মাঝপথে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়েও পালাননি; উনি এবার পালিয়েছেন পার্ক থেকে।”

“কোন পার্ক? যেখানে অ্যাসাইলামের আবাসিকদের মাঝেমধ্যে ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হত?”

“হ্যাঁ। সুপারভাইজ়ারের চোখ থেকে উনি কোনোভাবে বেরিয়ে যান, আর ঘুরতে ঘুরতে পাকেচক্রে এখানে এসে পড়েন। ব্যাপারটা জানাজানি হলে যেহেতু অ্যাসাইলামের রেপুটেশন হার্ম হবে—তাই কর্তৃপক্ষ প্রথমেই পুলিশকে কিছু জানাতে চায়নি। নয়তো আমরা আরও আগেই ওঁকে ট্র্যাক করে ফেলতে পারতাম।”

কোনো উত্তর দিল না ঋত্বিক। সে এমনভাবে মুখ নীচু করে বসে থাকল, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছে।