অগ্নিপথ ৫ – স্বপ্রভ অনল

লেখক: সুমন দাস

শিল্পী: সুমন দাস

।। ৫ক ।।

স্থানঃ ঢাকেশ্বরী রেস্টুরেন্ট, কল্যাণী

কালঃ ২০০৭

পাত্রঃ একটি যুবক ও আমাদের চেনা এক যুবতী*

একটি রেস্টুরেন্ট, কপোত কপোতী। কপোতীটি আমাদের চিরপরিচিত সেই ছাত্রীটি, যার ছাত্রীকে নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত ছিল আগের প্রায় সব ক’টি পর্ব জুড়ে। সেই ছাত্রীর কাকার সঙ্গে আমাদের এই ছাত্রীটি এসেছেন একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁয়। তাদের পরিচয় সাত বছরের।

-এই নাও। যুবকটি একটা খাম তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল।

-কি এটা?

-বাবা পাঠিয়েছে। তুমি নাকি কি একটা ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলে?

-ও হ্যাঁ। নক্ষত্রের জন্ম–মৃত্যু সম্পর্কে…

-অ… তা ভাল তো… আমারও রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। কত জন্ম ধরে যে ওরা নিজেদেরকে সৃষ্টি আর ধ্বংস করছে কে জানে…

যুবতীটি একটু অবাক হল। এই যুবকটিকে সে তেমনভাবে উদ্বেলিত হতে দেখেনি কোনদিন। আজ দেখছে। এ কি বসন্তের কৃপাকটাক্ষ?

-সরি, একটু কাব্য করে ফেললাম। আসলে আমাদের যা কাজ তা তো তুমি জানই। সিক্রেট যে কাজটা আমরা করছি তাতে এই নক্ষত্রের জন্ম–মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের কাজের একটা মিল আছে। আমরা যদি সাফল্য লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের চেয়ে শক্তিধর দেশ আর গোটা পৃথিবীতে থাকবে না।

-কাজটা কি তা বলবে না জানি। কিন্তু মিলটা কোথায় সেটা জানাতে আপত্তি আছে? মানে তারাদের কথা শুনে বিহ্বলতার কারণ কি?

-আসলে তারাদের মধ্যে যা ঘটে চলেছে নিরন্তর আমরা সেইটাকেই আরোও বেশি করে কাজে লাগাতে চাইছি… মানে বেশি মাত্রায়…

-সেটা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ, না অভিশাপ?

-বিজ্ঞান অতশত ভেবে এগোয় না। সে আবিষ্কার করে। ফলাফল নির্ভর করে কে কি মানসিকতা নিয়ে ব্যবহার করবে তার ওপর।

এই সময় বেজে ওঠে সেলফোন। যুবকটি এক পলক ফোনের দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বলে, অফিসের ফোন… জরুরী… একটু সময় লাগবে…

যুবতীটি মৃদু হাসে। জানে আধাঘন্টাও লাগতে পারে, কিম্বা তারও বেশি… ওর কাজটাই এমন। সে খামটা খোলে। গোটা গোটা হাতে তাঁর স্যারের লেখা কয়েক পৃষ্ঠার প্রবন্ধ। সে পড়তে শুরু করে…

* বিস্তারিত জানতে পূর্বের অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য

।। ৫ খ ।।

আগুন যদি কোথাও সবচেয়ে বেশি থাকে তো সে হল তারকার হৃদয়ে।

চিত্র ১ঃ অনন্ত নক্ষত্রবীথিঃ কেবল মাঝে একটা বড় শূণ্যস্থান! কারণ কেউ জানে না। তবে কি?

কবিত্ব হয়ে গেল? হ্যাঁ তা তো একটু হবেই। মহাবিশ্বের যে প্রকান্ড কালো অভ্যন্তরে মানুষের পা তো দূরের কথা, চোখও ঠিকঠাক যায় নি, যেতে পারে নি, তা নিয়ে যখন জ্ঞানগর্ভ কথা তোমায় লিখতে যাচ্ছি তখন ভাবো কতটা কবিত্ব হৃদয়ে ধারণ করলে এই নিয়ে কথা বলা যায়। আর বিজ্ঞানীরা তো সে অর্থে কবিই। কোন বিজ্ঞানী দেখেছেন পালসার? তারকার জন্ম–মৃত্যু কোন বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ করেছেন? কে দেখতে পেরেছেন কৃষ্ণগহ্বরের অভ্যন্তরে কিভাবে দিশাহারা আলো আটকে পড়ে চিরদিনের মত? কেউ না। অথচ তারা ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন। তাদের সাধের টেলিস্কোপ, যার দৌড় নগণ্য; কিম্বা কতকগুলো তরঙ্গকে ডিটেকটরে ধরে তা থেকে বিশ্লেষণ করে কাগজ খাতা পেন পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষে বলে দিচ্ছেন, ওহে, এর মানে এই হয়, ওর মানে সেই হয়… আবার কিছুদিন পরে আরেকজন বিজ্ঞানী এসে বলছেন, না হে না, আমার অঙ্ক বলছে আগের অঙ্ক গোলমেলে… এই অঙ্কটা ঠিক। তোমরা নিজেই দেখে নাও… তাঁর কিছুদিন পরে আরেকজন এসে… এইভাবেই চলতে থাকছে আজ আড়াই–তিন হাজার বছর ধরে। চলবেও। আর এই চলার নামই এগোনো। বিজ্ঞানের অগ্রগতি। প্রসঙ্গত, যে অঙ্কের জন্য এত কিছু, সেই অঙ্ক নিজেও কিন্তু কল্পনা – কে দেখেছে শূণ্যকে? এক’কে? কেউ না। গণিত মানুষের সর্ববৃহৎ এবং আশ্চর্যতম কল্পনা। যা কল্পনা দিয়ে শুরু, তাঁর পুরোটাই তো কাল্পনিক। এহেন এক প্রফেসর যদি তাঁর ছাত্রীর সঙ্গে সেই কল্পনা জগতের কথা বলতে গিয়ে একটু কবিত্ব করে বসেই বা, তাতে কি আর এসে গেল? তুমিও না হয় তোমার ছাত্রীর সঙ্গে একটু কবিত্ব কোরো, বা তোমার সামনে যিনি বসে আছেন, যার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই এক চরম বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা নৌকার হাল আর পাল সামলে দিশা খুঁজবে, তাঁকেও তোমার কবিত্বের রস থেকে বঞ্চিত কোরো না। তবে দুজনেই এই কবিত্ব বুঝবেন কি না জানি না। প্রথমোক্তের মনে কৌতুহল জাগ্রত করা সোজা, আর দ্বিতীয়জনকে সরস করা কঠিন।

যাক গে, বুড়ো বয়সে এমন কবিত্ব জাগেই… মার্জনীয় অপরাধ। আসলে আমি যখন তারকাদের কথা ভাবি আমি কেমন যেন অবাক ও বিস্মিত হয়ে যাই। আমার মনে হয় এত বড় অনন্ত চরাচরে কি এও সম্ভব! কেমন করে হয় এক কোটি ডিগ্রীরও বেশি তাপমাত্রা, যেখানে পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা –২৭৩০ সেন্টিগ্রেড। বলা হয় সারা বিশ্বে এর থেকে কম উত্তাপ কোথাও আর নেই। সারা মহাকাশ জুড়ে এই তাপমাত্রা বিরাজ করছে – লর্ড কেলভিন বললেন। এই তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব নয়, তো সেখানে লক্ষ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রায় নক্ষত্র সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে আরো লক্ষ কোটি তাপমাত্রা। কেমন করে? সূর্যেরই মধ্যে যে ধরণের পারমাণবিক বিস্ফোরণ হচ্ছে, তাতে তার আর আমাদের মাঝে যদি শূন্যস্থান না থাকত, তাহলে কবেই পৃথিবী বিস্ফোরণের ধাক্কায় তাঁর কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে ছিটকে কোন অতল গহনে তলিয়ে যেত। সূর্যের কোন মাধ্যাকর্ষণই তাকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করতে দিত না। ‘ভ্যালা রে নন্দ’!

সারা দুনিয়া জুড়ে রয়েছে গ্যাস। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে। তারা কোন একসময় আস্তে আস্তে কোন এক জায়গায় ঘণীভূত হয়। হয় তো হয়, সে হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু না। গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল যা আছে তাতে এক জায়গায় জড়ো হওয়া বিচিত্র কিছু না। কিন্তু এরপরেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিচিত্র লীলায় ক্রমসংকুচিত হতে হতে তাঁর মধ্যের উত্তাপ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কত বাড়তে থাকে? দশ মিলিয়ান বা এক কোটি ডিগ্রী!!! এটা কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা। কার কেন্দ্রস্থলের? প্রাক–নক্ষত্র বা Protostar – অত্যন্ত ঘণীভূত গ্যাসপুঞ্জ। এই গ্যাসের মধ্যে কি কি থাকে? প্রোটন, যারা ক্রমাগত হাইড্রোজেন তৈরী করে, তাদের চারটে চারটে করে জুড়ে গিয়ে তৈরী করে হিলিয়াম (He)। এইটা কিন্তু পারমাণবিক বিক্রিয়া অর্থাৎ কিনা থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার ব্লু প্রিন্ট ধরেই কিন্তু তৈরী হয় আণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা। এইসব বোমাবাজির ব্যাপার স্যাপার আমার ছোট গাধাটাকে জিজ্ঞাসা করো, যে তোমার সামনে থেকে সরে গিয়ে ফোনে এখন বাতচিত করছে (অবাক হচ্ছো? কী করে বুঝলাম? তুমি এই লেখাটা পড়ার জন্য ছটফট করবে আমি জানি, রেস্টুরেন্টেই বসে পড়বে – এবং এটা তখনই সম্ভব যখন গাধাটা ফোনে কথা বলবে, তাও রেস্টুরেন্টের বাইরে গিয়ে। ওর অত উচ্চমানের কবিত্ববোধ যে নেই, বাবা হয়ে আমার চেয়ে ভালো কে জানে? এর জন্যে পি কে বাসু হওয়ার দরকার পড়ে না), সে এ ব্যাপারে তোমায় বিস্তারিত জানিয়ে দেবে, সেটাও তো অগ্নিকাণ্ডই তো বটে।

তাহলে মোট কথা কি দাঁড়াচ্ছে? একটা চেইন রি-অ্যাকশান। কিভাবে? ব্যাপারটাকে পয়েন্ট করে দেখা যাক।

চিত্র ২ঃ নক্ষত্র তৈরীর ব্লু–প্রিন্ট

১) দুটো প্রোটন (এদেরকে হাইড্রোজেন কেন্দ্রকও বলে) প্রচণ্ড তাপের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় একটা নিউট্রিনো। ফলে প্রোটন জোড়ের একটি প্রোটন পরিণত হচ্ছে নিউট্রনে। এবং এর ফলে হাইড্রোজেন হয়ে যাচ্ছে ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম (H- এর তিনটি আইসোটোপ – প্রোটিয়াম, ডয়টেরিয়াম, ট্রাইটিয়াম – এদের মধ্যে ডয়টেরিয়ামের অক্সাইডকে ভারী জল বলে)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিউট্রিনো কি? নিউট্রিনো হচ্ছে বৈদ্যুতিক চার্জবিহীন, দুর্বল সক্রিয় ক্ষুদ্র পারমাণবিক কণা। ধারণা করা হয়, এই ক্ষুদ্র কণা অশূন্য ভরের কণা। পর্দাথের মধ্য দিয়ে এই কণা প্রায় অবিকৃতভাবে চলাচল করতে পারে। নিউট্রিনো অর্থ হচ্ছে ‘ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ কণা‘। গ্রীক বর্ণ নিউ (ν) দিয়ে একে প্রকাশ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১১–তে গবেষকরা ঘোষণা করেন, নিউট্রিনো আলোক কণার থেকে দ্রুত বেগসম্পন্ন। নিউট্রিনো যদিও ভরহীন হয়, তাহলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী তার গতি হবে আলোর গতির সমান, আর যদি ভর থাকে, তাহলে গতি হবে আলোর গতির চেয়ে কম। কিন্তু অপেরা পরীক্ষণের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে নিউট্রিনোর গতি হল আলোর গতির ১.০০০০২৫ গুণ (০.০০২৫ শতাংশ বেশি)। পরবর্তীতে এই ফলাফল ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

২) এরপর কি হয়? ওই ডয়টেরিয়াম বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে পারে না। ওর সঙ্গে আরো একটা প্রোটন জুড়ে যায় এবং রূপান্তরিত হয় হালকা হিলিয়ামে (He3)। এবং সেই সঙ্গে বেরোতে শুরু করে গামা রশ্মিকণা। মারণান্তক, প্রাণঘাতক ব্রক্ষ্মাস্ত্র’র উদ্দেশ্যই হল এই গামা রশ্মিকে বের করা। পৃথিবীতে হলে প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। নিউক্লিয়ার বম্ব সেই কাজটাই করে (বিস্তারিত জানার জন্য আমার গাধাটাকে প্রশ্ন করো)।

এবার হিলিয়াম সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেওয়া যাক। ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়ের জানসেন ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের একটি সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের জ্যোতির্বলয়ের বর্ণালীতে হিলিয়াম আবিষ্কার করেন। এর কিছুদিন পরেই এটি একটি মৌল হিসেবে চিহ্নিত হয়। ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার এডওয়ার্ড ফ্র্যাংকল্যান্ড এবং স্যার জোসেফ নরম্যান লকইয়ার এটির নাম দেন হিলিয়াম। ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়াম র্যামজি প্রথম পৃথিবীতে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে এটি নিষ্কাশন করেন। তিনি ক্লিভাইট নামের একটি ইউরেনিয়াম ধারক খনিজে হিলিয়াম শনাক্ত করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড দেখান যে আলফা কণা হল হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস। হিলিয়াম অণু একটি পরমাণুবিশিষ্ট। মৌলসমূহের মধ্যে কেবল হাইড্রোজেন এর চেয়ে হালকা। হিলিয়াম –২৭২.২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ২৬ একক বায়ুমণ্ডলীয় চাপেরও বেশি চাপে জমে কঠিন হয়। এটি –২৬৮.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ফুটতে শুরু করে। এর ঘনত্ব ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ও একক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ০.১৬৬৪ গ্রাম/লিটার।

সব গ্যাসের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাসকে তরল করা সবচেয়ে কঠিন। স্বাভাবিক বায়ুচাপে একে কঠিনীভূত করা অসম্ভব। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তরল হিলিয়াম হিমায়ক হিসেবে এবং পরীক্ষণে পরম শূন্যের কাছকাছি তাপমাত্রা উৎপাদনে ও পরিমাপে ব্যবহার করা হয়। তরল হিলিয়ামের উপরের বাষ্প দ্রুত সরিয়ে নিয়ে একে স্বাভাবিক বায়ুচাপে প্রায় পরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় শীতল করা সম্ভব। পরম শূন্যের সামান্য উপরের তাপমাত্রায় হিলিয়াম ২ বা অতিতরল হিলিয়ামে পরিণত হয়। এই অতিতরল হিলিয়ামের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; এর কোন হিমাংক নেই, এবং এর সান্দ্রতা শূন্য। এটি খুব সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র ও ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। হিলিয়াম–৩ নামের ৩ ভরবিশিষ্ট আইসোটোপটির স্ফুটনাঙ্ক সাধারণ হিলিয়ামের চেয়েও নিচে অবস্থিত এবং তরল অবস্থায় অত্যন্ত ভিন্ন রকম আচরণ করে।

হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়াম মহাবিশ্বের সবচেয়ে সহজলভ্য মৌল। কিন্তু পৃথিবীতে এর পরিমাণ অত্যন্ত কম। ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে মিশ্র অবস্থায় একে পাওয়া যায়। অত্যন্ত হালকা বলে নিঃসরণের পর এটি বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করে এবং আর ধরে রাখা যায় না। সমুদ্র সমতলে হিলিয়াম প্রতি মিলিয়নে ৫.৪ অনুপাতে পাওয়া যায়। উচ্চ উচ্চতায় এই পরিমাণ খানিকটা বাড়ে। বায়ুমণ্ডলের প্রতি মিলিয়নে ১টি কণা হিলিয়াম–৩ মৌল। হিলিয়াম অদাহ্য বলে বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাসের বদলে এটি ব্যবহার করা হয়। এর উত্তোলন ক্ষমতা হাইড্রোজেনের ৯২ শতাংশ, তবে এটি হাইড্রোজেন অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী।

৩) এরপর যেটা হয় সেটা হল সংঘর্ষ। হিলিয়ামে হিলিয়ামে। এ যেমন তেমন সংঘর্ষ নয়, এই সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন–বিশিষ্ট ভারী হিলিয়াম বা আলফা কণা সৃষ্টি হয়। যে দুটো বাড়তি প্রোটন রইল তারা ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং সঙ্গে নিয়ে বের হয় বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি। তাহলে ভেবে দ্যাখো এতগুলো আলফা কণার জন্য কি বিপুল পরিমাণই না শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে! এবং এই শক্তি থেকেই তাপ ও আলো বের হচ্ছে। যাকে বলে গিয়ে আগুন। আমাদের এই বিশ্বের সর্বপ্রথম অগ্নিকাণ্ড কি জানো? বিগ ব্যাং। যে অগ্নিপথ আমাদের বর্তমানে মানব সম্প্রদায়ের জন্ম এবং অগ্রগতির পথ খুলে দিয়েছে।

আলফা কণা সম্পর্কে আরোও কিছু ধারণা দিয়ে এইখানেই তারার জন্মপর্যায় শেষ করব। এই আলফা কণার গতিবেগ আলোর বেগের ১০ ভাগ। এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ। কোন নিউক্লিয়াস থেকে যদি একটা আলফা কণা বের হয়ে আসে তাহলে সেই পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা কমবে দুই ঘর, নিউক্লিওন সংখ্যা কমবে চার ঘর। একটা নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে যখন একটা আলফা কণা বের হয়ে আসে তখন তার যথেষ্ট শক্তি থাকে এবং সেটা বাতাসকে তীব্রভাবে আয়নিত করতে পারে। অর্থাৎ এটা যখন বাতাসের ভিতর দিয়ে যায় তখন বাতাসের অণু–পরমাণুর সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষে সেগুলো আয়নিত করতে পারে। আলফা কণার গতিপথ হয় সরলরেখার মতো – সোজাসুজি এগিয়ে যায়। তবে আলফা কণা যেহেতু হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস, তাই এটা পদার্থের ভেতর দিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না – থামিয়ে দেয়া সহজ। কোথাও আঘাত করলে ভেঙ্গে অনেক ক্ষতি করলেও আলফা কণা বেশি দূর যাবার আগেই থেমে যায়। আলফা কণা যাবার সময় অনেক ইলেকট্রন এবং আয়ন তৈরি করে, সেগুলো নানাভাবে নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের অনেক উন্নতি হওয়ায় এই ধরনের আলফা কণার উপস্থিতি বের করা আরো সহজ হয়ে গেছে।

চিত্র ৩ঃ নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তন

যে কোন তারার অস্তিত্ব বা সুস্থিতি নির্ভর করে তার নিজস্ব অভিকেন্দ্রিক চাপ ও তার কেন্দ্রজাত তাপশক্তির বহুর্মুখী চাপের ভারসাম্যের ওপরে।

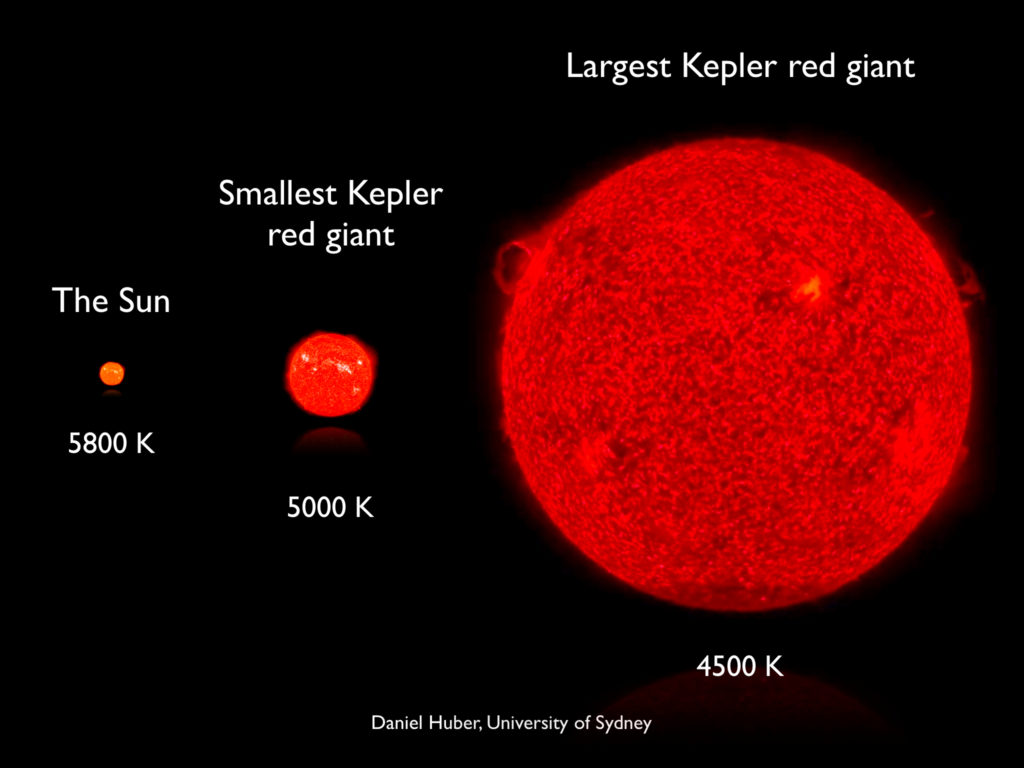

এরপর? তারকার মধ্যস্থিত এই হিলিয়াম কিন্তু জ্বালানীরূপে কাজ করে। আস্তে আস্তে যত হিলিয়ামের পরিমাণ কমে আসে, বিকিরিত শক্তির পরিমাণও কমে আসতে থাকে। যে তাপশক্তি এতদিন বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করছিল, সেই চাপ কমে আসতে থাকে, বাড়তে থাকে কেন্দ্রাভিমুখী মহাকর্ষীয় বল। তার ফলে বাইরের স্তর ভিতরের দিকে যেন চেপে বসে যেতে শুরু করে। সঙ্কোচন হবার ফলে তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে। ফলে ভেতরের হাইড্রোজেন আবার হিলিয়ামে পরিণত হয়ে শক্তি উৎপাদন করতে থাকে। আর সেই বহির্মুখী শক্তির চাপে তারাটির বাইরের স্তরগুলো আবার ফুলে ওঠে, এবং তারাটি পরিণত হয় লাল দানব বা রেড জায়ান্ট স্টারে। আমাদের সূর্য কিন্তু ভবিষ্যতে লাল দানব হবে।

চিত্র ৪ঃ রকমারি লাল তারা

বুঝতেই পারছ তারার বিবর্তনের একদম শেষের দিকে এমন দশার সৃষ্টি হয়। এসব তারার বহিরাংশটি অনেক স্ফীত হয়ে ওঠায় তারার ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায় এবং সে কারণে দীপন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, অন্যদিকে এদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা বেশ কমে যায়, সাধারণত ৫০০০ কেলভিন বা তার চেয়েও কম। লাল দানবরা দেখতে হলুদাভ কমলা রঙের থেকে শুরু করে লাল পর্যন্ত হতে পারে। রাতের আকাশে দৃশ্যমান সুপরিচিত লোহিত দানবদের মধ্যে রয়েছে রোহিণী (Aldebaran), স্বাতী (Arcturus) এবং গ্রামা ক্রুকিস (Gamma Crucis)। বৃহৎ জ্যেষ্ঠা (Antares) এবং আর্দ্রা (Betelgeuse) আসলে লোহিত মহাদানব।

এরপর সঙ্কোচন হতেই থাকে… হতেই থাকে…। তারাটির কেন্দ্রে যখন উত্তাপ হয়ে দাঁড়ায় দশ কোটি ডিগ্রির মতন, তখন কেন্দ্রে থাকে জমাট হিলিয়ামের তালটিই হয়ে ওঠে মুখ্য জ্বালানি। প্রচণ্ড তাপে চারটে করে হিলিয়াম জুড়ে গিয়ে এই পর্যায়ে প্রথম সৃষ্টি হয় কার্বনের। এই কার্বনের প্রত্যেকটির ভর ১২। আমাদের সবথেকে চেনা এবং সবথেকে প্রয়োজনীয় মৌল। এই তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়াটিকে বলা হয় ত্রি–আলফা বিক্রিয়া (Triple Alpha Process)। এই বিক্রিয়া কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণও অনেক কম। ফলে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাওয়া তারাটির বাইরের স্তরগুলো আবার বলাই বাহুল্য, ভেতরের দিকে ধ্বসে পড়তে থাকে। এই সময়ে সংকোচনজনিত তাপ বৃদ্ধির ফলে তারাটি বারবার ফুলে উঠতে থাকে।

যে সমস্ত তারাদের ভর মাঝামাঝি রকমের, এই সমস্ত মধ্যভরের তারাদের ইতিকথা কার্যত এইখানেই শেষ। কারণ কার্বনগঠিত কেন্দ্রককে আর জ্বালানীতে পরিণত করা যায় না। কারণ সেই পরিমাণ অভিকর্ষ বল এই সমস্ত তারাদের থাকে না। এই সময় যেটা হয়, তা হল ক্রমাগত তাপশক্তি নিষ্কাষিত এবং নিঃশেষিত হতে হতে তারাটি আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তারার রঙ বদলাতে থাকে। সাদা বা নীলাভ তারায় পরিনত হয়। আরোও ছোট্ট হয় এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে অবিরত বিকিরণের ফলে আস্তে আস্তে ক্ষীণদীপ্তি হয়ে পড়ে। এদেরকে আমরা শ্বেত বামন তারা বলি।

চিত্র ৫ঃ শ্বেত বামন তারা

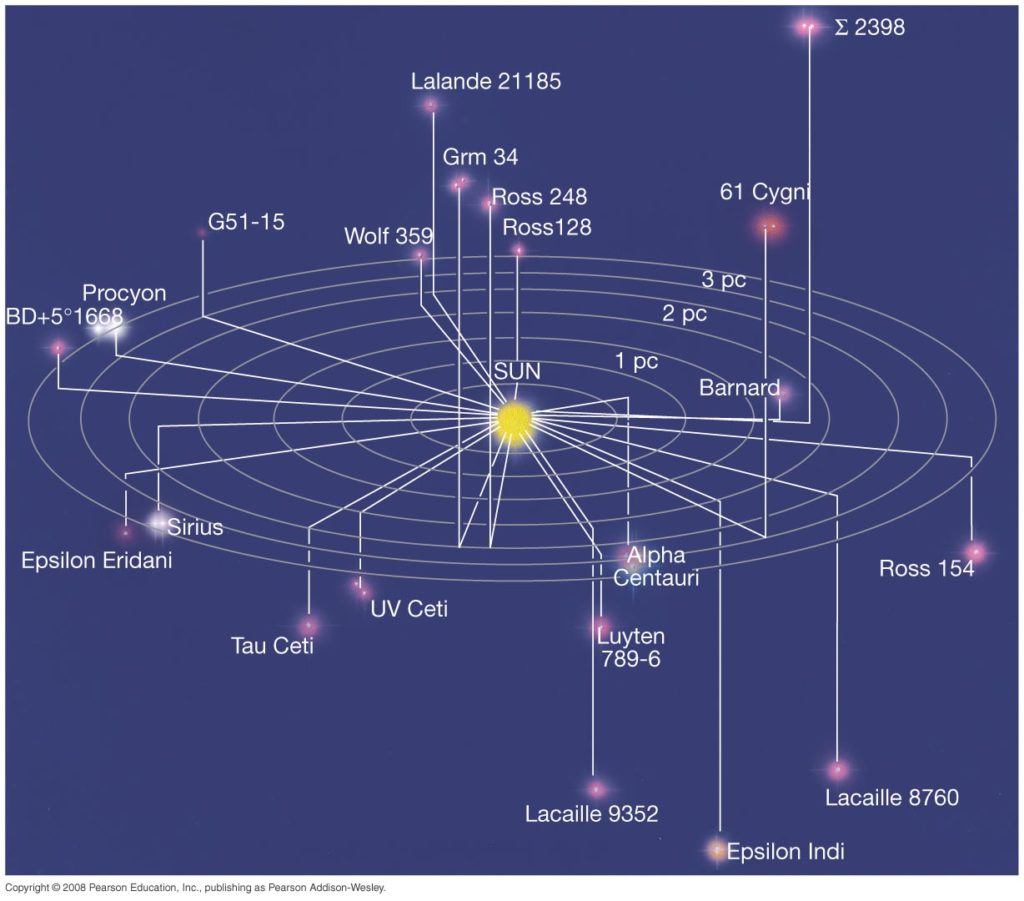

শ্বেত বামন (ইংরেজি ভাষায়: White dwarf) মূলত ইলেকট্রন–অপজাত পদার্থ দিয়ে গঠিত। এ কারণে একে অপজাত বামন–ও বলা হয়। এদের ভর সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় হলেও আকার তুলনীয় পৃথিবীর সঙ্গে, অর্থাৎ এদের ঘনত্ব অনেক বেশি। উজ্জ্বলতা খুব কম যা তাদের জমিয়ে রাখা তাপ শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে রিসার্চ কনসোর্টিয়াম অন নেয়ারবাই স্টারস–এর সদস্যরা সূর্যের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত ১০০টি তারার মধ্যে ৮টি শ্বেত বামন তারা খুঁজে পান। এই তারাগুলোর অস্বাভাবিক ক্ষীয়মানতা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন হেনরি নরিস রাসেল, এডওয়ার্ড চার্লস পিকারিং এবং উইলিয়ামিনা ফ্লেমিং, ১৯১০ সালে। ১৯২২ সালে ইংরেজি white dwarf নামটি চয়ন করেছিলেন ডেনীয়–মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী Willem Jacob Luyten।

শ্বেত বামন গঠিত হওয়ার সময় অনেকটাই উত্তপ্ত থাকে। কিন্তু যেহেতু এর শক্তির কোন উৎস নেই, তাই জমে থাকা তাপশক্তি বিকিরণ করে ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, এর বিকিরণ, যার বর্ণ ও তাপমাত্রা প্রথমে অনেক বেশি থাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে এবং লাভ হতে থাকবে। অনেক সময় পর শ্বেত বামনের তাপমাত্রা এত কমে যাবে যে সে আর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করতে পারবে না এবং তথাপি একটি শীতল কৃষ্ণ বামনে পরিণত হবে। অবশ্য কোন শ্বেত বামনের বয়সই যেহেতু মহাবিশ্বের বয়সের (প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর) চেয়ে বেশি হতে পারে না সেহেতু সবচেয়ে পুরনো শ্বেত বামনগুলোও সাধারণত কয়েক হাজার কেলভিন তাপমাত্রায় বিকিরণ করে এবং ধারণা করা হয় এখন পর্যন্ত কোন কৃষ্ণ বামন গঠিত হয়নি।

আমরা কিন্তু তারাদের একদম একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সঙ্কোচমান বামন তারাটির কেন্দ্র ঘিরে আকস্মিক বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে। ফলে তারাটির বাইরের স্তরের কিছু অংশ মহাশূন্যে ছিটকে যায়। আর বাকিটা গ্যাসস্রোত হিসাবে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার তারাটির মাধ্যাকর্ষনের টানে তাঁর চারিদিকে বলয়ের সৃষ্টি করে। এদেরকেই প্ল্যানেটারি নেব্যুলা বা গ্রহ নীহারিকা বলে।

গ্রহ নীহারিকা এক বিশেষ ধরনের গ্যাসীয় নীহারিকা। এইসব তারার ভর কম, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে যেসব তারার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের কম তারা জীবনের অন্তিম দশায় শ্বেত বামন তারায় পরিণত হয়। শ্বেত বামন তারা হওয়ার ঠিক আগে তারাটি লোহিত দানব হিসেবে থাকে। এই লোহিত দানব তারাই তার বহির্ভাগ মহাকাশে নিক্ষেপ করে, আর অন্তর্ভাগ সংকুচিত হয়ে শ্বেত বামন গঠন করে। মহাকাশে নিক্ষিপ্ত ঐ গ্যাসই গ্রহ নীহারিকা গঠন করে।

নীহারিকার কেন্দ্রীয় শ্বেত বামন যে অতিবেগুনি রশ্মি নিঃসরণ করে তার প্রভাবে বহির্ভাগের গ্যাসগুলো আয়নিত হয়। এই আয়নগুলো যখন তাদের হারানো ইলেকট্রনগুলো ফিরে পায় তখন ফোটন নির্গত হয়। নিসৃত ফোটনের কারণেই নীহারিকা প্রজ্জ্বলিত হয়।

চিত্র ৬ঃ নীহারিকা

গ্রহ নীহারিকা পর্যবেক্ষণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যমে অনেক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। তাই এদেরকে অধ্যয়ন করে ছায়াপথের রাসায়নিক গঠন ও বিবর্তন বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া অন্যান্য ছায়াপথগুলোতে গ্রহ নীহারিকা উজ্জ্বলতম বস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুতরাং অন্য ছায়াপথের তথ্য লাভের ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

এরপরে যেটুকু জ্বালানী বাকি থাকে তা নিঃশ্বেষ হয়। প্রচণ্ড আকর্ষণ বলের প্রভাবে অবশেষে তৈরী হয় ব্ল্যাক হোল।

কিন্তু সে গল্প অন্যদিন। আর তাছাড়া অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কও নেই বলে এই জায়গায় এসে আমরা থেমে যাব। বইগুলো এর সঙ্গে দিলাম। একবার চোখ বুলিয়ে নিও।

যে কোন মানুষেরই উচিৎ তাঁর সহজাত সীমাহীন কৌতুহলকে জাগ্রত করে এগিয়ে চলা। তোমার মধ্যে তা আছে। দেখো, যেন কোনরকম সংসারের ঘাত–প্রতিঘাতে তা নষ্ট না হয়ে যায়। তাহলে সমূহ বিপত্তি।

ভাল থেকো। দেখা হলে আরোও অনেক কথা এ নিয়ে আলোচনা করব।

চিত্র ৭ঃ প্রতিবেশী অগ্নি উৎসস্থলেরা…

।। ৫গ ।।

কিভাবে যে সময় চলে গেল, হুঁশ নেই যুবতীটির। পড়া শেষ হলে দেখল সামনে খাবার রাখা। আর যুবকটি চুপ করে তার সামনে বসে অপেক্ষা করছে।

মেয়েটি যখন খামে কাগজ ঢুকিয়ে রাখছে তখন ছেলেটি ফোন পাশে রেখে তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। মেয়েটি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, “আণবিক বোমা কি করে তৈরী করে?”

(ক্রমশ)

[সব চরিত্র কাল্পনিক]

Tags: দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, প্রবন্ধ, সুমন দাস

তথ্য সমৃদ্ধ রচনা। কিন্তু দুটো যায়গায় ত্রুটি চোখে পড়ল –

১) লেখা হয়েছে – “এদের মধ্যে ডয়টেরিয়ামকে ভারী জল বলে”। কথাটা ঠিক নয়। ডয়টেরিয়াম (D2) হাইড্রোজেনের আইসোটোপ – ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বা D2O হচ্ছে ভারী জল যেমন সাধারণ জল H2O।

২) লেখা হয়েছে – “আমাদের সূর্য কিন্তু লাল দানব”। সূর্যের এখন মধ্য বয়স – লাল দানব পর্যায়ে পৌঁছতে সূর্যের এখনও ৫০০ কোটি বছর। সূর্য যখন লাল দানব পর্যায়ে পৌঁছবে তখন তার আকৃতি এতটা বড় হবে যে মঙ্গলের কক্ষপথ ছুঁয়ে ফেলবে। বুধ, শুক্র আর পৃথিবী সূর্যের গহ্বরে চলে যাবে।

নোভা, সুপারনোভা, শ্বেত বামন, নিউট্রন তারা, ব্ল্যাক হোল, চন্দ্রশেখর মাত্রা এগুলো আরও একটু বিশদ ভাবে সহজ করে বললে ভাল হয়।

আপনি ঠিকই বলেছেন। দুটোই আমার তরফ থেকে ভুল স্বীকার করছি। বাক্যদুটি হবে,

১। “এদের মধ্যে ডয়টেরিয়ামের অক্সাইডকে ভারী জল বলে”

২। “আমাদের সূর্য কিন্তু ভবিষ্যতে লাল দানব হবে”

লেখার সময় এই দুটো টাইপ করতে ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বাকিগুলো বিশদ ভাবে বলতে গেলে প্রবন্ধ আরোও বড় হয়ে যেত শুধু নয়, আমরা আমাদের মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যেতাম। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে যদি কিছু লিখি তাহলে এ নিয়ে বিষদে আলোচনা করা যাবে। পরের পর্বে ‘অগ্নিপথ’ অন্য পথে বাঁক নেবে…

তবে কল্পবিশ্বের প্রথম পর্বে আমার লেখা ‘এ অনন্ত চরাচরে’ নামক প্রবন্ধে এ নিয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছিলাম। আর্কাইভে পিডিএফ পেয়ে যাবেন।

আমি তোমার ‘এ অনন্ত চরাচরে’ – লেখাটা পড়লাম। অনেক দিন পর আমার মনের মতন একটা লেখা পড়লাম। খুবই ভাল। তোমার ছবি দেখে মনে হয় তুমি আমার পুত্রবৎ। তুমি আরও এরকম লেখো। আমি যখন কলকাতায় থাকতাম – Sky Watchers’ Association এর Voyager বলে Newsletter এর সম্পাদক ছিলাম – সেখানে অনেক লিখতে হত। আমার সাধারণতঃ কসমোলজি – বিগ ব্যাং, Dark Matter, Dark Energy, CMBR, Exoplanets, Higg’s Boson এসব নিয়ে বেশ কিছু published article ও Unpublished write up আছে – তবে ইংরাজিতে। ওগুলো বাংলায় সহজ করে লিখলে কেমন হয়?

দুঃখিত আপনার কথার উত্তর দিতে আমার অনেক দেরী হল। আমি অনেক ভাগ্যবান যে এরকম একজন মানুষের সাথে কথা বলতে পারছি। আমার লেখা আপনার ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল। আপনার লেখাগুলো পড়ার ইচ্ছা আছে। কোনভাবে পাঠানো যেতে পারে কি? আমার মেল আই ডি’টা দিলাম:

sumanasya@gmail.com

আপনার লেখাগুলো বাংলায় অনুবাদ হলে তো খুবই ভাল হয়। এই গ্রুপের সম্পাদকের সাথে একবার কথা বলে দেখতে পারেন। ধারাবাহিকভাবে বেরোলে আমরা উপকৃত হব। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।