সন্দীপ রায়ের সঙ্গে বাস্তবের এক কল্প-আড্ডা

লেখক: সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)

আড্ডার সময় আর স্থানঃ ১৪ ই আগষ্ট, ২০১৭, ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড (রায়বাড়ি)

কল্পবিশ্বের তরফে সাক্ষাৎকারেঃ বিশ্বদীপ দে, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি গোস্বামী আর সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কল্পলোকের সীমাহীন প্রান্তরে গিয়ে দেখি দূর থেকে মানিক রাজার সেই রেল গাড়ির হুইশল্টা ভেসে আসছে। দূর থেকে রুমাল নাড়ছেন সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আমাদের আকৈশোরের সব হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালারা। এই বাংলার ‘জগত পারাবারের তীরে’ শিশুরা ওই পরিবারের স্নেহের ছায়ার তলায় বহুদিন ধরেই বেড়ে উঠেছে পরম আদরে। আমরা কল্পবিশ্বের এই বুড়ো খোকারা একদিন চলে গেলাম ওই হিং টিং ছট কল্পলোকের দোরে। ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড, অধুনা ‘সত্যজিৎ রায় ধরণী’। আমাদের সেই একই স্নেহে প্রশ্রয় দিয়ে আড্ডা জমালেন সেই রেনেসাঁ পরিবারের যোগ্য প্রতিনিধি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। সেই আড্ডার পরিসরে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে উঠে এল নানা কথা। কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি এই ধারাটা কিভাবে সাহিত্য, সিনেমার হাত ধরে গত প্রায় ১০০ বছরে আরো নানভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সেই ইতিহাসের নানা ছবি উঠে এল সন্দীপ বাবুর স্মৃতির ঝাঁপি থেকে। ফেরার সময় বুঝলাম যে ইতিমধ্যে এক বিনিসুতোর বাঁধন তৈরি হয়ে গেছে ওনার সঙ্গে কল্পবিশ্ব পরিবারের। আজ সেই আটপৌরে আলাপচারিতার কথা শোনাব আপনাদের ঠিক তেমনিভাবে …

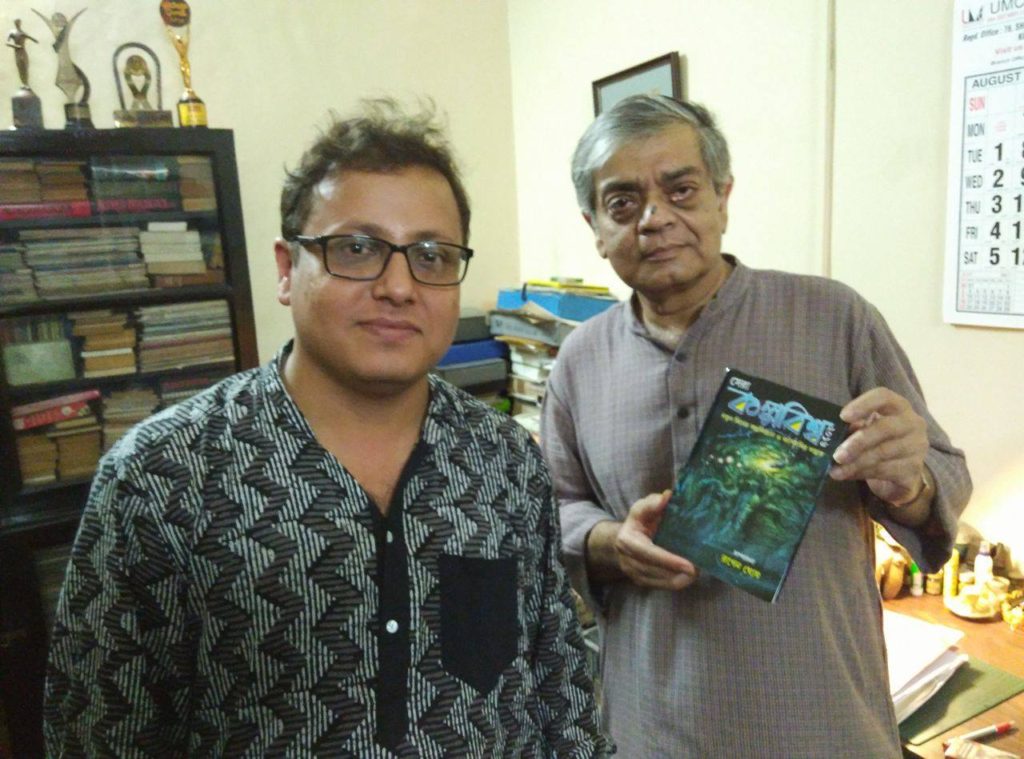

সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কল্পবিশ্বের পক্ষ থেকে বাঁদিক থেকে যথাক্রমে সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বদীপ দে এবং সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

কল্পবিশ্ব – এই বাড়ি এই ঘরগুলো আমাদের ছোটবেলার সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি যাকে ‘স্যাঙ্কটাম স্যাঙ্কটোরাম’ ও বলতে পারি।

সন্দীপ রায় – (হেসে) সেটা অবশ্য বাবার ঘরটা বলতে পারো। এই ঘরে অত কিছু নেই।

কল্পবিশ্ব – শুধু আপনার বাবার ঘরই না। আপনাকে বাংলার একটা বড়ো রেনেসাঁ ধারার চতুর্থ পুরুষ বলতে পারি। সেই সূত্রেই বলছি যে, উপেন্দ্রকিশোরের রায়চৌধুরীর আমলে সেই সময়কার যে ‘সন্দেশ’ তাতেও দেখছি যে নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বের হচ্ছে। এছাড়া নানারকম ছবি, প্রথম মাইক্রোস্কোপের ছবি ছাপা আবার পেনরোজ অ্যানুয়াল এ উনি হাফটোন নিয়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখছেন। আমার মনে আছে খুব ছোটবেলা সুকুমার রচনাবলী থেকে ‘জানোয়ার ইঞ্জিনিয়ার’ প্রবন্ধটা পড়ে একটা অদ্ভুৎ উন্মাদনা হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। ওই প্রবন্ধটা বিভারকে নিয়ে ছিল যেটা সন্দেশে বেরিয়েছিল আসলে। আসলে ছোটদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা তৈরির ক্ষেত্রে সন্দেশের একটা অবিসংবাদী ভূমিকা ছিল। সেই অবস্থাটা এখন মানে আপনার কি মনে হয় ধরুন বাংলার ক্ষেত্রেই বলছি শুধু কল্পবিজ্ঞান চর্চাই নয় সামগ্রিক বিজ্ঞানের লেখালেখির ক্ষেত্রে …

সন্দীপ রায় – আমি জানি না। এখন আমরা যা পড়ি, মুস্কিল হচ্ছে মানে একসময় যা লেখা হয়েছিল সেই তুলনায় একটু ইনফিরিয়র বলে আমার মনে হয়। কারণ, এখন তো বেশি জিনিসটা হয়ে গেছে না। একটা সব জেনে যাওয়ার ব্যাপার এসে গেছে। ওই ইনোসেন্সটা চলে গেছে। পুরো জিনিসটা এতো হাতের মধ্যে চলে এসেছে যে তাইজন্য লেখাটাও একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে লেখার বাঁধুনিটা। দেখো, মানে আমি বলেই বলছি মানে শঙ্কুর মতো লেখা কিন্তু আর হচ্ছে না। সেরকম আর যা কিছু সাইন্স ফিকশন্ বাবা লিখেছিলেন তেমন কিন্তু আর লেখা হচ্ছে না।

কল্পবিশ্ব – তারপর ধরুন ‘আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু’ বা ‘ময়ূরকণ্ঠী জেলি’ র মতো সিরিয়াস কল্পবিজ্ঞানও আর পাচ্ছি না আমরা।

সন্দীপ রায় – না সেটাও হচ্ছে না আর যেটা হচ্ছে যে বড্ডো বেশী টেকনিক্যাল কচকচি এসে যাচ্ছে। বেশী জানার ফলে যেটা হচ্ছে যে সব জিনিস একসঙ্গে এসে গিয়ে তথ্যের ভারে সেটা আর গল্প থাকছে না। সেই মজাটাই চলে গেছে অনেকটা। একটা গল্প পড়ে তার যে রেশ থাকবে অনেকদিন ধরে সেই ব্যাপারটার বড়োই অভাব।

কল্পবিশ্ব – সন্দেশ পত্রিকায় কল্পবিজ্ঞান নিয়ে আবার নতুন করে কিছু ভাবছেন?

সন্দীপ রায় – কল্পবিজ্ঞান নিয়ে আমরা তো চাই লেখা হোক। কিন্তু সেরকম লেখা তো পাচ্ছি না। ছোটদের লেখার মান আসলে এখন অনেকটা কম। কেউ বুঝতে পারছে না হাতড়ে বেড়াচ্ছে মানে এই জেনারেশন যে কোনটা নেবে। কিছু ভালো লেখা অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু সংখ্যায় কম।

কল্পবিশ্ব – বাংলায় টিভির জন্য সাইন্স–ফিকশন নিয়ে আপনি বানিয়েছিলেন ‘ময়ূরকণ্ঠী জেলি’।

সন্দীপ রায় – এছাড়া হিন্দিতে সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস্ এ ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ ও করেছিলাম। সেটা তখনকার দিনে যতোটা পারা যায় আমরা করেছিলাম।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা ওগুলো কি আর দেখা যায়?

সন্দীপ রায় – ওগুলো আর নেই।

কল্পবিশ্ব – বাংলাগুলো তো বার করেছে অ্যাঞ্জেল ভিডিও।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ সেগুলো বেরিয়েছে কিন্তু হিন্দিগুলো আর নেই। আমার নিজের মনে হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর পাওয়া যাবে না।

কল্পবিশ্ব – এই যে কাজটা আপনি করেছিলেন প্রথম তেমন কিছু করার ইচ্ছে আছে মানে যেমন ধরুন শঙ্কু … ?

সন্দীপ রায় – শঙ্কু নিয়ে তো অবশ্যই ইচ্ছে আছে আর শঙ্কু নিয়ে আমাদের অফারও আছে। তার আগে কাজ হবে শঙ্কুগুলোকে খুব ভালো করে পড়া আর দেখা যে লজিস্টিক্যালি কোনটা করা যায়।

সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কল্পবিশ্বের পক্ষ থেকে বাঁদিক থেকে যথাক্রমে ঋদ্ধি গোস্বামী, বিশ্বদীপ দে এবং সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

কল্পবিশ্ব – আপনার নিজের কোনটা পছন্দ?

সন্দীপ রায় – আমার অনেকগুলো পছন্দ (হেসে উঠে আর আমরাও সেই হাসিতে সমস্বরে যোগ দিই) । মুস্কিল হচ্ছে সেখানেই যে এটা কোনও এক জায়গায় গিয়ে লক্ করতে হবে।

কল্পবিশ্ব – সিনেমার ক্ষেত্রে ছোটগল্পগুলো নিশ্চয়ই হয়তো বাদ দিয়ে বড়ো উপন্যাস বাছা শ্রেয়।

সন্দীপ রায় – দেখো শঙ্কু কোনো মিডিয়মে হয়নি তাই আমার ইচ্ছে যদি শঙ্কু প্রথম কোথাও হয় তো ওটা একটা ব্লকবাস্টার মাপের হোক। যাকে বলে ‘উইথ আ ব্যাং’।

কল্পবিশ্ব – ফেলুদার মতো এই ক্ষেত্রে তো কোন প্রিডিশেসর নেই।

সন্দীপ রায় – ঠিক, কোন বেঞ্চমার্ক নেই সেই অর্থে।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা শঙ্কুর একটা গল্প নিয়ে কি পূর্ণ দৈঘ্যের ছবি সম্ভব?

সন্দীপ রায় – একটা গল্প মানে পরের দিকের গল্পগুলো নিয়ে সম্ভব।

কল্পবিশ্ব – ‘একশৃঙ্গ অভিযান’ তো বেশ বড়ো।

সন্দীপ রায় – ঠিক ‘একশৃঙ্গ অভিযান’ এর মতো অতো বড়ো গল্প তো বিশেষ নেই। কিন্তু একটা পয়েন্টের পর এই গল্পটাকে ধরতে পারা বেশ শক্ত। বিশেষ ক্লাইম্যাক্সটা তো অসম্ভব কঠিন।

কল্পবিশ্ব – পুরোটাই গ্রাফিক্সের ওপর …

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ পুরোই ভি.এফ.এক্স এর ওপর। আমি অবশ্যই চাই না যে প্রথম শঙ্কু হোক ইনফিরিয়র গ্রাফিক্স–এ। কিন্তু শঙ্কু তো আবার শুধু ভি.এফ.এক্স নয় তার মধ্যে অদ্ভুৎ একটা মানবিক দিক রয়েছে।

কল্পবিশ্ব – এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আপনি কাকে নিয়ে ভাবছেন?

সন্দীপ রায় – শঙ্কু চরিত্রে আমার নিজের খুব পছন্দের শিল্পী হচ্ছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। তবে আমাদের এটাও দেখতে হবে যে শঙ্কু নিজে খুব একটা লম্বা চওড়া নয়, একটু ছোটখাটোই এবং যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট প্রথমতঃ যে তাকে বাঙালী হতেই হবে। এটা আমার খুব ইচ্ছে আর ছবির প্রথম দশ–পনেরো মিনিট তো গিরিডিতেই কাটছে তারপরে বাইরে চলে যাচ্ছে। আর শুধু বাঙালীই নয় তাকে খুব ভালো ইংরেজীও বলতে হবে।

কল্পবিশ্ব – শঙ্কু কি আপনি বাইলিঙ্গুয়াল করার কথা ভাবছেন?

সন্দীপ রায় – বাইলিঙ্গুয়াল মানে কি জানো ওটা গোড়ার দিকে বাংলাতেই হবে। গিরিডির অংশটা ন্যাচারালি, ওখানে তো বাংলা ছাড়া গতি নেই। সেটা বাংলাতে হবে ইংরেজী সাব–টাইটেল থাকবে। কিন্তু একবার বাইরে চলে গেলে সেটা পুরো ইংরেজীতেই হবে কারণ সন্ডার্স বা ক্রোল এদের সঙ্গে বাংলায় কথা হলে সেটা তো সাংঘাতিক যাত্রা হয়ে যাবে (সবাই হেসে ওঠে)। তাহলে আবার এটাও ভেবে দেখতে যে সেটা বাইরের জন্যে ঠিক আছে মানে অন্যান্য প্রদেশ বা বিদেশের জন্য কিন্তু আমি চাই এখানেও ছড়াক শঙ্কু শুধু লিমিটেড রিলিজ হবে কেন? যে কারণে আমরা একটা প্ল্যান করছি যে একটা ডাবিং করে একটু আউটস্কার্টস এর জন্য। ধরো শহর আর মফঃসলের পার্থক্য তো খুবই ভেগ হয়ে গেছে। কাজেই এখানে মাল্টিপ্লেক্সে ধরো ইংরেজী ভার্সানটা চলল আর বাইরে একটা বাংলা ডাবড্ ভার্সান চলল। একটু শহরতলিতে।

কল্পবিশ্ব – গুপী গাইন ও তো সাব–টাইটেল এ রিলিজ করেছিল।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ গ্লোবে একটা ওই রকম প্রিন্ট রিলিজ করেছিল।

কল্পবিশ্ব – শঙ্কু গল্পের ক্ষেত্রে কি ভীষন তার প্রভাব এই প্রজন্মের মধ্যেও তা বলতে পারি। আমার ছ বছরের মেয়েকে জাদুকর চী–চীং এর গল্পটা শোনাতে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল। এমনিতে কিন্তু সে যথেষ্ট ভয় পায় টিকটিকি।

সন্দীপ রায় – ঠিকই। এই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই বিস্ময়টাই আমায় টানে এটা নিয়ে কাজ করতে।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা শঙ্কুর ক্ষেত্রে প্রথমে যে নস্যাস্ত্র ব্যবহার করছে সেই পরে অ্যানাইহিলিন পিস্তল ব্যবহার করছে। এই যে চেঞ্জটা আসছে সেটা কি উনি …

সন্দীপ রায় – খুব ডেলিবারেটলি করেছেন। কারণ প্রথমতঃ উনি ফেলুদা লেখার সময়েও সিরিজের কথা ভাবেন নি, ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী লেখার সময়েও একেবারেই চিন্তা করেন নি সেই কথা। ফেলুদাতে তো অবভিয়াসলি শার্লক হোমসের একটা ব্যাপার এসেই যাচ্ছে, আর ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী’তে হেসোরাম হুঁশিয়ার চলে আসছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চলে আসছে।

কল্পবিশ্ব – তারপর নিধিরাম পাটকেলও কিছুটা …

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ নিধিরাম পাটকেলও কিছুটা তো আসছেই। এখন সেই ডায়েরীটা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কল্পবিশ্ব – হ্যাঁ পিঁপড়ে খেয়ে ফেলেছে।

সন্দীপ রায় – (হেসে উঠে) এখন এটা ফেলুদার মতো অতোটা ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি না করলেও ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী ছোটদের মধ্যে দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছিল আর বড়োরাও ভীষণভাবে পড়েছিল। যে কারণে ফেলুদার ক্ষেত্রেও যা, শঙ্কুর ক্ষেত্রেও তাই। উনি পরে সেটা ভাবলেন যে এটা একটা সিরিজ করা উচিৎ। আর আমার মনে হয় দ্বিতীয় গল্প থেকেই শঙ্কু সিরিয়াস হয়ে যায়।

কল্পবিশ্ব – হ্যাঁ সেটার উল্লেখও ছিল যে বাকী ডায়েরীগুলো পাওয়া গেছে …

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ গিরিডির ল্যাবরেটরিতে ঘুরে এসে ওগুলো পাওয়া গেছে। বাধ্য হয়ে একটা কনকক্ট করতে হয়। তারপর থেকেই বাবা দেখলেন যে এই মেজাজটা আর বেশীদিন চালানো যাবে না। বোধহয় তাই ভেবেছিলেন আজ তো আর জানার কোন উপায় নেই। মানে এই যে একটু খামখেয়ালিপনা একটু সিরিও কমিক ব্যাপারটা, এটা বেশীদিন চালানো যাবে না। কারণ অনেক সিরিয়াস জিনিস তখন এসেছিল বাবার মাথায়। উনি তো অসংখ্য সাইন্স ফিকশন পড়তেন। মা ডিটেকটিভ ফিকশনের ভক্ত ছিলেন, বাবা সাইন্স ফিকশনের। মানে অ্যাসিমভ থেকে শুরু করে উইন্ড্যাম, ব্র্যাডবেরি আরো নানা লেখকের। আর ব্র্যাডবেরি তো অনুবাদ করেইছেন। আর্থার সি ক্লার্কের সঙ্গে তো জানোই যে রীতিমতো বন্ধুত্ব ছিল আর রে ব্র্যাডবেরির সঙ্গেও চিঠি লেখালেখি চলেছি সেই চিঠি আমি পেয়েওছি সেটা অপু ট্রিলোজি সংক্রান্ত।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা ২০০১ আ স্পেস ওডেসি যখন শেপার্টন ষ্টুডিওতে শ্যুটিং হচ্ছিল তখন তো উনি আর্থার সি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

সন্দীপ রায় – তখন উনি গেছিলেন। আর্থার ক্লার্কের সঙ্গে আগেই চিঠি লেখালেখি চলেছিল আর উনি বলেছিলেন আমরা এখন এখানে শ্যুটিং করছি আর আমায় একটু ক্যুব্রিক–এর পার্মিশন নিতে হবে কারণ ক্যুব্রিক কাউকে ঢুকতে দিতে চান না সেটে। ক্যুব্রিক এর প্রায় সব ছবিই ক্লোজ সেট হয় মানে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না। ক্যুব্রিক আবার দেখা গেল বাবার ছবি দেখেছেন আর বাবার গুণমুগ্ধ। তিনি বললেন যে তোমাকে আমি অ্যালাউ করব কিন্তু দয়া করে ক্যামেরা নিয়ে এসো না সঙ্গে। কিন্তু বাবা ক্যামেরা নিয়ে গেছিলেন কিন্তু সেটের কোন ছবি তোলেন নি শুধু ক্যুব্রিকের অফিসে ওঁর একটা ছবি তোলেন। আর সেই শ্যুটিং দেখে মানে ইম্প্রেসিভ একটা ব্যাপার হল যেটা বাবার লেখাতেও আছে।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা অবতার বা এলিয়েন নিয়ে একটু জানতে চাই।

সন্দীপ রায় – অবতার নিয়ে তো অসংখ্য লেখা আছে। আমরাও একটা বড়ো কাজ করতে চাই এ নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে পুরোনো চিঠিপত্র, লেখালেখি এসব নিয়ে ঘাঁটছি। বাবার তো একটা খুব প্রামান্য লেখাই আছে এ নিয়ে ‘অর্ডিলস্ অফ্ দ্য এলিয়েন’ বলে।

কল্পবিশ্ব – আপনার সেই সময় কি রকম রি–অ্যাকশন্ হয়েছিল?

সন্দীপ রায় – তখন তো আমি খুব ছোট কিন্তু একটা এক্সাইটমেন্ট হয়েছিল যে একটা সাইন্স–ফিকশন হতে চলেছে। কারণ তখন ইতিমধ্যেই আমরা ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’, ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী’ পড়ে ফেলেছি। আর যদিও পঞ্চাশ দশককেই আমরা আমেরিকার সাইন্স–ফিকশন সিনেমার স্বর্ণযুগ বলি কিন্তু পঞ্চাশ দশকে আমি আর কি করে দেখব বলো? তাই সেই সময় বাবার স্ক্রিপ্টটা নিয়ে খুব আলোড়ন হয়েছিল। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল যাহোক তারপর তো মাইক উইলসন বলে এক ব্যক্তি যিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন তিনি পুরো ব্যাপারটাকে ঘেঁটে দিলেন। এরপরে আশির দশকে আবার পুরো ব্যাপারটা রিভাইভ হয়েছিল। বেশ অনেকদূর অবধি গড়িয়েছিল ব্যাপারটা কিন্তু সেটাও কার্যকরী হল না শেষ পর্যন্ত।

কল্পবিশ্ব – অবতারই তো প্রথম যেখানে ভিনগ্রহী এল বন্ধু হয়ে তার আগে তো সব জায়গায় সে আসছে যুদ্ধ করতে করতে …

সন্দীপ রায় – বেশিরভাগ ছবিতেই তাই। সামান্য দু একটা ছবিতে হয়তো ওই বন্ধুভাবাপন্ন এলিয়েন ছিল যেমন রবার্ট ওয়াইজের ‘দ্য ডে আর্থ স্টুড স্টিল’ যেখানে মানুষের মতো দেখতে এলিয়েন আসে আর সাবধান বাণী শোনায়। তবে সেরকম ছবি খুব কম। আর দেখো তখন তো সব ছবি আসতও না আর পঞ্চাশ দশকের যে সাইন্স–ফিকশন ছবি সেগুলো তো যাকে বলে বি – মুভি মানে এখানে রিলিজ হওয়ারও নয়। তাই আমরা সেগুলো প্রায় দেখতে পেতাম না এখান থেকে। কিন্তু তারপরে যেটা হল যে প্রত্যেকটা বড়ো বড়ো মুভি কোম্পানী যেমন এম.জি.এম, ওয়ার্ণার ব্রাদার্স বা প্যারামাউন্ট তাদের একটা করে ১৬ মিলিমিটার এর লাইব্রেরি ছিল কলকাতায়। সেই লাইব্রেরিগুলোর খবর যখন বাবা পেলেন তখন তিনি খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন যে কি ছবি পাওয়া যায়। তখন আমার জন্মদিনে একটা করে ১৬ মিলিমিটার কপি আসত। এই সেদিনই আমার একটা পুরোনো লেখা খুঁজে পেলাম। তাতে লেখা আছে সাল ১৯৬৬ তখন গর্গো বলে একটা বিখ্যাত ছবি এসেছিল। সেটা দেখানো হয়েছিল নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টরে, আমার জন্মদিনের দিন। ওই লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে থেকেই আনা হয়েছিল কপিটা। আর তারপর তো সাইন্স–ফিকশন সিনে ক্লাবটা তৈরি হল।

কল্পবিশ্ব – আপনি গেছেন তো ছবি দেখতে?

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ হ্যাঁ সবকটা ছবি। ওটা আমাদের একটা বাঁধাধরা ব্যাপার ছিল।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা ষাটের দশকের ওই সময়টা যেমন ধরুন ৬৩ সালে আশ্চর্য বেরোল, তার ঠিক আগেই শঙ্কু লেখা হল। তারপর অদ্রীশ বাবুর সঙ্গে সত্যজিৎ বাবুর সখ্য আর উনি আশ্চর্যের সঙ্গে যুক্ত হলেন। অনেক আইডিয়াও দিতেন। তারপর সিনে ক্লাব হল, এই যে সময়টা মানে যাকে যুগসন্ধিও বলা যেতে পারে। আপনি তো দেখেছেন সময়টা। সেই সময়ের কোন মজার গল্প বা স্মৃতি যদি মনে থাকে আপনার …

সন্দীপ রায় – মজার গল্প বলতে সেই সময় কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছিল। আসলে সেটা তো প্রি – ভি.এইচ.এস যুগ। তারপরে একটা নতুন জিনিস এল একটা আলোড়ন হল যে ৮ মিলিমিটারে বহু বিদেশী কোম্পানী ছবি বার করছে। যে ফরম্যাটে হোম মুভিজ হত। বাবা সেটার সন্ধান পেলেন। ‘প্যাটেল ইন্ডিয়া’ বলে একটা দোকান ছিল লিন্ডসে স্ট্রীটে। তার কর্ণধারের সঙ্গে বাবার খুব আলাপ ছিল। ওখানে ক্যামেরা ইত্যাদি সব থাকত। সেখানে একদিন বাবা আমায় পাঠিয়েছেন একটা জিনিস কালেক্ট করার জন্য। ওখানে গিয়ে দেখলাম আওয়াজ আসছে একটা ছোট ঘর থেকে। সেখানে উঁকি মেরে দেখলাম স্ট্যান্ডার্ড ৮ মিলিমিটার প্রজেক্টরে একটা অ্যামেরিকান ছবি দেখানো হচ্ছে। সেটা দেখে আমি খুব ইন্ট্রিগড্ হয়ে গেলাম। সেটাই আমার প্রথম ৮ মিলিমিটার ছবি দেখা। সেটা সম্ভবতঃ ছিল ‘অ্যাবট অ্যান্ড কস্টেলো’ সিরিজের ‘অ্যাবট অ্যান্ড কস্টেলো মেট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’। আর যাতে সবাই কিনতে পারে ওরা পুরো ছবিটা না বরং তার একটা ছোট কন্ডেন্সড্ ভার্সান বের করত। ধরো গিয়ে একটা ৯০ মিনিটের ছবি থেকে ৮ মিনিটের ভার্সান বের করত। আর সেই ভার্সানগুলো কিন্তু বহু ক্ষেত্রে মূল ছবিটার চেয়েও ভালো হত, কারণ বেশ ফাস্ট পেসড্। সেটা আমি বাবাকে বলতেই উনিও খুবই মজা পেলেন। তারপর ‘প্যাটেল ইন্ডিয়া’ থেকে ওরা বাবাকে একটা ৮ মিলিমিটার প্রজেক্টর উপহার দিল আর তার সঙ্গে বেশ কটা ছবি। আর তারপরে বাবার নেশা ধরে গেল আর সেইসময় তো উনি রেগুলারলি বাইরে যাচ্ছেন অ্যামেরিকা, লন্ডন ইত্যাদি। আমায় বললেন যে দেখি ওখানে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় ‘হোম মুভিস’ পাওয়া যায়। তো গোড়ার দিকে যে ছবিগুলো আসতে শুরু করল সেগুলো চ্যাপলিন এবং লরেল হার্ডি। তারপর আস্তে আস্তে অন্য ছবিগুলো এল। যেমন ধরো জ্যাক আর্ণল্ডের ‘ইট কেম ফ্রম আউটার স্পেস’, যেটা আমার এখনও আছে। কাজেই সেই সব সাইন্স–ফিকশন ছবির কন্ডেন্সড ভার্সান দেখা শুরু হল। যেমন ধরো আগেকার ‘ওয়ান মিলিয়ান বি. সি.’। ওই র্যাকয়েল ওয়েলচের ভার্সানটা নয় কিন্তু। চার দশকের পুরোনোটা যেটা ভিক্টর ম্যাচিওর করেছিলেন। সেগুলো এখনও আছে। এর মাঝখানেই ‘সাইন্স–ফিকশন সিনে ক্লাব’ চলছে আর বাবা হন্যে হয়ে সবাইকে ফোন করছেন যে কোথা থেকে ছবি পাওয়া যাবে ক্লাবে দেখানোর জন্য। তারপর মেট্রো ইত্যাদি জায়গায় ছবি দেখানো চলছে।

কল্পবিশ্বের প্রথম বার্ষিক সংকলন সন্দীপ বাবুর হাতে তুলে দেবার মুহুর্তে। সঙ্গে কল্পবিশ্বের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিশ্বদীপ দে

কল্পবিশ্ব – আমরা অদ্রীশ বাবুর মুখে শুনেছিলাম যে সত্যজিৎ বাবু সব ছবির খবর রাখতেন। প্রজেকশন রুমে দশ মিনিট দেখেই বলে দিতেন যে এ ছবি চলবে না। তারপর সাউন্ড ইত্যাদি সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে এতো খবর রাখতেন যে ওই যে ম্যাজেস্টিক বলে যে হল আছে যেটা এমনিতে মোটামুটি কিন্তু তার সাউন্ড নাকি দুর্দান্ত।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ম্যাজেস্টিকে তো সাইন্স–ফিকশন সিনে ক্লাবের ছবি দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ তখন ওঁকে বাধ্য হয়েই মেজর কোম্পানীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। তাছাড়া মেন হাউসের সঙ্গেই যে সব লাইব্রেরি ছিল সেগুলোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। হেড অফিসগুলোতে ফোন করা হত যে নতুন কি ছবি আসছে। ‘ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ’ এলো ১৯৬৭ এ বোধহয়।

কল্পবিশ্ব – তারপর ক্যারেল জীম্যান এর চেক ছবিগুলো। ‘দ্য ফ্যাবুলাস ওয়র্ল্ড জুল ভের্ণ’ ইত্যাদি।

সন্দীপ রায় – অবশ্যই। ক্যারেল জীম্যান ওই ছবিটা দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া রাশিয়ান ছবি দেখানো হয়েছিল। ওই বিখ্যাত ‘অ্যাম্ফিভিয়ান ম্যান’ ছবিটা দেখানো হয়েছিল প্রথম বছরেই। আমার মনে হয় ‘ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ’ ছবিটা সাইন্স–ফিকশন সিনে ক্লাবে আগে দেখানো হয়েছিল তারপর সেটা কলকাতায় রিলিজ করে। আর একটা ছবি দেখানো হয় এডগার অ্যালেন পো’র ‘র্যাভেন’

কল্পবিশ্ব – ‘র্যাভেন’ আরেকটা হয়েছিল সেই ৩০ এর দশকে।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ সে তো বেলা লুগোসী আর বরিস কার্লভ ছিল। আর ৬০ এর দশকেরটা রজার কোরম্যান এর পরিচালনা।

কল্পবিশ্ব – সেটাতে মনে হয় পিটার লোরে ছিলেন।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ পিটার লোরে একদম ঠিক। তবে ছবি পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল সে সময়। তারপর তো ‘দু থাউজ্যান্ড ওয়ান – এ স্পেস্ ওডিসি’ হল। ‘স্টার– ওয়র্স’ তো তার অনেক পরে। যাইহোক ৬৭ তেই শেষ হয়ে যায় সেই সিনে ক্লাব।

কল্পবিশ্ব – ছবি কি মাসে মাসে দেখানো হত?

সন্দীপ রায় – মাসে মাসে না ধরো ১৯৬৬ সালে ছবার দেখানো হয়েছিল। এমনভাবেই, মানে ছবি যেভাবে জোগাড় হত।

কল্পবিশ্ব – যে কথায় ছিলাম যে টিভির জন্য যে সাইন্স ফিকশনের কাজগুলো করেছিলেন তেমন কোন সিরিজ বা ছোট গল্পগুলোকে কম্পাইলেশন করে কোন ছবি করার কথা কি ভাবছেন?

সন্দীপ রায় – সেটা তো করাই যায়। আমাদের ইচ্ছেও আছে।

কল্পবিশ্ব – বা ধরুন ফ্যান্টাসি গোছের কিছু …

সন্দীপ রায় – ফ্যান্টাসি তো অবশ্যই। দ্যাখো আমাদের সাইন্স–ফিকশন সিনে ক্লাব তো ফ্যান্টাসি এসব নিয়েই ছিল। সেখান থেকে হরর এলিমেন্টটাও এসে যাচ্ছে।

কল্পবিশ্ব – সত্যজিৎ বাবু আটের দশকে সঙ্কর্ষণ রায়, অমিত চক্রবর্তীর সঙ্গে রেডিও সাক্ষাৎকারে এই ব্যাপারটাই বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের দুরূহতম সূত্রের উল্লেখ না করে বা অতো গভীরে না ঢুকেও কিন্তু গল্পের বিন্যাসে এই ফ্যান্টাসির উপাদানগুলো মিলিয়ে ভালো কল্পবিজ্ঞান গল্প বলা সম্ভব।

সন্দীপ রায় – আর পরে মানে ওই আশির দশকে যেটা হল যে ভি.এইচ.এস আসার পরে ছবি পাওয়া অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। সেই পঞ্চাশ বা ষাট দশকের ছবিগুলো বা আমরা যেগুলো ওই কন্ডেশড্ ভার্সান দেখেছি সেগুলো সহজেই পাওয়া গেল তখন। একটা অসম্ভব ভালো ছবি ছিল ‘দ্য ইনক্রেডিবল্ শ্রিঙ্কিং ম্যান’। তারপর ডঃ সাইক্লপস্ যেটা ইউনিভার্সাল এর ছিল, আর্লি কালার ছবি। এগুলো সব আসতে শুরু করে তারপর ওই মনস্টার ছবিগুলো মানে যারা অ্যাটমিক এক্সপ্লোশনে মিউটেশন হয়ে তৈরি হয়েছে। গডজিলা বা ট্যারান্টুলা এমন অসংখ্য ছবিগুলো। সেগুলো খুব ভালো কাজ ছিল।

১৯৫৭ সালের সাইন্স –ফিকশন্ ছায়াছবি জ্যাক আর্ণল্ড পরিচালিত ‘দ্য ইনক্রেডিবল্ শ্রিঙ্কিং ম্যান’ এর একটি বিখ্যাত দৃশ্য

কল্পবিশ্ব – ওই থিম নিয়ে একটা ভালো কাজ ছিল কোয়ার্টারমাস এক্সপেরিমেন্ট।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ সেটা খুবই ভালো ব্রিটিশ ছবি ছিল। ওটার একটা পার্ট টু হয়েছিল পরে। এখন সব আমার কাছে রয়েছে (হেসে)। ওই ভি.এইচ.এস এর যুগ থেকেই বাবা সব কোম্পানীকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন ক্যাটালগ পাঠানোর জন্য। তারপর আমরা সেই ছবিগুলো কিনতাম অর্ডার দিয়ে। বাড়িতে অনেক ক্যাটালগ আসা শুরু হল। বাবা সেখান থেকে বেছে বেছে বলতেন এটা আনাতে হবে, ওটা দেখতে হবে। তখন অবশ্য বাবার শরীর খারাপের ফেজটা যাচ্ছে মানে ১৯৮৪ তে। কাজেই তখন উনি ছবি করতে পারতেন না তাই সেসময় এটাই নেশা ছিল যে পুরোনো যে ছবিগুলো উনি দেখেছেন হলে সেগুলো আবার দেখা বিশেষ করে সাইন্স–ফিকশন হলে তো কথাই নেই।

কল্পবিশ্ব – ৮০ দশকের ছবিগুলো সাইন্স–ফিকশন ছবিগুলো কি উনি দেখেছেন?

সন্দীপ রায় – ৮০ র বলতে আমরা তো রিডলী স্কট এর ‘এলিয়েন’ টা দেখেছিলাম।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা উনি কি টার্মিনেটর ১ দেখে যেতে পেরেছিলেন।

সন্দীপ রায় – মনে হচ্ছে না। উনি স্টার–ওয়র্স একটা দুটো দেখেছিলেন। আর একটা ব্যাপার হল স্টার–ওয়র্স এর পরের ছবিটা মানে ‘দ্য এম্পায়ার স্ট্রাইকস্ ব্যাক্’ এর পরিচালক আরভিন কারস্নারের সঙ্গে বাবার খুব আলাপ ছিল। অ্যামেরিকায় বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল ওনাদের। আর স্টার–ট্রেক তো উনি দেখেইছিলেন মানে টিভি সিরিজটা। বলতেন যে দ্যাখো ওরা টিভিতেও কতোটা এগিয়ে গেছে।

কল্পবিশ্ব – শঙ্কু আপনি করলে তো বড়ো পর্দাতেই করতে চান?

সন্দীপ রায় – শঙ্কু ছোট পর্দায় এফেক্টিভ হবে না। ওই স্পেক্ট্যাকল আনা যাবে না। শঙ্কুর প্রথম কাজটা অবশ্যই একটা খুব বড়ো স্কেলে আনা উচিৎ বলে আমি মনে করি। তারপর অবশ্যই আমরা ছোটগল্পে যেতে পারি আর এতো সব ভালো ছোটগল্প রয়েছে শঙ্কুকে নিয়ে।

কল্পবিশ্ব – তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের মনে ‘একশৃঙ্গ অভিযান’ টা একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে। আর এতো সুন্দর একটা বার্তা যে ওই জীবগুলো ওখানেই থাকা উচিৎ।

সন্দীপ রায় – ‘একশৃঙ্গ অভিযান’ এর ইম্প্যাক্টটা খুব বেশী।

কল্পবিশ্ব – আমার খুব পছন্দের একটা গল্প হল ‘বাগদাদের বাক্স’।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ সেটাও দারুণ। আমার যেমন খুব পছন্দের হল ‘স্বর্ণপর্নী’। গল্পটা ভাবো, অ্যাডভেঞ্চারের তুঙ্গে। তবে আমাদের চেনা শঙ্কুকে একটু অন্যরকম ভাবে পাওয়া যায় সেখানে।

কল্পবিশ্ব – হঠাৎ মনে পড়ল যে ‘স্টার ট্রেকের’ প্রথম সিনেমাটা মানে ‘স্টারট্রেক – দ্য মোশন পিকচার’ টা ছিল রবার্ট ওয়াইজের বানানো।

সন্দীপ রায় – তবে ওটা খুব একটা এফেক্টিভ হয় নি তখন। বরং লেনার্ড নিময় নিজেই কয়েকটা পরিচালনা করেছিলেন ‘দ্য সার্চ ফর স্পক্’ ইত্যাদি। সেগুলো বেশ ভালো কাজ ছিল। আসলে ক্যুব্রিক থেকেই একটা এমন মানে পৌঁছে গেল ছবিগুলো যাকে বলতে পারো ডায়ামেনশনাল চেঞ্জ।

কল্পবিশ্ব – তারপর তো মার্ভেল বা ডিসির কমিক্সের ছবিগুলো এসে গিয়ে একটা চোখ ধাঁধানো ব্যাপার হয়ে গেল।

সন্দীপ রায় – এখন আসলে যতক্ষণ দেখছো ততক্ষণ চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার পরে সেই রেশটা থাকছে না। আসলে এতো বেশী চমক কিন্তু সেই ফিলসফিটা মিসিং।

কল্পবিশ্ব – কিছুদিন আগে আমি ওই ষাটের দশকের চেক সাইন্স–ফিকশন ছবিগুলো দেখলাম আবার।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ সে তো ক্যারেল জীম্যান ইত্যাদি আছেই।

কল্পবিশ্ব – হ্যাঁ ওঁর ছবিগুলো। এখন ইউ টিউবে ভিডিও আছে যে জীম্যান কিভাবে তার সিনগুলো তৈরি করতেন। উনি ধরে ধরে বলছেন যে আমি জর্জ মেলিয়েসের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ওঁর ছবি দেখলেও আবার ‘ট্রীপ টু দ্য মুন’ এর কথা মনে পড়ে যায়।

কল্পবিশ্ব – তারপর ধরুন স্তানিস্ল লেম এর লেখা থেকে ছবিগুলো। যিনি ‘সোলারিস’ এর লেখক। ওঁর গল্প থেকে কয়েকটা ছবি মানে ধরুন প্রায় মিনিমালিস্টিক সেট আপে তৈরি। কিন্তু তার ভেতরের গল্পগুলো যার মধ্যে আছে যে সভ্যতা শেষ হয়ে আসছে আমাদের একটা বিকল্প কিছু ভাবতে হবে কিন্তু তাও মানুষের ওপর আস্থা রাখা … এই সব।

সন্দীপ রায় – এই ব্যাপারটা প্রায় নেই। সেই সোলটাই নেই।

কল্পবিশ্ব – শঙ্কুর গল্পেও আমরা দেখেছি যে ওই আঙটি যেখানে সমাধান সূত্র আছে মানে মহাকাশের দূত।

সন্দীপ রায় – এছাড়াও নানা গল্প। কম্পুও ভাবো একটা সাব্লাইম ব্যাপার আছে। বাবা দুরূহ ব্যাপারগুলোতে বাদ দিয়ে কতো সুন্দর মানবিক একটা গল্প বলে গেলেন। একটা জিনিস বুঝতে হবে গল্পগুলো লেখা হয়েছে ‘সন্দেশ’ বা ‘আনন্দমেলা’ র জন্য। যেখানে খুব সাইন্টেফিক কচকচি দিলে মুস্কিল। এখন হলে জানিনা উনি কি করতেন? ওঁর এমনিতে একটু অ্যালার্জি ছিল বড়োদের গল্প লেখার (হেসে)।

কল্পবিশ্ব – তাও ‘আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু’ বা ‘ময়ূরকন্ঠী জেলি’ এগুলো কি অসামান্য ভাবে উনি লিখে গেছেন।

সন্দীপ রায় – সেই আমিও ভাবি যে উনি চাইলে অনায়াসেই আরো লিখে যেতে পারতেন এমনকি যাকে হার্ড সাইন্স ফিকশন বলা হয় সেগুলোও।

কল্পবিশ্ব – আমাদের ম্যাগাজিনে আমরা চাইছি বাংলার এই ধারাটাকে আবার সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে। সারা পৃথিবীজোড়া বাঙ্গালীরা যে যে আছেন পড়তে পারবেন শুধু নেট থাকলেই। এই সূত্রে অনেকের কাছে আমরা গেছি। কয়েক সংখ্যা আগে স্প্যানিশ লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সঙ্গে আমাদের আড্ডা হয়েছিল। ওনার লেখার ধরণটা কিছুটা কাফকা বা বোর্হেস এর মতো। ফিলসফিক্যাল যার মধ্যে সাইন্স ফিকশন নানা এলিমেন্ট আছে। উনিও আমাদের উৎসাহিত করেছেন এ ব্যাপারে। বলেছেন নিজেদের ভাষায় লেখালেখি চালিয়ে যেতে এইভাবে।

সন্দীপ রায় – এটা একটা খুব বড়ো কাজ করছ তোমরা। এখন এই সময়ে যার গুরুত্ব খুব বেশী। আমারও সত্যি কথা বলতে কি যাকে বলে ‘থিঙ্কিং ম্যানস্ সাইন্স–ফিকশন’ ব্যাপারটা সবচেয়ে টানে। যেমন ধরো পাঁচের দশকের ‘দ্য ইনক্রেডিবল শ্রিঙ্কিং ম্যান’ গল্প আর তার সিনেমাটা। সেই সময় অ্যামেরিকায় কি করে ছবিটা হল ভাবতে অবাক লাগে। আর তার এন্ডিং। সেটা একেবারে অন্য লেভেলে চলে যায়।

কল্পবিশ্ব – সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেমন ‘ঈশ্বরের ন লক্ষ কোটি নাম’। কি অসামান্য।

সন্দীপ রায় – অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের এই গল্পগুলো।

কল্পবিশ্ব – বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় গল্পগুলোকে, মানে শেষটা। অ্যাসিমভের লেখাতেও পড়েছি কি ভূয়সী প্রশংসা ‘দ্য ইনক্রেডিবল শ্রিঙ্কিং ম্যান’ নিয়ে।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ রে ব্র্যাডবেরির লেখাতেও এমন দারুন সব এন্ডিং আছে। তুলনায় অ্যাসিমভ বা আর্থার সি ক্লার্ক একটু টেকনিক্যাল, তবে এরা বিরাট মাপের কোন সন্দেহ নেই। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ওই সময়টায়। পড়া না পড়া লেখাগুলো আবার পড়ছি। তাই এই সময়কার লেখা আপাতত মুলতুবী।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা সাইন্স–ফিকশন্ কমিক্স নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ষাটের দশকে তো অনেক কিনেছি পড়েছি। তারপরে ‘সুপারহিরো’ ব্যাপারটাই বেশি করে চলে এল। অন্যগুলোকে ঢেকে দিল। এই প্রসঙ্গে পাঁচের দশকের ওয়ার অফ্ দ্য ওয়র্ল্ডস এর ফ্রেমগুলো মনে পড়ে গেল হঠাৎ। দারুন ছবি ছিল। তেমনি ছিল ‘ফরবিডেন প্ল্যানেট’। যাইহোক কমিক্সের কথা বলছিলাম, সেতো সুপারম্যান ও আদতে সাইন্স–ফিকশন্ কমিক্স ছিল। তারপর মার্ভেল চলে এলো, যদিও কলকাতায় মার্ভেল এর থেকে ডিসি অনেক বেশী পপুলার ছিল। তার আগে গোল্ডকি আর তারও আগে ডেল কমিক্স দারুন সব বই বার করেছিল। যারা অনেক সাইন্স–ফিকশন্ বের করেছিল। ‘স্পেস–ফ্যামিলি–রবিনসন’, ‘ম্যাগনাস দ্য রোবট ফাইটার’ এই নামগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। সেগুলো আমরা পড়তাম গোগ্রাসে। আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল অ্যানাগ্লিফ থ্রী ডি তে করা কমিক্স আর সিনেমগুলো। চশমা পড়ে দেখতে হতো। ‘ইট কেম ফ্রম আউটার স্পেস’ তো আসলে থ্রী ডি তে তোলা। আমরা অবশ্য টু ডী তে দেখেছিলাম।

কল্পবিশ্ব – ‘ফরবিডেন প্ল্যানেট’ তো সেই টেম্পেস্ট এর গল্পটার বিনির্মান। ওয়াল্টার পীজন্ ছিলেন।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ওয়াল্টার পীজন্। কি দারুন ছবি ছিল বলো তো!! সেই সময়টা অনেক অসাধারণ ছবি হয়েছে। এখন সেগুলোকে আবার জোগাড় করে দেখছি। আমি একটা অ্যানাগ্লিফ লাল – নীল ছবি আনিয়েছি নতুন। বেশ মজা লাগে দেখতে। সেই সময় ইউনিভার্সাল এর মনস্টার সিরিজের একটা ছবি হয়েছিল ‘ক্রিচার ফ্রম দ্য ব্ল্যাক লেগুন’। সেটাও জ্যাক আর্ণল্ডের তোলা ছিল।

কল্পবিশ্ব – আমাদের যে ইস্যুগুলো হয়েছে আপাতত মানে সাম্প্রতিক সংখ্যাটা অদ্রীশ বাবুকে স্মরণ করে। এছাড়া আগে হয়েছিল জাপানী সাইন্স–ফিকশন্।

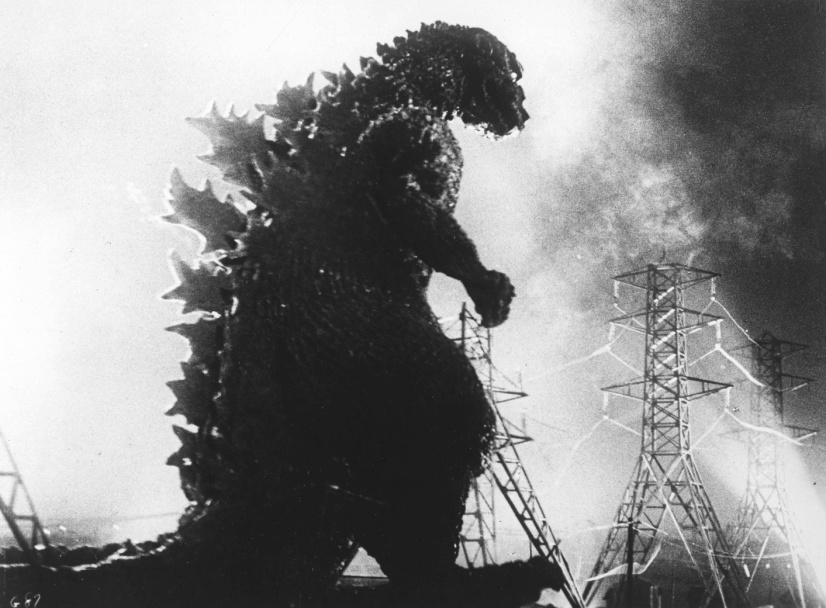

সন্দীপ রায় – মানে কাইজু। গডজিলা মানে আসল গডজিলা কিন্তু বেশ ভালো। হলিউডের গুলোর কথা বলছি না সেখানে ওই স্পিরিটটা নেই। জাপানী ভার্সানটাতে একটা মানবিক ব্যাপার ছিল।

১৯৫৪ সালে ইসিরো হণ্ডা পরিচালিত বিখ্যাত কাইজু ছবি গডজিলার সেই কাল্ট দৃশ্য

কল্পবিশ্ব – আমরা ফেসবুকে আমাদের পেজের লোকজনের কমেন্ট থেকে দেখছি যে আবার একদল ছেলে মেয়ে তারা বাংলায় এই জঁর নিয়ে লেখালেখি বা পড়া নিয়ে খুব আগ্রহ বোধ করছে।

সন্দীপ রায় – সে তো খুবই ভালো। তাহলে আশা জাগে আবার।

কল্পবিশ্ব – সন্দেশে আপনার থেকে একটা স্মৃতিকথা বা এই যে বিরাট অভিজ্ঞতার ঝুলি আছে আপনার তেমন লেখা আমরা চাই।

সন্দীপ রায় – দেখো এইসব লেখার জন্য একটা দূরত্ব দরকার। বেশী পার্সোনাল হয়ে গেলে লেখাটা একটু মুস্কিল হয়ে যায়। আমি এক সময় ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলাম এসবের সঙ্গে ।

কল্পবিশ্ব – আপনি কি ডায়েরী লিখতেন?

সন্দীপ রায় – একসময় তো অবশ্যই লিখতাম। মূলতঃ যে ছবিগুলো দেখেছি তার রেটিং দিতুম তাতে। ওই দু স্টার, ফোর স্টার। তবে এখনকার ভাবনার দেখেছি মাঝে মাঝে মেলে না (হেসে)।

কল্পবিশ্ব – সে তো বোধহয় সত্যজিৎ বাবুরও ছিল। ‘যখন ছোট ছিলাম’ এ লিখেছেন সেই ঘটনাটা।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ খুব ছোটবেলায় লিখতেন। তার সঙ্গে সারা বছর কী কী ছবি দেখেছেন তার লিস্ট আর রেটিং।

কল্পবিশ্ব – আচ্ছা সেই যুগে মানে ইন্টারনেট ছিল না যখন সত্যজিৎ বাবু এতো বই পড়েছেন। আজকের দিনে হলে সেটা ওঁর লেখাকে কি ভাবে প্রভাবিত করত বলে আপনার মনে হয়?

সন্দীপ রায় – সেটা বলা মুস্কিল। ওঁর পড়াশুনা বা রিসার্চের একটা গভীর নেশা ছিল। তবে এখন এতো সহজ হয়ে গেছে সেটাতে আমি জানিনা কিভাবে নিতেন। মনে হয় আমাদের ঘন ঘন ডাক আসতো ওই ঘরে (হেসে উঠে)। মানে এইসব গ্যাজেট অপারেটিং ঝঞ্ঝাট। মনে আছে প্রথম যখন সিডি এলো, বেশ অবাক হয়েছিলেন যে এই যে এটুকুর মধ্যে সব কিছু ধরে যাচ্ছে। উনি অডিও সিডিটা পেয়েছেন। ভিসিডি বা ডিভিডিটা পাননি। আর এখন আমার সবচেয়ে আপসোস হয় যে উনি যে সব ছবি দেখতে চেয়েছিলেন মানে আমরা যেগুলো জোগাড় করে দিতে পারিনি সেগুলো এখন কতো সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। আর ওঁর মেমোরিটা বিশেষ করে সিনেমার ক্ষেত্রে ছিল অকল্পনীয়। মানে দেখার চল্লিশ বছর পরেও উনি শট্ বাই শট্ বলে দিচ্ছেন এমন ফটোগ্রাফিক।

কল্পবিশ্ব – আমরা বেশ কিছু ছবির ক্ষেত্রে বলতে পারি প্রথমত ‘বিষয় চলচ্চিত্র’ বা অন্যান্য প্রবন্ধ থেকেই প্রথম প্রভাবিত হয়েছিলাম। ওঁর দেখাটা আমাদেরও সেই বোধটা জাগিয়ে তুলেছিল। যেমন মনে পড়ে যাচ্ছে জন হিউস্টনের ‘ট্রেজার অফ্ সিয়েরা মাদ্রে’ কি অসামান্য সিনেমা। আর তেমনই দুর্দান্ত ছিল সত্যজিৎ বাবুর লেখাটা একে নিয়ে।

সন্দীপ রায় – যে সময়টা উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন সে সময়টাতেই ভি.এইচ.এস এল। সেই সময় ক্ল্যারিয়ন থেকে একটা বড়ো টেলিভিশন দেয়া হল ওঁকে। আমি তখন নানান লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে গেলাম, ছবি জোগাড় করার জন্য। ওই পিরিওডটা কিন্তু উনি হলিউড ছাড়া কিচ্ছু দেখেননি। আবার পুরোনো সময়টায় ফিরে গেলেন। সেই তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এর ছবি। আমরা বাইরে গেলে লিস্ট ধরিয়ে দিতেন।

কল্পবিশ্ব – এটা কি ‘ঘরে – বাইরে’ র পরের সময়টা?

সন্দীপ রায় – এটা ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সময়টা।

কল্পবিশ্ব – সেই সময়টাতে দেপার্দিও র সঙ্গে সেই সাক্ষাতকারেও দেখছি উনি বলছেন ওঁর প্রিয় ছবির কথা সেখানে ওয়াইদা, ফেলিনি ইত্যাদি নাম বলছেন। বলছেন ‘নিউ গোদার ইস্ এলিয়েন টু মী’ (সবাই হেসে উঠে)।

সন্দীপ রায় – সাইন্স–ফিকশন্ ছবি করতে পারেন নি বলে আক্ষেপ তো ছিলই একটা।

কল্পবিশ্ব – উনি অনেক লেখায় বলেছেন ও সেটা। মনে হয় গুপী গাইন এর মধ্যে দিয়ে কিছুটা পূর্ণ করেছিলেন সেই সাধটা।

সন্দীপ রায় – তবে ওঁর নিজের ছবিটা হলে সেটা অবশ্যই একটা অন্য স্তরে যেত।

কল্পবিশ্ব – সেটা একটা বিরাট বড়ো লস্। আচ্ছা আপনি যখন ‘সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস্’ এ ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ করলেন তার শ্যুটিংটা কেমন করে হয়েছিল? মনে আছে সাধু মেহের খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন।

সন্দীপ রায় – প্রথমতঃ আমাদের একটা বাজেট রেস্ট্রিকশন্ ছিল। কারণ, টেলিভিশনের জন্য করা হচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম ওটা ৩৫ এ তুলব ঈস্টম্যান কালারে। তাই আমরা বোধহয় দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম যাতে বাজেটটা পাই।

কল্পবিশ্ব – ওগুলো তো আধঘণ্টার স্লট ছিল?

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ।

কল্পবিশ্ব – এন.এফ.ডি.সি কাজ ছিল?

সন্দীপ রায় – ডানকান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ছিল প্রযোজনা সংস্থা।

কল্পবিশ্ব – আপনার শ্যুটিং কোথায় করেছিলেন? মানে বাঁশবাগান ইত্যাদি।

সন্দীপ রায় – দ্যাখো স্পেসশিপটা স্টুডিওতে বানাতে হয়েছিল, ইন্দ্রপুরীতে ফুল স্কেলে। সে এক বিরাট ঝকমারি ছিল। সব লাইটিং করা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে একটা ক্রেনে তুলব, সেটা তোলা গেল না কারণ এতো ভারী হয়ে গেছিল। তারপর অন্য একটা বিরাট ক্রেন এনে তোলা হল। সেটা নামছে আর উঠছে দেখানো হয়েছিল। তারপর ডাবল এক্সপোজার দিয়ে দেখানো হল যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। তারপর মেমারীতে আউটডোর হয়েছিল। মানে স্কুল বা তার পাশের বাঁশবনটা। তারপর যেখানে স্পেসশিপ নামছে সেটা তো বাইরে করা অসম্ভব, কন্ট্রোল্ড কন্ডিশন্ চাই তার জন্য।

কল্পবিশ্ব – শ্রীপতি বাবুর রোলটা কে করেছিলেন যেন?

সন্দীপ রায় – সেটা করেছিলেন রাজারাম ইয়াগ্নিক।

কল্পবিশ্ব – ওইটা যদি রিভাইভ করা যেত। আমাদের খুব ইচ্ছে হয় আবার দেখার।

সন্দীপ রায় – ওটা মুস্কিল। কারণ যেহেতু টেলিভিশনের জন্য করা কোন সেন্সর সার্টিফিকেট নেই। জেমিনিতে ছিল প্রিন্টটা। ন্যাচারালি, একটা সময়ের পর ওদের একটা স্টোরেজ শর্ট হয়ে যায়। যে কারণে ওরা আর আমাদের জানায়নি। যেগুলোতে সেন্সর সার্টিফিকেট ছিল না সেগুলো ওরা ডিসপোস করে দিয়েছে।

কল্পবিশ্ব – কী আশ্চর্য?

সন্দীপ রায় – সেসময়টা বাবা খুব অসুস্থতার মধ্যেও ছবি বানাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে তাই আমরাও খোঁজটা রাখতে পারিনি প্রিন্টটার। তখন আমি ক্যামেরা অপারেট করছি। পরে যখন আমি খোঁজ নিলাম তখন আর ওদের লগবুকে কোন এন্ট্রি নেই এর।

কল্পবিশ্ব – আপনার কাছে পার্সোনাল ভি.এইচ.এস তো আছে নিশ্চই?

সন্দীপ রায় – সেটা আছে। কিন্তু তা থেকে খুব ভালো ভাবে ডিজিট্যালি রেস্টোর করতে হবে। তখনকার দিনের ভি.এইচ.এস তো, ড্রপ আউটস্ আছে। আর তখনকার দিনে ফিল্মে তুলে দূরদর্শনে যে টেলি সিনেটা যেতো তার কোয়ালিটি অতো ভালো ছিল না। দেখা যাক, কি করা যায় সেন্টিনারী আসছে সেই উপলক্ষ্যে। তবে ওই এলিয়েনটা খুব সুন্দর বানিয়েছিলেন অনন্ত দাস। একজনকে স্যুট পরিয়ে।

কল্পবিশ্ব – ওই আঁকাটাকে ফলো করে হয়েছিল কি?

সন্দীপ রায় – না আঁকাটাকে ফলো করা মুস্কিল। মানে তাহলে তোমাকে ভি এফ এক্স এ চলে যেতে হবে। ওই অতো সরু হাত এমনিতে কী করে হবে বলো? আর তখনকার দিনে তো এদেশে প্রায় ইম্পসিবল্।

কল্পবিশ্ব – আর ওই শব্দগুলো? দারুণ এফেক্ট এসেছিল ওতে।

সন্দীপ রায় – আমাদের অনুপবাবু ওটা করেছিলেন। তখন নানা রকম সাউন্ড এফেক্ট ছিল এন.এফ.ডি.সি’র লাইব্রেরীতে। তাছাড়া খুব আর্লি সিন্থেসাইজার যেগুলোতে পোগ্রামিং করে নানা এফেক্ট আনা যেত।

কল্পবিশ্ব – এটা ১৯৮৬ তে তো?

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ৮৬ তে। এটা সেকেন্ড পার্টে ছিল। এর সঙ্গে ‘ময়ূরকন্ঠী জেলি’ ছিল আর ‘যতো কান্ড কাঠমান্ডুতে’।

কল্পবিশ্ব – ‘ময়ূরকন্ঠী জেলি’ তে কে ছিলেন?

সন্দীপ রায় – ওম পুরী ছিলেন। আর অমিতাভর রোলটা করেছিলেন অনুপম খের। তনুজাও ছিলেন।

কল্পবিশ্ব – এটা কিন্তু অমূল্য একটা ব্যাপার। আপনি দেখুন যদি সেন্টেনারীতে রেস্টোর করা যায় ওটা।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ দেখা যাক। ওটাতে সে সময়কার কলকাতা, আর্লি মেট্রো এসব রয়েছে। কলকাতার একটা এখন প্রায় অচেনা চেহারা আছে ওর মধ্যে।

কল্পবিশ্ব – এমনিতেই আমাদের কাছে খুব দুঃখের কথা যে অমিতা মালিকের সঙ্গে ওনার নেয়া যে মার্লোন ব্র্যান্ডোর সাক্ষ্যাতকার সেটা গেছে।

সন্দীপ রায় – শুধু সেটাই নয়। আমি ৮৮ তে কিশোরদার ওপর যে ডকুমেন্টারিটা করছিলাম সেই সুত্রে দূরদর্শন থেকে কিছু ফ্যুটেজ এর পারমিশন পেয়েছিলাম। বিজ্ঞান ভবনের পাশেই ছিল ওদের আর্কাইভটা। আমার টার্গেটই ছিল আমি কিশোর কুমার খুঁজব আর সত্যজিৎ রায় খুঁজব যা রয়েছে। তো ওই মার্লোন ব্র্যান্ডোটা নেই। তারপর দিল্লীতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আন্তোনিওনি, কুরোসাওয়া, ইলিয়া কাজানের সঙ্গে বাবার একটা সেমিনারের মতো ছিল। সেটাও গেছে।

কল্পবিশ্ব – সেই ঘটনাটার কথা গত কয়েক বছর আগে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উল্লেখ করেছিলেন দিলীপ পদগাঁওকার।

সন্দীপ রায় – উনি তো অবশ্যই জানবেন এটার কথা।

কল্পবিশ্ব – মার্লোন ব্র্যান্ডোর সঙ্গে একটা ঘটনা তো পড়েছিলাম। উনি হাঁটতে হাঁটতে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ বাবা বলেছিলেন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করি। কিন্তু ব্র্যান্ডো শহরটা হেঁটে দেখতে চেয়েছিলেন। ভাবো দৃশ্যটা, সত্যজিৎ রায় আর মার্লোন ব্র্যান্ডো হাঁটতে হাঁটতে গ্র্যান্ড থেকে ফারপো যাচ্ছেন। তখন বলেই সম্ভব হয়েছিল। এখন আর হতো না। তারপর সেখানে গিয়ে ব্র্যান্ডো তুড়ি দিয়ে বেয়ারাকে ডাকছেন। বাবা বললেন, ওটা কোরো না (সকলেই সমস্বরে হেসে উঠলাম)।

কল্পবিশ্ব – অমিতা মালিকের বইটাও তো আউট অফ প্রিন্ট?

সন্দীপ রায় – আরেকটা ওই জঁর এর বাবার খুব প্রিয় ছবি মনে পড়ে গেল। ‘ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড’। মানে যেটা রুবেন মামোলিয়ান এর, ১৯৩১।

কল্পবিশ্ব – মানে ফ্রেডরিক মার্চ ছিলেন।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ফ্রেডরিক মার্চ আর মিরিয়ম হপকিন্স।

কল্পবিশ্ব – পরে আবার হয়েছিল ৪০ এর দশকে।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ স্পেনসার ট্রেসি, ইনগ্রিড বার্গম্যান ছিলেন। তবে এই ৩১ এর ছবিটায় একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল। প্রাক্টিক্যালি সিংগল শটে পুরো ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে। বাবা চমকে গেছিলেন প্রথমবার দেখে। পরে আবার দেখেছেন। মানে ওনার ছবি একবার পছন্দ হলে ওই একবার তিনটের শো দেখলেন, তারপর আবার ছটার শো এর টিকিট কাটলেন এমন ব্যাপার ছিল। তা সেই ট্রান্সফরমেশনটা দুর্দান্ত ছিল। খুব গোপনীয় ভাবে তোলা হয়েছিল। সেটা নিয়ে লেখালেখিও হয় নি খুব একটা। মামোলিয়ান চাইতেন না। আসলে খুব মাথা খাটিয়ে ওরা শটটা নিয়েছিলেন। তখন ফিল্টার এর একটা ব্যাপার ছিল। ধরো যদি ব্ল্যাক – অ্যান্ড হোয়াইট এ তোলা হয় তুমি যদি লালে মেক–আপ করো আর লাল ফিল্টার ব্যবহার করো তাহলে লাল শেডগুলো আর থাকছে না। তাই ওই ট্রান্সফরমেশনে মাঝে মাঝে ফিল্টারগুলো খোলা হচ্ছে আর মেক–আপ গুলো বেরিয়ে আসছে, কিন্তু পরের ব্যাপারটা উনি ধরতে পারেন নি। আর মাঝখানে ৬০ এর দশকে ফ্রেডরিক মার্চ এসেছিলেন কলকাতায় একবার কোনো অনুষ্ঠানে আর বাবাও নিমন্ত্রিত ছিলেন সেখানে। তো বাবা গিয়ে তাঁকে বললেন যে আপনার অভিনয়ের আমি খুব ভক্ত আর অসংখ্য ছবি দেখেছি আপনার। কিন্তু ওই ডঃ জেকিল নিয়ে যদি কিছু বলেন। উনি বললেন ‘নো কমেন্ট’ (সবাই হেসে উঠে)।

১৯৩১ সালে রুবেন মামোলিয়ান পরিচালিত ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড ছায়াছবিতে

জেকিল থেকে হাইডে রূপান্তরের সেই বিখ্যাত ফ্রেম

কল্পবিশ্ব – এমন আর একটা ট্রান্সফরমেশন দেখেছিলাম ৪০ দশকের উল্ফম্যান এ। লন্ চেনি জুনিয়র করেছিলেন।

সন্দীপ রায় – সেখানে মিক্স ছিল। একটা শটে স্টেডি হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে চেঞ্জ। আরেকটা খুব প্রিয় ছবি বাবার ওই ৩০ এর দশকের ইনভিজিবল ম্যান।

কল্পবিশ্ব – ক্লদ্ রেইন্স ছিলেন।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ ওইটা। রিমার্কেবল ছিল ওই ইনভিজিবল হওয়াটা। তারপর সেই ব্যান্ডেজ খুলছেন, ভেতরে কিছু নেই। আমি তখনকার দিনে বলেই বলছি এখন তো সবই ভাবা যায়, সবই করা যায়। তখন এটা ইনজেনিয়স ছিল।

কল্পবিশ্ব – আর একটা এমন অসামান্য ইম্প্যাক্টফুল মেক–আপ মনে পড়ল সেই সাইলেন্ট আমলে লন চেনির ‘ফ্যান্টম অফ্ দ্য অপেরা’। শুনেছি সেখানে হাউসের বাইরে অ্যাম্বুলেন্স থাকত কেউ যদি ভয়ে মূর্চ্ছা যান তাইজন্য।

সন্দীপ রায় – আরে বাপরে সেতো দারুণ। আর ওরা কি ভালো করে সেগুলো রেখে দিয়েছে, রেস্টোর করেছে।

কল্পবিশ্ব – আমাদের ম্যাগাজিনে ‘মেট্রোপলিস’ নিয়ে একটা লেখা ছিল। এখন তো ওই লস্ট সিকোয়েন্সটাও পাওয়া গেছে বুয়েন্স এয়ারেস এর একটা ফিল্ম আর্কাইভ থেকে। গত দু বছর আগে একটা বড়ো ঘটনা হল জিলেটের ১৯১৫ সালের শার্লক হোমস্ পাওয়া গেছে যেটা মিসিং বলে ভাবা হয়েছিল।

সন্দীপ রায় – বাঃ এটা তো বড়ো খবর। এখন যে হ্যান্ড টিন্টেড ভার্সান পাওয়া গেছে ‘ট্রিপ টু দ্য মুন’ এর সেটা অসাধারণ। আমরা কিন্তু আগে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখেছি। এটাও একটা বড়ো ফাইন্ড কোনো আর্কাইভ থেকে পাওয়া। সেটার একটা ব্লু রে বার করেছে ওরা। সেটা অসাধারণ। আর খুব ভালো একটা ছবি বেরিয়েছে ৩০ এর দশকের, ‘দ্য ভ্যাম্পায়ার ব্যাট’। এখানে একটা সার্চ এর দৃশ্য ছিল। রাত্রিবেলা মশাল নিয়ে। সেই মশালের আলোটা শুধু কালার, ছবিটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সে সময় স্টুডিওর লোকেরা এটা নিয়ে ঘাঁটতে দেখেছিল যে গুস্তভ ব্রক বলে একজন আছেন যিনি সেলুলয়েডে হ্যান্ড কালার করাতে স্পেসালাইজড্ ছিলেন। তাঁকে দিয়েই এই কাজটা করানো হয়েছিল।

কল্পবিশ্ব – কার্লোভ বা লুগোসী মনে হয় ‘র্যাভেন’ আর ‘ব্ল্যাক ক্যাট’ এই দুটো করেন পো এর গল্প থেকে। পরে তো রজার কোরম্যান করেছিলেন আবার, সেই ‘পিট অ্যান্ড দ্য পেন্ডুলাম’ ইত্যাদি।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ তবে সেগুলোর সঙ্গে ৩০ এর ছবিগুলোর স্পিরিট আলাদা। আর ওরা দুজনে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং ছবি করেছিলেন ‘দ্য ইনভিজিবল্ রে’ বলে।

কল্পবিশ্ব – আমরা গত কয়েক বছর আগে ‘হুগো’ ছবিটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। মানে মার্টিন স্করসেজি তাঁর চেনা ধারার একেবারে বাইরে গিয়ে কি অসাধারণ বানালেন ছবিটা।

সন্দীপ রায় – হ্যাঁ খুব ভালো কাজ আর গল্পটাও দারুন।

কল্পবিশ্ব – আমরা চাইছি এই কাজটা করে যেতে বাংলায়। আগামীদিনেও যাতে একঝাঁক নতুন মুখ আসে। এই ধারাটা আরো যাতে ছড়িয়ে পড়ে।

সন্দীপ রায় – এটা একটা খুব দামী কাজ করে যাচ্ছ তোমরা। এভাবেই একটা মাস এন্থুসিয়াজম্ এর জন্ম হতে পারে। আমার তো বেশ আশার কথা লাগছে আবার।

কল্পবিশ্ব – আমাদের কাছে আজকের সন্ধ্যেটা অন্যতম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা আপনাকে কল্পবিশ্বের এক অন্যতম সুহৃদ বলে মনে করব আজ থেকে।

Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, বিশেষ আকর্ষণ, সন্দীপ রায়ের সঙ্গে বাস্তবের এক কল্প-আড্ডা, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার

Bhalo laglo. Onek kichhu jana gelo. Shonkur chhobir opekshay roilam.

বাহ.. দারুন লাগলো !!অনেক সিনেমার নাম জানলাম। সন্দীপ রায়ের থেকে নতুন চমকের আশায় রইলাম …

Fantastic Interview! অনেক অজানা কথা জেনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! অনেক সিনেমার নাম এবং প্রচুর তথ্য এবং শ্রী সন্দীপ রায়ের ভাললাগার কথা পড়ে! কল্পবিশ্বকে অসংখ্য ধন্যবাদ! অপেক্ষায় থাকব এইরকম আরো কিছু পাওয়ার জন্য! অনেক শুভেচ্ছা!

Khub Vlo laglo….

Sakkhatkar Darun Laglo.Onek Kichu jante parlam,Purono movies & Satyajit Ray ar Sandip Ray er Tv series er Golpogulo.Kolbiswo Team Ke onek onek dhonnobad ar kurnish.

Enjoyed, not only for the subject and lucidity. It’s a goldmine of information’s.