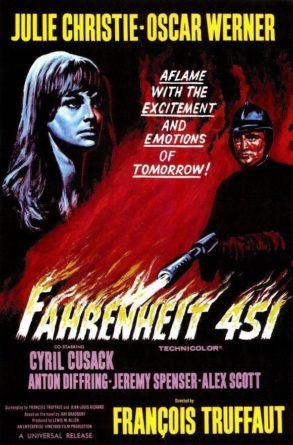

চলচ্চিত্র সমালোচনা – ফারেনহিট ৪৫১ (১৯৬৬)

লেখক: সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী:

“To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.” — Victor Hugo

ওরা যেন প্রশ্ন না করে? না যেন জানতে চায় এই প্রতিদিনের সামাজিক অস্তিত্বের নিয়ন্তাকে … যদি রাষ্ট্রের ভাবনা এমনই হয়? যদি সে টুঁটি টিপে রাখে মুক্তচিন্তার তাহলে তো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বলার জন্য কোন স্বরই অবশিষ্ট থাকবে না। আর বই ছাড়া এই মুক্তবুদ্ধি ছড়াবে না কোনমতেই। তাই পোড়াও বই। এই প্রায় ডিস্টোপিয়ান আবহে রে ব্র্যাডবেরির লেখা ১৯৫৩ সালের বিখ্যাত উপন্যাস Fahrenheit 451 যা রাষ্ট্রের প্রবল দমননীতির প্রতীকী ছবিকে তুলে ধরেছিল। পদার্থবিদ্যা অনুসারে কাগজ পুড়ে যায় ৪৫১ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় (যদিও প্রায় ৪৪০ ডিগ্রীতেই আগুন ধরে যায় আর তার ওপর কম বেশী ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রায় বইয়ের পাতা পুড়ে যেতে পারে কাগজের উপাদানের ওপর নির্ভর করে)। এই বৈজ্ঞানিক সূত্রকে রূপকার্থে ব্যাবহার করেই এক ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কথা বলা হয়েছিল ওই উপন্যাসে যেখানে যে কোন বই পড়ার ওপর রাষ্ট্রের কঠোর নিষেধাজ্ঞা। শুধু তাই নয়, যে কোন লুকোনো বইয়ের সন্ধান পেলেই রাষ্ট্রের ‘পোষা’ দমকল বাহিনী তা গিয়ে পুড়িয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার গত শতাব্দীর তিনের দশকে নাৎসি জমানার সেই কুখ্যাত ‘বই পোড়ানো’র ঘটনাগুলো যা তারা প্রায় উৎসবের চেহারা দিয়েছিল। এই গল্পের নায়ক মন্ট্যাগ এই রকমই একজন সরকারী দমকল বাহিনীর কর্মী যে লুকোনো বইয়ের সন্ধান পেলে তা পুড়িয়ে দিয়ে আসে। রাষ্ট্রের এই নিয়মের কাছে অন্ধ আনুগত্য মন্ট্যাগের। সে নিজেও বইকে বিপদজনক আর মানুষের পক্ষে অহিতকারী বলেই ভাবে যদিও তার কোন গল্পের বই পড়া নেই। ঘটনাচক্রে তার সাথে আলাপ হয় ক্ল্যারিস ম্যাকেলান নামে এক যুবতী মেয়ের। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল কিন্তু যে মেয়ে কোন কিছুই বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় না বরং প্রশ্ন করে সমাজের প্রচলিত নিয়মগুলোকে। ক্ল্যারিসের প্রতিবাদী আদর্শের সান্নিধ্যে এসে মন্তাগের জীবনদর্শনে এক বড়ো পরিবর্তন আসে। সে প্রশ্ন করতে থাকে আমাদের প্রতিদিনের সামাজিক আর রাজনৈতিক অস্তিত্বকে। এরপর ক্ল্যারিসের আগ্রহেই বইয়ের আশ্চর্য অক্ষরমালার সাথে সখ্যতা হয় তার, সে বুঝতে পারে এই বিপুল জ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্র তাদের প্রশ্ন করার অধিকারকে কিভাবে দমিয়ে ফেলার পথ করছিল। এই বোধ মন্ট্যাগকে করে তোলে বিদ্রোহী। সে পালায় এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে। তার সন্ধানে তখন তারই একদা সহকর্মীরা হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছে কারণ সে এখন মুক্ত চেতনার প্রতীক যা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপদজনক। সন্তর্পণে অনেক পথ পেরিয়ে সে আশ্রয় নেয় এক দূর গ্রামের বই-মানুষদের কাছে যারা একটা পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে।

শুধুমাত্র কল্প-বিজ্ঞান হিসেবে নয় বরং যে কোন দমননীতির বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক বিবেক হিসেবে ব্র্যাডবেরির এই বিখ্যাত কাজটাকে এখন ধরা হয়। ১৯৬৬ সালে বিখ্যাত ফরাসী পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো এই গল্প থেকে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। সেটা ছিল ত্রুফোর প্রথম রঙিন ছবি এবং ইংরেজি ভাষায় বানানো ওর একমাত্র চলচ্চিত্র।

গল্পের সঙ্গে যদিও ঘটনাগত কিছু অমিল এই চলচ্চিত্রে ছিল। মূল কাহিনীতে মন্ট্যাগ যে বইটা নিয়ে বই-মানুষদের আশ্রয়ে পৌঁছায় সেটা প্রাচীন হিব্রু বাইবেল ‘এক্লেসিয়াসটেস্’ আবার সিনেমাতে দেখানো বইটা হল এডগার অ্যালান পোর লেখা ‘টেলস্ অফ মিস্ট্রি অ্যান্ড ইম্যাজিনেশন’। এছাড়া গল্পের প্রথম সংস্করণের মতো এই সিনেমাও কল্পবিজ্ঞানের নানা উপাদান বাদ দিয়ে দেয়। যেমন প্রফেসর ফেবারের মেক্যানিক্যাল হাউন্ড যেটা দিয়ে তিনি দূরের লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তার উল্লেখ নেই সিনেমাতে। আবার শহর থেকে মন্তাগের পালিয়ে যাওয়ার পর যে ভয়ংকর সংঘর্ষ শুরু হয় তাও এই ছবিতে উজ্জ্বল ভাবেই অনুপস্থিত। তবে গল্পের মূল দার্শনিক প্রশ্নটাকে ধরার ক্ষেত্রে এই ছবি অনেকেরই মতে সফল। রিলিজের সময় যদিও তাত্ত্বিক বা সিনেমা বোদ্ধা থেকে সাধারণ দর্শকদের কাছে এই ছবির আবেদন বেশ মিশ্রই ছিল। ন্যু ইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত সিনেমা সমালোচক বস্লি ক্রাউদার এই ছবিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেছিলেন ফরাসী নব-তরঙ্গের (ন্যুভেল ভাগ্) আর একটা ভান বলে তেমনি আবার ব্রিটিশ সমালোচক লেসলি হ্যালিওয়েল এই ছবির প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত মার্কিন পরিচালক মার্টিন স্করসেসি তার নিজের কাজের ক্ষেত্রে এই ছবির অকুণ্ঠ প্রভাব স্বীকার করেছিলেন। লেখক ব্র্যাডবেরি অনেক পরে ইন্টারভ্যুতে স্বীকার করেছিলেন যে কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই ছবি তার ভালো লেগেছিল বিশেষ করে ছবির শেষ ফ্রেমে বই-মানুষেরা যেভাবে তুষারে ঢাকা গ্রামের রাস্তার মধ্যে দিয়ে যেতে এক একটা বইকে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে যায় সেই দৃশ্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই বই-মানুষেরাই ছিল এই গল্পের সেই বিদ্রোহী মানুষের দল যারা প্রত্যেকে এক একটা বইকে আত্মস্থ করে শেষে নিজেরাই প্রায় ওই বইয়ের জীবন্ত সত্ত্বা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মুখের অনর্গল আবৃত্তির মধ্যে দিয়েই ওই বইগুলোর অন্তর্গত চেতনা বা ভিক্টর য়্যুগো বর্ণিত সেই আগুন গ্রীক পুরাণের অ্যাটলাসের মতো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গচ্ছিত থেকে যায়। আর এখানেই হয়তো রে ব্রাডবেরি এবং ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো এই দুই মহান স্রষ্টার সার্থকতা।

Tags: চলচ্চিত্র সমালোচনা - ফারেনহিট ৪৫১ (১৯৬৬), প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়