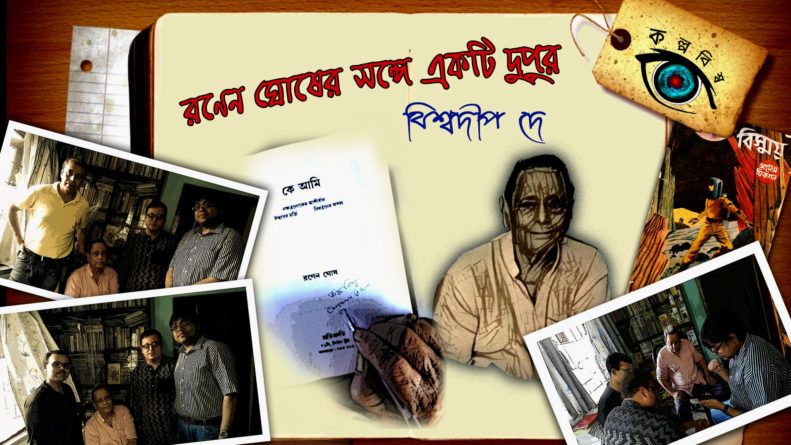

রণেন ঘোষের সঙ্গে একটি দুপুর

লেখক: বিশ্বদীপ দে

শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)

আকাশ বেশ কালো। বর্ষার নিচু মেঘের ছায়া গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। যখন তখন বৃষ্টি নামবে। অথচ আমরা বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না!

এদিকে ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না। মোবাইল সুইচড অফ। ভিজিটিং কার্ডে লেখা ল্যান্ডলাইন নম্বরেও কানেকশন হচ্ছে না। কী করা যায়? তাহলে কি রণেন ঘোষের সঙ্গে দেখা হবে না? কার্ডে যে রাস্তার নাম লেখা সেখানেই চক্কর খাচ্ছি। নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়িটা খুঁজছি।

বাড়ি নয় অফিস। প্রতিশ্রুতি পাবলিকেশনের অফিস। সেখানেই থাকার কথা তাঁর। ১৯৬৩ সালে ভারতবর্ষের প্রথম সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা ‘আশ্চর্য’-র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলা সায়েন্স ফিকশনে যে বিপুল জোয়ারের সৃষ্টি হয়, সেখানে সত্যজিৎ-প্রেমেন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ তো বটেই, সমাবেশ ঘটেছিল কিছু তরুণ তুর্কিরও। সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধনও অবশ্য তখন সদ্য তিরিশ পেরোনো উদ্দাম যুবক। তাঁর সঙ্গে একে একে জুটে গিয়েছিলেন এই তরুণরাও। তাঁদের মধ্যে অকালপ্রয়াত দিলীপ রায়চৌধুরী যেমন ছিলেন, ছিলেন বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক অনীশ দেব, তেমনই ছিলেন রণেন ঘোষও। পরবর্তী সময়ে যিনি সম্পাদনা করেছিলেন ‘বিস্ময়’ পত্রিকা। এমনকী ‘ফ্যান্টাস্টিক’ পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও তিনি সহায়তা করেছেন অদ্রীশকে। তারপর নয়ের দশকের শেষে এসে শুরু করেছেন প্রকাশনার কাজ।

বইমেলায় প্রতিশ্রুতি পাবলিকেশনের স্টল থেকেই পেয়েছি তাঁর ভিজিটিং কার্ড। তখন থেকেই প্ল্যান ছিল, বাংলা সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রতিনিধি এই মানুষটার কাছে যেতেই হবে। এত বছর ধরে নিরলস সাধনা করে চলেছেন তিনি। আশি বছরে পৌঁছেও কলম চলছে সমান গতিতে। কাজপাগল, সাই ফাইয়ের প্রতি এমন একজন প্যাশনেট মানুষের কাছে যাওয়াটা সত্যিই খুব দরকার।

অনেক খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল প্রতিশ্রুতির অফিস। কিন্তু শাটার নামানো! দীপ, সুপ্রিয়, প্রবুদ্ধ, আমি—আজকের অভিযানের চার সদস্যেরই মুখ তখন ম্লান। আসলে উনি আসতে বলেছিলেন এগারোটার মধ্যে। আমরা পৌঁছেছি পৌনে বারোটা বাজিয়ে। দোষ তো আমাদেরই।

শেষমেশ পাশের লন্ড্রি থেকে হদিস মিলল ওনার বাড়ির। সিকিউরিটি পৌঁছে দিল ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। বেরিয়ে এসে অল্প হেসে বললেন, ‘কল্পবিজ্ঞান তো?’ ঘাড় নাড়তেই বললেন, ‘আসুন আসুন। সবাই ভিতরে চলে আসুন।’

বইপত্তরে ঠাসা একটা ঘরের মধ্যে আমাদের বসালেন। দেরির জন্যে ক্ষমা চাইতেই বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি তো ভাবলাম আপনারা বোধহয় আসবেনই না আজ।’ জানালেন মোবাইলে একদম চার্জ নেই। তাই সুইচড অফ। সামান্য এলোমেলো কথার ভিতরেই জানতে চাইলেন কল্পবিশ্ব সম্পর্কে। সুপ্রিয় ল্যাপটপের স্ক্রিন মেলে ধরল ওনার সামনে। একে একে দেখানো হতে লাগল বিভিন্ন লেখা। দেখলেন। কিন্তু সামান্য হতাশা মিশিয়ে বললেন, ‘ভালোই করছেন কাজ। কিন্তু কী জানেন তো, আমরা পুরোনো দিনের লোক, আমাদের কাছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিন অনেক বেশি আনন্দের। ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ম্যাগাজিন বিক্রি করেছি আমরা। আমি, অনীশ… আমরা সবাই। দিনের শেষে যখন দেখতাম, এতগুলো পত্রিকা বিক্রি হয়েছে, সে আনন্দের কথা বলে বোঝানোর নয়। ওয়েব ম্যাগাজিনে কি সেই মজা আছে?’

– একটু বলুন না সেই সব দিনের গল্প। আমরা আজ সেই শুনতেই এসেছি।

দীপের আবদার শুনে আলতো হেসে ‘আপনি’-র বেড়া ভেঙে রণেনবাবু ‘তুমি’-তে চলে এলেন, ‘তাহলে বসতে হবে। এখন আমার লাঞ্চের টাইম। আমি প্রতিদিন সাড়ে বারোটায় খাই। একেবারে নিয়ম মেনে। বোসো, অনেক গল্প করব। খুব ভালো লাগছে, তোমাদের মতো ইয়ং ছেলেরা দল বেঁধে পত্রিকা করছ। আমাদের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে এক সময় ছিল! তুমুল পাগলামির দিন।’

বেশ কিছুক্ষণের অপেক্ষা। চারপাশের বইগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। বিবিধ বিষয়ে দারুণ দারুণ সব বই। আসিমভের এসে কালেকশন থেকে শুরু করে আরও কতসব নাম না জানা সায়েন্স ফিকশন লেখকের বই, ফোটোগ্রাফির ওপর পুরো একটা সিরিজ রয়েছে দেখলাম। রয়েছে পপুলার সায়েন্সের বইও। শুধু বিজ্ঞান বা কল্পবিজ্ঞান নয়, মূলধারার সাহিত্যও আছে। একগাদা অনুষ্টুপ পত্রিকা বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বইও উঁকি মেরে সে প্রমাণ দিচ্ছে।

খানিক বাদে ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে আমাদের কৌতূহল মাখা দৃষ্টি দেখে বললেন, ‘এটা কিন্তু শুধু এই ঘরের কালেকশন। এরকম প্রত্যেক ঘরেই আছে। এমনকী আমার অফিসেও ঠাসা বই। তবে একদিনে তো হয়নি, আস্তে আস্তে আমি এই সংগ্রহ গড়ে তুলেছি। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত অদ্রীশদার থ্রু দিয়ে আমার থেকে বই নিয়ে যেতেন। দ্যাখো, এটা আমি মনে করি, তুমি যদি প্রচুর পড়াশুনো না করতে পারো, তাহলে লেখাও সম্ভব নয়।’

এই আশি বছরে পৌঁছেও একজন মানুষ প্রত্যেকদিন নিয়ম করে পড়েন, লেখেন। সামনের বইমেলায় চারটে বই বেরোচ্ছে। সেগুলোর কাজ অবশ্য শেষ। এবার ছাপা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু তাঁর মাথায় অনবরত ঘুরে চলেছে নানান রকম আইডিয়া। এ সত্যিই অকল্পনীয়। নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন আর সৃষ্টিশীলতায় বুঁদ থাকার কারণেই বয়স তাঁর চেহারায় সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি। অন্তত দশ বছর কম মনে হয়। একদম তরুণ বয়সে কতখানি এনার্জি ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কথাপ্রসঙ্গে আবার ফিরে গেলেন অতীতে। অদ্রীশ বর্ধনের সঙ্গে পরিচয়েরও আগের সময়ে। ‘একটা নতুন কিছু, চিরাচরিত চেনার থেকে বেরিয়ে এসে একটা নতুন সম্ভাবনা… এর একটা আকর্ষণ ছিল। না দেখা কিছুকে দেখার আগ্রহ আর অ্যাডভেঞ্চার—ছোটোবেলা থেকেই এগুলো আমায় টানত। বাবা-মা আমাদের জন্মদিন বা অন্য অকেশনে বই উপহার দিতেন। তবে আমরা সোনার চামচ কেন, লোহার চামচ মুখে করেও জন্মাইনি। বছরে একবার স্কুলের মাইনে দেওয়া হত মায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে। বছরে একবারের বেশি জামাকাপড় কেনার ক্ষমতা ছিল না। বাবা ছিলেন আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিসনার। ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিদেশি শিক্ষা বর্জন করার আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে আয়ুর্বেদে চলে যান। অবশ্য তাঁর কাছে ডাক্তারি করার থেকেও ইমপর্ট্যান্ট ছিল সমাজসেবা। এই ধরনের মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না। যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে কত আর বই কিনব, ক্লাস সেভেন থেকে লাইব্রেরির মেম্বার হয়ে গেলাম। যা প্রাণ চায় পড়তাম। পড়তে পড়তেই একটা ক্রেজ ডেভেলপ করল। কোনও বাছবিচার ছিল না, যা পেতাম পড়তাম। তবে সায়েন্স ফিকশন ধাঁচের লেখাই বেশি টানত। একজন গোয়েন্দার কথা মনে পড়ছে, প্রতুল। গল্পগুলোতে বেশ সায়েন্স ফিকশনের ছায়া থাকত। দারুণ লেখা। কিন্তু কার লেখা তা আজ আর মনে নেই। আর একটা বই, জুল ভার্নের টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস অ্যান্ড দ্য সি-এর অনুবাদ। দেব সাহিত্য কুটিরের বই। নাম ছিল সাগরে। সে বইটা আমি এবং আমার দুই ভাই যে কতবার পড়েছি! বারবার পড়েও সাধ মিটত না। সমুদ্রের তলার না দেখা দুনিয়ায় চলে যেতাম পড়তে পড়তে। চমৎকার অনুবাদ! কিন্তু কার যে করা, সেটা কোনওদিন জানতে পারিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম বিখ্যাত ছড়াকার সুনির্মল বসুর করা। কিন্তু পরে জেনেছিলাম উনি করেননি। দেব সাহিত্যে কুটিরেও খোঁজ করেছিলাম। ওঁরাও বলতে পারেননি! অতদিন আগের বই, আজ আর তার কোনও হদিস নেই।’ বলতে বলতে পুরোনো স্মৃতির ছায়া পড়ল ওনার চোখে।

– আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে এই বইটা আছে। তবে খুঁজতে হবে।

দীপের কথা শুনে প্রায় ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রণেনবাবু, ‘অ্যাঁ! বলো কী? একটু দ্যাখো না খুঁজে। যদি পাও, একবার আমাকে দেখিও। খুব দেখতে ইচ্ছে করে বইটাকে।’ বুঝলাম, ছেলেবেলার বিশুদ্ধ মুগ্ধতা আজও তাঁকে ছেড়ে যায়নি বলেই মনের ভেতর এখনও এক বালকের বিস্ময় জলছাপ হয়ে লেগে রয়েছে।

‘তারপর… বোধহয় ক্লাস নাইন… আমেরিকান লাইব্রেরির মেম্বার হলাম। বুঝি না বুঝি মোটা মোটা বই নাড়াচাড়া শুরু করলাম।’ হাসতে হাসতে বললেন, ‘আসলে ইংরেজি বই পড়তে শুরু করার পিছনে লোককে দেখানোর একটা ব্যাপার ছিল বোধহয়। তবে পড়তে পড়তে আমার জানার পরিধিটা আরও বড় হয়ে গেল। লেখার ব্যাপারটাও শুরু হয়ে গেছে ততদিনে। যদিও ছাপতে দেওয়ার সাহস ছিল না। এদিকে আইএ পাশ করে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরিতে ঢুকেছি। চাকরির পাশাপাশি পড়া আর লেখা নিয়ে আছি। এরপরই হাতে এল আশ্চর্য।’

‘আশ্চর্য’-র কথা বলতে গিয়ে রণেনবাবুর চোখদুটো ভীষনরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ‘আশ্চর্য-র প্রথম সংখ্যাটা হাতে নিয়ে চমকে গেলাম। মনে হল, আরে! এরকম একটা পত্রিকারই তো দরকার ছিল। ঠিক যা চাইছিলাম অবিকল তাই।’

সুপ্রিয় জানতে চাইল, ‘আপনি তখনও তো অদ্রীশবাবুকে চেনেন না?’

– নাহ্, কোনও পরিচয় ছিল না। পত্রিকা পেয়েই ছুটেছিলাম ওনার বাড়ি। আমি লিখি শুনে অদ্রীশদা জানতে চাইলেন, কোনও লেখা সঙ্গে আছে কিনা। আসলে তখন তো এই বিষয়ে লেখকের খুব অভাব। অদ্রীশদা হন্যে হয়ে লেখক খুঁজছেন। তা ওনাকে কিছু লেখা দিলাম পড়তে। তার মধ্যে একটা লেখা ওনার খুব পছন্দ হয়েছিল। সেটা অবশ্য অনুবাদ… মূল গল্পটা ছিল ইংরেজিতে। একটা ছশো বছরের জার্নি। পৃথিবী থেকে আলফা সেন্টারাইয়ের একটা গ্রহে যাওয়া হচ্ছে। যদিও শেষমেশ গিয়ে দেখা গেল ততদিনে পৃথিবীর বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। ওই দূরত্ব আরও অল্প সময়ে অতিক্রম করার ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছে মানুষ। ফলে গল্পের নায়ক অত বছর ধরে জার্নি করে ওখানে পৌঁছে দেখল, আগেই মানুষ ওখানে পা রেখে ফেলেছে। গল্পটাকে আমি নিজের মতো করে লিখেছিলাম। ঠিক অনুবাদ নয়। ট্রান্সক্রিয়েশন বলতে পারো। যাই হোক, এরপর তো শুরু হয়ে গেল আমার পুরোদমে লেখা। অদ্রীশদাই আমাকে লিখিয়ে নিয়েছেন বলতে পারো। আমি তখন নানা কাজে ব্যস্ত। অফিস আছে, সোশ্যাল ওয়ার্ক আছে। এমনও হয়েছে, উনি আমার বাড়িতে চলে এসেছেন, আমার গিন্নিকে বললেন, কৃষ্ণা তুমি আমাকে চা করে খাওয়াও। ওকে ওই ঘরে লিখতে বসিয়েছি, ও লিখুক। ধরে না লেখালে তো লিখবে না!’

– সম্পাদক নিজে বসে থেকে লেখাচ্ছেন! আজকাল এ জিনিস ভাবাই যায় না।

প্রবুদ্ধর কথা শুনে মুচকি হাসলেন রণেনবাবু, ‘অদ্রীশদা মানুষটাই অন্যরকম ছিলেন। আমি তো নির্দ্বিধায় বলি, হি ইজ মাই গুরু। অনেক কিছু শিখেছি ওনার কাছ থেকে। কাছ থেকে দেখেছি ওনার ডেডিকেশন। পত্রিকা করতে গিয়ে টাকার অভাব হলে, উনি নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিয়ে পর্যন্ত পত্রিকা চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ ওঁর স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলেটাও তখন একদম ছোটো। ততদিনে আমি প্রায় অদ্রীশদার ফ্যামিল মেম্বারের মতো হয়ে গিয়েছি। দেখেছি কীরকম ভয়ঙ্কর ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ওনাকে।’

– আশ্চর্য তো বন্ধ হয়ে গেছিল?

আমার প্রশ্ন শুনে রণেনবাবু সামান্য থমকালেন। তারপর বললেন, ‘হ্যাঁ, তাছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এদিকে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছি। অদ্রীশদার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে না। ফ্যাক্টরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই সময়ই একদিন চিঠি পেলাম সুজিতের। ওই প্ল্যান দিল, নতুন একটা পত্রিকা করার। সেই চিঠিটা এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে। তো, আমি গেলাম ওর অফিসে। ও ছিল না। আমি নোট রেখে এলাম। আমার বাড়িতে আসতে বললাম। সুজিত আর অনীশ এল পরের দিন। সেই ওদের সঙ্গে পরিচয়। শুরু হল নতুন পত্রিকা ‘বিস্ময়’। আমাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। অমিতানন্দ। জীবনানন্দের ভাইপো। ও তখন মাস্টার্স পড়ছে। অমিত আগে থেকেই আমার বন্ধু ছিল। ওকেও সঙ্গে পেলাম। বিস্ময় হয়ে উঠল আমাদের ধ্যানজ্ঞান, সবকিছু… পত্রিকাটাও দাঁড়িয়ে গেল… ওহ্, কী সব দিন গেছে!’

বলতে বলতে স্মৃতির ভেতর ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি। আর আমরাও তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সুদূর সত্তরের দিনগুলোয়। যেখানে কয়েকজন কল্পবিজ্ঞান-পাগল যুবক স্টেশনে এসে দাঁড়ানো ট্রেনে উঠে বিক্রি করছে আনকোরা এক নতুন পত্রিকা। তারপর ট্রেন থামলে নেমে দাঁড়াচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। দিনের শেষে হিসেব করতে বসছে বিক্রিবাটার। স্বপ্নের মতো এক ঘোরের ভিতর অসম্ভবকে সম্ভব করার পাগলামিতে পেয়ে বসেছে তাদের। যে স্বপ্ন অদ্রীশ বর্ধন দেখেছিলেন ‘আশ্চর্য’-র মধ্যে দিয়ে তাই নতুন করে ‘বিস্ময়’ হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পাঠকের কাছে। নির্মিত হচ্ছে বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

‘কিন্তু…’ রণেনবাবুর চোখে বিষণ্নতার ছায়া পড়ল, ‘শেষ পর্যন্ত অবশ্য সবকিছু ভালোভাবে হল না। আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল বিস্ময়। অথচ ততদিনে প্রায় কুড়িটার মতো সংখ্যা বেরিয়ে গেছে।’

– বন্ধ হল কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে রণেনবাবু ম্লান হাসলেন, ‘কী জানো, সেটা খুবই দুঃখের একটা ঘটনা। সুজিত আমাদের সঙ্গে বিট্রে করল। সব কিছু বেচে দিয়ে চলে গেল। তার আগের দিন রাতেই আমরা হোটেলে বসে খাওয়াদাওয়া করেছি, সেলিব্রেট করেছি যে আমরা নো লস নো গেইন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছি। কী আনন্দের দিন ছিল সেটা! অথচ পরদিনই সব শেষ হয়ে গেল। আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা নিয়ে সুজিতকে দিয়েছিলাম। সেই টাকা দিয়ে হাফ ফর্মা লেদ অ্যান্ড আদারস মেশিন কেনা হল। সমস্ত কিছু ওয়ান ফাইন মর্নিং বেচে দিয়ে সুজিত উধাও হয়ে গেল। কোনও পাত্তা পেলাম না ওর।’ বলতে বলতে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল তাঁর মুখের রেখাগুলো। ‘সন্ধান অবশ্য পেয়েছিলাম, দু’বছর বাদে। কিন্তু বিস্ময়কে আর ফেরানো যায়নি।’

চোখের সামনে যেন একটা রংচঙে ভিডিও চলছিল। আচমকা সেটায় কেউ সেপিয়া রং চাপিয়ে দিল। সেদিনের সেই প্রবঞ্চনার কথা ভেবে এতদিন পরেও অশীতিপর রণেন ঘোষ মুহূর্তে যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেন। কিন্তু তারপরই মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা পজিটিভ তরঙ্গ দিয়ে সেটাকে সামলেও উঠলেন, ‘থেমে থাকিনি জানো। বিস্ময় বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল ফ্যানটাস্টিক। হঠাৎ একদিন অদ্রীশদার চিঠি পেলাম। দেখা করতে বললেন আমায়। গেলাম। অদ্রীশদা বললেন, রণেন তুমিও বসে আছ, আমিও বসে আছি। চলো আবার শুরু করি। তো, শুরু হল। নিজের প্রকাশনা অবশ্য তখন অনেক দূরে। সেটা হল নয়ের দশকের একেবারে শেষে এসে। ততদিনে ফ্যানটাস্টিক অনিয়মিত, অদ্রীশদাও সেই ফর্মে নেই। আমার মনে হল, আমি কোথায় লিখব। আমি তো আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বলতে পারব না, ভাই, আমার লেখা ছাপো। সেই চিন্তা থেকেই প্ল্যান এল পাবলিকেশনের। তখনই জন্ম নিল প্রতিশ্রুতি।’

– আপনার প্রকাশনা থেকে আরেকজনের বইও চোখে পড়ছে। ভবেশ রায়।

প্রবুদ্ধর সব সময়ই নতুন নতুন বইয়ের দিকে নজর থাকে। ওর কথা শুনে রণেনবাবু জানালেন, ‘ভবেশ রায় একজন চমৎকার লেখক। ষাটের কোঠায় বয়স। বাংলাদেশে থাকেন। ওনার লেখায় ভাষাগত একটা ফারাক অবশ্য আছে আমাদের সঙ্গে। সুঁচকে সুঁই বা জলকে পানি বলার ফারাক। বুঝতেই পারছ, ভৌগোলিক কারণেই এই তফাত। সেটুকু আমাকে এডিট করে নিতে হয়। অনবদ্য ভাষা। তরতর করে এগিয়ে যায় গল্প। ওনাকে কীভাবে পেয়েছিলাম জানো? প্রকাশনা খুলবার পর আমার তো তখন লেখক দরকার। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম, লেখক চাই আর অনুবাদক চাই বলে। তখনই ওনাকে পাওয়া। আর কাউকে সেভাবে পেলাম না। আসলে এই বিষয়ে লেখা তো অত সহজ নয়। প্রচুর পড়াশুনো থাকতে হবে। চাই কল্পনার সঠিক প্রয়োগ। দুটো না মিশলে তো হবে না।’

– ‘এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁদের লেখা পড়েন?’

দীপের প্রশ্নে কিঞ্চিৎ থমকালেন, ‘পড়ি তো। কিন্তু ভালো লাগে না। ভেরি পুওর। সবথেকে যেটা দুঃখের, ভালো মৌলিক লেখা তো পাই-ই না, অনুবাদও নেই। আমাদের ছোটোবেলায় কত লোকের অনুবাদ পেতাম, এখন আশ্চর্যজনক ভাবে কেউ নেই! আর সেখানেই সমস্যা। ভালো কল্পবিজ্ঞান লেখার ক্ষেত্রে আমি মনে করি, দুটো জিনিস দরকার। এক হল পড়া আর দুই হল সেখান থেকে বেছে নিয়ে অনুবাদ করা। ওটা করতে থাকলেই কিন্তু আস্তে আস্তে হাতটা তৈরি হয়ে যায়, মৌলিক লেখার। সুতরাং পড়তে হবে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মল্লিকরা রোববার রোববার ব্যাগ ভরতি করে বই নিয়ে আমার কাছ আসত। সেখান থেকে পছন্দ করে বই কিনতাম, বাকিটা ফেরত নিয়ে যেত। এই পাগলামিটা এখন আর দেখি না। অথচ আমেরিকা বা অন্য জায়গায় কিন্তু লোকে এখনও পথ চলতে সবসময় সঙ্গে বই রাখে, আমাদের এখানে সে দৃশ্য আর দেখা যায় কি? অবাক লাগে, লাইব্রেরির কনসেপ্টটাই আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। অথচ ওখানে কিন্তু দিব্যি চলছে। তারপর ধরো লেখার বিষয়। আমাদের এখানে সেই একঘেয়ে প্রেম-ভালোবাসার বাইরে কেউ কিছু লিখতে চায় না। আমেরিকায় কিন্তু এখনও দারুণ দারুণ সব ভূতের গল্প, সায়েন্স ফিকশন লেখা হচ্ছে।’

ওনার কথাগুলো শুনতে শুনতে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে সত্যি লজ্জা হচ্ছিল। তাই খানিক কথা ঘোরাতেই জানতে চাইলাম নতুন লেখার কথা। জানালেন, সমুদ্রের ওপর নতুন একটা লেখা সবে শেষ করেছেন। প্রায় দেড়শো পাতার লেখা। ‘এই লেখাটার কথা বলতে গেলে বহুদিন আগে লেখা একটা সিরিজের কথাও বলতে হয়। সেসময় আশ্চর্যতে আমি আর অদ্রীশদা সমুদ্রের নীচে বাস করার আইডিয়া নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলাম। সেসময় আমাকে সমুদ্র নিয়ে প্রভূত পড়াশুনো করতে হয়েছিল। তখনই দেখেছিলাম এই জগৎটা কী আশ্চর্য একটা জগৎ! সমুদ্রই মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখবে বলে আমি মনে করি। এতদিন বাদে সেই বিষয়টা নিয়েই আবার লিখলাম। এছাড়াও আরও তিনটে বই বেরোচ্ছে বইমেলায়, একটা জেনেটিকস নিয়ে, একটা গ্রিন টেকনোলজি নিয়ে, আর তৃতীয়টা জীবনের অন্বেষণ নিয়ে। মানে আমাদের গ্রহে তো বটেই অন্য গ্রহেও যদি আমরা জীবন খুঁজতে যাই, তো কীভাবে খুঁজব। প্রাণের সংজ্ঞাটাই বা কী। সব ক’টা বই-ই কিন্তু পপুলার সায়েন্সের ওপরে। আশা করি বইগুলো পড়লে পাঠকরা অনেক ভাবনাচিন্তার খোরাক পাবেন। সেই ভাবনা থেকেই নতুন নতুন আইডিয়া আসবে।’

বুঝতে পারছিলাম একটি বই লেখার পিছনে পাঠকের কাছে নিজের কথাটুকু পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে অস্বীকার করেন রণেনবাবু। তিনি চান একটি ভাবনার বীজ থেকে নতুন বীজ, সেখান থেকে আরও নতুনের সৃষ্টির নেশায় মেতে থাকতে। তাই আশি বছরে পৌঁছেও তিনি নবীন। উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এটা বয়ঃবৃদ্ধের দেশ। ঠিকই লিখেছিলেন। ইমাজিনেশনকে সবসময় খুলে দিতে হয়। তবেই নতুন নতুন সৃষ্টি হবে। এই জন্যেই অনেকের সঙ্গে আমার মেলে না। আমার চিন্তাধারায় আমি চলি।’ শুধুই ক্ষোভ নয়, আশার কথাও শোনালেন, ‘তবে চারপাশে শুধুই নেগেটিভ সেটাও বলছি না। অনেক অল্পবয়সিরাও আমাকে ইন্সপায়ার করে। বলে, আপনি একা এত খাটছেন, বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি। তারা করেও, নিজেদের সময় বাঁচিয়ে। তোমাদের দেখে ভালো লাগছে। চালিয়ে যাও। কল্পবিশ্ব এগিয়ে চলুক। তোমাদের মধ্যে দিয়েই তো আমি বাঁচব।’

এবার উঠতে হবে। সেকথা জানাতেই হেসে বললেন, ‘আবার এসো কিন্তু। একদিনে সব কথা হয় না।’ বুঝতে পারছিলাম, বয়সের দূরত্ব অনায়াসে ঘুচিয়ে সমমনস্ক নতুন বন্ধু পেয়ে তিনি ভিতরে ভিতরে তুমুল উৎসাহিত। আসবার সময় তাই সমস্বরে বললাম, ‘নিশ্চয়ই আসব। আপনি ভালো থাকুন। নতুন নতুন লেখায় থাকুন। আবার দেখা হবে।’

Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, বিশেষ আকর্ষণ, বিশ্বদীপ দে, রণেন ঘোষের সঙ্গে একটি দুপুর