অপার্থিব মেধার সন্ধানে – পরিশিষ্ট

লেখক: সনৎকুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: ইন্টারনেট

মহাকাশের আবর্জনা

জানুয়ারি মাসের প্রায় শেষ— এখনও ঠান্ডার প্রকোপ ভালোমতনই রয়েছে। সন্ধেবেলা সোয়েটার পরে চাদর জড়িয়ে জুত করে কফি খাচ্ছিলাম। এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। ‘কেমন আছ?’ গলা শুনেই বুঝলাম ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রফেসর মহাকাশ ভট্ট ফোন করেছেন। শুভ সংবাদ— স্যার ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ ব্যাঙ্গালোর আসছেন— ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে তিন দিনের সিম্পোসিয়াম আছে— সেখান থেকে পুণা হয়ে কলকাতায় আসছেন পনেরো তারিখ। দিনতিনেক থেকে ১৯ তারিখ দিল্লী হয়ে ফিলাডেলফিয়া ফিরে যাবেন।

আজ রবিবার। বেলা এগারোটা নাগাদ স্যারের বাড়ি এলাম। গতকাল পুণা থেকে এসেই স্যার ফোন করেছিলেন। স্যার স্টাডিতেই ছিলেন। ধরণীদা দু-কাপ কফি আর বাঁধাকপির পাকোড়া টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে গেল। খেতে খেতে কথা হচ্ছে। আমি বললাম, “স্যার, গত বছর এই মার্চ মাসে আমাদের ভারত থেকে “মিশন শক্তি” নামে অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল পাঠানো নিয়ে ভারতের মধ্যে আর আন্তর্জাতিক মহলে একটা সোরগোল উঠেছিল। নাসার প্রশাসনিক প্রধান জিম ব্রাইডেনস্টাইন ভারতের এই মিসাইল টেস্টকে “ভয়ানক জিনিস” বলেছেন কেন না তাঁর ধারণা এর বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসস্তূপ সৃষ্টি হবে আর তার কিছু কিছু খণ্ড ছিটকে গিয়ে আঘাত হেনে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পাঠানো স্যাটেলাইট কিংবা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। এটা শোনার পর থেকে ভারতেও যারা সরকারের বিপক্ষে তারা এই মিশনের খুব নিন্দা করেছে। সোসাল মিডিয়াতেও অনেকেই এর বিরুদ্ধে খুব লিখেছে দেখেছি। সত্যিই কি স্যার ভারত সরকারের ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই টেস্ট করাটা ঠিক হয়েছে? খুব কি জরুরি ছিল এই টেস্ট করার? এই টেস্ট করার সার্থকতাই বা কী? এর আগে অবশ্য এই অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল টেস্ট নিয়ে আর মহাকাশের জঞ্জাল বা আবর্জনা নিয়ে কথা উঠেছিল তখন আপনি এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবেন বলেছিলেন।”

স্যার পাইপ খেতে খেতে খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, “ঠিক, আমার মনে আছে। বেশ তাহলে আজ এই নিয়েই আলোচনা করা যাক। প্রথমে আমি এই শক্তি মিশন নিয়ে যে প্রশ্নগুলো করেছ তাই নিয়ে আগে জবাব দিয়ে নি। গত বছর ২৭ মার্চ উড়িষ্যা উপকূলে একটি ছোট দ্বীপ ডক্টর আবদুল কলাম আইল্যান্ডের লঞ্চিং প্যাড থেকে এই অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল পাঠানো হয়েছিল। ভারত সরকারের ডিফেন্স রিসার্চ্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বা DRDO-র এই প্রকল্পের নাম “মিশন শক্তি।” মিসাইল তো জানোই— একধরনের দূরপাল্লার স্ব-চালিত শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র যা অনেক দূর থেকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করা হয়। নানা ধরনের দূরপাল্লার মিসাইল আছে— ব্যালাস্টিক, অ্যান্টিব্যালাস্টিক, ইন্টার-কন্টিনেন্টাল আর এখন তার সঙ্গে যুক্ত হল অ্যান্টিস্যাটেলাইট। এই মিসাইলের মূলত চারটে অংশ— নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালক সিস্টেম, ফ্লাইট বা উড়ান সিস্টেম, ইঞ্জিন আর বিস্ফোরক।

নাম শুনেই বুঝতে পারছ মিশন শক্তির লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আর্টিফিসিয়েল স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ। বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে এরকম সক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহের সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় দু-হাজার সাতশো সাতাশির মতন আর মৃত উপগ্রহ আরও অনেক। নানা ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ আছে— যেমন উন্নত টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, পরিবেশ, জমির ম্যাপ তৈরি ইত্যাদির জন্য আর্থ অবসারভেশন স্যাটেলাইট, জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশের বস্তুর গবেষণার জন্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, পূর্বাভাষ ও গবেষণার জন্য ওয়েদার স্যাটেলাইট, জীবন্ত প্রাণীদেহের ওপর মহাকাশে মহাজাগতিক বিকিরণ, ওজনহীনতা ইত্যাদির কী প্রভাব হয় তা গবেষণার জন্য বায়োস্যাটেলাইট এমনকী অপর দেশের ওপর গুপ্তচরবৃত্ত ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য স্পাই স্যাটেলাইট ও কিলার স্যাটেলাইট ইত্যাদি। লো-আর্থ, মিডল-আর্থ, জিও-সিনক্রোনাস, পোলার ইত্যাদি নানান কক্ষপথে এরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। শুধু কি তাই, এগুলো ছাড়াও বেশ কিছু ক্ষুদে স্যাটেলাইট গত দুই দশক ধরে মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে।”

আমি: “এই ক্ষুদে স্যাটেলাইট ব্যাপারটা কী স্যার?”

স্যার: “স্পেসস্টেশন বা অন্যান্য স্পেসক্র্যাফটগুলো খুবই ওজনদার— কয়েক মেট্রিক টন থেকে কয়েকশো মেট্রিক টন। যেমন স্পেসশাট্ল ৫৪০ মেট্রিক টনেরও বেশি। হাবল স্পেসটেলিস্কোপ প্রায় এগারো মেট্রিক টন। এত বিপুল ওজনের পে-লোড তুলতে গেলে তার জ্বালানি সমেত বাহক যানও যথেষ্ট ভারী ও জটিল হবে আর জ্বালানি খরচও বিপুল পরিমাণ হবে। তাই বিজ্ঞানীদের বরাবরেরই প্রচেষ্টা কত হালকা ওজনের স্যাটেলাইট পাঠানো যায়। পরবর্তীকালে তারই ফলস্বরূপ ভয়েজারের ওজন দাঁড়াল ৮১৫ কিলোগ্রাম আর নিউ হরাইজন ৪৬৫ কিলোগ্রাম। এখন বিজ্ঞানীরা পাঠাচ্ছেন ছোট ছোট হালকা স্যাটেলাইট বা স্মলস্যাট যা বেশ কিছু তৈরি করছে টেকনিক্যাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। যার জন্য এদের বলে স্টুডেন্টস্যাট। ওজন অনুযায়ী এদের নানান নাম— ১৫০ থেকে ৫০০ কিলোগ্রামের মিনিস্যাট, আরও হালকা ওজনের মাইক্রোস্যাট, ন্যানোস্যাট, পিকোস্যাট এমনকী ১০০ গ্রাম অবধি ফেমটোস্যাট। মিলিটারি সারভেলেন্স, কমিউনিকেশন বা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি নানান কাজে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। জ্বালানির সাশ্রয়, খরচ কম অথচ কাজ ভালোই হচ্ছে। আমাদের ভারতের ছাত্রদের তৈরি বেশ কয়েকটা স্যাটেলাইট যেমন সত্যভামাস্যাট, অনুস্যাট, স্টুডস্যাট ইত্যাদি মিনিস্যাট, ন্যানোস্যাট, পিকোস্যাট আছে যা গ্রীনহাউস গ্যাস, কমিউনিকেশন ইত্যাদি নানান স্টাডির জন্য পাঠানো হয়েছে।

এই অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল দিয়ে যে স্যাটেলাইটটা ধ্বংস করা হয়েছে সেটা ভারতের একটি স্যাটেলাইট যেটা ছিল লো-আর্থ অরবিটে ভূপৃষ্ঠের ২৬০ থেকে ২৮২ কিলোমিটার উচ্চতায়। ৭৪০ কিলোগ্রামের এই স্যাটেলাইটের নাম Microsat-R যা একটা মিলিটারির কাজে ব্যবহারের জন্য আর্থ-অবসারভেশন স্যাটেলাইট। এটা অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইলের লক্ষ্যবস্তু করেই পাঠানো হয়েছিল ২৪ জানুয়ারি ২০১৯। মিসাইলের সঙ্গে স্যাটেলাইটের সংঘর্ষের ফলে নাসা-র প্রধানের কথায় প্রায় চারশোর বেশি টুকরোর উদ্ভব হয় যার মধ্যে বেশ কিছু চার ইঞ্চি বা তার চেয়ে বেশি বড় বড় টুকরো আছে যারা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ছাড়িয়ে যেতে পারে। ফলে তাদের এই স্পেস স্টেশনের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা যথেষ্ট। এতে স্টেশনের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। এদের মধ্যে বেশ কিছু আবার দেড় মাসের মধ্যে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ফিরে আসবে আর জ্বলে যাবে। বাকিরা হয়তো কিছুকাল পর্যন্ত মহাকশের আবর্জনা হয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। নাসা-র প্রধান এই নিয়ে কাঁদুনি গাইলেও আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি প্যাট্রিক শানাহান মনে করেন স্যাটেলাইটের এই সমস্ত বিস্ফোরিত ধ্বংসাবশেষ আবহমণ্ডলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আমাদের ভারতেরও অনেকে এই অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল নিয়ে পরীক্ষা করার নিন্দা করেছে নাসার প্রধানের বক্তব্য শোনার পর। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা নিতান্তই রাজনৈতিক বিরোধিতা। সবথেকে বড় কথা মহাকাশে মৃত স্যাটেলাইট, তৃতীয় স্তরের রকেটের পরিত্যক্ত বিভিন্ন অংশ, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, রকেট ইঞ্জিন, কন্ট্রোল প্যানেল, স্পেসক্র্যাফটের টুকরো, মিসাইল ও স্যাটেলাইটের সংঘর্ষের স্প্লিন্টার, এমনকী চটা ওঠা রঙের ফ্লেক ইত্যাদি সবই আবর্জনা হয়ে লো-আর্থ অরবিটে যে যার কক্ষপথে ঘুরছে। ইতিমধ্যে প্রায় দুশো নব্বইয়ের মতন বিস্ফোরণ আর কক্ষপথের মধ্যেই গোটা দশেক সংঘাত ঘটে গেছে। চালু স্যাটেলাইটের সঙ্গে আবর্জনার টুকরোর সংঘর্ষ তো হয়েইছে— তা ছাড়া এই ২০০৯ সালে ইরিডিয়াম ৩৩ নামের একটা বড় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের সঙ্গে আরেকটা মৃত রাশিয়ান কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট স্ট্রেলা-২এম এর জোর টক্কর লাগে আর তার ফলে দুটোই টুকরো টুকরো হয়ে যায়— যার প্রায় দু-হাজার কয়েক সেন্টিমিটার মাপের টুকরো চিহ্নিত করা গিয়েছিল।

এই লো-আর্থ অরবিট তো এখন একটা আবর্জনার কবরস্থান হয়ে গেছে। তবে আরও উচ্চতার কক্ষপথেও অনেক আবর্জনা আছে। আর এরা ঘুরছে ঘণ্টায় প্রায় ঊনত্রিশ হাজার কিলোমিটার বেগে যা একটা বুলেটের গতির চেয়েও প্রায় দশগুণ বেশি। সুতরাং কোনও সক্রিয় স্যাটেলাইট বা স্পেস স্টেশনের সঙ্গে যদি একটা খুব ছোট টুকরোরও ধাক্কা লাগে, ভরবেগ অত্যন্ত বেশি হওয়ার ফলে ওই স্যাটেলাইট বা স্পেসস্টেশনের বাইরের অংশে বিশেষ করে সোলার প্যানেলের ভালোরকম ক্ষতি তো হতেই পারে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। এই সব আবর্জনাই মানুষের সৃষ্টি যার পরিমাণ নাসার হিসেবে প্রায় ৯০০০ মেট্রিক টন। মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ ধূলিকণা, নুড়িপাথর যাদের আমরা মিটিরয়েডস বলে থাকি— তারা কিন্তু আবর্জনা নয়। তবে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষেও স্যাটেলাইট বা অন্যান্য মহাকাশযানেরও ক্ষতি হতেই পারে।

আজকে ভারতের এই মিশন শক্তির জন্য অনেকেই নিন্দা করছে বটে কিন্তু ভারত তো আর প্রথম নয়— এর আগে আমেরিকা, রাশিয়া আর চিন সফলতার সঙ্গে বেশ কিছু অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল টেস্ট করেছে। রাশিয়া দশ বার এরকম টেস্ট করেছে। গত নভেম্বরেই করেছে। ২০০৭ সালে চিন পোলার কক্ষপথে ঘোরা ফেঙইউন (Fengyun-1C) নামের একটা স্পেসক্র্যাফট এভাবে ধ্বংস করেছে। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি এর বিস্ফোরিত অংশ রেকর্ড করা গেছে। ৮৬৫ কিলোমিটার উচ্চতায় এই সংঘর্ষের ফসল পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশি মাপের টুকরো প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার উচ্চতায় অর্থাৎ মিডল-আর্থ অরবিটেও ছিটকে চলে গেছে। তাদের এই সব পরীক্ষার যত ফসল এই মহাকাশের আবর্জনার শতকরা ৭০ ভাগ। আর এর মধ্যে ২০০৯ সালে একটি রাশিয়ার ও একটি আমেরিকার স্পেসক্র্যাফটের মধ্যে যে দুর্ঘটনামূলক সংঘাত হয়েছিল তাদের যত ভগ্নাংশও রয়েছে। সুতরাং শুধু ভারতের সৃষ্ট আবর্জনাই স্পেস স্টেশনের ক্ষতি করবে এমন ভাবার কোনও কারণই নেই।

এখন তুমি যেটা বললে যে এই টেস্ট করাটা দরকার ছিল কিনা। হ্যাঁ, এ জাতীয় মিসাইল নিয়ে পরীক্ষার পেছনে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য তো রয়েইছে। এ ছাড়া এটা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করবে। বিভিন্ন দেশের বিশেষত আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের বেশ কিছু স্পাই স্যাটেলাইট, কিলার স্যাটেলাইট আছে। স্পাই স্যাটেলাইট কোনও দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সঠিক সন্ধান পাবে আর কিলার স্যাটেলাইট থেকে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়ে সে সব জায়গা সহজেই ধ্বংস করতে পারবে। শান্তি বজায় থাকলে চিন্তা নেই কিন্তু যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলেই সমস্যা। আর প্রতি দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ তো তারই জন্য। যার প্রতিরক্ষা যত মজবুত হবে সে তত বেশি প্রভুত্ব করতে পারবে— এটা চিরকালই জগতের নিয়ম। তাই সে সময়ে এই সব স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে গেলে অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইলের প্রয়োজন। আর এ ধরনের মিসাইল তোমার কাছে থাকলে প্রতিপক্ষ তোমার দেশ আক্রমণ করার আগে নিশ্চয়ই দু-বার চিন্তা করবে।

এ ছাড়াও যদি কোনও বহিরাগত মহাকাশের বস্তু যেমন ধর কোনও অ্যাস্টেরয়েড যা হয়তো তার গতিপথে ঠিক পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে— পৃথিবীর মাটিতে আছড়ে পড়ে কোনও জনবহুল এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগে থেকে অ্যাস্টেরয়েডের গতিপথ লক্ষ করে যদি দেখা যায় নিশ্চিত পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে তখন এ জাতীয় মিসাইল দিয়ে তাকে মহাকাশেই ধ্বংস করা অথবা ধাক্কা মেরে তার গতিপথ পালটে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ নিয়ে নানাবিধ গবেষণা যথেষ্ট চলছে। কাজেই বুঝতে পারছ অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল নিয়ে পরীক্ষা করা নিতান্ত অবান্তর নয় বা শুধু যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করার প্রতিযোগীতা নয়।

যেগুলোকে আমরা মহাকাশের আবর্জনা বলি তার সংখ্যা এখন নিতান্ত কম নয়। যতই স্পেসক্র্যাফট, স্পেসপ্রোব পাঠানো হয়েছে ততই আবর্জনার পরিমাণ বেড়েছে। এ বছর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সংখ্যাতাত্ত্বিক মডেলের হিসেব অনুসারে ১ মিটারের থেকে বড় আবর্জনার টুকরোর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার চারশো। দশ সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার বড় চেয়ে টুকরোর সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার। এক থেকে দশ সেন্টিমিটারের মাপের টুকরোর সংখ্যা আনুমানিক নয় লক্ষেরও বেশি আর এক সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট টুকরো আনুমানিক তেরো কোটি। এখন যত দিন যাবে যত বেশি মহাকাশে অভিযান চালান হবে তত এই আবর্জনার পরিমাণ তো আরও বাড়তেই থাকবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্পেস স্টেশন, অন্যান্য স্পেস ক্র্যাফটের ও স্পেস প্রোবের সঙ্গে এই সব আবর্জনার টুকরোগুলোর সংঘর্ষের সম্ভাবনাও বাড়তে থাকবে।”

আমি বললাম, “কিন্তু স্যার বিভিন্ন আকারের এত ছোট ছোট আবর্জনা সনাক্ত করা হয় কীভাবে? এদের হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই?”

স্যার: “আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি— এদের প্রত্যেকের সংস্থা আছে যারা প্রতিনিয়ত এই সব আবর্জনার নজরদারি করছে— তাদের আকার, বিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কীভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। এই আবর্জনাদের সনাক্ত করার প্রধান দুটো পদ্ধতি আছে— একটা পৃথিবীভিত্তিক অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে আর অপরটি মহাকাশভিত্তিক অর্থাৎ স্পেসক্র্যাফটের মধ্যেই থাকে এই শনাক্তকরণ ব্যবস্থা। ভূপৃষ্ঠ থেকে শনাক্তকরণ হয় দু-ভাবে— র্যাডারের সাহায্যে আর অপ্টিক্যাল পদ্ধতিতে।

র্যাডারের সাহায্যে এই আবর্জনা স্টাডি করা হয় প্রধানত লো-আর্থ অরবিটে। তার কারণ অপ্টিক্যাল পদ্ধতির তুলনায় র্যাডারের সাহায্যে অনেক বেশি সংবেদনশিলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা যায় আর এতে আবহাওয়াজনিত কোনও প্রভাব পড়ে না। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির অধীন গবেষকরা জার্মানীর বন শহরে প্রতিষ্ঠিত Tracking and Imaging Radar System (TIRA) এর সাহায্যে এই আবর্জনা সনাক্তকরণ করে থাকেন। এতে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় দুই সেন্টিমিটার আকারের টুকরো সনাক্ত করা যায়। কিন্তু ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব রেডিয়ো অ্যাস্ট্রোনমির এফেলসবার্গ রেডিয়ো টেলিস্কোপের সঙ্গে সমন্বয় করে ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত টুকরোও সনাক্ত করা যায়। কিন্তু তার নীচের মাপের আবর্জনা আর সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু তারা যদি আঘাত হানে তো বুলেটের গতিতে যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। আর যদি ১০ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে বড় টুকরোর আঘাত যুদ্ধে ব্যবহৃত অতিকায় বোমার মতন যা ৩০০০ মেট্রিক টন টিএনটি-র সমান।

রাশিয়ার স্পেস সার্ভিলেন্স সিস্টেমের অধীনে দশটা র্যাডার আছে যা দিয়ে নীচের অরবিট স্টাডি করা হয় আর আছে বারোটা অপ্টিক্যাল ও ইলেক্ট্রো-অপ্টিক্যাল সিস্টেম উচ্চতর অরবিটের আবর্জনাদের সনাক্তকরণের জন্য। আমেরিকার স্পেস সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্কের আছে কুড়িটা র্যাডার আর অপ্টিক্যাল সেন্সর। স্বাভাবিকভাবেই র্যাডার নীচের অরবিটের আর অপ্টিক্যাল সেন্সর উচ্চতর অরবিট স্টাডি করার জন্য। জিও-সিনক্রোনাস বা জিও-স্টেশনারি অরবিটের জন্য আছে ডিপস্পেস সেন্সর।

সবচেয়ে বেশি আবর্জনা রয়েছে এই লো-আর্থ অরবিটে যা নাসার হিসেবে প্রায় ছয় হাজার টন আর এই আবর্জনা পরিষ্কার করা বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু তবুও এই আবর্জনার খানিকটা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়। তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে দুশো থেকে ছশো কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ৯৯.৯ শতাংশের বেশি কমে গেলেও যে টান থাকে তা মৃত স্যাটেলাইট বা আবর্জনা টুকরোর ওপর ক্রিয়া করে যার ফলে এগুলো ক্রমে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নেমে আসতে আসতে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষনজনিত কারণে উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে যায়। বছরে গড়পরতা ২০০ থেকে ৪০০ টুকরো পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে। নীচের অরবিটের মৃত স্যাটেলাইটদের একদম শেষ অবস্থায় শেষ জ্বালানিটুকু দিয়ে কক্ষচ্যুত করে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে তারা পুড়ে পৃ্থিবীতে ছাই হয়ে পড়ে। যাদের জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে তারা দীর্ঘকাল তাদের কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে— তারপর গতি হারিয়ে একসময়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নেমে এসে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যেগুলো স্পেসক্র্যাফটের মতন বড় সেগুলো আধাপোড়া হয়ে নেমে আসে। তবে এদের এমনভাবে চালনা করা হয় যে তারা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জ্জন অঞ্চলে এসে পড়ে। এই অঞ্চলের নাম ‘স্পেসক্র্যাফট সিমেট্রি।’ যে সকল স্যাটেলাইট উচ্চ অরবিটে আছে তাদের নীচে নামিয়ে আনা ব্যয়বহুল বলে তাদের আরও উঁচুতে গ্রেভিয়ার্ড অরবিটে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যার কথা তোমায় আগে বলেছি।”

আমি: “স্যার, একটা কথা। আপনি বললেন যে মহাকাশে যে সমস্ত পদার্থ আবর্জনা হিসেবে বর্জ্জিত হয় তারা তো দেখছি মোটামুটি বড় টুকরো— ওই এক-দুই সেন্টিমিটার আকারের এত হাজার হাজার টুকরো কীভাবে হচ্ছে? মিসাইলের সঙ্গে স্যাটেলাইটের সংঘর্ষে কি অত গুঁড়িয়ে যায়? আর আপনি বলছেন যে এইসব আবর্জনা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কালক্রমে নেমে এসে পুড়ে যায়। তা হলে এত বিপুল পরিমাণে আবর্জনা জমছে কী করে?”

স্যার: “দেখ আজ এই সময়ে যত স্যাটেলাইট পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, তার প্রায় ৭০-৭২ ভাগই লো-আর্থ অরবিটে। স্বাভাবিকভাবেই এই অরবিটেই আবর্জনা বেশি হবে। তুলনামূলকভাবে এখানে আবর্জনার ঘনত্বও বেশি। এর ফলে আবর্জনাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ধাক্কাধাক্কি লাগে আর বুলেটের থেকেও দশগুণ বেশি গতিতে যদি সংঘর্ষ বাঁধে তাহলে তো তারা গুঁড়িয়ে যাবেই। আর যত বেশি ছোট ছোট টুকরোর সৃষ্টি হবে তত আবর্জনাদের ঘনত্ব বাড়বে আর তত বেশি সংঘর্ষ হতে থাকবে আর আরও ছোট টুকরোর সংখ্যা বিপুল বেগে বাড়তে থাকবে সেই চেইন রিঅ্যাকশনের মতন। একে বলে কেসলার সিনড্রম। যত টুকরো পৃথিবীতে প্রতি বছর পড়ছে তার বহুগুণ বেশি টুকরোর সৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্যই দু-এক সেন্টিমিটার বা আরও ছোট আবর্জনার টুকরো দেখা যায় আর সেগুলো বোঝা যায় যে সব স্পেসক্র্যাফট পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয় তাদের বাইরের ধাতুর খোলসের গায়ে এ সব ছোট টুকরোর সঙ্গে সংঘর্ষের চিহ্ন দেখে।

এখন অ্যান্টিস্যাটেলাইট মিসাইল টেস্ট হোক আর নাই হোক— স্পেসক্র্যাফটগুলোর কিন্তু আবর্জনার টুকরোর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এই বিষয়টা অবশ্যই বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রথম থেকেই ছিল আর তার জন্য তাঁরা স্পেসক্র্যাফটের সঙ্গে বিশেষত মনুষ্যচালিত স্পেসশিপগুলো ও স্পেসস্টেশনদের এই আবর্জনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ কীভাবে এড়ানো যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছেন আর তার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের কথাই ধরা যাক। এর অধিকাংশ চাপযুক্ত মডিউল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। স্পেস শাট্লগুলো মূল খোলসটা টাইলস আর সিরামিক ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি যাতে শাট্ল হালকা হয় কিন্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে খুব শক্তপোক্ত নয়। সুতরাং একে রক্ষা করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। মহাকাশে শাট্লগুলো বেশির ভাগ সময়ে উলটো হয়ে পেছনদিকে চলে যাতে এই আবর্জনা থেকে দূরে থাকতে পারে। স্পেসস্টেশনে দুশোরও বেশি নানারকম রক্ষাকারী ঢাল রয়েছে যারা আবর্জনার আঘাত থেকে রক্ষা করে। এই ঢালগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় ‘হুইপ্ল শিল্ড’— বিজ্ঞানী ফ্রেড হুইপ্লের নাম অনুসারে যিনি প্রথম এই ধারণার উদ্ভাবনা করেছিলেন সূর্য প্রদক্ষিণকালে ধূমকেতু দ্রুতগতির নিঃসৃত পদার্থের সংঘর্ষ থেকে স্পেস ক্র্যাফটগুলোকে রক্ষা করার জন্য। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের মতন এই ঢালগুলোকে আবার সিরামিক ও কেভলার নামক কৃত্রিম অতিশক্তিশালী প্লাস্টিক আবরণ দেওয়া হয় যা তাপনিরোধক ও বহিরাঘাত নিরোধক।

যদি কোনও আবর্জনার টুকরো স্পেস স্টেশনের মডিউলের কোনও অংশে বা স্পেস শাট্লের ক্রু-কেবিনের গায়ে সজোরে আঘাত হেনে ফুটো করে দেয় তবে অ্যালার্ম বেজে ওঠে আর অভিজ্ঞ নভোচর সে জায়গা সারানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে নিতে পারেন। তবে এখনও পর্যন্ত তার দরকার হয়নি। ফিরে আসা স্পেস শাট্লের বাইরের গা পরীক্ষা করে ছোটখাটো সংঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

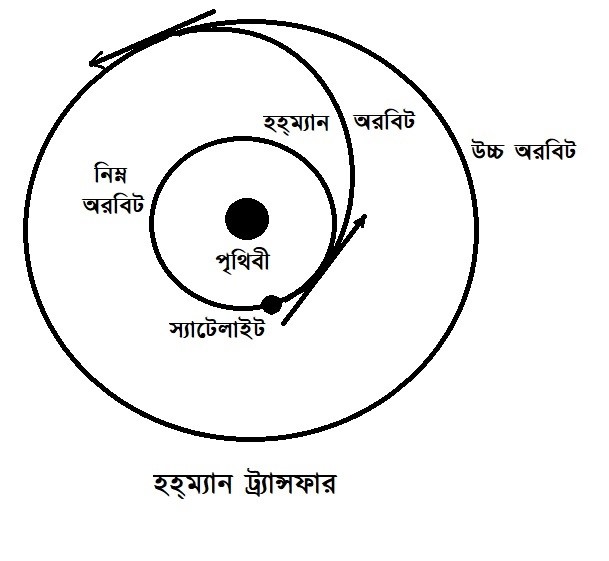

কোনও স্পেসক্র্যাফট তার নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে সুদীর্ঘকাল চলতে থাকে না। অনেক সময়েই তারা কক্ষচ্যুত হয় বা প্রয়োজনে কক্ষচ্যুত করতে হয়। যেমন ধরো কমিউনিকেশন স্যাটেলেইটগুলো প্রথমে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উচ্চতায় ‘পার্কিং অরবিটে’ যায়। সেখান থেকে ৩৫৭৮০ কিলোমিটার উচ্চতায় জিও-সিনক্রোনাস অরবিটে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এগুলিকে এক কক্ষপথ থেকে অপর কক্ষপথে চালনা করা হয় রকেট ইঞ্জিনের সাহায্যে আর একে বলে অরবিট ম্যানুভারিং। তিন ধরনের ম্যানুভারিং হয়— স্যাটেলাইটদের উচ্চতর কক্ষপথে তুলে দিয়ে, নিম্নতর কক্ষপথে নামিয়ে এনে আর ইনক্লিনেশন বা নতির সামঞ্জস্য আনার জন্য।

এসব স্পেসক্র্যাফটগুলো ম্যানুভারিং হয় অরবিট ম্যানুভারিং সিস্টেমের ছোট ছোট তরল জ্বালানিসহ রকেটের সাহায্যে স্পেসক্র্যাফটগুলোর গতি বাড়িয়ে কমিয়ে। এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন কত কম জ্বালানি ব্যবহার করা যায়। এর জন্য সবচেয়ে সুদক্ষ পদ্ধতি হল স্পেসক্র্যাফট যে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে সেখান থেকে গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে স্পর্শক বরাবর বেরিয়ে উপবৃত্তাকার পথে গিয়ে অপর নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে আবার স্পর্শক বরাবর ঢুকে পরে। একে বলে হহ্ম্যান ট্র্যান্সফার। জার্মান বিজ্ঞানী ওয়াল্টার হহ্ম্যান ১৯২৫ সালে প্রথম এ ধরনের ট্র্যান্সফার অরবিটের তত্ত্ব দেন যখন অবশ্য এই স্পেসক্র্যাফট কল্পবিজ্ঞানের বিষয় ছিল। এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথকে বলে হহ্ম্যান ট্র্যান্সফার অরবিট। আরেকটি আছে বাই- ইলিপ্টিক ট্র্যান্সফার যেখানে অবশ্য তিনটি রকেটের প্রয়োজন হয় আর তা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বা অন্যান্য স্পেস ক্র্যাফটগুলোকে আবর্জনার টুকরোদের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য বহু সময়ে এই অরবিটাল ম্যানুভারিং করতে হয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে এ যাবৎ সাতাশ বার স্পেস স্টেশনকে অরবিটাল ম্যানুভারিং করান হয়েছে এই ছুটে আসা আবর্জনার টুকরো বা অজানা মহাজাগতিক বস্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

এখন দেখা যাক আমাদের ভারতের শক্তি মিশনে যে স্যাটেলাইটটা ধ্বংস করা হল তার বিস্ফোরিত ছিটকে যাওয়া অংশ স্পেসস্টেশনকে আঘাত করার সম্ভাবনা কতটা। এই স্যাটেলাইটটা মাত্র কয়েক মিটার আকারের মাইক্রোস্যাট অর্থাৎ ছোট মাপের আর এর কক্ষপথ ২৭৭ কিলোমিটার উঁচুতে লো-আর্থ অরবিটে। সেখানে স্পেস স্টেশন ছিল ৪০৮ কিলোমিটার উঁচুতে অর্থাৎ আরও ১৩১ কিলোমিটার ওপরে। স্যাটেলাইট আর মিসাইলের আপেক্ষিক গতি ছিল সেকেন্ডে দশ কিলোমিটার। তাই মুখোমুখি বিপুল সংঘাতে স্যাটেলাইট চারশোর বেশি ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে যায় তার মধ্যে হয়তো গোটা চব্বিশেক টুকরো স্পেস স্টেশনের কক্ষপথ অবধি গেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই বায়ুমণ্ডলের টানে পৃথিবীতে নেমে এসে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর কিছু হয়তো কয়েক বছর ধরে মহাকাশে ঘুরতে থাকবে পৃথিবীতে নেমে আসার আগে।

এদের মধ্যে যারা স্পেস স্টেশনের কক্ষপথ অবধি চলে গেছে তাদের স্পেসস্টেশকে আঘাত করার সম্ভবনা খুবই কম। যদিও বা করে, কখনই মুখোমুখি আঘাত করবে না যাতে বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। কারণ তাদের কক্ষপথ আলাদা— একই কক্ষপথে উলটোমুখে আসছে না। পাশাপাশি আঘাত হানার সম্ভাবনা যদি আসেও তাকে এড়াবার ক্ষমতা স্পেস স্টেশনের আছে। সুতরাং আমাদের এই মিসাইল টেস্ট নিয়ে অযথা চিন্তিত করার কোনও কারণ নেই।

এখন যত দিন যাচ্ছে ততই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মহাকাশে নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে ততই আবর্জনা বাড়ছে। তাই এখন বিজ্ঞানীদের মাথাব্যাথা কীভাবে এই আবর্জনা সামলাবেন। আমেরিকার এরোস্পেস কর্পোরেশন, স্পেস সারভিলেন্স নেটওয়ার্ক, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ইত্যদি নানা সংস্থা এই আবর্জনাগুলোর ওপর সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখছে— কোনও স্পেস ক্র্যাফটের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখলেই যে দেশের স্পেস ক্র্যাফট তাদের সতর্কবার্তা পাঠাচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য। আধুনিক রকেট সিস্টেম ও স্পেস ক্র্যাফট কীভাবে ডিজাইন করা যায় যাতে কম আবর্জনার সৃষ্টি হয় সেই নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। মহাকাশ থেকে আবর্জনা সরানো এখন বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ। প্লাসমা বিম কাজে লাগিয়ে আবর্জনাদের কীভাবে কক্ষচ্যুত করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় যাতে তারা পুড়ে নীচে নেমে আসে সে নিয়ে ও আরও নানান ধরনের ভাবনা চিন্তা নিয়ে গবেষণা চলছে। দেখা যাক বিজ্ঞানীরা কতদূর সফল হতে পারেন।”

বেলা প্রায় একটা। ধরণীদা খেতে ডাকলেন। আজকের মেনু নটেশাক ভাজা, নারকোল দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, আলু ফুলকপির চচ্চড়ি, বেগুন দিয়ে বড় বড় পারসে মাছের ঝোল আর রসমালাই। এ বছর আর স্যারের আসার কোনও প্রোগ্রাম আপাতত নেই। ঠিক করেছি ১৯ তারিখ স্যারকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যাব।

Tags: অপার্থিব মেধার সন্ধানে, ইন্টারনেট, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সনৎকুমার ব্যানার্জ্জী