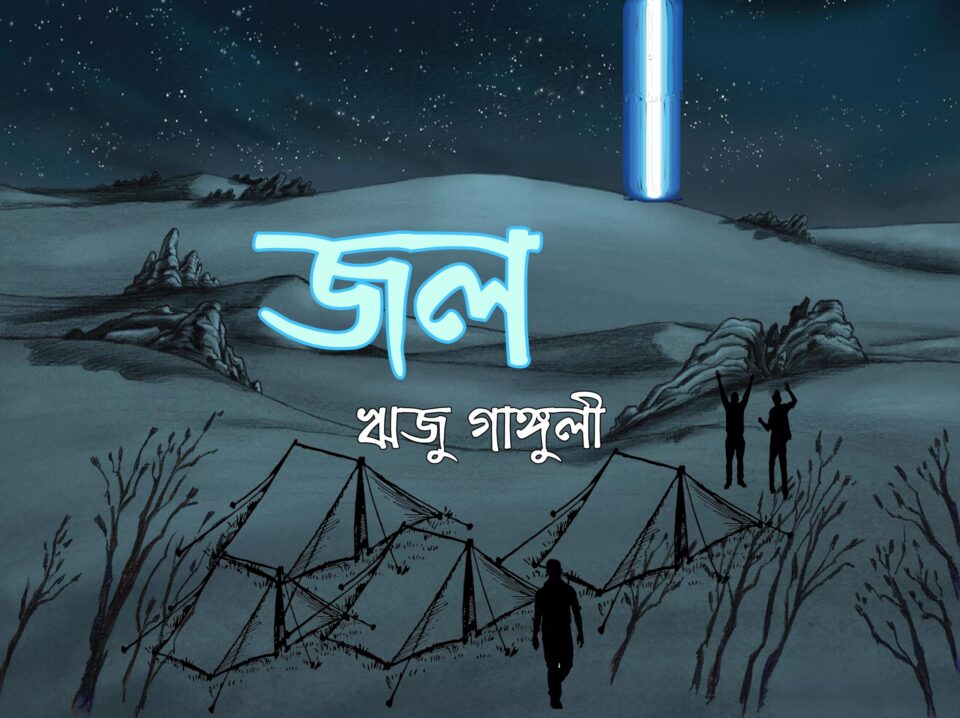

জল

লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

শিল্পী: রনিন

একটা বয়সে পৌঁছোলে মানুষের কাছে জন্মদিনের আলাদা করে কোনও অর্থ থাকে না। তবু, অঙ্গদ যখন সকালে বলল যে আজ আমার জন্য রান্নার মেনুটা একটু অন্যরকম হবে, তখন বেশ ভালো লাগল। তারপর রজত হাজির হল ওর বাগানের একগোছা ফুল নিয়ে। তবে জন্মদিন হলেও ওর রোজকার বকুনির হাত থেকে আমি রেহাই পেলাম না।

“এইসব যন্ত্রপাতি আর নয়, সারস্বত!” ‘নেচার’–এর সাম্প্রতিক কপিটা বিপজ্জনকভাবে টেবিলে আছড়ে রজত আজকেও বলছিল, “তোমারর নামের মধ্যেই যাঁর অধিষ্ঠান, তাঁকে খুঁজে বের করাটাই কি তোমার আসল কাজ নয়? মানবজাতির ইতিহাসের বহু রহস্য যে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে— তা উপেক্ষা করতে পারো না!”

‘যন্ত্রপাতি’ বলতে রজত যে জিনিসের কথা বলছিল, তার নাম ‘হাইড্রোস্কোপ।’ ‘নেচার’–এ ওটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বেরিয়েছে এবার। এই মুহূর্তে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছে পৃথিবী। কোটি–কোটি মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে পানীয় জলের অভাবে। জলসম্পদের ওপর অধিকারের জন্য দেশে–দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার একার নেই। তবে ইনভেন্টর হিসেবে আমি, মানে সারস্বত সেন ওই হাইড্রোস্কোপটি আবিষ্কার করতে পেরেছি।

অনেকটা ইংরেজি ‘ওয়াই’–এর মতো আকারের একটা যন্ত্র, যার মাথায় দুটো সরু কাঁটা বেরিয়ে এসেছে নীচের মোটা হাতল থেকে— এই হল আমার হাইড্রোস্কোপ। দশ থেকে একশো মিটার দূরত্বের মধ্যে অন্তত তিরিশ কিউবিক মিটার জলের উপস্থিতি টের পেলে কাঁটাদুটো নড়তে থাকে। সেই কম্পন ধরা পরে হাতলের মধ্যে থাকা ছোট্ট স্কেলে, তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ে বা কমে তার আওয়াজ।

যন্ত্রটা কাজ করে একেবারে দেশি পদ্ধতিতে। বেশ কিছু গাছের পাতা বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি অনুযায়ী নড়াচড়া করে, যাকে আমরা বলি হাইড্রোন্যাস্টি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিছু বইপত্র ঘেঁটে বুঝতে পেরেছিলাম, কোনও–কোনও উদ্ভিদের শরীরের কিছু অংশ জলের ব্যাপারে এতই সংবেদী যে তাদের এই কাজে ব্যবহার করা যায়। সেই অংশগুলো দিয়ে বানানো একটা অর্ধতরলের প্রলেপ আছে হাইড্রোস্কোপের হাতলে। তবে জল খুঁজে পাওয়ার এই যন্ত্রটা আমার আর পাঁচটা উদ্ভাবনের মতোই সম্পূর্ণ দেশি জিনিস দিয়ে দেশি পদ্ধতিতে তৈরি। তাই এটা কারখানায় বানানো যাবে বলে মনে হয় না। কনফারেন্স বা সেমিনারে এই জিনিস দেখে যন্ত্রটা কিনতে চাইলে ব্যবসায়ীদের হতাশই হতে হবে।

“আমি যা পারি, সেটুকুই আমাকে করতে দাও রজত।” ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আজকেও, “একটা নদী— এমনকি তা যদি সরস্বতী–র মতো কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া নদীও হয়, খুঁজে বের করা আমার কাজ নয়। তার জন্য অন্য গবেষকেরা আছেন। এমনকি… সাধু–সন্ন্যাসীরাও আছেন।”

রজত মুষড়ে পড়েনি। রোজকার মতো আজকেও ও আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, মাটির নীচ থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে জল খুঁজে বের করার এই পদ্ধতি বা ডাউসিং–এর সঙ্গে বিজ্ঞানের বদলে বিশ্বাসের সম্পর্কই নাকি বেশি ঘনিষ্ঠ। ১৯১১ সালের ‘সাইকিক্যাল রিসার্চ’–এ স্যার উইলিয়াম ব্যারেট ডাউসিং–এর প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখের কথা লিখে গেছেন। তিনি লিখেছিলেন, ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে একটা কনভেন্ট বানাতে গিয়ে মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার জলাভাব। তখন ফ্রায়ার আন্তোনিও নামে একজন সাধক নাকি একটা গাছের ডাল হাতে নিয়ে বাতাসে কিছু একটা নকশা আঁকতে–আঁকতে একটা জায়গা দেখিয়ে বলেন, ‘এইখানে খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে।’ ঠিক সেটাই হয়! কনভেন্টের ভার যাঁর হাতে ছিল সেই সন্ন্যাসিনী স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন, ওখানে মাটি খুঁড়তেই হু–হু করে বেরিয়ে এসেছিল পানীয় জল। কাকতালীয়ভাবে সেই সন্ন্যাসিনীর নাম ছিল সেইন্ট তেরেসা!

জিওলজিক্যাল সার্ভে–র প্রাক্তন বড়কর্তা রজত পাল এই বিজন প্রান্তরে আমার একমাত্র প্রতিবেশী। প্রায় দশ বছর আগে আমি বড় শহর আর হোমড়াচোমড়া প্রতিষ্ঠান থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়ে এখানে চলে এসেছিলাম। এতদিন ধরে একসঙ্গে থাকতে–থাকতে আমাদের মধ্যে একটা সম্ভ্রম–মিশ্রিত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। রজত নিজে একসময় ঘগ্গর নদীর উৎস আর পরিণতি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছে। তখন থেকেই সরস্বতী নদী–কে খুঁজে বের করার ভূত ওর মাথায় চেপেছিল। যেহেতু নদীটির নামের সঙ্গে আমার নামের একটা সম্পর্ক আছে, তাই আমাকে দিয়েও ওই কাজটা করানোর চেষ্টা ও চালিয়ে যাচ্ছে বহুদিন ধরে। প্রথম–প্রথম বিব্রত হতাম। এখন আমিও ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে শিখেছি।

তবে আজকের আলোচনাটা ভুলতে পারছিলাম না। বয়স বাড়ছে। এককভাবে নানা আবিষ্কার করে আর পেটেন্ট নিয়ে দুনিয়াকে তাক–লাগানোর সময় আর নেই। সরস্বতী’র সন্ধানে বেরিয়ে একটা শেষ অ্যাডভেঞ্চার কি করে নেওয়া যাবে?

‘পিং’ করে একটা আওয়াজে অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। বুঝতে পারলাম, আমার গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আইডি–তে একটা মেইল এসেছে। মেইল খুলে দেখলাম, সেটা পাঠিয়েছে বতসোয়ানা–র লিমককউইন ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনলজি। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য নিয়ে তারা অক্টোবরের মাঝামাঝি জলসম্পদের সংরক্ষণ আর সদ্ব্যবহার নিয়ে একটা সেমিনার আয়োজন করছে। সেখানে আমি যদি উপস্থিত হয়ে আমার আবিষ্কারটির ব্যবহার নিয়ে কিছু বলি— তাহলে খুব ভালো হবে, ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই যাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁদের তালিকায় জাফর আর কনরাডের নাম দেখে ভালো লাগল। গবেষক মহলের সঙ্গে আমার যেটুকু ব্যক্তিগত যোগাযোগ, তা আছে মূলত ওই দু’জনের মাধ্যমেই। তা ছাড়া বতসোয়ানা–য় আমার কখনও যাওয়াও হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরের এই দেশটা পুবে জিম্বাবোয়ে আর পশ্চিমে নামিবিয়ার মাঝে আটকা পড়ে গেছে। দেশটার বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। হিরের খনি আছে ওখানে, আছে মানবজাতির পথচলা শুরুর একেবারে গোড়ার দিকের দিনগুলোর নানা চিহ্ন।

ভাবছি ‘হ্যাঁ’ জানিয়েই দেব। তারপর কী হয়, দেখা যাক।

বতসোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউস, গ্যাবোরোন, ১৬ই অক্টোবর

আগামী বিশ্বযুদ্ধটা যে তেল বা জমি নিয়ে নয়, বরং জলের জন্যই হবে— সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি গত দু’দিনে। পরশু রাতে এখানকার স্যার সেরেৎসে খেমা এয়ারপোর্টে নামার পর থেকেই দুটো বিপরীত প্রবণতার সম্মুখীন হচ্ছি।

কনরাড আর জাফর আমাকে নিতে এসেছিলেন। প্লেন থেকে নেমে যখন লাগেজ নিচ্ছি, তখনই কনরাড পাশের বেল্টের সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে দেখাল।

“ওই হল ওয়াটার রিসার্চ ফাউন্ডেশন–এর মাথা হিলবার্ট রাইখ।” চাপা গলায় বলেছিলেন কনরাড, “অ্যাকুয়া নামে একটা বহুজাতিক সংস্থা ইদানীং বতসোয়ানা আর নামিবিয়া–তে সক্রিয় হয়েছে। এই দুই দেশে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে চায় ওই সংস্থা। রাইখ তাদেরই অঘোষিত কনসালটেন্ট। তাই বুঝতেই পারছেন, আপনার আবিষ্কারকে ও কী চোখে দেখবে।”

মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিলাম বলেই রাইখের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপের পর ওর কথাগুলো গায়ে মাখিনি।

“কিছু মনে করবেন না, ডক্টর সেন।” রাইখের ভারী গলায় ব্যঙ্গের পুরু প্রলেপ মাখানো ছিল, “আপনার দেশ ইদানীং বিজ্ঞান আর নানা বিষয়ে অনেক উন্নতি করেছে ঠিকই। কিন্তু এই খেলনার মতো জিনিসটা, মানে আপনার ‘হাইড্রোস্কোপ’–এর কি আদৌ কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? আপনি নিজেই জানিয়েছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথিতে বলা কিছু তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে এটা বানানো হয়েছে। এমন মাম্বো–জাম্বো–কে একটি হাতুড়ে জিনিস ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?”

কথাটা আরও কিছুক্ষণ এভাবেই চললে কনরাড বোধহয় লোকটাকে ঘা–কতক লাগিয়েই দিতেন। বতসোয়ানা–র মন্ত্রী অ্যালেক সোলোলওয়ানে নিজে এগিয়ে এসে আমাকে স্বাগত জানানোয় ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু পরের দু’দিন এই দুই বিপরীত শক্তির টানাপোড়েন দেখতে–দেখতে মনটা তিতকুটে হয়ে গেছে। এখানে একটা গোষ্ঠী চায় জলসম্পদের অপচয় কমানোর জন্য কৃষি আর পশুচারণ কমিয়ে দিতে, যার শিকার হচ্ছে এই দেশের নানা সংখ্যালঘু উপজাতি। আর একটা গোষ্ঠী চায় খনিজ সম্পদের ঢালাও ব্যবহারের অনুমতি, যার বিনিময়ে তারা জল সরবরাহের দায়িত্ব নেবে। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির পেছনে আছে অ্যাকুয়া। আর তার পেছনে আছে আমাদের দেশের উত্তরদিকে থাকা প্রতিবেশীটি। আজকের আফ্রিকায় সে–দেশের প্রভাব প্রচুর। এই কার্টেলও ভাইরাসের মতো নিজের সমর্থকদের ছড়িয়ে দিচ্ছে এই দেশের প্রশাসনে।

বেল বাজাল কেউ। ডিনারের ডাক পড়েছে বোধহয়।

ফ্রান্সিসটাউন, ১৭ই অক্টোবর সকাল

কাল রাতে খেতে গিয়ে বেশ কয়েকটা নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। সেগুলো লেখার মতো সময় সুযোগ হতে–হতে বারো ঘণ্টা তো কেটেই গেল, আমি সরেও এলাম এই দেশের অনেকটা উত্তর–পূর্ব দিকে।

আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বেশি বলেই বতসোয়ানা এই মহাদেশে নিজের আয়তন বা জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। সে–দেশের রাজধানী গ্যাবোরোন সাদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সদরও বটে। তার বড়কর্তা ইমানুয়েল কাদিমেং ডিনার উপলক্ষ্যে কাল রাতে আমন্ত্রিত ছিলেন। ওয়াটার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তরফে রাইখ আর সরকারের কয়েকজন আমলার প্রশ্নে নাস্তানাবুদ হওয়ার ফাঁকে আমাকে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক প্রায় ঝাঁপিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন।

“শুধু বতসোয়ানা নয় ডক্টর,” আলাপের পরেই কাজের কথায় এলেন ইমানুয়েল, “আফ্রিকা মহাদেশের গোটা দক্ষিণাঞ্চলই এই মুহূর্তে তীব্র জলাভাবে ভুগছে। আপনার আবিষ্কারটি ব্যবহার করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া এবং জিম্বাবোয়ে একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু এটার একটা কার্যকরী প্রমাণ পাওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। নইলে…”

ইমানুয়েলের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও রাইখকে দেখি। ইতিমধ্যে জাফর আর কনরাড আমাদের কাছে এসে গেছিল। কনরাড বললেন, “এই পরীক্ষা কোথায় করাতে চান আপনি?”

“এই দেশের প্রায় সত্তর শতাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গরম মরুভূমি।” থেমে–থেমে আমাকে বলেন ইমানুয়েল, “কালাহারি! সেখানে কোথাও জল খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি?”

“এই তো সুযোগ, সেন!” ব্যঙ্গে বিষাক্ত গলাটা ভেসে এসেছিল ঘরের কোণ থেকে। আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি রাইখ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অন্য এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকও আছেন। তবে তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমার ওপর একেবারে স্থির করে রাইখ বলল, “ভারতীয় জাদু দিয়ে যদি কালাহারিতে জল খুঁজে বের করতে পারেন, আমার মতো পাপীতাপিও তাহলে আপনার আবিষ্কারের মহিমা মেনে নেবে। দেখিয়ে দিন আপনার যন্ত্রের জোর!”

“হিল্!” ভদ্রলোকের গলাটা নীচু থাকলেও রাইখ নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে গেলেন।

“রবার্ট ক্লিভার্স।” ভদ্রলোক সহাস্যে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, “ডে মেয়ার্স গ্রুপের বতসোয়ানা অপারেশন্স আমি দেখি।”

ইমানুয়েলই আমাদের সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁর সঙ্গে। ভদ্রলোক তখন বললেন, “সেমিনার তো কাল সকালেই শেষ। আপনারা বরং আমার সঙ্গে একবার ওরাপা–য় চলুন। নিজের চোখে দেখে নেবেন, ওপন পিট স্টাইলে হিরে কীভাবে তোলা হয়।”

ওরাপা–র কথা আমরা সবাই শুনেছি বা পড়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিরের খনি আছে ওখানেই। খনির মালিক হল ডেবসোয়ানা কোম্পানি, মানে ডে মেয়ার্স আর বতসোয়ানা সরকারের যৌথ উদ্যোগ। তারা ওই শহরের বাসিন্দাদের নানা সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করলেও নিরাপত্তার খাতিরে শহরটাকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বাকি দেশ থেকে। ক্লিভার্সের কথা শুনে বুঝতে পারছিলাম, হাইড্রোস্কোপ–এর ব্যাপারটা আর পাঁচজনের মতো ওঁর ওপরেও প্রভাব ফেলেছে। নইলে বহিরাগতদের পক্ষে ওখানে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া খুবই দুর্লভ ঘটনা। কিন্তু ইমানুয়েলের, বা আরও ঠিকমতো বলতে হলে রাইখের চ্যালেঞ্জটা ফেলে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারছিলাম না।

“আপনার প্রস্তাবটা সত্যিই লোভনীয়।” আমি মেনে নিলাম, “কিন্তু আমার ফেরার টিকিট পরশু রাতের। তার আগে আমাকে অন্য একটা কাজ যে সারতেই হবে। নইলে রাইখ আমার দেশকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করেই যাবেন। সেটা আমার হজম হবে না।”

পরিবেশটা আবার তিতকুটে হয়ে উঠেছিল। ঠিক তখনই জাফর বললেন, “একটা কাজ করা যায় কিন্তু। কাল এখান থেকে আমরা ওরাপা যাই ক্লিভারের প্লেনে চেপে। ফেরার পথে আমরা সড়কপথে আসি, মরুভূমির মধ্য দিয়ে। যদি ভালো একটা গাড়ি আর ড্রাইভার পাওয়া যায়, তাহলে হাইওয়ে ধরে স্বচ্ছন্দে ফিরতে পারব আমরা। পথে সেন তাঁর হাইড্রোস্কোপ দিয়ে কোথাও জল পেলে সেটার এক বা একাধিক নিরপেক্ষ সাক্ষীও থাকবে। কী বলেন সেন?”

কালাহারি মরুভূমির নামটা এসেছে স্থানীয় সোয়ানা ভাষার শব্দ ক্গালা থেকে। ওটার অর্থ তৃষ্ণা! এই মরুভূমি পেরোনোর কথা ভাবলেই বুক কেঁপে ওঠে, গলাও শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই লম্বা সফরটা করা গেলে রাইখের মুখের তির্যক হাসি মুছে দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে, যদি সফল হই তাহলে এই দেশের মানুষের জন্য একটা জলের উৎসও খুঁজে দেওয়া যাবে।

আমি রাজি হয়ে গেছিলাম।

তারপরেই আমরা আজ সকালে গ্যাবোরোন থেকে রওনা হয়ে এসে পৌঁছেছি জিম্বাবোয়ে সীমান্তের খুব কাছে এই শহরে। স্বাধীন হওয়ার আগে ব্রিটিশ কলোনি বেচুয়ানাল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হলেও এখন ফ্রান্সিসটাউনের গুরুত্ব কিছুটা কম। এর আশপাশের হিরের খনিগুলোর অধিকাংশই এখন পরিত্যক্ত। তবে এখানকার ডুমেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে ক্লিভারের কিছু কাজ থাকায় আমরা এখানে এসেছি। এবার আমরা যাব ওরাপা–য়।

ওরাপা, ১৭ই অক্টোবর দুপুর

হিরের খনি আমরা আগেও দেখেছি। তবু এই খনিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি আর পরিবেশ–বান্ধব নানা পদ্ধতি দেখে খুব ভালো কেটেছে সময়টা। আসল চমকটা অবশ্য ছিল অন্য জায়গায়।

ওরাপা–তে ঘোরাঘুরির ফাঁকে ডেবসোয়ানা কোম্পানির এক সিকিউরিটি অফিসার বরিস কার্পেন্টারের সঙ্গে আলাপ হল। সচরাচর সিকিউরিটি অফিসার ভাবলে আমাদের চোখে যে ছবিটা ভাসে, কার্পেন্টারের চেহারা আর চলাফেরা তার জন্য একেবারে মানানসই— লম্বা, পেশিবহুল, ক্ষিপ্র। তবে মানুষটির হাসির মধ্যে এমন একটা দিলখোলা ভাব আছে যে দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে আলাপের পর কার্পেন্টার বললেন, “আমার কর্তাদের অনুমতি পেলে আর আপনারা রাজি থাকলে এখান থেকে গ্যাবোরোন অবধি রাস্তাটা আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।”

আমরা সানন্দে রাজি হলাম। ক্লিভারের চেষ্টায় বরিস অনুমতি পেয়ে গেলেন। গাড়ি আর চালক— দুইয়ের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। জোসেফ শাগওয়া নামের এক কথা–কম–কাজ–বেশি মানুষ আমাদের সারথি হলেন।

বেরোবার আগে আমি, কনরাড, জাফর আর কার্পেন্টার বসে নানা কথা বলছিলাম। জাফর চিরকালের ঠোঁটকাটা। উনি জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, “একটা কথা সত্যি করে বলুন তো। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের নিঃসন্দেহে অনেক সুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে, মরুভূমির গা–ঘেঁসে বা তার মধ্য দিয়ে এমন একটা লম্বা সফর কেন করতে চাইছেন?”

বরিস মৃদু হাসলেন। তারপর একটা সেপিয়া–রঙা ছবি বের করে টেবিলে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, “এই মানুষটিকে চেনেন, ডক্টর?”

জাঁদরেল গোঁফ–দাঁড়ি, মাঝখান দিয়ে সিথি করা চুল, শতাব্দীপ্রাচীন পোশাক— এ–সব ছাপিয়ে ছবির মানুষটির চোখে বুদ্ধি আর কৌতুকের এক অদ্ভুত দীপ্তি আমাকে আকর্ষণ করল। তবে আমি ভদ্রলোককে চিনলাম না। ছবিতে তাঁর পেছনে মঞ্চ আর জিনিসপত্র দেখে মনে হল, ইনি কিছু একটা পারফর্ম করতেন একসময়।

“চিনতে পারলাম না।” ছবিটা টেবিলে রেখে বললাম, “কে ইনি?”

“আমার একজন দূর সম্পর্কের পূর্বপুরুষ।” বরিসের চোখজোড়া ঝকমকিয়ে উঠল, “এই ভদ্রলোকের নাম উইলিয়াম লিওনার্ড হান্ট। ক্যানাডার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্রদের মধ্যে ইনি একজন। ভদ্রলোক ফুনামবুলিস্ট ছিলেন, মানে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার খেলা দেখাতেন। শুধু নিজে বিখ্যাত হয়েই থেমে যাননি হান্ট। সার্কাস, ম্যাজিক এবং অন্য নানা বিনোদন যাতে আরও বড় এবং ভালোভাবে প্রদর্শিত হয় – সেটা নিশ্চিত করার জন্য হান্ট সক্রিয় উৎসাহ নিয়েছিলেন। অনেক কিছু উদ্ভাবনও করেছিলেন হান্ট। তবে ভদ্রলোকের আসল নাম চাপা পড়ে গেছিল বিনোদনের জগতে তাঁর নেওয়া ছদ্মনামের আড়ালে— দ্য গ্রেট ফারিনি!”

“ফারিনি নামটা শুনে কিছু মনে পড়ছে সেন?” কনরাড জানতে চাইলেন।

“পড়েছে।” মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি, “গিলারমো আন্তোনিও ফারিনি নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন প্রথম শ্বেতাঙ্গ, যিনি পায়ে হেঁটে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছিলেন।”

“ঠিক।” সায় দিলেন বরিস, “সেই ফারিনি’র ফোটোই এখন আপনাদের সামনে রাখা রয়েছে। ১৮৭১ সালে হান্টের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষ অ্যালিস কার্পেন্টারের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দুই ছেলেমেয়েও হয়েছিল। পরে, ১৮৮০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারও বেশ কিছুদিন পরে, ১৮৮৫ সালে হান্ট কালাহারি পেরোন পায়ে হেঁটে। আর সেই অভিযানের পরেই জন্ম নেয় একটি রহস্য।

অভিযানের শেষে হান্ট একটি বই লেখেন। ‘থ্রু দ্য কালাহারি ডেজার্ট— আ ন্যারেটিভ অফ আ জার্নি উইথ গান, ক্যামেরা অ্যান্ড নোট–বুক টু লেক ন্গামি অ্যান্ড ব্যাক’ নামের সেই বইয়ে নানা রোমাঞ্চকর বিবরণ ছিল। তার সঙ্গেই ছিল মরুভূমির মধ্যে দেখা একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের কথা।”

“এতে রহস্যের কী আছে?” আজ মরুভূমি হয়ে গেলেও একসময় এই অঞ্চল যে অনেকটাই সবুজ আর ভিজে ছিল তা আমি জানতাম, “জিম্বাবোয়েতে লেক মুতিরিকোয়ে–র কাছে পাওয়া গ্রেট জিম্বাবোয়ের ধ্বংসাবশেষ তো আমরাও দেখেছি। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি হওয়া ওই শহর পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়। এইরকম ধ্বংসস্তূপ মোজাম্বিকেও আছে বলেই জানি। হয়তো তেমনই কোনও পরিত্যক্ত শহরের শেষ চিহ্ন দেখেছিলেন ফারিনি ওরফে হান্ট।”

“রহস্য আছে!” ভ্রূ কুঁচকে বললেন জাফর, “আপনি যে–সব জায়গার নাম নিলেন সেগুলো গত এক হাজার বছরের মধ্যে বানানো হয়েছে। সেগুলোর অবস্থান এমন জায়গায়, যার কাছাকাছি জল আর গাছপালা আছে। কালাহারি শুকিয়ে গেছে তার অনেক–অনেক আগে। সেখানে ওরকম শহর এল কোত্থেকে? কে বানাল ওটা?”

“দ্বিতীয়ত,” এবার বরিস সহাস্যে মুখ খুললেন, “গত একশো বছরে অন্তত ত্রিশটি অভিযাত্রী দল কালাহারি মরুভূমিতে অভিযান চালিয়েছে ওই শহরের সন্ধানে। কেউ কিচ্ছু পায়নি। একটা ইট বা ভাঙা পাত্র অবধি পাওয়া যায়নি ওখানে। তাহলে ফারিনি কী দেখেছিলেন?”

আমি চুপ করে গেলাম। তবু উত্তরটা আমার মুখে নির্ঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বরিস দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “অনেকেই ভেবেছেন, ফারিনি কথাটা বানিয়ে–বানিয়ে লিখেছিলেন। কেউ বলেছেন, উনি ভুল দেখেছিলেন। ১৯৬৪ সালে এ.জে ক্লিমেন্ট নামে এক অভিযাত্রী ফারিনি’র পথ বরাবর এগিয়ে ডোলেরাইটের নমুনা পেয়েছিলেন। অগ্নুৎপাতের পর গলে যাওয়া পাথর পুরোনো পাথরের স্তর ভেদ করে উঠে এসে ঠান্ডা হলে দেওয়ালের মতো চেহারা নেয়— একেই বলে ডলোরাইট। ক্লিমেন্ট বলেছিলেন, এই পাথরগুলোকেই হান্ট শহরের বা কেল্লার দেওয়াল ভেবেছিলেন। কিন্তু…”

“কিন্তু?”

বরিসের চোখজোড়া পড়ন্ত আলোয় ঝিকিয়ে উঠল, “কিন্তু আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি না, সেন। আমি মনে করি, হান্ট সত্যিই বালির তলায় চাপা পড়া একটা ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন। বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে বলে, বা সম্পূর্ণ অন্য কোনও কারণে জায়গাটা নজরের আড়ালে থেকে গেছে। আমি ওই শহর খুঁজে বের করতে চাই।”

উত্তরটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। তাও জিজ্ঞেস করলাম, “কীভাবে?”

“আপনার হাইড্রোস্কোপ দিয়ে।” সামনে ঝুঁকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন বরিস, “ভেবে দেখুন, একটা বড় শহর তখনই গড়ে উঠতে পারে যদি তার কাছে বা নীচে জল থাকে। কালাহারি–র আদি বাসিন্দা সান বা বুশম্যানরা তো বটেই, এখানকার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সোয়ান–রাও মনে করে যে এই মরুভূমির নীচে একটা প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। তাই আপনি যদি এখানে কোথাও জল খুঁজে পান, তাহলে সেখানেই পাওয়া যাবে ওই শহর। সেজন্যই আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে চাইছি।”

মোপিপি, ১৭ই অক্টোবর বিকেল

বাঁদিকে লাল বালি, ডানদিকে অনেক দূরে আকাশের গায়ে সবজেটে ছায়ার মতো নোনা জমিতে হওয়া ঘাস আর ঝোপঝাড়, পেছনে অস্তায়মান সূর্য— এই দেখতে–দেখতে চলেছি আমরা। আপাতত আমরা থেমেছি লেক ৎজাউ–এর কাছে। এরপর গন্তব্য মাক্গাদিক্গাদি প্যান। এককালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদগুলোর মধ্যে একটি ছিল ওখানে। হাজার–হাজার বছর আগে জাম্বেজি নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার পর শুকিয়ে যায় সেই হ্রদ। সেই প্রান্তরে এখন নোনা মাটি, ঘাস, আর জায়গায়–জায়গায় অগভীর জলাশয়— যার টানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় অজস্র পশুপাখি। ওই জায়গাটা একচক্কর লাগিয়ে আমরা যাব ফারিনি’র পথে লেক ন্গেমি। তারপর আমরা কালাহারি–র মধ্য দিয়ে গ্যাবোরোন ফিরব।

“আমাদের রুটে সেন্ট্রাল কালাহারি গেম রিজার্ভের কিছুটা জায়গা পড়বে।” বলছিলেন বরিস, “ওর লাগোয়া বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে সম্প্রতি নানা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। তাই জোসেফ ওই জায়গাটা এড়িয়ে যাবে। তবু, ওই সময়টুকু একটু সতর্ক থাকবেন।”

“কী ধরনের ঝামেলা?” কনরাড কৌতূহলী হলেন।

“সান উপজাতির লোকেরা এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা।” বরিস দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বললেন, “কিন্তু সারা পৃথিবীর মতো এখানেও এদের কাছ থেকে জমি আর জীবিকা – দুইই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই গেম রিজার্ভের কাছে একটা জায়গায় এরা বেশ কিছুদিন পর–পর এসে থাকে নিজস্ব কিছু বিশ্বাসের তাগিদে। যেহেতু ওরা ওখানে স্থায়ীভাবে থাকে না, তাই সরকারকে ম্যানেজ করে জায়গাটা কিনে নিয়েছে অ্যাকুয়া। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি। এই নিয়ে নিত্য অশান্তি হচ্ছে।”

“অ্যাকুয়া জায়গাটা কিনেছে কেন?” আমি জানতে চাইলাম।

“হিরে।” দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন বরিস, “ওখানে হিরে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর— এমনটাই নাকি জানা গেছে রিপোর্ট থেকে।”

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। একে–একে সামনে পড়তে লাগল মিরক্যাট, ফ্লেমিংগোর ঝাঁক, ওয়াইল্ডবিস্ট। সবারই মনোযোগ ছিল সূর্যের আলোটুকু ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ভালো ফোটো তোলায়। কিন্তু আদিগন্ত প্রান্তর জুড়ে ওই লাল–হলুদ–সবুজ রঙের আশ্চর্য খেলা দেখতে–দেখতেও একটাই কথা মনে হচ্ছিল।

বছরে একবার হলেও বোতেতি নদীর বন্যা এই এলাকাকে ভাসিয়ে দেয়। তা সত্বেও এখানে কোনও জনবসতি নেই। এমনকি এই পশুপাখির ঝাঁক এখানে আসে পরিযায়ী হয়েই। আর কালাহারি শুকিয়ে গেছে দশ হাজারের বেশি বছর আগে। সেখানে শহর কে বানাবে? কেনই বা বানাবে?

মাউ, ১৭ই অক্টোবর রাত আটটা

এখান থেকে বেরোতে হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এইবেলা ঘটনাগুলো লিখে রাখি।

বতসোয়ানা–র পর্যটন রাজধানী বলে বিখ্যাত এই ছোট্ট, কিন্তু সাজানো–গোছানো শহরে এসে পৌঁছেছি সন্ধেবেলায়। থমালাকানে নদী এই শহরের একটু উত্তরেই মাটি আর ঘাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ওকাভাংগো ব–দ্বীপ তৈরি করেছে। মূলত এই জল আর জমির স্পর্শেই বালিতে ভরা বাকি দেশটা থেকে আকারে–প্রকারে কিছুটা আলাদা হয়ে গেছে ন্গামিল্যান্ড এলাকা।

মাউ এই প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র, তাই এখানকার ন্হাবে মিউজিয়ামে ন্গামিল্যান্ডের নিজস্ব সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আছে। এই দেশে এরপর আর কখনও আসার সুযোগ আবার কবে পাব জানি না। তাই বরিসের কাছ থেকে শহরটা সম্বন্ধে কিছুটা জানতেই আমরা তিনজন ঠিক করি, বেরোবার আগে মিউজিয়ামটা একচক্কর দেখে নেব।

তখনও মিউজিয়াম বন্ধ হয়নি বলে আমরা সহজেই ঢুকতে পারলাম। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষীদের ইতিউতি দৃষ্টি থেকে মনে হচ্ছিল, আমাদের নিয়ে ওরা কিছুটা চিন্তায় আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর জুলিয়ান মুকওয়েসু এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাল। মানুষটির সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, ওরাপা থেকে আমাদের আসার ব্যাপারে ক্লিভার ইতিমধ্যেই খবর পাঠিয়ে রেখেছেন।

দ্রষ্টব্য নানা জিনিস আর ডায়োরামা দেখা শেষ হলে জুলিয়ানের চেম্বারে বসে কফি খাচ্ছিলাম। একটা হালকা সুর রেকর্ডিঙের মাধ্যমে বাজছিল ঘরের মধ্যে, যার সঙ্গে আমাদের দেশের বাউলদের একতারার মিল আছে।

“এটা কীসের সুর?” আমি জানতে চাইলাম।

“উহাদি, বা সেগানকুরে।” সহাস্যে উত্তর দিলেন জুলিয়ান, “একটা ধনুকে তির ছোড়ার বদলে সুর তৈরির জন্য সেটাকে ব্যবহার করার এই রেওয়াজ নাকি মানবসভ্যতার একেবারে গোড়ার সময়ের।”

মনে পড়ল, একেবারেই সরল চেহারার বাদ্যযন্ত্রটা দেখেছি এই মিউজিয়ামেই।

“আপনারা বরং এখানে দু’দিন থেকেই যান।” জুলিয়ান বললেন, “মোকেমি গেম রিজার্ভ দেখে আনন্দ পাবেন। এখান থেকে কিছুটা দূরে একটা দারুণ ক্রোকোডাইল ফার্ম আছে, সেটাও দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমরা।”

প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হল। জাফর বললেন, “আজ রাতে আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে সফর করব। না, শুধু তাড়াতাড়ি গ্যাবোরোন পৌঁছোনোর জন্য নয়। বরং অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের।”

“সেটা কী?” কৌতূহলী হলেন জুলিয়ান।

হাইড্রোস্কোপের ‘অগ্নিপরীক্ষা’–র কথাটা তোলার ইচ্ছে ছিল না আমার। সেটা বুঝে কনরাডই ঝটপট উত্তর দিলেন, “গ্রেট ফারিনি’র দেখা হারানো শহর খুঁজে বের করার ইচ্ছে আছে আমাদের।”

আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আর নতুন করে কালাহারি–র ঝলসানো বালি–পাথর দেখে বরিস বোধহয় কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাই উনি জুলিয়ানকেই জিজ্ঞেস করল, “আপনার কী মনে হয়? এই রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে ওরকম শহর থাকা সম্ভব?”

“সম্ভব।” অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন জুলিয়ান, “কালাহারি–র চেয়েও শুকনো আর দুর্গম জায়গায় জনবসতি, এমনকি একটা রীতিমতো সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া গেছে।”

আমরা সবাই অবাক হয়ে গেছিলাম। জুলিয়ান বলেছিলেন, “আমেরিকায়, নিউ মেক্সিকো–র উত্তর–পশ্চিম কোণে একটা গিরিখাত আছে। জায়গাটার নাম চাকো ক্যানিয়ন। সান জুয়ান বেসিনের ওই জায়গাটা মারাত্মক রকম নির্জলা। বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে চাকো নদীতে। ওই গড়িয়ে পড়া জলটুকু ছাড়া ওখানে জলের আর কোনও উৎস নেই। মোটামুটি আটশো খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি পুয়েবলো উপজাতির মানুষেরা ওখানে থাকতে শুরু করে। পরের চারশো বছরে ওই গড়িয়ে পড়া জলটুকু ধরে পাহাড়ের ভাঁজে–ভাঁজে বিশাল এলাকা জুড়ে ঘন জনবসতি গড়ে ওঠে। ওখানে না ছিল জল, না ছিল চাষ করার মতো সমতল জমি। অথচ শুধু থাকাই নয়, দারুণ সব স্থাপত্য, মৃৎশিল্প, খাদ্যশস্যের সযত্ন সঞ্চয় – সব মিলিয়ে ওখানে শহরের মতোই জটিল সমাজবিন্যাসের বিকাশ ঘটেছিল।”

“তারপর?” আমি জানতে চাইলাম।

“প্রায় চারশো বছর পর ওই সভ্যতা একরকম হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়।” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল জুলিয়ান, “মোটামুটি বারোশো খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় ওই জায়গাগুলো সব পরিত্যক্ত হয়। কেউ বলে লম্বা সময় ধরে অনাবৃষ্টির ফলে, কেউ বলে…”

“কী বলে?”

জুলিয়ানের মুখে স্পষ্টতই অস্বস্তি ফুটে উঠল, “কিছু বিতর্কিত তত্ত্ব আছে ওই এলাকায় জনবসতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে। সে কথা থাক। আপনার দেশের আদি সভ্যতার পরিণতি নিয়েও তো বিতর্ক আছেই, তাই না?”

চুপ করে গেলাম। সত্যিই তো! সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার শেষটা নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। রজতের থিয়োরিগুলো যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, এখনও বহু নামিদামি ঐতিহাসিক কথাগুলো মানেন না। জল আর জীবনের এই সহাবস্থান কখন শুরু হয় আর কখন শেষ— তা শুধু সময়ই জানে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। তখনই ঘটনাটা ঘটল।

একজন স্থানীয় মানুষ আমার দিকে ছুটে এল।

মানুষটির মাথার কোঁকড়ানো চুল আর মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, সে ‘সান’ উপজাতির একজন, যাকে বুশম্যান–ও বলা হয়ে থাকে। সচরাচর এই উপজাতির মানুষেরা পোশাক–আশাক কমই পরে, তবে এর পরনে ছিল শহুরে পোশাক। এর বেশি কিছু ভাবার সুযোগ পেলাম না। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মতো ধূমপান করছিল শাগওয়া। হঠাৎ করে একজনকে আমার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে সে নীচু হয়ে একেবারে ফুটবলারদের মতো করে লোকটিকে ট্যাকল করল। লোকটা আছড়ে পড়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠল।

এক ঝটকায় বরিস আমাকে পেছনে সরিয়ে সামনে পজিশন নিলেন। ততক্ষণে শাগওয়া লোকটার পিঠে হাঁটু চেপে ধরে তাকে মাটিতে ঠেসে ধরেছে। মাত্র একজন নিরস্ত্র, মাঝারি উচ্চতার মানুষের জন্য এমন প্রতিক্রিয়া আমার বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছিল। তাই সবাইকে শুনিয়েই বললাম, “ওকে উঠতে দিন। আমার মনে হয় না আমার কোনও ক্ষতি করতে চাইছে ও।”

ইতিমধ্যে মিউজিয়ামের ক’জন রক্ষীও ওখানে এসে পড়েছিল। শাগওয়া পিছিয়ে গেল, লোকটিও আস্তে–আস্তে উঠে দাঁড়াল। একজন রক্ষী লোকটিকে দেখে অবাক হয়ে কিছু বলল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মাটির সঙ্গে ঘষা খেয়ে মানুষটির ঠোঁটের কোণ দিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছিল। সেটা মুছতে–মুছতে ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে মানুষটি উত্তর দিল। ভাষা না বুঝলেও লোকটির বলার ভঙ্গি শুনে আমার মনে হল, মানুষটি শিক্ষিত। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণ করে লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে ইংরেজিতে বলে উঠল, “জলের দেশ থেকে এসেও জল খুঁজছেন আপনি, তাই না?”

হাইড্রোস্কোপ নিয়ে তখনও অবধি সেমিনারের বাইরে আমি কাউকে একটি শব্দও বলিনি। এই লোকটি তা জেনেছে মানে সে খবরে প্রকাশিত সেমিনারের রিপোর্টটা পড়েছে।

“এখানে আপনার কী চাই, ক্রু’পার?”

গম্ভীর গলা শুনে ঘুরে দেখলাম, জুলিয়ান এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের পেছনে। আমার সামনের লোকটি কিন্তু পিছু হটল না। বরং শান্তভাবে সে বলল, “আমার দেশ, আমার মানুষদের বাঁচাতে চেষ্টা করছি ডাইরেক্টর। সেজন্য অতিথির সঙ্গে কথা বলাও কি অন্যায়?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছিয়ে গেলেন জুলিয়ান। ক্রু’পার নামের লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, “আপনি তো অন্যদের মতো নন, ডক্টর। মরুভূমির আসল রহস্য, আসল সম্পদ খুঁজে পাওয়ার অধিকার যে সবার নেই— এটা আপনি বুঝবেন। যারা তা না বুঝে তাকে নষ্ট করে দিতে চলেছে, আপনি কি তাদের আটকাবেন না?”

আমি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই জাফর আর কনরাড আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় কনরাড বললেন, “এ–দেশের নিজস্ব ঝামেলায় ঢুকলে মুশকিল হবে, সেন। এটা ঠিক যে সান–দের জমি নিয়ে নিচ্ছে অন্যরা। কিন্তু আমরা এই নিয়ে কিছু বলতে গেলে তার অন্য অর্থ হবে।”

কথাটা মানতে বাধ্য হলাম। আমরা বরং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ব্যাপারটাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখার কথা বললে ভালো ফল হবে। জাফর এই কথাটাই লোকটাকে বলতে গেলেন। ক্রু’পার হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে ধরা গলায় বলে উঠল, “আমাদের ধারা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর সেন। মাত্র একজন জানে সেই বিদ্যা। কিন্তু সে যাকে ডাকতে চেষ্টা করছে, তাকে কি আপনি শান্ত করতে পারবেন। নইলে যে আমাদের সর্বনাশ হবে!”

পেছন ফিরে দ্রুত হেঁটে অন্ধকারে মিশে গেল ক্রু’পার। মিউজিয়ামের যে নিরাপত্তা রক্ষীটি তার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। কাঁচুমাঁচু মুখ করে রক্ষীটি ভাঙা–ভাঙা ইংরেজিতে আমাদের বলল, “ক্রুপার নিরীহ মানুষ। তবে মরুভূমির মাঝে ওই জমিটা অ্যাকুয়া নিয়ে নেওয়ার পর থেকে ও বড্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।”

আমরা কেউ আর কিছু বললাম না। সত্যি বলতে কি, কী বলব সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। ক্রুপারের কথাগুলোর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝিনি। অথচ সেগুলো প্রলাপ ভেবে উড়িয়েও দিতে পারছিলাম না।

হালকা ডিনারের ব্যবস্থা হল মিউজিয়ামের গেস্ট হাউসে। সেখানে বসেই লেখাটা সেরে ফেলছি। বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। এবারেই শুরু হবে আমাদের আসল যাত্রা, তথা আমার যন্ত্রের পরীক্ষা। দেখা যাক, দেশের সম্মান রাখতে পারি কি না।

লেক ন্গামি, ১৭ই অক্টোবর রাত এগারোটা

মরুভূমি থেকে দেখা রাতের আকাশের মতো সুন্দর দৃশ্য কমই আছে। আমাদের অতি পরিচিত আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়ে এই দক্ষিণ গোলার্ধে অন্যরকম চেহারা নিয়ে আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছড়িয়ে থাকে। মুগ্ধ চোখে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

“এন.জি.সি ৩৩৭২ বললে জিনিসটাকে অপমান করা হয়, তাই না সেন?”

আকাশগঙ্গার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে ধক্ধক্ করে দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল একটা অংশ। সেদিকে আঙুল তুলে আমার হাতে একটা টেলিস্কোপ তুলে দিলেন কনরাড, “বরং গ্রেট নেবুলা, গ্র্যান্ড নেবুলা, এটা ক্যারিনা নেবুলা— এই নামগুলোই এর সঙ্গে মানানসই।”

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হলাম। লালচে ধুলোর পিণ্ডের আড়াল থেকে ঠিকরে আসা ওই দ্যূতি থেকে হৃৎপিণ্ডের কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু আকাশ থেকে নজরটা মাটিতে নামিয়ে আনলে মৃতদেহের কথা মনে হয়।

একদা আদিগন্ত প্রসারিত হ্রদ আজ বালির বুকে প্রায় হারিয়েই গেছে। ওকাভাংগো অববাহিকার একটা ছোট্ট নদীর বছরে একবার এতে যতটুকু জল বয়ে আনে, তাই নিয়েই ধুকতে থাকে হ্রদটা। অথচ ১৮৪৯ সালে এখানে এসে ডেভিড লিভিংস্টোন বলেছিলেন, এই লেক প্রায় আশি মাইল লম্বা আর কুড়ি মাইল চওড়া ছিল!

“লেকটা এতখানি শুকিয়ে গেল কেন?” জাফর আপনমনেই প্রশ্ন করলেন।

“কেউ জানে না।” বরিস বলল, “ঊনবিংশ শতকের আটের দশকের শেষ থেকেই অভিযাত্রীরা লেখেন, লেক শুকিয়ে যাচ্ছে হু–হু করে। হয়তো নদী বেঁকে গেছিল। হয়তো অন্য কিছু হয়েছিল।”

আমি কোনও কথা বলিনি, কিন্তু একটা অদ্ভুত সমীকরণ আমার মাথায় আপনা থেকেই বসে গেছিল। হান্ট সেই ‘নগর–দর্শন’ সেরে এখানে আসার পর থেকেই হ্রদটা শুকিয়ে গেছিল!

“কিন্তু বরিস,” ঈষৎ অধৈর্য গলায় বললেন কনরাড, “হান্ট যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, আমরা তো তার কাছ দিয়েই এলাম। কিছু তো দেখলাম না। এবার আমরা কী করব?”

“এবার আমরা দক্ষিণে যাব।” বরিসের বদলে আমিই উত্তর দিলাম, “আমার ধারণা, ফারিনি লোকের কাছে নিজেকে বীর সাব্যস্ত করার জন্য ওকাভাংগা–র কাছ দিয়ে না এসে সেন্ট্রাল কালাহারি গেম রিজার্ভের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। আমরা হাইওয়ে ধরেই এগোব, কিন্তু মরুভূমিকে বাঁদিকে রেখে। দেখা যাক, রাত ফুরোনোর আগে এই মরুভূমি আমাদের কিছু দেখায় কি না।”

“ডেকার হয়ে কাকফন্তেইন তো?” শাগওয়া বহুক্ষণ পর মুখ খুলল।

“না।” ম্যাপ থেকে মুখ তুলে বরিস বলল, “ঘনজি থেকে কাং আর মোলেপোলোলে হয়ে গ্যাবোরোন।”

আমি লক্ষ করলাম, বরিসের মুখ থেকে রুটের বিবরণ শোনামাত্র শাগওয়া’র শরীর শক্ত হয়ে গেল। কিছু একটা বলতে গিয়েও ও বলল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টিয়ারিঙের পেছনে গিয়ে বসল। আমরাও গাড়িতে বসলাম।

ওই মৃতপ্রায় লেক নয়, বরং চলন্ত গাড়ি থেকে মাথা বের করে আমি আরেকবার আকাশটা দেখলাম। ক্যারিনা নেবুলা কি আজ একটু বেশি উজ্জ্বল? নাকি গিরিডির চেয়েও পরিষ্কার এই বাতাসের মধ্য দিয়ে ওই দানবাকৃতি নীহারিকা তার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে ধরা দিচ্ছে আজ আমার চোখে!

ঠান্ডা হাওয়া মুখে লাগছিল। আমার মাথার মধ্যে ছেঁড়া সুতোগুলো কাছে এসেও জোড়া লাগছিল না। মন বলছিল, এই হারিয়ে যাওয়া শহর যদি থাকে, তাহলে এই মরুভূমিতে শুধু নয়, আফ্রিকার এই অঞ্চলের ইতিহাস বদলে যেতে পারে তার ফলে। কিন্তু এতদিন ধরে কেউ যাকে খুঁজে পায়নি, তাকে আমরা এক রাতের মধ্যে কীভাবে পাব? কোথায় পাব?

রাইখের চ্যালেঞ্জেরই বা কী হবে?

সযত্নে হাইড্রোস্কোপ বের করে নিজের কোটের ভেতর রাখলাম। মরুভূমিতে তেমন কিছু দেখে থামলেই চেষ্টা করব সেখানে জল খুঁজতে।

এখন আমাদের পথের দু’পাশে শুধু ধু–ধু ফাঁকা প্রান্তর আর অন্ধকার! গাড়ির আলোয়, এমনকি শর্টহ্যান্ডেও আর লিখতে পারছি না। থামা যাক।

ক্যাম্প মাইশা, ১৮ই অক্টোবর ভোররাত

একটা বাক্সের মতো ঘরে আটকে আছি আমরা চারজন। ডায়রিটা সঙ্গে আছে বলে শর্টহ্যান্ডে কোনওভাবে কথাগুলো লিখছি। শুধু রেকর্ড রাখার জন্য নয়, বরং মাথা ঠান্ডা করে এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার একটা রাস্তা খোঁজাও আমার লক্ষ্য।

মাঝরাত পেরোনোর একটু পরেই ঘটনাটা ঘটল। তার আগে অবধি আমরা অতি কষ্টে নিজেদের সজাগ রেখেছিলাম। তারাভরা আকাশের নীচে গাড়ির গর্জন আর বাইরে থেকে আসা ঠান্ডা হাওয়া ঘুমপাড়ানি মাসি–পিসির মতো চোখের ওপর আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্য একরকম মরিয়া হয়ে বরিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এই এলাকার আদি বাসিন্দাদের বিশ্বাস–অবিশ্বাস নিয়ে কোনও গল্প জানেন, যার থেকে শহরটার সম্বন্ধে কিছু জানা যায়?”

“এই ‘এলাকা’ বলতে আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছেন সেই জায়গা, নাকি উত্তর, না দক্ষিণ?” বরিস প্রতিপ্রশ্ন করলেন।

“সব জায়গায় আলাদা বিশ্বাস বা প্রথা প্রচলিত আছে নাকি?” জাফর জানতে চাইলেন।

“বুশম্যান, মানে ‘সান’–রা খুব টেরিটোরিয়াল হয়।” বলেছিলেন বরিস, “এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘোরার ব্যাপারটা সবক’টি উপজাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু অঞ্চলভেদে ওদের জীবনযাপনে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। সেই নিয়েও তো মস্ত সমস্যা হল ক’দিন আগে।”

“কীরকম?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমরা যে রাস্তায় চলেছি তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকাৎশোয়ানে বলে একটা জায়গা পড়বে।” বরিস সামনের দিকে তাকিয়ে দেখালেন, “ওখান থেকে কিছুটা দূরেই, সেন্ট্রাল গেম রিজার্ভের মধ্যে একটা জায়গা কিনে নিয়েছে অ্যাকুয়া। সান–দের একটা গোষ্ঠী দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ওখানে এসে কিছুদিন থাকত। কিন্তু অ্যাকুয়া জায়গাটা নিয়েই কাঁটাতার দিয়ে সেটা ঘিরে দেয়। ওটা এখন ক্যাম্প মাইশা নামেই রেকর্ডে উঠেছে। খোঁড়াখুঁড়িও চলছে ওখানে। ওই সান–দের যখন বলা হল লেক ন্গামি–র দিকে কোথাও যেতে, তখন তারা যেতে চাইল না। উত্তরের ‘সান’–রাও জোরাজুরি করেছিল, যাতে এই গোষ্ঠীটা ওদিকে না যায়। ওদের মধ্যে নাকি কী–সব ঝামেলা আছে।”

উপজাতিদের মধ্যে সম্পর্কে বহু টানাপোড়েন থাকেই। তাতে জড়িয়ে থাকে অনেক ইতিহাস আর কিংবদন্তি। সেগুলোর লোভেই জানতে চাইলাম, “কী ধরনের ঝামেলা?”

বরিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে ‘জানি না।’ বোঝালেও কনরাড বললেন, “লেক ন্গামি এলাকার ‘সান’–দের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রবাদ আছে। এটা নিয়েও লিভিংস্টোনই লিখে গেছেন। তাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি একবার স্বর্গের সিঁড়ি বা বিশাল টাওয়ার গোছের জিনিস বানানো শুরু করছিলেন। মানে, অনেকটা বাইবেলে কথিত টাওয়ার অফ বাবেল–এর মতো জিনিস আর কি। যারা ওটা বানাচ্ছিল তাদের ওপর নাকি অভিশাপ নেমে এসেছিল।”

“টাওয়ার?” জাফর বললেন, “সেটা কোথায় গেল?”

আর কিছু বলার আগেই গাড়িটা বিশ্রী শব্দে ব্রেক কষল। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম এদিকে–ওদিকে। শাগওয়া’র মুখ থেকে চাপা গলায় শব্দগুলো যে গালাগাল, তা বুঝতে পারছিলাম। মাথা তুলে সামনের কাচ দিয়ে আলোকিত রাস্তার দিকে তাকাতেই সেই মানুষটিকে দেখলাম, যার উদ্দেশে গালিগুলো দেওয়া হয়েছিল।

প্রায় কিছুই না পরে থাকা লোকটা… না, ছেলেটার মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে একজন ‘সান’। গাড়ির তীব্র আলো এও দেখাচ্ছিল যে ছেলেটার পেটে–পিঠে চোট লেগেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেও গাড়িটা কি তাহলে ধাক্কা এড়াতে পারেনি?

হুড়মুড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে আমরা ছেলেটার দিকে এগোতে–এগোতেই কিছু লোকের চিৎকার শুনলাম দূর থেকে। শাগওয়াও গাড়ি থেকে নামল, তবে ও বোধহয় ছেলেটাকে মারধোর করতেই চাইছিল। বরিস ওকে থামিয়ে গাড়ি থেকে ফার্স্ট এইডের বাক্সটা নিয়ে ছেলেটার দিকে এগোলেন। কনরাডও ছেলেটার পাশে নীচু হয়ে বসলেন।

আমি আর জাফর বাঁদিকে ঘুরে দেখলাম, বেশ কিছুটা দূরে অন্ধকারের মধ্যে জেগে আছে কয়েকটা আলো। তাদের নীচে কয়েকটা তাঁবুর আভাস। ওদিক থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল কয়েকজন।

“হোউ হোম ভাস!” ওদেরই কেউ চেঁচাল। ‘আফ্রিকানার’ ভাষাটা আলাদাভাবে না জানলেও ডাচ আর জার্মান জানি বলে আমি মানেটা বুঝতে পারলাম— “ধরে রাখো!”

লোকগুলো আরেকটু পরেই কাছে এসে পড়ল। ততক্ষণে ছেলেটাকে ধরে দাঁড় করিয়েছেন বরিস আর কনরাড। এই লোকগুলোর তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়েই বোধহয় ছেলেটা গাড়ির একেবারে সামনে এসে পড়েছিল। মোট তিনজন ছুটে এসেছিল। তাদের ইউনিফর্ম দেখে মনে হল, এরা বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী।

জাফর কথা না বাড়িয়ে বতসোয়ানা সরকারের তরফে জারি করা বড় লোগো লাগানো পরিচয়পত্রটা তুলে ধরল। হলোগ্রামটা ঝলসে উঠতেই লোকগুলো থমকে গেল। তারপর তিনজনের মধ্যে একজন এগিয়ে এল। লোকটির তামাটে রং আর নীল চোখ দেখে মনে হল, এ দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। সে উত্তেজিতভাবে আফ্রিকানারে আবার কথা বলতে শুরু করেছিল। আমাকে দেখে, হয়তো ঋষিতুল্য সাদা দাড়ি আর চোখের চশমা ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়েই থেমে গেল। কাছে এসে, পরিচয়পত্রটা খুঁটিয়ে দেখে লোকটা ইংরেজিতে বলল, “আপনারা দেখছি সরকারি অতিথি। আমি লিওনার্ড ভোল্ট, ম্যান্টিস সিকিউরিটি। ওই ছিঁচকে চোরটাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। মাইশা ক্যাম্প–এর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে।”

“এই রাস্তাটা সবার জায়গা, মিস্টার ভোল্ট।” একটু কঠিন গলায় কথাটা বলে নিজের সংস্থার পরিচয়পত্র বের করে দেখালেন বরিস, “তা ছাড়া ছেলেটার চোট দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা এর মধ্যেই ওর ওপর কিছুটা হাতের সুখ করে নিয়েছেন। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমরা ছেলেটাকে নিয়ে এখন আপনার সঙ্গে ক্যাম্প মাইশা–তে যাব। যদি ও সত্যিই কিছু চুরি করে থাকে, তাহলে তার রিপোর্ট কাং পুলিশ স্টেশনে পাঠানো হবে। তারপর আমরা দেখব, ওকে কোথায় কার হাতে তুলে দেওয়া যায়।”

ভোল্টের কোমরে গোঁজা ওয়াকিটকি কড়কড় করে উঠল তখনই। সেটা তুলে, দ্রুত কিছু কথা বলল ও। বরিসের ভ্রূকুটি দেখে বুঝতে পারছিলাম, কথাগুলো বুঝতে পারলেও ব্যাপারটা ওঁর পছন্দ হচ্ছে না। মুখে একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটিয়ে যন্ত্রটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিল ভোল্ট। সাড়া দিয়েই বরিস চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বরিস আমাদের দিকে ঘুরে চিন্তিত মুখে বললেন, “এই ছেলেটাকে ভোল্টের হাতে তুলে দিতে হবে মনে হচ্ছে। আমাদেরও ক্যাম্প মাইশা–তে ঢোকা বারণ।”

“মানে!” খেপে গেলেন জাফর, “আমাদের আদেশ দেওয়ার মতো লোক এখানে কোত্থেকে আসবে?”

“আপনাদের নয়।” কাষ্ঠহাসি হাসলেন বরিস, “আদেশটা এসেছে আমার আর শাগওয়া’র জন্য। দিয়েছেন রবার্ট ক্লিভার্স। উনি নিজেই এখন ওই ক্যাম্পে রয়েছেন।”

“ক্লিভার্স!” আমি সত্যিই অবাক হলাম, “উনি ওখানে কেন?”

“বতসোয়ানায় হিরের ব্যাবসা হবে, আর তাতে ডে মেয়ার্স থাকবে না?” কনরাডের গলা শুনতে পেলাম, “এরা সবাই হাত মিলিয়ে থাকে। তবে ছেলেটাকে আমি ওদের হাতে তুলে দেব না।”

ব্যাপারটা বিশ্রী দিকে যাচ্ছে দেখে আমি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলাম। ভোল্টকে বললাম, “ক্লিভার্সকে বলুন, আমি এ–দেশে এসেছি বতসোয়ানা সরকারের অতিথি হয়ে। সাদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলও আমার এই সফরের সম্বন্ধে জানে। আমি ফিরে গিয়ে এই নিয়ে কিছু বললে সেটা সরকার ভালো চোখে দেখবে না। বরং আমরা ক্যাম্প মাইশা–তে যাই। ওঁর সঙ্গে কথা বলি। তারপর না হয় দেখা যাবে।”

ভোল্ট একটু ইতস্তত করে ওয়াকিটকি–টা বের করল। ‘সান’ ছেলেটা এতক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ও আমার কাছে এসে কী যে বলতে লাগল, তার একটা শব্দও আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে ও আমার সামনে হাওয়ায় বারবার একটা ত্রিভুজের মতো চিহ্ন আঁকছিল। নানা জায়গায় ওটা দিয়ে নানা জিনিস বোঝানো হয়। তবে রজতের সৌজন্যেই আমি ওটার অন্য একটা অর্থও জানি— জল!

কথাবার্তার পর গোমড়ামুখে ভোল্ট হাতের ইশারায় আমাদের আসতে বলল। ম্যান্টিস সিকিউরিটির তিনজনের সঙ্গে আমরা ক্যাম্প মাইশা–র দিকে এগোলাম।

ক্যাম্প মাইশা মানে উজ্জ্বল আলো আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কিছুটা জায়গার মধ্যে তিনটে তাঁবু আর জিনিসপত্র রাখার মতো একটা ছোট ঘর। তদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল একটা হেলিকপ্টার। তার গায়ের চিহ্ন দেখে বুঝলাম, এটাতে চেপেই ক্লিভার্স ওরাপা থেকে এখানে এসেছেন। ভদ্রলোক নিজেও তাঁবুর সামনে বিরসবদনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন, তবে তাকে দেখে স্থানীয় বলেই মনে হল।

ক্লিভার কিছু বলার আগে সেই লোকটিই রুষ্ট মুখে এগিয়ে এসে ভোল্টকে বলল, “ছেলেটা এখনও ছাড়া রয়েছে কেন? ওর হাত–পা বেঁধে ভেতরে রাখো, যাতে আবার পালাতে না পারে।”

জাফর বললেন, “ছেলেটা কী করেছে, জানতে পারি?”

“একজন চোর চুরি ছাড়া আর কোন কাজের জন্য বেড়া ডিঙিয়ে ক্যাম্পে ঢুকবে মিস্টার?” লোকটা উদ্ধত ভঙ্গিতে জাফরের সামনে এসে বলল, “এখানে যারা এভাবে ঢোকে, তাদের সহবত শেখানোর ব্যবস্থাও আমরাই করি।”

“এক মিনিট!” বরিস হাত তুলে ভদ্রলোককে শান্ত করার চেষ্টা করতে গেলেন। তখনই আমরা বেশ অবাক হয়ে দেখলাম, ক্যাম্পের তিনজন রক্ষীই আমাদের দিকে অস্ত্র তুলেছে। বরিসও ব্যাপারটা দেখে চমকে গেলেন, তবে কিছু বললেন না। অস্ত্রগুলোর ইশারা বুঝে আমরা চুপচাপ এগিয়ে গেলাম। ছেলেটাকে শক্ত করে ধরে আমাদের পেছন–পেছন এগোল দু’জন রক্ষী।

সবাই মিলে একটা তাঁবুতে ঢুকলাম। চেয়ার ছিল দুটো। তবে প্যাকিং বাক্স আর অন্য নানা জিনিস মিলিয়ে আমাদের চারজনের বসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ‘সান’ ছেলেটা মেঝেতে বসে রইল মাথা নীচু করে।

“আপনাদের এই রুট দিয়ে কে আসতে বলেছিল?” ঈষৎ ক্লান্ত গলায় বললেন ক্লিভার্স, “আমি শাগওয়াকে বলেছিলাম এই রুটে না আসতে। এখন যত্ত ঝামেলা আমাকে সামলাতে হবে।”

“কেন বলুন তো?” কনরাডের গলায় ব্যঙ্গ স্পষ্ট হল, “এই ছেলেটা কি এমন কিছু জেনে ফেলেছে যেটা আপনারা গোপন করতে চাইছিলেন?”

“ওই চোরটা…” ক্লিভার্স চুপ করে থাকলেও অন্য লোকটা উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে গেছিল। আমি হাত তুলে তাকে থামালাম। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে উঠলাম, “এরা যে বছরের এই সময়ে এখানে আসে— এর বহু তথ্যপ্রমাণ আছে। আপনাদের কাঁটাতার আর নোটিশের মূল্য যে এই সরল মানুষগুলোর কাছে নেই, এটাও যেকোনও আদালত মেনে নেবে। তার ওপর, স্রেফ এই ক্যাম্পে ঢুকেছে বলে আপনারা ছেলেটাকে মেরেছেন। এরপর পুলিশ ওর বদলে যদি আপনাদেরই কিছু করে মিস্টার…”

“খুমো।” বললেন ক্লিভার্স, “এই ক্যাম্পের ইনচার্জ।”

“যতক্ষণ না ছেলেটার চুরির কোনও প্রমাণ দিচ্ছেন, ততক্ষণ ওকে নিয়ে কিচ্ছু করা যাবে না, মিস্টার খুমো।” আমি থেমে–থেমে আবার বললাম।

খুমো রাগত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে গেছিল। কিন্তু তার আগেই জাফর গর্জে উঠলেন, “ইয়ার্কি মারছেন আপনারা? একটা ছেলেকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে এইভাবে বন্দুক দেখিয়ে আমাদের নিয়ে আসা হল এখানে! এরপর কী হবে, তা বোঝেন?”

ক্লিভার্স অসহায়ভাবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কনরাড আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। ওঁর ঠিক পেছনেই বন্দুক হাতে এক রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ পেছনে ঘুরে তার পা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন কনরাড। লোকটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বরিসও তৎক্ষণাৎ তার পাশের রক্ষীটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তাঁবুর ভেতরে এই গণ্ডগোল শুরু হতেই দেখলাম, সবার নজর আমার থেকে সরে গেছে। এমনিতেও কীভাবে এখান থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছোনো যায় আর সেখান থেকে সাহায্য চেয়ে কোনও বার্তা পাঠানো যায়— এই নিয়ে ভাবনাই আমার মাথা জুড়ে ছিল। সুযোগ পাওয়ামাত্র এক ঝটকায় পেছনের কানাত তুলে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এদিক–ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, রাস্তার উলটো দিকে বেরিয়েছি। এখান থেকে রাস্তার দিকে যেতে গেলে অন্য তাঁবুগুলোর সামনে দিয়ে যেতে হবে। হইহল্লা শুনে বুঝতে পারছিলাম, সেগুলো থেকেও লোকজন ছুটে আসছে। কোন দিকে যাব তা ভাবতে গিয়েই সামনে প্রকাণ্ড কুয়োর মতো গর্তটার দিকে নজর পড়ল।

আরে!

এটা তো কিম্বারলাইট পাইপ নয়। এমনকি হিরে তোলার মতো কোনও পিটই নয় এটা। পাশের টাওয়ার আর কপিকল দেখে তো অন্য কথাই মনে হয়।

কী তুলতে চাইছে এরা এখান থেকে? তেল?

এক অমোঘ আকর্ষণে আমি কুয়োটার দিকে এগিয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার কোটের ভেতরে থাকা হাইড্রোস্কোপ সচল হয়ে উঠে কাঁপতে শুরু করল— প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, আরও জোরে!

তখনই আমার মাথার পেছনে একটা আঘাত লাগল। তারপর অন্ধকার।

ভারত মহাসাগরের ওপরে, ১৮ই অক্টোবর সন্ধেবেলা

যতবার ভাবি, আমার আর নতুন কিছু জানার বা দেখার নেই, ততবারই জীবন আমাকে নতুন কিছু দেখায়। হয়তো ওই অবাক হওয়ার আনন্দ বা চমকের আশাতেই আমি এই বয়সেও রাতদিন এক করে লড়ে যাই নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায়। মাঝে দম ফুরিয়ে এসেছিল, উৎসাহে টান পড়েছিল। কিন্তু আজ যা দেখেছি, যা জেনেছি— তাতে শুকিয়ে আসা গাছটা আবার যেন জল পেয়েছে।

প্রথম থেকেই লিখি।

তখন প্রায় চারটে। আমি সবে ডায়েরি লেখা শেষ করে নিজের আর সঙ্গীদের অবস্থা বুঝে নিচ্ছি। আমার চশমা, ডায়েরি, পেন এবং আরও বেশ কিছু জিনিস ঠিকঠাক অবস্থায় সঙ্গে থাকলেও হাইড্রোস্কোপটা ছিল না। মাথা আর ঘাড়ের জায়গাটা ব্যথায় দপ্দপ্ করা ছাড়া শারীরিকভাবে আমি খুব একটা টসকাইনি। বরিসের মাথার একটা দিক ফুলে গেছে। জাফর আর কনরাডের মুখে কয়েকটা কালসিটে পড়েছে। তবে ‘সান’ ছেলেটার কপালে কী জুটেছে তাই নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল।

ঘরের এক কোণে ক্যামেরার আলোটা দপদপ করছে বলে আমরা নিজেদের খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া কিছু বলছিলাম না। তখনই ঘরের দরজাটা দমাস্ করে খুলে গেল। দু’জন রক্ষীর সঙ্গে খুমো ঘরে ঢুকল।

“চলুন।” কড়া গলায় বলল খুমো, “তখন পাগলামো না করলে এই কষ্টটুকুও পেতে হত না। এখন দয়া করে ও–রকম কিছু করবেন না। ক্লিভার্সের সঙ্গে এখন আপনাদের যেতে হবে শানে–তে— আমাদের অফিসে। সেখানে কিছু নন–ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট, মানে এখানে যা দেখেছ তা কাউকে বলা যাবে না— এই মর্মে সইসাবুদ সারলেই আপনাদের গ্যাবোরোন পৌঁছে দেব আমরা।”

আমার খটকা লাগল। এখনও অবধি এদের যা মেজাজ–মর্জি দেখেছি তার সঙ্গে ভবিষ্যতের ওই মোলায়েম ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি একেবারেই মেলানো যাচ্ছিল না। তা ছাড়া আমরা কেউ বতসোয়ানা–র নাগরিক নই, ফলে এ–দেশের বাইরে গিয়ে আমরা কাউকে কিছু বললে ঠেকানোর উপায় কোথায়?

কনরাড বলে উঠলেন, “যাওয়ার আগে কুয়োটা একবার ভালো করে দেখা যায়?”

খুমো‘র মুখটা সহজ থাকলেও চোখে একটা শয়তানি হাসির ঝিলিক দেখলাম। তখনই বুঝতে পারলাম এদের আসল পরিকল্পনা কী।

আমরা আদৌ গ্যাবোরোন ফিরতে পারব না। খুব সম্ভবত পথেই ক্লিভার্সের গাড়িকে একটা দুর্ঘটনায় ফেলা হবে। কেউ জানবে না যে অ্যাকুয়া এখানে এমন জিনিসের সন্ধান পেয়েছে, যা আগামী দিনে হিরের চেয়েও দামি হয়ে উঠতে পারে। এই ছোট্ট নাটকটা করা হচ্ছে স্রেফ ক্যামেরার স্বার্থে। এও মনে পড়ল, তাঁবুর ভেতরে কী হয়েছিল, তার কোনও রেকর্ড নেই।

“আসুন।” ভারিক্কি চালে বলল খুমো, “তবে বেশি সময় নেবেন না।”

ঘরের বাইরে বেরোনোমাত্র একটা জিনিস ভারী অদ্ভুত লাগল। ভোর হতে তখনও বাকি থাকলেও আশপাশ একটা লালচে আলোয় ভরে ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম, ক্যম্পের আলোগুলো সারারাত জ্বলে ওইরকম হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর বুঝলাম, আমরা যেদিকে বেরিয়েছি সেদিকে আলোর উৎস একটাই— রাতের আকাশ! মাথা তুলতেই দেখলাম, ক্যারিনা নেবুলার যে অংশটা লালচে ধোঁয়ার মতো হয়ে তার কেন্দ্রটাকে ঢেকে রেখেছিল, সেটা এখন দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে চরাচর জুড়ে।

“এগিয়ে চলুন।” পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেতেই বুঝলাম, ওদের আর নাটক করার প্রয়োজন নেই। আড়চোখে বরিসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাগে ওর নাকের পাটা ফুলে উঠলেও নিজেকে সংযত রেখেছেন মানুষটি— হয়তো আমাদের কথা ভেবে, নয়তো সুযোগের অপেক্ষায়।

একটা অদ্ভুত সুর শুনতে পেলাম তখনই।

যে যন্ত্রে এই বাজনা তৈরি হয়, তা আমরা দেখেছি। তার আওয়াজ শুনেওছি, তবে তার তুলনায় এই আওয়াজ আরও ঘন, আরও মর্মস্পর্শী। উহাদি বাজাচ্ছে কেউ!

আমরা তো বটেই, এমনকি খুমো আর তার লোকজনও থমকে গেল সেটা শুনে। সেই সুরের মধ্যে কেমন একটা মন কেমন করা ভাব ছিল, ছিল জল আর বাতাসের স্মৃতি।

সুরটা আসছিল ক্যাম্পের অন্যদিক থেকে। আমার মনে হল, তাহলে কি ওই ‘সান‘ ছেলেটা ডামাডোলে পালাতে পেরেছিল? কিন্তু অন্য কারও সাহায্য না চেয়ে ও এই সুর সৃষ্টি করে কী করতে চাইছে?

“এ কী!” জাফরের চিৎকার শুনে আমরা সবাই ওঁর দিকে ঘুরলাম। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমাদের নজর চলে গেল কুয়োটার দিকে।

কুয়ো থেকে একটা গোলাপি আভা বেরিয়ে আসছিল!

কুয়াশার মতো সেই আভা ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা ক্যাম্পে। তাঁবু থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার, টাওয়ার থেকে যন্ত্রপাতি— সবকিছু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কাঁপতে থাকা সেই গোলাপি চাদরে।

গোলাপি? না, সব তো লালচে হলুদ হয়ে যাচ্ছে! ধীরে–ধীরে, আমাদের চোখের সামনে ক্যাম্পটা মুছে গিয়ে তৈরি হচ্ছিল একটা পোড়ামাটির শহর। আমাদের পায়ের নীচে বালি সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছিল নকশা–কাটা পাথর। আশপাশে গড়ে উঠছিল দেওয়াল, রাস্তা, চৌকো ঘরবাড়ি, নজরমিনার।

এরা সবাই ধরা পড়ছিল আমাদের চোখে, কিন্তু সেগুলো জমাট বাঁধছিল না। মনে হচ্ছিল, এই শহরটা যেন এখানে থেকেও নেই!

খুমো চিৎকার করে কিছু একটা বলল। তার সঠিক অর্থ না বুঝলেও ভাবটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আমাদের ক্যাম্পের ভেতরে ছেড়ে রেখে বাকি সবাইকে বাইরে যেতে বলছে ও!

বরিসের কনুই সাপের মতো ছোবল মারল একটু পেছনে থাকা ভোল্টের পাঁজরে। ভোল্ট গুঙিয়ে উঠে পড়ে গেল। কনরাড আর জাফরও একেবারে দেশি পদ্ধতিতে অন্য দুই রক্ষীকে সাময়িকভাবে ধরাশায়ী করল। লড়াইটা দীর্ঘস্থায়ী হলে আমরা মুশকিলে পড়তাম, কারণ ওখানে অন্য লোকেরাও ছিল। কিন্তু ক্যাম্প মাইশার বাসিন্দারা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। অবশ্য আমাদেরও লক্ষ্য সেটাই ছিল। মন বলছিল, এখানে যা হচ্ছে তাকে দূর থেকেই দেখা ভালো।

কিন্তু আমি নিজেকে সরাতে পারলাম না! কী এক অমোঘ আকর্ষণে আমি এগিয়ে গেলাম কুয়োটার দিকে।

গোলাপি কুয়াশা একটা হিংস্র সাপের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরল তৎক্ষণাৎ।

আশপাশের শব্দ মুছে গেল। এক মুহূর্তের জন্য চেতনা লোপ পেয়েছিল কি? এটুকু জানি যে সেই সময়েও আমার মনে ভিড় করে এসেছিল অনেক স্মৃতি— খুব দ্রুত রিল চালিয়ে দেওয়ার মতো করে। পরক্ষণেই টের পেয়েছিলাম, একটা কথা ভেসে আসছে আমার কানে।

কানে নয়, মনে! ভাষা আর কণ্ঠ তুচ্ছ করে আমাকে কেউ বলছে, “অবশেষে এলে!”

“আমি!” বাংলায় প্রশ্নটা করে ফেললাম কেন জানি, “আমার অপেক্ষায় ছিলেন আপনি?”

“না।” উত্তর এল, “তোমার দেশের মানুষের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। সবকিছুর শুরু তো হয়েছিল তোমাদের দেশেই। তারপর থেকে যারাই তাকে না পেয়ে আমাকে জানার চেষ্টা করেছে, তারাই হারিয়েছে সবকিছু। তোমরা কি ফিরে পেয়েছ তাকে?”

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, গোলাপি কুয়াশাটা আবছা হতে–হতে প্রায় মিলিয়ে গেছে। শহরটা আছে চারপাশে, আমার বন্ধুরাও আছে— কিন্তু সবাই যেন ঝাপসা, স্বপ্নের মতো।

“আমি বুঝতে পারছি না।” অসহায়ভাবে বললাম, “কাকে ফিরে পাব? কে আপনি?”

“সেন!” তখনই কনরাডের গলা শুনলাম, “আপনি কোথায়?”

“উনি কুয়োয় পড়ে যাননি তো?” জাফর বলে উঠল।

উত্তর দিতে গিয়ে টের পেলাম, আমি প্রায় অনড় হয়ে আছি ওই কুয়াশার মধ্যে। খেয়াল হল, আমার আশপাশে আর বালি বা পাথর নেই— বরং আছে নিখুঁত ফলক জুড়ে বানানো মেঝে। আর রয়েছে জল! তার কুলকুল ধ্বনি আর ভেজা গন্ধ ছড়িয়ে আছে আমার সামনে, দু‘পাশে, শরীরে, মনে।

“তোমরা আজও পাওনি তাকে?” হাহাকারের মতো করে একটা ভাব এসে পৌঁছোল আমার মনে, “পাওনি তো! যদি পেতে, তাহলে শূন্য হাতে আসতে না এখানে। এই নিষ্প্রাণ মরুভূমিকেও জীবন্ত করে তুলতে পারতে তুমি!”

যন্ত্রণা আর হতাশায় যেন গুমড়ে উঠল সেই অদৃশ্য উপস্থিতি। কিচ্ছু না জেনে, না বুঝেও আমার ভেতরে গুমগুম করে উঠল তার কষ্ট আর একটা অজ্ঞাত ভয়!

“আরও একজন দেখেছিল আমাকে।” মনের মধ্যে এসে পৌঁছোনো ভাবনাটা ধারালো আর ক্রূর হয়ে উঠছিল, “এই মরুভূমির এক হতভাগ্য বাসিন্দাও ছিল তার সঙ্গে। সেই বাসিন্দাটি জানত, কীভাবে আমাকে ডাকতে হয়— যেমন জানে তোমাদের সঙ্গেই আসা একজন। সেদিনও তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আকাশের ওপার থেকে আমি এসেছিলাম। কিন্তু কিচ্ছু জানত না তারা! দারুণ রাগে আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম তাদের। এখানেও সেই পরিণতিই নেমে আসবে আবার।”

ওই অবস্থাতেও আমার মাথার মধ্যে একটা হিসেব মিলে গেল। তাহলে এইজন্য হান্টের সফরের পর থেকেই শুকিয়ে গেছিল লেক ন্গিমি! এমন কিছু কি অন্য কোথাও হয়েছে? স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে গিয়ে নয়, তাহলে কি এই অভিশাপই নেমে এসেছিল ‘সান‘-দের পূর্বপুরুষের ওপর? তারপরেই কি শুকিয়ে যায় এখানকার জলাভূমি? তখনই কি শুরু হয় মানুষদের যাযাবর হয়ে এখান থেকে অন্য কোনওখানে চলে যাওয়ার পর্যায়?

আর… পোড়ামাটির শহর, ইটের মাপ থেকে রাস্তার নিখুঁত বিন্যাস, তারপর সেই অতুল সভ্যতা মরুর গ্রাসে হারিয়ে যাওয়া— এইসব তো আমার দেশেও হয়েছিল!

“শুনুনু!” আমার চারপাশে ঝড় ওঠার মতো একটা শব্দ হচ্ছিল। বাতাসে তার টান অনুভব করছিলাম। তার মধ্যেও চিৎকার করে উঠেছিলাম, “কার সন্ধান করছেন আপনি? দয়া করে বলুন! আমি তাকে খুঁজে বের করবই।”

রেণুর মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল পোড়ামাটির শহর। গোলাপি আভা মিলিয়ে গিয়ে চোখের সামনে অন্ধকার ঘনাচ্ছিল। টের পাচ্ছিলাম, পায়ের নীচ থেকে সব সরে গিয়ে ফিরে আসছে বালি আর পাথর। কিন্তু এই অনুভূতির স্রোত পেরিয়ে আমার মাথায় এসে পৌঁছোল একটা অদ্ভুত কথা। তাতে একটা হাসির ভাব ছিল, আর ছিল… একটা চ্যালেঞ্জ!

“তুমিও আজীবন তারই সাধনা করেছ সারস্বত সেন!” আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল কথাগুলোতে, “কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানে নয়, তুমিও তাকে পেতে চেয়েছ জীবনদায়িনী নানা রূপেই। এবার তার শ্রেষ্ঠ রূপটিকে খুঁজে বের করো। যেদিন তোমরা তাকে ফিরে পাবে, সেদিন আমার অপেক্ষাও শেষ হবে।”

আর কিছু মনে নেই আমার।

“জল পাওয়া গেল না তাহলে?” রাইখের গলা শুনে ডায়েরি থেকে মুখ তুললাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একগাদা ব্যঙ্গাত্মক কথা শোনার জন্যও তৈরি হলাম।

আমার পাশের সিটের যাত্রী উঠে গেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। সেই ফাঁকা সিটেই ধপাস করে বসে পড়লেন রাইখ। তারপর ষড়যন্ত্রীর মতো নীচু গলায় বললেন, “আমি জানি সেন, আপনার যন্ত্র কাজ করে। ক্যাম্প মাইশা থেকে উদ্ধার হওয়ার পর আপনার যন্ত্রের লাস্ট রিডিং আমি দেখেছি। তা ছাড়া অ্যাকুয়া ওই জায়গাটা কেন খুঁড়ছিল— তাও আমি জানি। তাই ওয়াটার রিসার্চ ফাউন্ডেশন থেকে সরকারিভাবে কিছু বলা না গেলেও আমার তরফে অভিনন্দন রইল।”

মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোকের প্রশংসা হজম করে চুপ করে রইলাম। একটু ইতস্তত করে আবার উঠে গেলেন রাইখ। চোখ বন্ধ করে গত কয়েকঘণ্টায় যা–যা জেনেছি আর কিছুটা দেখেছি, সেগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম আমি।

অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে কুয়োটার পাশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন কনরাড আর জাফর।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই বরিস একজন অপ্রত্যাশিত সঙ্গী পেয়ে গেছিলেন— ক্লিভার্স! তাঁরা দু’জন মিলে বিভ্রান্ত রক্ষী আর অন্যদের বোঝান, খুমো’র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলে তাদের কী পরিণতি হতে পারে। কাং শহরে যোগাযোগ করা হয় তারপরেই। পুলিশ আসে।

খুমোকে পাওয়া যায়নি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয় জেনে পুলিশ ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এখনও ওর কোনও হদিশ নেই।

সেই ‘সান’ ছেলেটাকেও আর পাওয়া যায়নি।

অ্যাকুয়া আসলে কেন ওই জায়গাটার দখল নিয়েছিল— এই নিয়ে আমরা যা বলার তা বলেছি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। বাকি ক্যাম্প ঠিকঠাক থাকলেও কুয়োর নীচে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি! হাইড্রোস্কোপ হাতে নিয়ে মাটির গভীরে নামলে হয়তো আমি এখনও কিছু পেতে পারি। কিন্তু ক্যাম্প মাইশা–র লোকেরা বলেছে, আগে নাকি ওরা মাটির কিছুটা নীচে প্রায় সমুদ্রের মতো একটা জলাধারের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেই খুঁড়ছিল— যা এখন আর নেই!

বরিসের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমার কথা শুনে আর নিজের চোখেও কিছুটা দেখে উনি বুঝেছেন, হান্ট মিথ্যে বলেননি। তবে আর একটা বড় কাজে হাত দিয়েছেন বরিস আর ক্লিভার্স। আমাদের তিনজনের অভিমতসহ সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন ওঁরা দু’জন। জায়গাটা ‘সান‘ অভিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আছে তাতে। অ্যাকুয়া এবার আর আপত্তি জানাবে বলে মনে হয় না। ওখানে হিরে কোনওদিন ছিল না। যা ছিল তা আর নেই।

আমার দুই বন্ধু, এমনকি বরিস আর ক্লিভারও একমত যে যন্ত্রটার আরও পরীক্ষা চালিয়ে ওটার ব্যবহার জনপ্রিয় করা উচিত। কিন্তু আমি ভেবেছি, এই যন্ত্রকে জনপ্রিয় করলে সাময়িক লাভ হলেও একদিন সেই জলটাও তো ফুরিয়েই যাবে। তার বদলে শুষ্ক বালি আর পাথরে একটু–একটু করে সবুজ আর জল ফিরিয়ে আনার জ্ঞান অর্জন করাই হবে আমার লক্ষ্য।

রজত আসলে কী বলতে চাইছিল, সেটা আমি এইবার টের পেয়েছি। অনন্ত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে কালাহারি আর আকাশের মাঝে আটকে থাকা ওই সত্ত্বা কাকে চায়, তাও আমি আজ জানি।

নদীতমা, বিদ্যাদায়িনী, অমৃতের পরশে আমার দেশে আর তার বাইরেও প্রাণ আর জ্ঞান বয়ে আনা সেই সরস্বতীকে আমি ফিরিয়ে আনবই। গোটা পৃথিবী, এমনকি তার বাইরেও কেউ তাঁর অপেক্ষায় আছে যে!

[সত্যজিৎ রায় ও তাঁর অমর সৃষ্টির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে]

অলংকরণ: হর্ষমোহন চট্টরাজ

অসাধারণ একটি গল্প। যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই রোমাঞ্চকর। মূল ভাবনাটি সত্যিই অভাবনীয়। প্রফেসর শঙ্কুর ভাষা এবং ফর্ম ধার করলেও এ গল্পটা শঙ্কুর গল্প থেকে একেবারেই অন্যরকম।

আমি সত্যিই মুগ্ধ।

বেশ ভাল লাগল। প্রাপ্তমনস্কদের জন্যে লিখতে হলে সত্যজিৎ রায় হয়ত এইভাবেই লিখতেন। জল সমস্যা নিয়ে সারা বিশ্বে ইতিমধ্যেই বচসা শুরু হয়ে গেছে। অনেক দেশেই মাফিয়া, রাজনেতা, বহুজাতিক কোম্পানিরা নেমে আসছে খেলায়। এই ধরনের বাস্তবভিত্তিক লেখা খানিকটা হলেও সেই পরিস্থিতির আভাস দেয়। আপনার কলমে এই ধরনের আরো লেখার অপেক্ষায় থাকব।

চমৎকার গতিশীল আর টানটান উত্তেজনায় ভরপুর একটা লেখা। শেষে এসে আবার সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল সেই সাথে হেপি এন্ডিং। শুভেচ্ছা নিরন্তর।

বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়লাম। সত্যজিতের যে গল্পের কথা আপনি বলেছেন তা পড়বার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু বেশ H. Rider Haggerd এবং ঘনাদার গল্পের স্পর্শ পেলাম বলে মনে হচ্ছে। আরও এমনি সুন্দর উত্তেজনাপূর্ণ গল্প আশা করি ভবিষ্যতে।

অপূর্ব। শঙ্কুর প্যাস্টিশে পাঠের পুরো আনন্দ পেলাম। অথচ প্রোটাগনিস্ট শঙ্কু নন! শঙ্কুর প্যাস্টিশে বইয়ের অনুমতি না দিলে এমন একটা আকর্ষণীয় চরিত্র তৈরি করে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া যায়। এটা সিরিজ হলে জনপ্রিয়তা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

খুব ভালো লাগল।

এক রোমাঞ্চকর অভিযানের উৎকেন্দ্রে বাংলা সাহিত্যের এক জনপ্রিয় চরিত্রের অবয়ব না থেকেও আছে এই আখ্যানে। কিন্তু সেই অদৃশ্য বলয়ের আবহ ছাপিয়ে গল্প এগিয়েছে স্বনির্মিতির পূর্ণতায়। খুবই আনন্দ পেলাম এটা পড়ে আর পার্থদার সঙ্গে সিরিজের প্রসঙ্গে একমত।

দারুণ গল্প। ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি অতি বিখ্যাত চরিত্রের ছায়া থাকলেও মূল প্লটটি মৌলিক এবং অভিনব। সেইসঙ্গে গল্পের গতি ও লেখার স্টাইল গল্পটিকে অতি আকর্ষণীয় ও রহস্যময় করে তুলেছে। শেষের দিকটা তো দু-তিনবার পড়লাম। সরস্বতী নদী এবং তার তীরের একটি হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার জন্যে মনটা উদাস হয়ে গেল। বড় ভালো লেখা। পার্থবাবুর সঙ্গে সিরিজের বিষয়টিতে সম্পূর্ণ সহমত।